| 另一种选择 | 收藏 |

第9章 在失败中不断学习

另一种选择 作者:谢丽尔·桑德伯格/亚当•格兰特

在我充满绝望的这一年,少数几个亮点之一是看到了一些成年男性哭泣——当然我也看见过女性哭泣,但这是比较常见的。

2016年4月,我快把守寡的第一年熬到头了,前面还有三个可怕的里程碑——儿子过的第一个没有父亲的生日,我的第一个没有丈夫的结婚纪念日,还有令人心碎的戴夫去世一周年纪念日。

面对这么多令人沮丧的第一次,我想为孩子们找到一个积极的第一次——我决定带他们去洛杉矶参观太空探索技术公司的总部。在前4次尝试失败后,太空探索技术公司尝试将火箭降落在海上。公司首席执行官埃隆·马斯克邀请我们过去参观。这是戴夫去世后埃隆第一次和我见面,埃隆说他对戴夫的离开感到非常难过,又说:“我理解接受这个事实有多难。”2002年,埃隆的第一个孩子在两个半月时突然夭折了。我们没有交谈很多,只是一起坐着,悲痛拉近了我们之间的距离。

在发射那天,我们和一群太空探索技术公司的员工一起站在公司的大厅里,面前的大屏幕上开始倒计时,位于佛罗里达的火箭准时发射。每个人都在欢呼。火箭的转向臂按计划打开,大家再次欢呼。每个环节成功时,太空探索技术公司的员工就会和负责那个部件的团队击掌,然后大家一起欢呼。

当火箭接近遥控船,尝试海上降落时,房间里的气氛紧张起来。这时,大家停止欢呼,变得非常安静。我的心脏狂跳,女儿和儿子紧张地抓着我的手。女儿小声地对我说:“我希望它不要爆炸!”我点点头,几乎说不出话来。火箭下降了,它的三条腿打开了,但有一条腿滞后,使得火箭偏离了目标。房间里的人都倾向一侧,好像在试图纠正火箭的位置。后来,火箭又回到了正位,安全降落。房间里爆发出雷鸣般的掌声,就像在开摇滚音乐会。支持团队、技师和工程师一起尖叫着,拥抱着,哭泣着。孩子们和我也哭了。今天,回想到当时的情景,我依然会激动得发抖。

几年前,两位管理研究者想知道什么因素能够预测太空飞行是否会成功。从1957年伴侣号(Sputnik 1)第一次发射开始,他们追踪了近50年来全球30个组织的每一次发射,这些组织大多数是政府,也有一些私人公司。你也许会认为成功发射之后的再次发射最有可能取得成功,然而,4 000多次发射数据显示了相反的结果——政府或企业失败的次数越多,下一次尝试时它们越有可能成功地把火箭送入轨道。同样地,相对于小失败,经历过火箭爆炸之后它们更有可能取得成功。由此可见,我们从失败中学到的比从成功中学到的多;而且,失败越大,我们的收获越大——因为我们会进行更仔细的审查。

很久之前,太空探索技术公司尝试第一次发射,但点火33秒钟后发动机着火,火箭被烧毁了。埃隆在发射前排查过10大风险,结果导致失败的是第11大风险。公司团队行动前的建议是:“询问最重要的11个风险;第二次导致失败的原因比较小;第三次发射要不是因为一个小小的软件错误,本应取得成功。”埃隆反思说:“我认为我们有进行三次尝试的资金,但实际上,当发生第三次失败时,我已经捉襟见肘了。”我和孩子们见证了成功的水上回收,那个时刻对大家来说意义重大,因为那是多次失败之后取得的最终胜利。

就像每个人都需要复原力一样,每个组织也是如此。在“9·11”恐怖袭击事件中,一些公司损失了数百名员工,但它们依然坚强地继续前进,我们从中看到了复原力。我们也能在金融危机后重新振作起来的企业和失去捐助者后进行重组的非营利机构中发现复原力。我看到了戴夫领导的调查猴子公司的复原力——悲痛中的员工围绕着主题标签“让戴夫骄傲”重整旗鼓。当发生失败、错误和悲剧时,组织的选择会影响其复原的速度和力量,而且也决定了它在未来将一蹶不振还是繁荣昌盛。

为了失败后的复原,我们需要从失败中学习。大多数时候,虽然我们明白这个道理,但很难做到。我们太缺乏安全感,不敢承认错误;或者我们太骄傲,不愿向别人承认我们的错误。我们不是心态开放,而是封闭自己,且防御性过强。具有复原力的组织会创造出鼓励个体承认失误和遗憾的文化,并且帮助大家克服这些防御和封闭的反应。

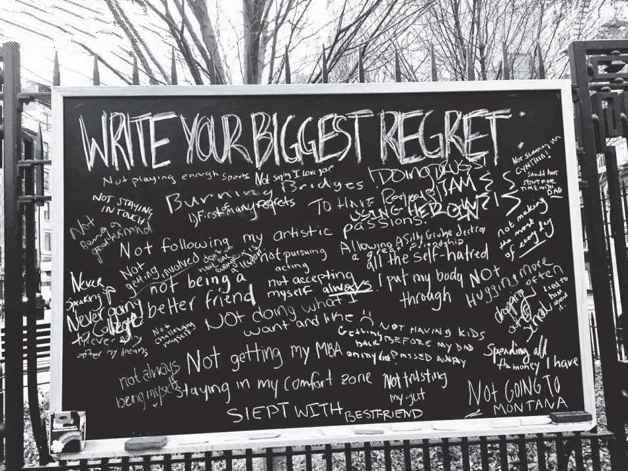

最近,这块黑板被挂在纽约市的中心:

黑板上,人们写下的遗憾有几百条,它们大都有一个共同点:很多人遗憾自己当时没有采取行动,而不是行动后失败了。心理学家发现我们通常会为错过的机会而遗憾,而不是为我们抓住机会、采取行动而遗憾。就像小时候母亲经常对我说的:“你只会对你没有做过的事情感到遗憾,而不是遗憾你做过了哪些事情。”

在脸书,我们认识到,若要鼓励大家冒险,就必须让大家接受失败,从失败中学习。当年我加入脸书时,公司墙上贴满了这样的海报:“快速行动,实现突破!”我们是认真的。2008年,一个名叫本·毛雷尔的暑期实习生尝试找到方法防止我们的网站崩溃。他希望找到问题并解决问题,于是决定自行引发故障,结果意外导致脸书系统宕机30分钟。在硅谷,一家公司遇到的最大灾难之一就是运行突然中断。但是,我们不但没有批评本,首席工程师还宣布我们应该经常地人为引发故障——当然最好不要引起网站崩溃。他把这种做法命名为“本测试”,而且之后,我们正式聘用了本。

脸书是一家比较年轻的公司,所以我们的管理团队每年都会走访一家历史悠久的成功企业。我们去过皮克斯公司、三星公司、宝洁公司、沃尔玛公司和海军陆战队匡提科基地。在匡提科基地,我们接受了基本的训练。为了亲身感受海军陆战队的训练,我们背着装备在夜间跑步,军官还冲着我们大声地发号施令。在我们完成小任务时,军官也会继续冲我们大喊,比如收拾床铺、按照军事精度打开或关闭水龙头。第二天,我们四人小组必须把极重的袋子搬过一堵墙,而且不能让袋子碰到地面。对技术人员来说,这很有挑战性——他们平时加载的都是数字文件,而不是货物。结果,几乎没有一个团队完成任务,这种在体力挑战中的失败根本不让我吃惊,我没料到的是在根据命令关闭水龙头的任务上,我竟然也失败了。

在来到匡提科基地之前,我从来没在出现极差的业绩后进行过全面的盘查。在工作中如果出现了问题,重要的是负责人敢于承认这一点;一旦他们承认了自己的错误,那么大家一起坐下来认真讨论错误是如何发生的,以及错误为什么会发生似乎就是画蛇添足了,我担心这种程度的仔细审查会妨碍大家的冒险精神。结果,我吃惊地发现,每次课程或是每次训练之后,海军陆战队员都会进行正式的盘查;然后,他们把学到的东西记录在知识库里,这样每个人都能进行查看。

海军陆战队让我懂得了创建一种把失败看作学习机会的组织文化的重要性。如果冷漠无情,事后的盘查就感觉像公开挨鞭子。但是,如果这是统一的要求,就不会让人觉得它是针对个人的。在医院里,医疗专业人士的决定事关生死,他们会召开发病率与死亡率会议;会议的目的是回顾出现严重错误的病例,找出避免未来发生类似问题的方法——这些错误可能包括术后并发症、药物剂量错误或诊断错误。讨论是保密的,证据显示这些讨论有助于改善医生对病人的医治。

当我们可以安全地讨论错误时,便更有可能汇报错误,犯错的可能性也会降低。然而,典型的职场文化鼓励大家展示成果、隐瞒错误。拿简历来说,我从来没见过有一个项目叫“我很不擅长的事情”。科学家梅勒妮·斯蒂芬写了一篇文章,提出她的同行在简历上应该更诚实一些。普林斯顿大学的教授约翰内斯·豪斯霍费尔接受了她的挑战,贴出了自己的失败简历——长达两页纸的清单,包括申请学位课程被拒,应聘工作被拒,投稿被学术期刊拒绝,申请研究员基金和奖学金被拒等。后来,豪斯霍费尔说:“这份该死的失败简历获得的关注比我所有的学术工作都多。”

劝说人们对失败保持更开放的态度并不容易。和我一起在谷歌公司工作的金姆·斯科特常带着一只名叫“唉”的毛绒猴子参加每周的团队例会。她让同事们分享那一周所犯的错误,然后为最糟糕的错误投票。而那只毛绒猴子则会被摆在“获胜者”的桌子上,直到下一周其他人获得这份“殊荣”。没有比这更好的提醒——提醒人们努力尝试,公开地讨论失误。或许,团队中唯一对这种做法感到不开心的就是毛绒猴子“唉”,它没有一周可以休息,永远都要被当作不完美的象征。

在脸书和众多小企业打交道,让我认识到各种规模的组织都需要复原力。达蒙·雷德在科罗拉多自家的地下室里创办了户外服饰公司Kind Design。之后,洪水暴发,他的地下室灌满了5英尺[1英尺≈0.3米。——编者注]厚的泥水,他失去了设计图、计算机和几千件产品。因为他的家不位于洪水区,所以无法用财产保险弥补他的损失。达蒙抢救出一些受损的手套,他用高压水枪冲洗它们并烘干,然后打广告称它们是“洪水手套”。他在网上发帖子,告诉大家这些手套和其他产品(比如帽子、衬衫、卫衣)如何象征着科罗拉多人及其品牌强大的复原力与耐用性。就这样,他的帖子被疯狂传播,产品被销往美国50个州,他的公司获救了。

专注于从失败中学习的团队,其业绩一定比没有这么做的团队的业绩更好,但并不是每个人都有幸在具有这样长远眼光的组织中工作。如果是这样,我们就只能设法找到我们自己的学习方式。亚当读研究生时,很害怕当众演讲。第一次面试沃顿商学院的教师职位后,校方说他永远当不了教师,因为他可能无法赢得那些挑剔的商学院学生的尊重。教授们一般不会教你如何传道授业,为了练习和提高,亚当志愿在其他人的课堂上做客座讲座。商学院的听众很不好对付,亚当不能用一个学期来和学生建立关系,他必须在一个小时里把他们争取过来。每次客座讲座结束后,亚当都会发放反馈表,询问学生他怎样讲才能更吸引人、更有效率。读学生的评价一点儿也不好玩,有些学生说亚当太紧张了,他搞得他们都在座位上“颤抖”。

进行完一节节浸着汗水的客座讲座后,亚当开始独立讲课了。讲了几周后,他让学生匿名反馈,然后他做了被几位同事认为极不明智的事情:他把全部评价通过电子邮件发给了全班同学。一位教授警告亚当说,这样做就像火上浇油。但亚当的另一个同事苏·阿什福德告诉他,收集消极反馈并采取相应行动有助于激发人们的潜能。苏的研究显示,想方设法让别人说你的好话反而会损害你的声誉,而征求大家的批评则说明你想进步。

在下次授课时,亚当首先分析了学生反馈中反映出来的主要问题:接下来,他分享了自己的改进措施,比如经常讲个人故事、使概念生动有趣等。学生还可以设计自己的学习计划,从而改变了课堂文化,这意味着亚当在向学生们学习。几年后,亚当成为沃顿商学院顶尖的教授,每个学期他都会征询学生的反馈,然后公开分享他们的评价,以改进自己的教学方法。

每个人都有盲点,即别人能看到,但我们自己看不到的弱点。有时,我们否认自己的弱点;有时,我们不知道自己做错了什么。在我的职业生涯中,教给我最多东西的人正是那些指出我的盲点的人。在谷歌公司,我的同事琼·布莱迪说,在会议上我没有施展出应有的说服力,因为我经常太早跳出来发言。她说,如果我可以再耐心点儿,让其他人先表达自己的观点,那么我就可以通过解决他们的问题提出更好的论点。此外,在脸书领导全球团队的戴维·费舍尔常常提醒我,我应该放慢速度,更多地倾听别人的想法。

反馈有时确实让人难以接受。失去戴夫大约4个月后,我接到他的牌友查马斯·帕里哈皮蒂亚的电话,他也曾就职于脸书。查马斯说他正要过来和我去散步,于是我穿戴整齐,开始在门前徘徊(好吧,我并没有这么激动,但我确实想见到他)。见面后,我期待查马斯询问我和孩子们过得怎么样,但我吃惊地发现他的目的竟然是督促我在工作上要继续上进。我震惊地看着他——应该说我有些气愤。“你想让我做得更多?你在开玩笑吗?”我说,现在我所能做的就是勉强度过每一天,不出太多乱子。查马斯完全不同意我的说法,他说我可以冲他大吼大叫,但他会一直提醒我,而且我需要设定雄心勃勃的目标。他建议我“回到该死的正轨上”——也只有他会这样建议我。当然,像这样挑战别人很容易产生事与愿违的结果,但查马斯非常了解我,他深知自己生硬的鼓励会给我所需的信心。他说,如果我不去尝试,就会失败。(他还使这本书用到了唯一的一次“该死”这个词。)

若要清楚地认识自己,最好方法之一便是让别人为你举起一面镜子。外科医生兼作家阿图·葛文德说:“顶尖的运动员和歌手都有教练,那么,你不应该有吗?”篮球教练格雷格·波波维奇领导圣安东尼奥马刺队五次问鼎NBA(美国男子职业篮球联赛)冠军。某一年决赛失利后,他和队友坐下来回顾之前两场比赛中的每一个球,去寻找他们失误的地方。“对失误的反应决定了我们是谁,”他说,“我们总能做得更好。这就是一项不断克服失误的运动。”

球队还认识到,寻找能从错误中学习的球员很重要。2016年,芝加哥小熊队在108年无缘奖杯后斩获世界职业棒球大赛冠军。总经理西奥·爱泼斯坦对此这样解释:“我们会把一半以上的时间花在讨论人上,而不是讨论球员……我们会让球探提供每个球员如何应对球场内外逆境的三个具体例子,因为棒球是建立在失败上的。有句老话说:“即使是最好的击球手,十次也会失手七次。”

在体育运动中,接受教练的建议是练习的全部要义。亚当把自己对反馈的开放态度归功于过去做少年奥林匹克跳水选手的经历。批评是取得进步的唯一途径。当亚当走进课堂时,他沿用了这种方法,他把学生变成了教练。

如果不把反馈看成是针对个人的,你就更容易接受。对批评保持开放的态度,意味着你会获得更多反馈,让自己变得更好。若想减轻批评带来的刺痛感,一种方法是评估你应对得好不好。法学教授道格·斯通和希拉·赫恩的建议是:“在得到很低的分数后,你应该根据你如何处理第一次的分数来给自己的第二次打分……即使你得了F,如果处理得好,那么你仍可以在第二次得A+。”

倾听反馈的能力是复原力的表现,一些最善于倾听的人是在非常严酷的情况下获得这种能力的。当年我在麦肯锡公司做助理时,认识了拜伦·奥古斯特,我们俩被分配去完成同一个项目。作为公司历史上第一位非裔美国人总监,拜伦可以平静地把反馈看作“纯人类学”问题,这是他的原话。后来他告诉我,这种态度一部分来自他15岁时遭遇的创伤:当时他住在菲尼克斯市,他和亲戚的孩子,还有弟弟、父亲一起走路去家附近的餐馆吃饭。这时,不知从哪儿窜出一个酒驾司机,开车冲向人群,撞断了拜伦的双腿。当他在医院里醒来时,母亲告诉了他可怕的消息:他的父亲正处于昏迷中,而他10岁的弟弟则离开了人世。

那次车祸后,拜伦发誓不要成为悲伤过度的父母的麻烦。他在学业上一直都很优秀,并取得了经济学博士学位。他告诉我,对他来说,对于培养复原力最有帮助的事情便是不要把事情看得那么糟。他说:“看清问题的性质或许是我的超能力。”他大笑着。如果项目没有如他所愿,他会说事情本可以更糟。“我常常对我自己和其他人说,‘会死人吗?’死才是最糟糕的,失败还没有那么糟。”

拜伦让我看到培养团队和组织的复原力需要开放、坦诚的沟通。当公司失败时,通常几乎每个人都知道原因,但没有人敢把它说出来;当某人做了不良决策时,几乎没人有勇气提出来,如果那个人是老板就更是如此了。

一张我最喜欢的办公室海报上面这样写道:“在脸书,没有什么事是别人的事。”在全公司的会议上,我对每个人提出挑战,让他们更坦诚地和一位同事交流。我设定的目标是每个月至少进行一次这种困难的对话。为了让对话顺利进行,我提醒每个人的反馈都应该是双向的。我认为,这句话可以让人对消极反馈更接纳:“我之所以说出这些评价,是因为我对你的期待很高,我知道你能做到。”

在走访世界各地的办事处时,我问每个团队:“谁在过去一个月里至少进行过一次困难的对话?”一开始几乎没人举手。(让我们面对现实:当我站在同事面前时,他们实际上更有可能多报,而不是少报。)随着我的坚持,我看到越来越多的人举手,有些领导者迈出了更大胆的步子,尝试对公司文化做出反馈。管理全球销售团队的卡洛琳·艾弗森在2 400人的内部团队中分享了她的业绩回顾,她希望整个团队看到她如何努力做出改善。

当寡居即将满一年时,我开始考虑进行一次重要而艰难的谈话。我每年都会为脸书的女性主办一个“领导力日”。前一年,我分享了自己的职场故事,也分享了我个人的忧虑和失败。我谈到,在人生中我有几次不确定自己是谁。我承认自己做过很多糟糕的决定,包括在20岁出头的时候结婚、离婚,然后和一些不合适的男子约会。最后我找到了戴夫,我真正的人生伴侣。那一年,我的结论是:“我相信一切都能产生预期的结果,并有助于事情顺利发展。”

一年后,我的情况完全变了,我强烈地感觉到房间里的其他人也不容易。一位同事的母亲患了绝症,另一位同事刚刚经历了离婚。我只了解这两个人的情况,我相信还有很多人在默默地承受痛苦,就像大家在工作中经常会遇到困难一样。于是,我决定开诚布公,希望能帮助在生活中遭遇不幸的其他人。我谈到了3P模型和极度悲痛的感觉。我承认,之前的我不知道做个单身父母有多难,也不知道在家里一团混乱的时候上班保持专心工作有多难。我担心自己会说着说着就哭起来……我确实哭了,但最后我感到如释重负。在接下来的几周里,其他人也陆续敞开心扉——我们放出了一群蜂拥奔跑的“大象”。

那天,卡恩·马鲁尼也在房间里。我知道她需要做出一个重大的决定,因为我最近提拔她管理脸书的全球通信团队。但是,这个决定突然变得非常复杂,因为医生刚告诉她,她可能患有乳腺癌。她在等待检查结果,而且已经下定决心:如果结果是阳性,她就不接受这次晋升。她对我说:“担心失去新工作和被告知可能患有癌症,加在一起让我难以招架。”卡恩不愿意在工作时讨论她的病情,她不想给别人添麻烦,她担心自己会显得很软弱。但是,听我在几千名同事面前分享了自己的挣扎之后,她看到了一丝可能性。

第二周,医生证实卡恩确实患有癌症,需要做手术并接受持续的治疗。我问她打算如何处理工作,并向她保证,无论她的决定是什么,我们都会全力支持。她告诉我,和其他病人的交流使她意识到自己非常幸运——在早期发现了癌症,而且她的公司给予她非常大的工作灵活性。她说她很害怕,但不想放弃她多年努力争取到的职位。我们一起为她制订了新工作的计划。

“我必须抛弃做一个‘无畏的领导者’的想法。”卡恩说。在第一次对200人的全球通信团队讲话时,她坦率地谈到了自己的病情诊断——她每天都要接受放疗,这很损耗身体,也让她变得健忘。“在对那一刻人生版本的设想中,我都是强壮、聪明、自信且鼓舞人心的。”她告诉我,“我想成为真正意义上的榜样,但我却告诉他们,我得了癌症,需要他们的支持。”

员工的反应给她留下了深刻印象——卡恩的团队成员齐心协力为她提供帮助,并且更多地分享他们在个人生活和工作中遇到的挑战。卡恩认为,这种开诚布公有助于员工更高效地工作。“你也许认为分享会减慢工作的速度,其实,隐瞒情况会耗费更多时间和精力。”卡恩说。实际上,在个人情况上保持开放坦诚也会使人们在工作中更加开放坦诚。过去,卡恩的团队经常在一对一的会面中讨论“吸取到的教训”,但多数人不愿意在众人面前讨论失败。现在,整个团队都欣然接受并分享“吸取到的教训”。卡恩说:“以前我们总讨论哪项工作干得漂亮,现在,我们也会讨论工作中的失误。”

卡恩努力走过了病后的第一年,她领导着全球通信团队并接受了放疗。在治疗的第一天,我送给她一条带有字母“YGT”的项链。她一开始有些困惑,因为她名字的首字母缩写是“CLM”。我解释说,这象征着我对她的信心——这些字母代表“你可以的”(You’ve got this)。

卡恩说:“我现在经常对我的团队说‘你们可以的’,他们也会对彼此这么说。这句话的确意义深远。”