| 上帝掷骰子吗?:量子物理史话 | 收藏 |

Part 3

上帝掷骰子吗?:量子物理史话 作者:曹天元

当海森堡完成了他的不确定性原理后,他迅即写信给泡利和远在挪威的玻尔,把自己的想法告诉他们。收到海森堡的信后,玻尔立即从挪威动身返回哥本哈根,准备就这个问题和海森堡展开深入的探讨。海森堡可能以为,这样伟大的一个发现必定能打动玻尔的心,让他同意自己对于量子力学的一贯想法。可是,他却大大地错了。

在挪威,玻尔于滑雪之余好好地思考了一下波粒问题,新想法逐渐在他脑中定型了。当他看到海森堡的论文,他自然而然地用这种想法去印证整个结论。他问海森堡,这种不确定性是从粒子的本性而来,还是从波的本性导出的呢?海森堡一愣,他压根就没考虑过什么波。当然是粒子,由于光子击中了电子而造成了位置和动量的不确定,这不是明摆的吗?

玻尔很严肃地摇头,他拿海森堡想象的那个巨型显微镜开刀,证明在很大程度上不确定性不单单出自不连续的粒子性,更是出自波动性。我们在前面讨论过德布罗意波长公式λ=h/mv ,mv就是动量p,所以p=h/λ,对于每一个动量p来说,总是有一个波长的概念伴随着它。对于E-t关系来说,E=hv,依然有频率ν这一波动概念在里面。海森堡对此一口拒绝,要让他接受波动性可不是一件容易的事情。对海森堡的顽固玻尔显然开始不耐烦了,他明确地对海森堡说:“你的显微镜实验是不对的”,这把海森堡给气哭了。两人大吵一场,克莱恩当然帮着玻尔,这使得哥本哈根内部的气氛闹得非常尖锐:从物理问题出发,后来几乎变成了私人误会,以致海森堡不得不把写给泡利的信要回去以作出澄清。最后,泡利本人亲自跑去丹麦,这才最后平息了事件的余波。

对海森堡来说不幸的是,在显微镜问题上的确是他错了。海森堡大概生来患有某种“显微镜恐惧症”,一碰到显微镜就犯晕。当年,他在博士论文答辩里就搞不清最基本的显微镜分辨度问题,差点没拿到学位。那时候,一方面是因为海森堡自己没有充分准备,对于一些实验上的问题一窍不通。另一方面,据说,考他实验的维恩(就是提出维恩公式的那个)和索末菲之间有点私人恩怨(虽然算是亲戚),所以对索末菲的学生也有存心刁难的意思[见Mehra等人的量子力学史。]。

而这次,玻尔也终于让他意识到,不确定性确实是建立在波和粒子的双重基础上的,它其实是电子在波和粒子间的一种摇摆:对于波的属性了解得越多,关于粒子的属性就了解得越少。海森堡最后终于接受了玻尔的批评,给他的论文加了一个附注,声明不确定性其实同时建筑在连续性和不连续性两者之上,并感谢玻尔指出了这一点。

玻尔也在这场争论中有所收获,他发现不确定性原理的普遍意义原来比他想象中的要大。他本以为,这只是一个局部的原理,但现在他领悟到这个原理是量子论中最核心的基石之一。在给爱因斯坦的信中,玻尔称赞了海森堡的理论,说他“用一种极为漂亮的手法”显示了不确定如何被应用在量子论中。复活节长假后,双方各退一步,局面终于海阔天空起来。海森堡写给泡利的信中又恢复了良好的心情,说是“又可以单纯地讨论物理问题,忘记别的一切”了。的确,兄弟阋于墙,也要外御其侮,哥本哈根派现在又团结得像一块坚石了,他们很快就要共同面对更大的挑战,并把哥本哈根这个名字深深镌刻在物理学的光辉历史上。

不过,话又说回来。波动性,微粒性,从我们史话的一开始,这两个词已经深深困扰我们,一直到现在。好吧,不确定性同时建立在波动性和微粒性上……可这不是白说吗?我们的耐心是有限的,不如摊开天窗说亮话吧,这个该死的电子到底是个粒子还是波?

粒子还是波,真是令人感慨万千的话题啊。这是一出300年来的传奇故事,其中悲欢起落,穿插着物理史上最伟大的那些名字:牛顿、胡克、惠更斯、杨、菲涅尔、傅科、麦克斯韦、赫兹、汤姆逊、爱因斯坦、康普顿、德布罗意……恩恩怨怨,谁又能说得明白?我们处在一种进退维谷的境地中,一方面双缝实验和麦氏理论毫不含糊地揭示出光的波动性,另一方面光电效应,康普顿效应又同样清晰地表明它是粒子。就电子来说,玻尔的跃迁,原子里的光谱,海森堡的矩阵都强调了它不连续的一面,似乎粒子性占了上风,但薛定谔的方程却又大肆渲染它的连续性,甚至把波动的标签都贴到了它脸上。

怎么看,电子都没法不是个粒子;怎么看,电子都没法不是个波。

这该如何是好呢?

当遇到棘手的问题时,最好的办法还是问问咱们的偶像,无所不能的歇洛克•福尔摩斯先生。这位全世界最富传奇色彩的私人侦探和量子论也算是同时代人。1887年,当赫兹以实验证实电磁波时,他还刚刚在《血字的研究》中崭露头角。到了普朗克发现量子后一年,他已经凭借巴斯克维尔猎犬案中的出色表现名扬天下。从莫里亚蒂教授那里死里逃生后,福尔摩斯刚好来得及看见爱因斯坦提出了光量子假说,而现在,1927年,他终于圆满地完成了最后一系列探案,可以享受退休生活了[这里的时间指的是《福尔摩斯探案》系列的出版时间。]。让我们听听这位伟大的人物会发表什么意见!

福尔摩斯是这样说的:“我的方法,就建立在这样一种假设上面:当你把一切不可能的结论都排除之后,那剩下的,不管多么离奇,也必然是事实[引自《新探案•皮肤变白的军人》。]。”

真是至理名言啊。那么,电子不可能不是个粒子,它也不可能不是波。那剩下的,唯一的可能性就是……

它既是个粒子,同时又是个波!

可是,等等,这太过分了吧?完全没法叫人接受嘛。什么叫“既是个粒子,同时又是波”?这两种图像分明是互相排斥的呀。一个人可能既是男的,又是女的吗(太监之类的不算)?这种说法难道不自相矛盾吗?

不过,要相信福尔摩斯,更要相信玻尔,因为玻尔就是这样想的。毫无疑问,一个电子必须由粒子和波两种角度去作出诠释,任何单方面的描述都是不完全的。只有粒子和波两种概念有机结合起来,电子才成为一个有血有肉的电子,才真正成为一种完备的图像。没有粒子性的电子是盲目的,没有波动性的电子是跛足的。

这还是不能让我们信服啊,既是粒子又是波?难以想象,难道电子像一个幽灵,在粒子的周围同时散发出一种奇怪的波,使得它本身成为这两种状态的叠加?谁曾经亲眼目睹这种噩梦般的场景吗?出来作个证?

“不,你理解得不对。”玻尔摇头说,“任何时候我们观察电子,它当然只能表现出一种属性,要么是粒子要么是波。声称看到粒子-波混合叠加的人要么是老花眼,要么是纯粹在胡说八道。但是,作为电子这个整体概念来说,它却表现出一种波-粒的二象性来:它可以展现出粒子的一面,也可以展现出波的一面,这完全取决于我们如何去观察它。我们想看到一个粒子?那好,让它打到荧光屏上变成一个小点。看,粒子!我们想看到一个波?也行,让它通过双缝组成干涉图样。看,波!”

奇怪,似乎有哪里不对,却说不出来……好吧,电子有时候变成电子的模样,有时候变成波的模样,嗯,不错的变脸把戏。可是,撕下它的面具,它本来的真身究竟是个什么呢?

“这就是关键!这就是你我的分歧所在了。”玻尔意味深长地说,“电子的‘真身’?或者换几个词,电子的原型?电子的本来面目?电子的终极理念?这些都是毫无意义的单词,对于我们来说,唯一知道的只是每次我们看到的电子是什么。我们看到电子呈现出粒子性,又看到电子呈现出波动性,那么当然我们就假设它是粒子和波的混合体。我一点都不关心电子‘本来’是什么,我觉得那是没有意义的。事实上我也不关心大自然‘本来’是什么,我只关心我们能够‘观测’到大自然是什么。电子又是个粒子又是个波,但每次我们观察它,它只展现出其中的一面,这里的关键是我们‘如何’观察它,而不是它‘究竟’是什么。”

玻尔的话也许太玄妙了,我们来通俗地理解一下。现在流行手机换彩壳,我昨天心情好,就配一个shining(闪亮)的亮银色,今天心情不好,换一个比较有忧郁感的蓝色。咦!奇怪了,为什么我的手机昨天是银色的,今天变成蓝色了呢?这两种颜色不是互相排斥的吗?我的手机怎么可能又是银色,又是蓝色呢?很显然,这并不是说我的手机同时展现出银色和蓝色,变成某种稀奇的“银蓝”色,它是银色还是蓝色,完全取决于我如何搭配它的外壳。我昨天决定这样装配它,它就呈现出银色,而今天改一种方式,它就变成蓝色。它是什么颜色,取决于我如何装配它!

但是,如果你一定要打破沙锅地问:我的手机“本来”是什么颜色?那可就糊涂了。假如你指的是它原装出厂时配着什么外壳,我倒可以告诉你。不过要是你强调是哲学意义上的“本来”,“实际上”,或者“本质上的颜色”到底是什么,我会觉得你不可理喻。真要我说,我觉得它“本来”没什么颜色,只有我们给它装上某种外壳并观察它,它才展现出某种颜色来。它是什么颜色,取决于我们如何观察它,而不是取决于它“本来”是什么颜色。我觉得,讨论它“本来的颜色”是痴人说梦。

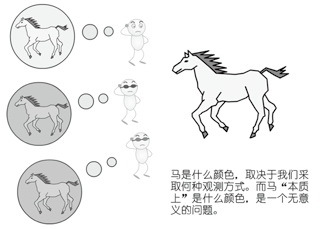

再举个例子,大家都知道“白马非马”的诡辩,不过我们不讨论这个。我们问:这匹马到底是什么颜色呢?你当然会说:白色啊。可是,也许你身边有个色盲,他会争辩说:不对,是红色!大家指的是同一匹马,它怎么可能又是白色又是红色呢?你当然要说,那个人在感觉颜色上有缺陷,他说的不是马本来的颜色,可是,谁又知道你看到的就一定是“本来”的颜色呢?假如世上有一半色盲,谁来分辨哪一半说的是“真相”呢?不说色盲,我们戴上一副红色眼镜,这下看出去的马也变成了红色吧?它怎么刚刚是白色,现在是红色呢?哦,因为你改变了观察方式,戴上了眼镜。那么哪一种方式看到的是真实呢?天晓得,庄周做梦变成了蝴蝶还是蝴蝶做梦变成了庄周?你戴上眼镜看到的是真实还是取下眼镜看到的是真实?

我们的结论是,讨论哪个是“真实”毫无意义。我们唯一能说的,是在某种观察方式确定的前提下,它呈现出什么样子来。我们可以说,在我们运用肉眼的观察方式下,马呈现出白色。同样我们也可以说,在戴上眼镜的观察方式下,马呈现出红色。色盲也可以声称,在他那种特殊构造的感光方式观察下,马是红色。至于马“本来”是什么色,完全没有意义。甚至我们可以说,马“本来的颜色”是子虚乌有的。我们大多数人说马是白色,只不过我们大多数人采用了一种类似的观察方式罢了,这并不指向一种终极真理。

电子也是一样。电子是粒子还是波?那要看你怎么观察它。如果采用康普顿效应的观察方式,那么它无疑是个粒子;要是用双缝来观察,那么它无疑是个波。它本来到底是个粒子还是波呢?又来了,没有什么“本来”,所有的属性都是同观察联系在一起的,让“本来”见鬼去吧。

但是,一旦观察方式确定了,电子就要选择一种表现形式,它得作为一个波或者粒子出现,而不能再暧昧地混杂在一起。这就像我们可怜的马,不管谁用什么方式观察,它只能在某一时刻展现出一种颜色。从来没有人有过这样奇妙的体验:这匹马同时又是白色,又是红色。波和粒子在同一时刻是互斥的,但它们却在一个更高的层次上统一在一起,作为电子的两面被纳入一个整体概念中。这就是玻尔的“互补原理”(The Complementary Principle),它连同波恩的概率解释,海森堡的不确定性,三者共同构成了量子论“哥本哈根解释”的核心,至今仍然深刻地影响着我们对于整个宇宙的终极认识。

“第三次波粒战争”便以这样一种戏剧化的方式收场。而量子世界的这种奇妙结合,就是大名鼎鼎的“波粒二象性”。

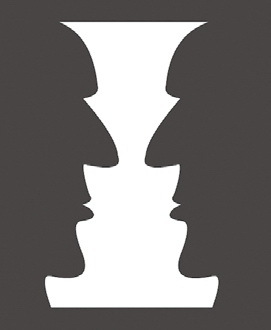

另一个互补的例子:著名的人脸-花瓶图。把白色当作底色则见到两个相对的人脸;把黑色当做底色则见到白色的花瓶。

这幅图“本来”是人脸还是花瓶呢?那要取决于你采用哪一种观察方式,但没有什么绝对的“本来”,没有“绝对客观”的答案。

花瓶和人脸在这里是“互补”的,你看到其中的一种,就自动排除了另一种。