| 身份的焦虑 | 收藏 |

第五章 波希米亚

身份的焦虑 作者:阿兰·德波顿

1

19世纪初期,有一群特立独行的人在西欧和美国开始引人注目。他们衣着朴素,生活在比较便宜的城区里;他们博览群书,好像并不在乎金钱;他们中的多数人性情忧郁;他们投身于艺术和感情,而非商业和物质上的收益;他们有时候在性生活方面不符合传统规则;他们中的有些女士留着短发,而此时短发尚未成为时尚——人们称他们为“波希米亚人”。这个词一直被用来指那些吉普赛人,因为人们错误地以为吉普赛人来自中欧。但在这时候,特别是在亨利·米尔热写了一本记录巴黎阁楼和咖啡馆生活的畅销书《波希米亚人生活札记》(1851)之后,人们用波希米亚人来指一批在某些方面并不符合资产阶级的体面原则的人。

从其诞生之日起,波希米亚便指一个很宽泛的人群。早期的作家认为,波希米亚人可以出现在任何社会阶层、任何年龄阶段和任何职业门类中:波希米亚人可以是男人,也可以是女人;可以是富人,也可以是穷人;可以是诗人、律师和科学家,也可以是无业人士。阿瑟·兰塞姆在《伦敦的波希米亚》(1907)一书中写道:“波希米亚可以无处不在:它不是一个地方,而是一种心灵态度。”波希米亚人曾经出现在剑桥、马萨诸塞州和威尼斯海滩、加利福尼亚;有些波希米亚人和仆人或其他人生活在静谧湖畔的棚屋里;有些波希米亚人则是吉他手和生物学家;有些波希米亚人在外部表现上循规蹈矩,但有些波希米亚人则喜欢光着身子沐浴在月光中。我们可以用波希米亚一词来指在过去200年间一大批不同的艺术现象和社会现象,从浪漫主义到超现实主义,从垮掉的一代到鬅客青年,从情境主义者到以色列基布兹成员,不管用这一词语指哪种人,它都没有丢失把一些重要的东西联结在一起的那条脉络。

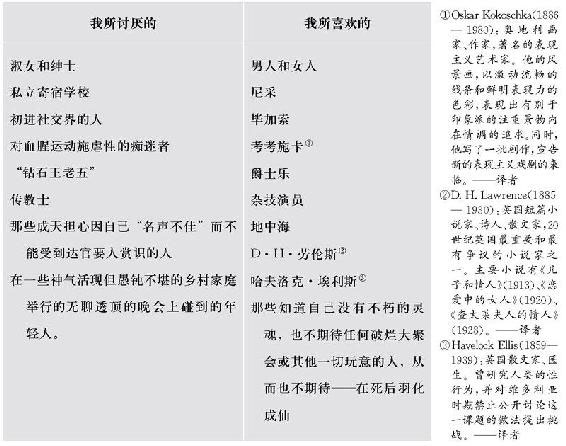

在1929年的伦敦,波希米亚诗人布赖恩·霍华德邀请他的朋友前来赴宴,他在请柬上打印着他喜欢的东西和讨厌的东西的名单——虽然这张名单带着明显的20世纪初期英国的烙印,但它依然能够向我们揭示波希米亚人在历史上所体现出的一些基本倾向:

布赖恩·霍华德和他的波希米亚朋友所反感的东西可以更加简明扼要地用一个词来概括:资产阶级。1815年拿破仑败北之后,在法国同一时期发展起来的波希米亚人表达了他们对资产阶级所代表的几乎所有东西的极端唾弃,并对他们自己能够对资产阶级口诛笔伐充满了自豪。

“对资产阶级的讨厌是智慧的开始,”居斯塔夫·福楼拜写道,这句话是一个19世纪法国作家的标准言辞,对他而言,这种反感就如同与一个女演员有染和去东方旅游一样,都是作家职业的标志。福楼拜谴责资产阶级过分的繁文缛节和物质至上主义,他还批评他们不但愤世嫉俗,而且多愁善感,他们喜欢专心致志地干一些琐碎无聊的事情,比方说,他们可以花一个世纪去讨论西瓜到底是蔬菜还是水果,是应该在饭前作开胃菜(法国方式),还是应该作饭后甜点(英国方式)。司汤达对资产阶级也同样地不喜欢,他说:“真正的资产阶级关于人和生活的谈话,只不过是一堆丑陋的鸡毛蒜皮的事情,一旦我不得不听他们的谈话,不管时间长短,都会使我肝火上升。”

但从本质上把波希米亚人同资产阶级区分开来的并非话题的选择或食用西瓜方式的选择,而是对一个问题的回答:什么样的人才配得上享受上层身份。其理由是什么波希米亚人不管住在大庄园里,还是在阁楼上,他们从一开始就反对19世纪初期产生的经济的、精英主义的身份体系。

2

争端主要发生在两种生活态度之间,其中一方是对世俗成就的极端重视,而另外一方则是对体悟感知的极端重视。资产阶级根据商业上的成功和公众声誉来决定一个人的社会身份,而对波希米亚人而言,压倒一切的头等大事,是能够体悟世界,能够以观察者或创作者的身份专注于感情的宝库:艺术。而艺术对波希米亚人的重要性也超过了支付豪华住宅和服装的能力。那些为波希米亚的价值观献身的人物,牺牲了稳定的工作所能提供的保障和社会能够给予他们的尊重,其目的就是为了写作、绘画、谱曲,或游历世界,或为朋友和家庭奉献自己的一切。波希米亚人坚称,即使他们缺乏外表的体面,他们依然因为奉献精神,而应该享有最高的荣誉,因为他们具备良好的伦理意识以及感悟世界和表达思想的能力。

准备为自己不切实际的信念而受苦甚或挨饿的波希米亚人为数不少。19世纪的一些绘画作品中,波希米亚人往往在公寓楼脏兮兮的阁楼上慵懒地坐在椅子里。他们看起来瘦弱憔悴、疲倦不堪。他们的眼睛里可能流露出一种悠远的神情,他们的书架上往往放着一个人的头骨。他们的表情能够让工厂的工头或公司的经理大吃一惊——他们的表情就足以说明他们丝毫没有为肤浅的、实用性的追求所困扰,而他们一直谴责资产阶级不遗余力地争取这些追求。

导致这种困顿状态的原因是他们觉得从事一项自己所看不起的职业是一件可怕的事情。夏尔·波德莱尔宣称,除了诗人的职业和——更加不可信地——“战士”的职业之外,世间的任何工作都是破坏心灵的职业。马塞尔·杜尚在1915年参观纽约的时候,把格林威治村描绘成“一个真正的波希米亚”,因为他认为这个地方“充满了无所事事之人”。在半个世纪之后,杰克·凯鲁亚克在西海岸的一家钢琴酒吧里面对着一群观众作演讲,他极力反对“那些跑通勤的人,他们的领口紧紧地打着领带,被迫每天凌晨在米尔布雷或圣卡洛斯赶5:48的火车,去旧金山上班”,他话锋一转,又极力称赞那些灵魂自由的人、流浪者、诗人、垮掉的一代和一些艺术家,他们睡得很晚,烧掉了工作服,就是为了能够成为“大路之子,观看运货列车隆隆驶过,体验天地之大以及感受古老美洲的重量”。

尽管波希米亚人没有直接说明在过一种强烈的心灵生活和成功地开办一家律师事务所或一个工厂之间存在着不兼容性,但多数波希米亚人都暗示,这两者在实际生活中不可兼得。在《论关爱》(1822)的前言中,司汤达解释说,他曾经试图为广大的读者清楚明了地写作,但他没有能力“让聋子听见,让瞎子看见”。“因此那些追求粗鄙目标的有钱人,那些每年在翻开一本书之前已经挣了10万法郎的人,他们最好立刻把书合上,特别是那些银行家、制造商或受人尊敬的工业家……那些精力充沛、工作努力、品格优秀、受人尊敬、生活积极的枢密顾问官、纺织品制造商或聪明的银行家在物质财富中获取报酬,而不是在温柔的感情中获取报酬。日积月累,这些绅士们的心肠逐渐变硬了。任何一个在每个周末给2,000工人分发工资的人从来不会像这样浪费时间;他们的关注点永远都在那些有用而且积极的东西上面。”司汤达认为最喜欢他的书的人是那些生活懒散、喜欢做白日梦、期待在听莫扎特的歌剧时能够被激发感情,以及在熙熙攘攘的大街上瞥到一张漂亮的脸庞之后便陷入长达几个小时苦乐参半的思绪的人。

那种认为金钱和实用性的职业能够破坏一个人的灵魂,或用司汤达的话说,能够破坏一个人产生“温柔的感情”的能力的论调在波希米亚的历史上反复出现。比方说,在司汤达之后140年,我们就可以非常清晰地在查尔斯·布科夫斯基的“小贩、尼姑、杂货店伙计和你”(1965)一诗中听到这一声音,这首诗让我们对富商的生活进行思考:

气喘吁吁,步履匆匆,他们

好似青蛙,酷似鬣狗,他们的步伐

好像表明在世间尚无音乐问世,他们

认为雇佣、解雇、赚钱体现睿智和聪明,他们

有昂贵的妻子,就像拥有

六十英亩土地一样可以用来耕种,

或在人前炫耀,或用围墙圈起来,

来防止没有能力的人……

……他们站在六十英尺宽的窗户前面,

但看不见任何东西,

他们的豪华游艇可以驶向

全世界,但永远驶不出他们的

背心口袋,他们像蜗牛,他们像鳗鱼,他们

像鼻涕虫,但他们没有它们好。

金钱在波希米亚的价值体系中并不能赋予一个人荣誉,财富亦然。在波希米亚人看来,游艇和庄园仅仅是傲慢与享乐的标志。波希米亚人的身份可以通过富有灵感的谈话方式或创作一部充满才气、感情真挚的诗集而获得。

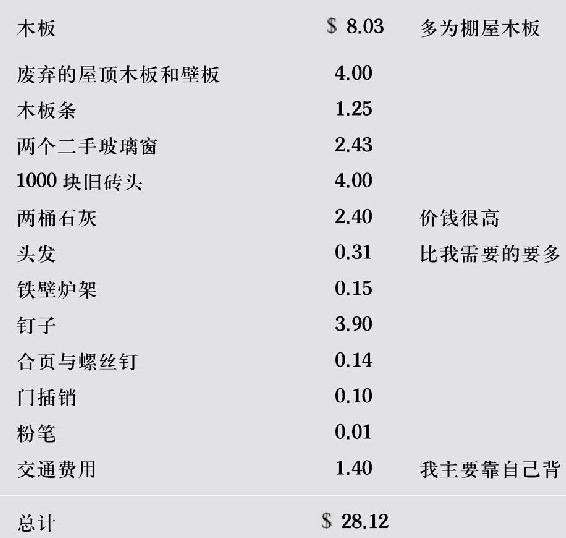

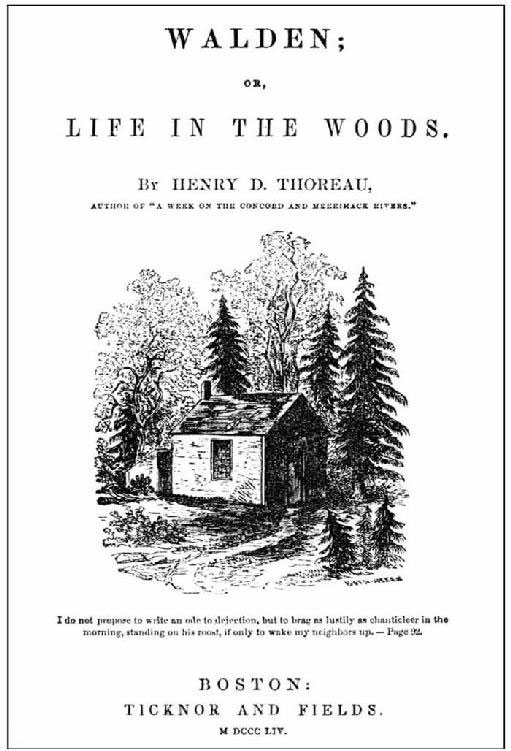

1845年7月,一位美国19世纪最著名的波希米亚人,亨利·梭罗,在马萨诸塞州康科德县附近的瓦尔登塘北岸自己动手修建了一间木屋,并搬入其中居住。他的目标就是要检验他是否能够过一种外表简单而内心丰富的生活,从而用行动向资产阶级表明,一个人可以把物质生活的贫乏与精神生活的充实结合起来。为了证明一旦一个人不再为他人的评价所困扰时,他将会以非常少的花销而生活这一观点,梭罗向读者介绍了他是如何在修建木屋时节省开支的:

“绝大多数的奢侈品,以及好多所谓的生活便利设施,不仅不是必不可少,而且还是人类高尚情操的真正阻碍,”梭罗写道,为了颠覆他所处的社会在拥有财富同值得尊敬之间建立的必然联系,他还说,“一个人的富有程度是与他生活中不需要的东西的多少成正比的。”

梭罗试图让我们重新认识没有钱对一个人意味着什么。它并不是像资产阶级的世界观所巧妙地暗示的那样,是在人生的游戏中失败的证据。一个人没有钱可能仅仅意味着他自愿选择把精力投入到别的事情上面,而不是投入到商业领域,在这个过程中他在别的方面变得富有,而不是在金钱方面。梭罗没有用贫困来形容他的境况,他喜欢用“简单”一词——他认为“简单”表明了一种自愿选择的生活方式,而不是被迫接受的物质状况。

他提醒波士顿的商人们,那些伟大的“中国、印度、波斯和希腊的哲学家们”都曾经自愿地选择一种简单的生活。梭罗在瓦尔登湖住了一段时间之后,给美国蓬勃发展的工业化社会传达了某种思想,而这种思想的核心其实对他生前生后几乎所有的波希米亚人来说,都是非常熟悉的。正如他所说:“金钱并不能购买灵魂的必需品。”

3

波希米亚人认为,我们在与主流文化相抵触的生活方式中维持信心的能力,在很大程度上依赖于我们在贴身的小环境中起作用的价值体系,依赖于我们所交往的人的种类、我们所阅读的书籍和我们所听到的话。

他们意识到,我们平静的心情会很容易被击得粉碎,我们在生活中为之奉献的事情会轻易地受到质疑,例如,我们与一个熟人进行几分钟的闲聊,只要他或她认为,甚至都不必明说,金钱和社会评价最终还是很有价值的;或阅读一本杂志,而这本杂志只讲述资产阶级的英雄们是如何取得非凡成就的,就在不知不觉中破坏了与之不同的生活目标的价值。在这两种情形下,我们都会很容易地受到伤害。

波希米亚人因此在选择交往对象方面特别注意。一些人,例如梭罗,完全逃离了社会的不良影响,而另外一些人则坚持不懈地选择性情相投的人组成一个交往的小圈子,而拒绝接受那种自然而然地落在我们头上的生活方式,这种生活方式是我们在学校、家庭和工厂与那些生活在一起的人交往时很容易感受到的。

在世界上的好多大城市里,波希米亚人聚集在一些特定的地区,来确保与他们每天交往的人都是一些真正的朋友,而不是满脑子装着社会地位的人。波希米亚的历史上点缀着一些因他们的友谊而闻名于世的地名:蒙帕尔纳斯、布卢姆斯伯里区、切尔西、格林威治村以及威尼斯海滩。

4

波希米亚人还会小心翼翼地重新界定失败一词的涵义。根据资产阶级意识形态,一个人在商业领域或艺术领域遭受的经济方面的失败或他人评价方面的失败,都可以作为证明他人品不佳的重要证据,因为资产阶级意识形态认为社会在分配奖励或惩罚方面是相当公平的。

然而波希米亚人拒绝接受这种对外在失败的惩罚性解释,因为他们认为,这个世界往往被白痴和偏见所控制。他们推理说,根据人性来判断,社会上最成功人士很少是那些最聪明或最善良的人们,而是那些最成功地迎合了听众的价值观念的人,而这些价值观念往往弊端百出。波希米亚人认为,商业上的得失成败仅仅能够表明一个人获取商业成功的能力,而不能据此对一个人道德上的和想象力方面的缺陷做出惩罚性的判断。

这种观点可以解释为什么19世纪众多的波希米亚人赋予一些政治领域和艺术领域的人莫大的关注和尊敬,而用资产阶级的价值标准来判断,这些人的生活只能被描述为极为失败。这些人当中最有名的要数二流的英国诗人托马斯·查特顿,他因为贫困和资助人的拒稿而身心疲惫,在1770年自杀身亡,年仅18岁。阿尔弗雷德·德·维尼的剧作《查特顿》于1835年首次在巴黎上演,他把这位年轻的诗人变成了波希米亚人所珍视的所有价值的代言人。这出戏剧赞美个人灵感,贬抑社会传统;赞美人们之间的友好,贬抑经济上的利益;赞美激情与疯狂,贬抑理性与功利主义。德·维尼认为这位满腹才华、敏感脆弱的诗人几乎注定要被资产阶级公众的残酷逼上绝路,直至自杀。

这位被世人曲解的圈外人物,尽管遭到社会的排斥,但依然胜过那些圈内人物,这种思想反映了,同时也塑造了许多波希米亚的杰出人物的生活。热拉尔·德·奈瓦尔是一位诗人,比查特顿富有才气,但并不比查特顿更幸运,他于1855年在穷困潦倒和神经失常中上吊自杀,时年47岁。德·奈瓦尔认为他们那一代敏感的同一类人,因为其天赋和性情而无法适应资产阶级的世界,他这样对他们进行了总结:“野心并非我们所有……追求名利的贪婪的人们使我们远离了政治活动的圈子。对我们而言,只剩下诗歌的象牙塔,登临其间,我们就可以远离世俗大众。只有处在这样的高处,我们最终才能呼吸孤独的纯净空气;我们才能端起传说中的金杯痛饮遗忘;我们才能因诗歌和爱而酩酊大醉。”

当埃德加·爱伦·坡[1]于1849年以仅仅三十七岁的年龄去世时,他同样成为波希米亚历史上的一位高贵的失败者。在一篇论述他的生平和作品的文章中,夏尔·波德莱尔写道,爱伦·坡的命运是被迫生活在野蛮人中间的富有天赋的人的典型的命运。波德莱尔谴责像美国那样的民主社会中的公众舆论,他警告说,一个人别想从它那儿得到任何慈悲之心和宽容之心。他写道,的的确确,诗人们“不能指望自己能够适应社会,不管这个社会是民主社会还是贵族社会,也不管这个社会是共和社会还是绝对的君主制社会……他们都是一些杰出的不幸者,[他们]一出生就注定了要遭受天才在平庸的人群中所要受到的残酷的待遇。”

波德莱尔从爱伦·坡的生平中所获得的教益其实是这位法国诗人在他的作品中反复表达的主题,我们可以从他的那只著名的水鸟忧郁的飞翔中找到这一主题最清晰的表达:

信天翁

为了消遣,水手们经常

抓一些信天翁,这些体型庞大的水鸟

总是不动声色地伴随着船只

穿越痛苦的海峡。

一被放到甲板上,

这些天空的君主们便显得笨重不堪、自惭形秽,

他们可怜地把巨大的白色翅膀

拖在身体两侧,就像一对从船上卸下来的桨。

这些长着翅膀的行路人变得多么笨拙,多么虚弱!

多么虚弱和笨重,甚至可笑。

而他就是在刚才还是如此轻盈灵巧!

一个甲板上的水手拿着一块烙铁拨动他的喙来戏弄他,

另一个水手则跛着脚,模仿这位刚才还在翱翔的跛脚人!

诗人就像这位云中的君主一样,

在弓箭手的射程之外乘着风雨飞翔;

一旦放逐于陆上,就会遭人呵斥,受人白眼,

他不能走路是因为他长着一对庞大的翅膀。

通过赋予这些被社会排斥的人以尊严和高贵,波希米亚把他们描述成为受到逐放和被钉在十字架上的耶稣在世俗社会中相应的形象。如同基督教的朝圣者一样,这位波希米亚诗人会受到缺乏领悟能力的普通大众的折磨,但如同基督教的故事所表明的那样,被人忽略本身就意味着被忽略一方的优越性。一个人没有得到他人的理解,表明在他身上有好多东西尚需理解。诗人不能走路,是因为他长着一对庞大的翅膀。

5

波希米亚人贬低群体和群体的传统,而强调个人以及个人脱离传统的激情。“不再有任何规则,”维克托·雨果在《爱尔那尼》(1830)一书的前言中喊道。“因为让天才放弃个体的创造性,就如同让上帝变成仆人。”

相似的战斗口号在拉尔夫·沃尔多·爱默生的《论自助》(1840)中回响:“要想成为一个真正的人,就必须是一个不墨守成规的人。”老是想要符合他人关于如何生活、如何穿衣、如何吃饭或如何写作的要求,久而久之,你就会具有一种“像蠢驴似的神情”。任何一个高贵的人的生活都应该遵守这样一条原则:“我要做的事是我自己关注的事情,而不是他人认为我应该干的事情。”“我希望现在我们是最后一次听到服从与一致之类的字眼,”爱默生总结道。“让这些字眼出现在大报小报上时,人们发现它们非常滑稽可笑……让我们永远都无须卑躬屈膝、连声道歉……让我们直面并谴责当下的那种波澜不惊的平庸生活和那种令人厌恶的自鸣得意。”

雨果和爱默生要求人们与传统决裂的呼声遇到了一个知音。1850年,热拉尔·德·奈瓦尔与关于何种动物可以养为宠物的社会观念彻底决裂,他养了一只龙虾,他每天用一条蓝色的带子牵着它在卢森堡公园四处溜达。“为什么牵着龙虾散步就比牵着狗或其他任何动物散步都要荒唐可笑呢?”他质问道。“我喜欢龙虾。它们是一些安静、严肃的动物。它们知道海洋的秘密,但它们不会到处乱吠,也不会像狗一样咬你的生产单细胞物质的私处。歌德讨厌狗,他是对的。”

要想成为一个伟大的、富有原创精神的艺术家,就是要让资产阶级吃惊,或更好一点,就是要让资产阶级生气。在完成他的小说《萨朗宝》(1862)之后,福楼拜声称自己写这本书的目的在于“(1)让资产阶级生气,(2)让敏感的人不安和吃惊,(3)让考古学家冒火,(4)让女士们摸不着头脑,以及(5)为我赢得一个鸡奸者和食人者的名声”。

在19世纪50年代,一群波希米亚学生在巴黎组织了一个俱乐部,其宗旨是“让法官和药剂师大光其火”。他们发现了一个实现目的的最有效的方法,他们把自己称为“自杀者俱乐部”,并且发表了一个宣言,宣言声称,所有成员必须在30岁之前——或在头顶变秃之前,这要取决于哪一个时间提前来临——自己结果自己的生命。虽然据称这些成员中只有一个人自杀,但这个俱乐部还是相当成功,因为一个愤怒的政治家在下议院作了一个演讲,称这个俱乐部是一个“不道德、非法的怪胎”。

波希米亚的历史上点缀着试图惹恼有名望阶层的行为。1917年的纽约,一群艺术家决定脱离资产阶级生活,创建一个“自由、独立的格林威治村共和国”,这个共和国将以全副身心投入到艺术、爱、美和香烟中去。为了标志这一独立国家的诞生,这一群人爬到华盛顿广场的拱顶上,痛饮威士忌,发射玩具枪,宣读独立宣言,宣言只包括一个单词“如此等等”,宣读时要快速连续地重复这同一个词。多年以后回忆这一幕时,这个新生共和国(到天亮前就结束了生命)的一个成员说:“我们是激进派,只要是在中西部地区被视为禁忌的任何事情,我们都热衷于去做。”

但对波希米亚人来说极为不幸的是,他们让资产阶级震惊的次数越多,资产阶级接受震惊的意愿和能力反而越弱——这种情形逼迫波希米亚人上演一些越来越极端的滑稽行为,这一点可以在20世纪波希米亚运动中得到很好的证明。

“聪明人已经成为普遍现象,”达达主义的创建者,特里斯坦·查拉1915年在苏黎世宣称,“但我们现在所缺乏的就是白痴。达达就是用它所有的力量在全世界创造白痴。”为了达到此一目的,达达主义者闯进高雅的苏黎世餐厅,就是为了朝那些进餐的资产阶级喊一嗓子“达达”。达达主义艺术家马塞尔·杜尚给《蒙娜丽莎》画上了胡须,将其命名为L.H.O.O.Q(Elle a chaud au cul[2]

达达派诗人胡戈·巴尔创造了一种毫无疑义、用多种语言拼凑的诗,他身穿用闪亮的蓝色纸板做的衣服,头戴女巫的帽子,在苏黎世的夜总会里发表了他的第一首达达诗歌,《卡拉瓦尼》[3]。

当回忆当时达达主义者的目标时,曾经一度是达达主义画家的汉斯·里希特说:“我们想创造一个新型人类,它摆脱了各种各样的专制,这些专制包括理性、平庸、将军、祖国、民族、艺术商、细菌、居住证和过去。让公众舆论恼火是我们的根本目的。”

其他一些团体也紧步达达主义的后尘。1924年,超现实主义者在巴黎的格勒内勒街设立了超现实主义调查办公室。一个服装店假人从天花板悬挂下来吊在窗户里面,一些公众受到邀请前来讲述他们做过的梦或一些巧合的故事,提供他们对政治、艺术和流行趋势的看法。他们讲述的故事和提供的观点会被打印出来贴满墙壁。办公室负责人安托南·阿尔托声明:“相比积极的参与者,我们更需要心理失常的参与者。”

在1932年,同样想惹恼资产阶级的意大利未来主义者菲利波·马里内蒂发表了《未来主义食谱》,他写道,这本书的设计目的是要革新意大利人进餐的方式,帮助他们摆脱19世纪的饮食习惯,具体地说,摆脱对意大利面食的喜欢(他通过援引西红柿肉末卤汁通心面和波伦亚式绿面条两个例子,来证明资产阶级缺乏与时俱进的精神)。但对任何一个买了这本烹调书想寻求一点烹调灵感的人来说,很显然马里内蒂——同热拉尔·德·奈瓦尔与安托南·阿尔托并无差别——的目的就是让读者的期待落空。菜谱包含这样的内容:

草莓乳房:“一只粉红色的盘子里有两个竖起的女性乳房,用意大利乳清干酪制成,并用堪培利开胃酒把干酪染成粉红色,乳头是用蜜饯草莓做成的。在意大利乳清干酪表皮底下要加入一些新鲜的草莓,这样在咬上去的时候能够增加想象中乳房的理想口感。”

太空食品:“由一片茴香、一只橄榄和一只金橘构成,另外还需要一片纸板,上边依次贴着一条天鹅绒、一条丝绸和一张砂纸。砂纸不是用来食用的。它是进餐者在吮吸金橘的时候用右手拨弄消遣的。”

立体主义蔬菜拼盘:“1.一小块维罗纳芹菜,油炸以后撒上辣椒粉。2.一小块胡萝卜,油炸以后撒上搓碎的山葵。3.煮熟的豆子。4.几个伊夫雷亚泡制小洋葱,撒上切碎的芫荽。5.几小块意大利果仁味羊奶干酪。注意事项:蔬菜块的大小不能超过一立方厘米。”

6

波希米亚行为的出格是显而易见的。重要的是,从重视原创性思维和强调生活的非物质层面到认为一切使法官或药剂师大光其火的行为——从遛甲壳类动物到吃草莓乳房——仅仅一步之遥。

由于波希米亚人极端关注精神需求,将之放在第一位,以至于他们对现实事务没有足够的重视,其结果就是他们中的好多人不得不异常辛苦地寻求赖以养家口的途径,甚至比那些忙碌的、关注物质生活的法官和药剂师花在精神思考上的时间还要少,而花在物质方面的思考上的时间还要多。

在1844年的马萨诸塞州,一群带有乌托邦思想的波希米亚艺术家建立了一个社区农场,他们将其命名为“果园”,并宣称他们对作为目的本身的钱和劳动没有丝毫的兴趣。他们只想种植足够的食物来保证身体的需要,然后把所有的精力投入到诗歌、绘画、自然和浪漫爱情中去。社区的建立者布朗森·奥尔科特宣布,这些新生农民的使命“是存在,而不是做事”。他和他的伙伴们在追求一系列野心勃勃的理想,这些理想是他们之前和之后的所有波希米亚社区所共同追求的:他们不穿棉花制品(因为棉花是奴隶摘的),不吃动物肉或奶制品,他们遵循严格的素食主义——他们只吃高高地长在空中的食物,避免食用胡萝卜和土豆,因为它们在土里朝下生长,而不是像苹果和梨一样一心向上。

不难想象,这个社区持续的时间不长。这些农民们不愿意关注实用的东西,使得他们在第一个夏天结束之后,便陷入到难以口的境地,更别说如他们当初计划的那样阅读荷马史诗和彼特拉克的诗歌。在农场建立的几年以前,在波士顿曾经见过奥尔科特的爱默生对“果园”的成员们作了这样一个评价:“全部宗旨都是精神的,但他们最终总会说:‘你能再给我们寄点钱吗?’”在果园建立的6个月之后,整个社区在刻薄的相互攻击和绝望中做了鸟兽散——这是一个非常熟悉的波希米亚人的故事,他们由于坚决拒绝接受哪怕是最小的资产阶级的原则,必然地导致他们的理想主义发霉变质。

如同波希米亚人有时冒着极大的危险想要证明的那样,资产阶级在很大程度上受错误思想的误导,他们的生活也并不像平常所表现的那样令人心醉神迷,一旦认识到这点,就再也没有必要受到资产阶级的身份观念的影响,从而使自己深陷焦虑之中。很多优秀的思想都令中西部人震惊,但并非所有令他们震惊的思想都很优秀。正因为法官和药剂师的事业如此顺畅,让他们去质疑或偏离自己的行为方式或思维方式将是一件极其痛苦的事情。

7

这样说并非要我们循规蹈矩。不管波希米亚人的行为从外表看来多么地出格和怪异,他们的运动的持久价值在于对资产阶级的理想提出了一系列建议性的批判。波希米亚运动批评资产阶级错误地理解了财富在一个美好的生活中应该起的作用;批判资产阶级过于草率地声讨世俗事务中的任何失败,以及他们在尊重外在成功时体现得过于卑躬屈膝;批判资产阶级对虚假的行为规范怀有过度的忠诚;批判资产阶级过于机械地把一个人的职业才能等同为他的天赋;批判资产阶级忽略艺术、感悟、嬉戏和创造的价值;批判资产阶级过度地关注秩序、规则、官僚机构以及严格守时。

用最广阔、最宽泛的方式来总结波希米亚的贡献,我们可以说它为寻求另外一种完全不同的生活方式提供辩解;它确立和定义了一种亚文化,在资产阶级主流文化中遭到鄙视和忽视的特定价值在这一亚文化中被赋予适当的地位和名誉。

波希米亚在很多方面来讲是基督教在精神领域的替代品——波希米亚在19世纪出现时,基督教开始丧失了在想象领域里对大众的影响力——同基督教一样,波希米亚坚持用精神的标准来衡量自己和他人,而反对用物质的标准对自己和他人做出判断。如同基督教的修道院一样,波希米亚的阁楼、咖啡馆、低租金住房和合作组织为那些无意追求资产阶级赏赐的人们提供了庇护之所,他们从中获得生活的支持和友谊。

再则,一些波希米亚人的立场可以帮助那些因主流身份体系而焦虑不堪的人认识到,避开主流身份体系的行为源远流长,而且偶尔辉煌一时。这一历史可以追溯到19世纪的巴黎诗人、达达主义运动的游戏性和颠覆性,以及超现实主义乡间野餐会。

由于一些才华非常出众的波希米亚人的努力,那些看起来显得偏激而滑稽的生活方式变得严肃而值得称道。在由律师、企业家和科学家构成的社会模范人物中,波希米亚添入了诗人、旅行家和散文家。波希米亚人认为,不管这些人言行如何怪异、物质如何匮乏,他们都有资格享受属于他们自己的最高的身份。

8

解决焦虑的成熟之途可以说始于一种认识,即身份的确立取决于听众的选择:听众可以是工业家或波希米亚人,可以是家庭成员或哲学家——而我们可以按照自己的意愿自由地选择听众。

不管身份的焦虑如何令人不快,但我们还是很难想象一种完全摆脱身份焦虑的美好生活,因为一个人对失败和在他人面前丢脸的恐惧,实际上意味着他抱有一定的追求,期待某些结果的出现,以及对自己以外的其他人心怀尊敬。身份的焦虑是我们承认在成功生活和不成功生活之间存在公共差异的时候,必须付出的代价。

虽然我们对身份的需求是毋庸置疑的,但我们在满足对身份的需求时面临着诸多选择,我们有自由认识到我们对蒙羞的忧虑完全取决于一定的社会群体,我们充分理解和尊重这个社会群体的判断方法。身份的焦虑只有在一种情况下才是成问题的,那就是我们遵循这些导致焦虑的价值观念,仅仅是因为我们异常胆小怕事、循规蹈矩,或仅仅是因为我们的思维已经被完全麻痹,以至于我们认为这些价值观念是天经地义的,或来自神授,或因为我们周围的人对此心醉神迷,或因为我们的想象力变得过于局限,而想不到还有其他的选择。

哲学、艺术、政治、基督教和波希米亚的目的并非废除身份等级,他们只是尝试创立一些新的身份等级,而这些等级建立在那些为大众所忽略或批判的价值标准的基础之上。这五个不同领域的革新者们一方面都坚持严格区分成功与失败、好与坏、可耻与高尚,另一方面又试图重新塑造我们的判断标准,使我们重新思考何种行为才能归入这些重要的标题。

每一个时代都会有一些人无法或不愿温顺地服从关于上层身份的主流观念,但他们有资格拥有更好的称呼,而不是残酷地被人称为失败者或小角色,而这五个领域的革新者们通过上述的方式,赋予这些人以合理性。他们提供了好多富有说服力和抚慰能力的事例来提醒我们,世界上并不是只有一种方式——并不是只有法官或药剂师的方式——才能证明生活的成功。