| 一百年,许多人,许多事 | 收藏 |

到昆明去

一百年,许多人,许多事 作者:杨苡

我一直想离开家,这好像是我彻底解决苦闷的一个办法。中学毕业了,我想上的大学是金女大,没别的原因,就因为它在南京,如果上南开,我就还是摆脱不了我的家。但在以前,几乎不可能,事实上我也没有认真想过。我最后能离开家,是因为我哥给母亲写了一封信,让她放我走;他写这封信,又是因为我给他写信,说了我的情况,主要是因为我发表的诗可能带来大祸。

我是十七岁开始写诗的。天津有几个年轻人成立了一个文学团体叫“海风社”,主要有邵冠祥、张洛英、张秀亚等人,他们编了一本叫《诗讯月报》的刊物,我在书局门口看到,就买回来,后来就投稿。有两首诗在上面登出来。我并没有参加过他们的活动,大多是通信联系,只是有一回,刊物主编邵冠祥到我家找过我,希望我加入他们的组织。潘爷因见他穿得不体面,不让他进屋,我被叫到楼下,只在门口说了几句话。过后潘爷还叮嘱我,别和这样的人来往。

还有一次,是海风社的成员要在天祥市场那儿的一家咖啡厅聚会,通知了我。我是想去的,但什么事都是要通过母亲的,她一听就说,不许去。过后她又有点好奇,反正她也要逛街,就和我一起去。到了那儿,母亲在咖啡厅外面站着,我就进去探了个头,他们在里面坐着,邵冠祥看我不像要停下来的样子,就迎出来,在门口说了没几句话我就走了,因为惦着母亲在,很不自在。

邵冠祥是江浙人,在天津念书,念什么学校,毕没毕业我都不知道。只知道他是诗人,出过诗集,大都是写抗战的。“文革”后认识了邵燕祥,名字很像,又都是江浙人,我马上就想起邵冠祥,问他们是不是有关系——其实没有。邵冠祥比我大几岁,看上去很年轻,穷学生的样子。后来我得知他被日本特务机关抓去,很快就被杀害了。这事给我很大的震动。

告诉我这消息的是张洛英。在天津时我见过张洛英两次,都是在外面。之前我和张洛英没来往,但是不知怎的他知道我长什么样。有一次我和姑父一起去听音乐会,散场和我姑父一块儿走,忽然后面有人拉我袖子,回头一看,是个不认识的人,满口天津话,我来往的人没有谁说天津话的,我吓坏了。姑父皱眉站在旁边,我就没说话。走了之后我姑父就说这样的人不可交啊,姑父说我带你听音乐会是你妈让我看着你。这一次我就知道张洛英什么样了。还有一次,我去永兴洋纸行买笔,我坐的我自己家的黄包车,天又热,六月份。忽然我的车夫就停下来了,我也没问,以为也许他要上厕所。结果张洛英挡在车前头让我下来,我真是害怕了,我见过他记得的。他说你快点走,快点离开天津,日本人要抓你,邵冠祥已经被抓走了。日本人说你那首诗也是骂日本人的,骂鬼子的。他说的是我登在杂志上的一首诗《可怜的秋香》。那是有感而发的,因我姨得病去世,她的孩子才一点点大,成了孤儿。我就跟他说那是写我表妹的,并不是抗日的,虽然我恨透了日本鬼子。他说不管怎么样,你想法子快点走吧。

我很害怕,又不敢告诉母亲,就写信给我哥,让哥哥给我母亲写信。我哥信里说,如果真让日本鬼子抓去,后果不堪设想,还是让她走吧。他的信是起了作用的,也许还是决定性的作用。正好中国银行要往大后方撤,这样家里就忙着收拾行李让我出发了,目的地是昆明,因为我保送的南开迁到了那里。

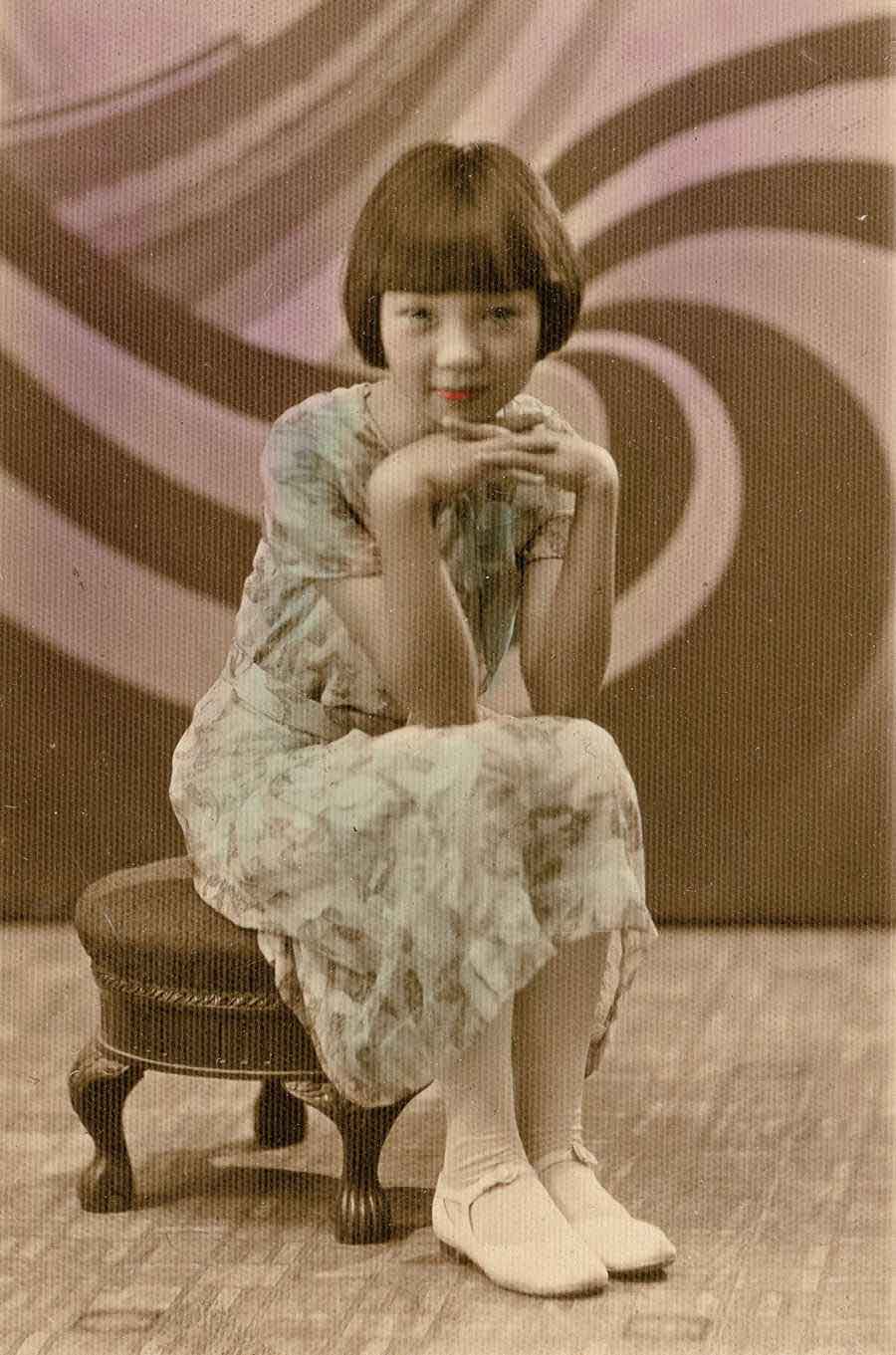

因为家里条件比较好,经常做衣服,不过之前大多是中式的,这是第一次穿洋装。那一阵照相馆里流行用几何图案做布景,有好多张照片都是这样。当时这样的照片被称作“美术照”。

离开天津以前,我有好多相片。上高中,特别是毕业以后,经常是和同学一起去照相馆,或是出去玩时照。那之前我哥还有四哥、五哥他们在家捣鼓照相机,会拉着我应景,更多的是母亲领着我去照相馆。母亲在家里闷,出门逛街、看电影看戏什么的,就很开心,领我去照相也是开心事。我姐不爱逛街,喊她去照相,更是拒绝,我是母亲怎么说就照办的,她也就特别喜欢领我出门。按照老的一套,母亲一个人出门就不对头(她也不习惯),所以我也是她出门的理由。在照相馆,我完全听摆布,pose什么的,一般是听照相师的,母亲的指令是关于头发怎么弄,衣服穿穿好一类的。去照相一般是在晚上,白天我在学校上课。在照相馆,她站在一边看我照,要不就是与我合照,通常自己是不单独照的。

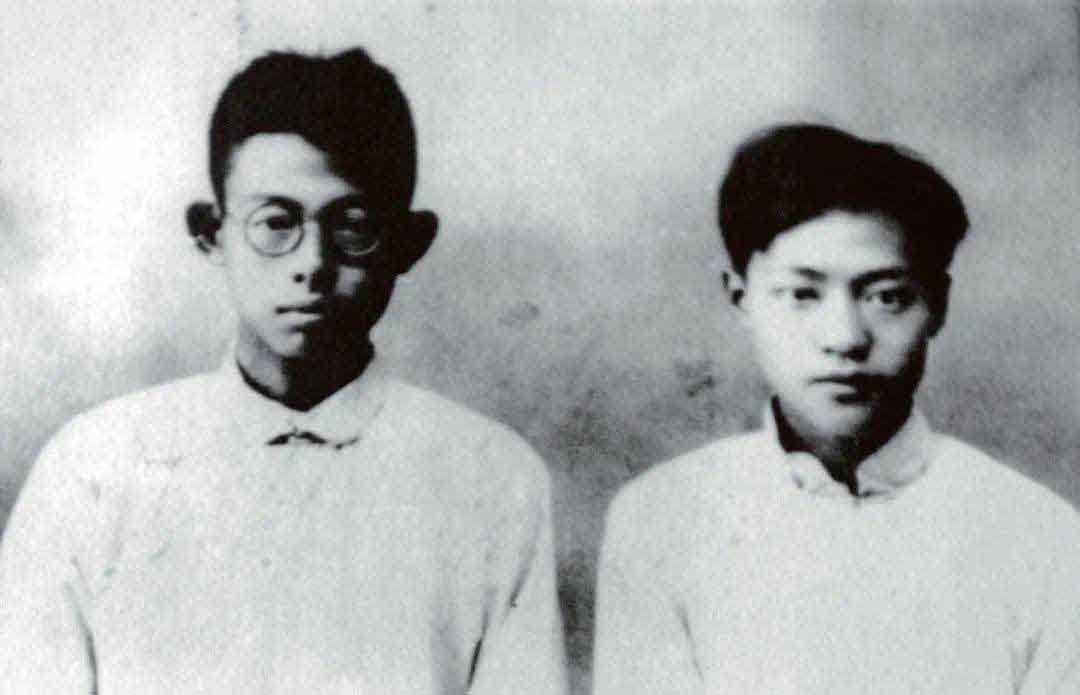

我还记得拍这几张照片时母亲一会儿让把刘海放下来一会儿让捋上去,比较一番,说还是捋上去好看。看了看又说,你还是没你哥好看。

母亲和我。应该是我上初中的时候,照相时她几乎都是很严肃的表情。

其实不光是在拍照时,在生活中她就是这样,很少看到她有笑容。在饭桌上她给娘布菜,头总是低着,都不抬眼看的。我姐去燕京读大学后她常领我出门,放松了许多,有时也有笑模样了,以至于我姐假期回来见了有点奇怪,问我怎么回事,我说,开心呗。

吴华英和我同班,比我大一岁,所以称她“华英姐”。八几年中西(解放后改为“长征中学”)百年校庆我回天津就住在她那儿。她家的大房子早不是她家的了,说要落实政策,但要把房产完整还给她家,哪那么容易?给了一套单元房。我住她家就和她睡一张床,联床夜话都不用“联”。说话说到好玩,她把这张照片拿给我看,我自己都没有了,她说,还是你收着吧。于是送她的照片几十年后又回到我手中。

初中时与同学桂慧君的合影。身上的旗袍是各自做的,并没约好做同款,后来发现紫红的呢料是一样的,样式是一样的,觉得太有趣了,就相约到照相馆合影留念。

桂慧君低我一级,中西同学还在世的,大概只剩我和她了。她是上高小时到中西的,我们很快成了好朋友。但她后来得了TB(肺结核),休学一年,到南京去了,大学念的是沪江大学社会学系,她是基督徒,立志要服务社会的。她是在沪江做义工时认识了郭慕孙。两人后来都到美国留学,一九五六年回的国。郭后来是中科院院士、化工冶金研究所的所长。

我们俩都过了百岁,过生日时还互通电话。前年电话里她还说,当年在中西真是好,就是我们玩得太多了。我说,我还没玩够哩。

二〇〇四年,桂慧君夫妇到南京,到二号新村我家来看我,她先生郭慕孙给我们留了个影。

一九七三年我回天津,和中西的几个同学去看望范先生,于是有了这张合影。前排从左至右:叶道纯、范先生、我;第二排:桂慧君、钱伯桐;后排:崔莲芳、陈秀珍。

照片背面有范先生的字——

题记:青年师友将四十年音问未疏,犹不断相策进步。在伟大领袖毛主席思想教导下,各在岗位上工作中遵循进步,是难能可贵的。

---七三年八月聚晤于津,共照此幅为念。绍韩志

一九三六年,十七岁,在“美丽照相馆”照的。那家照相馆在天津很有名,掌镜的就是照相馆的老板。这张他拍得挺用心,大概也比较得意,就放大了搁在橱窗里,还上了色。同学路过看见了,都开我的玩笑。有次母亲看电影路过看到,很不高兴,问我怎么回事,我说我一点不知道,并不是经过我同意的。她就找老板,说我们家不兴这个,意思是时髦的女子才大庭广众让人看哩。老板直跟她解释,说他这里舞女呀什么的,照片是从来不放橱窗里的,放的都是“名媛”,比如朱家的、孙家的……总之都是大户人家的小姐。母亲不理这一套。后来把那张拿下来了,不知怎的后来老板又把另一张放上去,就是毕业坐着周围都是花篮的那张。母亲听说了生气,让我为这事专门去找老板,不许放在橱窗里。

我从不知天津有《妇女新都会》这么张报纸,听都没听说过。登图片多的,我知道的是《北洋画报》,四姐的大幅照片和许多剧照就是登那上面的。报上这照片在照相馆橱窗里陈列过,估计是从那里流出去的。报纸出版日期是“中华民国二十九年十月九日”,换成公历,就是一九四〇年十月——已是我到昆明两年多以后了,天津也早沦陷了。我怀疑正是沦陷时期混乱,报纸才敢乱登照片,照相馆也才敢不经允许就让照片流出去。照相馆老板和我们家熟识的,也许他知道我和母亲都不在天津了,没人会过问,不然也不至于如此。幸亏当时不知这事,不然光生气却没办法。母亲当然也不知道,知道了一定大怒,即使和我没半点关系,她也会生我气的。

这张和放照相馆橱窗的那张是同一次照的。照相馆挑了那张去着色、放大,摆到橱窗里,大概是认定那张更像当时的淑女照。

在崔莲芳家过圣诞。崔莲芳的父亲是美国人,本名Percy Black-Ford Tripp,中文名叫“崔伯”——不是我们连着姓喊他崔伯伯,是他就叫这名,Tripp的音译。他是美国名校毕业的,老早就应聘到中国来教书。一来就喜欢上中国文化了,后来自己创办了一所学校,教中国人学英文,莲芳的母亲就在这所学校里教书,不过她是教国文的,其实她普通话说得也不怎么好,经常一口天津话。崔伯喜欢上她了,向她求婚。莲芳母亲家在天津也是名门,那时候嫁给洋人太少有了,开始她家里是不同意的,后来她母亲提了不少条件:要给父母养老,要生很多孩子,要有一所大房子,生的孩子要姓崔(这条很有意思,好像他真姓“崔”似的),要办中式的婚礼,还提出一个礼拜要包顿饺子……其实就是一切都要尽可能按中国的规矩来。崔伯都答应了,还真的都给办到了。我们身后的房子就是他买下的洋房,挺大挺漂亮的,前面还有花园。婚礼是在广东会馆办的,天津好几个名人(其中有张伯苓)给证的婚,崔伯长袍马褂,完全中式新郎官的打扮。夫妻俩生了八个孩子,二男六女,老大叫崔约翰,另一个儿子叫崔克聂,名字还有洋味,从莲芳起,兰芳、桂芳、莉芳、梅芳……整个中国式的。崔伯是真的喜欢中国,他是入了中国籍的,按“美籍华人”的说法,他该算“华籍美人”,在中国恐怕找不出几个来。他是不问政治,一心办教育的,对天津有贡献,所以是列为天津名人的。照片正中长胡子的老人是崔伯的岳父,莲芳的外公。崔伯拍的,所以画面里没有他。

我和莲芳同学的时候,她家里条件不错的,我还记得去她家玩,最感兴趣的是大客厅里的一架自动钢琴,打开琴盖垂下一条纸来,琴声响起,琴键自己在那儿动。但崔伯一九四七年去世了,情况就不好了,又是动荡年代。一九五〇年的时候政府搞“折实公债”,没钱就以实物充抵,崔家那时哪里有钱?就要没收房子了,莲芳母亲急得心脏病都犯了,那时我在天津生赵苏,就去找老同学李之楠,他是财经委员会的领导之一,我说收了房子,难道让他们住大街上去?后来是他想了办法,房子保住了。一九七二年我结束“靠边”之后到北京探亲,和桂慧君、刘嘉蓁、叶道纯约好了去天津看老同学,莲芳说,你们要是不嫌我这里破破烂烂的,就住我家。结果叶道纯在天津还有亲戚,住亲戚家了,我们另外三个就在莲芳家住了两天。她一点没夸张,那栋小楼真是破烂不堪了。没被占用,一直是他们自家人住着已经算万幸了。门前我们站着照相的台阶,“文革”时她就跪在那儿请罪,被剃的阴阳头。我还惦着那架钢琴,问她还能弹吗?她说早不成样了:造反派没见过自动钢琴,看琴键自己会动,认定里面有机关,发电报一类的用途,硬把琴拆了。

莲芳中西毕业后念的是燕京音乐系,因得了肺病休学,没毕业,但她琴弹得很好。据说读燕京时她和赵萝蕤的哥哥曾经是一对。

为了演《东方博士》,母亲为我做了这件蓝缎子旗袍。照说东方博士穿的袍子不可能是这样的,不过这旗袍做了就是当戏装的。

一九三〇年的毕业演出,排的戏是莎士比亚的《如愿》(后来一般译为《皆大欢喜》)。过去的翻译都是比较中国化的,《哈姆雷特》早年译成《王子复仇记》,五十年代孙道临配音的好莱坞电影还叫这名,再早的中译就滑稽了,居然还叫过《杀兄盗嫂》。照片中后排站着的都是应届毕业生,中间白衣的是演主角的金韵之(丹尼),前排右三是我。女校都是女生,男角也是女生扮的,女扮男装,除了穿男子衣服之外,最简单的办法就是戴上胡子。

这次演出在天津挺轰动的,当然主要是在租界里,毕竟是用英语演的。

离开天津以前在孙以藻家的花园,是她弟弟孙以葵拍的。孙以葵和杨宪益都是新学书院毕业的,同班同学,这时刚从美国念完书回来。他们家要比我家洋派得多,开放得多。那段时间学踢踏舞,我们几个人当中,跳得最好的是孙以藻,她还在我们家表演过。白俄教师让我们去影院表演,我母亲不让去,吴华英、颜生家里也都不许,孙以藻是去表演的。她妹妹孙以华更大胆,那时电台已经有request a song(点歌)节目,孙以华因为老是点歌,和主持人认识了。主持人是个犹太人,孙以华喜欢上了,后来和他同居,她父亲为此气得要命,和她断绝关系。我和孙以华也很熟的,最后一次见到她是在离开天津之前,她和犹太人已经有了两个小孩,走在街上,抱着一个,牵着一个。再后来就不知是什么结局了。孙家的人,我在八十年代还见过孙以葵,是有次去北京,和我姐一起去看过他,他在北京什么单位工作,房子很小,一家人挤在里面。

照片上见不出孙家洋房的气派,他家的两栋房子,不仅有花园,还都有游泳池、网球场。两栋房子一模一样,说起来也是故事:以藻的父亲在上海有了“外家”(相当于现在说的“二奶”),一直是瞒着的,有一次两人一起在小汽车上,碰巧让孙以藻的母亲撞见了,回来一逼问才知实情,一气之下病了,很快就去世。子女当然都抵制父亲的外家进门,结果是造了一栋与旧宅一样的洋房。两栋房子五十年代初都“折实公债”归公了,成为国宾馆,后来西哈努克蛮长一段时间就住里面。

钱伯桐长得好看,能歌善舞,凡有演出,她是天生的女主角。我们叫她“天鹅公主”,因为排演过一出黎锦明的歌舞剧,她在剧中扮演公主一角。里面有天鹅的群舞,我也是参加的。伯桐比我大一点,我们是闺密,那段时间她喜欢叫我“天鹅弟弟”。

晚年我到天津钱伯桐家里看她,她行动不大方便,要用拐杖了。那也是我和她见的最后一面。

一九二七年那一届的毕业照,前面坐着的是范教士。那时候女学生常见的服饰是上面喇叭袖短衬,下面是裙子。影视剧里五四新女性的打扮就是这样,三四十年代变了,城市里女性大多穿旗袍。

前排左一,叶道纯,左三是我,左六是钱伯桐,左七是陈秀珍,班上的学霸,作文第一(我是第三名);后排左三,颜生,左四是邵士珊,父亲是铁路系统的人物,她嫁到昆明去了,我在昆明怀孕时住过她家,左五是朱浣筠,左六,崔莲芳,最右边的是吴华英。

朱浣筠是当过北洋政府交通总长(也当过总理)的朱启钤的女儿。朱子女多,两个夫人生过五男十女,十个女儿按顺序叫下来,第五个女儿朱湄筠人称“朱五”(就是“赵四风流朱五狂”的“朱五”),浣筠我们同学间都喊她“朱十”。我和她在学校时关系挺好,毕业后就各奔东西,再没见过,只知道她随国民党去了台湾。四九年天津的小报上曾有消息,说飞机失事,她摔死了,人烧焦了,形状是两手捂着脸的样子,手上的大钻戒却没有了。还登了照片,很恐怖。近年又在写“民国名媛”的文章里看到朱五替周总理带信给张学良的事,里面提到浣筠,说朱五人在香港,托人把周总理的信带给在台湾的浣筠,由浣筠找机会交到了软禁中的张学良手里,可见当年小报上是捕风捉影的假消息。

毕业是大事,中西毕业时到照相馆拍了好几张。当时的照片都是黑白的,没有彩色胶卷,凡彩色的都是手工着色的。修版、着色是专门的技术活,我喜欢画画,对着色上彩也有兴趣,这些照片就是我自己着的色。黑白弄成了彩色的,挺得意。

我们穿的旗袍是绿色的,有极细密的小格子,照片上看不出来。天津洋派,我们原来大多是买日本的洋布,花色多,质量好,这时大家爱国情绪高涨,抵制日货,要国货,买的是上海产的。原来的样式也不是这样,当时时兴一种低胸露背的样式,我们想要那样的,结果回去一说,家长都反对,我母亲说,露个背,像什么样子?不许!钱伯桐母亲也不同意。崔莲芳觉得无所谓,朱浣筠家里很开放,女儿都放出去交际的。但大多数家长还是不赞同。最后照片上的旗袍成了我们班的礼服。那段时间常穿,毕业典礼、毕业晚宴,凡带点仪式味道的,都穿它。照相还是挺贵的,也不是人人出钱,愿出钱的把钱出了,而后想要的人就登记。

毕业那天照的非毕业照,其实在同一家照相馆照的,手里没拿着文凭,前面没有花篮而已。印象特别深的是,相片取回来,我姐一看就大叫,丑死了!真恶心!一边说一边用手挡住照片上我的胸部的位置。那时人已经发育了,我母亲不许用胸罩,担心影响发育(天津比较洋派,穿胸罩的女子不少的)。我那件绿旗袍有衬裙的,多数人家还是比较保守,女孩已到成年了也习惯含着胸,不少还穿紧身的背心,让胸平一点。一直到解放后还那样,大王姨在我们家就是这套老规矩。

和好友吴华英在她家门前。她父亲、伯父都是军界的人物,房子好大,推门进去好大的厅,放着台球桌,是男人待的地方,女眷是另外的客厅。这时候我们已经从中西毕业了,一起去学踢踏舞,照片中这一身衣服就是为学踢踏舞做的。平时都穿旗袍、裙子,很少穿长裤,同学中只见到过朱浣筠穿肥裤子的照片,那是在海边,属于沙滩装吧。吴华英后来念燕京大学外文系,四十年代我们在重庆相逢,还在街头碰见黄宗江,两人在燕京是同学,黄宗江那时在重庆演话剧已经小有名气了,见了华英大呼小叫的,过后我还跟她说,这人怎么流里流气的?没想到后来我和黄宗江会成为好朋友。

我和梁爱敌在昭明里。梁爱敌是梁启超家的,她姐姐也是念的中西,叫“梁敬敌”。名字里有个“敌”字,特有意思,提起来别人总以为是“迪”或者“笛”什么的,再想不到是“敌人”的“敌”。她家是信基督教的,《马太福音》里说,“要爱你的敌人”嘛。

一九三七年冬天在燕京大学校园。杨敏如这时在燕京中文系读研究生。照片里的这栋建筑叫“姊妹楼”,是女生会客的地方,远处可以看到未名湖的宝塔。我身上的这件大衣一共也没穿过几次,太隆重,解放后更穿不出去了,只好改改当里子用。

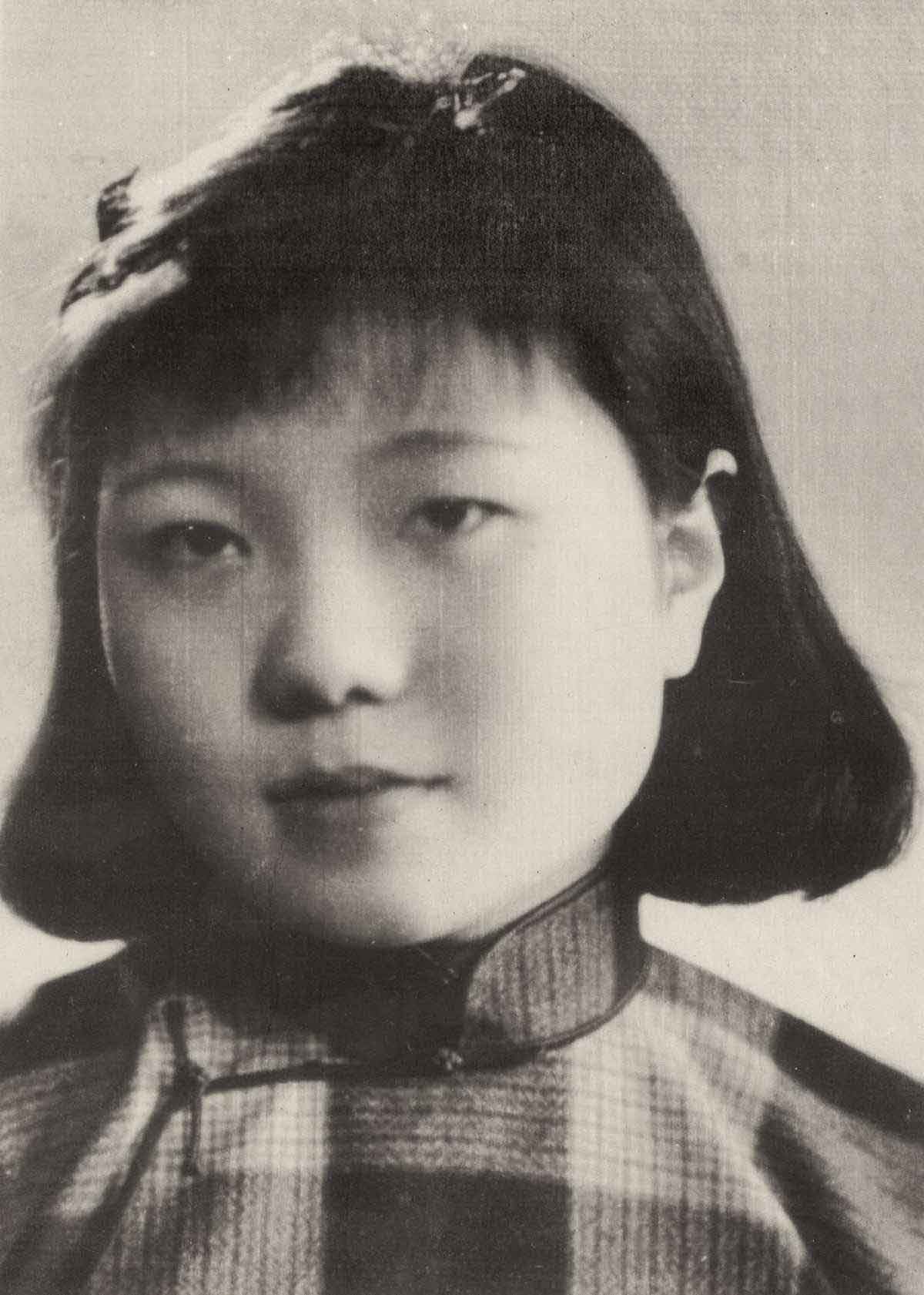

记不得是初中还是高中了,在“鼎章照相馆”照了这么一张。“鼎章”是天津最好的照相馆,当时很时髦。他家的照相师喜欢玩些新花样,这种侧面有影子的正新潮吧,就鼓动我拍成这样。全身的一张应该是毕业以后照的,拍侧面也是为了可以清楚显示耳坠。

大李先生这张照片不知谁给照的,特别好。好多他教过的学生对他溜冰都有很深印象,就像相片上这样,潇洒极了。我们只能做到不跌跤,顶多会inside curve,他会outside curve,在冰面上滑得很自如。

赴昆明前在天津某地。黑白照片上看不出,我穿的旗袍是白底黄色条纹的,比较鲜亮。走在路上,有人会盯着多看两眼。有次和大李先生散步,他就咕哝了一句。后来偶然经过一家染坊,就问能不能染成深色的,店员说,没问题。我就自作主张给染了。母亲发现后老大不高兴。布料是在一家洋行(外国人开的商店都称“洋行”)买的,挺贵。她说,要染它,当初何必买呢?

中西毕业后在英国租界的花园。应该是某次和大李先生、安继伦还有谁一起去的。各个租界里都有花园,类似于现在的市民广场、市民公园,都是不收费的。英租界花园、法租界花园、俄租界花园我们都去,唯独日租界的我们是不去的,觉得不安全,还因为讨厌日本人。

英租界花园里有一战纪念碑。那门炮摆那儿是纪念第一次世界大战的,英国是战胜国嘛。

中西同学中有七人一九三八年早春在北平,相约一起玩。那么多人异地相聚,特别开心。从左到右依次为叶道纯、张志清、我、钱伯桐、桂慧君、吴华英、崔莲芳。

九十年代与中西的同学在天津相聚。左一为吴华英,左四至左七依次为桂慧君、陈秀珍、钱伯桐、我。记不清这是在谁家,没去外面下馆子,“文革”以后,像我那辈人有很长一段时间已经习惯在家里请客了。

十八岁时的相片,应该是离开天津之前在照相馆里最后一次照相了。当时照片还比较稀罕,有照相机的人不多,多半都是在照相馆照,朋友亲戚之间送照片留念很普遍,还会题上字。这张是我送给大李先生的,上面倒什么也没写。好多年过去,我自己手里都没有了。大李先生去世后,李家人整理他的遗物,在他的相册里发现了这张,似乎是我,但又不敢肯定,有次我去上海看巴金夫妇,陈蕴珍拿来让我确认,而后就取下来给了我。要不然早没了。