| 北宋觉醒 | 收藏 |

第二节 仲淹的同僚们

北宋觉醒 作者:蔡晓琳

宋代宰相的正式称呼为中书平章事。这个称呼来源于唐代的职官制度。当时,政府最高管理层分为中书,门下,尚书三省。中书负责制定政策,门下省履行对该政策的审议,如果他们对此政策有异议是有权封驳退回中书省而不予下发执行的。而执行单位是领导各部的尚书省。比如,唐代宰相祎之曾反对武则天的命令,他提出的理由就是:“不经凤阁(中书省)鸾台(门下省),何名为敕(诏令)?”

宋代副宰相即为参知政事。军政的首长为枢密院使,副职即为枢密副使或知枢密院事。负责财政的主官称三司使。三司是盐铁﹑户部﹑度支。这个部门在神宗时期归为户部,虽然后来到了明清,户部只是中央最高层级下的一个部,但在宋代,三司却是独立于宰相和枢密院的同级机构。

在唐代,中枢体系中,民政和军政是合并管辖的。但在宋代,这部分演变成上述三个独立的部门。主管军政的枢密院,从唐末开始的这个官职是皇帝的私人侍从,参谋之类。到了五代,由于是武夫当道,皇帝对文臣的不信任,枢密使便逐渐从皇帝内府转为真正的执政大臣。到了宋代,自然惯性般地承接了这样的职位设定,只是到了五代末和宋初时,由于文臣稍显抬头,所以枢密使才渐渐由武人担任转为文人担任。同时,宰相的权威性也逐渐提升,于是枢密使统揽大权的情况才得以改变。

宋代皇帝没有把执政大臣的结构回复到唐代的制度,除了是对五代的政制继承外,。其另一个主要的原因则是因为皇帝对于大臣们强烈的防范心理,为避免某位大臣大权独揽造成皇权旁落,因此,需要分权治之,才可保证皇帝的集权。

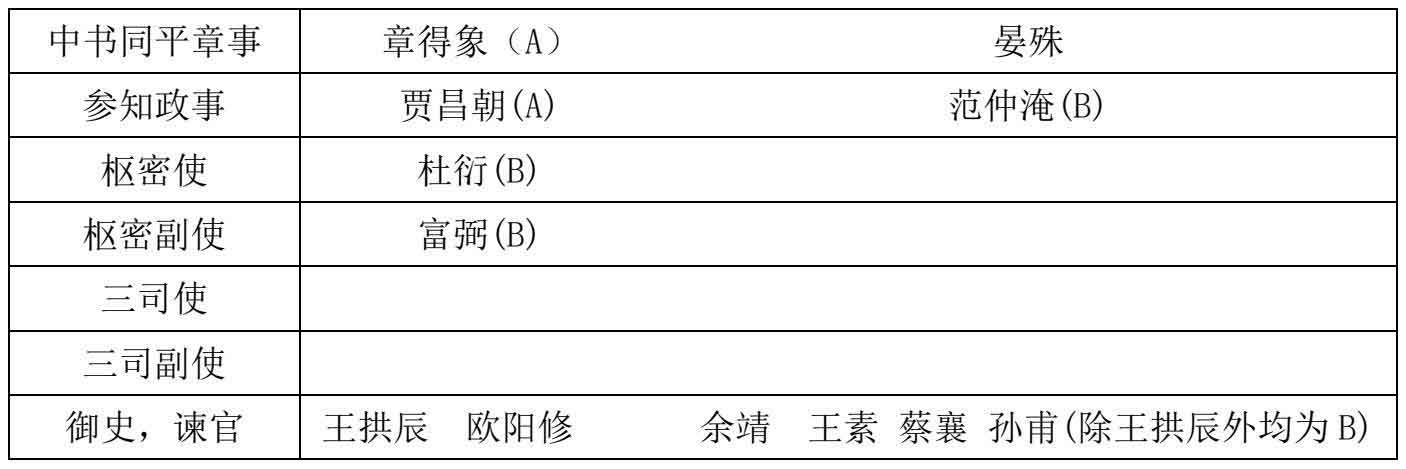

我们可通过下表来先了解下庆历新政时,即公元 1043 年时宋廷的执政结构:

*A代表新政的反对者,B代表新政的支持者。晏殊为富弼的岳父,但其态度模拟两可,故不作分类。

从以上表格就可看出,新政时,改革派的数量是多于反对派的,且当新政提出后,除了重建府兵外,刚开始时朝野并无反对意见。但为什么一年后新政却草草收场?

当我们在看着这些朝廷重臣的名字时,不要忽略了,庙堂之上,那个坐在最高处的皇帝——时年 33 岁的宋仁宗。

宋仁宗(1010-1063 年)

作为宋代立朝后的第四位皇帝,在仁宗成长的时间里,虽有外患的压力,虽然也有些许小规模的国内叛乱,但是都不至于发生对王朝有着直接威胁的危机。因此,对于仁宗而言,这表面上的太平盛世,处于一个静默流动的状态,但是一切如苏轼说的“天下之忧患,最不可为者,即表面上为治平无事,而其实存有不测之忧”。

此时距赵匡胤陈桥兵变已经有 83 年,而距与辽国签订和平协议的澶渊之盟也有近四十年了。西夏战事刚落,东京歌舞升平,这又是一个恋爱的季节,又是一个开满鲜花的时代。

在他之前,开国的宋太祖,宋太宗还算雄武之君。但仁宗则如同他的父亲真宗一样,长于宫中,未经艰难。仁宗只是在一个已有稳定的框架中,又幸好在一个相对稳定的外部环境中成长起来的执政者。他按部就班,毫无逾矩。王安石评价他是“恭俭仁恕”,他就像是一个中学的模范生一样,宽仁心善待人,谨守成宪行事。对于大臣们劝诫或批评,他常常会显示出愿意倾听的样子,但至于能不能付诸行动,那又是另一回事了。虽然他偶尔会因这些刺耳的谏言而意气用事般地惩罚大臣,如废郭皇后时他贬逐孔范二人一样,或是如景祐年间,他二十余岁时,可能是由于少年的他纵情声色,谏官滕宗谅提醒他近来他上朝时羸形倦色时,仁宗便把他贬到信州。但是,这样的偶尔的怨怒的结果也只是止于贬官而已。相较于明代对待直言的臣僚,轻则杖打,重则杀戮来讲,几近天壤之别。也就因为这样的性格,他对于圆融处事但无所建树的吕夷简特别信任。

大臣们曾反对他不要擢升他宠爱的张贵妃的伯父张尧佐为宣徽南院使,他置若罔闻,直到谏官包拯在大殿上激烈抨击此事,连唾沫也溅到仁宗脸上了,仁宗才如犯错的孩子一样感受到巨大压力而放弃这项任命。庆历前后,如果不是西夏和北方的辽国的双重压力,如果不是当朝京官们每月上奏的大量未粉饰太平而是疾呼危局的奏章,仁宗,可能还会庆幸于西北战事结束,又可以做太平天子了。

当形势危急必须要做出调整时,仁宗会尝试去改变。但是,他性格中的优柔寡断,主见不明往往造成事难善终。庆历之后,仁宗还可在位约 20 年,从他年少即位到 1063 年他去世,他活了 53 岁,在位 41 年。庙号为仁宗的赵祯在性格上,对得起“仁”这个谥号。但是作为一个执政者,他偶尔的改革冲动并不能掩饰他在更长的时间内的执政上的庸碌无为。在这样一个相对和平稳定的局势下,加之庆历诸子,如范仲淹,欧阳修,韩琦等人都是一时之选的社稷之臣,可供坚实辅弼的机会中,他没能把握时机,韬光养晦,革弊强国,反而是应付般的补苴罅漏,有时甚至是在掩耳盗铃,对问题视而不见。他毫无强烈更张的企图心与执着。他只有菩萨心肠,却无雷霆手段。这样的性格于一个大家庭中会是一个好的家长,但于国家大政的指引中,却往往是灾难性的。

他留给他的儿子英宗的遗产,除了几位饶有风骨却已是暮气沉沉的大臣外,就是经济发达,还算稳定的社会局面。但这个朝廷自从真宗开始的痼疾,却丝毫未有改变。而这样的问题,在真宗身后不到十年,便激起王安石的熙宁变法。庆历年间变法的失败,实际是仁宗的失败。如果仁宗有后来神宗的果毅和坚决,或许庆历新政可以一扭宋代的沉疴痼疾。而在此新气象基础上或许能生成更为强大的士大夫政治,并改变中国的专权帝制。

章得象(978-1048 年)

如果没有庆历新政,章得象会或许如同中国古代许多曾秉烛苦读,最后身居高位读书人一样,在史书中,留有几页供传记者书写其平淡无奇的事迹。书中会讲述这位生于宋代立国之初,来自于福建浦城山间的读书人,是如何少年聪慧,24 岁即中进士高科(该科进士只录取 38 人),此后为官如何清廉爱民,泽被地方,终于 60 岁致位宰辅。这样的赞美之词平淡无奇,就如同在祠堂祖厅里见到的祖先牌位或遗相,我们知道是他们,但他们的真实又是如何呢?

庆历三年 3 月,辅弼仁宗多年的宰相吕夷简因病退休,同为宰相并兼枢密使的章得象加授昭文馆大学士。宋代的宰相有很多“职”级别,授昭文馆为最高的一级。可见仁宗对章氏之器重。在过去章献刘太后垂帘听政时期,谁邪谁正,年少的仁宗都默默记着。当时身居翰林院的章得象,为人清忠,无所附依太后,对自己的宗党亲戚,一切抑而不进,未尝有所干请。因此仁宗才相信章氏的品格,予以重用。

可章得象常是唯唯诺诺,正符合宋仁宗不爱听大臣叨絮的性格。像欧阳修这种天天箴规朝政的人定非仁宗所好。年少不代表一定立新,身老不一定便是守旧。一个中年大叔可以油腻不堪,亦可穿着印有史迪奇的连帽卫衣同孩儿玩闹。耄耋之年的章得象在庆历新政期间,终日默然,如不能言语之人。有人问他新政的事有何意见,他回答道:“我常见小儿玩跳踯游戏,却无法诃止。只能等他们自己抵触墙壁,自然他们就会退后了。而当他们锐于跳踯时,总是难以遏止的”。

备位台鼎,无所建树,时时体现其老臣之态倚老卖老般地仰视后辈的作为。他本应用虚怀若谷的允错心态去循循善诱这些想有作为的后辈,可他反而是对此冷讥热嘲,袖手旁观。这样的作为,岂是仁宗所冀望之君子行径?

晏殊(991-1055 年)

“无可奈何花落去,似曾相识燕归来”,这样的词句,或许在千年后某个夜里依然在抚慰着几多孤独怀春少年心。可是,这少年悲怆于失落的爱恋诗句,或于晏殊而言,只是某个黄昏偶尔的激情释放下的才气,而非真实的境遇感受。

诗有两种,一种是感性而发,一种是为写诗而故意感觉之。晏殊自幼负神童美称,14 岁应试,便有进士的出身。30 余岁即进入执政大臣序列,成为枢密副使,他少年得志,精于世故,一生虽然偶有贬谪,但终归是富贵显达。

以他的人生经历而言,我们无法遥想一个舒适地在高楼燕饮的达官,无奈地空唱:“垂杨只解惹春风,何曾系得留人住?”“春风任花落,流水放杯行”,这是否可以在千年后仍震撼你心?不,不会的。把晏殊的 “昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”引用为人生的第一境界的王静安曾强调尼采的话:“一切我钟爱的文学都是以血写成”。因此,即使晏殊留下许多名句,其文字中的气象,也难如当日宫城之外,比他年纪稍长的柳永写下的“拟把疏狂图一醉,对酒当歌,强乐还无味”。良句偶得,但迸发于真情血泪者,气象方能直透人心,其风情方有杳杳若望若失之感,再如柳永句:“兰舟催发 。执手相看泪眼,竟无语凝噎 。念去去 ,千里烟波,暮霭沉沉楚天阔”。

这如同当年十几岁的还未谈过恋爱的虚亭聊客于写的少年幻想:

“春色柳岸新月爽,悄约邻家少年郎,依稀影近持罗扇,半掩羞容探花香”

但是当年齿渐长,方能写出:

“穷年宝剑犹惊寒,锦书难寄阻重山。雨摧独枝花易落,云沁夕照风还香”

时年 53 岁的晏殊,少年得志,在朝多年,已经精于世故,更为平静圆融。如果说范仲淹此时刚显金刚怒目,晏殊大体已是入定老僧了。或许也就因为这样的性格,今天看遍庆历新政的期间的记载,极少看到晏殊对庆历新政的臧否评论。可他却是在庆历三年的 3 月任中书门下平章事,直到庆历四年 9 月被罢,经历了整段庆历新政的过程。

或许是他沉谨不逾矩的性格使然,因此难见虽然晏殊于公开场合谈论新政,但新政的多位重臣都与晏殊有密切的关系。

新政的另一个主导人物富弼(1004—1083 年)是晏殊的女婿。过往虽然范仲淹和晏殊有过冲突,但仲淹对于这位小他两岁,但是却对他提携有加的晏殊,终生都持师生礼,可见两人的肝胆相照。

新政发动前,晏殊决意多置谏官以便让仁宗可以听到更多的意见,便推荐了欧阳修和蔡襄,孙沔,余靖等同列谏官。可是后来,晏殊的圆融性格再次阻遏着他的精进,当他看到欧阳修言辞激烈地,长篇累牍地针砭时弊,要求朝廷锐意革新,便非常不乐于看到欧阳修如此般地直白陈事,亦曾当面指责他。类似的指责倒非首次,欧阳修在 23 岁时(1030 年),高中礼部省试第一,可殿试后,欧阳修却未能高中状元。落寞之余,同为江西人的主考官晏殊才对欧阳修承认说,由于他的策论过于锋芒毕露,因此才未能夺魁。

如果晏殊没有支持新政,那么,范仲淹等人的部分建言是不可能在天章阁召对后付诸实施的。可也正是晏殊这样的消极畏事,只愿藏于幕后支持改革,所以当章得象对新政冷眼相待时,作为与庸碌的章得象并相的晏殊,便为明哲保身而保持沉默。

欧阳修在一年之后的庆历四年四月,为挽救庆历新政而为范仲淹等人辩护写下《朋党论》,却遭仁宗调离知制诰职而赴河北任职时,蔡襄等人恳求仁宗挽留欧阳修于朝中的关键时刻,晏殊没有出面支持。而他没有支持的原因,就是虽然欧阳修为他所举荐,如果他袒护他,那么自己便也会陷入朋党的攻讦中,官位难保,且他又很不乐见欧阳修烦论时事。在这样矛盾的心态中,造成晏殊这样一个爱护人才,奖掖后进之人,于庆历新政中一边是范仲淹等人的支持者,提携者。可在现实中,又没有给予太多的支持,或许他所希望的只是他所看重的这些人才应该与他一样,循规蹈矩,做些不痛不痒之事即可。或许也就是因此,庆历四年九月,当新政大幕落下时,心怀不满的谏官余靖和蔡襄终于与晏殊反目,再次提出晏殊当年支持刘皇后的旧事,戳中了仁宗的痛点,最终将晏殊被罢相至颍州。

“满目山河空念远,落花风雨更伤春,不如怜取眼前人”。自幼天赋异禀,早登执政大臣位却建树不多的晏殊,或许此时才能感悟些许,可也只能于诗酒中咨嗟那些被辜负的年华了。

杜衍(978-1057 年)

与章得象同岁的杜衍,此时 65 岁。小杜衍 21 岁的范仲淹对于杜衍一直都是以父执事之。两年前,杜衍曾为仲淹仗义执言过,当时范仲淹在西北接到了西夏言语不逊的使者信函后愤而焚之,引起时任参知政事的宋庠责难而要求仁宗严惩时,杜衍义正词严地反击宋庠,让人在边疆的仲淹摆脱了一次政治诬陷。

早 前在地方上为官的杜衍就因为官正直,治绩卓著而名闻朝中。此后于执政大臣任内,他荐引贤士,裁抑侥幸,对于不当之事,凛然而争之。

杜衍在庆历新政初期担任枢密使,虽然属军政长官,但是此时作为执政大臣的枢密使已经可以对国家内政建言,而不似宋初时两府事务互不干涉了。在庆历新政后期,即 1044年 9 月,杜衍被擢升为宰相且仍兼任枢密使,虽然他授为与晏殊一样的集贤殿大学士职,但仍低于章得象的昭文馆大学士级。

可早在六月间仁宗对新政的激情已散,加之朋党论浸润朝廷,范仲淹和富弼已经请辞离京了。在新政面临阻碍之时,作为新政的最重要的推动人的杜衍仍能得到擢升,可见其在仁宗心中的地位。举一例便知,抑制侥幸是新政的重要举措,但是,新政开始后心软的仁宗依然还是难以推却请托关说。这些“内降”到了掌管该事务的杜衍手中时,均封还仁宗。仁宗于是得意地欧阳修说:“外人知道这些事吗?现在凡是有人请托,我都推脱说杜衍不会同意的。事实上,没有送到杜衍手上的还很多呢?”

虽然在台面上,新政是由范仲淹主导发动的,但是,在章得像和晏殊两人明哲保身的情况下,如果没有担任宰相兼枢密使的杜衍的鼎力支持,新政的具体执行是不可能落实的。

庆历新政后期,当范富二人被迫离京之后,诋毁的流言甚嚣尘上。杜衍虽据理反驳,但在仁宗对新政已无热情的情况下,总难独撑危局。新任参知政事陈执中借故攻击杜衍是范仲淹等人的朋党,仁宗终于罢免了这位曾被他引以为社稷之臣的杜衍,出知兖州。而且,免职的制书还写得颇为苛刻,说他“自居鼎辅,颇彰朋比之风,难处咨谋之地。顾众议之无法遏制,岂是因其有旧劳之敢对其徇私!”仁宗的弱志薄行于此昭然若揭。

庆历四年正月的这份制书的颁布后,不知杜衍走出乾元门时,是会回望宫城还是会远眺东京高远的晴空慨叹。他不会想到,在仅仅 80 多年后,他的故乡越州会被南逃的赵宋朝廷改名为绍兴,而这个年号的意思是继承过去的繁荣兴旺之意。但南宋士大夫们没有看透,他们遥望的这个仁宗的太平盛世中的因循无为,实际才是他们这一代人颠沛流离的开始。

旧业已随征战尽,更堪江上鼓鼙声。

韩琦(1008-1075 年)和富弼(1004-1083 年)

20 岁的韩琦便由进士高科入士,24 岁入馆阁,28 岁任谏官。在谏官任内,他如欧阳修等人一样,刚正不阿,仗义执言,特别是在 1038 年灾异频发,流民四散的情况下,他上疏痛批当朝庸碌无能的四位执政大臣正在恣意毁坏赵宋八十年基业,使得中书王随等四人同日被罢,一时名震京师。

1044 年五月,韩琦与范仲淹一同被任命为陕西经略安抚、招讨副使,充当劳而无功的西北主帅,陕西四路经略安抚使夏竦的副手。韩琦主持中路的泾原路,范仲淹主持右翼的鄜延路。虽然在主政前期,因年少气盛而同尹洙一道坚持主动出击的战略,而与老成的范仲淹积极防御的思路背道而驰,最终造成 1041 年春天的好水川大败。但此后,韩琦痛定思痛,与范仲淹等勠力同心,成功固疆守土,最后逼迫陷入经济困窘中的西夏走上了谈判桌。

以文名而称道于洛阳的才子富弼,虽然已成了宰相晏殊的东床快婿,但他仍听从范仲淹的建议,以考得茂才异等科而入士流。此后他与年纪相仿的韩琦一样,为谏官,入馆阁,只是富弼崭露头角是在应付辽国的外交事务上。当西夏战事正酣,辽国想趁机从宋朝勒索更多利益时,富弼多次出使,如战国时的谋士一般,巧言善辩,不卑不亢,勉强地一己之力维持了脆弱的宋辽和平。

于是他俩原本平行的人生路线在庆历年间重合了。

虽然庆历新政失败后,韩,富二人相继被迫请辞为地方官,但是,在仁宗朝晚期,他们重新回到执政大臣的职位共事,并历经仁宗,英宗,神宗三朝,为朝廷的股肱重臣。他们于道德和施政的层面均有建树,朝野均感慕其名。

熙宁元年,公元 1068 年,21 岁正锐意革新的宋神宗向富弼请教边事,富弼回答道:“陛下即位不久,应广布恩德施行恩惠,希望二十年内不提用兵之事”。神宗沉默不语。虽然年少但材雄气英的神宗正希望倚重这位元老重臣奋发有为,收复失地,重振朝纲,但富弼的话让他意外地失望了。富弼的回答可能有他对战事对财政和内政影响的担忧,但从另一层面看,此时 64 岁的富弼再无当年已经无鲜衣怒马、挥斥方遒的豪情了。

而仅仅在三年前,韩琦回到故乡安阳修建新居,题为“昼锦堂”。饱读诗书的韩执政不可能不懂,曾被嘲笑是沐猴而冠的西楚霸王曾感叹过“富贵不归故乡,如同是锦衣夜行,谁能看到呢? ”,那么,为什么此时 57 岁的他为什么还愿意取“昼锦”这样喻含身着锦衣白昼而行,张扬乡里的堂名呢?可他为什么要踵而行之项羽的小心愿呢?

或许就如同韩琦在庆历后十余年重回中枢后的作为一样,安静无为才是为政要事。所以,当韩琦在庆历后不久在扬州见到刚入士,才气早有锋芒毕露之相的王安石时,并无心心相惜之感,或许庆历新政的失败早把他和富弼的棱角都磨灭了,而宋代的弊端还需待下一代的士人,以更艰苦卓绝的恒心来拯救之。

贾昌朝(997-1065 年)

时年 46 岁的贾昌朝胸有万卷书,著作等身,不然他也不会 20 余岁开始就任职国子监说书,并得到当时大儒孙奭的举荐。也因为这样的学名,他仕途稳稳当当,终于在庆历三年三月从台官之首的御史中丞升任参知政事,直到庆历新政之后的庆历五年正月,当范仲淹等人早已离开朝廷时,他仍官位亨通,改任中书门下同平章事兼枢密使,接替被贬谪的杜衍。

但是这样饱读诗书之士可以有所大作为,但也可以只是把这些华丽言语当作进身富贵的工具。当日仁宗皇帝最宠爱的张贵妃的乳母贾氏,人称贾婆婆。贾昌朝寻机专营,私下结交贾婆婆,以此托贾婆婆向仁宗推荐自己,为当时士人所不齿。十多年后,在 1058 年六月,仁宗欲让贾昌朝再次出任宰相前,遭到谏官陈旭的弹劾,理由是,他私自交结宦官。而在宋代家法中,宦寺干政是一个大忌,因为这是前朝李唐覆辙之鉴。

在进入执政大臣前,贾昌朝也曾提起一些军事建议,政务的弊端等等的话,但是,等到他与范仲淹等人同朝执事后,这些振聋发聩的高谈阔论就再也不见了。他或许还是忙于手不释卷,一旦仁宗问及云里雾里的周易卦相,他倒是可以马上精确地解释说“独圣人外以刚健决事,内以谦恭应物”等等。也不知道仁宗听到“刚健决事”这四字是否有所感触,应该是不会吧,对于仁宗这位太平天子来讲,大臣们只要雍容自得便可。而像余靖一般为与他争论而口沫横飞的汗臭谏官,还是敬而远之好些。

谏官们

景祐三年(1036 年),范仲淹因指叱吕夷简为政不端,而被贬饶州。当时年仅 24 岁,任馆职的蔡襄(1012-1067 年)作《四贤一不肖》诗,把范仲淹、余靖(1000-1064 年)、尹洙(1001 ~1047 年),欧阳修((1007-1072 年)称为贤人,其中有一句说:“君子道合久以成,小人利合久以倾”。而在仅仅七年后,除了尹洙在西北任职外,他再次和他诗中的这些人一起,加上在范仲淹被贬谪时危难不弃的王质的堂弟王素(为故相王旦之子,1007—1073 年)开启一番他们认为”君子”的事业。

庆历年间,谏官们气虹万丈,针砭时弊。也就是因为他们大量的奏折,我们今日才能看到庆历时代经济,政治,民生的真实情况。才三四十岁的他们,不似晏殊的无为,他们相信“矢身受责甘如荠”,而期待“沃然华实相葳蕤”。他们相信,这些直指弊端的文字,不仅仅在于兴国利民,而至于他们这代的读书人而言,是要“凛凛英风激懦夫”。于是他们的功绩如同欧阳修为早逝的尹洙所题写的墓志铭中所述的:石可朽,铭不灭。

可是,也就是这样凛然不羁的少年心气,使得他们太过于理想化的对待政治的现实,而忘记政治是一门妥协的艺术。就如同一家企业,中文叫“公司”,英文叫“company”,日本叫“会社”一般,都是群策群力而为,方得始终。他们没能尝试去争取他们可能争取争取的对象,比如冷眼相待的宰相章得象,还有故相夏竦等反对派。所以事之成败,往往成于他们,也败于此。

庆历期间所面临的困局在大臣们中是百喙如一的,如同王安石于负天下人望而下发动熙宁变法时。可在变法过程中,王安石遇见稍有反对者便痛斥对方为流俗,必罢免之而后快。比如他的引荐者,时任宰相曾公亮,当曾氏没有再支持青苗法时,王安石对他数加毁誉,最后逼迫这位朴实的晋江人曾公亮无奈辞职。而当 65 岁的欧阳修在熙宁 4 年六月退休时,王安石更是攻击他是“至一州则坏一州,留在朝廷则附流俗,坏朝廷,那留他又有何用呢?”更遑论曾与他交游甚密的司马光了。

当那些本可能在最低限度上对改革不加干预的重臣被推向变法的对立面时,他们必定寻瑕伺隙,使改革的成功便难上加难。

那时蔡襄 32 岁,欧阳修 36 岁。千年过后,古月照今尘。当孩童在晴空下吟唱着“群芳过后西湖好,狼藉残红,飞絮濛濛,垂柳栏杆尽日风” 时,蔡襄在 40 余岁主政泉州时修筑的洛阳桥下的水面已是波澜不惊。而他的画像,常在泉州某些蔡姓支派的祭祖大礼中高悬于祖厅,因他的功绩使得后世同姓者骄傲地把他列为始祖之一。蔡襄的《蒙惠帖》依然静静地躺在故宫博物院内,笔墨恭瑾中藏着恣意,仿佛一个灵秀的孩子意图冲出父母牵绊的淘气,亦如他的故乡,福建沿海一带古厝的飞檐一般,那尾部的燕尾脊高高翘起,如纸鸢翔天,却于脊尾形成一道卷回的弧线,似乎有种向天空翱翔的冲动,但最终,还是回到了这大厝的脉络里。