| 创造自然 | 收藏 |

前言

创造自然 作者:安德烈娅·武尔夫

他们手脚并用,在一条高而窄、有些地方仅两英寸(1 英寸=2.54 厘米)宽的山脊上爬行。那条勉强可以算是条路的小径,层积着沙土和零散的石子,一碰就会抖落。左侧是陡峭岩壁,表面结着一层冰,在穿透云层的阳光照耀下闪着光。右侧的景象并没有令人更轻松——悬崖直上直下,深达 1000 英尺(1 英尺=30.48 厘米);黝黯的岩壁上刺出匕首般尖利的石头。

亚历山大·冯·洪堡和他的三个同伴排成一队,缓慢跋涉前行。没有像样的装备,也没有合适的衣履,这次攀爬充满危险。寒风冻僵他们的手脚,融雪浸透单薄的鞋子,冰晶粘在头发与胡须上。尖利的岩石穿透了鞋底,他们走着走着,血便开始从脚底渗出来。

那是 1802 年 6 月 23 日,他们正在攀登钦博拉索山——安第斯山脉中一座美丽的穹顶形死火山,高近 21 000 英尺,位于今天厄瓜多尔的首都基多市以南 100 多英里(1 英里=1.6 千米)处。钦博拉索山是当时公认的世界最高山峰。也难怪,洪堡一行的搬运工因为恐惧,在到达雪线时抛弃了他们。火山之巅被浓雾笼罩着,而洪堡坚持决定继续前行。

亚历山大·冯·洪堡已经在拉丁美洲旅行了 3 年,深入了少有欧洲人涉足的腹地。当时的洪堡 32 岁,热心科学观测,随身携带了很多欧洲当时最先进的仪器设备。为了爬上钦博拉索山,他把大部分行李都留在山下,只带了气压计、温度计、六分仪(用以观察天体高度和目标的水平角与垂直角的反射镜类型的手持测角仪器,由分度弧、指标臂、动镜、定镜、望远镜和测微轮组成,弧长约为圆周的 1/6,因此得名)、一个人工水平线,以及“测蓝计”(cyanometer,一种用来测量天空蓝色程度的仪器)。洪堡一边攀爬,一边瑟缩着用冻僵的手指掏出仪器,把它们架设在狭窄的山脊上,测量海拔高度、重力以及空气湿度。他仔细地列出了沿途遇见的所有物种——这里有一只蝴蝶,那里有一朵小花——笔记本上记载着一切。

在海拔约 18 000 英尺处,他们见到最后一块长有地衣的岩石。在那之上,一切有机生命的迹象都消失了,因为没有植物或昆虫可以在如此高的地方生存,就连在此前的攀登中陪伴他们的神鹫也不见了踪影。白雾弥漫,周围显得空旷而诡异,洪堡感到完全被隔绝于有生灵居住的世界之外。他说:“我们就像被困在一个热气球里。”此后,雾气突然散开,蓝天下的钦博拉索山雪顶直现在他们眼前:“多壮美的景象!”洪堡不禁在内心感慨。但他随即注意到面前那条巨大的地缝,足有 65 英尺宽,600 英尺深。然而除此之外,别无其他的登顶道路。他们已经爬到了海拔 19 413 英尺的位置,离顶峰只有 1 000 英尺。

从未有人爬到过这样的高度,也从未有人呼吸过如此稀薄的空气。

洪堡站在世界之巅,俯视着脚下起伏的山脉。他开始以不同的眼光看待世界。地球像一个巨大的生命体:一切都相互关联。他开始构思一种全新的自然观念,至今仍然影响着我们对自然的理解。

亚历山大·冯·洪堡被同时代的人们公认为继拿破仑之后最著名的人物,他的事迹令人倾倒,予人启迪。洪堡于 1769 年出生在一个富有的普鲁士贵族家庭,但他决定放弃特权生活,转而去探寻世界运行的原理。年轻的洪堡出发去拉丁美洲考察,一去就是 5 年,途中历经险境,满载对世界的新思考而归。这是一次对他的生命和思想造成深远影响的旅行,也使他从此驰名寰宇。他以巴黎和柏林这样的都市为家,却也同样自如地在奥里诺科河最偏远的支流旁或俄国与蒙古边境的哈萨克草原上生活过。在漫长的一生中,他担任着科学世界的枢纽角色,给同侪的去信多达 5 万封,收到的信件数目则至少加倍。洪堡相信,知识必须经由分享、交流,并尽可能地提供给更多人。

他也是一个充满矛盾的人。他曾尖锐地批判殖民主义,并支持发生在拉丁美洲的革命,却也曾经担任两朝普鲁士君王的内务大臣。他欣赏美利坚合众国关于自由和平等的理念,却从未停止批评这个新生国家对奴隶制的纵容。他称自己为“半个美洲人”,但与此同时却把美洲比作“笛卡尔式的漩涡——一切事物都在其中消散和抚平,归于沉闷的单调”。他无比自信,但也时刻渴望外部肯定。人们仰慕他的博学,却也畏惧他的尖刻。洪堡的著作风行一时,被翻译成 10 余种语言出版,人们贿赂书商以便先睹为快。可即使如此,他临终前却一贫如洗。他或许是虚荣的,可也正是他将最后的积蓄赠送给了身处困境中的年轻科学家。他一生忙于旅行和无休止的工作,总想追求新的体验,就像他自己所说的:“最好有三件事情同时发生。”

洪堡以其知识与科学思想闻名,却不是个只动动脑筋的学者。他不满足于在书斋中与卷帙为伍,而是屡屡远行,考验自己体力的极限。他深入神秘的委内瑞拉雨林,攀爬安第斯山脉狭窄的岩脊,只为一睹活火山内部喷涌的火焰。即使年逾 60 岁,他仍跋涉到俄国最偏远的角落,同行的年轻人都赶不上他的步伐。

洪堡着迷于科学仪器、测量和观察,也心怀发现奇迹的冲动。当然,自然必须经由测量和分析;但他同时也相信,我们对自然世界的反应,很大程度上都基于感官体验与情感。他想要激发一种“自然之爱”。当其他科学家执着探寻普世定律的时候,他在著作中写道,“自然也必须借由人的感受来体察”。

洪堡记忆力超群。他能够在多年以后回忆起一片树叶的形状、泥土的颜色、一次温度计的读数、一块岩石的层积。这使得他能够将自己相隔几十年、距离几千里的观察所得进行比较。一位同侪事后回忆道,洪堡能够“同时追踪世界上所有的现象线索”。其他人需要绞尽脑汁回忆的事情,洪堡那双“如同天然望远镜与显微镜”(爱默生语)的眼睛,一瞬间就能召唤起过往知识与观察中的每一粒琐屑。

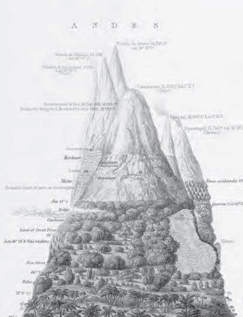

洪堡站在钦博拉索山巅,满身疲惫地注视着眼前的景象。这里的植被分布带依次层叠:山谷里有棕榈树林和潮湿竹林,色彩鲜艳的兰花攀附在树干上。再往上,洪堡看到针叶树、橡树、赤杨以及成丛的小檗灌木,与他在欧洲森林里见到的十分相似;然后是高山植物,与他在瑞士山中采集的一样;另外还有地衣——这让他想起从极地和芬兰极北端的拉普兰区带回的样本。从未有人用这样的方式看待过植物的分布:不再局限于分类学的狭窄范畴,而是根据所在区域和气候,把它们分成不同的类型。洪堡将自然看作一种覆盖全球的力量,各大陆都有相对应的气候带。这种视角在当时相当独特,但今天仍然影响着我们对于生态系统的理解。

洪堡的著作、日记和信件展现了一位预言家的形象,一位远远超前于时代的思想者。他发明了等温线、等压线——它们仍然应用在我们今天的地图上;他发现了磁倾赤道;他构想出了跨越全球的植被与气候带的概念。最为重要的是,洪堡革新了我们看待自然世界的方式:任何事物之间都存在关联。即使是最微小的有机体,都不应该被看作是孤立的。他写道:“在这条因与果的巨长链条中,没有哪个事实可以完全独立于其他存在。”基于这一见解,他开创了视自然(nature)为生命之网的先河。

一旦将大自然看作相互交联的网络,它的脆弱性也就变得相当明显。所有事物的命运都息息相关,牵一发而动全身。1800 年,洪堡在委内瑞拉的巴伦西亚湖见证了殖民地种植园对环境的严重破坏,随即在当时的科学界第一次提出了人类活动引发恶性气候变化的讨论。在那里,砍伐森林使土地变得荒芜,湖泊水位也不断下降;由于小型灌木逐渐消失,雨水汇作洪流,冲走了周围山坡表层的泥土。洪堡是第一个解释森林可以使周围的大气环境变得更加湿润以及具有冷却作用的学者,并强调林地对保持水土的重要性。他警告道,人类正在粗暴地扰动气候,这将为子孙后代带去不可预见的影响。

本书追踪了连接我们与这一杰出人物之间千丝万缕的隐性联系。洪堡影响了同时代的无数思想家、艺术家和科学家。托马斯·杰斐逊(Thomas Jefferson)称他为“我们时代最伟大的荣光之一”。查尔斯·达尔文(Charles Darwin)写道,“没有什么能比阅读洪堡的旅行故事更让我激动的事了”,并坦陈如果没有洪堡的影响,他不会登上“小猎犬”号,也不会想到写作《物种起源》。威廉·华兹华斯(William Wordsworth)和塞缪尔·泰勒·柯勒律治(Samuel Taylor Coleridge)将洪堡的自然观纳入他们的诗篇。而亨利·大卫·梭罗(Henry David Thoreau),这位美国最受尊敬的自然写作者,在洪堡的著作中找寻到了解决自我困扰的答案——如何同时做一位诗人和一位博物学家?假如他没有读过洪堡,那么《瓦尔登湖》会是一本相当不同的书。西蒙·玻利瓦尔(Sim ó n Bol í var),这位从西班牙殖民者手中解放了南美洲的革命家,称洪堡为“新世界的发现者”。德国最伟大的诗人歌德回忆道,与洪堡共度几天,“自己的见识便会增长数年”。

1869 年 9 月 14 日是亚历山大·冯·洪堡的百年诞辰,从欧洲、非洲、澳洲到美洲,世界各地都举行了大大小小的聚会。在墨尔本和阿德莱德,在布宜诺斯艾利斯和墨西哥城,人们都去聆听纪念洪堡的演讲;在莫斯科,他被称为“科学界的莎士比亚”;在埃及的亚历山大城,宾客们在焰火点亮的天空下集会、举杯。最隆重的典礼要数美国,从旧金山到费城,从芝加哥到南卡罗来纳州的查尔斯顿,举国上下都举办了庆祝游行、晚宴和音乐会。据记载,至少有 8 000 人涌入克利夫兰的街道参加集会,锡拉丘兹则有 15 000 人以步行的方式共襄盛举,游行队伍有一英里之长。尤利塞斯·格兰特(Ulysses Grant)总统在匹兹堡参加了纪念洪堡的活动,至少 1 万名宾客慕名而来,整座城市从未见证过如此盛况。

在纽约,鹅卵石铺就的街道两旁旗帜飘扬。市政厅周围贴满了横幅,很多房屋的外侧都被大幅画着洪堡头像的海报所覆盖,就连驶过哈德孙河的船只都挂上了缤纷的装饰。那天早晨,数千人跟着十组乐队,从包厘街沿着百老汇大街步行到中央公园,纪念这位被《纽约时报》称为“没有哪个国家可以独占”的伟人。等到夜幕降临,25 000 多名听众已经聚集在中央公园聆听演讲,并观礼洪堡巨型半身铜像的揭幕仪式。夜间,15 000 多人参加了火炬游行,他们沿着街道,在多彩的中国灯笼下缓缓前行。

一位学者在发言中说:让我们想象洪堡“屹立在安第斯山巅”,神驰天外。世界各地举办的纪念演讲都强调了洪堡如何看到自然各个方面的“内在关联”。在波士顿,爱默生告诉当地的士绅,洪堡是“又一大世界奇迹”。伦敦的《每日新闻报》(Daily News)称,洪堡的荣耀“在某种意义上与宇宙相连”。在德国,科隆、汉堡、德累斯顿、法兰克福 6 以及很多地方都举行了庆祝活动。而这些都比不上柏林——洪堡的故乡:8 万人冒着倾盆大雨参加集会。官方下令,政府机构当天全部休假。在寒风冷雨中,演讲与歌唱不间断地持续了数小时之久。

今天——至少在英语世界里——洪堡在学术界之外几乎被遗忘了,但他的创见仍然影响着我们的思想。他的著作躺在图书馆里积满灰尘,但他的名字却随处可见:从流过智利与秘鲁海岸的洪堡寒流(又称秘鲁寒流),到遍布拉丁美洲的数十座纪念碑、公园和山峰,其中就包括墨西哥的洪堡山脉(Sierra Humboldt)和委内瑞拉的洪堡峰(Pico Humboldt)。阿根廷的一座城镇、巴西的一条河流、厄瓜多尔的一股间歇泉、哥伦比亚的一处海湾——都以洪堡命名。(直到今天,拉丁美洲很多德语学校还举办两年一次的体育竞技,称为“洪堡赛会”(Juegos Humboldt)。)

格陵兰有洪堡海角和洪堡冰川,在中国的北方、南非、新西兰以及南极,也有以他名字命名的山脉。洪堡的名字还常见于塔斯马尼亚和新西兰的河流和瀑布、德国的公园、巴黎的亚历山大·冯·洪堡街。在北美,有 4 个郡、13 个城镇,山峰、海湾、湖泊和一条河流以他的名字命名,还有加州的洪堡红杉州立公园、芝加哥和水牛城的洪堡公园。在 19 世纪 60 年代的制宪会议上,内华达州险些被命名为洪堡州。300 种植物和 100 多种动物都以“洪堡”命名,包括加州的洪堡百合(Lilium humboldtii)、南美洲的洪堡企鹅(Spheniscus humboldti),以及秘鲁寒流中性情暴烈、体长 6 英尺的洪堡鱿鱼(Dosidicus gigas)。好几种矿物的名称中也有洪堡的名字——比如硅硼钙石(Humboldtit)和草酸铁矿(Humboldtin),就连月球上都有片“洪堡海”(Mare Humboldtianum)。洪堡大概是各种命名系统中最常见到的人名了。

很多生态学家、环保主义者和自然作家都在不知不觉中仰赖着洪堡的先知先觉。蕾切尔·卡森(Rachel Carson)的《寂静的春天》就以洪堡提出的“万物相互关联”为基础。科学家詹姆斯·洛夫洛克(James Lovelock)著名的“盖亚理论”将地球看作一个拥有生命的有机体,这也可以联系到洪堡的理念——洪堡在洛夫洛克前 150 多年就提出了“地球是一个自然的整体,被内在的力量赋予生命并加以驱动”。事实上,洪堡曾经考虑(但后来放弃了)用大地女神“盖亚”(Gäa)

的名字来命名他阐释这一理念的著作,但最终还是定名为了《宇宙》(Cosmos)。

我们总是生活在过去的影响中:哥白尼指明了我们在宇宙中的位置,牛顿解释了自然定律,杰斐逊阐释了我们关于自由和民主的部分理念,达尔文证明了一切物种都起源于共同的祖先。这些思想界定了我们与世界的关系。

而洪堡给予我们的则是关于自然的观念。但悲哀的是,当这些观念变得不言自明,我们就渐渐地忘记了最初提出它们的那个人。好在他的思想与众多受惠于他的后来者相互呼应:一条看不见的线索再次将我们与他的自然观联系在一起。

本书记录了我寻找洪堡的努力。它引领我周游世界,访问位于加利福尼亚、柏林和剑桥的档案,还有多到数不清的其他地方。我翻阅了数千封信件,并实地追寻洪堡的足迹。在德国耶拿,我见到了他曾经花费数周时间研究动物解剖学的塔楼废墟;我还去到位于厄瓜多尔的安蒂萨纳火山:在 12 000 英尺左右的高处,四只神鹫在上空盘旋,一群野马环绕四周——在这里,我找到了洪堡曾于 1802 年 3 月居住过的小棚屋,虽然它早已破损不堪。

在厄瓜多尔首都基多,我将洪堡的西班牙护照原件捧在手中——正是这些纸张让他得以周游拉丁美洲。在柏林,我打开收藏着他手写笔记的箱子,终于开始明白这个人头脑的工作模式——由数千张纸条、草图和数字拼贴而成的作品令人惊叹。就在我住处附近的大英图书馆,我用数月时间读了洪堡发表的所有著作——有些书又大又沉,几乎无法凭一己之力将它们搬上桌面。在剑桥,我查阅了达尔文收藏的洪堡著作:在“小猎犬”号的航行中,这些书一直在他吊床边的小书架上陪伴着他。这些书的字里行间布满了达尔文的铅笔札记。阅读这些笔记,就好像在偷偷地聆听达尔文与洪堡跨越时空的对话。

写作本书的旅程还把我带到了委内瑞拉的雨林——在那里我夜不能寐,可以听到远远近近的吼猴鸣叫。我还曾困在“桑迪”飓风来袭、全城断电的曼哈顿岛上,当时的我正在纽约公共图书馆查阅一些文件。我探访意大利都灵郊外一个名为皮奥贝西(Pi òbesi)的小镇,在那里的庄园大屋旁参观一座建于 10 世纪的塔楼:乔治·珀金斯·马什(George Perkins Marsh)曾于 19 世纪 60 年代初在这里写下了《人与自然》(Man and Nature)的部分篇章,而这本受到洪堡深刻影响的书将成为美国环境保护运动的起点。我绕着梭罗的瓦尔登湖漫步,踩着厚厚的新雪。我穿行于约塞米蒂山间,默想着约翰·缪尔(John Muir)的话:“要深入宇宙,最清晰的路途是穿过荒野莽林。”

最令人兴奋的,还要数我终于登上钦博拉索山顶的那一刻——那座在洪堡思想形成过程中起到关键作用的高山。我沿着荒芜的斜坡上行,空气如此稀薄,每一步都长如永恒——我的双腿像灌了铅一般,和身体的其他部分脱离了关系。每走一步,我对洪堡的敬意就又深了一层。他是在一只脚有伤的情况下爬上钦博拉索山的(而且不可能穿着我们今天这么舒服和结实的登山鞋),背着沉重的仪器,并且需要不时地停下来进行观测。

本书是探索所有这些地点、通信、思想和日记后得到的结晶。我试图在本书中重寻洪堡,并恢复他在自然与科学众神殿中应有的地位。与此同时,这也是一次理解我们今天为何会如此思考自然的旅程。