| 打开一颗心 | 收藏 |

第十章 电池维系的生命

打开一颗心 作者:斯蒂芬·韦斯塔比

我们现在来稍微详细地讨论一下生存竞争。

——查尔斯·达尔文,《物种起源》

那是千年之交的6月第一周,一个温暖的夏日早晨。上午11点,办公室门口传来一阵试探的、几乎带着歉意的敲门声。敲门的是彼得,他高大的身材塞满门廊,手里拄一根手杖,身子颤巍巍地晃动,脸上汗水淋漓。他的脑袋向前耷拉,嘴唇和鼻子发青,嘴里气喘吁吁。但出于自尊,他拒绝坐在轮椅上由人推进门里。这个男人几周前刚刚接受过临终祷告,但他对这些细节依然十分看重。他极力掩饰痛苦,慢慢抬起头,目光穿过门廊注视着前方。他还没看见我,但是和斯特凡一样,他也让我联想到集中营里的犯人,一个行走的死人,什么希望都没有了。

看到他痛苦的样子,秘书迪伊明显受了惊吓。我开口打破了沉默。

“你一定是彼得吧?请到里面来坐。”

藏在这具佝偻身躯后面的是彼得的养子,他把轮椅放在走廊里。为了让他们自在些,我说了个小笑话。

“轮椅付过停车费了吗?这里可是国民保健服务的地盘!”

他们都没领会。

彼得拖着步子走进我的房间,开始凝视墙上那些证书、奖状和外科设备。他这是在掂我的分量。他笃信宗教,平时的工作是给艾滋病患者做临终辅导。但是生命轮回,这次轮到他自己面对死亡了。他的生命成了一个混合体:心灵仍然智慧,但心灵附着的那具躯体却被心力衰竭弄得毫无用处。他期待终点快些到来,越快越好。我指了指扶手椅。他把手杖放到一边,哼了一声坐下了。

现在轮到我打量他了。他的呼吸很弱,稍稍用力就喘不上气,肚子因为膨胀的肝脏和腹水而向外隆起。我看到他的双腿肿胀发紫。他穿着大一号的拖鞋,袜子绷在肿得厉害的双脚上。他的腿上有溃疡,袜子下面透出一块块药膏的痕迹。我不必给他检查了。这是严重终末期心力衰竭的症状。我吃惊于他竟然还能走出家门,因为他在任何一刹那都可能死去。

在彼得来访之前几个月,我和一位同事给英国心脏学会(那时候还叫这个名字)[英国心脏学会(British Cardiac Society)现已更名为“英国心血管学会”(British Cardiovascular Society)。]的成员写了一封公开信,宣布我们准备测试一款革命性的新型人工心脏——贾维克2000。我们需要招募心力衰竭又不适合接受心脏移植的临终患者。彼得完全符合这个要求。

我读了他的心内科医生撰写的病历。彼得是在2000年3月诊断出扩张型心肌病的,原因是病毒感染了心肌。他之前得了一次流感,发展成心肌炎,但后来康复了——至少表面上如此。现在他心脏增大,心律不齐,二尖瓣也有反流。这样的病人一般会在诊断后两年内死亡,彼得却已经远远活过了两年。他曾多次被医院收治,入院时呼吸困难,咳嗽里带着积液,如果不用利尿药物迅速治疗,这种“肺部积水”就将是他最后的症状。

每次入院,他的药物治疗都会升级一次,这些药物效果平平,也只带来了短暂的舒适。现在所有的有效药都达到了最大用量,他仅有的一只肾脏也开始衰竭。几个月前,他的心内科医生找到伦敦一家医院的几个外科医生,问他们能否修好他反流的二尖瓣,给他增加一点生的希望。一名外科医生给他看了门诊,他彻底反对这个建议,说手术已经不大可能,因为时间太晚,风险也太高了。

据医疗记录的描述,他体内有大量积液,稍一用力就呼吸困难、筋疲力尽。他不能平躺,睡觉时只能用枕头撑着或坐在轮椅上。根据我的记忆,我那位可怜的外公就是这种情况。

在我的办公室,彼得为了积累说话的气息,辛苦得满脸是汗。我记得当时心想,这个男人能活着剪一次头发就算运气了,而他们居然还要我给他做手术。不过话说回来,机械心脏就是用来帮助这类患者的。它们的使命正是改善这种常人无法忍受的生活,减轻这些症状,延长病人的寿命。这时迪伊镇定了些,给我们送来茶水。彼得向她道谢。这下我们可以交谈了。

我感谢彼得和他儿子克服艰辛来找我,接着询问他转诊前后的情况。他是一位心理学家,一直在伦敦的米德尔塞克斯医院工作。说来讽刺,他发病前刚好在写一本题目叫《健康地死去》(Healthy Dying)的书。就在几天之前,他还挣扎着去和这本书的合著者罗伯特·乔治大夫(Dr Robert George)见了面,乔治是大学学院医院的姑息医学主任医师。

彼得原本想和乔治道永别,但是乔治看他实在难受,就去找了个心内科医生,问他能不能想想办法。那个医生正在给人看病,乔治一边等候一边浏览他的记事板,上面的一则剪报里提到牛津的心泵项目。他认得报道中那个外科医生的名字,斯蒂夫·韦斯塔比,因为他做初级医生时见过我。他和那个心内科医生都想知道我能不能帮帮彼得。

我的回答很直接,说我们可以互相帮忙。我刚刚得到一个机会,可以做一件前人从未做过的事,这件事一旦做成,全世界数十万病人都有可能获益。我对彼得说得很坦率:我现在正需要一只小白鼠,而他正好合适。

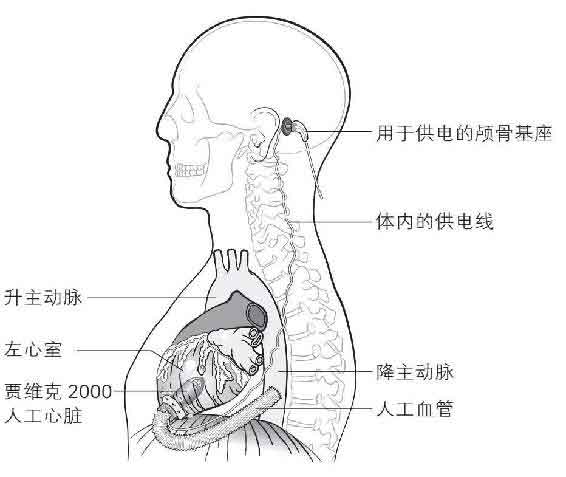

我从办公桌抽屉里拿出贾维克2000给他们看。那是一部钛制涡轮机,大小相当于我的大拇指,或者一节2号电池。我解释说,这部心泵将会植入他那颗衰竭的心脏内部,就安装在心尖的位置。他的左心室胀得很大,有足够的空间容纳心泵。我们会在他的心肌上缝一个约束环,用来固定心泵,然后在心壁上打一个孔,把心泵塞进去。心泵的高速涡轮会通过人工血管,从他那颗挣扎的心脏里抽空血液,并将血液注入他体内最重要的血管——主动脉。

我向他展示鱼雷形状的叶轮是如何在发动机的管道内部转动的。它转速飞快,每分钟1~1.2万转,泵出的血液达到5升或更多。这个泵血量和正常心脏相仿,区别在于它是持续供血的。也就是说,它不像正常心脏那样先注满再排空,一下下地射出血液,因为它并不搏动。这部装置只有一个潜在的问题,那就是彼得的右侧心脏必须适应加快的血液循环。如果右心室能够适应,那么这部人工血泵就会和心脏移植一样理想了;如果不能,他就会死。

彼得听到“心脏移植”时颤抖了一下。当他的生命接近终点,心脏移植曾是最后的希望,而当移植申请遭到拒绝,那深切的心理创伤不应该被任何人忽略。他心里怀着怨气,因为他已经历过两次筛选。第一次说他病得不够厉害,没有资格移植;第二次他58岁,他们又说他病得太重,移植了也没用。

我试着向他解释这件事的原委:心脏移植评估是一个残酷的过程。说移植是心力衰竭的“黄金疗法”,就好比说赢彩票是赚钱的最佳手段。首先,心脏移植很讲究年龄。在20世纪90年代,医院对超过60岁的病人根本不会考虑。当时的英国有大约12000名65岁以下的严重心衰患者,能移植的供体心脏却只有150颗。显然,移植医生有责任甄选出最有可能受益的病人,这些病人的数量是相当稀少的。

而我想做的就是帮助像彼得这样的患者——那些始终得不到移植机会的重病号,和那些被医生抛弃、只能接受“姑息治疗”的老少病人。当死亡的阴影挥之不去,这些人只能靠麻醉药物来缓解痛苦。彼得拒绝服用这些药物。他告诉我,他安慰过100多个临终病人,对死亡已经十分熟悉。“我告诉他们需要做什么,能做什么,死前会经历什么阶段,还有一些类似的事情。”我心想,我亲手超度的病人是这个数字的三倍还多,不过现在不是比试人数的时候。

经过一番休息,也掂出了我的分量,他的表情变得更有生气,病态的面容背后开始闪现出非凡的性格。他的微笑透过灰色的面容和紫色的鼻子浮现出来,让我产生好感。来我这里之前,他已经反复遭到拒绝,由此产生的创伤让他对我们的会面根本不抱期望,恰恰相反,他满以为我也会拒绝他。

我十分怀疑他能否活过全身麻醉。如果我们收治他的话,没有人敢说我们挑了一个容易治疗的病人,或者一个不需要心泵的病人。无论是我们自己医院的伦理委员会还是医疗设备局,都要求有独立人员验证第一个接受贾维克2000的患者已经病危,而且寿命即将结束。这两条标准,彼得都能达到。因此最终的决定在我。我冲动地告诉他,如果他允许我们出手相助,那将是我们的莫大荣幸,而且如果他想接受,那么这第一台心泵就归他了。听了这话,他先是现出震惊的表情,但随即就咧开嘴露出灿烂的笑容。他中彩了。

他问起成功的概率,我嘴上说大概一半对一半,心里却知道这个估计太乐观了。和许多病人一样,他最担心的是自己会在手术中留下脑损伤,这样就比手术前更悲惨了。我安慰他不用担心:如果手术失败,他肯定会死。这样的安慰或许显得奇怪,但是这个失败等于死亡的说法他听进去了。他眼下的生活已经难以忍受,但是作为天主教徒,他也和大多数教友一样,为了家人不会考虑自杀。手术是安乐死的另一种选项,而且不必面对道德两难。

我问起他的妻子,为什么没有一起来?他说戴安娜是一名教师,不能随叫随到。他们夫妇两人一起创立了全国无子女者联合会,写过一本《没有子女如何生活》(Coping with Childlessness)的书,还收养了11名子女。他年轻时打过橄榄球,这一点和我相同。我看出他是个好人,如果有额外的生命一定会好好利用。

我向他展示了设备,问他能否习惯带着电池生活。控制器和电池会放在一只单肩包里,他要随身携带,一刻都不能丢开。当电量走低或者电池脱落时,设备就会响起警报。他每天要更换两次电池,到了夜里还要把身体连上家里的交流电源。真是非常有未来感的画面。

接下来还有意外揭晓。为了给他的身体接电,贾维克博士和我想出了一种革命性的新方法。本来供电线可以从腹壁穿出,但这么做有一个大问题:容易感染,因为穿过脂肪和皮肤的电线会不停移动,由此将细菌引入体内,有时就连心泵都会遭到感染。有七成病人最终会遇到这个难题,其中许多人需要再做手术。和这个旧办法不同,我们决定在彼得的颅骨上拧进一只金属插头。人的头皮几乎没有脂肪,还有丰富的血液供应。插头会牢牢固定在颅骨上。我们相信这个办法能把供电线造成感染的风险降到最低。

也就是说,彼得的头上会多出一个电插头,从它连出的电线会穿过颈部和胸部,为心泵送去电流。简直像魔法!这下我真成弗兰肯斯坦博士了。

彼得听了哈哈大笑。他的心情变好了。我提醒他说,我们会在他的胸部左侧开一个很大很痛的切口,用来植入心泵,这下他笑不出来了。另外,他的颈部和头皮上也会开几个较小的切口,用来安装电路。彼得问我以前有谁接受过这类手术。我说没人。

“那么,这会成功吗?”他问道。

“会的,我在绵羊身上试过。”我说。

他又大笑起来,接着问我血泵在心脏里运行时,他会不会听到什么声音,或者有什么感觉。

“这个嘛,那些绵羊从来没抱怨过。”

我突然想到应该提醒他以后不会有脉搏了。叶轮(血泵的运动部分)会高速旋转,将血液持续推入他的身体,这更像是自来水在水管里流动,与生物心脏的搏动射血截然不同。这是说他的护士和医生永远摸不到他的脉搏,也测不到他的血压了吗?是的。他今后的生活会很不一样,但肯定比另外那个不可避免的走向要好。在这方面,他将是一位先驱人物。

他又提出一个显而易见的问题:如果他在远离医院的地方失去意识,别人又怎么知道他是活着还是死了呢?他问到了我没有把握的领域,于是我用一个假想的回答糊弄了过去。但是我承认他问到了点子上。几个月后的冬天,另一个安装了心泵的病人在家里跌倒,撞到了头。他过了一阵子才被人发现,当时已经失去意识,浑身发冷,也没有脉搏。结果救护车直接把他送去了太平间。

彼得又提了最后一个问题:尝试这样一台手术,我觉得紧张吗?毕竟这手术纯属科学幻想,很可能会熄灭他的生命。

“一点不紧张。”我答道,“除非你想让我紧张。我不是那种会紧张的类型。那样的人是干不了这份工作的。”

听了我这番话,他直接说:

“那我们上吧。”

我却告诉他不要冲动,先花一点时间和家人朋友商量商量。

还有一件事:我要亲眼看看他的超声心动图。我们把他推到心内科,扶他上了躺椅。他的呼吸又急促起来,我们很快就发现了原因。他的左心室胀得很大,几乎不怎么动了。扩张的心壁把二尖瓣扯得很开,但是这个问题在装上心泵之后就无所谓了,只要他的主动脉瓣没有反流就行——确实没有反流。心泵能把血都吸到主动脉去。他的右心室也状态不错。最重要的是,他的解剖结构看起来很适合手术。我要做的就是别老操心风险。这台手术决不能失败:要是第一个病人死亡,这个项目就完蛋了。

拍完心动图,彼得自己从躺椅上下来,又坚持自己走到门边。我虽然不能说他的脚底装了弹簧,但他出去的时候有了比弹簧重要得多的东西——希望。自从怀着绝望从移植评估处蹒跚离开,这还是他第一次重燃起希望。这下我们真该上了。

彼得的妻子戴安娜和他们领养的孩子们展开了激动的讨论:彼得是该珍惜他手头不多的时间,还是该冒着死亡的危险,用手术争取更好的生活?戴安娜告诉丈夫,她不能替他决定,也不能指导他应该怎么做,但无论他的决定是什么,她都会全力支持。

在我们会面之后两天,彼得告诉我他同意手术了。我接着要做的是邀请欧洲顶尖的心力衰竭专家、心内科医生菲利普·普尔—威尔逊,让他来确认彼得的预后确实很差。6月19日晚上他可以来牛津。我对他会说的话胸有成竹,因此计划20日就开展手术。

我必须协调来自休斯顿和纽约的两支队伍。巴德·弗雷泽在得州心脏研究所从事动物研究,植入过的机械心脏数目超过任何一位外科医生,他将是这次手术团队的重要成员。贾维克博士也会亲自从纽约带来设备。手术前两天我们会让彼得住院。我们必须把这次心力衰竭治疗做到最好,并教会他操作控制器和电池。同样重要的是,还要把他介绍给手术团队的其他成员。

手术前一天下午,我们把彼得送进心脏重症监护病房。德西蕾护士长剃光了他的左侧头发,预备做颅骨基座的切口。麻醉医生戴夫·皮戈特(Dave Pigott)在手腕动脉里插了一根插管,在右侧颈内静脉里插了一根静脉插管,接着又把一根气囊导管沿静脉送进右侧心脏,一直通进肺动脉。

那天傍晚,我带着贾维克和巴德去看望彼得。虽然他再过不到12个小时就要经历一场胜算五成的生死考验,但我们的这次谈话却是活泼而令人振奋的。他在几个月里第一次谈到自己的将来:如果能活下来,他会做些什么来支持我们的项目;他已经好几年没有度假了,出院后准备去哪里度假等等。这些正面话题对我们大家都很有帮助。现在就等大教授光临了。

菲利普晚上十点半到场。他和彼得详细交谈,认真查看数据,午夜刚过时又露了一次面。他预祝我们好运。阿德里安·班宁(Adrian Banning)是彼得在牛津的心内科医生,他把彼得的困境比作一个站在跳水板上的人,即将跳下却不敢肯定池子里到底有没有水。阿德里安这样说:

彼得·霍顿的身体已经功能性死亡,唯一剩下的只有一个充满沮丧的头脑。心力衰竭的预后比任何类型的癌症都差。一旦你掉出心脏移植的候选名单,传统疗法就帮不了你什么了。每个心内科医生的诊所里都挤满了这类病人,他们无法工作,只是硬撑着等待死亡。

早上七点半,我们全员在第五手术室的麻醉室内集合。巴德照例戴着牛仔帽,穿着牛仔靴——这在得克萨斯是标准装束,到了我们牛津就不怎么标准了。我问彼得是不是还有所保留,有没有什么最后的想法。他回答说反正手术过后他肯定会在一个更好的地方,不是人间就是天上。我向他满口保证肯定没问题,这是每位病人在麻醉前都应该听到的。

他一睡着,我们就在手术台上给他翻了个身,让他的身体左侧朝上,把这一侧的头部和颈部都暴露出来,接着我用无法擦除的黑色记号笔在准备切口的地方做了记号。我们打算让供电线从他的胸腔顶部穿出,通过脖子连到头部左侧。我的同事安德鲁·弗里兰(Andrew Freeland)是人工耳蜗植入专家,他负责把基座固定到颅骨上,我们其他人则会打开他的左侧胸腔,暴露心包和主动脉。这需要在他的肋骨间开很大一道口子。

怀着一丝害怕,我暴露了彼得腹股沟处的腿动脉和静脉,把他与心肺机相连,又切开了他胸部的脂肪和萎缩的肌肉。金属牵开器撑开他的肋骨,把他的肺和心包呈现在我们眼前。肺的后面就是主动脉。通过肩上的另一处切口,我们将黑色的绝缘电线向上拉到他的颈部,再沿着颈部向上,从他左耳后面拉了出来。这个操作很难,因为电线边上紧贴着几条大动脉和静脉,更别说那几束性命攸关的神经了。

电线的末端连着一只微型三脚插头。这只插头连着一个钛基座,基座上有六个螺丝孔,用来把基座同彼得的颅骨表面牢牢固定在一起。安德鲁在他耳朵后面开了一个C形切口,刮掉颅骨的纤维状表面。然后用一把电钻在头骨上钻出螺丝孔。他把插头牢牢固定在颅骨上,然后填进干骨粉,好让钛基座周围的骨头加快愈合。这台手术我们可以说是一边操作一边发明出来的。

现在只剩一道工序:在插头穿过的那块皮瓣中央打一个孔,让它能连接外部供电线,最终连到电池和控制器上。接着是关闭头部和颈部的切口,再往下就要准备植入心泵了。

我划开了包裹在彼得心脏周围的心包,里面糟透了。那个巨大颤抖的左心室,纤维组织的比例已经超过肌肉,几乎不动了。这时手术进行了一个小时,彼得的血压低得令人心慌,血液中堆积大量乳酸,我们必须打开心肺机辅助他的血液循环。巴德手里拿着钛泵,我把肺部朝外拉了拉,露出主动脉。把心泵植入他的心脏前,我们要先把人工血管的一头缝到主动脉上。这根人工血管的长度要刚刚好,如果太长会打结,如果太短,情况会更糟。不仅如此,缝合时还要万无一失,绝对不可以渗血。

接下来好戏正式开演。我们开始在圆形的心尖上缝约束环,心尖现在的样子和一只烂甜瓜没什么区别。从今往后,彼得的心脏再也不用独自负责血液循环了。从现在起,他的生命将会依赖技术。

现在唯一要做的就是从约束环的中央挖出一块心肌,然后把心泵塞进去,这就好比挖出一只苹果的芯子,然后塞进一枚手电筒的电池一样。这部心泵将成为彼得的救生筏。我们就要创造一个没有脉搏的人类成员了,现在看来一切都很顺利。我在被约束环圈在中间的肌肉上划了个十字,接着,我们用取芯工具挖出一个孔,把心泵塞了进去。进去了。计划成功——至少目前看来是这样。

德西蕾的手上拿着控制器和电池,等待着启动指令。我确认了心泵和人工血管里已经没有空气,于是我们把心泵的速度调到每分钟1万转。流量探测器显示,它正以每分钟4.5升的速度泵血。我们把心肺机的流量调低,缓缓地从一个系统切换到另一个系统,让贾维克2000和彼得自己的心脏接手泵血任务。最后我告诉布莱恩“关掉心肺机”。到这时,整台手术已经进行了两个小时。

所有人的目光都集中到监护仪的屏幕上。动脉血压描记线仍是一根直直的平线,数值只有正常血压的2/3,静脉压也比正常值低。这虽然说明右心室应付得不错,但还是太低了。彼得的循环系统需要充满血液,否则那个强大的涡轮发动机就会把他的左心室抽空,引起梗阻。我们的目标是找到一个平衡点,既要让心泵承担大部分工作,也要使彼得自己的左心室继续射血。

现在我们需要根据一套全新的无脉搏生理学调整治疗策略——你可以叫它“平线生理学”(flatline physiology)。我们之前照看过许多只绵羊,完全知道应该怎么应付。

剩下的一项最麻烦的工作是止血。现在他身上的每一处切口、每一个针孔都在渗血,因为他肿起的肝脏已经不再制造凝血因子,这在大多数需要人工心脏的病人身上都很常见。于是我们给他注入了供体凝血因子和黏性细胞血小板,用它们来堵住针孔。最后,我们让主治医师关闭了胸腔。

到了手术室外,我们检查了一下贾维克2000的功耗,7瓦特。它的流量在每分钟3.5到7.5升之间摇摆,这取决于泵的转子速度和彼得自身的血压。他的血压正在对泵流形成阻力,这是一种违反直觉的生理机制:如果彼得的血压增高,泵流量反而会大幅下降。而一旦流向身体和脑的血量不足,乳酸就会在血液中淤积,肾脏也会停止产生尿液。但目前来看情况还算正常。这只血泵正在发挥它的功效。

胸腔关闭之后,他们取走了手术巾,然后把彼得放到推车上,送进重症监护病房。我们有一支精英护理团队,他们做了细心准备,知道接下来该做什么。彼得的身体还连着一台监护仪,有一群人围过来参观这个一根平线的患者。他是第一个永久安装了一部革命性人工心脏的人。我们把他交给护理团队,吩咐他们一有不对就给我们打电话。

这是我做过的最激动人心的手术之一,我兴奋得过了头,只勉强睡了一会儿。清晨四点半太阳升起,我去病房探望彼得。我用听诊器听他的心脏,那里已经没有“扑通、扑通”的跳动声,只有血泵转子连续转动的典型“咝咝”声。他仅剩的那只还有功能的肾脏已经不产生尿液了,但这也在我们的预料之中。我最担心的是输血会破坏他的肺部,而他这时已经输了30个单位的血。现在血液正沿着降主动脉向上回流进他的脑子,我不知道他还要多久才能苏醒。只有时间知道答案。

彼得在之后的36个小时里始终情况稳定,意识也渐渐开始恢复。他刚一苏醒到可以呼吸、咳嗽和理解指令的地步,我们就把他高大的身躯撑起来,拔掉了气管插管。

他看到我,说的第一句话是“你这兔崽子”。在肋骨之间做开胸手术是很疼的,更何况他的头部、颈部和腹股沟还有别的切口。但他说这句话时面带微笑,语气也很幽默。能活下来他很高兴。我们谈了一会儿手术的过程。我开玩笑说,虽然他相信耶稣,现在却是弗兰肯斯坦的怪物了,要靠脑袋上那个插头才能活着——正是这东西让他头痛。他急切盼望康复,盼望着充分利用自己的新生命。

手术后的第一周,他的肾功能就改善了,我们也不必再为他透析。他在理疗师的帮助下努力下床,努力恢复行动能力。虽然心泵立时将他的血流恢复到了正常水平,它还是用了几个月才扭转慢性心力衰竭造成的消耗——这一点和接受心脏移植是一样的。不过他的恢复情况已经让人十分惊叹和释然:他的呼吸已不再急促,原本衰竭的左半边心脏也不再对肺部形成“反压”(back pressure)。长期淤积在组织内的几升液体开始排出,腿上的溃疡在愈合,他的脸和鼻子也泛出粉红,不再是青色的了。

值得一提的是,彼得在手术后短短11天就离开医院,跟着家人回到了伯明翰的家里。要是在美国,他绝不可能这么快就出院。他临走前在媒体前露了个面,当时已经有许多摄影师在医院门口守候。他当天心情大好,怡然自得。我们这支英美联合团队取得了世界第一,但彼得才是真正的明星——这个装了仿生心脏的没有脉搏的人。他形容自己是个标准的“电子人”(cyborg)。

彼得的锻炼能力一天天进步。不到几周,他的肚子就随着积液的排出而缩小了,接着粗大的双腿也重新苗条起来。当年11月,也就是手术后五个月,我约他在门诊见面,这时他连心律也恢复了正常。

他对我说了很多话,告诉我6月以来发生的种种已经把他从一个难民改造成新人。他本来已经被迫打包上路,不得不抛弃生命中的一切,现在却得到了一个没有期限的假期,可以继续留在这里。谈话中,他的迷人个性表露无疑。之前无可抵挡的恐惧和茫然已经变成毫不掩饰的喜悦——他庆幸自己躲开了死亡。几年以来,他第一次这样健康、这样强壮。他回忆道:

别人说我勇敢,我实在生气。我其实一点都不勇敢。我只是在用一种确定的缓慢的死法换一个不确定的选择:要么手术失败速死,要么彻底康复。我在刚刚出院时根本不敢计划将来,可以说是过一天算一天而已,现在却开始思考怎么利用时间了。我联系了每一个朋友,告诉他们我还没死。

彼得在伯明翰外出走动时,绝对是一景。他的一侧头发过了一段时间才全部长齐,起初路人一眼就能看见他那个插头和那段黑色的电线。孩子们会走过来问他为什么头上有个插头,他是不是机器人。彼得很乐意停下脚步跟他们解释。那个圣诞节他过得特别快乐,这是他之前根本不敢指望的。

一月大减价的一天,他外出购物时,头上忽然一阵尖锐的疼痛。原来是有个小偷想要抢走他那只装着控制器和电池的单肩包,他还以为里面放的是一台照相机呢。彼得头骨上的插头基座被扯了下来,心泵也骤然停止。那个少年抢匪本来想抓起单肩包就走,但是包里传出了刺耳的断电警报声。那小子感觉不妙,扔下包跑了。几个逛街的人帮忙找回了彼得的供电线,他摸索着将插头以最快速度重新装到脑袋上。一个老太太替他接好电线,尽管她并不知道自己立下了怎样的功劳。心泵恢复通电之后咝咝运行了起来,并未受到什么影响。

“我当时确实感到一阵晕眩。”彼得回忆说,“但那应该主要是因为受了惊吓。拉扯的地方我一连几天都觉得很痛。”

手术后的第一年里,他设法将身体休养到了最佳状态。到第二年,他开始寻找有意义的目标,好让这“额外的生命”过得更值得。这个重生的机会将会占据他整个人生十分之一还多的长度,他觉得非要活出一点意义来,不能只是做一件展品。他开始不知疲倦地工作,为我们的项目筹款,还帮忙做宣传。他迫不及待地想让别人也获得和他一样的机会。很快他就成了我们团队中的一位重要成员,开始为其他适合安装辅助设备的患者和他们的家人提供建议。

彼得从来不是一个听话的病人。他鼻子老出血,于是擅自减少了抗凝剂的用量。他虽然给判了缓刑,但也要付出代价:每过八小时他就要换一次电池,把电量用光的那块取下来充电,平时出门也总要把设备带在身边。有时,他会在出门前忘记换上充满电的电池。有一次补牙的时候,突然响起电池即将用完的警报声,牙医只好匆匆开车把他送回家。

彼得是一位多产作家,自己出版过《死亡、垂死和不死》(Death, Dying and Not Dying)一书。得知自己募到的捐款能帮助其他病人植入心泵,他感到巨大的满足,也很享受与同样安装了仿生心脏的患者们的同志之情,他们大多数都很有活力,其中一些甚至过上了冒险的生活。

内心深处,他始终希望自己的心脏能完全恢复,好拆掉这个植入的硬件。虽然他的心脏确实恢复到了一定程度,我们还是拒绝了这个诱惑。幸亏我们没有动手,因为他的心脏后来又再次衰弱。在生命的最后三年里,他已经离不开这部心泵了。讽刺的是,这时倒有人答应给他做心脏移植了,他一口回绝了对方,连谈都不愿意谈。

活到第六七年时,他开始操心衰老的问题,这是他以前绝对不曾料到的。他的双手得了类风湿性关节炎,妨碍了执笔写作;前列腺也肿得很大,需要动手术解决。我们在牛津为他安排了手术,因为没有别的医院肯接手这样一个病人。用他自己的话说:“不知道将来的某一天,有意义的生活会不会变成一副重担,压倒我对这段新生命的惊奇。”

彼得在2007年8月最后一次出访美国,其间接受《华盛顿邮报》的采访,说了许多心里话。他承认这颗人工心脏促发了一些宗教危机,使他质疑自己的天主教信仰。他还写出自己对于死后世界的疑问:“谁知道呢?那些人只是神父,他们是不太习惯在这个问题上接受质疑的。”他发作了几次临床抑郁症,医生给他开了18个月的抗抑郁药,但是他一粒也没吃。他还说:“我好几次心想自己还是死了好,让别人继续他们的生活吧。我觉得这条命该结束了,但在选择方法时却迟疑了。我这人太懦弱,不敢结果自己。”他对一个精神科医生谈起自杀的念头:

他并不怎么担心,他说对于一个陷入困境的人,这是完全理性的想法。他并不觉得惊讶。他建议我想想我在做的事,而不劝我不要自杀。他质问我:你是真的想自杀吗?我说真的想,只是想法还没强烈到让我克服对自杀过程的恐惧。

我这位亲爱的电子人正游荡在一块无人涉足的土地上。植入心泵后的七年半,我们已经深入前人不曾到过的境地。在这之前,还没有人能带着机械心脏活过四年半。彼得说:“这种手术把你放到一个谁都没有经历过的位置上。你现在是依靠电池生存,这肯定对你的人生有影响。你成了一个科学发明出来的个体,你必须学会接受这一点,必须应付它带给你的情绪变化。你的心会变得冷酷。”他坦白自己现在对金钱有一种无所谓的态度。“你不再担心自己是否在信用卡上花了太多钱。如果没多少时间可活了,那还不如好好享受它。你会想:管他呢,想要什么就买吧。”

彼得把筹集的大量善款都用来参加国际会议。他在会场上是备受尊崇的人物,推动了这项新技术的实施。然而《华盛顿邮报》那篇报道的最后一段却揭示了他的另外一面:

一切变得正常了。你不再把自己看作一个古怪或者反常的人。我从死亡边缘给人拉了回来,变成电子生命的代言人,这虽然伴随着严重的心理转变,却也是一段特别的体验。就像坐过山车一样。我想这总比死掉好吧。五天里有三天我是这么想的。

彼得在伯明翰安置中心(Birmingham Settlement)找了一份工作,专门帮助流浪汉和穷人。与此同时,他还致力于在威尔士的群山中建设一处心灵静修所。他参加了一次146公里的慈善步行,还去瑞士阿尔卑斯山和美国西部远足。我们这位“行走的死人”在手术后又生存了将近八年。他的事例促使美国和许多欧洲国家采用这种微型旋转血泵作为心脏移植的替代疗法。许多病人出院后继续工作。现在16年已经过去,随着护理血泵患者的技术日渐高超,机械心脏能够实现的生存时间已经快要和心脏移植相等了。

在《华盛顿邮报》刊登那篇报道之后几个礼拜,彼得就死了。我当时远在日本,正努力向一个不接受心脏移植的文化介绍心室辅助装置。彼得的死和他的心泵无关,也不是心力衰竭造成的。他只是出了许多鼻血,造成他仅有的一只病肾发生衰竭。其实他当时完全可以接受透析治疗(我们在第一次手术之后就给他透析了一个礼拜),但当地的医院拒绝介入。由于缺乏治疗,他血液中的钾和酸大量淤积,造成心脏纤颤,他的心泵也给关掉了。要是我当时人在英国,我们一定会把他接过来治好的。我认为这是一例完全没有必要的死亡。

我们征得彼得的妻子戴安娜的同意对他做了尸检,为的是研究没有脉搏的血液循环对身体的长期影响。那只心泵还跟新的一样,里面没有血块,转子的轴承也只有微小的磨损。我们把它还给了纽约的罗伯·贾维克,它继续在一部试验设备上工作了几年。彼得自己的左心室严重扩张,仍然没有恢复功能。唯一和心泵有关的发现是他主动脉壁上的肌肉变薄了。由于脉压小到几乎为零,他的主动脉也不需要像我们一样保留厚厚一层肌肉。这绝好地体现了自然对于环境的适应。

彼得留下的遗产是宝贵的。他的经历证明了机械血泵的巨大潜力:它能为千万名严重心力衰竭,却没有资格接受心脏移植的患者带来高质量的生活。这里几乎没有任何伦理争议,无论你怎么费心搜罗。如果不接受这种疗法,那些病人就只有短暂而可怜的生命,这就是现实。

彼得说得很清楚:这段额外的生命不是普通的生命。你要为此付出代价,还要再度迎接死亡。但他毕竟是第一个显示了血泵技术真正潜力的人。我也很高兴,在一项大多数人认为不可能的事业中出了一份力。彼得真是一个不同凡响的男人。