| 凯列班与女巫 | 收藏 |

4. 猎巫与阶级反叛

凯列班与女巫 作者:西尔维娅·费代里奇

从这些案例中我们可以看出,猎巫是在特定的社会环境中发展起来的。在这个环境中,“过得好一些的人”一直生活在对“下等人”的恐惧中。当然,我们可以预想底层人会怀有邪恶的想法,因为在这个时期他们正失去一切。

这种恐惧以攻击大众魔法的形式表现出来并不令人惊讶。对抗魔法的战斗一直伴随着资本主义的发展延续至今。魔法的前提是相信世界是有生命的,是不可预测的,而且万物都有一种力量:“水、树木、物质、文字……”(Wilson 2000;xvii)。因此,每一个事件都被解释为一种神秘力量的表达,这些力量必须被破译并为人所用。一位德意志牧师于1594年对一个村庄进行了牧民访问,随后在发出的信中可能略带夸张地描述了这在日常生活中意味着什么:

咒语的使用非常广泛,以至于这里没有一个男人或女人在开始或做任何事情时……不首先求助于一些征兆、咒语、魔法或异教手段。例如,分娩时,抱起或放下孩子时……在把牲畜带到田里时……他们丢失了一件物品或没有找到它时……晚上关上窗户时,有人生病或牛有奇怪的行为时,他们立即跑到占卜师那里询问谁抢了他们的东西,谁给他们下了咒,或向占卜师求得一个护身符。这些人的日常经验表明,人们滥用迷信……这里的每个人都以文字、名字和韵文的形式参与迷信活动。他们使用着上帝、神圣三位一体、圣母玛利亚、十二使徒的名字……这些词既公开又秘密地被说出来;它们被写在纸片上,被吞下,被做成护身符随身携带。他们还做出奇怪的手势和动作,发出奇怪的声音。然后他们用草药、树根和某种树的树枝来练习魔法;而所有这些实践都有自己特定的日期和地点。(Strauss 1975:21)

正如斯蒂芬·威尔逊在《魔法的宇宙》(The Magical Universe,2000)中指出的那样,实行这些仪式的人大多是为生存而挣扎的穷人,他们总是试图避免灾难,因此希望“安抚、劝说甚至操纵这些控制力量……以远离伤害和邪恶,并获得包括生育、福祉、健康和生命在内的好处”(第xviii页)。但在新的资产阶级眼里,这种无政府主义的、分子式的关于世界权力扩散的概念是十分可恶的。为了控制自然,资本主义的工作组织必须拒绝魔法实践中隐含的不可预测性,拒绝与自然元素建立秘密关系的可能性,也拒绝相信存在只有特定个人才能获得的,因此不容易被普及和利用的力量。魔法也是工作过程合理化的一个障碍,是对建立个人责任原则的一个威胁。最重要的是,魔法似乎是一种拒绝工作的形式,不服从命令的形式,一种基层抵抗权力的手段。世界必须“祛魅”,才能被支配。

到了16世纪,对魔法的攻击已经深入人心,而妇女是最有可能的攻击目标。即使不是专业的巫师/法师,她们也会被要求在动物生病时为其做标记,为邻居治病,帮助他们找到丢失或被盗的物品,给他们提供护身符或爱情药水,帮助他们预测未来。尽管猎巫的目标是各种各样的女性实践,但妇女首先是以这种身份——作为巫师、治疗师、咒语和占卜的施行者——受到迫害的。因为她们声称拥有魔法的力量,从而削弱了当局和国家的权力,让穷人相信其有能力操纵自然和社会环境,并可能颠覆既定秩序。

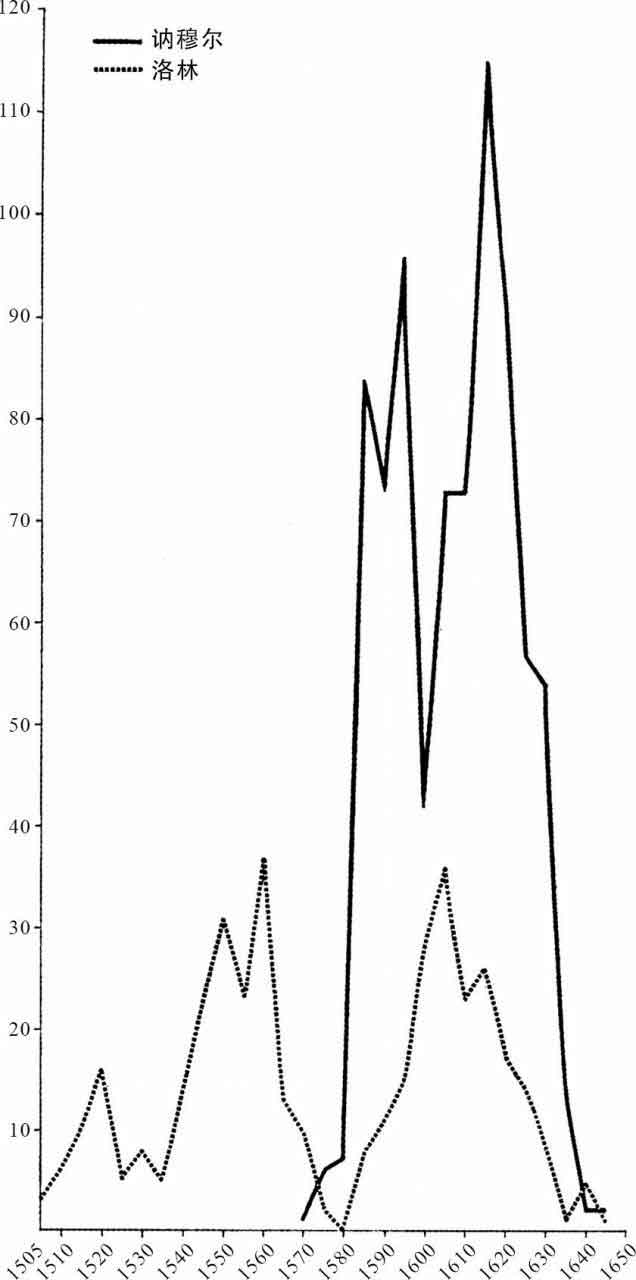

另外,如果不是发生在剧烈的社会危机和斗争的背景下,那么妇女世代实践的魔法或许就不会被放大成恶魔般的阴谋。亨利·卡门注意到社会经济危机与猎巫是同时发生的。他指出:“正是在价格大涨的时期(16世纪末至17世纪上半叶)(才)出现了最多的指控和迫害。”(Kamen 1972:249)

更重要的是,迫害的加剧与城市和农村起义的爆发同步。这些是反对土地私有化的“农民战争”,包括英格兰反对“圈地”的起义(1549年、1607年、1628年、1631年),当时数百名男子、妇女和儿童拿着干草叉和铁锹,开始破坏围绕公地建立的栅栏。在法国,1593—1595年的克洛堪起义反对什一税、过度征税和面包价格上涨,这一现象导致欧洲大部分地区出现大规模饥荒。

在这些起义中,往往是妇女发起和领导了行动。一个典型的例子是1645年发生在蒙彼利埃的起义,它由妇女发起,她们试图保护自己的孩子免受饥饿。1652年发生在科尔多瓦的起义也是由妇女发起的。此外,正是妇女(在起义被镇压后,许多男子遭到监禁或被屠杀)仍在持续进行抵抗,尽管是以一种更隐蔽的方式。这可能也是德意志西南部发生的情况,在那里,农民战争结束后的20年里发生了一场猎巫运动。埃里克·米德尔福特在写这个问题时,排除了这两种现象之间存在的联系(Midelfort 1972:68)。然而,他并没有问这其中是否存在家庭或社区关系,就如勒罗伊·拉杜里在塞文山脉发现的那种。在1476年至1525年期间,成千上万的农民不断起兵反抗封建势力并惨遭失败。不到20年后,在同一地区和村庄大量妇女被送上火刑架。然而,我们完全可以想象,德意志贵族实施的凶残镇压,以及成百上千的农民被钉在十字架上、斩首、活活烧死,沉淀了难以平息的仇恨和秘密的复仇计划。尤其是在老年妇女中间,她们看到并铭记在心,并有可能以各种方式向当地的精英表达敌意。

对女巫的迫害在这种环境下发展起来。这是用其他手段进行的阶级战争。在这种情况下,我们必须看到对起义的恐惧与检察官坚信有女巫的巫魔会(Witches Sabbat or Synagogue)之间存在着联系。在这一著名的夜间聚会上,成千上万的人聚集在一起,她们往往是从遥远的地方赶来。我们无法确定当局是否通过唤起人们对巫魔会的恐惧来打击实际的组织形式。但毫无疑问,法官对这些魔鬼聚会的迷恋不仅呼应了当时对犹太人的迫害,还让我们听到了农民在夜间,在僻静的山上和森林里举行秘密会议来策划叛乱的回响。意大利历史学家路易莎·穆拉罗在其关于16世纪初意大利阿尔卑斯山区女巫审判的研究《游戏中的女士》(La Signora del Gioco,1977)中写到了这个问题:

在费耶美山谷的审判中,一名被告主动告诉法官,一天晚上,当她和她的婆婆在山上时,她看到远处有一团大火。“快跑,快跑,”她的婆婆喊道,“这是游戏女士的火。”在意大利北部的许多方言中,“游戏”(gioco)是巫魔会最古老的名称(在费耶美山谷的审判中还提到一个指导游戏的女性形象)……在同一地区,1525年发生了一场大规模的农民起义。他们要求取消什一税和贡品,自由狩猎,减少修道院,为穷人提供旅馆,每个村庄有权选举自己的牧师……他们烧毁了城堡、修道院和神职人员的房子。但他们被打败了,遭到了屠杀。而那些幸存下来的人多年来一直被当局报复追杀。

穆拉罗总结道:

游戏女士的火光在远处渐渐消失,前面则是起义的火光和镇压的火堆……但对我们来说,正在准备的农民起义和神秘的夜间集会的传说之间似乎有着某种联系……我们只能假设,农民在晚上秘密地围着火堆聚会,取暖并相互交流……而那些知情者通过诉诸古老的传说来守护这些禁忌聚会的秘密……如果女巫有秘密,这可能就是其中之一。(Muraro 1977:46—47)

在对巫魔会的描述中,阶级反抗和性越轨是核心内容。巫魔会被描绘成一场畸形的性狂欢和颠覆性的政治集会,以讲述参与者所犯罪行以及魔鬼指示女巫反抗她们的主人而告终。同样重要的是,女巫和魔鬼之间的契约被称为宣誓结盟(conjuratio),就像奴隶和工人在斗争中经常签订的契约一样(Dockes 1982:222;Tigar and Levy 1977:136)。在检察官的眼中,魔鬼代表着对爱情、权力和财富的承诺,为了它,一个人愿意出卖她或他的灵魂,也就是说,愿意违反一切自然法则和社会法律。

食人族的威胁作为巫魔会形态的核心主题,据亨利·卡门说,这也让人想起了起义的形态,因为反叛的工人有时会通过威胁吃人来表示他们蔑视那些出卖血汗的人。卡门提到了1580年冬天发生在法国多菲内省罗芒镇的事情。当时起义反抗什一税的农民宣称“3天后将出售基督徒的肉”,然后在狂欢节期间,“反叛者的领袖穿着熊皮,吃着假装是基督徒肉的佳肴”(Kamen 1972:334;Le Roy Ladurie 1981:189,216)。同样在那不勒斯,1585年的一次抗议面包价格过高的暴动中,叛军肢解了负责涨价的地方官的尸体,并将他的肉块拿来出售(Kamen 1972:335)。卡门指出,吃人肉象征着对社会价值的彻底颠覆,这与女巫作为道德堕落的化身是一致的。而许多被归结为巫术的仪式也暗示了这一点:倒着庆祝的弥撒,逆时针的舞蹈(Clark 1980;Kamen 1972)。事实上,女巫是“颠倒世界”的生动象征,与颠覆社会秩序的千禧年愿望联系在一起,是中世纪文学中反复出现的形象。

卢西亚诺·帕里内托也从不同的角度强调了女巫巫魔会的颠覆性与乌托邦维度,他在《女巫与权力》(Streghe e Potere,1998)中坚持认为有必要对这个集会进行现代解释,从发展中的资本主义劳动规训的角度来解读其反叛性的特征。帕里内托指出,巫魔会的夜间维度是对当代资本主义工作时间规律性的侵犯,也是对私有财产和性正统(sexual orthodoxy)的挑战。因为夜间的阴影模糊了两性之间以及“我的和你的”之间的区别。帕里内托还认为,逃亡、旅行是指控女巫的一个重要因素,应该被解释为对移民和流动工人流动性的攻击,这一新的现象反映在对流浪者的恐惧上,当局在这一时期忧心于此。帕里内托的结论是,从其历史的特殊性来看,夜间巫魔会似乎是妖魔化了反叛主人和打破性角色所体现的乌托邦,它还代表了与新的资本主义劳动规训相悖的对空间和时间的利用。

在这个意义上,猎巫和早期对异端的迫害之间存在着连续性,后者也在强加宗教正统性的幌子下惩罚特定形式的社会颠覆行为。值得注意的是,猎巫行动首先在对异端迫害最激烈的地区(法国南部、汝拉、意大利北部)发展。早期在瑞士的一些地区,女巫被称为“异端分子”或“瓦勒度分子”(Monter 1976:22;Russell 1972:34ff.)。此外,异端分子也被作为真正宗教的叛徒烧死,他们被指控犯有属于巫术十诫中的罪行:鸡奸、杀婴、崇拜动物。在某种程度上,这些都是教会一直以来对敌对宗教提出的仪式性指控。但正如我们所看到的,性革命一直是异端运动的重要组成部分,从清洁派到亚当派。尤其是清洁派,他们挑战了教会对妇女的贬低性观点,主张拒绝婚姻甚至拒绝生育——他们认为这是一种针对灵魂的圈套。他们还接受了摩尼教,根据一些历史学家的说法,这也是中世纪晚期教会对世界上存在的魔鬼越来越关注和裁判官将巫术视为反教会的原因。因此,至少在猎巫的第一阶段,异端和巫术之间的连续性是不容置疑的。但是,猎巫发生在一个不同的历史背景下,这个背景已经发生了巨大的变化。首先是黑死病——欧洲历史上的一个分水岭——造成的创伤和混乱,后来在15世纪和16世纪,资本主义对经济和社会生活的重组带来了阶级关系的深刻变化。因此不可避免的是,即使表面上有连续性的一些元素(例如夜间的淫乱宴会),它们扮演的角色也与在先前教会反对异端的斗争中扮演的角色不同。