| 可能性的艺术 | 收藏 |

序言 可能性的艺术:通过比较理解政治

可能性的艺术 作者:刘瑜

众所周知,谈论政治是一件异常艰难的事情,在一个政治极化的时代尤其如此。很少有什么事物能够像政治那样,激起狂热的爱恨,让陌生人成为同道,让朋友成为敌人。阅读法国大革命的历史,我惊异地发现,罗伯斯庇尔曾经是死刑的反对者,但是不出数年,他所领导的雅各宾政权就成为断头台的象征。阅读纳粹的历史,我看到有纳粹声称,毒气室的发明其实让死亡变得更加“人道”了——这样的残酷,竟然以“人道”之名出现。我还读过韩非子的名句,“君上之于民也,有难则用其死,安平则尽其力”,而他把这叫作“明主”。似乎,政治是一切关系、一切道义、一切概念的扭曲场;似乎,政治总是带来错位,理解政治的努力永远造成误解。

然而,我们又不得不试图理解政治,这不仅仅是因为——如亚里士多德所言,“人是天生的城邦动物”,而且因为政治中有我们命运的源头。水手在大海上航行,努力练习航海技术,掌握气象地理知识,储备粮食物资,殊不知,最能影响这场航行成败安危的,不是水手的智识,而是大海本身的“脾气”。它波涛汹涌,水手无处可逃;它风平浪静,水手才可能岁月静好。人类从呱呱坠地那一刻起就被政治“绑架”,它是我们所有人脚下看不见的大海,是我们必须穿越的看不见的暴风骤雨。

这本书是我在“看理想”平台制作的一个音频课程的讲稿,是试图理解政治这个“大海”的一次努力。不过,作为一门“比较政治学”课程的讲稿,这本书并不试图对一时一地的政治做出是非判断,而恰恰是试图从“此时此地”抽离,通过历史的与全球的视野来激发新的问题与思考。很多时候,观点的不同来自视野的不同——海拔100米处看到的绿色田野,在海拔1000米处,可能不过是荒漠里的一小片绿洲,而到了海拔5000米处,这片荒漠又不过是漫漫大海中的一个孤岛。“比较”是为了抽离,而抽离是为了在另一个高度反观。固然,由于政治的易燃、易爆性,这本书注定是一场智识的冒险,但我仍然奢望,对于读者,它同时也是一场发现之旅,能够呈现一些不同的风景,埋下一点挥之不去的好奇。

什么是比较政治学?

这门课的名称叫作“可能性的艺术:比较政治学30讲”。“可能性的艺术”这个说法,来自俾斯麦的一句话:“政治是可能性的艺术。”我很喜欢这句话,因为它通过“艺术”这个词表达了政治的力量,又通过“可能性”这个词表达了政治的限度,所以我把它用在了课程的标题里。

那么,比较政治学又是什么?我是从博士期间开始学习“比较政治学”的。从那时开始,我就发现一个有趣的现象,每当有人问我:你是学什么专业的?我回答“政治学”的时候,对方往往就会饶有兴趣地追问:那你对美国大选怎么看?你对台湾的蓝绿之争怎么看?你对伊拉克局势怎么看?……可是,如果我回答“比较政治学”的时候,对方往往就在礼貌的微笑中陷入了沉默。为什么?大约是因为大多数人不知道“比较政治学”是干什么的,听上去有点高大上,但又让人摸不着头脑,不知道该怎么接话。好好一个“政治学”,因为加上了“比较”二字,就拒人于千里之外了。

可能有些朋友会出于直觉说,“比较政治学”,就是比较一个国家和另外一个国家吧?这个说法只能说部分正确但不完全正确。事实上,如果去调查全球比较政治学者的研究领域,会发现,其中大多数只研究一个国家或者一个地区,是“国别专家”或“地区专家”,比如“拉美专家”“中国专家”“伊朗专家”等,只有很少一部分是真的在从事比较研究,其中进行国别案例比较的更是少而又少。所以,所谓“比较政治学”,其根本特性不在于研究内容是否真的在进行案例比较。

那么,什么是“比较政治学”?也许一百个比较政治学者有一百个回答,在这里我分享一下我自己的看法。我的理解是,比较政治学当中的“比较”,与其说是一种具体的研究方法,不如说是一种研究的视野。当你把你所面对的政治现实当作一万种可能性之一来对待时,你就获得了一种“比较的视野”。带着这种广阔的视野,即使你的研究对象只是一个时代的一个国家,你的问题意识却是来源于潜在的比较。比如,当一个人追问:“为什么国家A的经济发展没有带来民主转型?”这个问题背后,实际上已经预设了一个通过比较才能获得的观点——这个观点就是:在许多其他的国家,经济发展带来了民主转型。再举一个例子,如果有人追问:“为什么在国家B民主转型带来了战乱?”同样,这个问题背后也预设了一个只有通过比较才能获得的看法,那就是“另一些国家的民主转型是和平、没有战乱的”。

所以,即使是所谓国别研究专家,也往往需要通过“比较的视野”获得重要的、有趣的研究问题,然后再将这个问题带入到对具体国家的研究当中去。他得有那个“见山不是山”的阶段,才能使“见山又是山”成为一个境界。学者李普赛特(Seymour Martin Lipset)曾说过一句话,我印象非常深刻,他说:“只懂一个国家的人不懂任何国家。”我想他表达的正是类似的意思。

其实,不仅仅是学者,即使是普通人日常生活中的思考,也往往需要通过比较发现问题、打开思路,因为比较产生冲击,冲击带来思考。

举个简单的例子,我记得小时候看电影电视的时候,经常看到这样的标语:“坦白从宽,抗拒从严。”当然,我们现在不这样提了,但是以前法治观念不强的时候,这种说法很常见。当时,这句话如此大义凛然,看上去简直是天经地义——一个人做了坏事当然要“坦白”,这有什么讨价还价的吗?可是,直到有一天,我看外国电影,听到了“你有保持沉默的权利,但是你所说的每句话都将成为呈堂证供……”这句话,我才意识到“坦白从宽”并非天经地义。现在,大家都知道,这是著名的“米兰达警告”。可是第一次听到这句话的时候,我并不知道世上还有什么“米兰达警告”,只觉得脑袋里“咯噔”一声,用我们今天的话来说,叫“三观碎了一地”——这个人是犯罪嫌疑人,居然还有“保持沉默的权利”?沉默居然还可以是一种权利?一个人做了错事,难道不应该老实交代吗?就算你没做错事,你交代清楚不就得了吗?但是,不,至少这个世界上有一部分人并不这样认为。他们认为让人自证其罪是不人道的,他们担心这种“坦白从宽”的观念会造成或者恶化刑讯逼供,他们认为在强大的国家权力机关和弱小的被逮捕的个体之间应该有一个作为缓冲力量的第三方,也就是律师。

这些观点对不对另外说,但是,了解这些观点的存在,对于开阔我们的视野非常重要。如果我从来没有看过这样的电影情节,不知道“米兰达警告”的存在,我可能永远不会去思考“坦白从宽、抗拒从严”这样的说法有没有问题,有什么问题。

再举一个例子。我有一个外国朋友在很多国家生活过,欧美、印度、土耳其、乌干达……在北京也住过三年。有一次,我和他聊天,他无意中提起:“北京是我住过的最安全的城市……”他这句话说得平淡无奇,但是在我脑子里又带来“咯噔”一声。因为它不仅仅是一个陈述,而且带来一个问题:为什么?为什么北京成为一个异常安全的城市?这背后有没有政治逻辑?它的政治逻辑又是什么?如果是一个从小在北京长大、从来没有去过其他国家的大都市长期生活的人,可能就不会意识到这一点,更不会产生困惑,因为他会把都市的安全感当作“理所当然”的事物。深夜出门吃个小龙虾,泡完酒吧叫个车,清晨到公园跑个步,似乎生活“本应如此”。但是,我们都知道,都市的安全感并非“理所当然”。战乱国家就不说了,即使是非战乱国家,比如墨西哥城、马尼拉、约翰内斯堡,甚至伦敦、纽约的某些街区,你都不会认为凌晨或者深夜在大街上独自走路是个好主意。俗话说,没有比较就没有伤害,其实有时候,没有比较也没有惊喜。

所以我经常和学生讲,什么是社会科学的洞察力?它首先是把熟悉的事物陌生化的能力,把句号变成问号的能力,把“此时此刻”和无数“他时他刻”联系起来的能力。这种能力和每个人的敏感性有关,但是,也和每个人的“见识”有关——也就是说,你阅读过的、听过的、走过的、观察过的、思考过的越多,你就越容易把现实当作“一万种可能性之一”来对待。如果你是一个井底之蛙,那么你就永远无法获得那个反观自身的视角,甚至还可能因为这种狭隘而狂妄自大。

这正是这个课程的努力方向——把形形色色的国家纳入我们的视野,建立一个尽可能丰富的、完整的参照系,以此来定位现实。我们知道,理解和判断的前提是参照系的存在——如果我们不知道人类年龄的大致范围,就很难判断多少岁算是长寿。如果人类年龄的极限是120岁,那么90岁就非常长寿了,但是如果极限是300岁,那么90岁就还是少年。同样的道理,比较政治学的功能,就是帮助我们建立一个政治可能性的参照系,以此分析理解各国政治所处的位置。所以,了解其他国家不仅仅是为了“猎奇”,甚至不仅仅是出于“心怀天下”的世界主义情怀,也是为了在浩瀚的可能性中理解我们自身。

这里,我想强调的一点,就是这门课所选择案例的多样性。我们可能都注意到,中国的知识界、文化界格外关注欧美和日本——这一点当然也很容易理解,毕竟,欧美日资讯发达、研究丰富,而且,人往高处走、水往低处流,欧美日国家是世界上最发达的地区,对它们格外关注,也反映了我们中国人希望生活越变越好的心态。我本人也写过一本关于美国政治的小书——《民主的细节》。

但是,从比较政治学的角度来说,只关注发达国家却可能是一种视野上的局限。学过社会科学的人可能都知道一个词,叫作“优胜者偏见”(survivor's bias)。什么意思呢?举例而言,如果我问我身边的人,考清华、北大容易吗?可能大部分人都会说很容易。为什么?因为我是清华的老师,身边的人大多不是清华就是北大的,就是我家门口的小超市里提着篮子买菜的,可能都有几个院士。你问这些人考清华、北大难不难,他们很可能说“不难”。但是,我们都知道,考清华、北大是非常难的,经常是一个县一年才考上一两个,说千里挑一都不为过。同样的道理,如果我们只关注发达国家,我们所获得的政治知识可能就有“优胜者偏见”。所以,正是为了调整这种可能的偏见,我在这门课里也大量选择了来自发展中国家的案例,希望以此获得一个更为完整的比较视野。

政治的力量

前面说完“比较政治学”中的“比较”,我再来说说其中的“政治”。显然,任何学科的人都愿意强调自己的学科有多么重要,我们政治学的人当然也不例外。但是,强调政治对于塑造一个国家命运的重要性,似乎并不符合一些人的观念。为什么呢?因为在一些人看来,政治是上层建筑,经济才是基础。也就是说,政治是被决定的那个,经济才是那个决定性因素。在这种观念里,只要出现任何政治问题,都会自动产生一个“正确答案”:还不是因为穷?这似乎也合乎我们日常生活中的一个朴素认知——俗话说,贫贱夫妻百事哀。所以,贫穷国家又何尝不是如此?

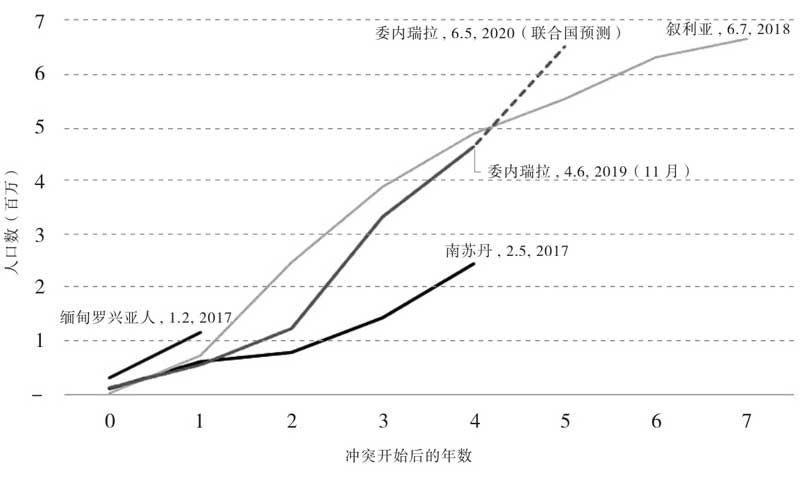

但是,问题就来了:经济发展又是从何而来?我举个直观的例子——委内瑞拉。这几年,很多人可能隐约听说过这个国家所发生的事情:超级通货膨胀、饥荒、大规模的人口逃亡。通货膨胀到了什么程度呢?就是民众与其去商店里买手纸,不如直接用钱当手纸用。为什么呢?因为纸比钱贵多了。人口逃亡又到了什么程度呢?如图0-1所示,460万人到其他国家去谋生了,这是委内瑞拉16%的人口,这也被认为是西半球历史上最大的难民潮。

但是,很多人可能不知道的是,直到1999年,委内瑞拉仍然是拉丁美洲人均GDP最高的国家。短短20年,一个拉美最富的国家,变成了最大的噩梦,这中间又发生了什么?民众是同样的民众,传统是同样的传统,宗教是同样的宗教,地缘位置当然也是同样的地缘位置。作为一个政治学者,我认为最大的变化就是激进左翼总统查韦斯上台了——一个自认为是罗宾侠式的政治家,以一己之力改变了委内瑞拉的政治生态,影响了委内瑞拉的经济。

所以,从委内瑞拉这个例子来看,政治真的只是所谓的“上层建筑”、等着被“经济基础”决定吗?还是,至少在某些情况下,政治本身也可能成为塑造经济乃至社会的根本性力量?当然,这个例子比较极端,在很多其他国家,政治对国家命运的影响未必如此清晰,但正是这种极端的情况,照亮了社会变迁当中的某些关键因果机制。在这个意义上,这样的例子几乎像是寓言——有时候,我们恰恰需要通过寓言,才能够理解现实。

其实,政治对国家命运具有根本性的影响,不仅仅是政治学者的看法。一些其他学科的人也是这么看的。比如著名经济学家诺斯(Douglass North),他对工业革命的看法就非常强调政治因素。我们都知道,工业革命具有划时代的意义,但是,关于工业革命,一个经久不息的问题是:为什么工业革命最开始发生在英国,而不是其他国家?为什么是英国人发明了蒸汽机?当然,关于这个问题,一百个学者可能有一千个看法。但就诺斯而言,他把问题的答案追溯到了英国的光荣革命。他的看法是,光荣革命成功地“把权力关进笼子里”,带来所谓“可信的承诺”(credible commitment),使得民众获得了前所未有的财产安全感,产生了投资、生产、创新的动力,最终触发了工业革命。这种看法被称为“制度主义”,直到今天,还有很多经济学家都是制度主义者。

政治的限度

当然,强调政治的力量,并不意味着政治万能论,尤其不意味着政治制度万能论。前面说到过,我非常喜欢俾斯麦的那句名言——“政治是可能性的艺术”,“Politics is the art of the possible”。其中,“the possible”这个词非常重要,为什么?因为它的本意正是强调政治不是魔术,它不能抵达“the impossible”,它不能做成无米之炊,它不能让水变成油,它不能发明永动机。

所以,我常常和我的学生强调一点:政治在社会中。什么叫“政治在社会中”?就是社会条件构成政治选择的半径,也影响政治选择的结果。我们都听说过一个成语,叫“淮南为橘,淮北为枳”。这是什么意思呢?就是同一个物种放在不同的气候、土壤、环境中,它长出来的东西有可能很不一样。

举个例子。菲律宾在1946年刚独立的时候,它的宪法和美国宪法非常像。原因是,在那之前,菲律宾是美国的殖民地,所以它的宪法是在美国的指导下制定的。但是,结果大家都知道,菲律宾后来的发展,无论是民主制度,还是经济发展,都不像是美国,离发达国家都很遥远。所以,同样的宪法,“淮南为橘,淮北为枳”。

再举个例子,北欧国家,像瑞典、丹麦、芬兰这些国家,都被称为“民主社会主义”国家,被视为是治理的典范。但是,很多人不知道的是,前面我们提及的查韦斯,他也把他在委内瑞拉的社会实践叫作“民主社会主义”,不过,我们在前面也说了,他的“民主社会主义”带来的,却几乎是国家的崩溃。可见,此“民主社会主义”非彼“民主社会主义”。相似的政治理念,放到不同的社会文化土壤当中,发生了完全不同的“化学反应”。这就是“政治在社会中”。

所以,虽然政治非常重要,但是政治也是有限的。一个社科学者如果没有这种专业谦卑,就容易成为井底之蛙。理解政治,有时候恰恰要从政治之外着手。只有通过研究政治与其他因素的“化学反应”,我们才能真正理解世界政治的多样性。也正是因为“政治在社会中”,因为“淮南为橘,淮北为枳”,所以研究比较政治学的目的,不是为了寻找一个“放之四海而皆准”的政治配方,也不可能找到这样一个政治配方。

但是,反过来,这是否意味着,研究比较政治必然要求价值上的虚无主义?是否意味着今天的委内瑞拉和20年前的委内瑞拉无所谓好坏,因为时代不同?所以,比较政治学最后的结论只能是:因为所有的国家都不同,所有的时代都不同,所以不存在是非,不存在好坏。大家想一想,这里面有没有逻辑问题?合理的逻辑是:这里的好东西到那里不一定是好东西。不合理的逻辑是:这里的好东西,在那里一定会成为坏东西。我们不能跳出一个逻辑陷阱,又掉入另一个逻辑陷阱。的确,“淮南为橘,淮北为枳”,但是美洲的土豆到了亚洲也还是土豆,它可能变成了大一点或者小一点的土豆,甜一点或者苦一点的土豆,但土豆还是土豆。

那么,为什么有时候“淮南为橘,淮北为枳”,有时候又是“在美洲是土豆,在亚洲还是土豆”?这种矛盾其实就帮助我们抵达了比较政治学思考的核心任务:在差异中寻找规律。在差异中寻找规律,简单来说,就是试图搞清楚,想要从A到B,需要哪些条件C?或者说,从A没有到达B,是因为缺少了哪些条件C?比较政治学的功能的确不是寻找政治的灵丹妙药,但它同样不是放弃对是非对错的判断,而只是试图让这种判断变得更加小心谨慎而已。

可能会有读者朋友说,这听上去很累啊。“既要……又要……”“虽然……但是……”“可能……也可能……”,我很想要“从A到B”,但结果还冒出这么多条件C?能不能给我一个明确的答案?能不能给我一个痛快的说法?用英语来表达,就是能不能给我一个punchline?很遗憾地告诉大家,社会科学的思考,包括政治学的思考,没有一劳永逸的答案,没有那个punchline。社会科学的思考就像是开车,需要时刻警觉,时刻观察路况,并根据路况随时调整速度和方向。一刹那间的走神,就可能导致车毁人亡。这听上去的确很累,但也是唯一安全的做法。世界是复杂的,但又不是随机的,知识也应当如此。求知的道路,意味着永恒的疲倦以及偶尔的惊喜。