| 时间的秩序 | 收藏 |

12.玛德琳蛋糕的香味

时间的秩序 作者:卡洛·罗韦利

快乐及掌控自己

就是一个人

在其生命的每一天

都可以说:

“今天,我活过;

明天,不论上帝给我们

一片乌云,

还是一个

阳光澄澈的清晨,

他都不会改变我们可怜的过去。

流逝的时光

带给我们的记忆若不存在,

他便寸步难行。”

让我们把注意力转向自己,然后再转向涉及时间本质时我们所扮演的角色。最重要的一点是,作为人类,我们到底是什么呢?实体吗?但世界不是由实体构成的,而是由彼此联系的事件组成。那么,“我”是什么呢?

在公元1世纪用巴利文写成的佛经《那先比丘经》中,那先比丘(Nāgasena)回答弥兰陀王(King Milinda)的问题,否认了他作为实体的存在:[Mil., II, 1, in Sacred Books of the East, vol. XXXV, 1890.]

弥兰陀王对智者那先说:“师父,您叫什么名字?”老师回答道:“大王,我被称为那先。那先只是个名字、称呼、符号、一个简单的词语,这里并没有人。”

这番言论听起来如此极端,国王被震惊了:

如果没有人存在,那在这儿穿着衣服还能吃东西的是谁呢?是谁在依美德而活?是谁在杀戮、偷盗,谁在享乐、妄语?如果没有行为者,也就没有善恶。

他继续争辩说,主体必须是自发的存在,无法还原为其组成部分。

师父,头发是那先吗?指甲、牙齿、肉或骨头是那先吗?名字是那先吗?感觉、感知、意识是那先吗?还是说这些都不是?

智者回答说,这些都不是“那先”,国王似乎赢得了这场辩论:如果这些都不是那先,那他一定是其他什么——这就是那先,因此他肯定存在。

但智者用国王的论证来反驳他,问说战车由什么组成:

轮子是战车吗?车轴是吗?底盘是吗?战车是这些部分的总和吗?

国王谨慎地回答说,“战车”当然指的只是车轮、车轴、底盘这个整体的关系,以及与我们有关的整体运转——超越这些关系与事件,并不存在一个“战车”实体。那先胜利了,和“战车”一样,“那先”这个名字命名的只不过是关系与事件的集合。

我们是过程、事件、复合物,并且受限于时空。但如果我们不是一个单独的实体,那么是什么建立了我们的身份和统一性呢?是什么造就了这一切?我是卡洛,我的头发、指甲、双脚被认作我的一部分,我的愤怒与梦也是我的一部分,我认为今天的我与昨天的我是同一个卡洛,明天的我也是如此——是那个在思考、受苦与感知的人。

不同的要素结合起来,造就了我们的身份。对本书的论点而言,有三个要素特别重要:

1

第一个是,世界上每个人都有自己的一种视角。通过对我们生存必不可少的广泛关联,世界在每个人那里得到映现。[Carlo Rovelli, Meaning = Information + Evolution, 2016。]我们每个人都是复杂的过程,反映着世界,并以严格整合的方式,对我们接收到的信息进行加工和阐述。[G. Tononi, O. Sporns and G. M. Edelman, ‘A Measure for Brain Complexity: Relating Functional Segregation and Integration in the Nervous System’, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 91, 1994: 5033—5037.]

2

我们身份基础的第二个要素与战车的例子相同。在反映世界的过程中,我们把它组织为实体。我们会在一个大致均匀稳定的连续过程中,尽我们所能地通过聚合与分割来构想世界,与世界更好地相互作用。我们把一堆岩石组合成一个单独的实体,命名为勃朗峰(Mont Blanc),把它看作一个统一的事物。我们在世界上画线,把它划分为许多部分;我们建立边界,把世界分解为许多片,来估测它。我们神经系统的结构就是这样工作的,它接收感官刺激,不停加工信息,产生行为。形成灵活动力系统的神经元网络,会不断调整自己,力求对摄入的信息流做出尽可能长远的预测。[J. Hohwy, The Predictive Mind, Oxford University Press,Oxford, 2013.]为了完成这一点,神经元网络会把动力系统中大致稳定的固定点与所接收信息中反复出现的模式联结起来,或是在加工过程中间接做到这一点,以此不断进化。在当前非常活跃的对大脑的研究中,我们似乎已经看到了这一点。[参考 V. Mante, D. Sussillo, K. V. Shenoy and W. T.Newsome, ‘Context-dependent Computation by Recurrent Dynamics in the Prefrontal Cortex’, Nature,503, 2013: 78—84 ,以及这篇文章中引用的文献。]如果真是如此,那么“事物”,像“概念”,就是神经动力中的固定点,由知觉输入与连续加工中反复出现的结构引发。它们反映了世界某些方面的结合,它取决于反复出现的结构及其与我们相互作用产生的关联。这就是一辆战车的组成。休谟会为我们对大脑理解的进展感到高兴。

特别是,我们把组成其他人的生物体的过程集合整合为一个统一的形象,因为我们的生活是社会性的,因此我们与他人接触很多。他们是原因与结果的结点,与我们密切相关。在与其他同我们相似的人接触的过程中,我们形成了“人类”的观念。

我相信,我们关于自我的概念就源于此,而不是通过内省。当我们把自己看作个人时,我相信,我们正把发展出来用来与伙伴交往的精神回路应用于自身。

孩提时代,我关于自己的第一个形象就是我妈妈眼中的孩子。很大程度上,对自己而言,我们就是我们所看到的,以及朋友、亲人、敌人看到的我们。

我从未相信过笛卡儿的观点,他认为经验的首要方面是对思考的觉知,因此我思故我在。(笛卡儿的观点在我看来甚至是错误的:在笛卡儿的重构中,我思故我在不是第一步,而是第二步;第一步是我怀疑故我在。)

把自己看作主体并不是最基本的经验,而是个以其他众多思想为基础的复杂的文化推论。我最基本的经验——如果我们认为这确有意义的话——是看到我周围的世界,而不是我自己。我相信每个人都有“自己”的概念,这只不过是因为在某个特殊时刻,我们学会了向自己投射生而为人的概念,作为数千年进程中进化引导我们发展出的附加属性,以便与团体中的其他成员建立联系:我们从同类那里得到反馈,形成自我的观念,我们正是这些观念的映象。

3

但是在身份的基础中,还有第三个要素,也许是最重要的一个:记忆。这就是这些细致的讨论会出现在一本关于时间的书中的原因。我们并不是连续时刻中的独立过程的集合。我们存在的每个时刻都通过记忆,由奇怪的三条线索与我们最近的和最久远的过去相连。我们的现在充斥着过去的痕迹。我们是自己的历史。我是我自己讲述的故事。我并不是此刻靠在沙发上在电脑上打下字母“a”的这副躯体,我是自己的念头,充满着我写下的语句的痕迹;我是母亲的爱抚,是父亲悉心教导出的宁静祥和;我是青春期的旅行;我是自己的阅读在脑海中的积淀;我是我自己的热爱,我的绝望时刻,我的友谊,我书写的,我倾听到的;铭记在我记忆中的脸庞。最重要的一点,我是那个一分钟以前为自己泡了杯茶的人,那个刚才在电脑里打下“记忆”这个词的人,那个刚刚写下正在完成的这句话的人。如果这一切全都消失,我还存在吗?我就是这部正在进行的长篇小说。我的生活由此构成。

记忆把分散在时间中的过程联结在一起,而这些过程组成了我们。在这个意义上,我们存在于时间中。由于这个原因,今天的我与昨天的我是同一个人。理解我们自己也就是反思时间,而为了理解时间,我们也要反思自己。

最近有本研究大脑运作的书叫《你的大脑是部时间机器》(Your Brain is a Time Machine)[D. Buonomano, Your Brain is a Time Machine: The Neuroscience and Physics of Time, Norton, New York,2017.],讨论了大脑与时间流逝相互作用,在过去、现在、未来之间建立联系的方式。很大程度上,大脑是一部收集过往记忆的机器,以便使用它们不断预测未来。这出现在很大范围的时间尺度上,从非常短到相当长的时间。如果有人把东西扔给我们,让我们接住,我们的手会很巧妙地移动到物体片刻之后出现的位置:大脑运用过去的印象,已经非常迅速地计算出了飞向我们的物体未来的位置。从更大的时间尺度来说,我们种下种子,玉米会长出来;我们投入科学研究,明天也许会收获知识与新技术。预测未来的可能性显著提升了我们生存的概率,因此,进化选择了允许它发生的神经结构,我们就是这一选择的结果。过去与未来事件之间的存在对我们的精神结构十分重要。于我们而言,这就是时间的“流动”。

在神经系统的线路中,有些基本结构可以立刻记录下运动:一个物体出现在一个位置,随即又出现在另一位置,这并不会产生两个截然不同的信号,分别传向大脑,而只会产生一个信号,与我们正看着某样东西在移动这个情况相关联。换句话说,我们所感知的并不是当下,因为对在有限时间尺度上运作的系统而言这并没有什么意义。我们感知的是在时间中发生与延续的事物。在我们的大脑中,时间中的延续被压缩为对一段时间的感知。

这一直觉其实很古老,奥古斯丁对此的沉思一直很有名。

在《忏悔录》第十一卷中,奥古斯丁向自己发问,询问时间的本质,虽然有时会被一种令我备感无聊的福音传道士风格的感叹打断,但奥古斯丁清楚地分析了我们感知时间的能力。他说,我们一直在当下,因为过去已经过去,不复存在,而未来还未到来,因而也不存在。然后他问自己,我们如何能感知到一段时间,或甚至对它进行评估——如果我们只能处在当下的瞬间。如果我们一直在当下,又怎么能如此清楚地知晓过去、知道时间?此时此地,没有过去,没有未来。它们在哪儿?奥古斯丁得出结论,它们存在于我们的内心:

它在我头脑里,所以我才能测量时间。我千万不能让我的头脑坚信时间是什么客观的东西。当我测量时间的时候,我是在测量当下存在于头脑中的东西。要么这就是时间,要么我就对它一无所知。

初次读到这个想法似乎不觉得它令人信服,其实不然。我们可以说用时钟测量一段时间,但要这么做,需要在两个不同时刻读数。这是不可能的,因为我们一直在一个时刻,从未处于两个。在当下,我们只能看到现在;我们可以看到被理解为过去的痕迹的事物,但在看到过去的痕迹与感知时间的流动之间,有着明确的区别——奥古斯丁意识到,这种区别的根源在于,对时间流逝的感知是内在的,它是头脑不可或缺的一部分,是过去在大脑中留下的痕迹。

奥古斯丁对此问题的阐述相当精妙。它基于我们对音乐的体验。听一首赞美诗时,声音的含义由它前后的声音决定。音乐只能出现在时间里,但如果我们一直处在当下这一刻,又怎么能听到呢?奥古斯丁评论说,这是可能的,因为我们的意识基于记忆与预期。一首赞美诗,一首歌曲,在某种程度上以统一的形式存在于我们的头脑里,由某样东西把它们结合在一起——由那个我们当作时间的东西。因此这就是时间:只处于当下,以记忆与预期存在于我们的头脑中。

时间也许只存在于头脑中这一观念当然没有在基督教思想中占据主导。事实上,这是巴黎主教埃蒂安·唐皮耶( tienne Tempier)在1277年明确谴责为异端的观点之一。在他所谴责的信仰清单中,可以找到下面这句:

Quod evum et tempus nichil sunt in re, sed solum in apprehensione.[La Condemnation parisienne de 1277, ed. D. Piché,Vrin,Paris, 1999.]

意思是:年龄与时间实际上并不存在,而只是存在于头脑中,这种主张是异端邪说。也许我的书正在滑向异端……但是,既然奥古斯丁一直被看作圣人,我认为不必对此太过担忧。毕竟,基督教是相当灵活的……

要反驳奥古斯丁看似很容易,只需要争辩说,他发现的过去的痕迹可能存在只不过是因为它们反映了外在世界的真实结构。例如,在14世纪,奥卡姆(William of Ockham)在他的《自然哲学》(Philosophia Naturalis)中坚持认为,人能够同时观察到天空的运动和自己内心的运动,因此可以通过与世界共存而感知时间。几个世纪之后,胡塞尔(Husserl)正确而坚定地主张对物理时间与“内在时间意识”做出区分:对一位希望避免淹没在唯心主义无用旋涡之中的坚定的自然主义者来说,前者(物理世界)先出现,后者(意识)由前者决定,无论我们如何理解这个问题,结果均是如此。这个反驳完全合理,像物理学那样,长久以来消除了我们的疑虑,确保外在的时间之流是普遍真实的,并且与我们的直觉一致。但是,如果物理学反而告诉我们,那样的时间并不是现实的基本组成部分,我们还可以继续忽视奥古斯丁的观点,认为它与时间的真实本质无关吗?

人们探究内心对时间的感知胜于探究外在的时间本质,这一情形在西方哲学史上多次上演。康德在他的《纯粹理性批判》中讨论了时空的本质,把时间和空间都解释为知识的先验形式,也就是说,事物不仅与客观世界有关,也与主体的认识方式有关。但他也注意到,尽管空间由我们的外在感知塑造——通过把我们所见的外在事物进行组织,但时间由我们的内在感知塑造——通过组织我们的内在状态。我们要再一次到与我们的思维和感知方式密切相关的事物中、到我们的意识中,去寻找这个世界的时间结构的基础。即使不深究康德的先验论,这点也是正确的。

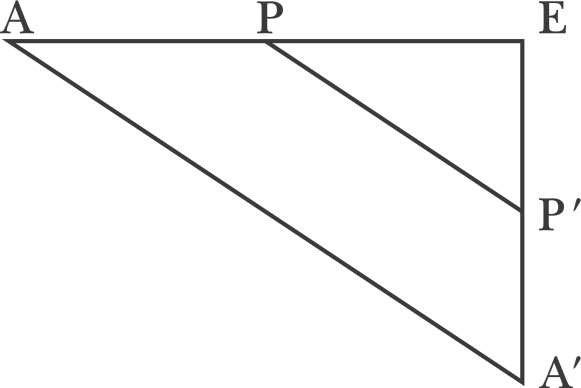

胡塞尔在用术语“滞留”(retention)描述经验的形成时,重复了奥古斯丁的观点,和他一样使用了歌曲的比喻[Edmund Husserl, Vorlesungen zur Phnomenologie des inneren Zeitbewusstseins, Niemeyer, Halle a. d. Saale,1928.](与此同时,世界变得庸俗了,歌曲取代了赞美诗):在我们听到一个音符的瞬间,前一个音符就“保存”了,于是那个音符也成了滞留的一部分,以此类推。它们一同运作,使当下包含过去的连续痕迹,逐渐变得越发模糊。[在引用的文本中,胡塞尔坚持认为这不会构成“物理现象”。对一个自然主义者来说,这听起来像是对其原则的声明:他不想把记忆看作物理现象,因为他决定使用现象学经验作为他分析的起点。大脑神经动力学研究说明了现象在物理术语中显现自身的方式:我大脑现在的物理状态“保留”其过去状态,我们离过去越远,这种状态就越会衰减。可以参考 M. Jazayeri and M. N. Shadlen, ‘A Neural Mechanism for Sensing and Reproducing a Time Interval’, Current Biology, 25, 2015:2599—2609。]按照胡塞尔的说法,通过这一滞留过程,这种现象“构成了时间”。下面这幅图出自胡塞尔,从A到E的水平轴代表流逝的时间,从E到A′的竖直轴代表时刻A的“滞留”,从A到A′连续下降。现象可以构成时间,是因为在任意时刻,E、P′、A′都存在。此处很有趣的一点是,胡塞尔并没有在客观假设的一系列现象(水平线)中发现时间现象学的源头,而是在记忆中(与预期相似,胡塞尔称为“前摄”[protention]),也就是图中的竖直线中发现的。我认为这(在自然哲学中)也是符合逻辑的,即便在物理世界中并不存在按线性统一排列的物理时间,而只有变化的熵产生的痕迹。

紧随胡塞尔,马丁·海德格尔(Martin Heidegger)写道——让我用我喜爱的清晰易懂的伽利略文字风格,来转述一下海德格尔特意为之的晦涩语言——“时间只在人类的范畴里成其为时间(time temporalizes itself only to the extent that it is human)”。[Martin Heidegger, ‘Einführung in die Metaphysik’ (1935), in Gesamtausgabe, Klostermann, Frankfurt am Main, vol. XL, 1983: 90.]对他而言,时间也是人类的时间,行为的时间,与人类密切相关的时间。即便后来,对于存在对人(“提出存在难题的实体”)而言是什么这个问题,[Martin Heidegger, Sein und Zeit (1927), in Gesamtausgabe,op. cit., vol. II, 1977, passim ; trans. as Being and Time.]海德格尔很感兴趣,但他最终还是把内在时间意识划进了存在本身的范围。

时间在多大程度上是主观所固有的直觉,对任何坚定的自然主义者来说仍然很重要,他们将其视为自然的一部分,不害怕谈论“现实”,并研究它,与此同时承认我们的理解与直觉从根本上是经我们的大脑这个有限的工具的运作方式过滤过的。这个大脑是现实的一部分,而现实取决于外在世界与头脑运作结构之间的相互作用。

但是思维是头脑的运作。对于这种运作,我们已经开始理解(甚微)的是,整个大脑的运作都基于留在连接神经元突触中的过去痕迹的集合。数以千计的突触不断形成,又被清除——尤其在睡觉时,只留下过去作用于神经系统的模糊映象。毫无疑问,这个形象是模糊的(想想我们的眼睛在每一时刻看到的成千上万个最终并没有留存在我们记忆里的细节),却包含了许多世界。

无限的世界。

这些就是年轻的普鲁斯特(Marcel Proust)每天早上重新发现并为之着迷的世界,它们出现在《追忆似水年华》的开篇里,在意识像气泡一样从不可测的深渊里浮现的眩晕瞬间中。玛德琳蛋糕的味道让他回想起贡布雷(Combray)[小说《追忆似水年华》中的故事发生地,为虚构地名。],于是那个世界的广阔版图呈现在他面前。那是个辽阔的世界,普鲁斯特在他这部伟大小说的三千页篇幅中徐徐展开这幅地图。值得一提的是,这部小说没有叙述世界上的事件,而是记录了一个人的记忆。从一开头玛德琳蛋糕的香味,到最后一部分《重现的时光》的最后一个词“时间”,这本书就是普鲁斯特大脑的突触里一次无序而详尽的漫步。

普鲁斯特发现了一个无限的空间,以及许多不可思议的细节、香味、深思、感觉、映象、再造、颜色、物体、名字、表情、情绪……这一切都在普鲁斯特两耳之间的大脑的褶皱里。这就是与我们的经验相似的时间之流:它就在那里,在我们内心,在我们神经元中过去留下的至关重要的痕迹里。

关于这件事,普鲁斯特说得再直白不过了,他在第一卷中写道:“现实只由记忆构成。”而记忆又是痕迹的集合,是世界之无序的间接产物,是之前写过的那个小小方程ΔS≥0的产物,这个方程告诉我们,世界在过去处于特殊状态,因此已经留下(以及会一直留下)痕迹。“特殊”,也许只针对少数子系统而言——包含我们的系统。

我们是故事,被置于眼睛后方二十厘米的复杂之地,我们是事物混合在一起留下的痕迹画出的线,朝向预测未来的事件,朝向熵增的方向,在这巨大而混乱的宇宙中一个相当特殊的角落。

这个空间——记忆——与我们从不间断的预期过程结合在一起,构成了我们把时间感知为时间、把自己感知为自己的来源。[G. B. Vicario, Il tempo. Saggio di psicologia sperimentale,Il Mulino, Bologna, 2005.]想一想:在没有空间或物质的情况下,我们的内心很容易想象自身,但如果不存在于时间里,它还能想象自身吗?[这是一个相当常见的评论,可参考 J. M. E. McTaggart,The Nature of Existence, Cambridge University Press,Cambridge, vol. I, 1921 。]

至于我们所属的物理系统,由于它与世界其他部分相互作用的奇怪方式,也多亏了它允许痕迹存在,以及因为身为物理实体的我们由记忆和预期组成,时间的视角才得以为我们开启,就像一片狭小却明亮的林中空地。[Lichtung, perhaps, in Martin Heidegger, Holzwege(1950), in Gesamtausgabe, op. cit., vol. V, 1977, passim.]时间开启了我们通向世界的有限通道。[对社会学奠基人之一涂尔干(Durkheim)而言,和其他类型的伟大思想一样,时间有其社会根源——尤其是构成其最初形式的宗教结构。如果时间概念的复杂方面即时间概念的“更外层”为真,那么拓展它以便把时间流逝的直接经验包含进来对我来说是很困难的:其他哺乳动物和我们有基本相似的大脑,因而能像我们一样体验到时间的流逝,却不需要一个社会或宗教。]对我们这些大脑基本上由记忆和预见构成的生物而言,时间就是我们与世界相互作用的形式——它是我们身份的来源。[对人类心理学中时间的基础方面的问题,可见威廉·詹姆斯(William James)的经典著作 The Principles of Psychology, Henry Holt, New York, 1890 。]

当然也是我们痛苦的来源。

佛陀把这点总结为几句箴言,成千上万人都把这作为他们生活的基础:生是苦,老是苦,病是苦,死是苦,怨憎会是苦,爱别离是苦,求不得是苦。[Mahāvagga, I, 6, 19, in Sacred Books of the East, vol.XIII,1881. 关于与佛教相关的概念,我主要参考的是H. Oldenburg, Buddha, Dall'Oglio, Milan, 1956 。]这些都是苦,因为我们必须失去我们所拥有的以及所爱的。因为一切生起的必然灭去。使我们受苦的不在过去或未来,它就在那儿,现在,在我们的记忆里,在我们的期待里。我们渴望永恒,我们忍受着时间的流逝,我们因时间而受苦。时间即苦。

时间就是这样,我们为它着迷,也同样为它困扰。也许同样因为它,你——我亲爱的读者,我的兄弟姐妹,才能手执这本书。因为它只不过是世界转瞬即逝的结构,世界里发生的一次短暂涨落,而这足以让我们这些由时间构成的生物诞生。我们的存在应该归功于它,它给予了我们存在这个珍贵的礼物,让我们可以创造转瞬即逝的幻觉——永恒——我们所有痛苦的根源。

施特劳斯(S t r a u s s)的音乐和霍夫曼斯塔尔(Hofmannsthal)的诗句用令人难忘的优美唱出了这一点[二人合作的歌剧《玫瑰骑士》第一幕。]:

我记得一个小女孩……

但那如何可能……

曾经我是那个小蕾西,

而后某天我变成了老妇人?

如果上帝想要如此,为何让我看到?

为何他不把这掩藏?

一切成谜,深深的谜……

我感到事物在时间中的脆弱。

从我内心深处,我感到我们

不应执着什么。

一切都从我指尖流逝。

我们想要抓紧的一切都消失了。

一切消失,如雾如梦……

时间是个奇怪的东西。

我们不需要的时候,它什么也不是。

然后,突然,除此之外什么也没有了。

它是我们周遭的全部。也在我们内心深处。

它渗入我们的脸庞。

渗入镜子,穿过我的鬓角……

在你我之间,它静默流逝,宛如沙漏。

哦,奎因,奎因。

有时我感到它无情地流逝。

有时我在午夜起身

关掉所有的时钟……