| 世界尽头与冷酷仙境 | 收藏 |

25 冷酷仙境——吃喝、象厂、圈套

世界尽头与冷酷仙境 作者:村上春树

爬绳不知比登梯舒服多少倍。绳上每隔三十厘米就打一个牢牢实实的结,而且粗细恰到好处,容易把握。我双手紧握绳索,身体略微前后摇晃着,有节奏地一步步向上爬去。自觉颇像荡秋千的电影镜头。诚然,秋千绳是不打什么结的,因为打结会遭到观众的轻蔑。

我不时仰望一眼,但由于电筒光迎面直射,很晃眼,很难看清距离。想必她担心我,正在静静地从顶端看我往上爬。腹部伤口随着心脏的跳动而闷闷地阵阵作痛。跌倒时跌伤的头依然痛个不止。虽说不至于影响爬绳,但痛毕竟是痛。

越是接近顶端,她手中的电筒越是将我的身体及周围情形照得光亮起来。但这总的说来是一种多余的关心,因我早已习惯摸黑攀援,给这光线一照,反而乱了步调,脚登空了好几次。我无法把握光照部分同阴影部分之间距离的平衡,看上去光照部分比实际突出得多,阴影部分则凹陷得多,而且过于耀眼炫目。人的身体可以很快适应任何环境,纵使很久很久以前潜入地下的夜鬼们能改变身体使之适应黑暗,也没有什么不可思议,我觉得。

爬到六七十个绳结的时候,总算摸到了类似顶端的东西。我两手扣住石沿,像游泳运动员爬上游泳池那样向上爬去。由于绳子太长,胳膊早已累得没有了力气,花了好长时间才爬上顶部。竟好像游了两三公里自由泳。她抓住我的皮带,帮我最后一把。

“好险的地方!”她说,“再晚四五分钟我们两人就都报销了。”

“这下可好了。”说着,我躺在岩石平面上,深深吸了几口气。“水到什么地方了?”

她放下电筒,一点点往上拉绳子。拉过大约三十个结时,把绳子递到我手里。绳子湿得一塌糊涂:水已涨到相当高度。再晚爬四五分钟,可就非同小可。

“可你能找到你祖父么?”我问。

“没问题,”她说,“就在祭坛里边。不过脚扭伤了,说是逃跑时脚踩进深坑来着。”

“脚扭伤还能来到这种地方?”

“当然能。祖父身体好,我们这个家族都身体好。”

“像是。”我说。我也算是身体好的,但较之他们还是望尘莫及。

“走吧,祖父等着呢。他说有很多话要跟你说。”

“我也一样。”

我重新背起背包,跟着她往祭坛那边走去。所谓祭坛,其实不过是岩壁上一个圆洞而已。洞内状似大房间,洞壁凹陷处放着一个气瓶样的灯盏,放出朦朦胧胧的黄色光亮,使得参差不齐的石头洞壁上爬满无数奇形怪状的阴影。博士身裹毛巾被坐在灯旁,脸有一半背光。由于灯光的关系,眼睛看上去深深下陷,但实际上可以说精神十足。

“噢,怕是死里逃生吧?”博士不无欣喜地对我说,“出水我是知道的。本以为能早些赶到,也就没怎么在意。”

“在街上迷路来着,爷爷。”胖孙女说,“差不多整整晚了一天才见到他。”

“好了好了,怎么都无所谓了。”博士道,“事到如今,费时间也罢省时间也罢都是同一码事了。”

“到底为什么是同一码事?”我问。

“算啦,这话说起来啰嗦得很,以后再说吧。还是先坐下,把脖子上的蚂蟥弄掉,要不然可就要留下痕迹啰!”

我坐在稍离开博士一点的地方,他孙女坐在我旁边,从衣袋掏出火柴擦燃,把附在我脖子上的蚂蟥烧掉。蚂蟥早已喝饱了血,鼓胀得足有葡萄酒瓶塞那么大,被火一燎,“滋”地发出一声带水汽的声响,落在地上还扭动了一会,女郎用运动鞋底一脚碾碎。皮肤被火烧了一下,紧绷绷地作痛。我使劲往左歪了歪脖子,觉得皮肤好像熟过头的西红柿的薄皮似的直欲开裂。这种生活不消一个星期,我的全身恐怕就要变成受伤的标本,就像挂在药店墙上的脚癣病例图那样制成精美的彩色版分发给大家。肚皮伤口,头部肿包,蚂蟥吮吸的红瘢,甚至性功能不全都可能包括进去。也只能这样才生动逼真。

“没带来什么吃的东西?”博士对我说,“情况紧急,没时间带够食物,从昨天就只吃巧克力来着。”

我打开背包,拿出几个罐头、面包和水壶,连同罐头刀一起递给博士。博士首先不胜怜爱地喝了水筒里的水,然后像察看葡萄酒年代似的一一仔细检查了罐头,把桃罐头和咸牛肉罐头打开。

“你们也来一个如何?”博士问我们。

我们说不要,在这种地方哪里上得来食欲。

博士把面包撕成片状,卷上咸牛肉,大口大口吃得十分香甜。又吃了几块桃,把罐头盒对在嘴上吱吱有声地喝里面的汁。这时间里,我拿出小瓶威士忌喝了两三口。由于威士忌的作用,身体各部位多少没那么痛了。这倒不是痛感减轻,而是因为酒精麻痹了神经,使我觉得痛感仿佛成了同我本身没有直接关系的独立生命体。

“啊,谢天谢地!”博士对我说,“这里一般备有应急食品,能保证两三天不饿。可这回因一时马虎没有补充,自己都感到窝囊。一旦过惯了舒服日子,就难免放松警惕,这是个很好的教训,晴天糊伞备雨时——古人说得实在妙极。”

博士独自嗬嗬嗬笑了半天。

“现在饭也算吃完了,”我说,“差不多进入正题吧。从头按顺序说好么——你到底想干什么?已经干了什么?结果如何?我应该怎么办?一五一十地。”

“恐怕专业性很强,我想。”博士不无怀疑地说。

“专业性强的地方从略就是。明白基本轮廓和具体方案也可以了。”

“要是全部捅出,估计你会生我的气,这可实在是……”

“不生气。”我说。事到如今,生气也于事无补。

“首先我恐怕必须向你道歉。”博士道,“虽说是为了研究,但毕竟欺骗了你利用了你,把你逼得走投无路,对此我正在深刻反省。不光是口头,我从内心觉得对你不起。不过话说回来,我所进行的研究,可以说是相当重要相当可贵的,几乎无与伦比的,这点无论如何得请你理解。科学家这种人,在知识宝藏面前眼睛是看不到其他东西的。也惟其如此,科学才得以取得不间断的进步。说得极端些,科学这东西正因为有其纯粹性才获得繁殖……呃,可读过柏拉图?”

“几乎没有。”我说,“不过还是请你抓住要点。关于科研目的的纯粹性已经完全明白了。”

“抱歉抱歉,我只是想说科学纯粹性这东西有时往往损伤很多人。这和所有纯粹的自然现象都在某种情况下给人们造成损害是一样的:火山喷发掩埋居民点,洪水把人们冲走,地震毁掉地面的一切。但如果说这类自然现象一律有害的话……”

“爷爷,”胖孙女从旁插嘴了,“能不能说得快点?要不然来不及的。”

“对对,说得对。”博士拉过孙女的手,啪啪拍了几下,“可是,啊——从哪里说好呢?我很不善于按纵向顺序把握事态,不知该说什么如何说。”

“你不是给我数据让我进行模糊运算了么?这里有什么名堂?”

“说明这点要追溯到三年前。”

“请追溯好了。”

“当时我在‘组织’的研究所工作来着。不是正式研究员,也就类似个体别动队吧。我手下有四五名人员,有堂而皇之的设备,钱也随便使用。我对钱无所谓,性格上也不愿意受制于人,但‘组织’提供用于研究的丰富实验材料却是得天独厚的,而更有魅力的,是能够将研究成果付诸实践。

“那时‘组织’的处境相当危急。具体地说,他们为保护情报所编排的各种数据保密系统,可以说已被符号士们破译殆尽。‘组织’如果将方法复杂化,符号士便用更复杂的手段破译,如此反复不止。这简直同争建高墙无异,一家建了高墙,另一家就斗气建得更高。几个回合之后,墙便由于建得过高而失去实用性。然而哪一家又都不肯罢手,因为一罢手就等于失败。一旦失败,势必失去其存在的价值。于是,‘组织’决定依据全新的原理来开发无法破译的数据保密方式,我便是作为这一开发项目的负责人而应聘的。

“他们选我是非常英明之举。因为,当时——当然现在也是——我在大脑生理学领域是最有能力最有干劲的科学家。我没有干发表学术论文或在学术会议上作报告那样的傻事,所以在学会里始终不引人注意,但在大脑知识的深度上任何人都无可与我匹敌。‘组织’知道这一点,正因如此才把我作为合适人选聘去。他们希望搞出一种完全不同的构想,不是将既成方式复杂化或改头换面,而是从根本上改弦易辙。而这种作业,那些在大学研究室里从早到晚埋头写无聊论文或计算工资的学者是无能为力的。真正具有独创性的科学家必须是自由人。”

“可你是由于加入‘组织’而放弃自由人立场的吧?”我问。

“不错,是那样的,”博士道,“你说得不错。对此我也在以我的方式反省。不后悔,而是反省。并非自我辩解——我急欲得到能够将自己的理论付诸实践的场所。那时我头脑中已形成了一整套严密的理论,只是苦于无法实际验证。这也是大脑生理学研究方面的困难所在,不可能像其他生理学研究那样用动物进行实验。这是因为,猴脑不具备对人的深层心理和记忆做出反应的复杂功能。”

“所以你,”我说,“就拿我们做人体实验对吧?”

“喂喂,别急于下结论,先让我简单阐述一下我的理论。暗号上有个一般性理论,即‘没有不能破译的暗号’。这固然不错。为什么呢,因为暗号这东西是基于某种原则才成立的,而原则这东西无论多么复杂和精细,归根结蒂精神上都有一个共通点,即能为大多数人所掌握。所以,只要掌握了这个原则,暗号就不难破译。暗号中信赖度最高的,是书对书系统,即互发暗号的两个人具有同一版的同一本书、以页数和行数决定单词的系统。但即使是这一系统,只要找到书也就算寿终正寝了,这就首先要求时刻把那本书留在手头,可是这样危险太大。

“于是我这样想:万无一失的暗号只有一个,那就是要用任何人都无法掌握的系统进行保密,也就是要通过万无一失的黑匣子来保存情报,又反过来把经过处理的东西通过同样的黑匣子加以保存。对黑匣子里的内容和原理,甚至本人都蒙在鼓里,可以使用,却不知其为何物。因为本人都不明白,所以他人便不可能凭借暴力窃取情报。如何,万无一失吧?”

“你说的那黑匣子就是人的深层心理?”

“是的,正是。再让我解释一下。是这样的:每一个人都是依照各所不同的原理行动的,不存在相同的人。总之这是Identity的问题。何谓Identity?就是每一个人由于过去积累的体验和记忆而造成的思维体系的主体性。简言之,称为心也未尝不可。每个人的心千差万别,然而人们不能把握自己的大部分思维体系,我如此,你也不例外。我们所把握的——或者说以为把握的——部分不过是其整体的十五分之一到二十分之一罢了,连冰山一角都称不上。譬如我问你一个简单问题:你是勇敢的,还是怯懦的?”

“不知道,”我老实回答,“有时候可以勇敢,有时候则是怯懦的,无法一言定论。”

“所谓思维体系恰恰是这么一种东西,无法一言定论。根据不同情况和对象,你可以在一瞬间差不多自然而然地在勇敢和怯懦之间选定一个点。这种缜密的程序早已在你身上形成,可是你几乎不了解程序的具体区划和内容,也没有必要了解。即使不了解,作为你本身也可以照常使之运转,这跟黑匣子完全是同一道理。就是说,我们头脑中埋藏着一个犹如人迹未至的巨象的墓场般的所在。应该说,除去宇宙,那里是人类最后一块未知的大地。

“不不,象的墓场这一说法并不贴切。那里并非死去记忆的堆放场。准确说来,称为象厂倒也许接近。因为无数记忆和认识的断片在那里筛选,筛选出的断片在那里被错综复杂地组合起来制成线,又将线错综复杂地组合为线束,由线束构成体系。这正是一家‘工厂’,从事生产的工厂。厂长当然是你,遗憾的是你不能去那里访问。就像漫游仙境的艾丽丝,要进入必须有一种特殊的药才行。路易斯·卡罗尔的这个故事实在编得精彩。”

“也就是说,我们的行动方式是由象厂发出的指令来决定的了?”

“完全正确。”老人道,“换言之……”

“请等等,”我打断老人的话,“让我提个问题。”

“请请。”

“大致意思我是明白了,但不能把行动方式扩展到属于表层的日常性行为的决定上面去。例如早晨起床是吃面包喝牛奶还是喝咖啡喝红茶,岂不是兴之所至的琐事么?”

“言之有理。”博士深深点了下头,“另一个问题是人们的深层心理总是处于递变之中。打个比方,就像每天都出修订版的百科全书。为了使人们的思维体系稳定下来,就需要将这两个故障清除掉。”

“故障?”我问,“什么地方算是故障?难道不是人们极为理所当然的行为吗?”

“这个嘛,”博士安抚似的说,“深究起来,会涉及到神学上的问题,也就是所谓决定论吧。就是说人的行为这东西是由神早已决定了的,还是彻头彻尾属于自发的这个问题。进入近代以后,科学当然是以人类的生理性思维结构为重点发展过来的,但若问何谓自发性,谁都无法提供圆满的回答,因为任何人都未能把握我们体内象厂的秘密。弗洛伊德和荣格倒是发表过各种各样的推论,但其发明的终究不过是能够对此加以表述的术语而已,方便固然方便,却未能确立人类的思维结构。依我看来,那无非是在心理科学外面涂上一层繁琐哲学的油彩罢了。”

说到这里,博士又嗬嗬嗬笑了一通。我和女郎静等他笑完。

“相对说来,我的思维方式富有现实性。”博士继续道,“借用一句古语,属于神的归神,属于恺撒的归恺撒。所谓形而上学,归根结蒂不外乎关于符号的家常闲话。在热衷于这玩艺之前,需要在有限的场所完成的事项简直堆积如山。例如黑匣子问题。仅仅把黑匣子作为黑匣子而不去管它诚然可以,直接利用黑匣子的性能也未尝不可,可是……”说着,博士竖起一个指头,“可是,必须解决刚才说的两个问题。一个是表层行为这一档次中的偶然性,另一个是黑匣子伴随新体验的增加所出现的变化。而解决这两个问题绝非轻而易举。为什么呢?因为正如你刚才所说——就人而言,这是理所当然的行为。只要生命不息,人就要经历某种体验,这种体验就要分秒不停地积蓄于体内,喝令其停止就如同令人死掉。

“这样,我就产生了一个设想:在一瞬间把人当时的黑匣子固定下来如何。如果其后出现变化,只管听之任之,不必理会。只是固定黑匣子时要固定得完整无缺,以便呼叫时可以毫不走样地呼叫出来,类似瞬间冷冻。”

“等等,”我说,“那就是让同一个人具有两种不同的思维体系是吧?”

“正是正是,”老人道,“诚哉斯言。你理解得很快,我没有看错。恰恰如你所说。思维体系A是恒定不变的。在另一状态下,它则是A′、A″、A‴不断变化着的。这就像右边裤袋里装停止不走的表,左边裤袋里装走动的表。可以根据需要随便取出哪一只。这样,一个问题就解决了。

“用同一原理来解决另一问题是可能的。就是说,把原始思维体系A表层上的选择性去掉即可。明白吧?”

我说不明白。

“一言以蔽之,就是像牙医削珐琅质那样削掉表层而只留下具有必然性的中心要素即意识核。这样一来,便不至于产生可称为误差的误差。进而将削掉表层的思维体系冷冻起来投入水井,‘扑通’一声。这就是模糊运算方式的原型。我在加入‘组织’之前建立的理论大致就是这么一种东西。”

“就是说要做脑手术?”

“脑手术是需要的。”博士道,“若研究再推进一步,做脑手术的必要性也可能逐渐失去,而用类似某种催眠术的方法通过外部操作制造出同样状态。但在目前阶段还做不到这一步,只能给脑以电刺激,即人为地改变脑的环状流程。这并没有什么稀罕,不过是多少运用一点现在仍对精神性癫痫患者施行的定位脑手术而已,以便将脑的扭曲变态所产生的放电一举消灭……专业性部分省略掉可以吧?”

“可以。”我说,“只说要点即可。”

“总之就是设置脑波流程的中继站,也算是分流点吧。在其旁边埋入电极和小型电池,并用特定信号来‘咔哧咔哧’转换中继站。”

“那么说,我的脑袋里也已埋入电池和电极了?”

“当然。”

“乖乖!”

“不不,它既没你想得那么可怕又没什么特殊,大小也只有小豆粒那个程度,体内带着这么大的东西走来走去的人世上多的是。此外有一点必须说明的是:原始思维体系即停止不走的那只表的线路是盲线。一旦进入盲线,你就再不能认识自己思维的所有流程。就是说,那时间里你根本不晓得你在想什么做什么。如果不是这样,恐怕你就会自行改变思维体系。”

“另外还有已削掉表层的纯粹意识核的照射问题吧?手术后从你的一个助手那里听说来着,说那种照射有可能给人脑以强烈影响。”

“是的,是有这个问题。不过并非在这点上已经有了明确见解,当时还仅仅是个推论,就是说没有试过,只是估计有此可能。

“刚才你提到过人体实验,坦率地说,这种实验我们已做过不止一例,因为不能一开始就让你们这些身为宝贵人材的计算士遭遇不测。‘组织’找来十个合适人选,我们对他们施行了手术,看了结果。”

“什么样的人?”

“这个我们无可奉告,反正是身强力壮的健康男性。条件是没有精神病史,智商在一百二十以上。至于是如何将这些人带来的,我们并不了解。实验结果还说得过去。十人之中有七人中继站运转良好,其余三人则全然无动于衷,思维体系或单一或相互混合。好在七人没出差错。”

“混合的人怎么了?”

“当然使之复原了,害处是没有的。剩下的七人在继续训练过程中明显暴露出几个问题点。一是技术问题,二是被实验者本身的问题。首先是中继站的转换呼号容易混淆。最初我们用任意的五位数编排呼号,但不知为什么,有几个人竟因天然葡萄汁的气味而致使中继站自动发生转换。这是午餐供应葡萄汁时看出来的。”

胖女郎在旁边“哧哧”作笑,但对我则不是一笑了之的事。拿我来说,在接受模糊处理之后,有时也对各种气味敏感得不行,例如一闻到她那带香瓜味的古龙香水味儿,脑袋里就好像听到什么声音了似的。倘若每次嗅到什么思路都发生转换,那可不是儿戏。

“这个问题,通过将特殊声波夹入数字之间的办法获得了解决。这其实很像某种嗅觉因呼号而做出的反应。另一点是这样一个事实:有的人即使在中继站发生转换的情况下,其原始思维体系也不能很好地运转。经详细察看,结果发现是被实验者本人的思维体系存在问题。因为被实验者的意识核本身在质上不稳定而且稀薄。尽管身体健康智力正常,但精神主体性尚未确立。也有相反的例子:自控能力不足。主体性固然绰绰有余,但若不做出有条理的安排,也是不能加以利用的。总之,并非任何人只要接受手术就能胜任模糊运算,也还是有适应不适应这个问题。这点毋庸置疑。

“如此一来二去,最后只剩下三个人。这三个人可以按照指定呼号准确无误地进行转换,从而可以使冻结的原始思维体系卓有成效地稳定地发挥功能。一个月时间里在他们身上一再实验,获得了成功的信号。”

“再往下我们就接受了模糊运算处理?”

“不错。通过反复考试和面谈,我们从将近五百名计算士中录取了二十六人。二十六人都具有坚定的精神主体性,身体健康,没有精神病史,可以控制自己的行动和情绪。这是一项非常麻烦的作业,因为有的部分光通过考试和面谈是无法澄清的。随即,‘组织’分别汇编出了这二十六人的详细资料:童年情况、学习成绩、家庭、性生活、饮酒量……总之无所不包。就是说你们像刚出生的婴儿那样被整个洗了一遍,所以我对你了如指掌。”

“有一点我不明白。”我说,“据我听到的情况,我们的意识核即黑匣子是保存在‘组织’的图书馆里。这是怎么实现的呢?”

“我们将你们的思维体系无一遗漏地扫描下来,进行模拟试验,将其结果作为主要备用品加以保存。因为若不这样处理,一旦你们身上发生意外就将全然动弹不得。可以说类似一种保险。”

“模拟试验结果可是完整的?”

“啊,当然不至于完整,因为只有有效地去掉表层部分才容易模拟。不过功能上还是近乎完整的。说得详细点,模拟结果是由三种平面坐标和全息摄影构成的。以往的电子计算机当然不能胜任,而当今新的计算机由于其本身含有相当程度的象厂式机能,因此可以适应意识的复杂构造。一句话,问题在于影像的固定性。这点说起来啰嗦,免了吧。最浅显地说来,扫描方法是这样的:首先将你意识的几种放电方式输入电脑。放电方式此一时和彼一时存在着微妙差异,因为要调整扫描线中的末端,编排光束中的扫描线。编排过程中,既有计测上无意义的,又有有意义的。这点由电脑判断。无意义的剔除,有意义的作为基本方式编排进去。这要以百万次为单位不知重复多少次,如同一张张叠放塑料纸。在确认任何一张都不再里出外进之后,将其方式作为黑匣子保存下来。”

“再现大脑不成?”

“不,不是。大脑是绝对再现不出来的。我们从事的不过是把你的意识系统用影像固定住,而且是在一定的时间性范围内。对于时间性和大脑功能的灵活性,我们是完全无可奈何的。但我做的并不止于此,我还在黑匣子图像化上面取得了成功。”说着,博士交替看了看我和胖孙女的脸。“意识核的图像化。这点迄今为止尚无任何人染指。因为不可能。但我使之成为可能。你猜我如何进行的?”

“猜不出。”

“让实验对象看某种物体,分析由视觉产生的脑电反应,再转换为数字,进而转换成点。起始浮现的图形极为粗糙,经过反复修整和具体补充,才将实验对象所目睹的图像显现在电脑屏幕上。实际作业可没有嘴说这么轻松,不知花了多少时间和精力。简单说来就是这样。如此翻来覆去,电脑终于吃透了程序,将脑电反应自动绘成图像。电脑这玩艺实在可爱得很,只要我这里发令不止,它就工作不息。

“其次,要把黑匣子输入业已吃透程序的电脑之中。这么着,意识核的状况便被奇迹般地制成了图像。诚然,图像还极其支离破碎,混沌不堪,而这样是毫无意义可言的。因此需要编辑,对了,正如电影剪辑那样。剪贴图像集成,有的去掉,有的进行各种组合,使之成为一个有头有尾的故事。”

“故事?”

“这没什么可大惊小怪吧。”博士说,“优秀的音乐家可以将意识转换为旋律,画家可以转换成色彩和形状,小说家则可转换为故事,同一道理。当然,既是转换,便算不得真正准确的模拟,不过对于把握意识的大致状况的确便利。因为纵令再准确无比,而若看到的只是一片混沌的图像罗列,也绝对不可能充分把握全貌。此外,由于并非要使用可视图像达到什么目的,也就没必要非弄得全都毫厘不爽不可。这种视觉化终究只是作为我个人爱好进行的。”

“爱好?”

“过去——还是战前——我干过电影编辑助理。因为这个关系,这方面的作业我非常得心应手。也就算是赋予混沌以秩序的工作吧。这样,我不用其他人员,只管独自一头扎在研究室里忙个不停,估计大家都不晓得我在搞什么名堂。我就把图像化了的数据作为私有物偷偷带回家中,归为私有财产。”

“二十六人的所有意识都图像化了?”

“是啊,基本上。而且每个都取了名称,同时也是每个黑匣子的名称。你的大概是‘世界尽头’。”

“是的,是‘世界尽头’。我时常觉得莫名其妙,不知何以取这么一个名称。”

“这个以后再说吧。”博士道,“反正没有人晓得我将二十六个意识成功地制成了图像,我也没告诉任何人。我很想把这项研究在不同‘组织’发生关系的地方进行下去。我已经完成了‘组织’委托的项目,我所需要的人体试验也已结束,再没心思为别人的利益研究下去。我渴望重返随心所欲的生活,多方面开展自己感兴趣的研究。我不大属于潜心于单项研究那种类型,而适合平行推进几个项目:例如那边研究骨相学,这边研究音响学,再加上脑医学等。而若受雇于人,就根本无从谈起。所以,我在研究告一段落之后,便向组织申请辞职,说交给我的使命已经完成,剩下的只是技术性工作,自己差不多该走了。然而他们死活不肯答应,因为我对那个项目了解得过多,他们担心我可能跑到符号士那里去,而致使目前阶段的模糊计划化为泡影。对他们来说,非友人即敌人。‘组织’求我再等三个月,让我只管在研究所里自己喜欢什么就研究什么,工作一点不干也没关系,还付给特别奖金,告诉说在这三个月时间里叫人完成严格保密系统,之后我即可离开。我生来喜欢自由自在,如此受人束缚自然感到极其不快,但作为事情倒也不坏。于是我决定在那里悠然自得地生活三个月。

“问题是人一悠闲起来,必然节外生枝。由于时间太多,我便心生一计,想在实验对象——也就是你们——大脑中继站里追加一条不同的线路,即第三条思维线路,并把我重新编排的意识核加进线路。”

“为什么做这种事?”

“一来我想观察这将给实验对象带来怎样的影响,想了解由他人重新安排编制的意识在实验对象身上如何发挥功能。人类历史上还没有这类明确的例证。二来——当然是心血来潮——我想既然‘组织’允许我随心所欲,我何不随心所欲地对待他们,做几个他们不知晓的功能。”

“就因为这个,”我说,“你就把电气机车线路那样无事生非的东西塞到我脑袋里来了?”

“哎呀,那么说我可就无地自容了,实在无地自容。不过你恐怕还不理解,科学家的好奇心这东西是怎么也抑制不住的。对于那些协助纳粹的生物学家在强制收容所里进行的无数活体实验,我当然深恶痛绝,但内心深处也这样想过:反正是干,为什么不能干得巧妙干出成效来呢?以活体为对象的科学家所朝思暮想的,其实完全是同一内容。况且我所干的决非危及生命的勾当,不过把两个东西变成三个罢了,只是稍微改变一下环形流程罢了。这并不特别增加大脑负担,无非是使用同样的字母卡造出另一单词而已。”

“可是,事实上除我以外所有接受模糊运算处理的人都死了,这点你作何解释?”

“我也不知道,”博士说,“如你所说,二十六个接受模糊运算手术的计算士中,的确死了二十五人。死法如出一辙,晚上躺下,早上死了。”

“那么,我也同样,”我说,“说不准明天就同样一命呜呼,对吧?”

“情况没那么简单。”博士在毛巾被里慢吞吞地蠕动着身体,“那二十五人的死时间集中在半年里,也就是手术后一年零两个月到一年零八个月之间。二十五人全部死于那一期间,而惟独你在过了三年零三个月的今天还能安然无恙地继续进行模糊运算。这样,不能不认为只你一人具有别人所没有的特殊素质。”

“特殊是什么样意义上的特殊呢?”

“且慢。手术之后,你可出现过某种奇异症状?如幻听、幻觉、神志不清等等?”

“没有,”我说,“幻听幻觉都没有,只是觉得对某种气味十分敏感,大多像是水果味儿。”

“这点所有人无一例外。特定水果味对中继站是有影响的。原因不清楚,反正有影响。但作为结果,没造成幻觉、幻听和神志不清,是吧?”

“是的。”我回答。

“唔。”博士沉吟片刻,“别的呢?”

“这倒是我刚刚感觉到的:有时好像逝去的记忆重新回来了。此前由于是支离破碎的东西而没怎么注意,而刚才出现的则相当清晰而且持续时间长。原因我晓得,是水声诱发的。但不是幻觉,是地地道道的记忆,毫无疑问。”

“不,不是的。”博士斩钉截铁,“也许你觉得像是记忆,其实只是你本身捏造的人为的桥梁。总而言之,在你自身的主体性同我编排输入的意识之间存在极为情有可原的误差,而你为使自身存在正当化而力图在这误差之间架设桥梁。”

“不好理解。过去一次也没发生过,为什么现在突然出现了呢?”

“因为我在转换中继站时解放了第三条线路。”博士说,“不过还是按顺序讲好了,否则很难讲清,你也不易明白。”

我又掏出威士忌喝了一口。看来事情的发展比我想象的严重得多。

“第一批八个人接连死去时,‘组织’把我叫去,要我查明死因。老实说,作为我虽然不愿意插手这桩事,但毕竟是我开发的技术,加之事关人的生死,不容我袖手旁观。不管怎样,我还是决定去看看情况。他们向我介绍了八人死亡的经过和脑解剖结果。如我刚才所说,八人的死法一模一样,全都死因不明。躯体和大脑毫无损伤,都如静静熟睡一般咽的气,简直同安乐死无异,脸上也全然没有痛苦的痕迹。”

“死因弄不明白?”

“弄不明白。当然推论和假定之类还是做得出的,毕竟接二连三死去的八人全是接受模糊运算手术的计算士,不可能以偶然情况视之,而必须尽力采取对策。无论如何这是科学家的义务。我的推论是这样的——是否脑中设置的中继站功能迟滞、烧毁或消失,从而导致思维体系发生混淆和大脑功能承受不住其力量的冲击?倘若中继站没有问题,那么根本症结是否在于解放意识核(尽管时间很短)本身?而这对于人脑是否不胜负载?”说到这里,博士把毛巾被一直拉到下巴,停顿一会,“这是我的推论。确凿证据固然没有,但根据前后情况再三斟酌,死因或是二者之一,或二者都是。我觉得这样推测是最为稳妥的。”

“做脑解剖也没搞清?”

“脑这东西不同于电烤炉,又有别于洗衣机,看不见接线和开关,改变的只是肉眼看不见的放电流程。所以人死之后,不可能取出中继站来检查。活脑出现异常可以判明,对死脑则只有徒呼奈何。当然,若有损坏或脓肿,自然一目了然,但无此症状,完好无缺,十全十美。

“于是,我们把活着的十名实验对象叫进研究室复查了一遍。取出脑波,转换思维体系,确认中继站运转是否顺利,并详细进行了面谈,询问身体有无异常,有无幻觉幻听。然而没发现任何堪称问题的问题,身体全都健康,模糊运算作业也一帆风顺。这样,我们估计死的人可能大脑有某种先天性缺陷,不适合从事模糊运算。至于何种缺陷尚不明了,但可以在研究过程中逐步澄清,赶在施行第二代模糊手术之前解决。

“但终归还是失算了,因为此后一个月又死了五人,其中三人还是我们彻底复查过的实验对象。复查也认为毫无问题的人为时不久也那般轻易地死了,这对我们实在是沉重打击。二十六人中,已有一半莫名其妙地死去。如此下去,适合不适合倒是次要的,主要的是将带来一个根本性问题,亦即将两套思维体系交相转换使用这点对于大脑来说原本就是不可能的。据此,我向‘组织’提议冻结这个项目,就是说将中继站从依然存活的人的脑中取出,中止模糊运算作业,若不然,说不定会全军覆没。但‘组织’说此事办不到,拒绝我的提案。”

“为什么?”

“他们说,模糊系统运行得极有成效,事实上已无法就此刹住而将整个系统重归于零。若果真如此,‘组织’机能势必瘫痪。况且又不是说肯定全体死光,如果有人活下来,不妨将其作为有说服力的标本进行下一步研究。于是我退下来了。”

“而且只我一个逃生。”

“是这样的吧。”

我把后脑壳贴在岩壁上,怅怅地望着洞顶,用手心摩挲着脸颊茁壮的胡须。我记不准上次是什么时候刮的须,想必我的面目十分怕人。

“那我为什么没死?”

“终归是一种假设,”博士说,“假设又加假设。不过,依我的直觉,还不至于不着边际。具体说来是这样:你原本就是将数套思维体系区分使用的,当然是无意识的,是在自己都不知不觉之间将自身的主体性一分为二。用我前面那个比喻来说,就是右边裤袋的表和左边裤袋的表。你本来就有中继站,因而已经具有精神上的免疫力。这是我作的假设。”

“可有什么根据?”

“有的。还是在两三个月以前,我把已制成图像的二十六人的黑匣子即思维体系重新一一看了一遍,有一点引起了我的注意,就是你那部分最为完整,没有破绽,脉络清晰。一句话,完美无缺,几乎可以改编成小说或电影。但其他二十五人则不是这样,统统紊乱不堪,浑浊不清,一盘散沙,无论怎么修改编排都不成条理,难以收拾,就像拼接梦境。而你的却截然相反,不可同日而语,好比拿专业画家的画比幼儿习作。

“为什么会这样呢?我就此想了很多。结论只有一个:你是用自己的手归纳整理过的,所以才有如此井井有条的结构存在于图像集成之中。再打个比方,就好像你亲自下到自己意识底层的图像工厂亲手制作图像,而且是在不知不觉之间。”

“难以置信,”我说,“何以发生这种情况呢?”

“有各种各样的因素,”博士答道,“儿时体验、家庭环境、自我的过于客体化、犯罪感……尤其要指出的是你性格上有过于自我封闭的倾向。不是吗?”

“或许。”我说,“这到底将会怎样呢,假如我真是这样的话?”

“顺其自然。如果顺利,你也许就这样长命百岁。”博士说,“但现实生活中是不可能一切顺利的。对吧?你的处境是:无论愿意也罢不愿意也罢,你已经成为左右这场荒唐的情报战趋势的关键。‘组织’恐怕不久就要以你为典型开发第二项目,你将被彻底解析,用各种方式搅拌不已。具体如何我已不得而知,但不管怎样,你肯定要遭遇种种倒霉之事。我是不甚了解社会,但这点还是看得出来的,作为我也很想拉你一把来着。”

“得得。”我说,“你再不参加那个研究项目了吗?”

“我再三说过,我是不喜欢为别人一点点耗费自己的学问的,更不想参与将来不知牺牲多少人的研究项目。我也有许多地方需要反省。正因为这些琐事弄得我心烦意乱,我才把研究室设在避开世人的地下。‘组织’倒也罢了,符号士们居然也在打我的主意。总之我这人不大喜欢大的组织,组织考虑的只是自身利益。”

“那你为什么在我身上搞小动作?说谎把我叫来,故意让我计算?”

“因为我想赶在‘组织’和符号士把你抓去胡乱糟蹋之前来验证我的假设。这点一旦弄清,你也不必被折腾得一塌糊涂了。我给你的计算数据之中,含有转换为第三思维系统所需的暗号。就是说,你在转换成第二思维系统之后换了一个点,而用第三思维系统进行了计算。”

“所谓第三思维系统,就是你在经过图像化的基础上重新编排的系统?”

“完全正确。”博士点头道。

“可是这何以证明你的假设呢?”

“误差问题。”博士说,“你是无意间一一把握自己的意识核的,所以在使用第二思维系统阶段没有任何问题。但第三线路是我重新编排的,二者之间自然存在误差,而这种误差应该给你造成某种反应。作为我,就是想计测一下你对误差的反应。根据计测结果,应当可以进一步具体推测出封存于你意识底部的那个东西的强度、性质及其成因。”

“应当?”

“是的,是应当。可惜眼下一切都落空了。符号士们和夜鬼沆瀣一气,把我的研究室破坏得面目全非,所有资料都被洗劫一空。那伙浑蛋撤离后我回去看过一次,重要资料一点也没剩下,误差计测已根本无从谈起,就连制成图像的黑匣子也被带走了。”

“这点与世界完蛋有什么关系呢?”

“准确地说,并非现存的这个世界完蛋,而是世界在人们心中完蛋。”

“不明白。”我说。

“一句话,那就是你的意识核。是你意识所描绘的世界归于终结。至于你的意识底层何以藏有这种东西我不清楚,反正是世界在你的意识中走到尽头。反过来说,你的意识是在世界尽头中生存的。那一世界里缺少这个现存世界中应有的大部分东西。那里没有时间没有空间没有生死,没有正确含义上的价值观和自我,而由兽们来控制人的自我。”

“兽?”

“独角兽。”博士说,“那座镇子有独角兽。”

“莫非独角兽同你给我的头骨有某种关系?”

“那是我复制的,惟妙惟肖吧?依照你的意识图像制作的,费了好大的劲。倒也没什么特殊用意,只不过出于对骨相学的兴趣罢了。送给你。”

“请停一下,”我说,“自己意识深处存在那样一个世界这点我基本明白了。你以更显而易见的形式将其编排出来,作为第三线路植入我的脑中,之后送进暗号,将我的意识注入这条线路,使之模糊起来。至此没有失误吧?”

“没有。”

“随着模糊作业的完成,第三线路自动关闭,我的意识返回原来的第一线路。”

“不对。”说着,博士“咔咔”搔了几把后颈,“若是那样事情自然简单,但并非那样。第三线路不具有自动关闭功能。”

“那么说,我的第三线路一直开放着?”

“可以这样认为。”

“但我现在是按第一线路思考、行动的呀。”

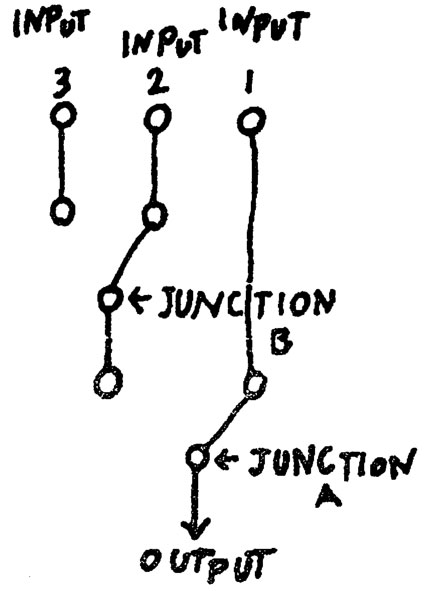

“因为第二线路已经封口。用图来表示,结构是这样的。”博士从衣袋掏出便笺和圆珠笔,画了张图递到我手里。

“是这样。这就是你的通常状态。中继站A连接输入点1,中继站B连接输入点2。但现在是这样的。”

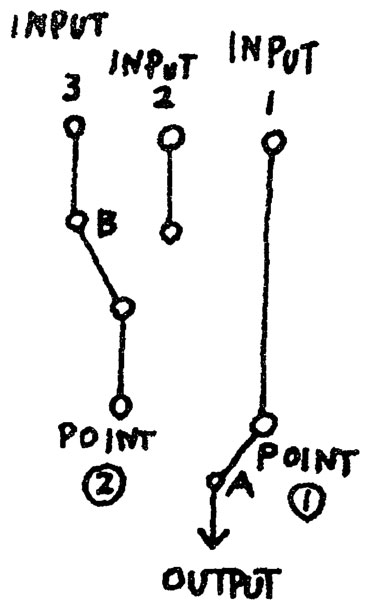

博士在另一张纸上又画了幅图。

“明白吗?中继站B连接第三线路,在这种情况下将中继站A通过自动转换同第一线路相连。这样,你可以用第一线路思考和行动。但这终究是暂时性的,而必须尽快将中继站B转换到线路2。这是因为,准确说来第三线路并非属于你自己的。如果听之任之,势必产生误差能,烧毁中继站B,致使永远同第三线路连在一起,以其放电将中继站A拉向点②,进而烧掉那个中继站。我本应该在此之前计测误差能,使之完全复原。”

“本应该?”我问。

“现在已经无能为力。刚才说过,我的研究室已被那帮浑蛋毁掉,珍贵资料荡然无存。我已无可奈何,十分抱歉。”

“如此下去,”我说,“我将永远嵌在第三线路之中,无法复归原位了?”

“想必是的,想必要在世界尽头中生活。我也觉得于心不忍……”

“于心不忍?”我一阵茫然,“这可不是光于心不忍就能了结的问题吧?你说于心不忍或许未尝不可,可我到底如何是好?事情本来是你惹起的,不是吗?开哪家的玩笑!还没听说过如此恶毒的勾当!”

“可是我做梦也没想到符号士会同夜鬼狼狈为奸。那帮家伙晓得我在着手干什么,一心想把模糊系统的秘密窃为己有。而且目前‘组织’恐怕也已知道此事。对‘组织’来说,我们两人是双刃剑。明白么?他们认为我和你搭档瞒着‘组织’开始另搞名堂,并晓得符号士们正对此虎视眈眈。其实符号士们是有意让‘组织’知道的,这样‘组织’就会为保守机密而设法把我们除掉。不管怎么说,我们已背叛了‘组织’。就算模糊方式暂时受挫,他们也还是不想放过我们。因为你我二人是第一次模糊计划的关键,一旦我们同时落入符号士之手,必然惹出一场大祸。另一方面这也正是符号士的阴谋所在。如果我们被‘组织’斩草除根,模糊计划也就寿终正寝;假如我们脱险投奔符号士,自然正中其下怀。总之符号士一无所失。”

“一塌糊涂。”我说。闯入我房间胡作非为、割开我肚皮的到底是符号士。他们之所以大动干戈,目的就在于把“组织”的注意力引到我身上。果真如此,我正好落入他们设下的圈套。“那么说,我已经山穷水尽了?符号士和‘组织’两面夹击,如此下去,我这一现实存在肯定化为乌有。”

“不,你本身不会完蛋,不过进入另一世界罢了。”

“半斤八两。”我说,“听着,我自己也知道我这个人渺小得几乎要用显微镜才看得出。过去就是这样,看毕业照也要花好半天时间方能找到自己。我一无家室,二无朋友,马上乌有也没人受累没人悲伤,这我完全清楚。不过说来你也许奇怪,我已经基本满足于这个世界,原因倒不清楚。或许我在与我自身一分为二又相互争执的凄惨情况下依然会自得其乐也未可知,说不明白。反正我还是觉得活在这个世界心里踏实。我是讨厌世上存在的大多数东西,对方想必也讨厌我,但其中也有我中意的,而且中意的就非常中意,这和对方中意不中意我没有关系。我就是这样生存于世的。我哪里也不想去,也不需要死。年纪的增长固然有时令人伤感,但这不光我一个人,任何人年纪都同样越来越大。独角兽和围墙也不稀罕。”

“不是围墙,是墙壁。”博士纠正道。

“什么都无所谓。围墙也罢墙壁也罢,哪样都不需要。”我说,“可以发一点火么?我很少发火,可现在越来越难以克制。”

“这种时候,怕也是情有可原。”老人搔着耳垂说。

“归根结蒂,责任百分之百在你身上。我毫无责任。策划的是你,实施的是你,把我卷进去的是你。是你在人家脑袋里擅自编织线路,出具假委托书令我做模糊运算,让我背叛‘组织’,使我遭受符号士的围追迫害,把我领进莫名其妙的地下,现在又要使我进入世界尽头。如此惨无人道的勾当闻所未闻。你就能对此无动于衷?反正请为我复原好了!”

老人“唔”了一声。

“人家说的不错,爷爷,”胖女郎插嘴道,“你有时候太热衷于自己的事情,以致连累别人。搞足鳍实验时不也是这样的么?无论如何得想个办法才行。”

“我的出发点原是好的,后来越来越糟实在是由于迫不得已的情况。”老人歉然说道,“现在已发展到了我束手无策的地步。我已无计可施,你也无法可想。车轮越来越快,谁都不能使它停下。”

“一塌糊涂!”我叹道。

“不过,你大概可以在那个世界里挽回你在这里失去的东西,已经失去的,和正在失去的。”

“我失去的?”

“是的。”博士说,“挽回你失去的一切,一切都在那里。”