| 艺术的故事 | 收藏 |

23 理性的时代 英国和法国,18世纪

艺术的故事 作者:E·H·贡布里希

1700年前后,欧洲天主教地区的巴洛克运动已经达到了顶点。这种无所不入的风尚不能不给予新教国家深刻的印象,尽管如此,新教国家实际上却没有采用它。甚至在查理二世复辟时期英国也还是这种情况,而那时的斯图亚特王朝向法国看齐,是憎恨清教徒的趣味和观点的。正是在那个时期,英国产生了自己最伟大的建筑家克里斯托弗·雷恩爵士(Sir Chritopher Wren, 1632-1723)。1666年的巨大火灾之后,他接到任务重建伦敦的教堂。把他的圣保罗主教堂(图299)跟仅仅20年前罗马修建的一座巴洛克式教堂(见436页,图282)比较一下是饶有兴味的。我们看出雷恩肯定受到了巴洛克风格的建筑家的各种组合与各种效果的影响,不过他本人当时没有去过罗马。雷恩的规模远为巨大的主教堂,跟博罗米尼的教堂一样,也有一个中央的穹窿顶,两侧的塔楼,一个略具神庙式的立面形成了主要入口的框架。博罗米尼的巴洛克式塔楼跟雷恩的塔楼之间甚至还有明显的相似之处,尤其是第二层。然而两个立面的总印象却大不相同。圣保罗主教堂的立面没有曲线。它没有运动的意味,而是给人有力而稳定的感觉。成对的圆柱用来使立面显得雄伟而高贵,这种方式使人联想到凡尔赛宫(见448页,图291),而不是联想到罗马的巴洛克式建筑。看一看细部,我们甚至会感到迷惑,不知道要不要把雷恩的风格叫做巴洛克风格。他的装饰中丝毫没有奇特或异想天开之处。他的所有形式都是亦步亦趋地遵照意大利文艺复兴时期的最佳样板。建筑物的每一个形式和每一个部分都能单独观看而不失去其内在的意义。跟博罗米尼或者梅尔克修道院的建筑师那种兴致勃勃的样子相比,雷恩给予我们的印象是节制和庄重。

雷恩

伦敦圣保罗主教堂

1675-1710年

当我们观察雷恩设计的教堂内部时,新教建筑跟天主教建筑之间的对比更为鲜明,例如可以看伦敦的圣斯蒂芬·沃尔布鲁克(St Stephen Walbrook)教堂的内部(图300)。像这样的一座教堂主要是被设计为一座大厅,供信徒们在那里聚集起来做礼拜。它的目标并不是呈现出另一个世界的景象,而是让我们集中思想。在他设计的许多教堂中,雷恩尽力使这样一个高贵而单纯的大厅的主题有永远新颖的变化。

伦敦圣斯蒂芬·沃尔布鲁克教堂内部

1672年

城堡的情况跟教堂的情况一样。没有一个英国国王能够筹集巨大的款项去修建一座凡尔赛宫,也没有一个英国贵族想跟德国的小君主在豪华奢侈方面一较长短。不错,建筑热潮的确到达了英国。马尔波罗的布雷牛姆宫(Blenheim Palace)的规模比欧根王侯的眺望楼(Belvedere)还大。但是这些都是例外情况。英国18世纪的完美典型不在城堡而在乡间宅第(country house)。

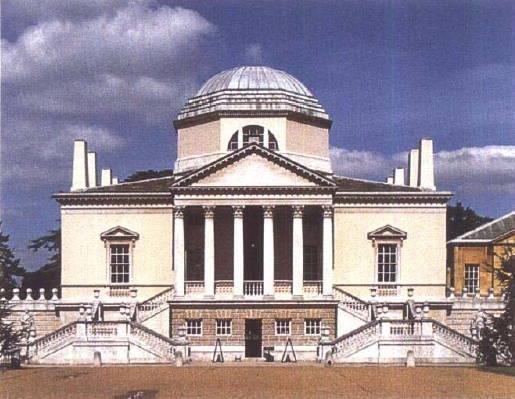

那些乡间宅第的建筑家一般摒弃巴洛克风格的奢侈放纵。他们的愿望是不违反他们认为属于“高雅趣味”(good taste)的规则,所以他们很想尽可能严格地遵循真正的或是号称的古典建筑法则。意大利文艺复兴时期的建筑家已经以严肃认真的科学态度研究并且丈量过古典建筑遗迹,在教科书中发表了他们的发现,给建筑者和工匠提供图形。那些书籍中最有名的是安德烈亚·帕拉迪奥的著作(见362页)。在18世纪,帕拉迪奥那本书在英国已经被认为是建筑中的全部艺术趣味规则的绝对权威。用“帕拉迪奥手法”(Palladian manner)建筑某人的别墅被认为是最时髦的样式。伦敦附近的奇兹威克府邸(Chiswick House)(图301)就是那样一座帕拉迪奥式别墅。它的中央部分是由它的主人、当时趣味和时尚的伟大倡导者伯林顿勋爵(Lord Burlington, 1695-1753)设计的,由他的朋友威廉·肯特(William Kent, 1685-1748)做装饰,这的确是紧紧地模仿帕拉迪奥的圆厅别墅(见363页,图232)。跟希尔德布兰特和欧洲天主教地区的其他建筑家不同(见451页),英国别墅的设计者丝毫没有违背古典风格的严格规则。那雄伟的有柱门廊符合用科林斯柱式建造的古典神庙立面的形式(见108页)。建筑物的墙壁简单朴素,没有曲线和卷涡纹,没有雕像加在屋顶,也没有怪诞的装饰。

伦敦奇兹威克府邸

约1725年

在伯林顿勋爵和亚历山大·蒲柏(Alexander Pope)时期的英国,趣味规则事实上也是理性规则。当时国民的整个倾向是反对巴洛克设计的放纵幻想,反对一种立意支配感情的艺术。凡尔赛风格的规整花园有无休无尽的矮树篱和小路扩展建筑家的设计,越出实际建筑物远远地进入周围的土地,这种花园当时遭到谴责,认为不合理,不自然;一个庭园或花园应该反映出自然美,应该集中一些使画家神往的美好景色。于是像肯特那样一些人,就创造了英国的“风景庭园”(landscape garden)作为他们的帕拉迪奥式别墅的理想的周围环境。正如他们曾经求助于一位意大利建筑家的权威来树立建筑中的理性的趣味的规则,他们也求助于一位南方画家来树立风景美的标准。他们对理想的自然面貌的认识,主要出于克劳德·洛兰的画。把18世纪中叶以前设计的威尔特郡(Wiltshire)秀丽的斯托海德(Stourhead)园地(图302)的景色,跟那两位名家的作品比较一下是饶有兴味的。背景中的“神庙”又使人联想到帕拉迪奥的“圆厅别墅”(圆厅别墅又是以罗马万神庙为模型建造的),而那整个景色有湖、有桥,还能使人想起罗马建筑物,这就进一步证实了我的评论,克劳德·洛兰的画(见396页,图255)影响了英国的风景之美。

从1741年起布置设计

在这种趣味和理性的规则制约之下,英国画家和雕刻家的地位并非永远令人羡慕。前面已经看到,新教在英国的胜利和清教徒对圣像和对奢侈的敌视,给予英国艺术传统一个沉重的打击。画肖像几乎成为惟一还需要绘画的工作,而且连这一任务也主要是由霍尔拜因(见374页)和凡·代克(见403页)那样的外国艺术家来承担,他们在国外声誉鹊起以后就被请到了英国。

在伯林顿勋爵时代,时髦的绅士们并不是根据清教徒的主张而反对绘画和雕刻,但是他们并不想把工作交给还不曾名扬国外的本地艺术家。如果他们的宅第需要一幅画,他们宁可去买一幅有意大利某名家署名的画。他们以自己是鉴赏家而得意,有些人收集最令人赞赏的前辈大师的作品,但是不大雇佣当代的画家。

这种情况大大激怒了一位年轻的英国版画家,他不得不靠给书籍做插图为生。他的名字是威廉·贺加斯(William Hogarth, 1697-1764)。他觉得自己已经具备了优秀画家的条件,跟花几百英镑从国外买来的那些作品的作者相比并不逊色。但是他知道当代的艺术在英国没有公众市场。所以他精心创作了一种足以迎合同胞口味的新型绘画。他知道他们会问:“画有什么用途?”他得出结论,为了使清教徒传统教养出来的人士动心,艺术必须有明确的目的。因而他设计了一批画,画中告诫人们善有善报,恶有恶报。他要画出《浪子生涯》(Rake's Progress),从放荡和懒惰直到犯罪和死亡,或者画《残暴四部曲》(The Four Stages of Cruelty),从一个孩子折磨一只猫直到一个成人的残忍的谋杀。他要清清楚楚地画出这些劝勉的故事和警戒的事例,使得任何人看到这一系列画以后都会理解画中所告诫的全部事例和教训。他的画其实类似一种哑剧,剧中所有的人物都有特定的任务,通过姿势和使用舞台道具把寓意表现得清清楚楚。贺加斯自己把这种新型绘画比作剧作家和舞台演出家的艺术。他尽一切力量描绘出他所说的每个人物的“性格”,不仅通过他的脸还通过他的服装和行为。他的每一套组画都能当作一篇故事来读,或者更确切地说,当作一次布道。就此而言,这种艺术类型大概不大像贺加斯想像的那么新颖。我们知道中世纪艺术就用图像来传授教训,而且直到贺加斯的时代,这个图画布道的传统一直保存在通俗艺术之中。集市上一直出售粗糙的版画,表现酒鬼的末路或赌博的危险,而且叫卖唱本的也出售表述类似故事的小册子。可是贺加斯却完全不是这样的通俗艺术家。他仔细地研究过以前的名家的作品和他们获得绘画效果的方式。他熟悉杨·斯滕之类荷兰名家,他们用人们生活中的幽默插曲布满画面,擅长描绘某个类型人物的性格的表现(见428页,图278)。他也知道当时意大利艺术家的方法,知道瓜尔迪(见444,图290)之类威尼斯画家的方法,他们已经教给了他用寥寥几笔生气勃勃的笔触就呈现出一个人物形象的诀窍。

图303是《浪子生涯》中的一个故事,可怜的浪子已经走到末路,成为疯人院中胡言乱语的疯子。这是个赤裸裸的恐怖场面,表现了各种各样的疯子:第一室里的宗教狂正在稻草上翻滚,很像巴洛克式圣徒像的滑稽模仿品,下一室里可以看到夸大狂带着他的王冠,白痴在向疯人院墙上乱画世界的景象,瞎子拿着他的纸制望远镜,一个古怪的三人小组聚集在楼梯周围——小提琴手露齿而笑,歌手的憨态可掬,还有那个毫无感情的人的可怜相,他刚刚坐下来,直勾勾地瞪着两眼——最后是垂死的浪子那一组人物,除了他当年丢下不管的使女以外,没有人怜悯他。因为他病倒了,已去掉了镣铐。那等于是残酷的拘束衣,那些东西已经不需要了。这是个悲剧场面,况且还有那个正在进行嘲笑的怪相的矮子,还有浪子得意时结识的那两位优雅的参观者所形成的对比,更加重了场面的悲剧气氛。

浪子生涯:浪子沦落疯人院

1735年

画布油画,62.5x75cm

Sir John Soane's Museum, London

这幅画中的每一个人物和每一段插曲在贺加斯所讲的故事中都有作用,但是仅仅如此还不足以使它成为一幅好画。在贺加斯的画中值得注意的是,尽管他对题材有各种先入之见,但是他仍然不失为一个画家,这不仅在于他用笔以及配置光线和色彩的方式,还在于他在布置各组人像方面显示的高超技艺。围着浪子的一组人物尽管怪异恐怖,但构图仔细,不逊于任何古典传统的意大利绘画。事实上,贺加斯很以懂得这一传统而自豪。他确信他已经发现了决定美的法则。他写了一本书,叫做《美的分析》(The Analysis of Beauty),书中说明一条波浪线永远要比一条有棱角的线美的观念。贺加斯也属于理性时代的人,所以相信有可以教授的趣味规则,但是他没有能够成功地扭转同胞们喜爱前辈大师的作品的偏见。他的组画的确为他赢得了盛名和可观的收入,但是实际绘画作品为他赢得的名声,不如他根据那些画去雕版复制的作品为他赢得的名声,公众争相购买他的版画。当时的鉴赏家并不重视他这个画家,他一生都在进行一场反对时髦趣味的不屈不挠的斗争。

等到后一代才出现一位英国画家,以他的艺术迎合了18世纪英国文雅社会的口味,他是乔舒亚·雷诺兹爵士(Sir Joshua Reynolds, 1723-1792)。跟贺加斯不同,雷诺兹去过意大利,而且跟当时的鉴赏家们观点一致,认为意大利文艺复兴大师们——拉斐尔、米开朗琪罗、科雷乔和提香——是不可企及的真正艺术典范。他接受了被认为是卡拉奇的教导(见390-391页),即对艺术家的惟一希望是认真地研究和模仿所谓古代艺术家的高明之处——拉斐尔的素描法,提香的赋彩法等等。他后期已在英国以艺术家自树,而且担任了新建立的皇家美术学院(Royal Academy of Art)第一任院长,他还做过一系列讲演阐述这个“学院派”观点,那些讲演至今读起来仍然趣味盎然。讲演表明雷诺兹跟同代人一样(例如约翰逊博士[Dr Johnson]),信奉趣味规则,信奉艺术权威的重要性。他相信,如果学生有便利条件去研究公认的意大利绘画杰作,那么艺术创作中的正确程序在很大程度上是能够教授的。他的讲演中充满为高贵的题材而奋斗的告诫,因为他认为只有伟大而感人的题材才称得上伟大艺术(Great Art)。雷诺兹在他第三篇《讲演》(Discourse)中写道:“真正的画家不是致力于以作品描摹得精细美观去取悦人类,而是必须致力以他的理想的崇高促使人类进步。”

这一段引文很可能使人觉得雷诺兹自负而可厌,但是,如果我们去读他的讲演并且看他的画,很快就会消除偏见。事实是他接受了17世纪有影响的批评家的文章中流露的艺术观点,那些批评家都很注重“历史画”的高贵性。上文已经看到艺术家被迫跟社会上的势利眼光进行多么艰苦的斗争,人们有势利眼光就看不起画家和雕刻家,因为他们用双手工作(见287-288页)。我们知道艺术家怎样被迫坚持认为他们的工作不是手工劳动,而是脑力劳动,坚持认为他们有条件被上流社会接纳,根本不比诗人或学者差。正是由于那些讨论,使得艺术家强调富有诗意的创造在艺术中的重要性,强调他们所关心的那些高尚的题材。他们辩论道:“尽管在作肖像写生或风景写生时,手仅仅临摹眼睛之所见,可能有某种卑下之处,但是画雷尼的《奥罗拉》或普桑的《甚至阿卡迪亚亦有我在》(见394-395页,图253、图254)那样的题材所需要的无疑不仅仅是手艺,那需要学问和想像力。”我们今天知道这个论述之中存在的谬误。我们知道任何一种手工劳动都毫不卑下,要想画一幅优秀的肖像画和风景画需要的也不仅仅是眼睛好使,手有把握。但是,每一个时代和每一个社会在艺术和趣味问题上都有它的偏见——我们现在当然也不例外。在研究这些连昔日大智之人也如此视为天经地义的观念时,使人感到如此有趣,事实上正是因为我们从中学会以同样的方式也来观察一下我们自己。

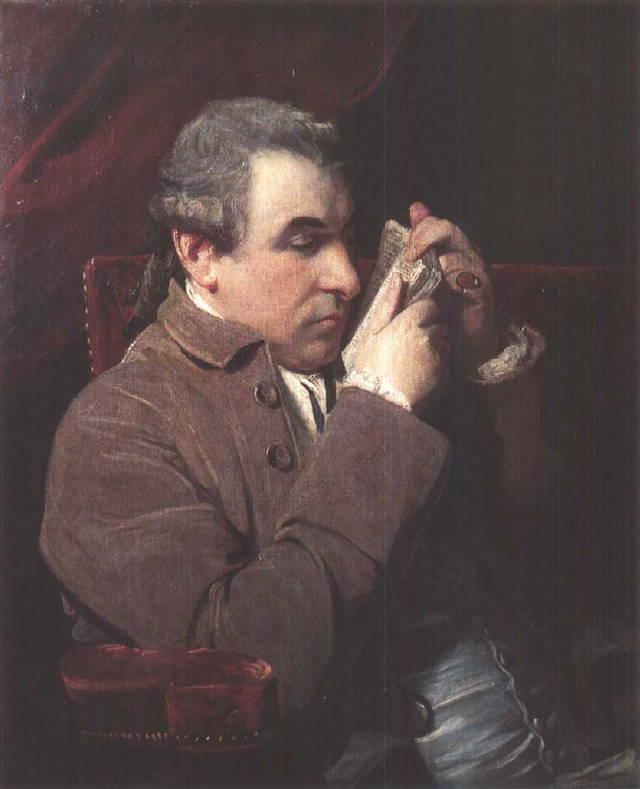

雷诺兹是知识分子,是约翰逊博士及其周围人士的朋友,但是在达官豪富的雅致的乡间宅第和城市府邸中他也同样受欢迎。虽然他毫不怀疑历史画的优越性,希望它在英国复兴,但是他也不能不承认在这些圈子里惟一有实际需要的艺术是肖像艺术。凡·代克已经树立了上流社会肖像画的一个标准,后来各代时髦画家都曾尝试达到那个标准。雷诺兹能像那些画家中的绝顶高手画得那样悦人而优雅,但是他喜欢给他的人物画添加额外的趣味,表现出他们的性格和他们的社会角色。例如,图304就是表现约翰逊圈子里的一个知识分子,意大利学者约瑟夫·巴雷蒂(Joseph Baretti),他编过一部英意词典,后来还把雷诺兹的《讲演》翻译成意大利文。这个作品是一个亲近而不失体的真实纪录,也是一幅好画。

约瑟夫·巴雷蒂像

1773年

画布油画,73.7x62.2cm

Private Collection

即使在他需要画小孩子的时候,雷诺兹也细心地选择背景,力求作品不仅仅是一幅肖像。图305是他的肖像画《鲍尔斯小姐和她的狗》(Miss Bowles with her dog)。我们记得委拉斯开兹也曾画过一个孩子和狗的肖像画(见410页,图267)。但是委拉斯开兹感兴趣的是他看到的东西的质地和色彩。雷诺兹是要我们看到小姑娘对她的宠物的感人之爱。我们听说他在开始作画之前费了多少力气才取得了孩子的信任。他被请到家里,坐在小姑娘身边吃饭,“在餐桌上他用故事和把戏逗得小姑娘高兴地把他当作天下最可爱的人。他让小姑娘看远处的东西,趁机偷走她的盘子;然后他假装去找,设法把盘子悄悄放回小姑娘身边,弄得小姑娘莫名其妙。第二天小姑娘就很高兴地被领到雷诺兹家里,在他家里坐下来,表情十分高兴,他立刻把那个表情抓住不放了。”毫无疑问,跟委拉斯开兹的直接布局相比,这幅作品不那么自然,精心设计的味道要浓得多。如果从运用色彩和描绘生物的肌肤和毛绒绒的毛皮等方面跟委拉斯开兹比较,雷诺兹的确可能令人失望。但是,要求雷诺兹达到他本人并不在意的效果,就说不上公平合理。他想表现出可爱的孩子的性格,把她的温柔和她的魅力生气十足地呈现在我们面前,今天的摄影师经常使用这个诀窍,我们已经习惯于看到一个孩子处在类似的环境中,所以我们可能不易充分欣赏雷诺兹处理方法的创造性。但是我们绝不能因为纷起效尤已经破坏了他的效果就去责备一位艺术家。雷诺兹从来不肯为了题材有趣而扰乱画面的和谐。

鲍尔斯小姐和她的狗

1775年

画布油画,91.8x71.1cm

Wallace Collection, London

雷诺兹的鲍尔斯小姐肖像挂在伦敦的华莱士收藏馆(Wallace Collection)中,那里还有一幅大约同年龄的姑娘的肖像,是他在肖像画方面最大的劲敌、仅仅比他小4岁的托马斯·庚斯勃罗(Thomas Gainsborough, 1727-1788)画的。那是哈弗费尔德小姐(Miss Haverfeld)的肖像(图306)。庚斯勃罗画的这位小姐正在系斗篷结。她的动作中毫无特别动人、特别有趣的地方。她正在穿衣服,我们猜想她要出去散步。但是庚斯勃罗懂得怎样把这个简单的动作画得优美而迷人,使它跟雷诺兹构思的紧抱小狗的小姑娘同样怡人。庚斯勃罗对于“发明”(invention)的兴趣比雷诺兹小得多。他生在萨福克(Suffolk)农村,有绘画天才,不曾感觉有必要到意大利去向大师学习。跟雷诺兹及其强调传统重要性的全部理论相比,庚斯勃罗几乎是白手起家。他们之间的差异有些地方使人联想到另外两个人,亦即想复兴拉斐尔手法的博学的安尼巴莱·卡拉奇和只想以自然为师的革新的卡拉瓦乔。无论怎样,雷诺兹多少是以这种眼光去看庚斯勃罗的,认为他是不肯临摹大师的天才。虽然他欣赏他的对手的技艺,但是他觉得必须告诫自己的学生要反对他的原则。到现在已经几乎过了两个世纪,在我们看来,两位艺术家不是那么截然不同。我们大概比他们更清楚地认识到他们两位有多少是受益于凡·代克的传统,有多少是受益于他们时代的风尚。但是,通过这番比较,返回再看哈弗费尔德小姐的肖像,我们就会明白有哪些特殊性质把庚斯勃罗的新鲜、朴素的方法跟雷诺兹的较为造作的风格区别开来。我们现在看出庚斯勃罗无意表现自己“博学多识”;他想直截了当地画出不依程式的肖像画,这就能显示出他的才气焕发的笔法和准确的观察力。于是雷诺兹令人失望之处正是他最为成功之处。他描绘孩子娇嫩的肤色和斗篷的光辉闪烁的质料,他处理帽子的皱边和结带,处处显示出他描绘可见物体的质地和外观具有无比高超的技艺。快速、急切的笔法几乎使我们联想到弗兰斯·哈尔斯的作品(见417页,图270)。但是庚斯勃罗是体质较差的艺术家。他的许多肖像画有一些微弱的阴影和一种精细的笔触,很使人联想到华托描绘的景象(见454页,图298)。

哈弗费尔德小姐

约1780年

画布油画,127.6x101.9cm

Wallace Collection, London

雷诺兹和庚斯勃罗二人本心想画别的题材,却被画肖像的委托压得喘不过气来,很不愉快。雷诺兹渴望有空闲去画大家风范的古代历史神话场面或插曲,而庚斯勃罗则恰恰想画对手看不上眼的题材,去画风景画。庚斯勃罗跟雷诺兹不同,雷诺兹是个城里的绅士,而庚斯勃罗热爱安静的乡村,他真正喜爱的很少几种娱乐之中有室内乐。可惜庚斯勃罗找不到许多人买他的风景画,所以他的大量作品一直是聊以自娱的速写稿(图307)。在速写中,他把英国乡村的树木丘陵布置成如画的场面,使我们想起当时正是风景园艺家的时代。因为庚斯勃罗的速写根本不是直接写生画下的景色,而是有意设计的风景“构图”,用以激发和反映一种心情。

乡村景色

约1780年

黑粉笔,锥形擦笔,浅黄纸,用白色使其醒目

28.3x37.9cm

Victoria and Albert Museum, London

在18世纪,英国的制度和英国的趣味成为所有追求理性规则的欧洲人一致赞扬的典范;因为英国的艺术并没有用来加强那些神化的统治者的权力和光荣。贺加斯所迎合的那批公众,甚至摆好架子给雷诺兹和庚斯勃罗画肖像的人们,都是普通人。我们还记得凡尔赛宫那种强烈的巴洛克式宏伟风格在法国到18世纪初期也已过时,华托的那种效果比较雅致和亲昵的罗可可风格(见454页,图298)受到了欢迎。到这时,贵族式的梦境世界开始退隐。画家们开始观察当代普通人民的生活,画一些可以扩展成故事的动人或逗人的插曲。那些画家中最伟大的一位是让·西蒙·夏尔丹(Jean Simeon Chardin, 1699-1779),他比贺加斯小2岁。图308是他的可爱的作品之一——一个简单的房间,有一个妇女正在把饭放到餐桌上,并且叫两个孩子做感恩祷告。夏尔丹喜爱这些普通人民生活中的宁静的瞬间景象。他感觉到家庭场面中的诗意并且把它描绘下来,不追求惊人的效果或明显的暗示,这种方式跟荷兰的弗美尔(见432页,图281)相似。连他的色彩也是平静而克制的,跟华托的光辉四射的画相比,他的作品可能显得不够辉煌。但是,如果我们观看原作,立刻发现他的作品色调有细微变化,场面布局似乎朴实无华,隐然含有功力,使他成为18世纪最有魅力的画家之一。

餐前祈祷

1740年

画布油画,49.5x38.5cm

Louvre, Paris

在法国跟在英国一样,新的兴趣是关心普通人而不是关心炫耀权势的排场,这有益于发展肖像艺术。法国最伟大的肖像艺术家大概不是画家,而是一位雕刻家,名叫让-安托万·乌东(Jean - Antoine Houdon, 1741-1828)。乌东的奇妙的胸像继承了一百多年前贝尔尼尼开创的传统(见438页,图284)。图309是他的《伏尔泰胸像》,它使我们从这位伟大的理性斗士的面貌中看到一个伟大人物冷嘲热讽的才智,洞察毫末的颖悟,还有发自肺腑的怜悯。

伏尔泰像

1781年

大理石,高50.8cm

Victoria and Albert Museum, London

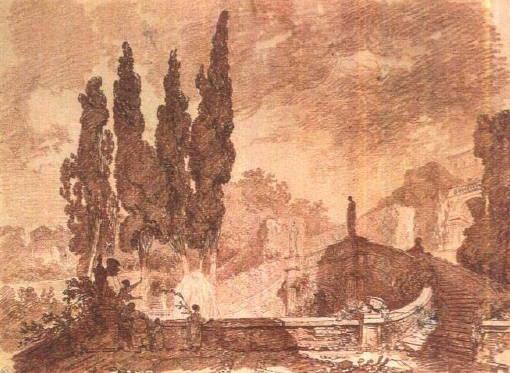

最后我们说,对于自然的一些“如画”侧面的喜爱,在英国激发了庚斯勃罗画速写的灵感,在法国18世纪也发现了这种爱好。图310是让·奥诺雷·弗拉戈纳尔(Jean-Honore Fragonard, 1732-1806)的一幅画,他跟庚斯勃罗是同代人。弗拉戈纳尔继承了华托描绘上流社会主题的传统,是一位有巨大魅力的画家。他的风景素描有惊人的效果。这幅画的景色取自罗马附近蒂沃利(Tivoli)的埃斯特别墅(Villa d'Este),表明他多么善于发现一个实际景致中的宏伟和魅力。

蒂沃利的埃斯特别墅花园

红粉笔,纸本,35x48.7cm

Musee des Beaux-Arts et d'Archeologie, Beaancon

1771年

佐伐尼画

画布油画,100.7x147.3cm

Royal Collection, Windsor Castle