| 另一种选择 | 收藏 |

第2章 房间里的大象[英语“房间里的大象”指所有触目惊心地存在,却被明目张胆地忽略甚至否定的事实或感受。——编者注]

另一种选择 作者:谢丽尔·桑德伯格/亚当•格兰特

大多数人读大学时都有一两个室友,有些人有三四个室友,戴夫有10个室友。毕业后,大家各奔东西,只在特别的日子才会相聚。2014年春天,戴夫和大学室友相约在毕业25周年之际聚会,每个人都拖家带口,大家都很尽兴。他们约好第二年的7月4日还要再聚一次。

就在聚会的前两个月,戴夫离开了。

我不想去参加聚会——只要想到戴夫再也不能和大学室友聚会了,我就难过得要死。但是,我又想抓住曾经的美好,取消聚会就好像失去了戴夫的一部分。于是,我还是参加了聚会,希望通过和他的好友的相处来治愈我自己。其实,他们也同样悲伤。

聚会的一切都很完美,只是最后一天,我和几个室友坐在一起吃早餐,其中有杰夫·金,他早些年被诊断出患有多发性硬化症。戴夫以前和我多次讨论过杰夫的病,那天早上,我突然意识到自己从未和杰夫聊过他的病情。

“来吧,大象。”我心里想。

“杰夫,”我说,“你怎么样啊?我的意思是,说实话,你的身体还好吗?你感觉如何?你感到恐惧吗?”

杰夫有点儿吃惊地看着我,之后静默了很长一段时间。稍后,他含着泪水说:“谢谢你,谢谢你的关心。”他谈起自己的治疗方案,说起他不得不停止用药的沮丧、病情恶化对孩子们的影响、对未来的担忧,还说与我们沟通让他感觉轻松多了。早餐结束后,他紧紧地拥抱了我。

戴夫去世后的最初几周,对于那些见面时从不问我近况的朋友,我感到震惊。第一次遇到这个情况,我以为对方就是个不会关心别人的人。每个人都有这样的朋友,就像蒂姆·厄本在博客里写的:“你会辞职,你会恋爱,你会发现新爱人欺骗了你,你会以不可思议的消极情绪忽视这一切。没关系,因为那些没有问题的朋友不会和你讨论任何事,他们永远、永远、永远不会问及你生活中的任何事。”有些时候,这类朋友只是沉溺于自我;有些时候,他们只是在谈论私密话题时感到不自在。

但是,这些朋友不问我过得好不好,我确实不能理解,我感到自己被忽视了,就好像我站在他们面前,他们却视而不见。我们看到朋友缠着绷带时,一般都会立刻问他:“怎么了?发生了什么?”如果你的脚踝粉碎性骨折,大家总要听听来龙去脉;但是,如果你的生活支离破碎,他们却有可能闭口不提。

一次,我去一位好朋友家吃晚餐,其间她和她丈夫只是轻描淡写地和我聊了几句。我心里暗暗地说:“你们说得对,金州勇士队势不可当!可是你们知道真正热爱这支球队的是谁吗?是戴夫。” 有时,我也会收到朋友邀请我去他们所在的城市演讲的邮件,没人理解旅行对于那时的我来说是多么困难。“哦,只在外面过一夜?是的,我要看看戴夫能不能起死回生,哄孩子们上床睡觉。” 有时,我还会在附近的公园遇到朋友,大家都在谈论天气。“是的!戴夫去世后一直下雨,真诡异!”

直到有一次和杰夫一起吃早餐,我才知道,原来自己有时也是那种逃避痛苦谈话的朋友。过去,我从未直接询问过他的健康状况,并不是因为我没把他放在心上,而是因为我怕让他沮丧。直到失去戴夫,我才明白这样的想法有多愚蠢。对我来说,我不可能主动提醒杰夫他患有多发性硬化症,但每一天、每一分钟,他都清楚自己的病情。

而且,即使是那些经历过最痛苦的不幸的人,也有倾诉的欲望。梅乐·萨佛斯坦是我母亲的好友,她曾在南佛罗里达州大屠杀文献教育中心担任教育总监。她曾和500多位幸存者共事过,她记得其中只有一人拒绝开口谈论自己的经历。“根据我的经验,大屠杀的幸存者非常希望有机会向他人倾诉,他们的经历你无法想象。”梅乐说。而且,如果朋友拒绝表达对你的关心,还会令你的创伤加剧。为了促进交流,梅乐发起了大屠杀的幸存者与高中生和大学生交流的活动。她注意到,学生们有了这样的机会后,便一个接一个地提问。梅乐说:“我听见他们问,‘您在集中营吃什么?您相信上帝吗?’年轻姑娘常常会问,‘你当时有生理期吗?在生理期时你怎么办?’这些问题并不侵犯隐私,而且充满了人情味儿。”

回避感受并不是在保护他人的感受。梅乐回忆起她和表弟去拜访一对老夫妇时,看到他们家的墙上挂着两个孩子的黏土手印。会面时,老夫妇只谈起了一个女儿。拜访之前,曾有人告诉她的表弟不要问起另一个已逝的女儿,以免他们伤心。但梅乐不知道这个“警告”,于是她问起了第二个手印。当时,她的表弟有些紧张,但老夫妇却温柔详尽地谈起女儿。“他们希望女儿被人记住。”梅乐说。

失去子女的父母常常会和他人分享他们的感受。作家米奇·卡莫迪的儿子9岁时死于脑瘤,他说:“如果没有人提起儿子的名字,那么他相当于又死了一次。”这就是全美最大的慈善组织之一“慈悲之友”(The Compassionate Friends)鼓励失去孩子的家庭经常公开讲述自己的经历的原因。

人们避免谈论令人悲伤的话题是如此普遍,以至于这种情形甚至都被安上了一个名字。数十年前,心理学家用“缄默效应”(mum effect)定义人们避免谈论坏消息的情形。例如,医生会在告知患者检查结果不乐观时踌躇不已,而管理者总是拖到最后一刻才告诉下属被解雇的消息。我的同事、脸书全球多元化部门主管麦克西恩·威廉斯告诉我,许多人在面临与种族有关的事情时都会出现“缄默效应”。“在一位未佩枪的黑人因警察要检查他的持枪许可而被击毙之后,那些看过相关新闻的白人、住在黑人社区的人,甚至是我们办公室的同事,都没有发表任何言论。”马克西恩说,“人们对待种族受害者就像对待丧亲的人一样,沉默得可怕。身处悲痛时,你应清楚两件事:表达自己的感受并不疯狂,以及你可以提供支持。装作什么都没发生过一样,对他们来说就是对事实的全然否定。”

保持沉默,常常会加深家人、朋友以及同事间的隔阂,即使是在一般情况下,保留自己的想法也会让他人感到不舒服。在一项实验中,受试者中有1/4的女性和2/3的男性宁可选择接受电击,也不愿独自待上15分钟。沉默会加剧痛苦。至于我自己,只有在和亲友谈起戴夫时,我才会感到舒服。一些朋友和同事会给我创造一个主动敞开心扉的环境,心理学家称他们为“接纳者”(openers)。接纳者和没有问题的朋友不同,他们会提问,而且不带任何评判地聆听;他们享受和他人联结的感觉。在危急时刻,接纳者会创造出完全不同的环境,尤其是对于那些特别脆弱的人来说。

我从未想过自己也有分享障碍。和最亲密的朋友在一起,我一直是什么话题都愿意聊聊的那个人。我会问朋友:“你喜欢他吗?他的吻功如何?”工作时,我总是不断地要求他人的反馈,却经常听人说我要的反馈太多了。但是,处于悲痛中时,我却不愿意用自己的问题困扰他人,也不愿意提到戴夫,除非大家真的想谈起他。

接纳者并不总是你最亲密的朋友。经历过悲剧的人往往会向正在经历悲剧的人表达更多的同情,作家安娜·昆德伦发现,人们会与“彼此认同”的人互诉悲伤。有调查表明,退伍军人、性侵受害者,以及失去子女的父母,往往会从和自己有相同经历的人那里得到最多的支持和帮助。梅乐告诉我,大屠杀的幸存者来到美国后,“他们感到孤独,因此彼此联结,这就是幸存者俱乐部存在的原因。真正理解他们的人,都是有相同经历的人”。

这一点非常正确。洛杉矶的朋友科林·萨默斯在戴夫的葬礼上见到我时,他没有说“节哀顺变”,他说的第一句话是:“我4岁时,父亲去世了。”“哦,太好了!”我的第一反应竟然是这样,接着我赶紧说:“我不是说这件事太好了,而是你现在的样子太棒了!你给了我希望!我希望我的孩子们也能像你一样。”他拥抱着我说:“我明白你的意思,相信我,你的孩子一定比你想的更坚强。”这种情形并不是我最舒心的社交体验,但是在那样糟糕的一天,他的话让我感觉很好。

之后,我仿佛加入了一个“至亲已逝”俱乐部。说实话,没有人想加入这样的俱乐部,在被动地加入之前,我甚至不知道它的存在。戴夫去世9天后,我去参加女儿的足球比赛。我看到,女儿朋友的70岁的祖母约瑟芬·谢泼德身边有一把空椅子——几十年前,约瑟芬的丈夫去世了,留下两个年幼的孩子。我本能地意识到那把空椅子是留给我的,于是我坐下来。我们没说几句话,但我知道,她理解我。还有一次,在脸书合作者的早餐会上,一位我从没见过的客户告诉我,他刚刚失去了弟弟。我们站在角落里,彼此温暖。

许多人(包括我非常亲密的朋友)都没有失去至亲的经历,他们不知道该跟我和孩子们说些什么。他们的不适感包围着我,令我更加不安。因为房间里的“大象”无人知晓,我们只能任由“大象”慢慢靠近,践踏我和朋友们的关系。想想看,若是朋友们不询问我的感受,就说明他们不关心我吗?难道他们看不到“泥泞的大脚印和成堆的粪便”吗?

亚当认为,一些人其实愿意交流,但他们不知该从何谈起——我对此并不确定。当朋友问我“你怎么样”时,我认为这是程式化的问候,而非真切的关怀,我只想大叫着回应:“我的丈夫刚去世,你觉得我会怎么样?”我不知道该如何回应。这就像林肯遇刺后,你问:“林肯夫人,这场剧好看吗?”

放眼世界,人们在表露消极情绪时大都会面对来自文化的压力。在中国和日本,理想的情感状态是冷静和克制。在美国,人们习惯于激动,(“哦,天哪!”)及表达热情(哈哈大笑)。心理学家戴维·卡鲁索说:“在美国文化里,‘你怎么样’的答案不只是标准回答‘很好’,你需要回答‘好极了!’”他又补充说:“似乎存在着某种强大的驱动力,让人们不断隐藏自己的真实情感。”承认自己过得不太好“是不合时宜的”。

安娜·昆德伦用更诗意化的方式表明了同样的立场:“悲伤,对世人轻语,却内在喧哗。悲伤不可言说,甚至超越性、超越信念,超越终极的死亡。人们视而不见,悲伤只在葬礼上昙花一现。”

如影随形的大象,出现在办公室。我一向对同事很友善,尤其在脸书——我们公司的使命就是让世界变得更开放、更联结。我们的企业文化也是开放型的,所有人都坐在开放的工位上,每个人都可以轻松地找到其他人。员工之间的交流频繁且公开,即使是私人谈话也是如此。

我处理完戴夫的后事再回到办公室时,感到怪怪的——我发现,一切都和原来不一样了。我一直鼓励大家全情投入,但此刻我的“全情”只是悲伤。和朋友谈论戴夫不是件容易的事,在工作场所谈论更不合适,因此我闭口不谈,同事们也三缄其口,我和他们之间大部分交往都是冷冰冰的,遥远而疏离。在脸书园区散步时,我觉得自己就像一个幽灵,既可怕又虚无。实在熬不住的时候,马克·扎克伯格的会议室成了我的庇护所。我告诉他,我担心和同事间的联结会消失殆尽。他理解我的恐惧,但他坚持认为我误读了同事们的反应。他说,大家都想和我亲近,只是不知道该说些什么。

失去戴夫带来的孤独因日常琐事渐渐加深,我的感觉越来越糟。我就像一只背负着填满负面情绪的大象,无法确定是否有人感受得到。我知道大家已经尽力了,即便有人什么都不说,他也是在避免给我带来更多的痛苦,而那些说错话的人则是要试着来安慰我。我看到自己做了很多尝试,如果角色调转,我也会这样对待他人。过去,当朋友陷于痛苦的时候,我会尽最大努力,用乐观感染他们。我在房间里看到的灰色动物不是大象,它更像是只老鼠。 现在我意识到,那只是自己的美好愿望,甚至越发让我感到不被理解。

传统犹太教为逝去配偶的哀悼期会持续30天。那个月快结束的时候,我在脸书上分享了自己的感受。我在帖子中描述了自己的情绪,当时我并没有想把帖子发布出去——我认为它只是草稿,而且太个人化,过于真情流露。但后来我想,未来不可能更糟了,也许明天会更好。在那天早上改变主意之前,我轻点了“发布”键。

帖子内容从我陷入空虚开始,我写道,“这是人生中第一次,我开始明白祈祷的力量——在我还活着的时候,别让我死去”。我学着紧抓生命线,突破空虚,寻找人生的意义。感谢家人和朋友,是他们陪我熬过最艰难的那几个星期。接着,我描述了与朋友及同事面对面交流是多么困难,即使是很平常的问候(比如“你好吗?”)都会伤害我,因为它意味着有不幸发生。我指出,如果对方总是问我“你今天好吗”,这就表明他们很清楚我每天都很痛苦。

帖子立刻产生了回响。朋友、邻居、同事开始谈论“大象”的存在,邮件也纷至沓来:“我知道你有多难,我一直惦记着你和你的孩子们。”

来自全世界陌生人的反馈让我不再孤单。一位刚做了母亲的女性从新生儿重症监护室写来邮件,她刚刚失去了新生双胞胎中的一个,但她积聚力量,想给存活下来的另一个孩子创造美好的未来。一位年轻人在结婚三周年的那一天分享了自己婚礼的照片,但他的妻子已经去世了,这件事改变了他,让他立志帮助更多的女性。这些网络上的陌生人彼此慰藉着。一位失去了新生儿的母亲给有同样经历的女性提供了建议;数十人给那位失去妻子的年轻丈夫写下了鼓励的话语;还有许多人将自己朋友经历过的不幸发布在网上,来表示支持。有人表达同情,有人分享故事,他们传递的信息都是明确的,正如一位先生在帖子中所说:“即使没有选择A,我们也不孤单。”

并不是每个人都愿意公开谈论自己的不幸,每个人都有选择在何时、在何地表达情感的权利。然而,有力的证据表明,对所经历的悲剧事件敞开心扉,有助于提升一个人的心理健康以及生理健康水平。跟朋友或家人聊聊,能帮助悲伤者了解自己的情绪,并且感到被理解、被关怀。

我发布帖子后,一个可喜的变化是,“你今天怎么样”这句话似乎已成为表达同情的简便方式;这也让我意识到,我经历的所有痛苦都不会是永久的。亚当认为,我总是对“你今天怎么样”回答“很好”,这样就无法让对方继续提问。他说,如果我希望他人对我敞开心扉,那么我也需要对他人坦诚相见。于是,我开始直接地说出自己的想法:“我很不好,我想我应该跟你坦诚地表达我的感受。”我学会了这种方法。即使是很微小的事,我都会让大家知道,我需要帮助。当他们拥抱我、问候我的时候,如果我能更紧地拥抱他们,他们就会知道,我并不好。

和几个没有问题的朋友在一起的时候,我直接说出了他们的问题所在。之前我常常声泪俱下、鼓起勇气向他们倾诉,但他们都不提问,这会让我误以为他们不关心我。现在,他们都善意地回应我,感谢我说出自己的真实感受。后来,他们开始提问了,就像我和戴夫的室友杰夫那样交流。如果朋友们抱着真诚沟通的意愿,一直问“你好吗”,而我却没有给出真实的反应,那么他们也不会再继续问更多的问题了。

最终,我明白了,大象和我如影随形,我能在知道它的存在后做出努力。在工作中,我让最亲密的同事问我问题——任何问题都可以,有什么感受她都可以说出来。一位同事说,当我在他身边时,他就会感到紧张,担心自己会说错话。另一位同事说,她常常开车路过我家,却不确定是否可以敲门。在她得知我很愿意和她交流之后,她终于按响了门铃,走进我家。看到她,我很开心……不只是因为她顺路带来了星巴克咖啡。

许多时候,我的确想逃避真实的谈话,比如在孩子面前、在会议开始之前。很多人对我说:“你想谈的时候,就来找我,我都在这里。现在、以后,甚至是午夜,无论何时,只要能帮到你,我做什么都行。”这些话让我很感动,我不必再去考虑他们是否愿意和我交谈,我只需敞开自己,看看他们是否接受,就是最好的方式。

死亡并非生活中的唯一逆境,任何让我们有所损失的事情,都会令我们无所适从,例如财务危机、离婚、失业、被强奸、药物成瘾、监禁、疾病等。亚当告诉我,十年前,他和妻子艾莉森想去英格兰做访问学者,但当时艾莉森突然流产。他们本想取消计划,又觉得换换环境会让艾莉森更快地恢复。由于担心给亲友带来负担,所以他们没有宣布这个坏消息,但艾莉森之后再一次流产了。于是,有精神医学背景的艾莉森告诉亚当,当可怕的事情来临时,预见到未来可能会更糟非常重要。他们想起一位亲密的朋友在生下一个健康的宝宝之前,曾流产过7次;他们也讨论过,第三次流产会让他们极度崩溃。经过两人的充分沟通,他们发现痛苦减轻了。之后,艾莉森开始和朋友们分享流产这个话题,她发现好几个朋友都有类似的经历,她们之前却从未提起过。

把你的想法坦然说出来可以增强你和他人之间的联结,但在某些情况下,这样做也会有风险。安东尼·奥坎波是他所在的大学中极少数的菲律宾裔员工之一,他向我们讲述了自己的感受:“成为菲裔社区的代表,为我成就美国梦带来了巨大的压力。”他还有个额外的压力,这个秘密他从未对人提起:“我父母都是虔诚的天主教菲裔移民,有个同性恋儿子可不在他们的计划内。”安东尼是一名社会学教授,他研究的课题是移民家庭面临的挑战。他在实地采访中结识的一个十几岁的同性恋菲裔少年说,他看到母亲把他用过的水杯丢掉,因为她“认为这个杯子很脏”。当另一位菲裔男孩把自己的性取向告诉家人后,家人把他赶到了墨西哥,他的家人认为,“没收他的护照,这样他就能老老实实待在那里学习如何做个男人”。

安东尼看到了美国移民父母的矛盾心理——他们了解被他人排斥的痛苦,但又把同样的痛苦施加到自己的同性恋孩子身上。在安东尼告诉父母自己是同性恋时,他也分享了自己的研究发现——当一个家庭拒绝接纳自己的孩子时,会给孩子带来怎样的伤害。“孩子们会从药物、酒精以及不安全的性行为中去寻找接纳感。”安东尼说,“他们会一直记得被家人抛弃这个事实,这也会影响他们未来的生活。”在安东尼细致耐心的劝导下,他的父母终于能够接受他了。如今,每逢节假日,安东尼都会叫他的伴侣和家人一起欢度,打破沉默让安东尼一家人联结得更紧密。

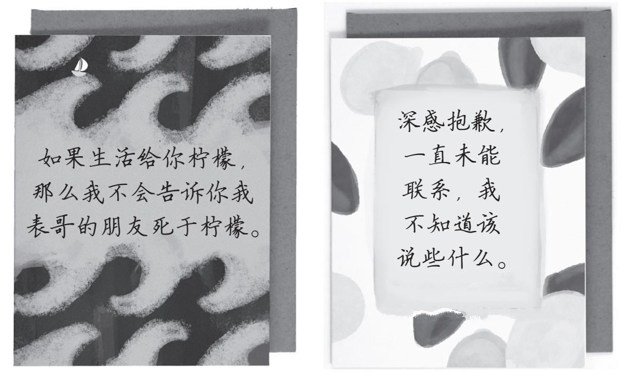

癌症是另一个“绝对禁言”,或是“只能低声谈论”的话题。我读过作家艾米莉·麦克道尔的文字,她说当她被诊断出淋巴瘤后,最让她难过的不是化疗时的痛苦,也不是脱发的恐惧,而是“孤独感和分离感”。她说:“许多要好的朋友和亲戚都消失了,因为他们不知道该跟我说些什么,他们怕自己说错话了却不自知。”艾米莉为此创造了“情意卡”(empathy cards)。所有情意卡的设计我都喜欢,下面这两个是我的最爱,它们让我笑中带泪。

我第一次读艾米莉的卡片,回想起一位得了晚期癌症的朋友,他认为大家说的最可怕的一句话是:“一切都会好的。”他说,这句话会一直萦绕在他的脑海里——“你怎么知道一切都会好的?你不知道我会死吗?”我又想起戴夫去世的前一年,我的一个朋友被诊断出了癌症。当时,我认为最好的安慰方式就是让她相信“一切都会好起来的”。在接下来的几个星期,我闭口不谈这个话题,我认为,如果她想谈就自然会主动提起的。

那时我以为自己是一番好意,但现在我更了解这句话意味着什么。最近,又有一位同事被诊断出患有癌症,我的处理方式完全不一样了。我说:“你不知道未来会发生什么,我也不知道。但是,你不会一个人经历这些,未来的每一步我都会陪着你。”我这样说是让她知道,我明白,她正面对着极大的压力和恐惧。之后,我还定期探访了她,去安慰她。

有些时候,尽管我们抱有美好的愿望,却仍会搞砸。美国广播公司新闻主持人戴安·索耶在丈夫迈克·尼克斯去世后重返工作岗位。她在乘自动扶梯上楼时,遇到一位搭扶梯下楼的同事朝她喊:“节哀顺变!”幸好两人去往不同的方向,因此戴安没有回应。

“面对悲剧时,你会发现自己身边没有人了,你被陈词滥调包围着。所以,我们应该用什么来取代‘任何事情发生,都有它的道理’这样的说辞呢?”作家蒂姆·劳伦斯问道。他认为,“最好的方式就是表示理解,你可以说:我了解你的痛苦,我就在你身边”。直到我们真正地相互理解了,大象才会消失。如果没有他人的理解,处于悲伤之中的人就会封闭自己,本可以进行安慰的朋友又会让彼此间产生隔阂。因此,双方都向前一步,怀有同理心,坦诚地交流,就是一个很好的开端。你不能期望大象自动离开,但是你可以说:“我看见了,我看到你在受苦,我真的在意你。”当然,最理想的状态是,不要站在电梯上大声喊。