| 奥拉 | 收藏 |

五

奥拉 作者:卡洛斯·富恩特斯

你睡得疲惫,很不踏实。因为在梦境里你感受到了那种莫名的忧伤,那种胸腔里的压迫感,那种连你的想象都无法捕捉的悲伤。成为了奥拉房间的主人,你在孤独中沉睡,远离那个你将认为自己已占有的身体。

当你醒来后,你在房间里寻找另一个存在,你知道那不是让你躁动的奥拉的存在,而是自昨晚渐生的某种双重存在。你的双手抚上太阳穴,试图平复你混乱的感官:那挫败的悲伤在低沉的声音中,在对预感不可捉摸的回忆中向你暗示,你在寻找你的另一半,昨晚无果的孕育生发出你自己的二重身。

你不再深想,因为有比想象更强大的东西:习惯。它迫使你起床,去找与卧室配套的浴室,并未寻到,于是,你揉着眼皮走出房间,一边上到二楼一边品味舌头柔软的酸味,你抚摸着胡子拉碴的面颊走进自己的卧室,打开浴缸水龙头,泡进温热的水里,放空自己,不再多想。

当你擦干身体时,你将会想起那对拥在一起对你微笑的老妇人和年轻姑娘,在她们一起离开前,她们拥在一起。你一遍遍对自己说,当她们在一起时,两人所做完全一样,她们拥抱,微笑,吃饭,说话,她们同时进出,好像一个人在模仿另一个人,好像一个人的存在取决于另一个人的意志。你在心中琢磨着这些事情,刮脸时刮破了一点脸颊。你极力控制自己不去想。你洗漱完,开始清点药柜里的物品,那些你从未得见的仆人从你家中带来的瓶瓶管管:你叨咕着这些物品的名字,拿起它们,看上面的成分和使用说明书,以及生产商标,你专注于此以忘记另外一件事情,一件没有名字、没有商标,也不能以常理度之的事情。奥拉对你究竟有怎样的期许?最终,你用力一下子关上药柜门,不禁自问:她想要什么?

回答你的是穿过走廊传来的沉闷铃声,提醒你早餐已备好。你,赤裸着上身走到门口,一开门,你看见奥拉:应是奥拉,因为她穿着惯常的绿色塔夫绸,尽管一方绿色的面纱遮住了她的容貌。你伸手抓住女人的手腕,那颤抖的纤细手腕……

“早餐备好了……”她将用你从未听过的最轻的声音对你说。

“奥拉。别再欺瞒了。”

“欺瞒?”

“告诉我,康苏埃洛夫人是否不许你出去,不许你过自己的生活;她为什么一定要在那儿,当你我……?告诉我她为什么要在场?告诉我你会和我一起离开,只等……”

“离开?去哪里?”

“外面,外面的世界。去一起生活。你不能觉得要永远和你姑妈拴在一起……你为何如此付出?你就那么爱她吗?”

“爱她……”

“没错;但为什么要这样牺牲自己?”

“爱她?是她爱我。是她为我牺牲了自己。”

“但她已是个老妇人,几乎是一具尸身;你不能……”

“她比我更有生命力。是的,她年老,讨人厌……费利佩,我不想回到……我不想像她一样……另一个……”

“她试图埋葬你的生活。你必须重生,奥拉……”

“须得先死才能重生……不,你不明白。忘了吧,费利佩;相信我。”

“如果你给我解释……”

“相信我。她今日要出门一整天……”

“她?”

“是的,另一个。”

“她要出门?但她从未……”

“是的,但有时候她会出门。须得费上一番劲才能出门。今日她就要出去。一整天……你和我可以……”

“离开?”

“如果你想……”

“不,或许还未到时候。我受聘完成这项工作……工作一结束,那时可以……”

“哦,好。她要出门一整天。我们可以做点什么……”

“什么?”

“今晚我在姑妈的房间等你。像往常一样等你。”

她将转过身,摇着铃铛走开,就如那些麻风病人,手拿铃铛昭告他们的到来,警示那些鲁莽之人:“让开,快让开。”你穿好衬衫和外套,跟随着那只在你前面朝餐厅引路的铃铛发出的不连续的铃声。一踏进前厅,你便不再听到铃声:她朝你迎面走来,驼着背,身体支撑在一根多结的拐杖上,是略伦特的遗孀,正从餐厅里走出来,她瘦瘦小小,满脸皱纹,穿着那件白色连衣裙,戴着那条破损的、染过的纱巾,从你身边走过,没看你一眼,一边还用手帕擤鼻涕,不停地擤鼻涕,吐口水,嘴里嘟嘟囔囔:

“今日我不在家,蒙特罗先生。我相信您的工作。您抓紧。我丈夫的回忆录还得出版。”

她将离开,那双旧布娃娃似的小脚踩着地毯,手拄拐杖,她不断地吐痰,打喷嚏,就仿若她想从呼吸道、从她堵塞的肺部排出些什么。你决意不再目送她远离,你遏制住自己对那件发黄的婚纱的好奇,那件从她屋内旧衣箱底抽取出的婚纱……

你只轻啜了一口在餐厅候你多时、已冷掉的黑咖啡。你在老旧的尖顶高脚椅上坐了一个小时,一边抽烟,一边等待永远不会传来的声响,直至你确定老妇人已离开了房子,不会撞破你。因为在你握紧的拳头里,有一把攥了一小时的大箱子的钥匙。此刻,你悄无声息地走向客厅,前厅,在那里你等了十五分钟——你的手表会告诉你时间——期间你的耳朵紧贴着康苏埃洛夫人的房门,之后,你立即轻轻推开门,直到你看见,在那些虔诚的灯光织就的蜘蛛网后面的,那张空荡荡、乱糟糟的床,那只雌兔正在上面啃咬着生胡萝卜。此刻你抚摸的这张床上总是撒着碎屑,你抚摸着,就仿佛你相信那个非常瘦小的老夫人会藏在床单的褶皱中。

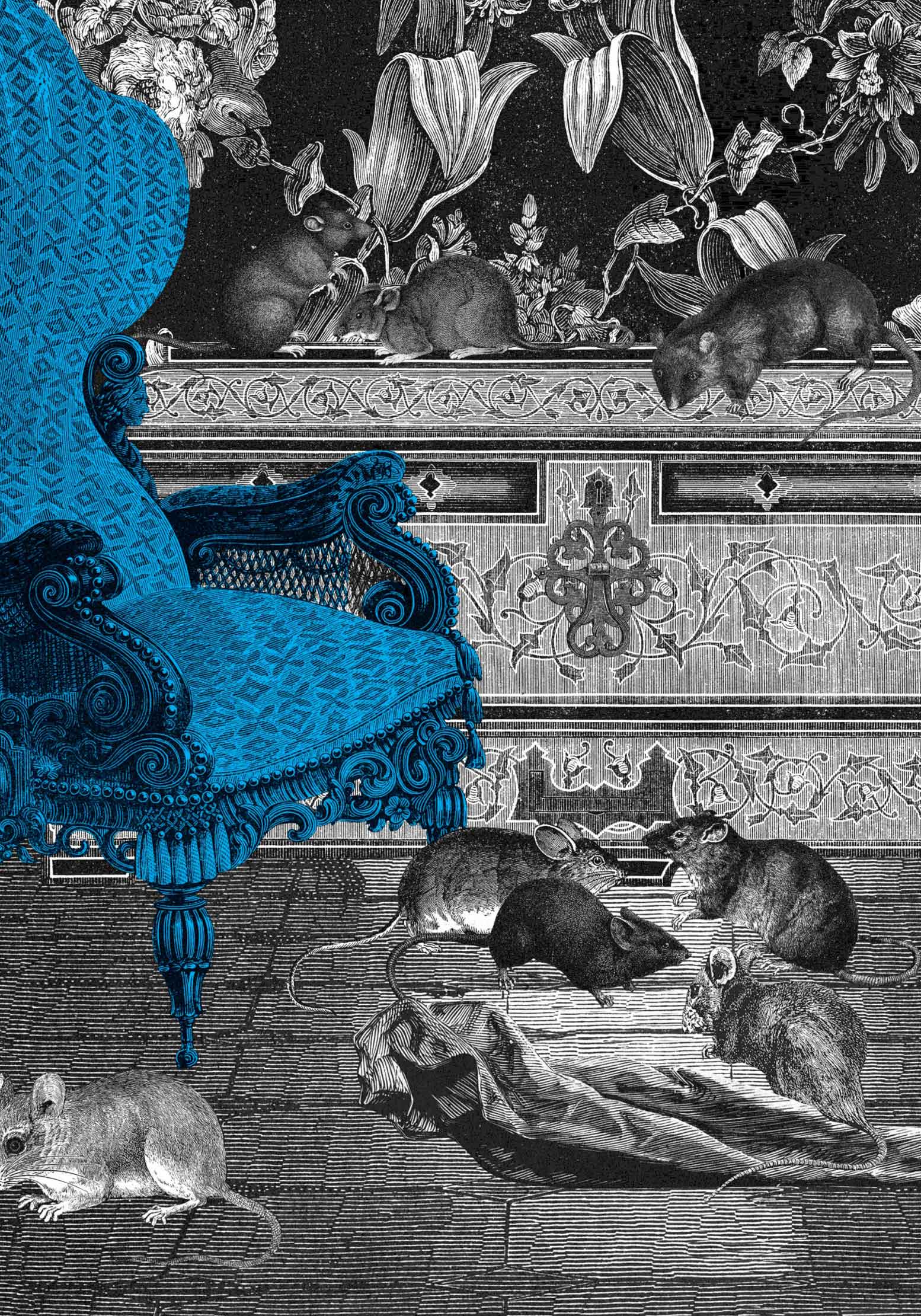

你走至角落处的箱子前,你踩到了一只老鼠的尾巴,它尖叫着,逃离你鞋底的压迫,跑开去警告其他的老鼠。与此同时,你的手将铜钥匙靠近那把沉重、生锈的锁。一插入钥匙,金属锁便发出咔哒声。你取下挂锁,掀开箱盖,听到生锈的铰链发出的声响。你从回忆录中取出第三卷时——上面系着红色的绑带——发现了那些已经发硬、边缘开始蛀蚀的老照片,你将它们也一并拿起,没再细看,就将这所有的宝藏紧贴胸口,悄然逃离,甚至忘了老鼠的饥饿,未将箱盖合上。你跨过门槛,关上房门,紧靠在前厅的墙上,待心神稍定,便上楼回到自己的房间。

在房间里,你将阅读这些新的手稿,那由世纪末不同的日期构成的续篇。略伦特将军用他最华丽的语言描述了欧仁妮·德·蒙蒂霍[欧仁妮·德·蒙蒂霍(1826—1920),出生于西班牙格拉纳达,是法兰西第二帝国拿破仑三世的妻子和法国最后一位皇后。]的性情,以及他对“拿破仑小人”[“拿破仑小人”指的就是拿破仑三世,该称谓与“拿破仑大帝”(即拿破仑一世)相对立,带有谴责和嘲讽之意。据说这一称谓是法国大文豪雨果的发明。]这个人物所倾注的所有崇敬。他遣词造句、斗志昂扬地宣传普法战争[1870年爆发的普法战争,被法国称为法德战争,被德国称为德法战争,是普鲁士王国为了统一德国,并与法兰西第二帝国争夺欧洲大陆霸权而爆发的战争。战争由法国发动,最后以普鲁士大获全胜,建立德意志帝国而告终。],而面对战败又尽抒苦痛之言。他鼓动有荣誉感的人反抗共和国[指的是法兰西第三共和国,1870年9月4日取代法兰西第二帝国,在1870年至1940年间是法国的正统政府。]的怪物,他在布朗热将军[全名乔治·欧内斯特·让-马里·布朗热(1837—1891),是法国著名的军事家和政治家,于1887年至1889年间制造了“布朗热事件”,这是一起反对第三共和国、企图复辟的阴谋政变事件。]身上看到一线希望之光,他为墨西哥叹息,他感觉,在德雷福斯事件[1894年,一名犹太裔法国军官阿尔弗雷德·德雷福斯被误判叛国,当时法国从上到下分裂成赞成重审和反对重审两派,斗争异常激烈,整个法国陷入一场严重的社会和政治危机,史称德雷福斯事件或德雷福斯冤案。其实质是法国军方高层和军事法庭基于反犹偏见、以“爱国”“荣誉”为幌子掩盖自身丑闻并捏造事实的一起诬告案,反映了当时法国军队领袖们的专横跋扈以及法国军界浓重的反犹氛围。]中,军队的荣誉——永远是荣誉——再一次占了上风……泛黄的纸页在你的碰触下破损,你已不再小心翼翼,你只想寻找绿眼睛女人的再次出现:“我知道你为什么有时会哭泣,康苏埃洛。因为我没能让你生儿育女,而你是如此富有生命力……”之后:“康苏埃洛,不要试探上帝。我们应该安守本分。我对你的爱还不够吗?我知道你爱我,对此我能感受到。我不要求你顺从,因为那会冒犯你。我求你,仅仅求你,在你所说的对我的伟大爱情中,看到某种满足,某种可以充盈我们彼此而无需求助于病态想象力的满足……”在另一页上:“我提醒康苏埃洛,那些药剂毫无用处。可她坚持在花园里种植她那些植物,说她没有自欺欺人,那些药草不会肥沃她的身体,但会富饶她的灵魂……”再往后看:“我发现她神志不清,抱着枕头,不停呼喊:‘是的,是的,我做到了:我已赋予她身体;我可以召唤她,我可以用我的生命赋予她生命。’我不得不找来医生。医生对我说他无法让她平静下来,因为她的情绪恰恰是由于受到了麻醉剂的影响,而非源自兴奋剂的作用……”最后的部分:“今天我发现她,在清晨时分,光着脚沿走廊独自踱步。我想要阻止。她经过我的身侧,未正眼看我,但是,她的话是对我说的。‘别阻拦我,’她说,‘我在迈向我的青春,我的青春也迎我而来。它已经进来了,在花园里,就要到了……’康苏埃洛,可怜的康苏埃洛……康苏埃洛,魔鬼以前也曾是天使……”

不再有更多。略伦特将军的回忆录结束于此:康苏埃洛,魔鬼以前也曾是天使……

在最后一页纸之后是那些肖像。那位老绅士的肖像,他身着军服,旧照片的角上写有文字:红磨坊摄影,奥斯曼大道35号,日期是一八九四年。还有奥拉的照片:有着绿色眼眸的奥拉的照片,照片上她黑丝般的头发卷曲束起,她斜倚在一根陶立克式立柱上,背景是画上去的莱茵河畔的罗蕾莱[罗蕾莱原指莱茵河上一块能发出回声的悬岩,后被比喻为一个美丽的女妖。],她连衣裙的扣子扣至脖颈,带裙撑,她一只手拿着手帕。照片上用白色墨水写着:奥拉,一八七六年。在背后,银版照片的折叠纸板上,是一行状似蜘蛛的文字:摄于我们结婚十周年。还有签名:康苏埃洛·略伦特。字体一样。在第三张照片中,你将看到奥拉有老绅士相伴,此刻他身着便装,两人坐在某个花园的长椅上。照片有些许模糊:奥拉看起来将不像第一张照片中那么年轻,但确实是她;确实是他,他是……是你。

你把那些照片贴近双眼,将它们举向天窗:你用一只手遮住略伦特将军的白胡子,想象他满头青丝的模样,于是,你看到了自己,模糊,褪色,被人遗忘,但那就是你,你,你。

你头晕目眩,遥远的华尔兹旋律充满脑海,取代了你的视觉、触觉以及对那潮湿的散发芳香的植物的嗅觉。你筋疲力尽地倒在床上,你抚摸自己的颧骨、眼睛、鼻子,就仿佛是在害怕一只无形的手会撕下你已经戴了二十七年的面具:这张由橡胶和纸板做成的五官组成的面具,四分之一个世纪以来一直在遮蔽你的真容,你古老的脸庞,你曾经拥有但已然忘却的面容。你把脸藏进枕头里,试图防止空气扯下此刻属于你的五官,你自己想要的五官。你的脸一直埋在枕头里,你在枕头后面睁着双眼,等待即将到来的你无法阻止的事情。你不会再看自己的手表,那是人类出于其虚荣心妄图误测时间的无用之物,那些指针令人厌烦地标记漫长的、被发明出的时刻,以此迷惑真正的时间,那以侮辱性的、致命的速度流逝的时间,任何时钟都无法计量的时间。一生,一个世纪,五十年:你将再也无法想象那些虚假的尺度,你将再也无法捧起那些无形的尘埃。

一与枕头分开,你将会发现四周被巨大的黑暗笼罩。夜幕已降临。

夜幕已降临。高高的天窗上面,乌云将飞快地流动,扯裂那正努力要驱散它们并探出苍白、带笑、圆润面庞的朦胧月亮。月亮将露出脸来,在乌黑的水汽再次遮住它之前。

你将不再等待。将不再看你的手表。你将迅速走下梯阶,它们带你离开那个散落着旧纸页、褪色的银版照片的囚笼;你将会下到走廊,将会停在康苏埃洛夫人的房门前,你将听到自己的声音,那经过如此多个小时的静默变得嘶哑、走样的声音:

“奥拉……”

你将再次低唤:“奥拉……”

你将进入屋内。烛台的灯火已全部熄灭。你将记起老妇人一整日都不在家,而蜡烛,离开那个虔诚女人的照看,会燃烧殆尽。你将在黑暗中,朝着那张床走去。你将再次出声:

“奥拉……”

然后,你将听到鸭绒被上传来塔夫绸轻微的沙沙声,和陪伴你的另一个呼吸声。你将伸出手想要触碰奥拉的绿色睡袍;你将听到奥拉的声音:

“别……别碰我……在我身边躺下……”

你将摸到床沿,抬起双腿,躺下,一动不动。你将不可避免地感到一阵战栗:

“她随时都可能回来……”

“她不会回来了。”

“永不?”

“我倦极了。她已耗尽了。我从未能让她在我身边待着超过三天。”

“奥拉……”

你将想要把手贴近奥拉的乳房。而她会转过身去:你将通过她声音传来的距离知晓这一点。

“不……不要碰我……”

“奥拉……我爱你。”

“是的,你爱我。你会永远爱我,你昨天说……”

“我会永远爱你。没有你的吻,你的身体,我活不下去……”

“吻我的脸;只吻脸。”

你的嘴唇将会贴近那斜依在你头侧的脑袋,你将再次抚摸奥拉的长发,你将狠狠抓住柔弱女人的肩膀,不理会她尖锐的怨怼;你将撕下她的塔夫绸长袍,你将拥抱她,感受到她的赤裸,瘦小,感受到她迷失在你的怀抱,失去力量;你将无视她抵抗的呻吟,她无能为力的呜咽,你将亲吻她脸上的肌肤,心无旁骛,不去分辨;你将触碰那松弛的乳房。此时,穿透进来的轻柔光线惊扰到你,那光迫使你挪开脸去寻找让月光开始照进来的墙上的裂缝,那是被老鼠打开的裂缝。那个墙眼让银色的月光滤进,落在奥拉的白发上,落在那张如剥离的洋葱皮般的脸上,苍白,干燥,爬满皱纹,好似一只煮熟的洋李。你将让自己的双唇离开那先前一直在亲吻的干瘪的嘴唇,在你面前露出的没有牙齿的牙龈;你将在月光下看到老妇人,康苏埃洛夫人赤裸的身体,松垮,破碎,瘦小而古老,微微地颤抖着,因你的触碰,因你爱它,也因你已回归……

你将睁着双眼将头埋入康苏埃洛的银丝中,当月亮游过,被云朵遮蔽,你们也隐入黑暗中。空气中,有那么一刻,弥漫着青春的记忆,有形的记忆。

“她将回来,费利佩,我们将一起把她带回来。你容我恢复体力,我将让她回来……”