| 奥拉 | 收藏 |

四

奥拉 作者:卡洛斯·富恩特斯

在重新合上手稿时,你知晓了奥拉住在这所宅子里的原因:为了让那个可怜的疯癫老妇人对青春和美丽的幻想永存。奥拉,被囚禁于此,她就像一面镜子,就像那面被神迹、保存的心脏、想象出的恶魔和圣徒覆满的宗教之墙上的另一尊圣像。

你将手稿撇到一边,下楼,心中揣摩出早上时分奥拉将会出现的唯一地方:那个贪婪老女人会指派她去的地方。

你在厨房找到她,是的,恰在她宰杀山羊的那一刻:从开口的脖子上冒出的热气,溢出的血腥味,以及动物那圆睁、僵硬的眼珠让你感到恶心,在那个景象的后面,是一个迷失其中、衣衫不整、头发凌乱、身上血迹斑斑的奥拉的身影。她看着你,却未认出你,只继续自己屠夫的活计。

你转过身去:这一次,你将和老妇人理论一番,你将当面斥责她的贪婪,她可恶的专制。你一下子推开门,只见她,在灯光的面纱后面,站着,在空气中比划着。你看到她双手都在舞动,伸向空中:一只手伸出并按压,好像在努力抓着什么东西,另一只手紧握,绕着空气中的某物,正一次次刺着同一个地方。随即,老妇人将收回双手,在胸前擦拭,喘口气,又砍向空中,仿佛——是的,你将看得明白——仿佛在剥一只牲口的皮……

你跑向前厅,穿过客厅、餐厅,来到厨房,在那里,奥拉正在慢慢地剥山羊皮,她专注行事,既未听见你进来,也未听见你说话,只望向你,好似你如空气般。

你缓慢上楼,回到自己的房间,进屋后立刻抵住房门,仿佛惧怕有人尾随。你气喘吁吁,汗流浃背,脊椎僵硬无力,你确信:如果有人或东西要进来,你必定无法抵抗,守不住房门,任其得逞。你焦躁不安,拿起扶手椅,将它顶在那扇无锁的门上,又把床推向房门,直到将门完全堵上。你瘫倒在床上,精疲力竭,意志消沉,你双眼紧闭,双臂紧抱你的枕头:那不属于自己的枕头。没有什么属于你……

你陷入昏睡,甚至陷入了那个梦境深处,那是你唯一的出路,你拒绝疯狂的唯一出路。“她疯了,她疯了,”你不断呢喃着自我催眠,一遍遍描绘那个用虚无的刀在空气中剥虚无的山羊皮的老妇人的形象,“……她疯了……”

在黑暗深渊的尽头,在你静默、毫不设防的梦里,你将看到,她悄无声息地向你逼近。从深渊的黑暗尽头,你将看到她爬行而来。

悄无声息,

她晃动她那干枯的手,逼近你,直至她的脸贴上你的脸,直至你看到老妇人出血的牙龈,那些没有牙齿的牙龈,你不禁尖叫,她又远离你而去,挥动着她的手,沿着深渊撒播那些从血渍斑斑的围裙里接连掏出的泛黄的牙齿。

你的叫喊是奥拉尖叫的回声,在梦里,奥拉在你的前面,她尖叫是因为几只手将她的绿色塔夫绸裙子从中间撕开,

于是,那个光秃的脑袋,

双手抓着破碎的裙衫,转向你,无声地笑着,老女人的牙齿重叠于她的牙齿之上,奥拉的双腿,她光着的双腿,跌落,破碎,飞向深渊……

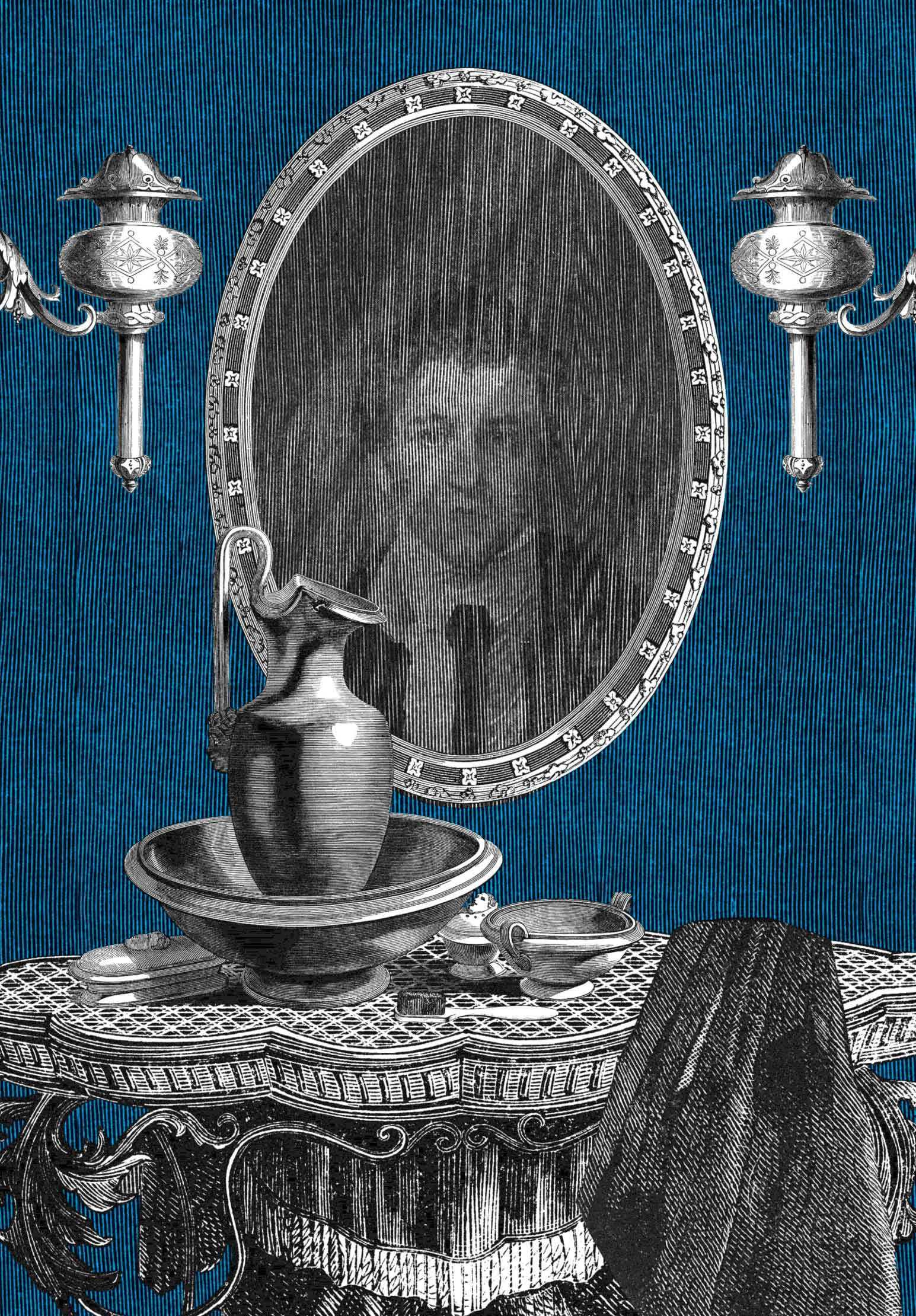

你听到门上的敲击声,而后是铃声,晚餐的铃声。头部传来的痛感让你无法看清时钟的指针,上面的数字。你只是知道天色已晚:就在你倚靠着的脑袋上方,夜晚的云朵从天窗外飘过。你痛苦地坐起身来,只觉茫然,饥肠辘辘。你将玻璃壶放在浴缸的水龙头下,等着水流把水壶装满,而后拿起,将水倒进洗手池中洗脸,把绿色牙膏挤在旧牙刷上刷牙,打湿头发——没有意识到你应该颠倒顺序来做——你在胡桃木衣橱上的椭圆形镜子前仔细梳理好头发,系好领带,套上西装外套,下楼来到餐厅,发现空无一人,只摆放了一套餐具:给你的。

在你的餐盘旁边,在餐巾下面,那个你用手指摩挲的物件,是个破布缝制、不甚结实的娃娃,里面塞满面粉,面粉从脱线的肩膀处漏出些许:中国墨水描画的脸,赤裸的身体,细节处寥寥数笔。你用右手吃着冷却的晚餐——腰子、番茄、葡萄酒——左手手指攥着那个布娃娃。

你机械地进餐,左手持布娃娃,右手持叉子,起初你并未意识到自己的这种催眠状态,而后,在你那压抑的午睡里,在你那噩梦中,你隐约窥明原由,最终你梦游的行为与奥拉、与老妇人的行为如出一辙:厌恶地盯着你手指摩挲的那个可怖的小布娃娃时,你开始怀疑它身上有一种隐秘的疾病,一种传染病。你任由它掉落地上。你用餐巾擦拭了嘴。你看了看手表,记起奥拉约了你去她的房间。

你小心翼翼地靠近康苏埃洛夫人的房门,没听到任何声响。你又看了看表:还不到九点。你决定下楼去,到那个带顶棚的天井。你摸索着往下走,漆黑一片。从你来到这所房子,穿过当时你并未细观的天井的那天起,你就没再踏足过那里。

你摸着湿漉漉、黏糊糊的墙壁,呼吸着香气弥漫的空气,你想要分解你嗅到的成分,想要辨识出将你包裹的浓郁而奢靡的香气。点燃的火柴亮起,火光摇曳,照亮了那个狭窄、潮湿、瓷砖铺就的天井。它两侧松散发红的土地边缘处播种的植物生长着。你分辨出那些高大、多枝的形状,它们在快燃尽的火柴光中投下自己的影子,火柴灼到了你的手指,你只得再燃一根,末了,你识别出那些你记得旧编年史中曾提及的花朵、果实和根茎。被遗忘的各种药草散发着芬芳,蔫头耷脑地生长着:天仙子那又宽又长、豁开的、毛茸茸的叶子;葡萄藤状的根茎上绽开的外黄内红的花朵;蜀羊泉那尖尖的心形叶子;茄属植物锋利的心形叶子;毒鱼草那灰白的绒毛,穗状的花朵;欧卫矛那枝叶繁茂的灌木丛及其上白色的花朵;还有颠茄。它们在你燃起的火柴光中重获生机,随影摇曳,而你也在脑海里重温了这些植物散瞳、止痛、助产、镇定、麻痹以及抚慰等各种用途。

当第三根火柴熄灭时,只有香气与你为伴了。你迈着缓慢的步子上楼,至前厅时,你再次将耳朵贴在康苏埃洛夫人的房门上,而后,你,踮起脚尖,继续走至奥拉的门前:你未提前打招呼,直接推门而入。你踏入那间空荡荡的房间,其间一个光圈照亮着那张床,以及一个大的墨西哥式的耶稣受难像,当房门重又关上时,那个女人将迎你而来。

奥拉身着绿色,是那件塔夫绸睡袍。随着女人走向你,从睡袍里露出洁白如月的大腿:女人,当她离你很近时,你将在心里重复一遍,是女人,而非昨日的少女。昨日的少女——当你触摸她的手指,她的腰肢——她至多二十岁;而今天的女人——你抚摸着她披散的黑发,苍白的脸颊——看上去有四十岁。从昨日到今天,她绿色眼眸的周围变得有些僵硬;朱唇也已暗淡,变形,就仿佛想要定格一种愉悦的苦相,一种似笑非笑的神情:如天井中的植物,在蜂蜜的味道和苦涩的味道之间交替变换。你无暇思虑更多:

“请床上坐,费利佩。”

“好。”

“让我们来玩游戏。你什么都不用做。一切都交于我。”

你坐在床上,试图辨认出那发散的乳白色光源,因它几乎让你无法分辨清楚物品、奥拉以及将他们都包裹其中的金色氛围。她会看到你抬起头,寻找那个光源。循着声音,你知道她正跪在你面前:

“天空不高也不低。它既在我们之上也在我们之下。”

她将脱掉你的鞋子、袜子,她将爱抚你赤裸的双足。

你感觉到温暖的水沐浴着你的脚掌,抚慰着它们,而她用一块厚布在为你清洗,并不动声色地瞥了黑色的木质基督像几眼,末了,她放开你的脚,拉起你的手,在她松散的头发上别上几朵紫罗兰花苞,将你拥入怀中,低声哼唱着那动听的旋律,那让你与她翩翩起舞的华尔兹。你沉浸在她的耳语中,伴着非常舒缓而庄严、由她主导的节奏翩然旋转,竟未觉出她双手的轻柔动作,它们解开你的衬衫,抚摸你的胸膛,摸寻你的后背,似要嵌入其中。你也轻声哼唱着那没有歌词的乐曲,那从喉咙自然涌出的旋律。你们不停旋转,一步步接近床铺,你那落在奥拉唇上热切的吻窒息了呢喃轻唱的歌声,你那落在奥拉肩膀和乳房上急迫的吻终止了舞步。

你双手捧着空荡荡的睡袍。奥拉,蹲在床上,将那个东西放在她紧闭的大腿间,她爱抚着它,用另一只手呼唤着你。她抚摸着那节细长的圣饼,在大腿上将它掰开,毫不在意自胯部滚落的圣饼屑,她递给你一半的圣饼,你拿起来,和她同时把一半圣饼送到嘴里,你艰难下咽。你倒在奥拉赤裸的身体上,倒在她张开的双臂上,那从床的一端延伸至另一端的双臂上,就如那悬挂于墙上,身裹猩红色丝袍的黑色基督像:他的双膝打开,肋骨处有伤,欧石楠荆冠戴在黑色的蓬乱的假发上,其间点缀着银色箔片。奥拉将状如祭台。

你在奥拉的耳边低唤她的名字。你感觉到女人丰润的双臂紧紧环抱你的后背。你听到她温暖的声音响在耳侧:

“你会永远爱我吗?”

“永远,奥拉,我将永远爱你。”

“永远?你对我发誓吗?”

“我对你发誓。”

“纵使我老去?纵使我美貌不在?纵使我银发满头?”

“永远,我亲爱的,永远。”

“纵使我死了,费利佩?你会永远爱我,纵使我死了?”

“永远,永远。我对你发誓。无论什么都无法将你我分开。”

“来吧,费利佩,来吧……”

一醒来,你就探寻奥拉的后背,却只触到那依然温热的枕头,以及包裹着你的白色被单。

你再次低唤她的名字。

你睁开双眼:看到她面露微笑,站在床脚边,但并未看向你。你看到她慢慢走向房间的一个角落,席地而坐,将她的手臂放在隐现于你想要穿透的黑暗中的黑色膝盖上,抚摸着从渐渐清晰的黑暗深处伸出的皱巴巴的手:她在老夫人康苏埃洛的脚边,而老妇人正坐在你还是第一次注意到的扶手椅上。康苏埃洛夫人向你微笑着点点头,与老妇人同时微笑点头的还有一旁的奥拉:她俩都对你微笑,表达谢意。你躺着,精神不济,你想到老妇人一直都在房间里,你记起她的动作,她的声音,她的舞步,即便你不想承认她刚才一直在场。

她们二人将同时起身,康苏埃洛是从椅子上,奥拉是从地板上。她俩将一起转身,不紧不慢地走向与老妇人房间相通的那扇门,将一起回到那个圣像前灯光摇曳的房间,关上身后的房门,将你留在奥拉的床上。