| 百万个明天 | 收藏 |

时间的森林

百万个明天 作者:秦莹亮

你到过时间的森林吗?或者,听说过那个地方吗?

我曾经去过那里,我会把我的故事讲给你听。

那是一个阴霾的星期天。只要闭上眼睛,我就能清晰地描绘那一天,就像一枚标本,历历在目,什么都不会遗漏。

“我要出去一下。”

当我对满是鱼腥的厨房喊出这句话时,心里隐隐约约知道自己走不了,可是,我刚有了新大衣,真想让凯文看看。我还想跟他一起听音乐,什么也不想,畅快地从下午听到晚上。

妈妈从厨房出来了,几缕头发从发夹上垂落下来,手上还有银白的鱼鳞。她比我更讨厌鱼腥味,只是认为海鱼对我有好处才每周做上一次。在雷雨将至的阴暗天光里,她看上去比她三十九岁的实际年龄老。

“马上下雨了,而且饭还没好。”

“没事儿,我去同学家。反正我也不想吃海鱼。”

她在围裙上擦擦手,沉静地盯着我。

“下午我给你的班主任打电话了。我本来想等你吃完饭再告诉你的。”

“什么?”

窗外传来隐隐的雷声。乌云翻滚着越压越低。可我什么也感觉不到,只是愕然地望着她。

“我想知道你期中考试的成绩,就打电话问了。我还跟班主任说了你和凯文的事。”

那一刻的感觉,就像正在洗澡却被猛地推开了门。我尖叫起来。

“你凭什么说这个?你什么证据也没有!”

“你没有一件事让我省心!我是为你好,你不明白吗?”

“我用不着你为我好!”我抑制不住想摔东西的冲动,抓起起居室桌上的一件东西就扔了出去。

清脆的破裂声,那是个相框,里面装着我从小就看熟了的照片。年轻的妈妈抱着还是婴儿的我,我们穿着粉红色的母女装。妈妈嘴角向上,眉毛分得很开,笑得生气勃勃。

乌云在窗外翻卷,越来越低,越来越暗,好像巨大的幕布在不断合拢。在一地碎片中,我和妈妈互相对视着。然后,我哭了。

“我讨厌这个家……讨厌所有这些。”

“也讨厌我,是吗?”

“我恨死你了。”我想也没想就脱口而出。

“那好吧,我也厌倦了这一切。比你还厌倦。我也巴不得能消失。”

妈妈笑了笑。那是一种非常陌生的笑容,冷淡、失望、事不关己……她转身去洗手。水龙头开得很大,在深秋时分,水一定很凉。看着妈妈在水里浸得通红的手指,我一瞬间就后悔了。我想到她很早就离了婚,想到她辛劳的会计工作,想到她很久没给自己买新衣服,想到她的发型该去打理一下了。

“妈……”

厨房里一刹那变得非常安静。只有水龙头在哗哗地流水,冲刷着沾满鱼鳞的洗碗池。水流下没有妈妈的手。事实上,她整个人都不见了。

她消失了。

窗外电光一闪,接着轰隆隆雷声炸响。雨水倾泻而下,浇在这世界的铁皮盖子上。我茫然地站了一会,然后机械地走上前去,关上了水龙头。冰凉的感觉告诉我,这不是梦。

我走回我小小的卧室。墙上贴满了偶像海报,我第一次感觉到,他们是多么平啊……他们在墙上微笑,在另一个世界里。不动的,无声的,二维世界的微笑。

我又走回厨房。里面还是空空荡荡。窗外只有雷声和雨水。

“妈妈不见了,”我大声说,想弄明白眼前发生的事,“妈妈消失了。”

电话响了,是凯文。

“我有事要告诉你,”他说得很急,“你什么时候过来?”

“我说不准,”我告诉他,“我妈妈消失了。”

好一阵停顿。我绝望地想,他当然不会明白。世界上有没有人能明白我的意思啊?

“我不知道该怎么说。”凯文好不容易挤出一句话,“但是,我妈妈也消失了。”

就这样,那天下午,我和凯文坐在厨房里,陷入长久的沉默。我们静静地对视着,脸上都写着一句话:

“现在怎么办?”

夜幕降临了。厨房里还是凝滞的、不变的空气。凯文回家去等他妈妈,我把镜框的碎片扫干净,把照片放进抽屉,然后订外卖吃。

一天过去了,两天,三天。

幻觉没有消失,妈妈们没回来。凯文一点儿也安慰不了我。

“报警没有用,谁也不会相信的。”他说,“寻人启事也没法贴,别人准会以为咱们疯了。”

“她们在某个地方。”我想,她们厌倦了,非常厌倦,巴不得能消失……所以,在一瞬间,她们决定摆脱这一切,去了某个地方。没有叛逆期的孩子,没有干不完的家务的地方。那会是在哪里呢?

想到我对她说的最后一句话是“我恨死你了”,我感到一阵揪心的难受。我还有机会道歉吗?

“她在世界上的某个地方。”

这个信念在我脑海里,像蜡烛上的火苗,摇摇晃晃地亮着,我小心捧着这火苗,生怕它被风吹灭。我不停地对自己说,妈妈只是去了某个地方而已。她会回来的,就像她过去回家看望外婆,像她去参加培训一样。总是会回来的。

可她究竟去了哪儿呢?

要到这一刻,我才发现,我对妈妈是那样陌生,所知又是那样少。和我一样大的时候,她在过着什么样的生活?她跟爸爸为什么离了婚?在那之前,她过得幸福吗?她从来不提,我也就忘了问,仿佛她生来如此,不苟言笑,盘着老气的发髻,仿佛她除了这个家,除了厨房和洗涤池就没别处可去。

“咱们分头找线索。”我对凯文说。

我在妈妈房里翻箱倒柜,希望能得到点启示。这个简朴的房间里能藏着什么呢?从小看惯的几帧照片散放在房间各处:穿着军装,长相英俊,早早去世的外公;衣着朴素,严肃刻板的外婆;童年时住在小镇上的妈妈,穿着旧连衣裙,搂着家门前的大榆树;少女时代轮船上的妈妈,独自远行,头发飘散在海风里,看起来脆弱又执着。没有干花和纪念品,也没有浪漫情怀的小饰物,就像妈妈自己,很少流露感情。

我打开妈妈的衣橱,大多是灰色和黑色的套装,全都配以黑色的鞋子。以她的年龄来说,她穿得太严肃了,许多同学的妈妈打扮得时尚又活泼,就像他们的大姐姐。床边的抽屉里整齐地叠放着内衣和杂物,没有日记,也没有相册。而在此之前,我从没想过要去探寻妈妈的内心世界。那里都藏着什么呢?是什么样的往事,让她变成现在的模样?

我在妈妈的床上坐下,把脸埋进灰紫色的枕套,那上面还留着熟悉的薰衣草香,是妈妈爱用的香水味,只是很淡很淡了,好像最后一丝芬芳也要逸出,消散在明亮的空气中……我不知不觉地闭上了眼睛。

当我睁开眼睛时,四周的一切都不一样了。

这是个寂静、陌生的地方,暗沉沉的,像一个被遗忘的垃圾场,湿冷的浓雾笼罩着一切,脚下是嶙峋的地面。身边全是黑魆魆的静物轮廓,我辨认了很久才发现,那是堆积如山的旧家具。我穿着一双很不舒服的鞋子,不合脚,而且非常硬,非常沉重,像生铁做的。

我扶住身边一个生满苔藓的衣柜,想把铁鞋脱掉,可是手一碰到衣柜就吓得尖叫一声。那一瞬间的感觉像触电,像一下子调出一个电台,密林里响起一阵回声,悠长、空洞的语声,仿佛从遥远的记忆里传来,打破了死一样的静谧:

“……你错了……你错了……”

“不可能……你做不到……”

是对我说的吗?我的心冰凉得揪成一团。我胆战心惊地碰碰一座破旧的梳妆台,不小心踩到翻倒的五斗橱,差点摔倒。果然,这些旧家具全都会说话。

“我是为了你好。我一辈子都是为了你……”

“你没有一件事让我省心……”

在冰冷的浓雾里,我跌跌撞撞地向前走,不时撞上一件被遗弃的旧家具,一阵凄厉而绝望的声音就会响起,像困在笼子里的鸟,拖得长长的哀号。

“你会后悔的……”

“你让我太失望了……”

这些声音让我彻底迷失了方向。铁鞋磨得我的脚生疼,但是不能脱下它,地面上布满危险的东西,盘结的藤蔓、半埋的铁盒、生锈的拆信刀和碎玻璃。我的腿和手臂也擦伤了。妈妈在这里吗?我还要多久才能见到她?

我拖着铁鞋向前走,不知何时,浓雾中出现了一个同行的身影,只看得见隐约的轮廓,肩部很方正,像穿着制服。我并不害怕,他身上有种叫人放心的亲切气息,尽管我肯定不认识他。

“这里是家具坟场,是埋葬记忆的地方。”他温和地说,“别听那些回声,那些家具还要过一百年才能腐烂掉,长成新的树。这边走,孩子。”

我跟随着他,穿过林立的旧家具,看见了一些低矮的灌木。“用手摸摸看。”他说。我依照他的话,在灌木上摸到了成串的小果子,很细小,像一串串珊瑚珠。摸到它们时,有微小的快乐在我心里爆裂开,像隐约的笑声。

“能结出这种果实的灌木,来自很久之前的幸福家庭。沿着这种灌木走,才能见到阳光。”

“谢谢你,”我说,“你是谁?你知道我妈妈在哪里吗?”

他叹了口气,没回答。

我们走出了最黑暗的密林中心,隐约的天光从头顶筛下来,在光线中,他的身影变得更稀薄,只有一个淡淡的影子。

“我无法往前走了。”他说,“回忆已经变浅了,我只能待在记忆深处。”

森林还望不到边,铁鞋仿佛变得更沉重了。我踉跄一下,不小心被一根藤蔓绊倒在地,摔得很重。

“我很难过,孩子,”那身影僵立在我身旁,仿佛承载着许多哀愁,“我没法扶你起来。”

我站起来了,手和臂肘钻心地疼。

“这是烦恼藤。”他说,“在有些孩子要走的路上,这种藤特别多。但我只能送你到这里,前头要靠你自己了。”

我目不转睛地看着他。影子更淡了,他举手示意,像长者挥别离家的孩子,身影在微光中慢慢消融:“一个早逝的父亲,他所能做的就只有这么多了。”

我想追问,但是他已经不见了。我只有继续向前走,一边寻找结果实的小灌木,一边尽力抬高铁鞋,小心地避开藤蔓。我想着那个熟悉的轮廓,渐渐明白了。

他并不是我的父亲,他是外公。

在淡淡的天光中,我伤痕累累地走出了家具坟场,身边偶尔还有半把椅子、一些抽屉遗弃在地上,只能发出些微弱的声音。我摘下一些珊瑚果实放进口袋,继续向前走。

陆地不见了,面前出现了一道深深的峡谷,对面是一座有隧道的荒山。一座摇摇欲坠的破桥架在峡谷上,除此之外没有别的路。

好吧,我暗自思忖,这是我必须要走的路。我扶着绳栏,抬起铁鞋,踏上摇晃的破桥。桥比看上去更不结实,似乎是用破板条、旧邮筒草草拼凑成的,每块桥板中间都有空隙,到处贴满褪色的邮票和泛黄的信封。我一辈子没写过一封信,可是看到这景象,却总觉得不知在哪儿见过。

“不会断掉吧?”我情不自禁地说。

“不好说,”木桥用吱呀吱呀的声音答道,“你的铁鞋太重了。”它说,“作为一座孤独之桥,我有点承受不住。”

“是很重。”我说。离开家具坟场,鞋子似乎更重了,把脚踝磨出道道血痕:“你怎么会说话?”

“因为你先跟我说了话。万物都是这样,大叩大鸣,小叩小鸣,不叩则不鸣。”

“噢。”我想起了回声家具,“拜托你别断掉,我很害怕。”

“把鞋子扔掉嘛。”木桥说,“扔到桥下,大家都轻松点。”

“不。”我说。要是没有铁鞋,我根本走不出森林。万一再碰到难走的路怎么办?我才不会丢掉它。

“孤独的孩子我见多了。”木桥说,“他们都是打这儿走过的,你的路也没什么稀奇。”

“你知道我妈妈在哪里吗?”我问。

“不知道。”木桥说。

我挺失望,默默地往前走,困惑着桥上贴满的邮票为什么看起来眼熟。我终于想起,好多年前看见妈妈在整理许多捆扎得整整齐齐的旧信。

“这是谁的信?”我问。

“你爸爸写的。”

“是情书?”我好奇地挨近去看。粗糙的黄信封上写着褪色的蓝墨水字迹,贴着最普通的八角钱邮票,我顿时没了兴趣。那些信后来到哪儿去了?我再也没想过。倒是妈妈和爸爸都跟我说过,他们以前曾经是笔友,因为代表各自的学校去参加高中生数学竞赛,都取得了名次。“从那以后就开始通信,一直到后来结婚。”他们说的时候,好像这是个什么传奇故事,我却觉得真是老土,何况他们到头来还不是离了婚。

“你得留点什么给我。”木桥说,“规矩是这样,大家都得留下东西。这样,我才能保持生命力,把每个孩子跟世界联结上。”

“可我什么也没带。”我的手在口袋里碰到了珊瑚小果子,掏出来,“这个行吗?”

“行,怎么不行?”木桥说,“这种小果子很好,如果是你自己结的,就更好了。”

“以后说不定能。”我已经走到了桥头,把小果子放在桥板上,“再见吧。”

“见不着了,”木桥说,“咱俩一辈子只能见一次。”

我走进了山的隧道。

铁鞋发出刺耳的摩擦声。这里真长,真荒凉,我想。但是很快,我就发现自己错了。

这里非常热闹。

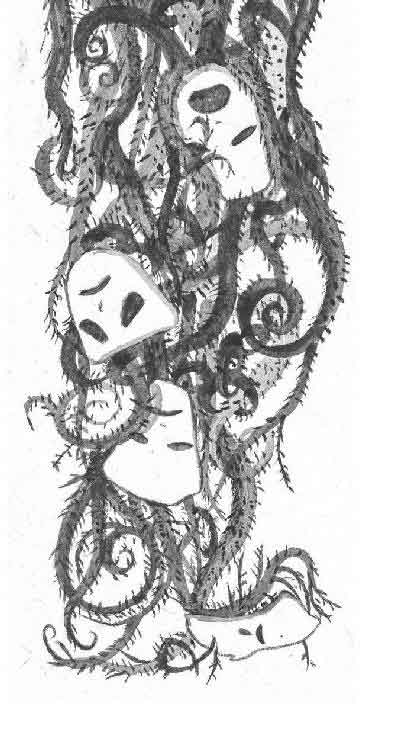

在隧道的山壁上,全是狂乱的影子,变幻万千的巨大影子,横贯整个隧道。但此刻,他们全都低低俯下身,俯向我。老实说,这景象相当骇人。

“你……你们好。”我想起木桥的话,忍住恐惧,试着打招呼。

“这是迷幻隧道。”某个影子,或者很多个影子用隆隆的声音说,“你来参加我们的舞会吗?”

“现在不行,”我很小心地说,“我得去找我妈妈。你们知道她在哪儿吗?”

“她在哪儿,跟你要做什么没有关系。”有个影子在我头上倏然变成女人的剪影,几缕长发垂落在耳边,那轮廓无比熟悉,让我想起妈妈,然后又瞬间变成展翅高飞的鸟影,像一只鹰,“你有自己的人生,她有她的。”

“看你的影子,就知道你来的地方阳光很少。”另一个木马形的影子说,“你急需玩乐一场。”

我看看自己在山壁上投下的影子,确实特别浓黑。

“我不能玩乐,我有要紧事要做。”我一边解释,一边觉得这话好像跟脑海里的什么回音重叠了——

那天,妈妈接到大学同学聚会的电话。她不大开心。吃晚饭时她一半自言自语,一半对我说话,但我在翻杂志,假装答应着,只听见了只言片语。

“……不一样。”妈妈在说,“跟她们不一样。”她心烦地翻着碗里的食物,“我在大学里没交到什么朋友。她们整天在谈恋爱、打扮、跳舞,可我不行,我有要紧事要做。”

“为什么?”我心不在焉地问。

“刚才不是说了吗?家里没什么钱,你外婆身体又不好。我得打工,还得想办法挣奖学金。”妈妈不快地说。

“噢。真可怜。”我把杂志翻过一页,“妈,你说我剪这个发型好不好?底下稍微烫一点,那就时尚多了。也配这样的短大衣,多帅啊。”

“你是学生,不能烫发。”妈妈生硬地说。

可是,后来她还是帮我买了一件大衣,不是杂志上的牌子,但她尽力找了,样子很漂亮。我穿上大衣得意扬扬,只觉得自己品味好。现在想起来这事,心里真难受,但愿当时曾把妈妈的话听仔细点。

“不能跟你们玩,我得先找到妈妈,”我说,“我有很要紧的话要跟她说。”

“你以为要紧罢了。”影子们隆隆地说,“我们听多了。无非是——”他们争先恐后地喊起来:

“我爱你。”

“对不起。”

“我错了。”

“我不能没有你。”

这些声音就像巨石滚过隧道,我捂住了耳朵。

“看,悲剧的人生总是在重复。”一把巨大的剪刀向我倾斜下来,“来吧,释放你自己,让我们看看你灵魂深处藏了什么。”

“我不……”我身体猛地一轻,像有什么挣脱了出去。我看见,身边的山壁上,我的影子正小心翼翼地动作着,好像看不见的丝线连接着我俩。最初,影子的动作很僵硬,然后,她挣脱了丝线,狂喜地手舞足蹈起来。她开始变形,长出了一双翅膀,飞快地掠过穹顶,在隧道里盘旋;她变成一个美丽的少女,头戴王冠,站在其余影子的肩头,她在哈哈大笑。

“快回来!”我喊起来。但没人理会我。影子们推挤着、喧笑着,像一束闪电一样去远了,又像一团闷雷滚过我头顶,但我仍能认出我的影子,她的颜色特别浓黑。

他们不再理会我了。我无望地看着影子们。

“我会回来找你的。”我向隧道的穹顶喊,不知道影子听见了没有。

我走出了隧道,发现自己正站在一片荒凉的山岗上。

在淡薄的日色下,这座山岗漫山遍野闪烁着珠宝的光芒。我捡起一只耳环在手里端详,又把它扔掉,那是廉价、镀金的装饰品。山岗上还扔满了衣服、假发和面具,好像是一场场狂欢的遗迹,看起来,被风吹雨打已经很久了。谁在这里开过舞会?谁把它们抛在这里?我迷惑地站在山岗上,向远处望。

山岗下,一片平缓的原野向前铺开,那原野与山岗相接的地方还是灰色的,渐渐地像是照片慢慢显影一般,星星点点开出了野花,再往前,花愈来愈繁密,变成了明信片风景一样的彩色原野,简直不像真的。

我的心怦怦跳了起来。

在原野边缘,一个急匆匆的身影从远处走来。这个身影很熟悉,穿着沾满污泥的牛仔裤和卫衣,他是……

“凯文!”我兴奋地大喊,奔下山岗,结果被铁鞋绊倒,凯文赶上前扶起我。

“你去哪儿了?”凯文困惑地问,“你为什么穿这样的鞋?”

“因为家具坟场太危险,”我觉得自己有太多话要跟凯文说,“你看,我这里……这里都擦伤了。我还在迷幻隧道里丢了影子。你呢?在哪儿弄得全是泥?”

“什么家具坟场?”凯文看起来非常茫然,“这不是泥,是巧克力。你没路过巧克力小镇吗?太阳一出来,小镇就整个儿化掉了,我差点给淹死。然后是电视城,那些电视人吵得要命,而且拉拉扯扯地不让人走路,我好容易才逃出来。我差点在许愿池那儿上了当,那些妖精说,我得在那儿过三个满月之夜,才能见到我妈妈……对了,你说你在哪里丢了影子?”

“噢,”我盯着他,让喜悦慢慢冷却下来,“我明白了,我们走的路不同。”也许每个人走的路全都不同。这么说,他不知道我的感受,我也不知道他的。他没听过森林里的回声,也不会知道我为什么会穿上铁鞋,丢掉影子。我难受地想。

“现在只能继续往前走了。”我说。毕竟,我们现在在这儿相遇了,往下我们就有伴了,这条路会变好的。有了凯文,疲倦时我可以把头靠在他肩上歇歇,危险的时候,他会抓住我的手臂。想到这些,我心里热乎乎的。

“嗯,”凯文说,“我现在有点明白妈妈为什么会离家出走。她从小就很孤独,没人关心她,只有电视机和糖果。所以她也不懂得怎么跟我相处,她心里还是个孩子。”

“我觉得,我们快要找到她们了。”我振奋精神说。

“没错儿。”凯文说,“现在我们快往前走。”

我努力抬起铁鞋,跟凯文手拉手走进这片开花的原野。越往前走,花越繁密,花朵也越大,最大的像盘子一样大,花粉一路擦在我们衣服上。跟我来的地方相比,这里简直是另一个世界,柔和,明亮,芬芳。只有一点不好,就是我的鞋子太重,走不快,而且很累。

“把鞋扔掉吧,”凯文说,“你穿着它,我们至少走慢了一半。”

可我没忘记家具森林里危机四伏的道路,心有余悸。我怎么才能跟他说清铁鞋曾经多重要呢?

“不行的。”我说,尽管铁鞋磨破了我的脚踝。我采下身边的大花朵,喝里面的花蜜。凯文不想吃,说他巧克力吃得太多了。

“果然这条路变好了。”我想,真希望一直这样走下去。可花渐渐稀少了,一开始我还暗自希望是自己的错觉,但眼前的色彩真的暗淡下去了,像明信片重又变成黑白,在没有花朵覆盖的地方,灰色的原野再次显露了出来。

一条河流横在眼前。这是一条凝滞的、灰色的河。

我们吃惊地收住脚步。河里堆满了巨大的脏碗碟,漂着许多海绵块,这情景怎么看都觉得非常家常。我和凯文呆呆地望着河面。

“得涉水过去吧。”凯文沮丧地说。他小心地下到河里试试。河很浅,但碗碟把河流塞得满满的,无法通行。往上游和下游看去,全是一望无际的餐具,没法绕路。

“根本过不去。”他说。

“明白啦。”我盯着河流。我猜,这也是必须跨越的障碍。说不定在什么地方,还有一个堆满了没去鳞的海鱼的大池子。

“没有别的办法,得洗净这些碗。”我对凯文说。他看来大受打击:“什么!这么多?”

我走向河边,抓住一块海绵开始擦洗那些碗。果然,油腻的碗一洗净就变轻了,在河面上浮了起来,顺水漂走了。我回头看看凯文,无言地做了个“来吧”的表情。

凯文皱紧眉头,踏进河水里。我俩一言不发地开始干活。

头顶淡薄的日光一点也不移动,我们失去了时间概念,尽管碗碟不断地漂走,可眼前还是堆积如山。怪不得没人爱干家务,我想,这活儿真讨厌,而且好像永远没个完。凯文在旁边板着脸刷洗,我心里暗自纳闷,这跟我想象的旅程好像大不相同。

“我妈妈说男孩子没必要做家务。”凯文烦恼地说。他看上去又累又挫败,额发被汗黏成了一绺绺。

“那你妈妈真蠢。”我说,我也很累,烦躁得要命。

“不准你这么说她。”凯文愠怒地说。

“可惜她被你气得消失了!”我说。

“哈!那你妈妈又在哪儿呢?”

“闭嘴吧,真无聊。”我说,没兴趣再吵。过去我怎么没发现凯文这么幼稚?我暗自奇怪。可他把碗弄得乒乓响,我刚想说什么,他就失手打了个碗,手上滴下血来。

“伤口别再碰到脏水,”我说,“我来刷吧。”

凯文没精打采地在河边坐下,沉默不语。我强打精神继续刷。碗越来越油腻,越来越沉重,最后,我也在碎碗片上割破了手。凯文大发脾气:

“好啦!现在怎么办?”

我向前走了几步。河水没到我的脚踝,但碗碟似乎松动了许多,让出了一点缝隙。

“好像能过去了!”我说。

我俩手拉手,小心地蹚过河,很留神不把碗碟踩碎。我庆幸自己依然穿着笨重的铁鞋,可是凯文却痛叫一声:

“哎哟!”

他踩在河底的碎瓷片上了。我不知道他伤得多重,慌忙爬上河岸,想拖他上来,这费了我不少力气,因为铁鞋又重又滑。凯文被我搀扶着上岸,脱下鞋子看了看,伤口并不深,但是他的心绪一塌糊涂。我想了想,还是说出这句话:

“你看,这铁鞋很有用,所以我不能脱下来。”

凯文没作声,一直盯着我的铁鞋看,我觉得那是一种厌恶的眼光。

稍事休息,我们继续上路。在河的对岸,地势不知不觉变高了。

最开始,我只是诧异为何走得越来越吃力。走出很远才发现,原来一直在向坡上攀爬。我们觉得很奇怪,原先怎么没看见面前是一座山?

道路渐渐陡峭起来。

现在,我和凯文早已不拉着手了,因为要尽量抓住路上的东西,石头、树桩什么的保持平衡。铁鞋太笨重了,也实在不适合山路,好几次我差点滑下去。我咬住嘴唇不想叫苦,盼着前头的凯文能拉我一把,可他顾不上。

“凯文,”我犹豫地说,“太难爬了。”

他轻蔑地回过头来:“你的铁鞋不是很有用吗?”

我闭紧嘴什么也不说了。

天开始下雪了。

灰色的雪片静静地飘落在灰色的山丘上,也落在我们肩上、头发上。雪并不冷,更像是灰尘,堆积起来却很重。我想把雪抖掉,却发现它拂也拂不去。灰雪落满了凯文的发梢和肩头,让他看起来就像个疲惫的中年人。

“为什么妈妈一瞬间到达的地方,我们要走这么久?”他困惑地自言自语。

“因为这是二十多年的时光。”我在心里默默地想。雪越积越厚。我每走一步脚都深深陷进雪里,铁鞋已经重得拔不出来了,只好坐下歇口气,可这座山好像高得永远爬不到头。

“你还不丢掉它吗?”凯文冷淡地问。

“我不能丢,”我说,“它很重要。”

凯文耸耸肩。

“随便你。反正我要走了。”

一开始,我还没明白这是什么意思,然后这句话慢慢进入了脑子。

“你是说,你要自己走?”

“像这样走下去我们永远走不到头。”凯文说。

我说不出话。为了凯文,我才跟妈妈吵了那一架。为了凯文,我才走上了这条路。但是我心里马上又对自己说,算了吧,指责他又有什么意义?

“对不起。遇到你以后,这条路确实变得难走了。”凯文说,“为什么一定要过那条河呢?说不定我走错了方向。”

“那你现在想去哪?”

“我不想继续往上爬了。我要下山,找找别的线索。”

我点点头。我们只是旅伴,我们的目的地不一样,这我早该想到。走了这么久,我们才明白了这一点。当年妈妈跟爸爸分开时,大概也是明白了这一点。

凯文在雪中下山去了。我坐在原地休息酸痛的腿脚,现在只剩我一个人了,山路依然陡峭难行。我盯着我的铁鞋看了很久,终于慢慢地把脚拔出来。

过去我走过艰辛的路,铁鞋保护了我。但现在,我再穿着它就无法前进。我辛酸地想。

我赤脚继续向山顶走去,每一步都踏在雪中,所幸雪并不冷。现在,我的步子变得很轻快。我觉得,风中隐隐传来了笑声,那是许多女孩子无忧无虑的笑声。

不知不觉间,雪停了。

女孩们的笑声越来越近。终于,我来到了山顶。

那是一座广大的花园,开满了鲜花,结满了金果。几十个、几百个穿纱衣的少女正游弋在其中,每个都很动人。

一个穿金色纱衣的女孩子望着我,笑了起来,她的笑脸明亮得像刚开的花。

“你满身都是时间的灰。”她说。

我低头看看自己,头发和衣衫上满是尘土,皮肤上全是擦痕。我点点头。

“你也没有影子。”她还在笑。

“影子到底有什么用处?”我看着这些女孩,纳罕她们为什么这么爱笑。

“是不受拘束的自我。丢掉影子的人,就会丢失无忧无虑的心境。”她说。

我恍然明白,妈妈为什么很少流露感情,为什么总是穿着灰黑色的衣服。因为她丢失了影子,还穿着沉重的铁鞋。现在她把过去抛下了吗?她找回了她的影子吗?

“我来找我妈妈。”我说,“你知道她在哪里吗?”

“这里没有妈妈。”少女说,“我们什么都不记得了。”

女孩们都围拢过来,好奇地盯着我。在我看来,她们全都一样,全都穿着缤纷的纱衣,我分辨不出谁是我要找的人。

“我们好不容易才回到乐园,我们哪里也不想去。”一个少女说。

“你是自私的小孩。”一个少女说,“自私的小孩只有在失去妈妈才会想念她的服务。”

“不是的。”我说,“我来找她,不是想让她继续为我服务,不只是因为她每周做海鱼给我,也不只是因为她不舍得添新装,却给我买大衣……”我的嗓子哽住了。面对这些嘲笑我的女孩,说下去很难,但我必须得说完,“是因为我想告诉她,我很爱她。”

“那么,你自己把她找出来吧。”少女们推挤着,又咯咯笑起来,“既然你爱她,就看你还认不认得她。”

可是,要想看清她们实在很难。她们的头发和脸庞都闪耀着光芒,她们的纱衣也反射着阳光,刺痛了我的眼睛。她们每一个都年轻美丽,每一张脸,都是那么相似。我看得越久,就越眼花缭乱。但是,我要把心里的话告诉她,如果不能找到妈妈,我就对她们每一个人说。

“我从黑森林里走出来。我……见到了外公。虽然他没能一直陪伴你,可我觉得他是个可亲的人。”

有些少女还在笑,有些停下来听我讲话。

“我经过了孤独之桥。那些信,都还保存在某个时空里……我在迷幻隧道里丢失了影子。后来,我走过开满鲜花的原野,也渡过了灰色的河流,我一个人爬上山岗。这些你都还记得吗?我一直穿着铁鞋……”

少女们好奇地注视着我。我艰难地说下去:“我走过了你所走的路……明白了那些孤独和伤痛。我想理解你,我也希望你能理解我。这些,你还能记起吗?”

在人群中,一个穿白纱衣的少女身影动了动。她把手搭在眼前挡住阳光,似乎想要看清我。我的目光也随之落在她身上,她有柔软的长发,在鬓边落下三两缕。她身上有薰衣草的淡淡香气。她的影子特别浓黑,像是从阳光很少的地方来。

我走到她身边,握住她柔软的手,那只还没有被岁月、被无止境的家务变硬变粗糙的手。我望着她比我更年轻的脸,泪水涌上眼眶。

“要是你在这儿更快乐,就别回去了。”我说。

少女凝视着我,她清澈的眼睛渐渐升起了我熟识的神情。她轻轻摇摇头。

“你唤回了我的记忆。我不能再留在乐园里了。”

我们手拉手向山下走去。每走一步,时间的灰烬都飘落在她身上。她年轻的姿容一点点褪色,她看起来越来越像妈妈。

“对不起。”我难受地说。

“没有关系。”妈妈含笑说,“我从乐园带走了一样礼物,我的影子。它一直在岁月深处等着我。”

一个长长的梦结束了,我在妈妈的房间里醒来。厨房里传来煎鱼的香气,我翻过身,把脸贴在枕上静静回想。我知道,妈妈回来了,她就在我身边。

我和妈妈从没谈起过这段经历。现在,我们常常聊天,分享彼此的生活。我帮她做家务,和她一起挑选更有活力的服装。我们仍然是母女,但更像姐妹。现在,妈妈的脸上常带着笑容。我觉得她还很年轻,仍然很美,也许她会重新找到自己的幸福,毕竟谁也不知道明天会发生什么。我常憧憬,我未来的家中,许也会长出那种有笑声的小小珊瑚果实。

我和凯文分手了。我们都觉得自己还太年轻,对世界、对对方都不是那么了解。不过,我们仍然是朋友,因为那些共同经历过的事情。

我的影子悄悄地回来了,仿佛从来没离开过。有时我注视着它,心中纳罕,在时间的森林里,它经历了什么?我想,它跟我一样,什么也没忘记。

也许,你将来也会去到那里,那是深藏在我们每个人心底的地方。

相信我,在某个时空里,那个被遗忘的世界永远在闪着微光,等待你去发现它,开启它。