| 白夜 | 收藏 |

第二夜

白夜 作者:陀思妥耶夫斯基

“看,您总算熬过来了!”她握住我的双手,笑着对我说。

“我在这儿已经两个钟头了;您不明白,这一整天我是怎么过来的!”

“我明白,我明白……还是言归正传吧。您知道我为什么要来吗?可不是要像昨天那样胡扯一通。我想说的是:今后我们应当表现得更聪明些。昨天我想了很久,把这一切都考虑过了。”

“什么事应当更聪明些呢?对我来说,我愿意如此。不过,说真的,像现在这样聪明,我一生当中还是头一回呢。”

“真的吗?首先,我求您不要把我的手攥得这么紧;其次,我要向您声明,关于您,我今天已经考虑了很久了。”

“噢,结果怎么样呢?”

“结果吗?结果是一切都要从头来,因为我今天得出的最后结论是,我对您还毫不了解;我昨天的表现像个孩子,像个小姑娘;自然啰,之所以会这样,全怪我下不了狠心,就是说,我吹嘘了自己,就像我们对待自己的所作所为,往往从剖析开始,而以赞美告终。因此,为了改正过错,我下定决心要对您进行一次彻底的了解。由于无法找到别人打听您的情况,所以您必须自我介绍,把您的底细全部说出来。好啦,您究竟是什么人?快点,请开始说吧,说说您的身世。”

“身世!”我惊叫起来,“身世!可是谁告诉您我有什么身世?我没有什么身世可言……”

“如果您没有什么身世,又是怎样活到现在的呢?”她笑着打断了我的话。

“根本没有任何身世可说!是这样,我活着,就像通常所说的,关门过日子,也就是完全无依无靠——孤单单一个人,孑然一身。什么是孤身一人,您懂得吗?”

“怎么会是一个人呢?这么说,您从来没遇见过任何人吗?”

“啊,不,遇见倒是遇见过——可我终究还是孤身一人。”

“怎么?难道您没有和什么人说过话吗?”

“严格说来,没有说过。”

“那么,您究竟是什么人,请说说看!等一下,让我来猜猜:您大概和我一样,也有个奶奶。我奶奶是个瞎子,一辈子不肯放我出门,什么地方都不准去,害得我几乎连话都不会说了。两年前,我闹了一次,她眼看管不住我了,就想出了个主意,把我叫去,用别针把我的衣服和她的衣裳连在一起,从那时候起,我们俩就这样整天坐着;她虽然眼睛看不见,却能织袜子,我只得坐在她旁边做针线活儿,或是念书给她听——这种老办法真怪,我被她用别针拴住已经有两年了……”

“唉,我的天,真可怜!可是我没有,连一位这样的奶奶也没有。”

“既然没有,您怎么会在家里待着呢?……”

“听我说啊,您不是想知道我是个怎样的人吗?”

“哎,对呀,对呀!”

“要按‘人’这个词的严格意义说?”

“要完全按严格的词义说。”

“好,我——是一个怪人。”

“怪人,怪人!什么怪人?”姑娘高声说道,接着哈哈大笑起来,好像整整一年都没有机会大笑似的,“跟您在一起可真有意思!看,这里有张长椅,咱们坐一坐吧!没有人路过这里,谁也听不见我们说话——您开始说您的身世吧!因为您没有说服我,您有您的经历,只是瞒着不说罢了。您先讲讲怪人是什么意思。”

“怪人?怪人嘛,就是脾气古怪的人,荒唐可笑的人!”我回答道,随着她那带有稚气的笑声,我也哈哈大笑起来,“这是一种性格。请注意:您知道什么是幻想家吗?”

“幻想家!瞧您说的,怎么会不知道?我自己就是个幻想家!我有时坐在奶奶身边,什么稀奇古怪的念头不往脑袋里钻呀!唉,一个人要是开始胡思乱想,就会想入非非——‘好家伙,我居然嫁给了一个中国皇太子……’要知道,有时候幻想起来还真惬意呢!不,也不尽然,天晓得!特别是撇开幻想专想心事的时候。”姑娘又补了一句,这时的神情已变得相当严肃了。

“太妙了!您既然幻想过嫁给中国的皇太子,自然会完全理解我。好,请听吧……不过,等一下,我还不知道您的名字叫什么……”

“总算想起来了!您早就该想到问一声呀!”

“啊,上帝!我这脑子竟没有想到,我是高兴过头了……”

“我叫娜斯津卡。”

“娜斯津卡!就这些?”[娜斯津卡是阿娜斯塔西娅的昵称,初次见面的人一般应称全名。]

“就这些!难道您觉得少吗?您这人真是贪心不足啊!”

“觉得少吗?恰恰相反,很多,很多,非常之多。娜斯津卡,您这个好姑娘,从初次见面起,您在我心目中就已经是娜斯津卡了!”

“这就对了!请讲吧!”

“好,娜斯津卡,那就听我讲一讲十分荒唐可笑的身世吧。”

我在她的身边坐下,摆出一副近乎迂阔的庄重神态,像念稿子似的讲了起来:

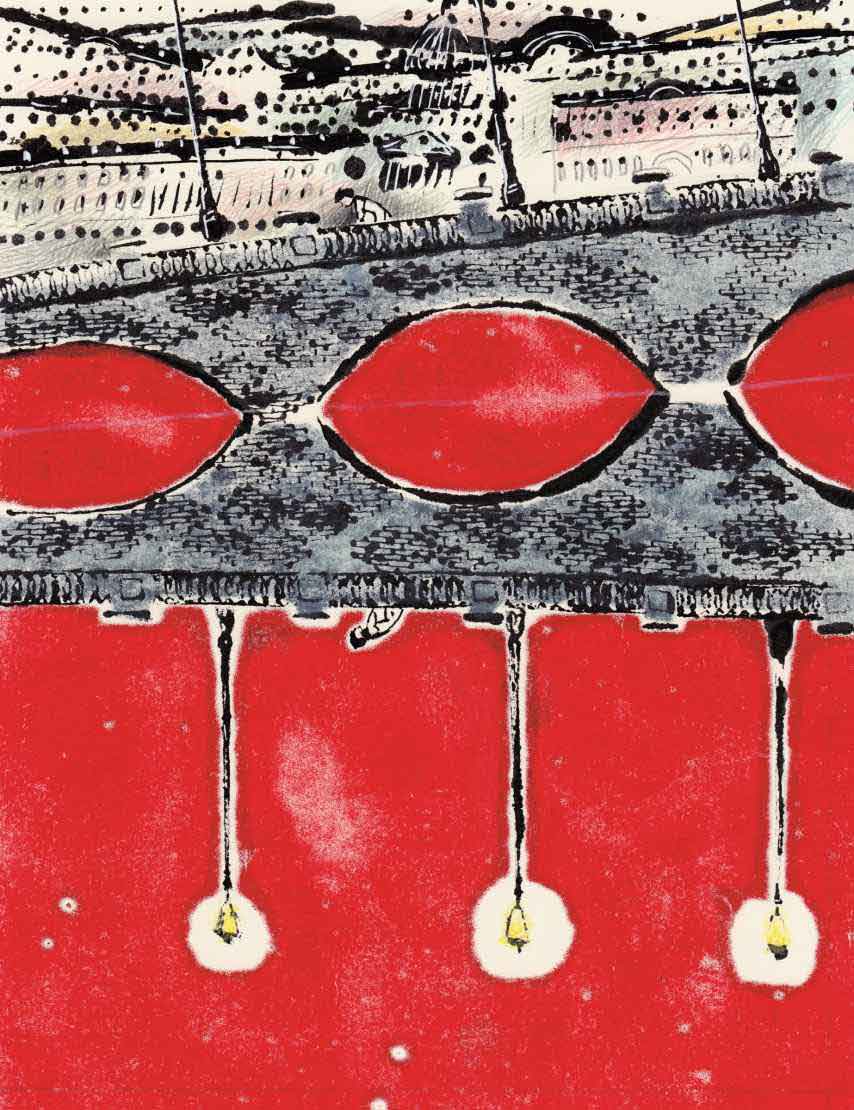

“娜斯津卡,也许您还不知道,彼得堡有一些相当古怪的偏僻角落。那一轮普照全体彼得堡人的太阳,好像对这些地方不屑一顾;而照射着这些角落的似乎是另一个特地为它们定制的新太阳,它放射出异样的光华照耀着一切。在这些角落里,亲爱的娜斯津卡,生活也似乎完全不同,与我们周围那种沸腾的生活毫无相似之处,这种生活也许存在于一个非常遥远的未知世界,而不是在我们这里,不是在我们这个严峻的、一本正经的时代。这种生活其实是一种混合物,是一种纯粹的幻想、热切的理想以及(唉,娜斯津卡!)呆滞无聊和庸碌无为之类的大杂烩,甚至还有令人难以置信的粗俗卑鄙,那就更不必去诉说了。”

“嘿!我的天呀!好一段开场白!接下来我会听到些什么呢?”

“请听我说,娜斯津卡(我觉得叫您娜斯津卡永远也叫不够),请听我说,在这些偏僻角落里住着一些古怪的人——幻想家。如果要下一个严密定义的话,幻想家不是一般的人,而是某种中性动物。幻想家多半蛰居在某个人迹罕至的角落,好像在那里隐匿藏身,甚至怕见白天的阳光;他只要钻了进去,就会像蜗牛一样跟他住的角落长在一起,换句话说,他在这方面至少酷似乌龟,那种把身子和住处连在一起的有趣的动物。您是怎么想的?为什么他这样喜爱周围的四堵墙壁,喜爱那一律涂成绿色、熏得乌黑、阴暗凄凉、散发着呛人烟味的墙壁呢?这位可笑的先生,只有很少几个熟人(结果是所有的熟人都拂袖而去,再不登门),其中有一位来访问他的时候,这个可笑的人接待客人时竟是那样尴尬窘迫,脸色大变,张皇失措,好像他在屋里刚犯下什么罪孽,好像他偷偷印了一些假钞,或是写了什么诗要投给杂志,还附上一封匿名信,声称诗的真正作者已经去世,作为诗人的朋友他认为把诗人的遗作公之于世是他的神圣职责——这都是为什么呢?请告诉我,娜斯津卡,为什么这两个朋友话不投机呢?为什么这位突然光临、陷入窘境的朋友,这位在别的场合谈笑风生、妙语连珠、大谈女性和其他有趣话题的朋友,既无笑声,又讲不出一句俏皮话呢?最后,这位大概是结识不久的朋友,才初次来访(照此情形,大概不会有第二次来访,下次肯定不会再来了),就只能望着主人阴沉的脸,纵然这位朋友善于随机应变(姑且认为他还算机灵),还是弄得这样尴尬,处境如此之僵。而主人呢?尽管做出巨大的努力,却是徒劳无益。他想使谈话变得顺当、花哨,显示一下上流社会的博学气派,也开始谈论女人,甚至低首下心,去迎合那个走错了门、不该到他家做客的可怜的人,但还是不免局促尴尬,无计可施,这都是为什么呢?再说,客人猛地抓过帽子,很快起身告辞,好像想起了什么十万火急的大事,其实,什么事情也没有;他从一再表示歉意、力图挽回面子的主人那热烈握别的手里匆匆抽出手来,这又是为什么呢?这位起身要走的朋友,嘿嘿冷笑,刚出门口,立刻暗暗发誓,永远不会再来看这个怪物,虽然这个怪物实际上是个再好不过的小伙子。与此同时,这位朋友怎么也控制不住自己的幻想,无法摆脱一个小小的古怪念头,这就是:要把刚才主人在整个会面期间的脸色和一只倒霉的小猫的神情约略做一番对比——小猫被孩子们蛮横地抓住,揉来搓去,受到恐吓与百般欺凌,弄得狼狈已极,最后,躲开了那些顽童,钻到椅子下面的阴暗处,在那里休息,整整一个小时气得竖起背毛,喷着鼻息,用两只爪子洗它那蒙垢受辱的小脸,此后很久很久还怀着敌意,观望四周的环境和动静,甚至怒视着好心肠的女管家为它留下的主人家的残羹剩饭,这又是为什么呢?……”

“您听我说,”娜斯津卡插话了,她两眼圆睁,微微张着小嘴,一直带着惊讶的神情听我说话,“您听我说:我根本不知道为什么会发生这些事情,也弄不明白为什么您要向我提出这样一些荒唐可笑的问题;不过,我料想,所有这些稀奇古怪的遭遇一定和您本人有关,每字每句都跟您有关。”

“毫无疑问。”我煞有介事地回答。

“好,既然毫无疑问,那就接着讲吧。”娜斯津卡说道,“因为我很想了解结局如何。”

“娜斯津卡,您想知道,我们的主人公,或者更确切一点说,我这个人,因为整个故事的主人公就是我,一个微不足道的小人物,在自己的角落里都干了些什么吗?您想知道,为什么一位朋友的不期而至,竟害得我整天这样惊慌、忙乱、举止失措吗?您想知道,我的房门被人推开时,为什么我会惊恐得跳起来,窘得满脸通红,为什么我不善于款待客人,而自己的殷勤好客反倒成了沉重的思想负担,并为此羞愧得要死吗?”

“嗯,不错,不错!”娜斯津卡回答说,“我想知道的正是这些。请注意:您讲得真是出神入化了。不过,可不可以讲得不那么天花乱坠呢?您说的很像是从书本上读来的。”

“娜斯津卡!”我用庄重的严肃口吻回答道,却忍不住要笑出声来,“亲爱的娜斯津卡,我知道,我是讲得天花乱坠,可是——很抱歉,我不会用别的方式讲话。现在,亲爱的娜斯津卡,现在我好比是所罗门王[所罗门王,古代以色列国王,约公元前960—前930年在位,大卫之子,号称智慧之王,相传著有《箴言》《传道书》《雅歌》等作品。]的魂灵,它在贴有七张封条的坛子里被禁闭了一千年,这七张封条终于被人撕掉了。现在,亲爱的娜斯津卡,我们久别重逢了——因为我很早以前就认识您,娜斯津卡,因为我早就在寻找一个人,这次见面就是征兆,表明我找的正是您,说明我们命中注定要在此刻相会——现在,我头脑中的几千个闸门都已经打开了,我必须让滔滔不绝的话语像江河一般奔流,否则我就会憋死。因此,请不要打岔,娜斯津卡,请您乖乖地好好听着;要不我就不讲了。”

“不、不、不!别这样!您往下讲吧!接下来我一句话也不说就是了。”

“那我就接着讲:娜斯津卡,我的朋友,一天当中有那么一个小时叫我特别喜爱。那时,几乎所有的杂事、公事、业务都告一段落,大家全忙着赶回家去吃饭,去躺下休息一会儿,一路上还在琢磨着一些开心的事,全都关系到如何消磨黄昏、夜晚和剩下的闲暇时光。在这一个小时,我们的主人公——娜斯津卡,请允许我用第三人称讲话,因为用第一人称讲这一切委实令人羞愧难当——是这样,在这一个小时里,我们的主人公也并非无事可做,他跟在别人的后面行走。不过,有一种异样的满足神色,在他那苍白的、仿佛已有些发皱的脸上忽隐忽现。他满心欢喜地凝望着晚霞在彼得堡的冬日长空中缓缓消失。我说他凝望,这是撒谎;他不是凝望,而似乎是心不在焉地看着,仿佛已经筋疲力尽,或是当时正想着别的更有意思的心事,因而只能抽工夫对周围的一切匆促地、几乎是在无意之间瞥上一眼。他很满意,因为在明天到来前的这段时间里,他可以不去处理使他心烦的各种事务,他很高兴就像一个放了学的小学生,可以去做心爱的游戏或者淘气胡闹。只要从侧面看看他,娜斯津卡,您会立刻发现,欢乐的情绪已经影响了他那衰弱的神经和亢奋的病态幻想,产生了难得的效果。您看他正琢磨什么事……您以为他想的是吃什么饭?想的是当天的黄昏?他正出神地看什么呢?他是在注视那位风度翩翩的先生吗?(一辆快马驾辕的华丽马车疾驰而过,那先生正动作别致地朝坐在车里的女士鞠躬致意)不,娜斯津卡,他现在可顾不上这些琐事!这时,他感到自己的个人生活已很充实;他不知怎的忽然变得充实起来,难怪落日的余晖在他的眼前这样欢快地闪耀,从他炽热的心灵中引起了一连串的感想。这时,他几乎连路都看不清了,而从前路上最细小的东西也会使他感到惊奇。现在‘幻想女神’已经用她那只神奇的手织成了金色的底布(如果您读过茹科夫斯基[茹科夫斯基(1783—1852),俄罗斯消极浪漫主义诗人。]的作品的话一定知道,亲爱的娜斯津卡),又在他面前开始展现出从未有过的美妙生活的图案——谁知道呢,这位女神也许会用那只神奇的手,把他从回家途中那条雅致的花岗石人行道上送到七重天上的水晶宫去。您现在不妨把他喊住,突然问他:现在他站在什么地方,走过了哪些街道——他很可能什么都记不起来,弄不清他走过哪里,站在何处,他会急得涨红了脸,还肯定要撒几句谎,以便保全面子。这就是为什么当一位非常体面的老妇人彬彬有礼地在人行道中央叫住他问路的时候,他会吓一跳,差点儿叫出声来,并且惊恐地向四周张望。他烦恼地皱着眉头,继续朝前走,几乎没有发觉不止一个行人望着他发笑,还扭过头来看他,有个小姑娘有点儿害怕地给他让路,后来睁大了眼睛望着他那旁若无人的笑容和手势,忍不住笑了起来。然而,那位幻想女神在嬉戏漫游的翱翔中顺路抓住了老妇人、好奇的行路人、发笑的小姑娘,以及正在丰坦卡运河里密密麻麻的驳船上准备过夜的农夫(姑且认为,我们的主人公当时正沿着河岸走),胡闹似的把所有的人和物统统织到她的底布上,就像蜘蛛网粘住纷飞的苍蝇一样;这时,怪人带着这崭新的捕获物已走回自己的安乐窝坐下就餐,并且已吃完晚饭,直到他那个忧心忡忡、总是愁眉不展的女仆人玛特廖娜把桌子收拾干净,给他递过烟斗的时候,他才清醒过来;清醒以后,很感诧异,想起他早已用过晚饭,却根本记不起来是怎样吃的。屋子里暗了下来;他感到心灵空虚,满怀惆怅;整个幻想王国在他的周围破灭了,破灭得没留下一丝痕迹,没发出一点响动和破碎声,便梦一般地飘逝了,而他却想不起来他都梦见了些什么。但是,一种模糊的感觉隐隐刺痛和激动着他的心灵,一种新的愿望诱人地撩拨和激发着他的想象力,不知不觉招来了大量新的幻影。小房子里一片沉静;孤寂和懒散激励着想象;年迈的玛特廖娜无声无息地在近旁的厨房里忙碌着,煮她的咖啡,而想象,恰似她那只咖啡壶里的水,徐徐升温,慢慢沸腾起来了。想象终于爆发出一阵阵微弱的火花,连那本漫无目的顺手拈来的书也从我那位幻想家的手里滑落下来,读过的还不到三页。他的想象再度亢奋、激越起来,一个新世界,一种美妙的新生活,又突然在他眼前闪现出灿烂的远景。这是新的梦——新的幸福!一服精心焙制、能令人心荡神迷的新毒剂!唉,在他的心目中,我们的现实生活又算得了什么!依他那有偏见的眼光来看,我和您,娜斯津卡,日子过得是这样懒散、迟钝、毫无生气;在他看来,我们对自己的命运都深为不满,受尽生活的熬煎!一点不错,您看,其实一眼便能看出来,我们之间的一切都是冷淡的、阴森森的,好像怒气冲冲……我的这位幻想家心里想道:‘可怜的人们啊!’他这样想并不足怪!您看,这些神奇的幻象,在这样栩栩如生的奇妙画面上竟是如此迷人,如此怪诞,如此无拘无束、蜂屯蚁聚一般出现在他的面前,而位于画面最突出部位上的首要角色,自然是他自己,我们的幻想家,一个尊贵的大人物。请看吧,惊险的奇遇是怎样五光十色,欢欣的梦境是怎样层出不穷!您也许要问,他梦见了什么呢?其实何必要问呢?他什么都会梦见……梦见起初不被承认、后来荣获桂冠的诗人的境遇;梦见他与霍夫曼[恩思特·霍夫曼(1776—1822),德国浪漫主义小说家。]的友情;梦见巴托罗缪之夜[巴托罗缪之夜,1572年8月24日,圣·巴托罗缪节之夜,巴黎爆发了天主教徒大规模屠杀新教徒的惨案],狄安娜·凡尔侬[狄安娜·凡尔侬,以及下文中的克拉拉·毛勃雷、埃非·迪恩斯,都是英国小说家沃尔特·司各特(1771—1832)小说中的人物。],伊凡·瓦西里耶维奇在攻占喀山之役中的英雄角色[伊万·瓦西里耶维奇(1530—1584),俄国第一个沙皇,又称伊万四世,即伊万雷帝,1552年10月攻占喀山。],克拉拉·毛勃雷,埃非·迪恩斯,教长会议以及面对教长的胡斯[扬·胡斯(1369—1415),捷克新教教会的领袖,1415年被天主教教长会议以火刑烧死],在《魔鬼罗伯特》[《魔鬼罗伯特》是德国作曲家梅耶比尔(1791—1864)创作的歌剧]中的死尸还魂(您还记得那音乐吗?它散发着墓地的气息!),米娜和勃伦达[米娜,茹科夫斯基所作同名抒情诗中的人物。勃伦达,俄罗斯诗人科兹洛夫(1779—1840)所作同名叙事诗中的人物],别列津纳河战役[1812年11月26—29日,俄国军队于别列津纳河消灭拿破仑军队5万人,取得了决定性的胜利],在沃隆佐娃伯爵夫人[这里指的是美丽的伯爵夫人阿列克桑德拉·吉里洛夫娜·沃隆佐娃-达什科娃(1818—1856)]府上朗诵诗歌;梦见丹东[丹东(1759—1794),法国大革命时期的活动家,雅各宾派领袖之一,后被革命法庭判罪,处以死刑],克娄巴特拉[克娄巴特拉(前69—前30),以淫荡著称的埃及艳后,恺撒的情妇,后与安东尼结婚]和她的情人,科洛姆纳的小屋[《科洛姆纳的小屋》是普希金(1799—1837)的一部叙事诗。];梦见自己的角落,身边可爱的情人,她在冬天的夜晚听您说话,张着小嘴,睁大双眼,就像您,我的小天使,现在听我说话一样……不,娜斯津卡,我和您如此向往的那种生活,跟他这个人,跟这个放荡不羁的懒汉又有什么关系呢?他认为这是不幸的、可怜的生活,但他没有料到,对他来说,也许有朝一日会敲响忧伤时刻到来的钟声,到那时为了过一天这种可怜的生活,他必须付出代价,那就是在自己的全部岁月中放弃幻想;这不是为了换取欢乐,也不是为了获得幸福,而是在那个令人伤心、懊悔、充满无限痛苦的时刻,他不想再做这样的抉择罢了。但是,在这个可怕的时刻到来之前——他没有任何欲望,因为他超脱于欲望之上,因为他拥有一切,因为他已心满意足,因为他是他自己生活的画师,并且每时每刻都在按照新的设想随心所欲地描绘自己的生活。要知道,这种神话般的幻想世界,要描绘出来是这样的容易和自然!这一切仿佛真的不是幻影!不错,他在某些时候已经准备信以为真,这种生活不是感情激动的产物,不是海市蜃楼,不是臆想的幻觉,而的的确确是真实的、具体的,是现实存在!究竟为什么?您说,娜斯津卡,究竟为什么他在这种时刻会默然屏息?究竟为什么这位幻想家像中了什么魔法,产生了什么莫名其妙的胡思乱想,以至脉搏加快,泪水涌出,湿漉漉的苍白面颊变得通红,全身洋溢着不可抗拒的欣悦之情?究竟为什么一个个漫长的不眠之夜在无尽的欢乐与幸福中转瞬即逝,而当玫瑰色的朝霞映红窗户,朦胧虚幻的黎明之光照亮了昏暗的房间,就像在我们彼得堡一样,这时我们的幻想家筋疲力尽,一头栽到床上,在病态的紧张心情引起的一阵阵兴奋的震颤中慢慢入睡,心里却怀着那般恼人的甜蜜痛楚?是的,娜斯津卡,一个人会陷入困惑,看着看着便不由得相信,激荡着他心灵的是真切诚挚的热情,不由得相信在他那虚无缥缈的幻想中有某种活生生的、实实在在的东西!这可真是想入非非了——比方说吧,爱情来叩他的心扉,带来了无限的欢乐和恼人的痛苦……您只要看他一眼,就会深信不疑的!

“不过,亲爱的娜斯津卡,您看着他时,会不会相信,他在狂乱的幻想中如此热恋着的那个人,其实他根本就不认识?难道他只是在一些诱人的幻景里见过她,或是仅仅在梦境中才体验过这种热恋之情?难道他们真的没有手挽手地度过生活中的一些岁月——不曾两个人单独相对,抛开整个世界,把自己的小天地、自己的一生和恋人的一生连在一起?难道不是她在分手的深夜,伏在他的胸前哀哀痛哭,既听不见阴霾天空下逞凶肆虐的暴雨,也听不见从她那乌黑的睫毛上吹落和卷走点点泪珠的疾风?难道这一切的一切都是梦幻——包括这座凄清、偏僻、荒凉的花园,以及花园里长满青苔,孤寂、阴森的小径,在这里他们经常一起散步,盼望,伤心,恋爱,那样长久地彼此相爱,‘那样地久天长和充满柔情!’还包括这座祖传的古怪房子,她在这里居住多年,寂寞而又忧伤,陪伴着性情乖僻年老的丈夫,一个总是沉默不语、爱动肝火的人,吓得他们像孩子一样害怕,垂头丧气而又提心吊胆地彼此隐瞒着自己的爱情?他们是多么痛苦,多么担心,他们的爱情是多么纯真(这无须多说,娜斯津卡),而人们又是多么恶毒!我的天!他后来遇见的不就是她吗?那是在远离故乡的地方,在异国南部灼热的天空下,在奇妙的不朽城,在珠光宝气的舞会上,在嘹亮的乐曲声中,在灯火辉煌的皇宫里(一定是在皇宫!),在满是长春花和玫瑰花的阳台上;在那里,她认出了他,于是急忙摘去面罩,悄声说道:‘我自由了。’随即战栗着扑进他的怀抱;他们狂喜得大声呼叫,互相依偎着,顿时忘记了悲伤、离别和全部痛苦,忘记了远在故乡的阴暗房子、那个老人、那座阴森的花园,也忘记了那张长椅,正是在那张长椅上,她在热烈的最后一吻后,从他因绝望的痛苦而发僵的臂膀中挣脱出来……啊,娜斯津卡,您一定能同意,当一个颀长、健壮的小伙子,一个乐观开朗、爱说爱笑的人,您的那位不速之客,打开您的门,若无其事地嚷道‘朋友,我刚从巴甫洛夫斯克来’的时候,无论谁都会惊讶得跳起来,窘态毕露,满面通红,就像一个刚把从邻居家果园里偷来的苹果塞进口袋的小学生。我的天啊!老伯爵去世了,难以言传的幸福降临了——有人从巴甫洛夫斯克来了!”

我结束了热情迸发的高谈阔论,激动不已地停了下来。我记得,当时我非常希望能勉强自己大笑几声,因为我已经感到有个心怀恶意的小精灵在我的心里开始蠕动,我已经觉得喉咙哽咽、下巴抽搐、两眼逐渐湿润……我原以为,睁着一双聪慧的眼睛听我说话的娜斯津卡会发出充满稚气、忍俊不禁的欢快笑声。我已经后悔扯得太远,徒劳无益地讲那些郁积已久的心事,提起这些事来,我能讲得像照本宣科一般,因为我早已为自己做出了判决,现在忍不住要宣读一遍,坦白招认,并且不指望能得到别人的谅解;但是,叫我吃惊的是,她竟然沉默不语,过了不久,才轻轻握了握我的手,用一种犹豫的关切口吻问道:

“莫非您当真这样过一辈子?”

“一辈子,娜斯津卡。”我回答道,“一辈子,看来,我将这样了此一生!”

“不,不能这样,”她深感不安地说,“也不会是这样;也许,我也会像这样在奶奶身边度过一生。听我说,这样活得太糟了,您知道吗?”

“我知道,娜斯津卡,我知道!”我情不自禁地喊了起来,“现在,我比任何时候都更清楚,我白白地断送了自己的似锦年华!现在我明白了这一点,由于认识到是上帝给我送来了您,我好心的安琪儿,向我指出并证实了这一点,使我更加感到心疼。我坐在您的身旁和您说着话,同时很怕考虑将来的事情,因为将来——我又会孤孤单单,又要过那种毫无生气、毫无价值的生活;再说,既然我已经真的坐在您的身旁,感到这样幸福,我又有什么可幻想的呢!啊,祝愿您,亲爱的姑娘,凡事顺心如意,因为从第一次见面,您就不嫌弃我,因为我现在可以说:在自己的一生中至少有两个夜晚我真正生活过了!”

“哎呀!不,不!”娜斯津卡叫了起来,眼睛里闪烁着晶莹的泪珠,“不,今后再也不能这样了;我们不能就这样分手!两个晚上算得了什么呢!”

“啊,娜斯津卡,娜斯津卡!您可知道,您会使我多么长久地感到内心平和!您可知道,我再也不会像以前那样看轻自己!您可知道,我也许再不会为我一生中犯下的罪过而苦恼,因为这样的生活正是罪孽!您不要以为,我这是言过其实,看在上帝的分上,不要这么想。娜斯津卡,因为我有时就会遇到非常苦恼、非常苦恼的时刻……因为我在那时候已经感到再也无法开始过一种真正的生活;因为我感觉已经完全丧失了对真正的现实事物的分寸感和辨别力;因为到头来我会把自己咒骂一通;因为在度过那些幻想的夜晚之后,我又会有片刻的清醒,这片刻真令人不寒而栗!与此同时,你听见处于生活旋涡中的人群怎样在你的周围喧嚣翻滚,你听见、看见人们是怎样生活的——实际的生活又怎样,你看见生活对于他们来说不是一潭死水,他们的生活也不会像梦境和幻影那样迅速流逝,他们的生活永远日新月异,青春永驻,每时每刻都不重复,而怯懦的幻想却是那么叫人泄气、单调乏味,甚至到了庸俗的地步,这种幻想摆脱不了阴暗面和模糊向往的束缚,是突然遮住太阳的第一片阴云的奴隶,以致如此珍视太阳、真诚的彼得堡人的心灵苦闷得紧缩起来——而在愁苦之中还谈得上什么幻想!你感觉到,它——这种无穷无尽的幻想,终于在持续的紧张状态中委顿枯竭了,因为人会长大成熟,不再需要过去的那些向往:它们已化为灰尘,破成碎片;如果没有另一种生活,才不得不用这些碎片去建造另一种生活。而心灵却仍在追求和向往着别样的生活!幻想家仍在白费心思地重温旧梦,像拨弄灰烬似的,妄想找到一些火星,把它们吹旺,好用重新燃起的火焰去温暖冰冷的心,在心中重现往昔如此美好的一切,重现令人心荡神驰、热血沸腾,催人泪下、引人目迷五色的一切!娜斯津卡,您知道我已经到了什么地步吗?我已经不得不举行周年庆祝来纪念自己的种种感受,来纪念从前是那样可爱,而在现实中却从不存在的东西——因为举行周年纪念,也是基于那种同样毫无结果的愚蠢梦想——而所以要这样做,正是由于连这些虚妄的梦想都已不复存在,而且没有办法再得到它们了;须知梦想也不是毫无代价便召之即来的。您可知道,如今我热衷于在一段时间内去追忆和重游那些我自以为曾一度感到幸福的地方,热衷于使自己的现实生活能和一去不复返的过去有所协调,因此我常像幽灵一样到处游荡,无所需求、漫无目标、情绪低落、满心愁苦,在彼得堡的大街小巷踯躅徘徊。

“这都是些什么样的回忆啊!比方说吧,我会想起正是在这个地方,恰好一年以前,正是这个时间、这个钟点,我曾经沿着这条人行道信步闲逛,当时和现在一样孤单、凄惶!还想起那时的梦想也是可悲的,虽然过去未必比现在更好一些,但不知怎的,总觉得那时似乎过得要轻松平静得多,根本没有像现在这样萦绕心头的阴暗思想;当时没有这种良心的谴责,没有令人黯然神伤、日夜难安的内疚。一个人会问自己:梦想现在何处?然后摇摇头说:岁月流逝得太快了!还会自问:在这些岁月中自己究竟做了些什么?似锦年华葬送在什么地方?是不是真的生活过?一个人会对自己说:瞧啊,瞧世人变得多么冷酷!再过一些年月,随之而来的将是令人沮丧的孤独,将是在手杖的支撑下颤巍巍的衰迈晚年,此后便是悲哀和凄凉。幻想的世界将黯然失色,各种向往将枯萎凋零,像黄叶一样纷纷从树上飘落下来……啊,娜斯津卡!要知道,孑然一身、孤苦伶仃,甚至没有值得悔恨的事,这该多么可悲——没有,什么也没有……因为那失去的一切,那不值一提、愚蠢、等于零的一切,不过是大梦一场!”

“好啦,别再让我心酸了!”娜斯津卡说道,一边抹掉从眼眶里滚下的泪珠,“现在这一切都已经过去了!往后我们俩在一起好了;从现在起,不管我发生了什么事,我们永远都不会分离。您听我说,我是个普通的姑娘,受的教育不多,尽管奶奶为我请过家庭教师;但是,说真的,我很理解您,因为眼下您跟我讲的一切,当奶奶用别针把我别在她的衣服上的时候,我就有过亲身体验了。当然,要像您讲得那么好,我可做不到。我受的教育不多,”她犹犹豫豫地又加了一句,因为她对我的动人口才和高雅辞藻还是颇为敬佩的,“不过,我非常高兴,因为您对我吐露了全部真情。我现在了解您了,完全了解您了。您知道吗?我也想把自己的身世讲给您听听,原原本本,毫不隐瞒地讲,不过您听了以后,得帮我出个主意。您是个绝顶聪明的人,您能答应替我出出主意吗?”

“哎呀,娜斯津卡!”我回答道,“我虽然从来没替别人出过主意,更不是一个会出主意的聪明人,但是,我现在看得出,我们要是能永远这样生活,倒不失为一种相当聪明的做法,而且每个人都能给对方出很多聪明的主意!哎,我的好娜斯津卡,您要我出什么样的主意呢?有话请直说了吧;现在我是这么幸福快乐,这么智勇双全,讲个什么事是毫不费劲的。”

“不,不!”娜斯津卡笑着打断了我的话,“我要的不只是聪明的主意,我要的是情同手足的真诚忠告,就好像您已经爱了我一辈子了那样!”

“好吧,娜斯津卡,好吧!”我兴奋得叫了起来,“就算我爱了您二十年了,可是也从不会像现在爱得这么强烈啊!”

“把手伸过来吧!”娜斯津卡说。

“在这儿呢。”我回答说,一边向她伸过手去。

“好,现在我要讲自己的故事了!”