| 北宋觉醒 | 收藏 |

第四章 庆历之后

北宋觉醒 作者:蔡晓琳

田况(1005-1063 年)曾为夏竦于陕西主政时一文武全才的重要幕僚。杜衍被罢后不久,田况有感于时政的颓敝而上书仁宗,于此奏折中我们便可见庆历新政后的实际情况。

田况说:“经济上,劳役重而民愁,即使收成常丰的江淮地区,于秋收时期,各种苛捐杂税,百色科调,峻法爭利,不可胜言。以至于东南之民,自中等收入家庭以下往往乏食。而在军政上,各路军队,孱弱者甚众,大者不堪战事,小者不堪劳役。而朝廷却从不思弊端的源头”。

历来为丰饶之地的江淮尚且如此,更遑论西北了。在田况上书的同时,御史中丞张方平也上书指出,“陝西夏旱,二麦不收,近日虽然稍有得雨,但是秋田亦未必可望收成了。民众已是艰难,颇现流移之状”。这位敢于直言的御史,二十多年后的参知政事,更是以天谴为警示,直言指摘仁宗“无节制后宫,以至于造成阴盛阳衰,各地纷纷传报地震”。

此时是庆历五年的春天,刚清除了所谓朋党威胁的仁宗听后,倒是马上采取行动。首先便是派员至到各地清汰冗兵。可是,他派出的却都是他所信任的内臣。比如宮苑使周惟德到京西路,北作坊使武继隆到淮南路,东染院使任守忠到两浙路等等。相较于唐代和明代,宋代的鲜见宦寺之祸。但作为皇上身边最亲密的随从,北宋的皇帝差遣宦官执掌要事也并不罕见。比如庆历年间宋仁宗派遣中使太常博士燕度到西北去调查滕宗谅公使钱一事,比如太宗时代经常派遣宦官监军等等。

但当仁宗派遣宦官清查冗兵时,我们再回头去看看在一年前那些由改革派所精选的转运使,相较之下,高低立判。

既然宦官都可身负重任了,那么新政时所颁布的各项新规便无继续的意义了。

王拱辰的部下,监察御史刘元瑜首先发难,而他所指摘的,便是受官僚们最为不安的新考课之法。刘元瑜指出,由于新政要求官员需要清望官五人保任,方可以磨勘转官升迁,于是造成众官员四处奔竞,而这不是养士廉耻之举。

政策如有可商榷之处,那么继续商议调整便是了。但此时的仁宗和其大臣们,已将所有范仲淹的新政视为洪水猛兽,断无保留之必要。于是迅速下诏取消此法。

可就如同神宗去世后,司马光为宰相时尽废熙宁新法,可自己却提不出任何有效措施来解决问题一样,范仲淹离任后的朝廷重臣们,同样也是如此。

而当转运按察使监察各地官员的作为被指责为苛刻时,新磨勘法被攻讦为逼迫官员们上下奔竞,无廉耻之心后,革新吏治的另一个抑侥幸的举措也再难维持了。

虽然仁宗在天章阁召对后同意限制门荫和馆职滥授的情况,但为了顾及诸多士大夫的实际利益,这些新政只是微调而已。而到了改革派悉数被罢后的庆历五年三月,这些微调的措施也不得维持而被废除。我们从庆历 6 年夏天,张方平的上书中就可见当日情况,他说:

“近来有旨意说,将来在圣节时,自大卿监以上,可以按旧例,陈乞恩泽(即申请荫官)。在庆历四年时,范仲淹曾定臣僚门荫任子的新制度,但难以执行。但今天却规定自知杂御史以上,可以每年为其子弟奏补京官一员,即使过去祖宗之时都未有这样的事情。

就是因为有这样的弊法,才造成近年来又积累了大量的侥幸之人。若按仲淹所要求的,略加裁损,即是适宜之举。臣近日对比过去天圣、景祐年间与今日的今文武官员数量,发现今日的京官比景祐年中(约 8 年前)已多七百余员,这样下去,该如何处置呢?”

已赴外任的欧阳修就新政被废责难道,“这些新法是去年陛下任用范仲淹、富弼时,在当时正值多年盗贼频起,天下官吏多不得力的情况下,才屡建举荐官员的方式。可那时臣僚们并无异议。可近来当仲淹等人出外为朝廷经画边事时,这些谗妒之人便趁其不在朝廷,百端攻击新政,而朝廷却不复审查,便行废止”。

时任谏官的包拯也有同样的指责,他说:“当下大臣忌才,如果有人有所开建,则谓之沽激。如果不顾时忌,指事陈说,则被人百计阻扰。所以此时虽然在位者虽众多,但有志于国家急难者甚少,于是便造成了阴虚懦默者得道,而志士仁人终无所做为”。

对于这些指责,仁宗还是过去的风格,没有回应。

1046 年,范仲淹离开西北,改任邓州(今河南南阳)知府。范仲淹此时也才 58 岁,邓州是一个闲郡,未若西北的艰苦,这也算是仁宗对范仲淹的优待。看透世事的范仲淹,自肆于山水之间。后来也曾于延安任职的他的最小的儿子范纯粹也是在此时出生。

仲淹再不似从前,离京后的他再无对朝政发出建言。但这不是他的本性。富弼曾谈到范仲淹的性格是,“事有不安者,极意论辩,不畏权倖,不蹙忧患”。可此时的仲淹,只能隐忍。所以于邓州时,范仲淹有一诗《依韵酬李光化见寄》可表当时心境:

“欲少祸时当止足,得无权处始安闲。此情此景聊自慰,是非何极任循环。”

一年后,即庆历六年九月,他应肝胆相照的同年滕宗谅之邀,写下《岳阳楼记》。所有夙怀冥冥之志,欲抱济世经邦的中国智识分子无不为其“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”所激奋。其德厚流光,泽被后世。

但是在“登斯楼也,则有心旷神怡,宠辱偕忘,把酒临风,其喜洋洋者矣”的旷达里,仲淹却不免流露出“孰能知之,孰能听之”的悲怅,在这天高气爽的清秋里,他说的“微斯人,吾与谁归?”的寂寞惆怅,只能冷暖自知了。

让我们再回到改革派们离开后的朝廷。

财政的困窘并没有随着边境战事停歇后而出现预料中的缓解。庆历七年七月,任财政事务主官三司使的张方平谈及目前的财政困境时指出,“今未满五年,所追加的经费已经用尽,每年还要动用内藏(即皇帝的私人财产,宋代皇帝经常取内库补贴财政)银绢近三百万缗(即 30 亿钱)以补充财政经费,加上调用各路税赋应付,才显充足。可是现在竭力搜刮外州府库钱财,不知道内藏还有多少积蓄,可以供将来调拨?

当今天下的财赋收入均超过往。可最终却无遗利。各司调度,交見匮乏,原因就在于支费数广,从不量入为出所致。方今急务,务必先整顿财政,财政不足,何以为国?”

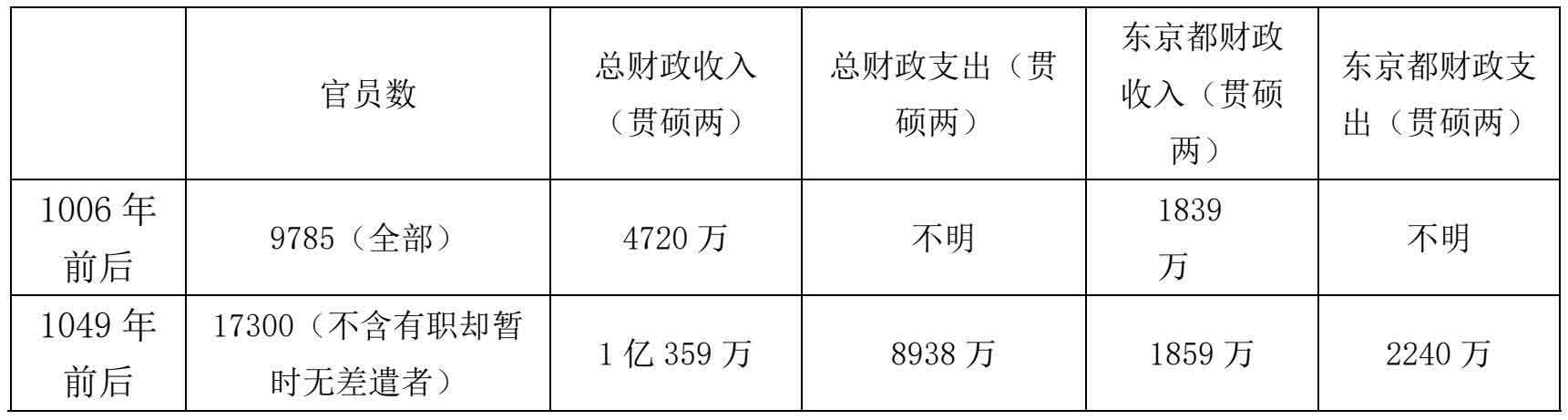

两年后的皇祐元年(1048 年)七月,户部副使包拯的上书为我们留下了这样的数据:

上表中庆历年间的官员数量只计算实际有上任者。如前所述,北宋有很多带官衔但是实际没有阙可以赴任的士人。而如按欧阳修等人在庆历新政时的说法,这些“无阙”的士人,可能是实际官员的两到三倍之多。所以包拯才会疾呼,“食祿者日增,力田者日耗,則国计民力,安得不窘乏哉?”

而在军队方面,包拯也同时提出,当下军队是“卒骄将惰,粮匱器朽。主兵者不是纨绔少年,就是罢职老校,训练有名无实”。

因此,虽然无类似康定年间宋夏战事所导致的巨额军费开支,且社会经济也是持续发展,但是财政还是面临着赤字的威胁,其原因仍是如过去的旧疾,包拯说:“天下之患,冗兵耗於上,公用耗於下,内则致帑廩空竭,外则致生灵困弊”。

但即使如此,朝廷的南郊祭天大典照样进行。大典的赏赐费用是天文数字 ,即使在约40 年前的景德年间,费用就高达六百多万贯,而这个费用相当于约三分之一的东京都财政收入了。而且朝廷要求南郊所用物资等,须在前一年九月内发送上京。于是便造成了当时限逼近时,百姓多至破产逃亡。

在包拯提出这些数字的前一年,庆历八年三月十六日,庆历新政失败后三年,仁宗再次带着近臣们来到了天章阁,观太宗《游艺集》、三朝瑞物等等,又拿出了与过去对待范仲淹们一样的做法。他再次出手诏赐辅臣们希望提出建言,而这份诏书承认当下形势是:“财用不给,承平日久,仕进多门,人冗政弊,员多阙少” 。

除了持续的冗官冗兵的痼疾外,范仲淹深恶痛绝的“侥幸之人”依然充斥朝廷。何郯在赴任汉州前,提及选官入流的现状时说:

“当下朝廷文武官入流无限的情况严峻,所以应当裁损权贵之人奏荐子弟的现象,以除弊端之源。我查看目前文武臣僚奏荐亲属的条例,发现如按该条例,以门荫得官或其他类似恩典入流的数量,以每三年为计,不下千余人。朝廷之前已曾更改门荫条例(即庆历新政之新法),然而却因为人心嗟怨,又恢复旧法。请陛下重新订立新法,果断而执行之,则官滥之源,或许可塞”。

这依然是当年范仲淹提出的问题。而这时,朝廷还是没有任何回应。

庆历八年的年底,仁宗决定改元皇佑,新年号的意思是皇天庇佑。改元的原因是由于当时各地面临各种天灾,民生疾苦,特别在河北更为凄苦,所以改元诏书中也承认当时的河北的现状是“河北之民,尤罹衰病,栽蚕罄阙,馈岷老幼,十室而九”。

可对于这些问题,仁宗和他的执政大臣们不是想着如何寻找解决的办法,而是除了改元之外,就是如同在皇祐二年的正月,由于再次遇到饥荒的问题时,取消了上元节观灯的庆典而已。

一切都没改变。范仲淹此时在地方上的孤独便容易体会了。

直到仁宗朝后期的嘉佑 4 年(1059 年),返回朝中任翰林学士的欧阳修提到当下现状时,感叹道,“国家自数十年以来,士君子务以恭谨静慎为贤,而对于各种弊端,则是抱持着循默苟且,颓惰宽驰的态度,而这样的态度已成风俗,而人人都不以这样的态度为过错,于是造成了百职不修,纪纲废坏的局面”。

于此同时,司马光将来的对手,此时在京的 38 岁的度支判官王安石在《上时政疏》中也指责当时政局风气是“贤才不用,法度不修,偷假岁月”。在十多年后,神宗的熙宁变法前夜,王安石在那封激荡的变法宣言书《本朝百年无事札子》中说道,“天下之所以百年无事,只是天助而已,因为这时并非是夷狄昌炽之时,且无水旱之灾难而已”。而王安石在范仲淹去世后所写的《祭范颍州文》中也感慨此时宋仁宗治下的时局风气是“风俗之衰,骇正怡邪”。

可是对仁宗和他的大臣们而言,“不愆不忘,率由旧章”才是此时最好的选择。

1049 年,仁宗同意范仲淹自请调任杭州知府,再次可见仁宗从私人感情上对仲淹的优待,毕竟当年仲淹在他与刘太后的政争时,仲淹挺身而出,为其保驾。而在仁宗心中,也必定深信仲淹在西北和在庆历时的作为不负“辅翊之能,方面之才”的威名。仁宗特意派人送茶给此时已是 61 岁高龄的范仲淹以示眷顾。仲淹虽然年迈,但并不力衰。他在杭州任上仍颇有作为。可是仁宗依然没有把仲淹调回中枢辅弼的决心。

而有一事亦可见朝廷当日气氛以及对庆历新政的“公论”。仁宗去世后,英宗继位,在决定考虑配享仁宗祔庙的人选时,范仲淹并未列入备选名单,而是吕夷简被选,同时被选的还有王曾和曹玮。而当时主政的是仁宗朝晚期重回中书任宰相的韩琦。而韩琦倒是在神宗年间被选入配享真宗祔庙,原因并不是因为庆历变法而是因为在真宗继位那段时间的翊戴之功。

1049 年到 1052 年间,范仲淹历任青州(今山东)安抚使和颍州(今安徽阜阳)知府,但在 1052 年 5 月,范仲淹在赴任途中病逝于徐州,终年 64 岁。

淮南皓月归冷千山,冥冥归去无人管。

表面上看,罢至地方后,仲淹于近十年间,悠游岁月,饮酒赋诗。但快意之间,那个不得志的悲怅总在心头,默而不发。就如同泰戈尔吟唱的:

“我要唱的歌,

直到今天还没有唱出。

每天我总在乐器上调理弦索。

时间还没有到来,歌词也未曾填好,

只有愿望的痛苦在我心中。”

在范仲淹存世的文集,或他人的言谈记录中,很难读到他在庆历新政时或之后对于其在任时的执政困境的感慨。但 “鸟之将死,其鸣也哀”,他的心路,都显现于最后的《遗表》中。正如同在抗战中居功至伟的孙立人将军在赴台后惨遭诬陷,被迫隐忍数十年,到临终前,才喃喃自语道:“我冤枉。”

本书所引用的朝臣奏折文字,均尽量改为白话文以飨读者。但仲淹这泣血而诉的《遗表》,为仲淹之重要的自我坦怀,故以原文节录刊出:

“臣生而遂孤,少乃从学。游心儒术,决知圣道之可行。结绶仕涂,不信贱官之能屈……陛下奋权之初,首承徳音,占预谏列。念昔执巻,惟虞无位之可行。况今得君,安敢惜身而少避!间斥江湖之远,旋尘待从之班。大忤贵权,几成废放。属羌臣之负险,顾将列以难裁,乃副帅权,仍峻使任……参大政之几微,益难胜责。自念骤膺于宠遇,固当勉副于倚毗。然而事久敝,则人惮于更张。功未验,则俗称于迂阔。以进贤援能为树党,以敦本抑末为近名。洎忝二华之行,愈増百种之谤……”

仲淹在文中回顾了自己年少从学时的愿望,相信儒家理想必可行于天下,于是在为官之初,宁愿大忤权贵,也绝不惜身避嫌。此后于西北负重任后有机会入任中枢,参秉大政。只是政事弊端已久,而人人忌惮改变更张。可惜事功还未验,却被指责为迂阔。为朝廷选贤与能,却被斥责为树党,竭力解决弊之根本,却被笑为好名。担任执政之职后,却徒受谤毁兼至。(文中二华指春秋时宋国的重臣华元和华喜)

真是“怅望千秋一洒泪,萧条异代不同时”啊!

当日病榻前,或许仲淹会想起那首《苏幕遮》:

“黯乡魂,追旅思。夜夜除非,好梦留人睡。

明月楼高休独倚。酒入愁肠,化作相思泪。”

此时他或许犹然向往着不羁如天涯行客,楚峡云归,高阳人散,寂寞狂踪迹。或许更应于月下临风处,起一声羌笛,梦回大漠边塞。他会慨叹当日的激情已逝吗?或许一襟余恨,只能留在这份 《遗表》的笔墨中。仲淹或许如苏轼评价贾谊的“有高世之才,必有遗俗之累”。仲淹一生,践行了他在《严先生祠堂记》里所称赞东汉隐士杨光的风骨:

“云山苍苍,江水泱泱,先生之风,山高水长。”

而此时的仁宗呢,却是忙于迷恋他的张贵人,忙于帮着张贵人的亲属索取要职。在范仲淹病重时,他送去的药物以示慰问。但是,他是否还会记得曾经锐意革新那个 33 岁的自己,催促范仲淹,富弼等人尽快拿出改革方案?会的,仁宗总是会在某个不经意的时间想起这些,所以他偶尔也会颁布类似以下内容的诏书。可是然后呢,想起就想起吧:

“皇佑四年十月十八日,仁宗再谓辅臣曰:“比日上封言政事得失者少,岂非言路繁逡所致乎?”

“皇佑八年三月,仁宗于天章阁曰:西陲备御,兵冗赏滥,朕躬缺失,左右朋邪”

……

当韩琦从枢密副使任上退下,改任扬州任知府后,他的下属中有一位担任判官的新科进士。这人每日读书至达旦,稍微睡会后就到了上班的时间了,于是匆忙上府,不修边幅。这人好用古书的道理和韩琦争论日常政事,韩琦认为他言语迂阔不着边际。这位进士转任后,有人写信给韩琦,可信中多用偏僻古字难以理解,于是韩琦笑道,“可惜那位进士不在,不然他能懂这些疑难字了”。

这位进士知道后,便认为韩琦在嘲笑自己,从此心生怨恨,以致于后来他继续和韩琦共事时,多有龃龉,这位进士就是王安石。这是 1045 年,庆历失败后 3 年,他刚刚进士及第不久,如果不是他说了“孺子其朋”这样暗指晚辈教导皇帝的话,他已能高中状元。

那年王安石 24 岁,韩琦 37 岁。王安石如一初升的朝阳,可未到不惑之年的韩琦却开始变得暮气沉沉。即使后来他重返宰辅高位,却再无建树。如果不是庆历新政这段轰轰烈烈的经历,或许他只是宋史书中一位普通的大臣而已。

倔强而自负的王安石有次和韩琦议事龃龌之时,王氏便指责韩琦是“俗吏”,而韩琦则反唇相讥,说“我韩琦正是一俗吏”。是的,当他返乡时把自己的房舍称为昼锦堂时便可见韩琦之俗。不知欧阳修写 《昼锦堂记》时是不是很郁闷,非要先自罚一斤酒才写得出对这位老朋友的褒扬之词。

仁宗没有子嗣,于是由侄子赵曙即英宗继位。英宗登基时已经 33 岁,本是而立之年大有为之时。可惜英宗在位三年,体弱多病,虽然他曾有意革新,亲政初期也曾问执政大臣们积弊甚重,何以裁救?但即使如庆历时的老臣韩琦或是富弼都只是因循对待,他们一定能记得当年的贬谪之苦,但忘记了当时的理想。

但庆历新政的失败并未抹灭北宋的士大夫们安邦救国以实现自身价值的理想,这种如宗教般狂热的夙愿如一戈壁的地下河般,到了某处,便迸发而出形成激流。于是,20 多年后的熙宁新法便挟山超海,摧枯拉朽之势,激荡天下。