| 北洋夜行记 | 收藏 |

第11案 现腐鼠水龙惊魂 西四街尸水横流

北洋夜行记 作者:金醉

我爱骑自行车串胡同。如今的北京城,能叫人感觉悠哉游哉的事儿越来越少,这是其中一件。

去年年底,开始骑共享单车,方便极了。可过了个年,却感觉世道突变、人心不古了。

一天夜里,我在南小街走了不到一里地,试了6辆车,都骑不了——原因有6种:上了私锁、车牌磨了、手刹卸了、车座没了、脚蹬子断了、车胎瘪了。除了车胎没气,其他损害都得费不少劲儿。后来看新闻,有人把车扔河里、挂树上、藏家里,卸车轮,还有人在网上拍卖坏车。

拉猪的车在高速翻车了,抢猪的往往比救人的多。共享经济这种事,似乎目前还不太成立。

上周翻资料,看见个有意思的事儿,清末自来水刚进北京时,遇到了类似的障碍——有人说是洋胰子水,喝了生病;有人偷水管阻碍施工,怕破坏风水;最有创意的谣言是说水管常年在地下,自来水阴气重,是“阴水”。

这是当年大清的国情:面对新观念新事物,如临大敌。

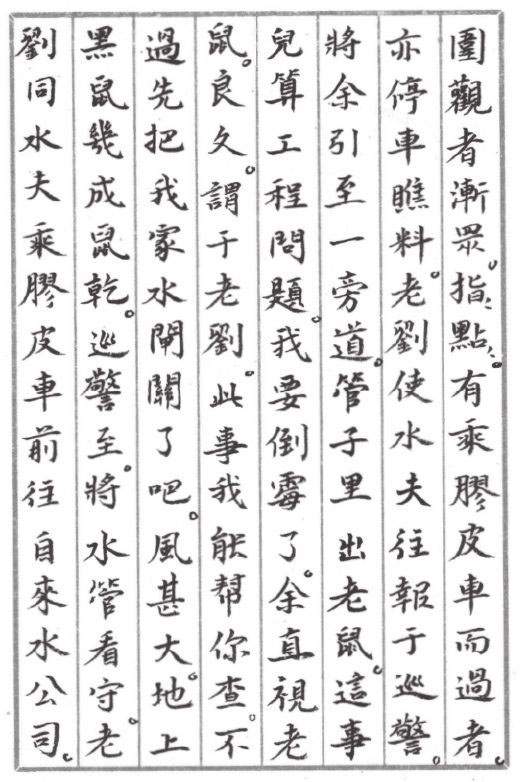

太爷爷金木在笔记中,讲了一件发生在1919年的案子,就跟这事儿有关,不同的是,口味略重。

事件名称:自来水风云

事发时间:1919年10月30日

事发地点:东直门外

记录时间:1919年11月25日

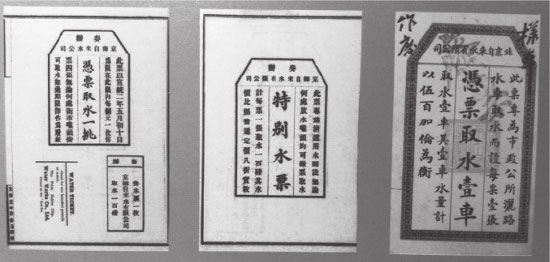

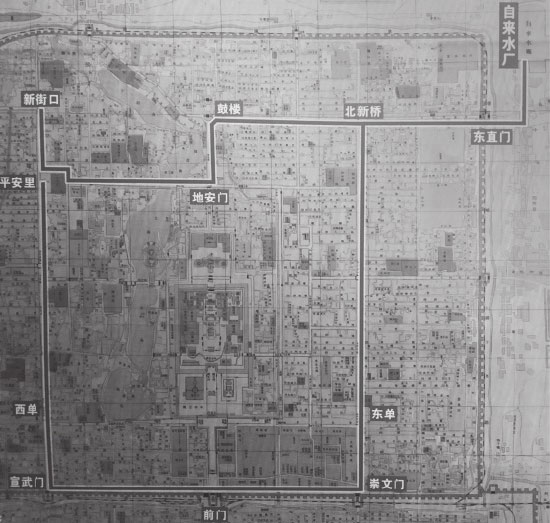

上个月29号,周树人打来电话,他这几天正联系水厂装水管,问我自来水用着怎么样[1908年以前的北京,从皇帝到平民,都吃井水。据《京师坊巷志稿》记载,清朝北京城有1258眼井,平均1千人共享一口。由于地质条件和挖井技术所限,多数水井为苦水井。1908年,东直门开了北京第一家自来水厂,开始为内外城输送自来水。不过普及较慢,直到1922年,北京城才只有5000多户装了家用自来水。1919年11月,鲁迅在西直门八道湾的新宅装了自来水。]。我用自来水有几年了,以前在上海用惯了自来水,民国六年刚回北京时,我就装了。我劝他赶紧装,说自来水很好,省得三天两头买水,不用看水夫脸色。

第二天一早,我家却停水了。

西四牌楼底下有个公用龙头,我让小宝去看看是不是也停了。小宝走了半小时不见回来,我就出门找他。到牌楼一看,俩人正打架,小宝一手摁着一个正在劝。左边是个穿号衣的自来水厂水夫,右边是个光头。俩人使劲蹬弹,嘴里不停地骂,一副拼命的架势。

围观的多是买自来水的街坊,很多人手里都捏着水筹。我问怎么了,一个戴白礼帽的指指水夫后头的公用龙头:“坏了,不出水,这人急着用水,两句话没说好就要打架,给这小伙子拉住了。”

我叫小宝撒手,小宝瞄了瞄俩人:“不行啊,一撒手就要打。”

我说没事儿,小宝一撒手,俩人腾地跳起来,继续指着鼻子对骂。围观的见没打起来,嘘了一阵。

人群外头有人呵呵笑了几声,是个瘦高个儿的水三儿[北京自来水和传统的井水行业并存了很长一段时间。北京水井少,有井的家庭即可成为水商,水车拉水售卖是个老行当,老北京话叫“水三儿”。],倚在一辆水车上看热闹:“骂也没水啊,买我的吧。”高个儿一嘴山东话,边说边从车上拎下水桶,招呼街坊买水。那光头也不再骂,拎起自己的桶,掏钱买井水。

这时,来了个背箱子的人,是自来水厂的工程师老刘,我家刚装水管时,就是他带人来铺的管子。老刘关了水闸,拧掉龙头,说一早上几个电话说西四不出水,得从这儿查查主管道。主管道有小孩腕子粗细,老刘拿钎子往里轻轻捅,说有东西。他掏出手电,让我帮他往里照着。我问他掏出什么了。

“看不清,拐角那儿黑乎乎一团。”

小宝用手背敲了敲管子,说让我试试,说完蹲下马步,一手握住管口,一手在拐弯处猛拍一掌,只听“砰”的一声响,管口喷出几股水,老刘拽了拽钎子,慢慢往外扯。一条白白的细线从管口冒出来。小宝住外一揪,一团黑黝黝的东西甩出来,水花溅了一脸。

小宝大叫一声,把那东西啪地摔在地上——是一只龇牙咧嘴的大老鼠,皮毛泡得黑亮,尾巴已经没了毛,露着白森森的皮。

我骂了一声,往后退了一步。围观的人叫成一团,比看戏还热闹,有人坐着胶皮经过,特意停下看。老刘吓坏了,赶紧让水夫去找巡警,拉我到一边说这事儿严重了,“这算工程问题,我要倒霉。”

我盯着那老鼠看了一会儿,说这事我能帮你查,但你先把我家那管子的闸关了。老刘一拍脑袋:“不只关你家,估计全城都得关。”说完叫辆胶皮去了水厂,工具箱也没来得及收拾。

巡警收拾了死老鼠,抱怨个不停:“守着水龙头,从没安生过,不是水三儿打架,就是有人偷水管。”

我给他递上烟,说自己是记者,有啥麻烦事儿可以说说。他点了烟,张嘴就骂娘:“都说水管是好玩意儿,但谁他妈知道这好玩意儿招贼啊!”自从他在西四牌楼巡逻,半年里抓过不下20个偷水管的贼——管子、龙头、螺丝帽、铁锁——只要能卸掉的,都偷[民国时期,北京的自来水管和龙头大多是由德国西门子公司生产,质量很好,价格不菲。从最初安装公用水管龙头,就有人偷盗。为此,不但自来水厂要求负责公用龙头的水夫执勤上班,警察厅也安排巡警特意巡逻,防止公用水管被盗被毁,也防止有人偷水。]。

“听说天坛北门黑市(今东晓市街一带)有专收水管的。”他说得起劲儿,拿小棍拨弄那死老鼠,“要能再多冲出几只,没人敢吃这水了,水厂关门,我也省心。”

我又看了看那老鼠,让小宝过去再开下水闸。巡警说干啥,过去拦小宝。我拉住他:“管子那么长,万一还有老鼠呢。”

管口淌出水来,流在地上,上面漂了一层老鼠的黑毛。淌了一会儿,水清澈起来。手上一使劲,喷出一股水柱,地上积起一摊水,小宝关上了水闸:“八成干净了。”

我弯腰瞅了瞅那摊水,说:“确实就干净了八成。”

那摊水慢慢淌开,现出一段白色的东西,小手指一般长。我从巡警手里拿过小棍,拨了两下,那东西滚到小宝脚下——×,就是根小指头,被水泡得皱起一层褶子,指甲白得发亮。巡警一声惨叫,佩刀丢在地上。

中午,全城停了自来水,东直门水厂和城内主管道沿线,都安排了巡警和水厂工程师,查找手指和老鼠的来源。东直门自来水厂和西分局被记者堵了门,老刘怕被抓去采访,躲进了我家。他说,这事儿比前阵子上海自来水的事儿[1919年5月到8月,上海发生自来水投毒大恐慌。6月初开始,《新闻报》《申报》《救亡雪耻报》《民国日报》等媒体竞相报道称, 在上海各地不断发现日本人投毒,谣言波及很多行业、多个地区,甚至整个长三角,饭馆排档关门歇业,卖蔬菜水果的生意也很惨淡,逼得自来水公司在报上发声明“指天发誓”。直到8月份,《警务日报》发辟谣公告,才逐渐停息。]还要严重,自己恐怕要丢了工作。

今年6月份,上海传言东洋浪人往杨树浦自来水厂水池投毒,当时正在抵制日货,各大报纸写得火热,甚至警察也上街捉人。整个夏天闹得人心惶惶,中国人不敢喝水,日本人不敢上街。

晚上,我和小宝跟老刘回西分局,见到了自来水公司的苏厂长。老刘介绍我,说是记者。苏厂长看了我的名片,马上给公司总经理打了个电话,想让我进厂调查,写个文章。

北京自来水厂从光绪三十四年(1908年)建厂,最看重的就是报纸宣传。最早两年盛传“洋胰子水”的谣言,靠的就是报纸辟谣。

我点点头,说必须查查,出事儿那管子里的水,我们天天喝。苏厂长掏出怀表看看,说要不咱们现在就去东直门,“警察下午已经查到东西了,蓄水池里泡了个死人。”

小宝来了劲儿,问怎么死的。苏厂长皱了下眉头:“也不算个死人,是碎块。”

自来水厂建在东直门外,占了两百多亩地,厂里有四个大水池,全北京的自来水都先在这里进行氯化消毒,再输送到城内。老刘说,这四个水池装满水,够全城用上八九个小时。

碎尸是在锅炉房附近的小蓄水池里发现的,有小腿、半拉脚丫子、劈开的大腿、半个屁股,还有一团团碎了的器官,全都泡得发白。根据尸体的碎片推测,是个二十多岁的男人,但还没有找到脑袋。

我问苏经理厂里什么地方最不常有人去。

“花园,冬天也没养花,但警察查过了。”

小宝打着手电,沿花园绕了一圈,抓起地上的泥土闻。闻了一会儿,他在积水池西边停下,喊我过去,说有味儿。我抓一把泥土闻,说这不是粪味儿啊?

“是粪味儿,但这粪味儿不纯,有其他东西。”

这里有个砖盖的花窖,顶上铺了厚厚一层秫秸秆。苏经理找人打开花窖门,迎面卷出一股透着粪臭的热气。小宝的鼻子确实灵——花窖里挖出三大张油纸和一张深蓝的葛布,葛布里头包着个男人的脑袋,不是水厂的人。

第二天,北京城所有的报纸都在讲水厂碎尸的故事。

小报讲奇闻,编了个《大老鼠同小拇指底水管漂流记》。大报谈政经,列出自来水厂近年来大小争议,说《自来水厂碎尸污染京师人心惶惶,阴水管事故频出举步维艰》。甚至有报纸大谈因果报应,说自来水管穿过城外一座墓地,十年来,城里喝的水都是从尸体中间输送来的。

小宝翻了半天《白日新闻》,在第二版角落找到自来水公司联合警察厅发的声明:“污染事故系意外造成,水厂将尽快检测水源并恢复供水。”

但这声明毫无作用,没人相信是意外。南城西城的自来水住户围堵了西分局,要求退钱。平时售卖自来水筹的商铺老板,也跟去凑热闹,要求退水筹,不再代理销售。外城一圈原来卖自来水的地方,都换成了临时的井水铺,路边停的水车比拉活儿的胶皮车还多。有些地方,买水的人把胡同口都堵住了,一边排队一边聊水厂的案子。有人说自来水厂害人,从坟地挖死人,往水塔里头搁,还有人说这事是日本人干的。

我和小宝也只能叫水夫送水,比平时井水价涨了一倍。

中午,老刘从水厂打来电话,说尸体找着主儿了,是个南城的井水水夫。我和小宝赶到水厂,见门口围了几拨人,都是井水夫,个个手里拎着扁担木棍。老刘说,警察早晨才登告示,就来了十几个井水夫,认完尸体,堵在门口不走了,让给个说法。

死者姓马,外号二骡子,今年二十二,前年跟老乡来北京,一直在天桥卖水。“叫了个骡子的外号,平时却不怎么吭气,也没个朋友。这事儿一出,几个老乡才想起来,有一星期没见着他了。”

二骡子的老乡认定是自来水厂害死了他,带着十几个水夫堵着门口闹了一早上。巡警撵不动,给钱也不走,说“回老家没法交代”。

跟老刘聊了一会儿,他说侦缉队召集厂里所有人问话,让我和小宝也过去看看。刚要进厂,来了辆胶皮车,车上下来个穿白西装的黑脸小个子。他叫了声老刘,老刘忙迎过去,叫他张老板。张老板递了他一根烟,看着那群水夫说:“人我马上带走,但你们水厂得赶紧给个说法。”

老刘拱拱手:“实在麻烦张老板,侦缉队正紧着查呢,肯定给您个说法——二骡子的后事我们办,赔偿您说多少都行。”

张老板指指水夫们:“那得他们说了算。”

老刘点头说是,又谢过他,带我俩进了厂。我问那张老板是谁。

“张坤,南城开水铺的。二骡子和这些水夫都在他那儿干。赖着不走,只能请他来说说。”老刘又回头看了看门口,水夫已经散开,说:“他是井业公会[井业公会,经营卖水生意的行业集团,类似行会。从清朝的记载开始,北京水夫多为山东人,也有一些山西人、河北人。根据1939年《北平市工商业指南》记载,民国时有246家水商加入公会。对于这个集团,北京人向来不太喜欢。民国《燕都续咏》里有谴责山东水夫集团的诗:“晋人势弱鲁人强,若辈凶威孰与当。垄断把持官莫制,居然水屋比皇堂。”]的会长,我们总经理对他都很客气——井水夫跟我们闹矛盾,你也知道。这回要闹起来,我们太理亏。”

小宝说,事情还没查清楚呢,再说能怎么闹,大不了打架。

“怕的就是打架,山东人太厉害。上回德胜门那儿打架,8个井水夫撂倒30个水厂的人。”

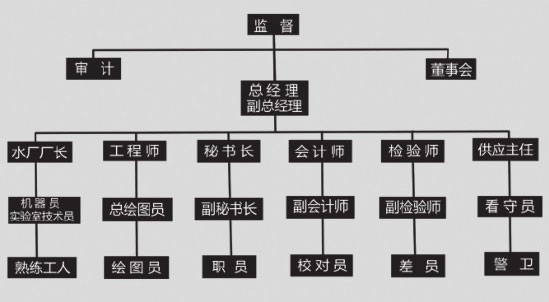

警卫、工人、秘书、会计、厂长、工程师,自来水厂所有岗位的人都在空地上集合,一个个清点,就少了一个人:在宣武门附近公用龙头的工人,叫大头。

老刘认识这个大头,叫李博,是个熟练工,除了看水龙头,还在厂里锅炉房和净水池工作。老刘说,大头是山东泰安的,25岁,性子耿直,干活卖力。水厂每年都会招些井水夫进厂做熟练工,半年前,大头还在天桥挑井水,老刘有回装水管时认识了他,把他招了进来。

看水厂大门的警卫说,最后一次见到大头进厂,是五天前的傍晚。大头跟着运煤的骡车进了厂,还跟警卫打了招呼。骡车车夫说,“当时见到大头扛了个包袱。”巡警拿了花窖挖出的油布、葛布和人头,车夫吓得瘫在地上:“见过葛布,没见过油布和人头——大头背的就是这葛布包袱。”

老刘急了:“这孩子老实,三脚踹不出个屁,敢干这事儿?再说,他老婆病死了,就他一人带着孩子,更没这胆子。”

苏经理也不信,反复问车夫,巡警拉去单独问,也没改口。我给老刘点了根烟,让他别急,这才刚开始查。

侦缉队派了几个便衣,骑自行车去了大头家。我让小宝也跟去看看情况。警察巡长瞥了我一眼,让我放心,“你们记者报纸都盯着,我们肯定查清楚。”

老刘和苏经理垂了头坐一旁抽烟,唉声叹气。不管凶手是不是大头,水厂都免不了要受损失。

中午,我拉老刘去吃饭,他跟我说了件事:大头和二骡子打过架。来自来水厂之前,大头和二骡子都在张坤的水铺挑水卖。俩人原本各跑各的水道[卖水商和水夫内部制定规则划分的管辖区域,水道一旦确立,就算私有财产,其他水夫不能跨界卖水。水道可自主转卖、出租。因为水道划分和住户越道买水的问题,水夫之间常发生争斗。《北京往事谈》一书中称当时的水夫会“以刀守水道”。],互不相干,大头来自来水厂前,把水道转卖给了二骡子。二骡子没钱,一直欠着转卖费没给够,大头急性子,家里又养着个女儿,成天找二骡子要账。上个月底,大头又找二骡子要账,几句话没说好就打了起来,“要不是巡警路过,就打出人命了。”

我说卖水的不都是山东老乡吗?老刘“嗨”了一声:“东城的还看不起海甸的呢。大头是肥城县的,二骡子是平阴的——拉水是争利的事儿,越是老乡越较劲儿,分派别。”

老刘说,大头是个实在人,但就是脾气太暴,“我怕他冲动。”

我问老刘,大头是不是缺钱才急着要账。

“不缺钱谁当水夫?他改行卖自来水,也是因为能挣得多些。听说他女儿身体不好,总吃药。”

下午,小宝跟着一个巡警回来,说大头跑了,家里收拾得干干净净,街坊说昨晚还见着了,应该没走远。

我拉小宝到屋外,说了大头和二骡子打架的事,“先瞒着警察,找到大头再说。”

小宝说,侦缉队已经分头堵了各个车站大道,大头带着孩子,很难跑掉。

我问苏经理有没有大头的照片。苏经理找来大头的资料表,撕下上头的照片,递给我。照片上的大头身形高大,拘谨地坐在水厂花园里,尴尬地咧着嘴笑,眼睛盯着镜头,一双大手不知所措地扶在条凳上。条凳旁边立着个牌子,上面写着他的大名——李博。

我把照片交给小宝,说得想办法查查出京的小道,要是真犯了事儿,他应该不敢去车站。小宝点点头:“我找找从前走镖时的朋友,小道儿上熟。”

我回西四拿了一些钱让小宝带着,江湖上的朋友好久不见,得照顾着些。小宝走后,我到街上溜达,想再吃点东西,发现馆子都关了门。一打听,井水夫罢工了,没人送水。

井水夫聚集在前门自来水南一局和西分局游行,还有人去了农商部(北洋时期管理农业工商的部门),要求清查自来水公司。我叫辆胶皮,到了粉子胡同,农商部门口聚了上百个井水夫,路边水车倒了一片。有人举着旗子,上面写着:自来水厂一日不关,京师百姓一日无水。我问那举旗的水夫,知道上面写的什么吗?他摇头,指着旗子说:“自来水管子里那水不能吃,洋人的东西有毒,中国人得吃井水。”

水夫喊一会儿歇一会儿,不断有行人停下,糊里糊涂跟着喊起来。有人吆喝拆了路口的水管,就真有人抄起水钩担子咣咣地砸起来。

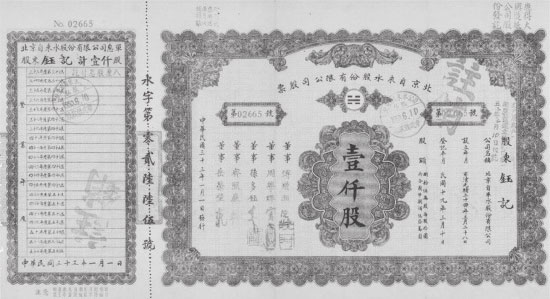

一个戴眼镜的中年人从人群里挤出来,使劲朝我招手,是《白日新闻》的编辑老冯。老冯苦着脸,说自己要完蛋,自来水厂筹建时,他和父亲都买了股票,把家里一半积蓄投了进去,“本来经营就不好,分不了多少利,这下子连本儿都要赔了。”

水夫闹得凶,警察配上了藤盾,抽出洋刀,在农商部门口站成弧形的人墙。前排的水夫拿扁担试探,忽然贴上了人墙,两伙人打在一块儿。一个穿短袄短裤的男人从水夫队伍后面走出来,和警察巡长说了句话,转身登上路边一辆翻倒的水车。这人是张坤,那个井业公会的会长。他今天这身打扮,比穿西装时干练很多。他劝水夫解散,恢复供水,说:“自来水的事情,政府、警察肯定会查清,但京城不能没水吃吧?咱们自个儿也得吃水啊,都散了吧。”

有水夫喊,自来水厂害死井水夫。

张坤笑笑:“这事儿谁也没看见不是?就见了老鼠、手指头,那也不能证明谁害了人。这不是咱们管的事儿,干嘛不趁这工夫多卖几桶水呢。”又苦口婆心劝了一会儿,领头的几个水夫摆摆手,朝人群吆喝几声,很快就散了。

老冯说:“你看,还是以前老规矩管用,管事儿的出面一说就能解决事儿。”说完又叹气,“学西洋玩儿这公司股票,可是害惨我了。”

晚上11点多,我坐在床上翻书,院里突然一阵脚步声,出去一看,小宝拉了辆胶皮车,车上歪着个人,旁边坐着个七八岁的小姑娘。

我赶紧接过车,问他:“这是大头?怎么这样?”

小宝点头,说快弄点水。我忙进屋倒了碗水递给他,他扶着大头脑袋,给他灌下半碗,一口喝了剩下的,头上冒起热气。

大头脑袋上肿了个大包,左肩上两道血口子,棉袄里外已经浸透,脖子上戴了个木刻的观音像,也被血水染成了黑色。旁边的小姑娘脸蛋通红,瞪眼看着我,身上在抖。小宝进屋拿了药箱出来,给大头包扎肩膀。我抱了小姑娘进屋,找出些点心,又倒了杯水给她。

小宝脱了棉袄,额头上不断冒出汗珠。他从药箱里拿出瓶药,喂进大头嘴里,说:“内脏出血,吃了药得马上去医院。”

昨天中午,小宝拿着大头的照片,去照相馆画了几张像,找了十几个从前的弟兄,照着画像去出京小道找人。他和一个叫老厉的朋友去了永定门,查到晚上7点多,没找到人,回城时,城门就要关了[民国之后,北京的城门仍然每天按时开关,由前清负责京师守备和治安的机构步军统领衙门安排警卫军看守城门。]。刚进了城,就见一辆空煤车急着出城,被守门的警卫拦下。

“我见那车夫给了警卫钱,知道不对劲儿,就又和老厉跟了出去。”

跟到城外小道,还没等追上查看,十几个拎着家伙的土匪窜出来拦了车,当场砍死了车夫。“马一惊,煤车翻了,这孩子叫了一声,就见他爷儿俩从车里摔出来。”小宝指指正啃糕点的小姑娘,她是大头的女儿,叫小红。

土匪来得太突然,小宝和老厉没能及时上去,大头就被劈了两刀,头上挨了一棍。老厉抽了刀上去打,小宝扛起大头,拉着小红,跑了半个时辰,绕到宣武门西边的破墙洞,才进了城。大头很沉,小宝实在跑不动了,就抢了个胶皮车,“其实也不算抢,手里剩下那几块大洋,我都丢给拉车的了。”

半小时后,我们把大头和小红送进了中央医院的急救病房。

抢救到凌晨两点,大头没了大碍,但却一时醒不过来。小红没什么伤,只是受了惊吓,睡一觉醒来活泼了许多。她告诉我,大头半夜叫醒她,离了家后一路去了海甸的一家煤铺,躲了一天。大头告诉她,煤铺的叔叔要送他们出城,回山东老家。

我问她,土匪抢了你们什么没。小红摇头,说他们带了个包袱,里头全是衣服,土匪也没要。

小宝说:“当时看着是土匪,现在想想,应该不是。”那些人个子挺壮,但打起架有点蛮,一窝蜂上来乱打,更像干粗活的。老厉随便几下,那伙人就散了。

我说:“这些人想赶在警察之前找到大头,恐怕是埋伏好的。”

小宝问:“二骡子可能不是大头杀的,这些人是要灭口?”

我说不一定,明天先去那煤铺看看。

光恒煤铺是一家北山煤厂开的,专产红煤,自来水厂的煤,都来他们这儿拉。大头有时跟水厂锅炉房的人来算账,和煤铺的老板伙计都熟。昨天早上,大头带着小红来,说有事要回山东老家,搭晚上的火车,非要煤铺的车夫送他出城。

我问煤铺老板,前阵子有没有见过大头和水厂的人来拉煤。老板抹了抹油头,犹豫一下说:“来过。带了个包袱,坐煤车走的。你说……他是不是杀了人包起来了?”

我问他从哪儿听说的。

“卖水的都在说,说那死的人欠他钱。”

离开海甸,我带小红去了百花深处胡同,先把她放在戴戴那儿照顾着。我刚把大头的事儿讲完,戴戴一把拉过小红,摸了摸她棉袄袖子:“这孩子衣服全被汗湿透了,现在还是潮的,你也不知道给她找件衣服换?”

我一愣,说大头差点没被人打死,哪儿顾得上这个。戴戴白我一眼,带小红进屋换衣服。过了十分钟,戴戴领着小红出来,穿了件衣襟到膝盖的红棉袄。我说这太大了,戴戴拍拍小红:“暖和舒服就行。”说完,她拉我到院里,拿出一个巴掌大的包袱:“小红衣服里找到的,缝在袄里头。”

我接过包袱打开,里头全是大洋,一共20块。戴戴说,“肯定是关键线索,你早就该来找我。”

我把大洋重新包好,叫小红过来,问她知不知道这包袱里是什么。小红从棉袄袖子里伸出手指,摁了一下包袱:“钱,爸爸没说,但我知道是钱。”

我拿着包袱看了一会儿,忽然觉得眼熟——这包袱是块两尺见方的深蓝色细纹葛布,和自来水厂花窖地下包着二骡子脑袋的葛布纹路一样。拆了包袱里外仔细看了一遍,葛布一角印着三个篆字——三义祥。

我把葛布递给戴戴,问她贵不贵。

“三义祥是崇文门内的一家洋货布庄,我倒没买过,但这是南方料子,应该不会太便宜。”

我说你打听下具体价格。戴戴拽住葛布扯了扯:“水夫肯定买不起,就算买得起,也没人穿这细料儿挑水啊。”

小红也说家里从没见过这种布。

傍晚,我去了趟东直门,找巡警要来那张包裹二骡子脑袋的葛布,重新检查了一番。还没烂透的一角上,发现了一个篆体的“义”字。

老刘说,得赶紧告诉警察。我说不急,救醒大头最要紧。我和小宝在病房走廊里等到晚上9点,大头还是没醒。我想抽烟,就让小宝看着,下楼找地儿抽烟。拐弯去楼梯的时候,迎面走来一位戴口罩的医生,推了辆小车,上面放着个注射器。

走到楼下,抽了两口烟,我转身跑上了楼。我问小宝,刚才过来那个医生在哪儿,他指指病房:“医生说要给大头打针。”

我敲了敲病房门,里面没回应,推了一下,门从里面锁死了。我小声跟小宝说“撞”,从门口让开。小宝走到门前,肩膀一顶,砰地撞开房门,我侧身进了病房。那医生站在大头病床前,见我进来,他搁下注射器,朝我点了下头,推车出来。

我拦住小车,伸手去摘他的口罩。他往下一蹲,抓起注射器刺向我。我身子一转,把他让给了身后的小宝。小宝顺势拽过他的胳膊,用肩膀击中他肋下,打掉了注射器。他哼唧了一声,从腰里掏出把尖刀,没等握紧,身子一瘫,刀掉在地上。小宝大概废了他几条肋骨。他缩着身子滚出门外,爬起来跑向走廊窗户。小宝冲出病房,追了上去。

我掀开大头身上的被子,身上没有伤口,摸了下脖子,还活着。

小宝站在走廊窗户前,手里拿着那医生的白大褂。我问人呢,他指指窗口:“没拉住,翻下去了。”我趴着窗户看,才发现外面不知什么时候变了天,下起了冷雨。下面一团漆黑,一棵老槐树的枯枝隐隐显着白光,像鬼爪一样。

那人没跑掉,死了。病房楼底下有个自来水管,他翻下窗户,骑在了水龙头上,水管硌进了裤裆里。我摘掉他的口罩,是张坤,那个井业公会的会长。死掉之后的他,黑脸上浮起了一层苍白。

小宝问我,怎么知道医生是假的。我说,小车上面就有个针管子,什么也没有,“哪有这样打针的?另外,白帽子,白口罩,脸黑得太明显。”

凌晨4点多,侦缉队闯进张坤家,抓了个管家。管家交代,二骡子确实是张坤找人杀的。在永定门追杀大头的,也是张坤的平阴老乡,都在他的水铺卖水。让我没想到的是,警察在张坤家搜到了几篇没刊登的新闻稿,都是雇人写好的,其中一篇标题叫《自来水厂倒闭引发水价大涨,井业协会倡议水铺降价为民着想》。这场大戏,张坤都已经计划好了结局。

又过了两天,大头总算醒了,我和老刘推着轮椅送他到警署,录了口供。大头转给二骡子水道的契约[清末民初的卖水业,水道可以买卖、租借,只要有中间人见证,就可以自立契约。其中,“水担钩”“甜水车”实际指的是水道上的经营权。有了这个凭证,就能从井水商那里取水销售。],是请张坤做的中间人,二骡子始终还不上钱,大头就去找张坤。张坤让大头和二骡子帮他干件事儿:想法往自来水管里放死老鼠。“张坤说,干了这个,就替二骡子还钱,还能再多给点。”

我问,那为什么杀人?大头急了,要从轮椅上站起来:“我没杀人!是张坤!”

两人答应了张坤的条件,大头从水厂拿了工具,俩人夜里在街上卸水管,往里塞死老鼠。卸了管子,二骡子却不干了,“他说心虚,干这个坏良心——其实我也知道不对,但就想着弄完拿了钱回老家。”大头摸着脑门上的肿包,“老家也没人知道我干过这事。”

大头说服不了二骡子,就带他去找张坤,当着张坤的面,俩人吵了一架。

第二天,张坤单独找到大头,给他个油布包袱,“他说不让二骡子干了,只要我想办法把包袱扔进水厂池子里,就给我钱。”大头抓着头发呜呜叫,浑身发抖,流出眼泪,“我哪儿知道……他说里头是老鼠。”

大头拿了包袱回家,忍不住好奇打开看,吓得“拉了一裤裆”,当天就跟张坤说不敢,“但他马上给了我一半钱,我就干了——拿了人家的钱,总得办事。再说,以前要是没他,我也当不了水夫……”

我递了根烟,帮他点上,问为什么把脑袋单独埋在花窖。大头抽了半根烟,说:“我怕二骡子找我……都说身子和头不在一个地儿,就没法投胎,也变不了鬼。”

大头的事情过后一星期,自来水厂恢复了供水,在报上连续登了三天公告,全城免费用水。

虽然出了这事儿,周树人还是在宅子里装了水管,花了80块钱。后来,我俩在东兴楼吃饭,我问他,出了这么大事,怎么还敢装水管。他说,这回装自来水,出了两件麻烦事:一是铺水管的时候,邻居不让管子穿过他家,后来给了30块钱,才算“借”了个道;二是装好第二天,家里仆人就因为喝自来水闹了肚子,看了医生,说可能是水里有些细菌。

他递我一根红锡包烟卷,自己也点上抽了一口:“麻烦是麻烦,但没有哪种新东西是完善的,有变化才有转机嘛。”

我点点头,说其实心里很矛盾,那些做井水生意的山东人很辛苦,自来水多了,很可能就没活儿干了。

周树人皱起眉头:“可怜是自然的,但也不能成为作恶的理由,对不对?”

讲完这个故事,我发现人心还是挺“古”的,一些社会问题,古今无不同。

新兴事物之新,在于打破了以往社会经济的格局,改变了旧有习惯。这当然是好事。周树人跟太爷爷说的意思,我曾在他的文章里看到过,他写过一篇杂文,里头提了个疑问:“我独不解中国人何以于旧状况那么心平气和,于较新的机运就这么疾首蹙额;于已成之局那么委曲求全,于初兴之事就这么求全责备?”

自来水和共享单车,都是与人方便,算是一种新型社会福利。然而,新的必然威胁旧的,好东西总会勾起贪念。破坏共享单车,要么为维护利益,要么为满足私欲。这种恶意攻击的背后,是保守、愚昧和恐惧。

周庸跟我聊起这事,说网上有些观点笑死人:有人说共享单车车太少,不能满足消费者需求,才会被破坏,并占为己有。还有人分析,共享单车总被破坏,是因为企业管理不够,车不够结实,密码不够复杂。这个逻辑就像说:你被强奸,都怪你穿裙子;你被抢劫,都怪你太有钱。确实可笑,也很可怕。

周庸说:“我也纳闷,新闻说破坏共享单车的,有些是开摩的的人。但我跟徐哥查案时,老见些开摩的的,感觉他们都老实巴交的啊?”

我点点头,说一个人可能发牢骚,两个人就有了恶意,人再多就有了恶胆。

有人敢这样做,是因愚昧和暴力逻辑让他们站成了一堵墙。新事物和愚昧的暴力之间,就像蛋和墙。

我们总该站在蛋这一边,不是吗?