| 北洋夜行记 | 收藏 |

第15案 婢女性虐宣武门 春宫活现成衣铺

北洋夜行记 作者:金醉

北洋时期,记者和自由撰稿人,比侦探和巡警还灵通,每天在报上写社会见闻。警署看报纸上写哪儿出事了,就跑去调查,很多时候,都能逮个正着。

1920年,北京的报纸上,有个人匿名写了一个婢女被虐杀的线索,并且每两天跟进一次。这件事和我太爷爷金木有关,他查了三天,搞出了一个大事情,还差点被打死。

事件名称:13岁婢女失踪案

事发时间:1920年9月下旬

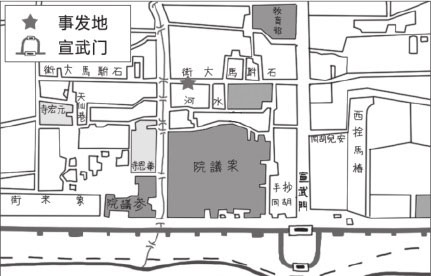

事发地点:北京石驸马大街(今西城石驸马大街)

最近几个月,报纸上的标题不断提到一个词:虐待。我经常看的三种报纸,《益世报》《群强报》和《晨报》,每周都会有两三篇文章谴责虐待婢女[婢女,一般是七八岁到十五六岁的女孩。清朝末年,法律明令禁止蓄养婢女,但整个民国期间,婢女依然存在。北洋时期,北京各警区设置了大量派出所和巡警,不会干涉蓄养婢女,但会关注婢女和家主的冲突。侦探查案的线索,一方面来自巡警的发现,另外一方面就是报纸的舆论和街坊举报。]的现象,不但特别强调“侦探注意”,还刊登不少读者来信,篇篇痛骂虐待婢女的家主。

西四牌楼派出所有两个我认识的巡警,上周来过两趟驴肉胡同调查,都是从报纸上看到虐待婢女的新闻。

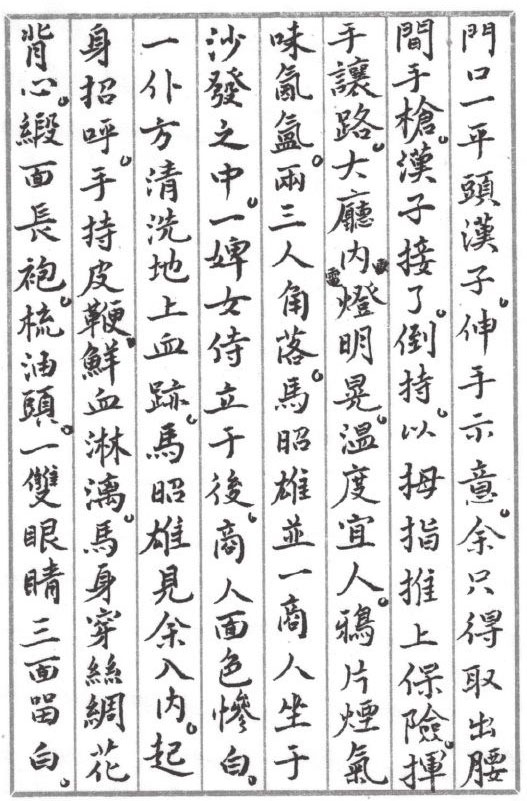

这些谴责和举报文章[北洋时期的报纸,社会版经常刊登读者匿名写的社会见闻。比如1922年7月11日,《晨报》即刊登了一篇举报虐待婢女的文章——《不平!我也要鸣一声!为春兰之死》。]里,有个署名“非文”的作者,连续写了半个月,几乎每两天发表一篇。文章很大胆,跟踪调查一般,写每一步进展,不但写了虐待婢女的主人住哪儿,还自己做分析,把细节讲得头头是道,甚至写出了杀人藏尸的地点。写到后来,越来越离奇,和小说差不多。

直到几天后桂姐来找我,我才觉得这些“小说”可能很严重。

桂姐是我小时候的婢女,房山人,今年37岁,比我大7岁。我5岁到10岁,是她带大的。1900年,她回了房山,再没见过面。

9月20号早上6点多,有人敲门。小宝练拳伤了脚,我爬起来开门。桂姐没敢认我,我却一下认出她。我拉她进屋,她站着没动,哭起来,说女儿不见了。

桂姐的女儿叫春秀,今年13岁。三年前做过婢女,因为干活太累,就跑回了家。好在主家好说话,退了典押钱,没再追究。上个月,桂姐找人说合,把她雇给了北京一家姓王的富人家做婢女,伺候老太太。“这回说是活价[民国初年,养婢女有三种形式:雇佣、典押和卖绝。其中雇佣是最自由的一种形式,双方通过中保人谈好雇佣价和期限,期间准许请假探亲和亲人看望,类似现在的打工,被称为“活价”。事实上,民国法律规定所有婢女都只能以“雇工”身份工作,但实际上典押和卖绝的还很多。],立了字据,陪老太太也不累,她愿意,就送来了。前几天我来看她,找到王家,却说根本没这个丫头。”

桂姐拿出字据给我看:

立佣约字据人刘香桂,今因家贫无力赡养子女,情愿将亲生第一女名春秀年十三岁送与王宅充作使役,听从管教,佣期五年,计洋贰佰叁拾元,其洋笔下领讫无误,佣期届满,由其亲人领回或由主人以本人之意见与其择配,此系长期雇佣,并非契买。空口无凭,立此为据。

落款上头,有王家家主和桂姐摁的手印。王家的仆人却说,根本没有叫春秀的丫头。桂姐怕是改了名,就问有没有房山来的丫头,仆人还说没有,关了门,再也不理。桂姐没办法,打听了两天,找到我这里。

我收拾了书房,让桂姐先休息。出门买了早餐回来,她还是坐在那儿哭,我说:“找到人咱们就赎回来,以后不做丫头了。”

吃完早餐,我问桂姐,这王家是做什么的。桂姐说,这家人本也是房山人,当家的在天津开了洋货铺,后来发达了,就搬进了城里,家里蓄了十几个婢女。

“我就是听说,这家家主对婢女好,季季都给添新衣裳。再说,也算是老乡。”

桂姐领着我,找到砖塔胡同王家。仆人开门,我说自己是天津开工厂的,找王老板谈生意,一边塞了仆人两毛钱。仆人带我们进了院子,见到姓王的。这人四十多岁,是个胖子,穿着马褂,走两步就擦汗。

进屋坐下,我说:“我其实是记者,来问点事。”王胖子脸一板,问怎么了。我掏出那张字据,给他看,又指了指桂姐,说这是春秀的妈,找不到女儿了。

王胖子连叹三口气,使劲抹了一把汗,招手叫来婢女,也拿出张字据,说:“我还没找记者呢,记者倒来找我。要搁以前,我早报警了!”

春秀确实是他托人雇佣的,但压根儿没见到人。那个做保人的,原是个拐子,把春秀卖了两家,先和王家立字据拿了钱,转眼又卖给了南城的马家。

我问哪个马家。

王胖子又擦汗,说是南城的马昭雄,“要是换个人,哪能吃这亏?我就当破财免灾了。”

马昭雄这人,我听说过,是个东北人,奉系军的旅长,7月份直奉联军打进北京后,不少直奉联军的军官在北京安了家。马昭雄住在宣武,出名的霸道,家门口都站着卫兵。

我问王胖子,怎么没找保人要回钱?他张口骂娘:“这孙子早跑了,马家要知道他卖两家,他还能活?”

从王家回来,我翻出前阵子的报纸,把那个非文写的虐杀婢女的“小说”又看了一遍。他文章里揭露的,确实是内二区石驸马大街“姓马的权贵”。虽然这人文笔浮夸,不知道有几分真,但要是春秀真在马家,肯定凶多吉少。

我没和桂姐细说,让她在家里照顾小宝,自己去了石驸马大街。走之前,桂姐告诉我,春秀左脚脖子上,套了个银圈儿,上面有铃铛,走路会响。

马家是个大四合院,门上还挂着从前的牌匾。左右两侧站着石狮子,一边一个卫兵,都全副武装。我想敲门,被拦下。一个卫兵进院,带了个穿长衫的管家出来。

我说,找丫头春秀,给她送点儿东西。

管家说:“没这个人。”一边招呼卫兵赶我走。我上前一把搂住管家的肩膀,塞了两块钱,说:“我是她叔,知道是卖到这儿了,确实有急事。”

管家收了钱,拉我到一边,说:“是有这丫头,但实话跟你说,她跑了,卷了老爷不少钱。”

“跑哪儿去了?”

“那谁知道,现在的丫头没一个老实的,你也知道老爷的身份,不在乎这个,要是普通人家,肯定报警了。”管家说完,摆摆手,进院关了门。

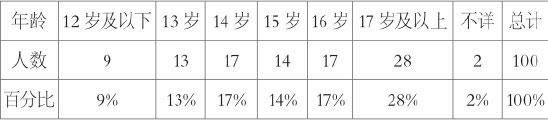

100个有偷窃行为的婢女的年龄统计

我没再敲门,点了根烟,在附近溜达一会儿,去了鼓楼大街。鼓楼大街顺和记成衣铺的裁缝老杜,是我的老相识。这两年,日常的西装衬衣,我都找他做,偶尔也一起喝杯茶。他一个月前跟我提到过,马昭雄常去他那儿做衣服,混得挺熟。老杜跟我同岁,在宁波长大,从小学裁缝,手艺高超,二十几岁就到北京开了店。他是洋裁缝[北京的好裁缝,一般都来自宁波,分两种——红帮裁缝和本帮裁缝。本帮裁缝专做中式服装,红帮裁缝专做洋装,被称为洋裁缝。],西装做得出名,和北京官商两界混得都熟,新世界商场特意开了专柜卖他做的衣服。

到了顺和记,老杜穿着件笔挺的西装,正站在桌子边熨衣服,他见到我,抬头打招呼,手里的活也不停下。

我进屋坐下,自己倒了杯茶,问他最近见没见过马昭雄。老杜撂下熨斗,有点惊讶:“你找他做什么?”

我喝了茶,说了春秀的事和报上“非文”写的文章,“我担心这马昭雄虐待女孩,得把春秀赎出来。”

老杜没说话,摩挲了几下手上的顶针,起身进了里屋,拿了件呢子风衣出来,铺在桌上。

“他一个多月没来了,这是上回仆人送来改的大衣。”老杜说着,从风衣口袋里掏出一张照片,递给我,“你要不说婢女这事,我也不敢提这照片,应该是他不小心留在口袋里的。”

这是张色情照片,拍了两个少年在性交的场景,两人都对着镜头发呆,不像偷拍。老杜说,马昭雄虽然是个东北人,却留过洋,喜欢西式服装。他经常请老杜去家里,量身定做四季衣服,不但给自己和家人做,还给婢女做。去过几次,老杜就熟悉了马家,不但认识管家仆人,也了解些马昭雄的生活。

“东北人好面儿,马家上下有二三十个婢女,每次出门都带好几个,穿的都是好料子,比别人家小妾还洋气。”老杜又摩挲起顶针,说:“但是,他会虐待这些女孩。我给马家婢女做过衣裳,个个身上有伤疤。”这次发现了色情照片,老杜更确信马昭雄有问题。

我问他,见没见过一个叫春秀的姑娘。老杜笑:“那么多女孩,我哪儿记得住名字。我从来只记得女孩的身材,不记得名字。”

我把照片还给他,问能不能带我认识下马昭雄。老杜把照片原样装回大衣口袋,说:“我正好可以去送衣服,带你去。”

我问他:“你不怕得罪马昭雄?”

他笑:“当然怕,但我见不得女孩这么受罪。”笑完又补了一句,“再说,他是客人,你是朋友,我也知道你是做什么的。”

马昭雄好赌,喜欢在家设牌局,每天都有几桌有钱的朋友凑热闹,不是做官的,就是经商的。老杜让我扮作生意人,引荐给马昭雄做牌友,“要和他混熟,除了像我这样有手艺,就只能输钱给他了。”

我和老杜约好,第二天晚上去马家,就回了西四。一到家,戴戴正在和桂姐聊天,见到我就问春秀的消息。我对她俩说,打听好了,明天去见人。

我拉戴戴到院里,说了马昭雄的事,戴戴又气又急:“给我把枪,我去毙了这混蛋!”

我瞪她一眼:“你疯了?”

“没疯,我本来就是来找你借枪的。”

戴戴的侦探小说越写越顺,想找我借枪研究,我一口拒绝,她翻了个白眼儿,坐在院里赌气。我没理她,进屋和桂姐聊天,聊了半晌,戴戴还不走。我带她进卧室,拿出两把勃朗宁,一把1910,是我平时用的;一把1906袖珍手枪,平时收藏着。两把都是从日本买的二手货,不便宜。

我给她简单讲了讲,又把枪收进柜子,告诉她:“真需要的时候,会拿给你。但你要随身带着,太危险。”

她噘噘嘴,没再提枪的事。

晚上,我叫了都一处的烧麦和小菜,送到家里,早早吃了休息。戴戴向桂姐打听我小时候的事情,聊到10点多,索性夜里陪桂姐住下了。

21号晚上8点多,我带了100块大洋,和老杜到了石驸马大街。老杜拿出呢子大衣,说明来意,管家出来把我们让进院里。马昭雄的四合院里头是西式风格,院里停了三辆洋车,几个仆人端着茶水进进出出。房间的窗户都改成了玻璃的,里头亮着吊灯。一进屋,迎面墙上挂着一幅马昭雄穿军装的画像,大个子,梳着背头,一字胡,大鼻子小眼睛。马昭雄迎过来,和画上长得一样,开口说话一嘴东北腔。

仆人接了大衣,老杜向马昭雄介绍我:“我的老客户,姓穆,做木材生意,好赌两把。”

马昭雄呵呵笑了一声,旁边走出来个小丫头,递给我一根香烟,大三炮台[大三炮台,民国时期的高档香烟,一盒烟的价格差不多可以买一袋面粉。]。小丫头划了火柴给我点烟,我看她一眼,15岁上下,穿着缎面的衣裤,手腕上戴着个银镯子。我抽了两口烟,抬眼扫了一圈,屋里走动的有三个婢女,都是十五六岁,也没哪个脚上像有铃铛的。

马昭雄说:“穆老板,你瞅啥?”

我指指沙发和茶几,说:“瞧宅子啊,这四合院给您整成了洋房,装扮齐这些物件,也挺麻烦吧?”

马昭雄哈哈笑:“不麻烦,我来之前这儿就是洋房了,之前住的是段祺瑞的人。”

笑完,马昭雄带我们出了堂屋,穿过院子去西厢房。院里走过一个丫头,个头很小,看起来不到十岁,不像春秀。

西厢房里是场赌局,桌上八个人在赌牌九[牌九是一种由骰子演化出来的赌博形式,在明清盛行。],正要开牌,庄家喊得凶。马昭雄拍了拍桌上的一个瘦子,那瘦子起身,给我让位。我一坐下,身后就过来一个丫头,端茶点烟。我看了看这一桌人,每人身边都站着一个十四五岁的女孩,却都打扮得像大人。

马昭雄站在桌边,使劲拍了拍我的肩膀,对桌上说:“穆老板,自个儿兄弟,都别整事儿,照顾着。”说完,转身出了西厢房。

我一一认识了桌上的七人,主动坐庄,推了两把,输掉50块。我掏出剩下的钱放在桌上,让老杜替我坐下,走到院里,站着抽烟。一回头,身边多了个人,是赌桌上的那个丫头。我掐了烟,问她:“知道春秀吗?左脚上挂个铃铛的。”

丫头使劲点点头。

“她在哪儿呢?”

丫头没说话,伸出手掌看着我。我伸手摸口袋,想起钱都放牌桌上了,我说:“告诉我春秀在哪儿,等会儿给你钱。”

这时,马昭雄走了过来,丫头看看我,没吭声,扭头跑回屋。马昭雄搂住我的肩膀,说:“穆老板放着钱不赌,跟小姑娘聊啥呢?”他歪下脑袋,小声说:“你好这口儿?”

我没明白,但点了点头。他哈哈笑起来,说:“我还有个更高级的牌局,不赌钱,赌丫头,你肯定喜欢。”我还没问,他就说:“后天晚上来我这儿,有车送你过去。人不多,都是自己人。”说完,松开我的肩膀,走了。

回到西厢房,老杜已经把钱输光了,庄家要贷给他钱,他不要,两人正在推搡,闹成一团。我拦住庄家,道了歉,拉老杜离桌,找马昭雄告辞。马昭雄把我们俩送到门口,管家叫了两辆车,招呼我俩上了车。临走,马昭雄走过来,说:“穆老板,后天晚上8点,记得带上你的丫头,漂亮的。”

我十几岁的时候,见过各种赌局,赌什么的都有,军阀可以把领地押在牌桌上,有钱人可以把宅子和女人输掉。马昭雄的高级局,可能赌的是婢女[清末民初,婢女属于主家的私人财产,可以买卖、转赠,也具有与房产、珠宝类似的功能,主人都会以拥有好的婢女为荣。正因为这样的观念,有些婢女穿着考究—— 北京档案馆某条资料记载:参谋部科长高孔时家婢女春兰,戴有“金戒指一个,绿簪子一对,银链一条”。—— 参考《民国北京婢女问题研究》]。

回到家,桂姐不在了。问小宝,说是戴戴接去了她家。

第二天一早,我找到戴戴,让她一起演这出戏,说:“办完了事,教你玩儿枪。”

她很兴奋,站在镜子前打量自己:“演个17岁没问题。”我上下看了她一遍,说还行:“身材这么差,确实像个小孩。”

她伸手拍了我一巴掌,问衣服哪里找,我带她去了顺和记,找到老杜。老杜见到戴戴,马上拉到镜子跟前,两手比画了一下,说:“你这身材,能穿西式的,恰好我有。”说完钻进里屋翻箱倒柜,拿出件欧式的女仆装,是深蓝色的套裙。

我骂了老杜一句,说:“你这都弄些什么乱七八糟的?”他大笑:“你懂什么,我亲手做的,收藏了好几年,可算用上了!”老杜又找出配套的鞋子和发箍,戴戴换上套裙,梳起头发,穿戴好,大小正合适,看起来像个英国女孩。她照照镜子,问我:“这么显眼,你不会真把我给输了吧?”

我说:“显眼才好,吸引注意力,我好耍腥儿(出老千)。”

下午,我带着戴戴去了新世界,给了钱让她进去逛,买点首饰。戴戴纳闷:“怎么感觉那么奇怪?”

我说:“你是我的丫头,得让我有面子,面子够了,我才好跟马昭雄做朋友,才能找到春秀。”

戴戴愣了一会儿,看着我说:“金木,你说春秀会不会已经死了?”

我没说话,挥手让她进了商场。

去马昭雄家里时,我和戴戴叫了辆马车,免得女仆装太过招摇。到了马家门口,两辆洋车已经等着了,拉上我们俩,沿着大街往西走。绕了一圈,到了新街口附近的一处偏僻院子,洋车一路搭着棚子,没看清是哪条胡同。院子的入口很窄,只有一条青砖墙甬道,要不是仆人领着,可能看也看不到。进了里面却豁然开朗,有三进院落,院里散着几棵槐树。转进偏院,门口站着个平头汉子,抬手示意,要搜身。

我从西装口袋掏出手枪,平头接了,倒过来握着,拇指推上保险,把枪别进腰里,又在我身上摸索了几下,让开了路。戴戴跟上,平头伸手拦了一下,打量几眼,又摆手让她进了院。

和马昭雄家一样,大屋里也是西式装修,电灯通明,中央放着张巨大的红木牌桌。两三个仆人站在角落,马昭雄和一个商人打扮的小个子坐在沙发上,还有个牌友模样的人坐在椅子上,每人身边站着两个婢女。空气里有一股烧过鸦片的味道。

我和戴戴朝沙发走去,屋里人都看过来,盯着戴戴。马昭雄看见我,打了个招呼,笑着站起来。他今天换了一身行头,丝绸印花马甲,缎面长袍,胸口却别了个勋章。他右手里,握着一条黝黑的皮鞭。商人满脸通红,额头冒着汗,抬眼看了我一眼,继续低头坐着。一个婢女正跪在他脚边,用抹布擦地上的血迹。

马昭雄盯着戴戴看,朝我竖起大拇指,赞叹我会玩。戴戴拽了两下我的袖子,我往旁边一站,把她挡在身后。

马少雄一手在脖子上抓挠,一副烟瘾没过够的样子,他往我身后看,问:“叫什么名字?”

我说:“这丫头?叫戴戴,跟我很久了。”

“哪个戴?”

“穿金戴银的戴。”

马昭雄瞪起小眼睛,笑两声,然后摆摆手,角落里一个婢女走过来,响起一阵铃铛声。这丫头穿一身绿色的绸子单衣,光着脚,左脚脖上戴着一个银圈,银圈上有个铜铃,是春秀。

马昭雄丢下鞭子,招呼那商人和牌客起来,使劲拍了几下手,说:“再整几把!”

我们四人一桌坐好,每人身后站了个婢女,仆人铺了桌布,打开一盒象牙牌九。马昭雄坐我对面,身后站着春秀。他边洗牌边说:“老玩法,摸五把,算总点数,最大的赢,最小的输。”说完指了指春秀和戴戴,“各位的丫头,是赌注。”

戴戴伸手在我背上拧了一把,我回头朝她笑了一下。查过十几次赌场骗局,我多少算个高手,只要不是三人一起给我做局,输不了。

三把下来,我的点数排第三,马昭雄垫底。戴戴又在后面拧了我一把。最后两把,我连摸俩大的,赢了。马昭雄还是垫底。

我伸手招呼一下,戴戴弯腰给我点了根烟。马昭雄大笑,说:“穆老板真是一点面儿不给,不过我玩儿得贼高兴。”

我走过去,拉了春秀过来,说:“真是抱歉,这个丫头我实在喜欢。”

马昭雄站起来,说:“你好像误会了,这丫头是输给你了,但可不是让你领走。”

两个仆人从外面抬进来一个方桌,桌上盖着红布。马昭雄扯开红布,桌上整齐地摆着一排刑具:藤条、烙铁、木槌、钢针、匕首,还有几件奇形怪状的铁质器具。

“啥玩意儿都有,就看你怎么整,慢慢玩儿,别整死得太快。”

春秀扑通一声跪在我跟前,张嘴说不出话。戴戴嘴里啊了一声,又捏了我一下,疼。

见我犹豫,马昭雄大步走过来,把春秀拉到身边,一把撕开了春秀的衣服,露出背上纵横交织的新旧伤疤,有的血口子皮肉翻开,还在渗血。我看了看牌桌上另外两人,都眯着眼看,朝我点头。马昭雄绕着牌桌走了一圈,拍了拍那两人肩膀,又转回到春秀跟前,一把推到我跟前,说:“穆老板既然玩儿了我们的局,可不能坏了规矩。前天,你可是亲口答应的来玩儿。”

小个子商人也站起来,说:“穆老板,您要不爱玩儿这个,就不该来啊?您要实在不乐意,我也能替你来——当然,得马旅长没意见。”

我拉上春秀的衣服,让戴戴扶住她,说:“是我误会了马旅长的意思,不如您赏个脸,出个价,我买她一条命。”

没等我说完,马昭雄抄起一把木槌,砰的一声砸在桌上,一声巨响,木槌把断成了两截。我拿起外套,拉上戴戴和春秀,转身就往外走。门口进来一个人,手里握着一把枪,是那院门口的平头。

马昭雄继续说:“金老板终于不演戏了,你原来是为了这么个丫头。”

我干笑了一声,问他怎么知道我姓金。马昭雄嘿嘿笑,说:“看来我没猜错,你兄弟俩长得太像了。我早就听说金肃有个不着调的老弟,但没想到你是个窝囊废,有事不敢来找我,只会躲在报纸后头写什么文章。”

他把我当成了写文章的“非文”。

“我和金肃都跟过袁大总统,本来我也可以给个面子,但你也知道,今年一打仗我们就成了敌人。”他招招手,平头拿枪对准了我。

我看了马昭雄一眼,嘴里骂了一句金肃。

平头枪没响,戴戴却突然大叫一声:“都别动!”不知从哪掏出一把小手枪,握在手里,指着马昭雄。

平头呆住了,看着马昭雄。我也傻了,戴戴手里那把枪,是我的勃朗宁微型手枪——捏在她手里,还挺合适,就是和那身英国女仆装不太搭。

我把西装往空中一抖,遮在平头面前,冲上前抬腿一脚,踢在平头下巴上。平头干脆倒地,晕了过去,手里的枪飞出去,掉在地上。

马昭雄往下一蹲,躲开戴戴的视线。戴戴啊啊大叫,拿着枪乱晃一通,使劲扣扳机——她没开保险。我喊了一声“给我”,朝她伸手。戴戴扬手一扔,枪却往上飞去,撞上吊灯,直接掉在马昭雄跟前。

我骂了一声,就地滚了一下,捡起了平头那把枪。马昭雄已经抓起了勃朗宁,打开保险朝我开枪。我也扣动扳机,朝他开了枪。一声枪响,马昭雄脑门中枪,死了。

我走过去,掰开马昭雄的手,拿起我的勃朗宁,退出弹匣,里头果然没有子弹。

我拎着枪,盯着戴戴看:“怎么回事?”戴戴瞪大眼睛,说:“我哪儿知道你把子弹放哪儿了?就找到了枪。”

我走到平头身边,从他身上摸出那把被他缴走的M1910,打开保险,拿在手里,说:“回去就教你开枪,多少有点儿用。不过,这回幸亏你没装子弹,不然害死的是我。”

我们三个走出屋子,院里没人。马昭雄的高级赌局,并没有安排卫兵。走出院子,我又问戴戴:“什么时候偷的枪?你藏哪儿了?”

戴戴脸一红,翻了个白眼:“不告诉你。”

走到新街口,碰见老杜带着一群警察来了。我和戴戴出发前,他就去了警署,好说歹说搬来了警察,到马家审问仆人,打听到了我们的去处。

我向带队的侦探说明了情况,跟戴戴一起做了笔录。那侦探说:“金先生,这事儿大了,马旅长死了,我们不好办啊。”

我让他按流程办,给他写了地址,说:“知道你们警察厅和军队一向不对付,但马昭雄是杀人,你们有证据,怕什么?”

侦探愁眉苦脸,带警察进了胡同。

我问老杜,怎么知道会出事?他皱起眉头,说:“前天跟你说了,我早就知道马昭雄不是好人。”他问我,还记不记得报上揭露马昭雄杀人的文章?我说当然记得,马昭雄想杀的,就是那个非文。

老杜砸吧砸吧嘴,说:“那是我写的,非文就是我。”

我瞪了他一眼:“×,是你小子,你早就知道马昭雄杀人,怎么不说?差点儿玩儿死我!”

老杜使劲摇手:“没有没有!我确实悄悄跟踪过他,但就知道他虐待丫头,哪儿知道他真杀人?那文章半真半假写,是想让警察注意。 你可以说我是半虚构的。”

我说,老杜你真是怪,不知道该说你胆大还是胆小。老杜呵呵一笑,给我讲了件事。

他家里做大生意,有钱。父亲养了几十个婢女[民国成立后,北京地区蓄养婢女的家庭还是很普遍,1922年《京报》说:“尤以旧日世族遗老,及今伟人政客富商大贾等,奉行不懈。”],最小的只有7岁。他15岁时,被送去念新式学校,父亲安排了俩婢女跟着,给婢女也交了学费,一起上学,伺候吃喝,冬天晚上睡觉,给他当暖脚炉,一只脚一个。

“后来念了新书,我就反对养婢女,比那些没使唤过丫头的人还反对,更别说虐待了。但我就是个手艺人,总不能跟你一样,拿把枪就去干吧?”

我哈哈大笑,说你要想干,肯定比我干得好。

整理完这个案子,我很庆幸太爷爷生在那个时代,不是直男癌,而且是个直男。

其实,我不太喜欢用直男、直男癌这种说法做论断。简单的调侃,必然是片面的。不过,有一点可以肯定,物化女性的男人,是令人厌恶的,和蓄婢蓄奴的思维没差异。直男癌总是觉得,别人都是傻子,就我自己是精子(zi 轻声)。

在清末到民国时期,蓄婢的问题始终没有解决,虽然报纸常年批判,但却总是停留在“批虐不批蓄”的层面,甚至还有人赢得“善待婢女”的称赞。

这种没有摆脱直男癌的思路,就像一篇这样的新闻——男子囚禁性奴亲自喂饭,被赞关爱女性。