| 北洋夜行记 | 收藏 |

第23案 贵妇人奉天销金 算命婆贪财丧身

北洋夜行记 作者:金醉

我从小爱看港片,什么好片烂片都会看。20年前,我最喜欢小马哥,有一回想学他用钞票点烟,因为手头紧,就点了一张五毛钱。感觉确实很不一样——看着钞票燃烧,有一种极其奢侈的快感,当然也可能是心疼。

小马哥烧钱,是浪漫的英雄本色,因为不在乎。

2012年,杜琪峰的《毒战》里也有一个烧钱的场景,毒贩蔡添明祭奠死去的老婆,用火盆烧100元的人民币。当时,电影院里一片惊呼,身边的小伙子大喊:我×。这种真实的场景总会让人代入:这么多钱,给我多好啊!

回想我看过的港片,几乎所有的铤而走险和误入歧途,归根结底都因为钱。

1924年,我太爷爷金木去了趟沈阳,遇见一个有钱的女人,卷入了一件案子。看完这个案子,我才知道,有时候钱不只能花,还有其他玩儿法。

事件名称:奉天旅馆杀人案

事发时间:1924年9月

事发地点:奉天(沈阳)七福饭店

记录时间:1925年4月

从日本留学回来这些年,我坐过各种车——火车、汽车、马车、骡车、人力车,因为查案,还坐过驴拉的粪车。

去年8月底,我带助手小宝去奉天(沈阳)参加婚礼,头一回坐上了马拉火车。

那天下午,我们俩一出奉天站,就见到一辆马拉火车呼啸而过,登时惊呆了。三匹白马跑在车道上,一名车夫鞭子舞得啪啪响,后头拉着一节火车车厢,车厢里坐着二十多个人。

我们俩买了票上车,一个穿灰褂子的老太婆在我旁边的空位坐下。老太婆头发花白,扎着俩小辫,嘴脸皱巴巴的,鼻梁上生着个瘊子。她眼睛瞟来瞟去,别在耳朵后面的一朵鲜红纸花不断摇晃。过了一会儿,她摸出一个签筒,朝我晃两下,伸手要钱。我实在疲倦,懒得说话,别过脸闭上了眼,听见小宝对她说了声“不算卦”。

再睁眼时,见这老太婆已经坐到前排,手里捏着根红签,正给一对男女算卦。那女人很年轻,穿了件无袖的绸缎旗袍,脖子戴串珍珠项链,手上是双白玉镯子。她圆睁着眼睛听老太婆说话,不时轻轻惊呼一声,摇摇男人的手臂。那男的戴着礼帽,是个俄国人,黄头发蓝眼珠,留着络腮胡,绷着脸不说话。

小宝说,这两人太惹眼,看样子要被骗。

我看了一会儿,发现那老太婆顶多算个能说会道的花子,还称不上懂骗术。她装模作样地说些好听话,时不时讲几句早就背顺溜的口诀。客人抽了好签就多要点,抽了坏签就给你几句破解的法子,也能要几个钱。

旗袍女人果然掏了钱,她从俄国人身上摸出巴掌大的黑皮夹,抽出一张红色的票子,递给老太婆。老太婆接过钱看了一眼,马上塞进怀里, 又抓起那俄国人的胳膊,给他看起手相来。车快到小西门站时,俄国人也从皮夹子里掏出张纸票,丢给老太婆。老太婆一把抓过钱,弯下腰鞠了一躬,抱起签筒,去了车门口,掏出两张票子反复看。

小宝说:“外国人都这么傻有钱?”

等车上人下得差不多,我们俩提了行李往外走。俄国人和旗袍女人也要下车,却被旁边一个戴白礼帽的年轻人撞了一下。白礼帽欠身说了句对不起,侧身让两人过去。他一手摁着帽檐,一手捂着西装前襟,跟在两人后头下了车。小宝“哎”了一声,下车跟上去,径直撞向白礼帽。一个黑皮夹子从白礼帽身上掉出来,小宝弯腰捡起,拍了拍俄国人,递给了他。

我赶快走过去,但还没看到那白礼帽的脸,他就混进人群不见了。

旗袍女人停下来,对小宝连连感谢。她打开皮夹子,抽出一张票子递给小宝。小宝不收,女人拉起他的胳膊,把钱塞进他手里。这是一张一百元的奉天大票,在东三省流通,能兑换大洋,女人给那老太婆的,也是这种钱。

旗袍女见我过来,又鞠躬谢了一回才离开。我问小宝怎么回事儿。

“戴白帽子那人,是个大轮儿党[大轮党,江湖黑话,指专在火车上扒窃的小偷。还有专门在汽车、电车上扒窃的,叫小轮党。],在车上我就盯住他了。”

“你精神真够好的,我坐车累得骨头散架,抓贼的事儿都没赶上。”

小宝指了指前头的旗袍女和俄国人,说:“有钱人太显摆了,又被骗又被偷,早晚出事儿。”

我点了根烟,说:“那也不一定,我不也挺有钱吗?”

这天夜里,真出了件大事儿。

我和小宝找了间叫七福饭店的西式旅馆,到前台办手续时,又遇到了旗袍女和俄国人。两人也住这里,恰好在我们楼下。两人提了大包小包东西,新衣服新鞋子,还有几盒西洋点心,说刚在旁边的七福屋百货楼逛完。旗袍女很热情,说那么有缘分,不如一起吃个饭。

我们办完入住手续,收拾了行李,旗袍女便来敲门,说馆子已经订好了,就在附近小十字街上的宝发园。

这女人叫马小嘉,今年24岁,原是镶黄旗马佳氏一族,地道的满族人,祖上是东北人,父亲在前清有爵位。她说:“要不是民国了,得叫我格格。”

那俄国人是她未婚夫,叫伊万诺夫,自称是伯爵,1918年就来了中国。他能说流利的东北话,却不怎么爱开口,介绍完自己,就埋头吃菜,一个人吃掉了半份砂锅独圆。马小嘉却是个话唠,服务员来上菜,她也能聊半天,随便就给小费,都是50块的奉票——一张能抵服务员半年的工资。

小宝提醒她注意点,世道乱坏人多。她谢了小宝,说会注意的,过会儿却又说:“我就爱过好日子,有钱不花不是傻子吗?再说,整天提心吊胆的多难受?”

说完,她又点了两瓶张裕干红,几人喝到快10点才回旅馆。

回去躺下没一会儿,走廊里嚷嚷起来,前台打来电话,让所有人去大堂。我问怎么了?那姑娘声音冷冰冰的:“外面死了个人。”

出去一看,死掉的是白天在马拉火车上算命的老婆子。凌晨一点,一个流浪汉在旅馆后花园门口翻垃圾,突然摸到张人脸,惊叫一通惊动了巡警。老婆子的尸体被人埋在垃圾堆里,腰间被捅了个窟窿,身上东西被抢了个干净。警察在附近胡同里找到老婆子算卦的签筒,被摔成了两瓣,签子撒了一路。

这老婆子姓牛,常年混在十字街和七福屋,没事就待在七福酒店大堂,专做游客的生意,有时还跟着马拉火车去火车站。小西门一带,几乎没人不认识算卦的牛婆。因为是个名人,警署不能坐视不理,连夜派巡警进行排查。

第二天,在旅馆耗了一天,警察挨个查验身份,盘问了一圈,没什么结果,只听说在大十字街的垃圾桶里找到一把刀,确认是杀死牛婆的凶器。

我坐在屋里翻小说,小宝闲得团团转,骂我:“跟你出个门太麻烦,你走到哪,哪就死人,我看可以让戴戴拿你写个小说。”

傍晚,马小嘉来敲门,让我们陪她打牌。小宝不玩牌,窝在房里睡觉,我跟马小嘉去了旅馆棋牌间,和其他两个客人玩起牌九。

马小嘉玩牌技术差,手气也不行,偏爱往大了押,一顿饭工夫连番输了十几把。我输赢没多少,最后只收了马小嘉50块。另两个赌客倒开心,赢得满面红光,每人到手四五百块,说什么不再继续玩,装起钱回了房间。

我问马小嘉,在车上给过牛婆多少钱。

“抽了俩签,给了150,伊万诺夫看手相,又给了100。”

两百多块钱,足够一个算卦婆过上好日子,也足够惹上杀身之祸了。

这时,一个戴鸭舌帽的人闪进棋牌间。那人关上门,一屁股坐在马小嘉对面。马小嘉瞅我一眼,见我没吭声,问那人:“要玩两把?”

鸭舌帽抓起一张牌搓了两下:“要在平时,我肯定跟你们整几把。”他扫了我俩一眼,盯住马小嘉:“老妹儿,我是来救你的。”

马小嘉脸一白,没说出话。

鸭舌帽说:“警察正在查牛婆死前都跟谁接触过,只要查着了,先关后审。”

马小嘉皱起眉头,问他什么意思,鸭舌帽正要回答,我开口打断,问他是什么人。他嘿嘿一笑,指指门外说:“专给警署做调查的,我叫王才,你可以出去打听。”

我看他一脸油猾相,不像侦缉队的便衣,大概是个包探[包探,又叫包打听,是上海话的叫法。清末,上海法租界巡捕房雇佣本地人帮忙打探消息和缉捕犯人,类似古代的职业捕快。上海青帮大佬黄金荣就曾在光绪年间在法租界巡捕房做包探,后来混到做华人巡捕。后来,各城市的警察为了调查方便,都会设置这样的岗位。]。这行当多是混地头儿的,什么痞子流氓都有。

王才捏着一张牌敲着桌面,继续盯着马小嘉:“我听说你认识牛婆,她死前跟你在一起老长时间。”

马小嘉没吭声,他又说:“老妹儿别紧张,我一看你就是正经人,不可能犯啥事。”

“那还来问什么?”马小嘉说着,起身要走。

王才哈哈一笑:“老妹儿别装糊涂,我这虽然算不上正职,但也是拿警署钱办事的,你就撂下我这么走了,放心吗?”

马小嘉愣了愣,从挎包里翻出几张票子,搁在王才跟前,都是100块的奉票,说:“够了?”

王才一拍桌子,抓起票子塞进口袋,说:“老妹儿聪明,哥保管你绝对安全。”说完这话,他做了个OK的手势,起身就走,一开门却撞上个人,是小宝。小宝侧身让开,让王才过去。

关上门,小宝问:“这小子怎么在这儿?”

我说你认识他?

“昨天那大轮儿党啊!我一眼就认出来了,就换了衣服帽子。”

我说了刚才的事,小宝冲我一顿抱怨,说我糊涂,眼睁睁看着马小嘉被骗。我掏出烟卷,给自己和马小嘉点上,说:“别那么生气,对马小姐来说,是花钱买个踏实。”

马小嘉抿嘴一笑,点头说是。

回了房间,我跟小宝说:“这王才有问题,先让他得点便宜。再说,又不是咱们的钱。”

“你怀疑他和这案子有关?”

“旅馆这么多人,偏偏来敲诈马小嘉,是不是太巧了?”

第二天下午,来了十几个巡警,把所有人都召集到大堂。带队的警察说,警署采用最新技术,取到了杀人凶器上的指纹。所有可能和牛婆接触的人,都要提取指纹[指纹辨别理论在中国古代就有。1916年,北洋政府警政当局规定各省警察学校必须教授的13门课程中,已经包含了指纹法科目。1918年,北洋政府专门派夏全印到上海公共租界巡捕房学习现代指纹法和刑事摄影。之后,警察高等学校开设了指纹科,学习指纹的查现、摄影、分析编码、核证和存档。]。

警察说明了取指纹的方法,让我们排成两列,排队登记身份信息,十个指头全都摁了油墨,在透明纸上摁手印。折腾了一个多小时,才算完。

带队的警察说:“牛婆常在这里算卦,凡是跟她接触过的,有什么就赶紧交代,摁了手印可是什么都能查出来。”又对旅馆老板说,检验结果出来前,谁也不能离店。话音一落,就有俩女的举手,说自己找牛婆算过卦,要交代情况。一个警察走过来,带两人到前台后面的房间问话。

我看了马小嘉一眼说:“要不你也跟警察说说前天的事儿?”

她摇摇头:“我又没杀人,连碰都没碰过牛婆,有什么说的?”

吃完饭,我到酒吧间点了一瓶奉天产的白兰地,请马小嘉两人到大堂喝酒。

没过一会儿,王才出现在酒店门口,依然是昨天那身打扮。他朝前台姑娘打了个招呼,径直往我们这边过来,一副熟人的样子。

我马上跟服务员要了个酒杯,给他倒了杯白兰地。他端起杯子喝个精光,对马小嘉说:“听说警察在牛婆尸体上找到了几张奉票,正在查来源,老妹儿要是知道什么,可以跟我说说。”

马小嘉没说话,拍了拍伊万诺夫。伊万诺夫掏出钱夹子,抽了三张百元票递给王才。王才嘿嘿干笑几声,收下钱,又给自己倒了杯酒,一口干掉,扬扬杯子说:“干脆,老弟佩服。”

王才走后,马小嘉和伊万诺夫也回了房间,我又抽了半包烟,待到了凌晨,用餐巾包了王才用过的酒杯,悄悄带回了房间。

小宝已经睡下,我收好酒杯,往北京打了个电话,拨给了我大哥金肃。奉天的警署我不熟,要提取王才的指纹,最快的办法是找个在警署说话管事儿的人帮忙。

凌晨三点钟,金肃托人回了电话,给我一个联系人:奉天军法处侦缉官许处长。

第二天一早,我往许处长办公室打了电话,没想到他直接派了人过来,问明情况,取走了酒杯,说马上送去警署取指纹。

中午到餐厅吃自助餐,又遇到马小嘉两人。我提到明天要去参加婚礼,马小嘉很热情,非要也给新人带上点礼物。她回房间拎了个网兜出来,里面装了四盒进口糕饼,都是一尺见方的洋铁盒,上面印着英文字。

“认识了就算是朋友,这些就当喜饼送了。”说着,她又拿过伊万诺夫的钱夹子,要我替她送个红包。

我只收下了四盒糕饼,说什么没要她的钱。她也没再坚持,但还是帮我们付了晚饭钱,找零全作为小费给了服务员。

吃完饭回房,小西门警署打来电话,说牛婆的案子破了,凶器上的指纹和酒杯上的完全一致,凶手就是王才。他本是小西门混地头儿的流氓,被警署雇作了包探,却总爱凭着这身份坑蒙拐骗。那天,他见牛婆骗了不少钱,就去勒索,哪知牛婆死活不肯,跟他撕扯起来。王才情急,一刀捅死了牛婆,抢了钱,把尸体埋进垃圾堆。

小宝笑我,费尽心机查案,不如金肃一个电话管用。他这么一说,我确实有点失落。依仗权势办事,往往简单直接,但却毫无趣味。平时办案,不到万不得已,我绝对不提金肃,也是这个原因。

我没接小宝的话,说:“凶手抓到了,但总觉得事儿还没完呢。”

小宝问还有什么事儿,我问他,你觉得马小嘉这人怎么样?

“人挺好,直爽大方。”说完,他忽然从口袋里找出马小嘉之前给的那张奉票,说:“但有个问题,她好像除了花钱什么也不干,她的钱是不是有问题?”

我拿过那张一百的票子,看了几遍,说:“钱有两种问题,要么是假的,要么来路不正,明儿可以先找银行验验。”

早上8点多,小宝把我叫醒,说出了件怪事儿。他掏出那张一百的奉票,说:“早上起来跑完步,我去旁边朝鲜银行[朝鲜银行是日本于1909年11月在京城(首尔旧称)建立的韩国银行,在中国沈阳、哈尔滨、大连、抚顺等地都建有支行。奉天朝鲜银行支行就位于小西门,在金木当时居住的七福饭店旁边。]验了,钱没问题,但是这东西肯定有问题。”

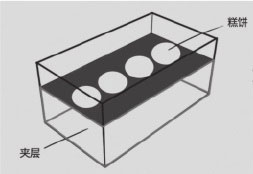

小宝说的是马小嘉昨天送的洋糕饼。他早上收拾东西,不小心打翻了一盒糕饼,摔开了口,打开盖一看,里面的糕饼已经变形了。他把糕饼拿出来,发现只有四块,糕饼下面是个硬纸壳做的凸起夹层,夹层里头空出四四方方的一块空间,什么也没装。再打开其他几盒,每个盒子里都有一个凸起的夹层。

“金木,你还记得咱上回在通县抓的毒贩吗?这盒子太适合藏东西了!”

小宝说的毒贩,是去年秋天我们和巡警一起抓的运毒团伙,他们把大烟膏和点心混在一起藏在了纸包里。

我说你敏感了,是不是《侦探世界》看多了,哪儿有那么招摇的毒贩?话虽这么说,但我还是让小宝把几盒糕饼留在了旅馆,打算参加婚礼回来后查查。

我和小宝坐马拉火车到了朋友家,恰好赶上典礼,一人送上一个红包,吃了婚宴。我这朋友叫老何,是个杂家,会画画和书法,又读过西洋法学,前清时还在北京印刷局做过技工。前几年回了奉天老家,混出些名声。去年东北大学成立,他竟做上了文法科的老师。

下午,我跟老何聊起七福饭店的案子,提到早上糕饼盒的事儿,老何来了兴趣,也觉得是鸦片。他说:“贩烟这事,不可能禁得了,最近听说江浙军阀要打仗,就是因为争鸦片[1924年9月,江苏督军齐燮元与浙江督军卢永祥为争夺上海控制权打了一仗,其实就是为了上海的鸦片市场。《文史资料选辑》中说,当时的上海,“每月光鸦片收入就能养活三个师”的兵力。这场战争实际上是直系军阀与反直系军阀势力之间的重大较量,是第二次直奉战争的导火索。]。”

老何说的在理,军阀争权,无非是争利。这次出门,军队上的朋友三番五次劝我不要在奉天长待,北京和东北说打就打起来了。这么一聊,越发觉得马小嘉那几盒糕饼不对劲,就早早跟老何道别,回了旅馆。临走前,我特意让老何给我装了两大包喜糖。

回到旅馆已经傍晚,我揣了那两包喜糖上楼找马小嘉,敲了半天没人应。在楼梯口等了一会儿,马小嘉和伊万诺夫拎着大包小包回来了。趁伊万诺夫开房门,我掏出喜糖走过去。

“老何收到礼物很开心,这是带给你们的喜糖。”我一边把喜糖塞给马小嘉,一边跟着伊万诺夫迈进房里,在门厅里停下。

马小嘉手上提着一个网兜,里头装着两盒洋糕饼,和送我的那些一样。我往房间里扫了几眼,见桌上和地上搁着五六个盒子,有的开了盖,全是那种洋糕饼。

我寒暄几句,回了房间。

第二天上午,我和小宝起了个大早,换了套长衫,戴上礼帽,跟着马小嘉和伊万诺夫出了门。两人沿着大路往东走了差不多半小时,到了四平街(中街)。这里全是老店铺,路上摊贩多,行人很稠密,俩人走走停停,一会儿吃点烧麦,一会儿逛逛眼镜店,最后进了一家很大的金店,叫“萃华金店”。

从金店出来,伊万诺夫手里提了三个珠宝盒子,看上去都不便宜。马小嘉的耳朵上多了俩大金圈的耳环。

小宝说:“金木,这俩人真是比你有钱多了,花钱跟烧钱一样。”

两人在四平街上晃了半天,进了一家叫东昌号的洋货行,待了半个小时。出来时,马小嘉手里多了个网兜,里面装了五盒洋糕饼。

小宝说:“这下确定了,糕饼盒里就是大烟膏,报警还是直接抓?”

“先别那么确定,你继续跟,我到洋货行看看。”我跟小宝约好直接回旅馆大堂见面,进了东昌号。

我进了东昌号,敲敲柜台,掌柜从货架后头伸出头,是个梳分头的中年人,身形精瘦,穿着绸布长袍,张嘴一口天津话。我说要三盒洋糕饼,他麻利地从货架上挑出几种,有俄国的、日本的,还有美国的。我挑了马小嘉的那种,掌柜拿了个网兜装好提给我。

一出洋货铺,我就拿出一盒打开,满满的15块糕饼,里面也没有纸壳子夹层。我又在附近溜达了一会儿,叫辆胶皮车回了七福旅店。在大堂坐了半天,却不见小宝,前台也说没见小宝和马小嘉他们。直到下午4点多,才见马小嘉和伊万诺夫慢悠悠地回来。又过一刻钟,小宝也回来了。

“这回可能是个大案,她还有下线。”

他跟着两人往回走,走到一半,两人却去另一家西餐厅,点了一堆吃的。“妈的,一顿饭吃了俩小时,我不好干坐着,点了两杯咖啡,太难喝了!”

我让他说重点。

“中间先后来了四个人,三个中国人、一个外国人。他们走的时候,一人提了一盒那种糕饼。”

我说:“他们给马小嘉钱了吗?”小宝摇头。

我和小宝回了房间,仔细对比了一下两种糕饼盒子,除了一个夹层,其他一模一样。马小嘉提的那些,不管藏了什么,肯定是桩大买卖。

这时,房间里的电话突然响了,前台说有人找我。下去一看,来人竟然是老何,很着急的样子。我带他回了房间,问出了什么事。老何从口袋里掏出个信封,抽出一张百元奉票,问:“这钱,是你这位兄弟给的吧?”

小宝“啊”了一声,问怎么了。昨天参加婚礼,小宝给老何包红包,不知给多少合适,索性把马小嘉给的那张100元塞进了红包。

老何在窗前朝着光展开那张钱,说:“这钱是假的,造得太精致了。”

我说不对吧?银行给验过,怎么能假?

老何问我还有没有一百的,我掏出一张给他。他把两张钱并排放好,说:“银行验过,也可能是假的。这钱的印刷工艺好,雕版可能完全是真的,但这里有那么一点差别,很难看出来。”他指着马小嘉那张钱的左下角,这里有一处花纹的三条线,比真钱短了一小截,不把两张钱整齐对照,完全看不出来。

小宝脸憋得通红,使劲道歉。老何拍了拍他肩膀:“我当然知道你不是故意的!我急着找来,是因为可能出大事了!”

老何在房门外挂上“勿扰”,反锁了门,然后关上窗帘,说:“东三省官银号出现了假钞,全是100元的。现在正在查,没敢向外透露。”

老何说,东北大学的校长王永江[王永江(1871-1927),辽宁大连人,民国初年任奉天省城税捐局长,1916年出任奉天省督军署高级顾问,得到张作霖的信任。1917年,张作霖委任王永江为奉天省财政厅厅长兼东三省官银号督办。1922年,他又一手督办了东北大学,做了首任校长。]和他是旧识,能到文法科教书,全依仗他。这王永江有个更重要的身份,是奉天财政厅厅长,东三省的金融全掌握在他手里。

“我以前不是在北京印刷局做过吗?懂点识别印钞技术,王校长前几天找我查了八张假钞,都是在官银号里发现的。”

老何说,东三省官银号的奉票底版,是从北京造币厂绝密运回的,民间不会有这样高级的制版技术。如果真有大量假钞,事情比搞鸦片要严重得多。“王校长压力太大,查清楚前没敢上报,这事你得帮我。”

我走进房间浴室,往窗户外面看了看,外面是旅馆后花园。我们住在二楼,窗户往上是马小嘉房间的浴室,离地面有六七米。我叫来小宝,问他能上去吗?他往外看了看,又看了看窗户,说:“开窗需要点时间,得等天黑透。”

我把从东昌号买的那盒糕饼拿给小宝,说:“我尽量拖久一会儿,你进去换一盒出来。”

老何问:“你们不找警察?”

我说当然要靠警察,但现在还不是时候。

等到6点,我给马小嘉房间打了个电话,请她和伊万诺夫到酒吧间喝点,她爽快地答应了。喝到8点半,小宝来酒吧间叫我,说家里来了电话。回到房间,小宝和老何已经打开了从马小嘉房间掉包来的糕饼。小宝说,幸亏下手早,他们还没来得及打开,他直接从网兜里换出了一盒新的。

打开盒盖,五个糕饼下面果然是纸壳子夹层,拿出夹层,下面装着厚厚两卷钱,全是崭新的100元奉票。我拿出钱,数了数,共两万块。老何抽出几张,在台灯下仔细检查一番,全是假的,和之前发现的假钞来自同一个底版。

我把钱收起来,还装进糕饼盒夹层,重新盖上,交给了老何,让他连夜去找王永江。

老何说:“这事你不管了?”

“我会找军法处帮忙查查东昌号,抓到马小嘉的上线,事情才好办。”我点上根烟,跟老何说抱歉:“在奉天,我只能做到这些了。”

老何走后,我以金肃的名义往军法处打了个电话,和侦缉官许处长说明了情况,完成了这件案子最后的事情。

第二天一早,我买了火车票,和小宝回了北京。小宝问我,为什么不再等等,看案子结果怎么样。我说,造假钱这种事可大可小,按老何说的,造钱这种事都是政府才能做的。如果真是上面在捣鬼,这就是场战争,“打仗的事情,我可不想扯上半点关系。”

回到北京第二天,真的打起仗来[第二次直奉战争,1924年(民国十三年)9月至10月,直系军阀吴佩孚部与奉系军阀张作霖部在直隶奉天地区为争夺北京政权而进行的战争。]。张作霖通电全国,谴责大总统曹锟和吴佩孚(直系军阀)攻打浙江,组织了“镇威军”,自任总司令,发动15万人,往山海关发起进攻。

开战后一周,假钞的事情登上了《盛京时报》,题为《奉天、吉林、黑龙江三省相继发现伪钞,张大帅紧急部署侦破》,情节比我想象的还要复杂:

“……东昌号洋货行查获巨额伪钞,达百万元之多……数日来,已逮捕数十名散布假钞嫌犯,但经细加审查又均非伪币直接盗印人。东三省监狱大有人满为患之势,多数人犯只有花用伪币之嫌,不知伪币大案之内幕,也不具印造伪币的能力。”

后来,又有北京报纸登出消息,说奉天财政厅一位不愿透露姓名的官员称,假钞案已有几名奉天重要官员涉嫌,其中东三省官银号总经理已被逮捕。

我给老何打了个电话,问他到底什么情况。他支支吾吾半天,不愿多讲,末了,他说:“这件事军法处已经完全接管了,张大帅已经从山海关前线回了奉天,亲自督办审讯,谁也不敢瞎说。”

没想到这件案子一拖就是半年,直到今年(1925年)3月底,张大帅彻底打赢了这场战争,奉天伪钞案的内幕资料才逐渐被曝了出来。这期间,北京出了大事,冯玉祥突然闹了政变,前清皇帝被赶出了紫禁城,大总统曹锟被关进牢里。

盗印东三省官银号奉票的,确实不是民间,而是最合法的印钞机构——北京印钞局,也就是北洋政府财政部印钞局。而且,北京印钞局刻版印钱,是完完全全的奉命行事,有报上登出了当时加印了北洋政府官防的密令:

“兹奉大总统面谕:兴军以来,军需孔亟。着将东三省官银号和东北银行钞票,迅速各印五百万,以济军用,缓解燃眉,事关机密,不得泄露,违者决以军法从事……”

马小嘉糕饼盒子里装的奉票,是大总统曹锟亲自下令刻版印刷的,政府军方委托了三四十名京津商人,带着500万假钞去奉天,雇了很多人花钱,为的是搅乱东北的经济。在和张大帅打仗期间,大总统担心不够,又下令加印了500万藏在天津。

我在饭桌上聊起时,戴戴说:“这其实算不得假钞啊,完全是合法流程印的。”

她说的没错,如果不是印钞局局长和制版工人唯恐惹祸上身,制版时做了手脚,这就是完全合法的500万。

聊完案子,小宝却突然问我,马小嘉和伊万诺夫真的都是贵族吗?

我说不知道,他们俩的身份是真是假都不重要,他们都只是棋子,这个案子,就是一场权力的游戏。

金木在《夜行记》里记录的所有案子中,这一件的元凶应该是职位最高的。

我觉得很好笑,一个国家的负责人,因为和地方上闹别扭,可以想出这种玩法。

仔细想想,我又觉得挺悲哀。拥有大到一定数目的钱,等于拥有了无限的可能性,这其实是一种权力。

一千万元,是十万张百元钞。对大总统来说,这是一批游戏道具;对一个老太婆来说,拿出两张就能改变命运;为了多弄几张,一个年轻人愿意勒索杀人。

稍微懂点金融知识的人都知道,货币本身是无价值的符号,就像游戏里的积分。但我们往往深陷其中,逃不出这场游戏。更可怕的是,高层级的玩家可以控制这些符号,把底层玩家搞得团团转。

关于人性与金钱的电影,我最喜欢杜琪峰的《夺命金》。这片子的英文名叫Life Without Principle,我理解为“没有原则或标准的生活”。

前阵子,朋友圈都在传北上广财务自由需要2.9亿的说法,不管是惊叹还是调侃,人人都默默地意淫了一下这个“标准”。

以金钱和权力作为衡量标准,就是Life Without Principle。