| 当冬天还是冬天的时候 | 收藏 |

拥抱寒冷

当冬天还是冬天的时候 作者:贝恩德·布伦纳

印度最古老的文献材料《吠陀经》中有对极昼和极夜的记载,这说明早在五千年前,航海者就曾到达过极地并安全返回。公元前330年至公元前325年,来自马赛的希腊天文学家皮提亚斯曾在旅行中到达过地球的最北端——那个被他称为“天涯海角”的地方。他对这番经历的描述,可以偶尔在其他古代作家的著作中看到。对海洋结冰、夜晚极为短暂等细节的描述,也证明他的确到过比常居之地远得多的地方。有一些作家的观点听上去很疯狂,他们把北极视作世界的对立面:“这是一个受到自然诅咒的世界。它被包裹在黑暗之中,除了寒冷别无他物。这里是北风的栖息地……是世界的尽头,是星轨的边缘。”古罗马百科全书式的作家老普林尼曾这样描述北极。对从古典时代到中世纪这一时期的民众来说,北极就是世界的尽头,是海水流向地狱的入口。在但丁的《神曲》中,迷雾之下的冰穴是地狱中最为可怕的深渊。被诅咒的魔鬼从天堂坠落,成为地狱的掌管者,虽然它自己也被封禁在一片冰湖里,却可以抖动蝙蝠翼,引发严寒和狂风。但丁认为地狱位于地球内部,并且借用了一些关于北极的传言,他认为,与奥地利境内的多瑙河和俄罗斯顿河的薄冰相比,那儿的冰层如此之厚,简直是用玻璃做成的。就连困在其中的阿尔伯利格修士流出的眼泪也是锋利的玻璃。

生活于16世纪的瑞典天主教神父奥劳斯·马格努斯(原名奥洛夫·莫松)对北极的理解,多少也受到当时一些异端邪说的影响——北极被形容成一个有着巨大旋涡的深渊,会将过往的船只都吞入其中——但他还是率先用今人勉强能读懂的语言介绍了时人未知的北欧世界。年轻时,他曾有机会游历瑞典和挪威的边远地区,积累了独特的民俗学知识,这一切都被他记录在了《北欧民俗志》(Historia de gentibus septentrionalibus)一书中。该书1555年在罗马问世,配有木版画插图,出版后被翻译成了多种语言。它将奇闻逸事和幻想故事相结合,受到了许多读者的欢迎。此书写于奥劳斯·马格努斯被流放至罗马时,而在他的故乡,却找不到人来翻译这本书。他写这本书的时候,正值宗教改革战争时期,各地生灵涂炭。南北之间的交通受到极大的限制,这也增加了人们对“邪恶北方”的厌恶之情(因为那儿是路德派新教的大本营)。

在《冬季》一文中,马格努斯列举了一长串严寒带来的影响:

寒风吹得狼群睁不开眼,浑身毛发都被冻硬了。

野兽为了填饱肚子,只能跑进人类的房子里。

北极的狼群被冻掉了眼睛。

饥饿改变了它们的习性,使它们不仅攻击其他动物,还相互蚕食。它们常常成堆地聚在一起,将那些犯众怒的同伴大口吃下。

严寒之下,所有动物的皮毛都变得更厚、更美观。

鱼在坚硬的寒冰中窒息而死。

不用腌制,就可以保存五到六个月。

在这样的天气下,一些动物食欲大增。

公鸡的鸡冠、喙和爪子都成了白色。

狐狸、兔子和伶鼬也改变了皮毛的颜色。

铁制、陶制、玻璃餐具被冻出了裂痕。

斧头、刨刀和长矛也被冻裂。

各种各样的冰上活动生动有趣。

天寒地冻,旅人和猎人都无路可走,

即使马上和腿上都缚着最好的作战装备。

在如此寒冷的环境下,细弱的嫩苗很容易折断,发出清脆的响声。

衣物如果没有拧干就挂到铁丝上,很快就会结冰。

同样,嘴唇、手指和鼻子如果不小心碰到铁具,也会被冻得发紫。

在原野上骑马的人,必须时常朝马嘴呼气才能使它不被冻住。

但种子却依然能在土壤里发芽。

某些苹果树和梨树可以预示冬至的到来。

冰面上有旅馆和市场,冲突也在雪地里解决。

外来的骡马,很快就因受不了严寒死去。

战俘和因为其他原因来到这里的人们,也活不了太久。

钉子受不了寒冷,从墙上、门上和锁眼里蹦了出来。

田间的石块、陶器和玻璃器皿都已被冻裂。

上过油的鞋子和靴子硬得像牛角。

时不时就会有人咳嗽、流鼻涕或出现其他不适症状,病情往往会不断加重。

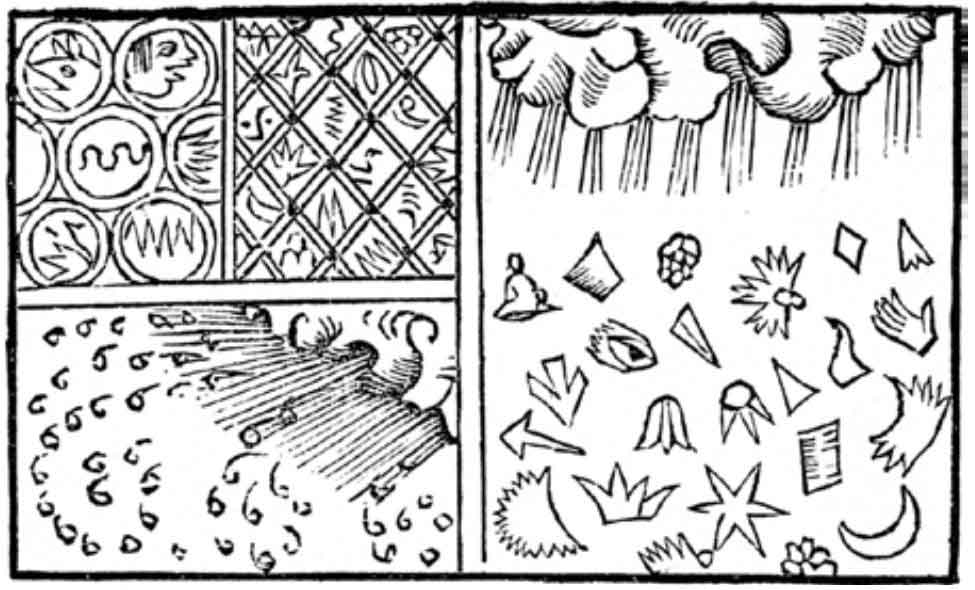

奥劳斯·马格努斯的话究竟有多少夸张的成分——这一点从马的那个例子中便可知一二——或者说有哪些不同寻常的现象的确在小冰期出现过,我们尚不得而知。他还在书中描写了许多和冰雪有关的事物:年轻人建造的冰雪城堡和碉堡,雪上赛马活动,建造在冰面上的旅馆,用于加工冰块的工具,躲藏在雪下的鸟儿,各式各样的雪,等等。他甚至还描绘了不同雪晶的形状。除此之外,书中还提到了滑冰以及被青少年视为考验勇气的体育活动——打雪仗。打雪仗时,一方要用雪球和赤裸的双手保卫自己建造的雪上堡垒,另一方则要试图将它攻占(也可使用雪球和双手)。那些在雪球中藏小木块、石子和冰块的人,会被剥光衣服,不容分说地扔进冰水里。雪花的精美,当然无法靠木版画完美地表现出来。但马格努斯在书中把雪花“雕”成了各种可能的形状,让箭矢、铃铛、弯月乃至人的身体部位像雪花一样(或是代替雪花?)从空中落下。

在马格努斯的丰富记录中,我们可以看到北极绝非只有可怕的严寒。这本书展现了北极美丽、富饶的一面,至今仍魅力不减。后来的到访者在游记中提到的话题,其实早已被他写进了书里。

就在这本书出版几十年后,尼德兰人决定向北冰洋进发。他们这样做并不是为了探索陌生的世界,而是出于利益考虑。此前,尼德兰密切参与了西班牙的殖民贸易。对于要驶往汉萨同盟[德国北部城市之间形成的商业、政治联盟,1669年解体。]各城市、英格兰、苏格兰、巴尔干地区和俄国的货船来说,尼德兰的多个港口都是重要的中转枢纽。但在西班牙1577年宣告破产之后,尼德兰人开始全面反思此前的策略,决心建立自己的远洋商贸体系。据传北极有一片没有结冰、可供船只通行的海洋,当时有不少人相信这一点,就连法国传奇博物学家乔治-路易·勒克莱尔·布封都认为,冰层只在靠近陆地的区域集聚。这促使一些海员寄希望于找到一条从欧洲通往中国和印度的海上捷径。1594年,两艘探险船在威廉·巴伦支的率领下从荷兰北部出发,踏上了探索东北航线的旅程,试图途经北极前往中国。七月中旬,他们的船只到达了新地岛,巴伦支将其命名为“冰角”。一直航行到了亚马尔半岛,他们才启程返航。1595年,另一支由七艘船组成的船队继续远征。这支船队的目标不只是到达中国,还想抵达日本海岸和美国西北部。这支探险队发现了尤戈尔斯基沙尔海峡全部结冰的现象,却带回信息说这一切只在极为寒冷的冬天发生。第二年,阿姆斯特丹的富商又资助两艘船寻找东北航道。巴伦支被任命为这支船队的总指挥。船队沿熊岛和斯匹次卑尔根群岛一路北上,来到新地岛附近。但在八月底,冰块将这支船队阻隔在了半岛的东海岸,他们不得不在那儿过冬。九月,船员们开始建造小屋,但雪经常将小屋完全掩埋,他们只能闭门不出。室内十分寒冷,衣物和被褥上都覆着一指厚的冰,就连波尔多红酒都被冻住了。人们将烘热的石块贴在身上取暖,有个人鼓起勇气外出,回来时整个人都被冻僵了。格利特·德·维尔这样写道:

第一个圣诞节让人如此闷闷不乐。我们听见狐狸在小屋周围叫唤,恨不得去抓上几只,以填补巨大的物资空缺。当时,似乎连火都不再像往常一样散发热气,至少它没有把热量传递到周围的物体上。因为只有长筒袜被烤焦了,脚上才能感觉到一丝暖意,而且要不是闻到焦味,人们根本察觉不到袜子被烤焦了。

天气直到一月才逐渐好转,但即便是到了三月,海岸也依然被冰山包围着。到了五月,他们才考虑重新动身。其间,他们遭到过北极熊的包围和攻击,费了九牛二虎之力,才收拾好行李放进两艘小船仓皇而逃。时不时地,他们还要在冰面上拖动船只前进。巴伦支在出发六天后撒手人寰,还有两名船员也追随他而去。剩下的人幸运地与一艘商船相遇,并被船东带回。在经历了这次失败之后,荷兰人不得不绕道好望角,接受了这条更耗费时间的路线。直到大约1878年,也就是近三百年之后,阿道夫·埃里克·诺登舍尔德才率队成功穿越东北航线,并在路途上顺利度过了冬天。

17世纪至18世纪,许多英国、荷兰、德国水手聚集到斯匹次卑尔根群岛附近,开始参与捕鲸这项活动。这项活动十分危险,许多船只都未能顺利返航,这也进一步加深了人们对这一区域的负面印象。

皇家地理学会主席劳伦斯·柯万在《极地探险史》(A History of Polar Exploration)中这样介绍挪威极地研究者弗里乔夫·南森:南森只有在北极才能“摆脱喧闹的文明世界带给他的忧郁、绝望和恐惧”。在1888年出版的《穿着雪鞋穿越格陵兰》(Auf Schneeschuhen durch Grönland)中,南森先是称赞“这个多变的梦幻世界有着向四面八方发散的狂野形态。它不断生长和变化,像彩虹一般丰富多样”,但他又很快更正说:

“但这绝不是冰雪世界的模样。它枯燥单调,却能对情绪造成特殊的影响。往小了说,是因为它有着无穷的变化,有着蓝绿相间的明暗色彩,但总体来看,让它对情绪产生影响的正是这种简单的对立。漂浮的冰层像一个无限延展的巨大的白色平面,将空气和云彩都映得雪白;蔚蓝的海洋在冰雪的映衬下甚至显出黑褐色。还有那一望无垠的天空,它在晴天白蓝相间,在阴天乌云密布、雾气氤氲,在朝阳和夕阳中霞光四射,在夜晚宛如梦境。”

1916年,船长弗朗克·沃斯利陪极地研究者欧内斯特·沙克尔顿踏上了跨南极皇家探险之旅。他观察到了具有超现实主义色彩的一幕。在他们的“持久号”沉没后,他在一艘小救生艇上看到了一派栩栩如生的冰川幻景:

古怪的天鹅似乎想扒上我们的甲板,一只长颈鹿驾驶着贡多拉朝我们冲来。鸭子们舒服地躺在鳄鱼背上……所有这些幻象都随着冰雪那有规律的沙沙声和海面上传来的空洞回音起起伏伏。

最终,沃斯利得救了。

虽然北极以凝练的方式呈现着冬天的美妙,但如果将它和南方的生活进行类比,你可能会陷入迷茫。比如,在北极圈中,并非一切活动都会在冬天陷入停滞。在坚硬的冰面上乘坐雪橇从一地赶往另一地的难度很小;而到了夏天,冻土开始融化形成泥浆,反倒不易通过。

1941年,贡特朗·德·蓬森写作的关于加拿大高纬度地区生活的手记《卡布罗纳》(Kabloona[Kabloona为专有名词,指加拿大非因纽特人血统的人,尤指白人。])出版。这本书带有陈旧的民俗学观点,把因纽特人视作“石器时代的人类”,并对他们的生活进行了研究。与此同时,这本书也可被视为一个遁入他境的记录。它为读者呈现了许多日常生活的细节:掌握生火和铲煤的技巧是多么重要;喝茶不仅是为了享受,也是为了帮助身体抵御不利的天气状况。

对德·蓬森(他是蒙田的亲戚)而言,北极的冬天仿佛时刻紧紧包围着他,让他产生了一种落入陷阱的感觉,这让他气愤不已。当他穿着三层衣服来到室外,雪花就会“像一群乞丐一样”在他周围盘旋,这让他想到了“故乡的树叶”。只不过,这儿的风冷酷无情得多。这一刻,他终于体会到了“北纬70度的秋天”带来的感受。可他却这样写道:“但最难熬的不是严酷的天气,也不是刺骨的寒冷和身体的痛苦。严寒固然是一个问题,但更令人难以接受的还是因纽特人的天性。”当然,正是极端的生活条件塑造了这种特殊的天性。他学到了“满足与天气无关”,而更多的是一种“精神倾向”,这一点在生性乐观、笑口常开的因纽特人身上有着很好的体现。

许多文献都有对北极探险的描述,但在今天的人看来,这种行为其实很难理解,因为去探险的人不仅要冒着挨冻的风险,还可能付出生命的代价。许多因北极传说而慕名前往的人最后都丢掉了性命。

阿尔弗雷德·安德施在《高纬地区》(Hohe Breitengrade)中记述了他随“哈维拉号”快艇前往斯匹次卑尔根群岛的所见所闻。尽管作者在后记中一再谦虚地否认,我们却不得不说,这篇游记的确文笔优美。安德施不仅细致入微地记录下了自己的观察结果,还补充了前人的叙述。例如,他曾这样写道:“弗里乔夫·南森和哈尔曼·约翰森这两位巨人仍在沿着冰面南下。我在塔费尔岛和菲利普岛之间看到了他们。在苍茫的天际间,他们只是两个不起眼的小黑点。他们朝着弗朗兹约瑟夫冰川的方向前进,我知道他们将在这里‘冬眠’,直至下一个春天再重新启程。”他的夫人吉塞拉沿途拍摄的优美照片让他勾勒的这番梦幻景象更加引人注目。她的照片展示了许多细节,如漂浮在蔚蓝海面上的浮冰等。

对奥地利作家安娜·金来说,几年前的格陵兰岛之行更像是在重温人类的殖民史。这一切,都被她记录在了《侵入隐私》(Invasionen des Privaten)这本旅行日志中。她对自然细致入微的观察十分令人称道。她认为“冬天的冰霜”就像覆盖在大地上的露水,它在凝固之后越积越厚,就像一道保护膜“覆盖在城市之上,让它一直保鲜到夏季”,它看起来与雪类似,可实际上雪却终年难寻。站在冻僵的陆地上眺望冰封的海面,那感觉就像是在看传闻中被漂浮在海面上的“冰甲”包围的木卫二[木星的第六颗已知卫星,其表面被冰层覆盖,底层是一片海洋。]。她说,色彩的缺失使人们无法注意到所有的细节:“我仿佛失去了基本的判断能力,必须重新学习。只有在脑海里给这白茫茫的一片着上色,才能弄明白自己看到的究竟是什么。”从前的规则全部失效。冰层可能破裂的想法在她的脑海里挥之不去。实际上,它们十分坚硬,根本不可能破裂。康克鲁斯瓦格峡湾那月光明媚的夜晚,在她眼里就是“颠倒的白昼”。

现在,北极和南极已经不再是广袤无垠的未知世界。前人的种种设想,已经被新的认识所取代:那儿的冰川有界限,且有融化的危险。尽管如此,仍有许多人“前赴后继”地乘游轮前往南极和北极。正在策划宇宙航行的科学家会从史上的极地探险中总结经验,以此作为火星之旅的重要参考资料。他们认为两者之间有一些相似之处:一群人都将在与世隔绝的环境中,在陌生、单调、危险的地方停留一段时间。