| 东京八平米 | 收藏 |

城市里玩游戏的人

吉井忍东京八平米 作者:吉井忍

在东京小房间的日子里,每天傍晚我习惯练习三味线(shamisen)。这是我六岁时母亲让我学习的传统乐器,当时还学了日本古筝[日本古筝:日语名叫“筝(kot。)”,中国唐代十三弦筝传人日本后发展的拨奏弦鸣乐器,桐木制长方形音箱面上张弦十三根,每根弦用一个柱来支撑。],一直学到大学入学那年。日本俗话说学艺要从六岁的六月六日开始,为什么要在这个时段呢,有人说世阿弥[世阿弥(1363—1443年):日本室町时代(1336—1573年)初期,与其父观阿弥一样,是对能剧的发展有所贡献的能乐演员暨剧作家。]在能剧理论书《风姿花传》中写道,“学习此艺,自七岁开始为佳”,书中的七岁是虚岁,按周岁就是六岁。还有个说法是用手指数数从一到十,按日本的方式“六”是小指单独张开着,而其余各指握于掌心,这像是小孩站起来、独立的样子,人们让孩子学艺也就是为了让孩子以后能够自立谋生,故此用“六”字表达对孩子的祝愿。不管是日本舞蹈、花道、茶道或传统乐器,不少家长为孩子选“六月六”为开学时间,如今的“乐器日”“花道日”和“邦乐[邦乐(hogaku):日本音乐的总称]日”也都是在这个日子。

因为小时候和父母住的是独栋房子,而且这些乐器发出的声音又不会特别响,在古筝和三味线的练习上我并没有经历过太多的约束,避开早晨或深夜即可。而在东京小房间里练习三味线我就得加倍小心,先把窗户关上,再把琴尾上的“驹”[驹(koma):相当于琴桥(bridge),用来支撑弦,架在音箱的猫皮或狗皮上,靠弦的压力固定在弦和音箱之间。]换成另外一种长形的琴桥“忍驹”,以便降低音量,练习的时间也控制在半个小时左右。不过我遇到现在的房东还算幸运,她做人很有昭和时代的风格,做事基本靠相互的信任,她提供的租房合约中也没有禁止室内弹奏乐器。反观,现在大部分租房合约为了避免不必要的麻烦,就有明文规定:“乐器一律不许演奏”。

我找到这房间之前,经常为寻找练习三味线的地方伤脑筋,附近的公园都太小,挨着住宅,根本不适合弹乐器,坐在路边练习也不行,搞不好别人以为是卖艺的。后来我选了KTV,它的环境倒不错,每个单间都有空调,也可以畅饮软饮料,尤其是上班日的白天去特别划算,半个小时才人民币十块钱。白天去KTV能遇见各种有意思的人,比如有一天我在柜台前遇到一位穿着整齐的年轻上班族,他进去的单间就是我的隔壁,虽然有隔音设备,但我能听到他以轰隆轰隆的巨大声音为背景唱的朋克,唱完一首又接着唱。若是在街上见到他,怎么也看不出这位面貌清秀、形象端庄的青年的声音如此浑厚有力。还有一次在新宿的KTV,我忽然听见一对男女用大声讲话,好似在吵架,后来我去续杯饮料时发觉他们是在练习剧本里的一小段。KTV唯一的问题是你得带着三味线,每次把它拆开放在专门的小箱子里方可带它出门,有点麻烦,而且蒙上皮革的三味线最怕潮湿,下雨天我不敢带它出门,还是能在自己的房间里练习就最好不过了。

三味线这个乐器的原型为中国的三弦,在元朝时代传到琉球群岛(后来的冲绳县),并被称为三线(sanshin),音箱正反面蒙蟒蛇皮,用手指或用水牛角做的假指甲弹奏。后来过了两百年,三线在室町时代传到日本本州中部的港口城市“郡”[场!(Sakai):日本大阪府中人口和面积居第二位的临海城市。自古以来因位于摄津国、河内国及和泉国三国的边界,故成为一个商业城市。]市,这个时候名字不再叫三线,而改叫三味线,用银杏叶形的拨子弹拨琴弦。因为日本本州并不在蟒蛇分布范围内,人们试了各种代替品之后发现猫皮比较合适,脂肪含量较多,有弹性,我小时候用的三味线也是蒙猫皮的,声音清幽,如珠落玉盘。而这些年随着爱护动物的概念逐渐普及,猫皮变得高价难求,于是除了上台表演等重要场合,练习用的三味线一般都蒙狗皮或袋鼠皮。听说以后凡是动物真皮都难以入手,已经有人开始研发专为三味线用的人工皮革。就如数百年前人们改用猫皮,现代人在试用人工皮革,这也算是顺应时势的一种传统的继承。

不管在日本或在中国,很多人一听“三味线”首先想到的是吉田兄弟[吉田兄弟(YoshidaBrothers):出生于北海道登别市,由吉田良一郎(1977—)和弟弟吉田健一(1979-)组成的津轻三味线二人组。]的“津轻三味线”或者冲绳的三线[三味线种类:按琴杆的粗细可分三种,太棹(琴杆直径约有27~28羹米)、中棹(26~27毫米)和细棹(25~26毫米)。太棹一般用于义太夫(江户时代前期发展的舞台艺术,以讲故事为主,用三味线伴奏)或津轻三味线。中棹用于地歌,细棹三味线的声音比较细腻,适合用于长呗或简短的端呗等。]。冲绳的三线旋律婉转动人、哀怨缠绵,可能和那里的历史也有关系,总让我感到有些悲哀。津轻三味线因其或急或慢的即兴弹奏被称为日本的爵士乐,在海外也颇有人气。它属于三味线中琴杆最粗的“太棹”(futozao)。我小时候用的三味线是比太棹稍微细一点的“中棹”(chiizao),一般用来和古筝合奏,古筝弹旋律、三味线弹伴奏,这种形式称作“地歌”(jiuta),在关西地区比较流行。而我现在学的是“长呗”(nagauta),使用琴杆最细的细棹(hosozao)三味线演奏。

长呗是以歌舞伎为母体的一种演奏形式,不过在战国时代末期的十五世纪,出云国(现在的岛根县东部)的巫女“阿国”创始念佛舞蹈(日后被称为“歌舞伎”)时,其伴奏音乐使用能剧的“四拍子”,指的是小鼓、大鼓、太鼓以及能管,而并没有现在用歌吟、用三味线来伴奏的形式。

到了江户时代的元禄年间(1688—1704年),歌舞伎在江户繁荣昌盛,由盲人演奏三味线、歌吟的“上方长歌”也被采用到歌舞伎剧中,到了十八世纪成为专属歌舞伎的剧场音乐,同时被称为“江户长呗”。

歌舞伎属于男人的世界,不管是演员,还是小鼓、大太鼓、三味线等乐器的演奏者都是清一色的男性,作品内容有爱情、仇恨、悲哀与欢乐,舞台造景之美、服装之繁杂炫美往往令观众叹为观止,可谓江户时代的一大娱乐产业。到了江户时代末期和明治时代,“长呗”成为城市庶民之间最受欢迎的娱乐形式之一,男男女女拿着细棹三味线在榻榻米房间里,有的唱歌,有的弹三味线,也出现了“小呗”“端呗”[小呗(kouta),端呗(hauta):均为日本俗谣形式,与歌舞伎或能剧音乐相比,其表现方式更为生动活泼,曲子长度比较短。小呗一般用假指甲弹奏,端呗用拨子弹拨琴弦。]等群众自娱自乐的民间音乐,曲目也丰富多彩。

如今,不管是长呗、津轻或小呗,三味线的学习者和相关产业还没有到面临绝灭的状态,但它又不是每户都有的乐器,和钢琴、提琴或吉他等西方乐器相比,在现代生活中接触到的机会并不多。据调查[《2017年孩子的兴趣班调查》,来自人力资源公司Recruit旗下教育网站keikotomanabu.net,抽样对象为有上小学或该年龄以下的孩子的母亲,抽样人数为927人。],日本小学生参加的课外兴趣班以游泳为最多,排第二位是英语,第三和第四是书法和钢琴,而曾在江户时代最受人们炊迎的三味线,在该调查的结果中已经杳无踪影。我小学、初中的同班同学之中,也没有几个学传统乐器的。不过升入高中和大学之后又发现有名为“邦乐同好会”的社团,由外教老师指导三味线、古筝或尺八等各种邦乐器的基本演奏,还会去参观能乐、歌舞伎或文乐等传统艺术表演,他们对邦乐的整体理解比我深厚许多。

从小接触的古筝和三味线,我到十八岁为了“入试”(入学考试,相当于中国的高考)都放弃了,因为当时觉得这些在以后的人生中顶多只能当一种娱乐或爱好,和学习或工作等“重要的事”的关系不大。但在后来的海外居住期间,这个想法又发生了变化。

大学毕业之后我一直不在日本,主要在亚洲与欧洲各地生活,人们生活在别处时更容易碰上自我认同问题,我也并不例外,在海外经常想起小时候学三味线和古筝——均为日本传统乐器邦乐器(hogakki,或称“和乐器”)的日子,如与老师的短暂几句对话、每年过节时的寒暄、玄关处摆放的季相插花、路上的风景、三味线店铺的职人等,想念那些由一种传统价值观和文化构成的,不容易动摇的完整世界,也渴望自己能身处其中。

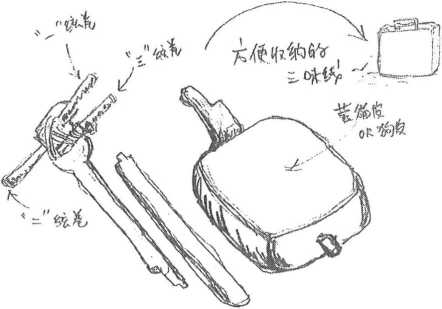

所以后来隔了二十年我回到日本,并在东京重新开始生活时,想学三味线也是情理之中。日本古筝我很喜欢,但有个难处就是这乐器有点大,其长度为六尺,约有182厘米。而长呗用的细棹三味线,其长度约98厘米,而且可以拆成三个部分*并放在专用小箱子里,去国内外均可携带。这几年带三味线去过的地方有冲绳石垣岛、京都、大阪、和歌山、北京、上海、成都、广州、台北、首尔等,到当地找人不多的公园或河边练习。有一天早晨,我在石垣岛的一个公园里练习三味线时,突然感觉到身后有人,略歪头看了一眼,原来是一位流浪的叔叔,衣着邋遢,身形消瘦,直觉告诉我这位叔叔应该不会害人。于是我继续弹奏,长呗的一整首曲子通常有十八分钟左右,他一直在原地不动,听完整首曲子后又安安静静地离去,整个过程中一言不发。那次在岛上还遇到不少有意思的人,比如专为学三线而来的东京女子,她没学过三味线,我对三线一无所知,我们互相介绍自己带的乐器,聊得相当愉快。还有一位来自北海道的中年男士,他一路骑自行车往南走,到了冲绳帮人家收割甘蔗,这样已经有好几个月了。我在公园的凳子上和他谈了半个小时,他曾经是上班族,“因一些原因”离职后决定去看看外面的世界,我没有追问他。最后他说:“其实是时候该回去了。真不敢面对现实,但总得要面对的呀。”我祝他平安,他也祝我天天开心,我继续弹三味线,他骑车渐渐离去。

因为小时候带我的老师因年龄和身体原因已经不再教学,我回国后就得重新找新的老师了。学三味线,有津轻、长呗、地呗或边唱俗谣边弹的端呗等选择,研究一番后感觉自己比较喜欢长呗,虽然曲子比其他类似的三味线曲子长一些(因为长呗源自于歌舞伎),但同时由三味线来弹奏主旋律的“听点”多,弹奏起来也有劲。长呗曲子有弹有唱,但因为弹奏和唱歌的旋律不一定一致,自弹自唱有点困难,所以表演舞台上的演奏者也由专门弹奏三味线的"三味线方(shamisen-kata和负责歌吟的“呗方(uta-kata)”组成,你想学习长呗三味线,就得去找“三味线方”的老师才对,三味线方的老师一般不会教歌吟,反之亦然。

现在的长呗“家元”(iemoto/传统文化的世家),如杵屋、今藤或芳村,其创始人都是在江户时代或明治时代初期出现,后来分派并发展到日本各地,在他们的指导下在各地出现了不少民间名人,他们有的到江户拜师学艺,回到故乡之后为当地的文化兴隆做了不少贡献。我回东京后入门的一派也是其中之一,现在他们都有自己的官网,用“三味线”“长呗”等关键词即可搜索出来。有一位老师,他的“稽古埸"(keikoba/教学地点)离我的出租屋不太远,坐地铁即可到达,之后发了邮件与对方约了一次免费体验。那次半个多小时的上课时间里我感觉到老师的性格比较合得来,教学方式也蛮细心的,于是上完课老师问我“怎么样”,我就说要入门。这位老师和我的年龄较接近,第一次拜访的时候我看见在他背后的小桌子上有个透明的塑料盒,里面有只天竺鼠在走动,应该是在门口碰见的小朋友养的,感觉这位老师也挺可爱,这也是当时我选这位老师的小小原因之一。后来天竺鼠被移走,我感到有些寂寞。

我这么快选出老师,而并没有去“货比三家”,其实是来自过去在台北教日语的经验。当时我有几位日语初级的学生,教学方式为一对一,过了一段时间我发现凡是很会挑剔的学生,比如对老师的年龄、性别、口音或上课使用的课本等方面要求太多的,一般很容易半途而废,有的还没掌握平假名五十音就不想学了。而有的学生对课本和老师要求都不高,不管怎么样先通读教材,整体感知至上。这类学生一般在上课期间会保持开心和积极的态度,除上课之外还通过动漫、电影或流行音乐等自己感兴趣的事情保持对日语和文化背景的兴趣,学得更快。

这个经验告诉我,学习这件事情不能对老师要求太多,尤其在刚开始学习的初级阶段,很多事情得靠自己学习,付出多少努力就学到多少。另外,到了这个年龄重新学三味线,我也没有想要成为高手或专业演奏者,在找老师之前反复考虑的是时间问题,自己在每天的生活里能否腾出练习时间,哪怕半个小时也可以,就是要让自己每天和三味线有接触。

教授三味线的上课方式应该每位老师都不同,也有的老师接受群体课,但一般还是以一对一为主,在榻榻米房间里老师和弟子相向跪坐,中间摆一个乐谱台或一张桌子。长呗三味线的曲子都带歌词,老师边唱边弹,我跟着他一起弹,遇到我不顺手的地方老师停手并指出哪里不对。一节课四十五分钟很快就过去了,如果没有好好预习只弹了一小部分就得下课,所以预习和复习还是很重要的,尤其现在不像小时候父母给你付学费,而是用自己赚来的钱学习,不认真才怪。每次当老师说“今天就到这里”,我就用棉布手巾把三味线擦干净,收拾指套和拨子,跪坐鞠躬然后离开。

记得小时候学古筝和三味线,每周上一次课,每次课为一个小时,每月的学费为一万日元(约合人民币五百元)。而这位新老师收费标准刚好是一倍,我隔周上课一次,每次一个小时,相当于每月两次,也是花费一万日元。其实这标准放在现在不算贵,我四岁的侄子刚开始学钢琴,一个小时五千日元。不过学三味线还需要入门费,付了这笔钱我就算成为他的弟子了。有点忘了新老师收了多少,应该也是几万日元,另外每年需要交两千日元的“年会费”。此外日本有送礼习惯,就像中国中秋节送月饼,日本每年有两个整个列岛忙着送礼的季节,分别是“御中元(年中送礼)”和“御岁暮(年终送礼)”。有人效率至上,干脆直接送百货公司的购物券,而我还是喜欢送实物,夏日一般会选水羊羹[水羊羹(mizuydkan):日本传统点心,由豆沙和凉粉制成。用小锅加热琼脂,充分融化后倒入豆沙,搅拌后冷却。口感滑嫩清爽,适合在夏季的暑热里享用。]之类的当季和果子,冬日会选曲奇等西式点心或高级火腿,以便过年时段对方全家一起吃。

与三味线相关的费用还有一些,若音箱上的皮破了,就得请匠人帮忙重新蒙上,猫皮要八万日元左右(双面),而狗皮大约三四万日元。我用的狗皮过了近三年尚无损,应该还能用几年,而蒙猫皮的三味线虽然声音最好,但一旦受潮或时间久了就很容易破裂,尤其是六七月份的梅雨期间必须注意室内湿度。另外每年夏季的“温习会”费用也不菲,为其他乐器助演者的礼金、定制浴衣、排练用场地费等,总得准备十万日元左右。目前我能负担学费和送礼,而温习会的昂贵让我有些畏惧,不过俗话说一场表演相当于上一百节课,再过一两年我这个菜鸟也应该试一试上台表演。

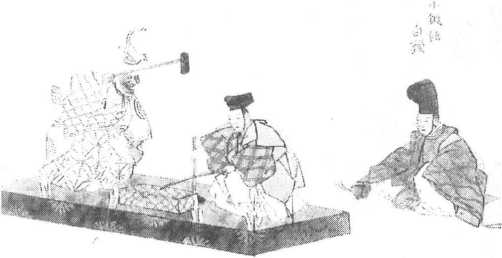

因为小时候学过一点基本技巧,跟着新的老师学三味线,进步并不慢。首先学的是《松之绿》和《末山狩》,均为十九世纪中期的经典曲目,前者由第四代杵屋六三郎(长呗三味线流派的掌门人之一)作曲,女儿袭名“杵屋”时为祝愿女儿出道后一帆风顺之作,典雅风格中能感觉到一丝哀伤,后者是笑剧狂言中的著名作品,这两者确实适合初学者,演奏时间比较短,十分钟不到。接下来学的作品都比较长,就要十五分钟到二十分钟,《小锻冶》是江户时代后期之作,描述的是京都的刀匠三条小锻冶宗近,和化身为童子的狐狸之打刀,锻造出的神刀因而得名“小狐丸(kogitsunemaru)”。

“小狐丸”这个名字,我一直觉得不太像是一把刀,每次练习这首曲子,我脑子里总会出现毛茸茸的小狐狸在神社周围跳来跳去的画面,《小锻冶》本身也给我一种奇幻小说的感觉。后来我去京都找朋友,早上散步时走到粟田神社,发现附近还有一所小小的锻冶神社,仔细看说明原来是祭祀三条小锻冶宗近。之后又得知在奈良也有名叫三条小锻冶宗近的老铺,说明总算能够寻访刀匠三条家的踪迹,突然感到千年前的故事和现代生活有一种小小的连接,不是《小锻冶》带有一种现实感,而是那个故事的奇幻性渗入我日常的现实中。

三味线的乐谱没有统一的格式,每个流派都有不同的写法。上图为《小锻冶》的乐谱,三条线表示三根弦,阿拉伯数字表示按弦的位置。下图为《小锻冶》中的情景,刀匠宗近和狐狸一起锻造一把刀。(由立命馆艺术研究中心提供,编号:arcUP1486)

第一年学的还有《五郎时致》[《五郎时致》(GorOTokimune):以镰仓时期的兄弟为父亲复仇的故事《曾我物语》为题材的作品,是歌舞伎舞蹈曲中的经典,作曲时间为1841年。]《供奴》[《供奴》(Tomoyakk。):“奴”为在江户时代武家的男仆,该作品描绘早上睡过头的男仆追着已经往花柳街出发的大少爷的故事。曲子风格大方华丽又滑稽,在日本舞蹈中也颇有人气,作曲时间为1828年。]《都鸟》[《都鸟》(Miyakodori):都鸟指的是红嘴鸥,描绘在晚春到初夏江户的河流隅田川上红嘴鸥飞翔或在水面嬉戏的样子,也反映艺伎在人世间漂泊的心情,作曲时间为十九世纪初期。]和《雏鹤三番叟》[《雏鹤三番叟》(HinazuruSanbasd):能剧中作为神事仪式的节目有《翁*别称为“式三番”,其后面由狂言方表演的舞蹈被称为“三番叟”。从十七世纪开始歌舞伎也出现“三番叟”形式的各种曲子,《雏鹤三番叟》为其中之一。]等,看当时的记录,等于是不到两个月(上四次课)就学完一首曲子。之所以学习进度飞快,一方面是因为练习得确实比较认真,另一方面则是因离婚不久,尤其是到了傍晚天色渐渐暗下的时刻,心情总会有些低落,这个时候我赶紧拿起三味线弹,不让负面的情绪待在脑子里。到了第二年之后情况开始逐渐减少,但在傍晚练习三味线的习惯就留下来了。这一点我还是感谢母亲多年前为我付出的努力,虽然她经常用尺子打我的手指,特别生气的时候不给我吃晚饭,但多亏她的坚持,我后来有了一个“基础”来让自己度过困难时期。那是什么样的“基础”呢,是一种把控自己的方式,每天保持一个节奏,在某一个时段你必须把其他事情都放下来去练习乐器。让孩子学到这一点、做到这一点并不容易,母亲必须牺牲自己的时间和精力方可。估计她自己也想都没想过在数十年后三味线会以这种方式来安慰女儿的心,但也许教育的目的就在于这一点,其实每个父母,谁也无法预测孩子以后的人生会如何,但教育(这里指的并非是知识)能为孩子多做些准备,以便他/她在以后的日子里能用自己的能力和方式摸索答案,并往前走。

讲到这里我想起一件事,想在此赘言几句。我跟中国朋友聊天,经常被问及一个问题:“你为什么学这个(三味线)?”也有被日本朋友问过我到这个年龄学三味线,是不是为了有机会弹给外国朋友听,以便促进“国际交流”。也许我的弹奏水平有所提升之后会有为别人弹奏的机会,但这并非我的目标,甚至可以说,我学三味线并没有所谓的目标。

我们很多时候过于习惯考虑成本实效,凡是性价比高的东西就是好的,而最需要避免的就是没效率的事情,但这是在商业领域里的逻辑。据我所知,人生中的大部分事情,比如感情或突发事件,都无法用市场理论来讨论或解决。然而我们在学校教育(虽然我认为学校是最不能被商业理论所控制的地方)中被灌输的价值观通常过于实用,比如这个学科对自己的将来“是否有用”,那个同学对自己“好不好”,我的大学在世界所有大学中排行“第几名”。

而不能完全用商业理论来解读的很多“传统”的礼仪、习惯或技艺,从效率和市场竞争的角度来看不甚合理,所以在商业气息浓厚的现代社会,各种“传统”在地球上快速消失也不奇怪。但还有一批人,就如塞林格所说的“麦田里的守望者",哪怕自己与社会格格不入,被认为是无能之人,也要守住自己的阵地。其实社会就需要这种人的存在,我也相信不管是在什么时代,人群中会有一定比率的人属于这种“守望者”。这些人不一定是指传统意义上的匠人或师傅,在我们身边的人当中他们也占据着一定的比率。

二〇一九年我参观了一次祭祀,深切感受到这类人的存在。那是位于日本中部的一个城市,他们有始于江户时代的传统祭祀,祭祀只在寅年、巳年、甲年与亥年举办,等于是三年一次,他们从江户邀请长呗的师傅们,拉着载歌载舞的山车,前导是身着古典装束的女生舞队,应和传统乐器的吹奏声和歌声,边走边跳舞,山车两侧还有男子们用绳子用力拖着车豪迈前行。这个城市总共有十四个区,每个区都有自己的山车,一个山车先到神社敬献一段歌舞,之后便涌向街头继续古朴而欢乐的表演。

其实这个城市的现状与日本其他地方相比没有太大的差别,高龄化和少子化特别严重,一条很长的商店街基本都关门了,拉下铁链门的店铺比开门的店铺还多。曾经因农业发展起来的这个城市,现在还没找到特别有希望的发展模式,我在那生动而欢乐的祭祀夜晚里感到有些悲伤,他们哪来的钱能从东京邀请到那么多师傅呢?改天我在车站旁边的咖啡馆用餐,顺便把这个疑问抛给老板娘,面对这个外地人过于俗气的问题,她轻松回道:“我们每户都会为这个祭祀攒点钱。辛苦倒是真的,但传统嘛,一旦断了就几乎无法恢复。”

她的声音和表情非常坦然,也带有一丝坚定和自豪,那是像我这种几乎失去了家乡的人无法展现出的态度,让人十分羡慕。那又是我在祭祀中在每个当地人身上看到的,不管是观众中的老人,还是拖车的年轻人,或者是在车前跳舞的年轻女子,他们都有的一种自信和自我认可。老板娘又说道,为了这三年一次的三天祭,当地的老年会和青年会开过几次会议讨论各种安排,到了暑假期间孩子们与妇女都在忙着学习舞蹈。难怪祭祀中的女子都跳得那么专业。

这次祭祀里,给我印象尤其深刻的是一个女孩。祭祀最后一天的傍晚,各区的山车一个个地出场,车上的小小空间里有近十位师傅在歌吟、弹奏或打鼓,车前有上百名居民穿着服饰表演,这是祭祀最热闹的一刻,观众也最多。不料,到第四个区快要出场时天空突然出现黑云,下了几滴雨水,没过几秒就变成大雨。那么多的观众不知道往哪儿躲,街道上还在坚持着的没剩几位,我跑到附近的屋檐下,大家都以为祭祀要停顿下来,等下完雨再继续。结果这第四个区的山车和舞队还是出场了。车顶上的四位年轻人在雨中依旧站在原地扬声道:“各位观众,恭喜大家今年又能举办这么盛大的祭祀!我们为今天准备了《娘道成寺》[《娘道成寺》:根据能剧《道成寺》改编,由第一代杵屋弥三郎作曲的歌舞伎作品(初次表演为1753年),也是长呗音乐之一。]和《元禄花见踊》[《元禄花见踊》:第三代杵屋正治郎作曲,竹柴瓢助作词的长呗音乐之一,1878年6月于东京新富座歌舞伎剧场的开场仪式中初次表演。]请大家欣赏!”

随着车上的师傅们开始弹奏曲子,从车里出现穿成“白拍子”舞女模样的少女,在车上的小舞台上开始跳起歌舞伎的名作《娘道成寺》的舞蹈。舞台上没有遮挡,我看见表演前的她被突然下起的大雨吓住了,流下眼泪,她肯定想到在大雨中,今天准备的一切,奢华美丽的衣服和妆容都要被淋得一塌糊涂。当然作为观众的我们也很心疼,我听到后面的阿姨小声自语:"哎呀,不用演了,好可怜。”

她认真地跳完大约十多分钟的舞蹈,有时候歪头摆姿势,有时候身子往后仰,非常可爱,也带有艳美之感。她的长袖和服下摆长得拖地,在后面有穿着黑色和服的人不停地为她整理下摆,免得她被自己的和服绊住,这都是在下着雨的舞台上展现的风景,我们观众都似乎屏住气观望着这一切。等表演完毕观众都抬起双臂鼓掌,我也边鼓掌边想,刚才自己看到的到底是什么。我认为,那是一种冷静的疯狂,把一件事情“玩”到底的决心。我继续关注舞台上的少女,表演中非常淡定的她,在大家的鼓掌中坐地鞠躬,原地转身,又向后面坐着的师傅们鞠躬,之后就泪如泉涌,泣不成声。看得出车上的师傅们也有点担心弄湿乐器,但还是端正姿势,开始弹奏下一首曲。

我们一般把人类称为“理性者/HomoSapiens”,而我曾经在人类学课程里学到过,人类还有不同属性,如“制作者/HomoFaber”“游戏者/HomoLudens"等。这“游戏者”一词来自荷兰学者约翰·赫伊津哈的著作《游戏的人》(1938年),作者讨论游戏在文化和社会中所起的作用,也强调游戏在人类习性中的重要性。我们到什么年龄都需要玩一玩。花三年时间办一次祭祀、长这么大才学三味线,都是毫无效率的事情,搞不好还会耽误工作。但如果这些事情从我们的生活中统统消失,人生又有何意义?若没有为了这些无用的事情而拼的人,社会还能有趣吗?

最后想与大家分享我的另外一位老师的故事。我东京的小房间里有一棹[棹(sao):三味线的量词。]练习用的三味线。网购价格约为人民币两千元,琴料为花梨木,音箱部分蒙上不太容易破裂的狗皮,所以带到外地或海外时也不必太担心。但若要上台表演,很可能老师不让我带这棹三味线,因为按照习惯,上台表演时音箱必须蒙猫皮,琴料要用紫檀。我放在父母家的另外一棹就是可以在表演时用的,那原本是小时候带我的老师爱不释手的三味线。

虽然我十八岁后停止了上课,但和这位老师一直保持联系,每逢新年从海外寄卡片给她,她收到后打来远洋电话聊几分钟,这是我们每年年初的一种习惯。我决定搬离北京那年,我和她还是照样电话聊天,我顺便告诉了她最近发生的状况,她听完回道:“是么……那也好,这样你就跟我一样呢。”听了她这句话我不禁笑起来,在话筒另一边她的声音也好像带着微笑,我们约好在东京找时间见面,就挂了电话。

她说的“一样”,指的应该是单身度日的状态,至于未婚或离异,对她来说好像没有太大差别。这位老师比我母亲大七八岁,年近八十,一生未婚,从事古筝和三味线的教学。她是东京郊区地主家的女儿,性格极为细心、温柔,长得又好看,因为小时候患上小儿麻痹症,小学毕业之前走路已经极为不方便了。幸好她在音乐方面有才华,也有天生的好嗓子,到初中时就获取了古筝和三味线的教学资格,之后的数十年一直在家教学过日子。教课认真、热情,又没有太大的野心要提高自己的地位,她一辈子为了培养喜欢乐器的人而尽力,听说有几位男士向她求过婚却一律被她拒绝。

我母亲是通过别人介绍找到她的,还记得我小时候上课老师经常给我准备小礼物,如一本画画用本子、印有卡通形象的铅笔或小小点心等,上完课就把这些小礼物笑眯眯地递给我,为的是鼓励小朋友。我还记得那画画用本子和那卡通形象,也记得那时刻的开心。有几次我在老师家里等候别人上完课的时候,老师的母亲端来一杯热奶茶给我喝,那是我这辈子喝过的最好喝的奶茶,我回家就要母亲做“和老师家一样的奶茶”,但母亲做的总是有点不一样,当然我也做不出来。当时老师的弟子还真不少,我上完课后面还有人在等着,每年秋日参加的市民邦乐表演会上,每位老师会带至少十几个弟子表演,热闹得很。但后来学习传统乐器的人越来越少,其实我是老师的最后一个学生,在我之后就没有新的弟子入门,等老师七十七岁那年决定退休时,所剩弟子也就没剩几个了。

搬回东京后我马上与老师联系上,但我们总是无法约定时间,要么没空,要么天气太热或太冷,还有时候老师身体不适,约一次其实也不容易。过了大约一年,我终于能够去老师家拜访,时隔多年与她见了面。从车站走路到她家要二十分钟,路上风景发生了巨大变化,曾经上完课母亲经常带我去的甜甜圈店早就没了,变成一个停车场,我小学六年级时开业的大型时尚百货也不见踪影,换成一个公共文化设施,路边的养麦面店和鳗鱼饭店也消失了,多起来的反而是杂货店、咖啡馆和手机专卖店,幸好我最喜欢的和果子老铺还在。老师家从外面看起来没有太大的变化,只是以前用来上课的房间,现在变成老师的寝室,里面放了一张电动护理床。给我做奶茶的老太太,十多年前已因病去世。而我的老师,虽然上了些年纪,但依旧美丽。唯一让我不太习惯的是她穿着普通的衣服,其实也穿得挺细致的,黑色裤子搭配浅色高领衫,再套上淡紫色的对襟毛线衣,但我从小看惯了穿和服的老师,还记得她穿着和服坐在古筝前的样子多么地好看。她说这也没办法,穿和服比穿普通衣服要花时间。“习惯了这种衣服的轻松,就无法回到和服了”,她笑道。

见面前一天,老师嘱咐我在附近的超市买两个便当,这样可以边吃边聊,于是我从车站走过来的路上买了迷你三明治套餐和照烧鸡肉饭。我在老师家里打开超市的塑料袋,问她想吃哪个,老师犹豫许久后选了三明治。“我吃得很少,三明治的话,吃不完就可以放冰箱”,她说完把两个便当刚刚好的钱硬塞到我手里。吃饭的时候她说正在进行“终活”[终活(shtikatsu):指老年人为临终做准备而进行的各项活动,如安排后事、处理财务、表明对延命治疗的看法(接受或放弃)等,也包括对家中物品的整理。],因为她发现最近行动更为不便,和她关系要好的邦乐器匠人好像得了阿尔茨海默病,老师也怕自己以后都不会照顾自己了,于是从现在开始减少家中的物品,这样“以后”少给别人添麻烦。“你也知道,那位匠人以前很能干的,但上次我请他给三味线蒙上猫皮,蒙得一点都不紧,怎么弹都弹不出好声音。他的神情和性格也变了,毫无表情,说话也很少。”

老师整理的物品还包括古筝、三味线以及和服,和服统统送给曾经的弟子们,古筝和三味线卖给了邦乐器匠人们,据她介绍进养老院的费用超乎预料,而卖乐器的钱可以弥补其费用。老师有一架特别好的琴,声音好听不用说,手感舒适,弹奏不费力,就是好弹,好到其他老师们在外面表演时都向她借用这架琴。“我买的时候这架琴是一百八十万,乐器店主人跟我算便宜一点,最后一百六十万成交。你知道现在它值多少么,才四十万。”老师有个学生,是我的前辈,现在弹奏古筝的水平提升了不少,经常在东京国立剧场演出,老师问过她想不想要这架琴。而她的回答是自己也没有小孩,老了之后也不知道怎么处理那么好的古筝,老师您按您自己的想法处理。其实我也弹古筝,又不是拿不出四十万这笔钱,但既然比我弹奏水平高许多的那位前辈那么自律,要在这个时候蹦出来跟老师谈买卖,我实在说不出口。再说,学会克己也应该是学艺路上的一环。

“可是家里没有了古筝,您不会想念吗?”吃完便当,我在她的厨房里洗茶杯,这样问老师。而她的回复让我感到意外,她说一点都不想念古筝,这辈子弹了那么多,够了。她继续说道:“我知道你们弟子们会希望我一辈子继续弹古筝,毕竟是老师嘛。但我呢,一直有个梦想,就是想弹弹电子钢琴,只是一直忙着教古筝和三味线,没时间。”她笑眯眯地说着,我只好点头说那现在就可以了,您有了点时间。

其实老师还有两棹三味线留在家里,她说是很好的三味线,不管是卖掉还是送掉,都觉得有点可惜,就放在二楼,想给我看看。老师家的二楼大间我很熟悉,有十六张榻榻米大小,小时候每年正月老师会在这里举办新年会,当时还有其他几个小孩,穿着新年和服一起玩耍,年龄大一点的弟子们就更多了,沿着墙壁竖着好多古筝,等着上台表演。而这些现在都没了。

上楼后我看见老师事先在榻榻米上摆了两个座布团(坐垫)和两棹三味线。老师拿起其中一棹,紫檀木材色泽发黑发亮,整个琴杆浮现“虎斑"(虎皮状模样),特别漂亮。她把它递给我道:“很高兴你又开始学三味线,真是太好了。这棹三味线我送给你,好好弹,用你的生命弹奏它,这是棹好的三味线。之后她拿起另外一棹三味线,好像又想起了什么,停下跟我说道:“这个猫皮蒙了很久,我托梅屋(老师家附近的三味线师傅的店面)帮我换一下,没想到他说这个猫皮品质好,不需要换。等你上台表演,看情况自己换哈。”

我点点头,拿起她刚刚送给我的三味线,我们两个在有黄昏的温柔光线射进来的榻榻米上并排跪坐着,一起弹奏了一曲《都鸟》。