| 翦商 | 收藏 |

第一章 新石器时代的社会升级

翦商 作者:李硕

进入新石器时代,人类才有了农业和定居生活,不再像野生动物一样四处流动觅食。这是距今约一万年前开始的变化。

在人们的感觉里,新石器时代应当是世外桃源一样,与世无争,或者说是落后、停滞的。不过,和生物的自然进化相比,数千年的新石器时代充满着剧变。下面,我们以千年为时间单位,简要描述一下新石器时代人群的发展历程。

做一个穿越假设。如果一群现代人回到六千多年前的仰韶半坡文化新石器时代,比如陕西临潼的姜寨遗址,他们看到的是,山坡下有一座小村寨,有两三百名村民生息在这里,村子的中央是一片小广场,周围环绕着几十座大大小小的茅草屋,猪、狗、鸡在草屋之间闲逛,村边的陶窑冒出淡淡青烟,身穿粗麻布衣的男女用泥巴捏制陶罐坯,在上面描绘黑色图案。

村落外,是成片的农田,谷穗在风中摇曳,它们产出的粟米(小米)是村民的主粮。几个男人正在给一只马鹿剥皮,用石头小刀分割皮肉,再用木柄石斧把骨头砍开,骨渣飞溅,引来几条狗围观争抢。

穿越而来的访客发现,有一条四五米宽的壕沟包围着村寨(考古报告一般称之为“环壕”),沟底有积水和尖木桩防范入侵者,内侧还有一道木头栅栏,只有一座原木搭成的小桥可以进入村落。这群访客已经饿了,想从村里交换一餐午饭——在“原始人”眼里,他们携带 的小镜子和打火机等是高价值宝物。

但还没等来访者走近小桥,狗已经发现了异常,开始狂吠。所有村民都放下了手中的活计,拿起棍棒或弓箭,叫喊着冲向木栅。射向陌生人的是羽箭,箭镶用骨头或石头磨制,插在木箭杆的顶端,用细麻线绑牢。被射中会很痛苦,即使拔出木杆,箭镁也很容易留在体内,被肢解的马鹿就是例子。

第一次尝试失败后,穿越者切换了一种模式,这次是下一个千年,距今6000—5000年之间。

小村落还在原地,只是房屋的布局不再是紧密环绕,而是三五成群,零星分布。村外的壕沟也已经废弃,被生活垃圾填平,人们可以随意进入村落。其他的变化似乎不大。

来访者吸取了上次的教训,他们不再指望和平交易,而是偷偷靠近,然后齐声呐喊,冲进村落——有人还点燃了烟花爆竹。村民被这 些奇装异服、掌控着火和雷电的入侵者吓坏了,夺命狂奔而逃。

于是,这群现代人成了征服者,一切粮储和禽畜都是他们的战利品。但好景不长,大半天后,开始有全副武装的“原始人”成群出现在村外。有上千名手持石斧、石矛或弓箭的成年男女,站在最前方的,是头发上装饰着羽毛的巫师,他正在用咒语高声诅咒入侵者。一名男子显然是首领,戴着一串野猪牙项饰,用红石粉涂抹脸颊,手拿一柄玉质光泽的石斧,几名长老簇拥在他身旁,正在合谋进攻方案。

结果是,不论死活,入侵者都将被斩首奉献给本地的守护神祇。

村落、部落到早期国家

上面描述的这两种区别,是6000年前中国新石器时代发生的变化。

距今6000年前(仰韶文化前期),村落规模不大,是独立的生活 单元,房屋建筑或者中心环绕,或者整齐联排,可能和其他村落贸易、通婚,但固守着本村落的集体自治生活;有自己的防御体系,村落之间时而爆发冲突,坟墓里中箭或被斩首的尸骨是己方战死的勇士,而俘获的敌人则会被处死扔到垃圾坑中,还可能有一些零碎尸骨被抛撒在村落内外。

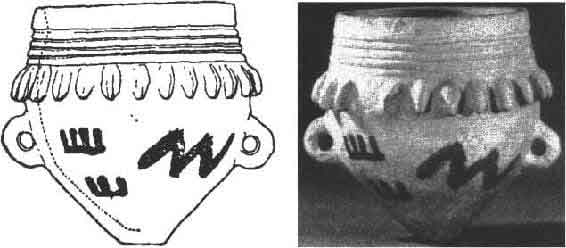

比如,宝鸡北首岭77Ml7,仰韶文化半坡阶段,距今6000年,墓主是一名成年男子,可能在对外械斗中被砍掉了头颅,族人特意用一个造型奇特、有黑色花纹的陶罐代替,以示哀悼。随葬器物比较多,还有骨镶等兵器。

距今6000年后,村落的集体生活特征逐渐变弱,独立防御体系也逐渐消失,出现了更大范围的政治体——十几个村落形成的“部落”。这些部落往往有上千人,有世袭的头人及各村(氏族)长老组成的议事会,还有自己部落的图腾和英雄传说。村落没必要再维持单独的防御体系,倘若受到威胁,整个部落都将集体应战,就像穿越者第二次到访的情景。

这种由若干个村子组成的部落,面积可能如同今天的一个或几个乡镇。头人居住的村落是中心,会建造一座比较高级的夯土地基的房子,大约100平方米,作为头人和长老议事的场所以及举行集体仪式的会堂。头人的中心村落可能有防御工事,如壕沟、栅栏等。

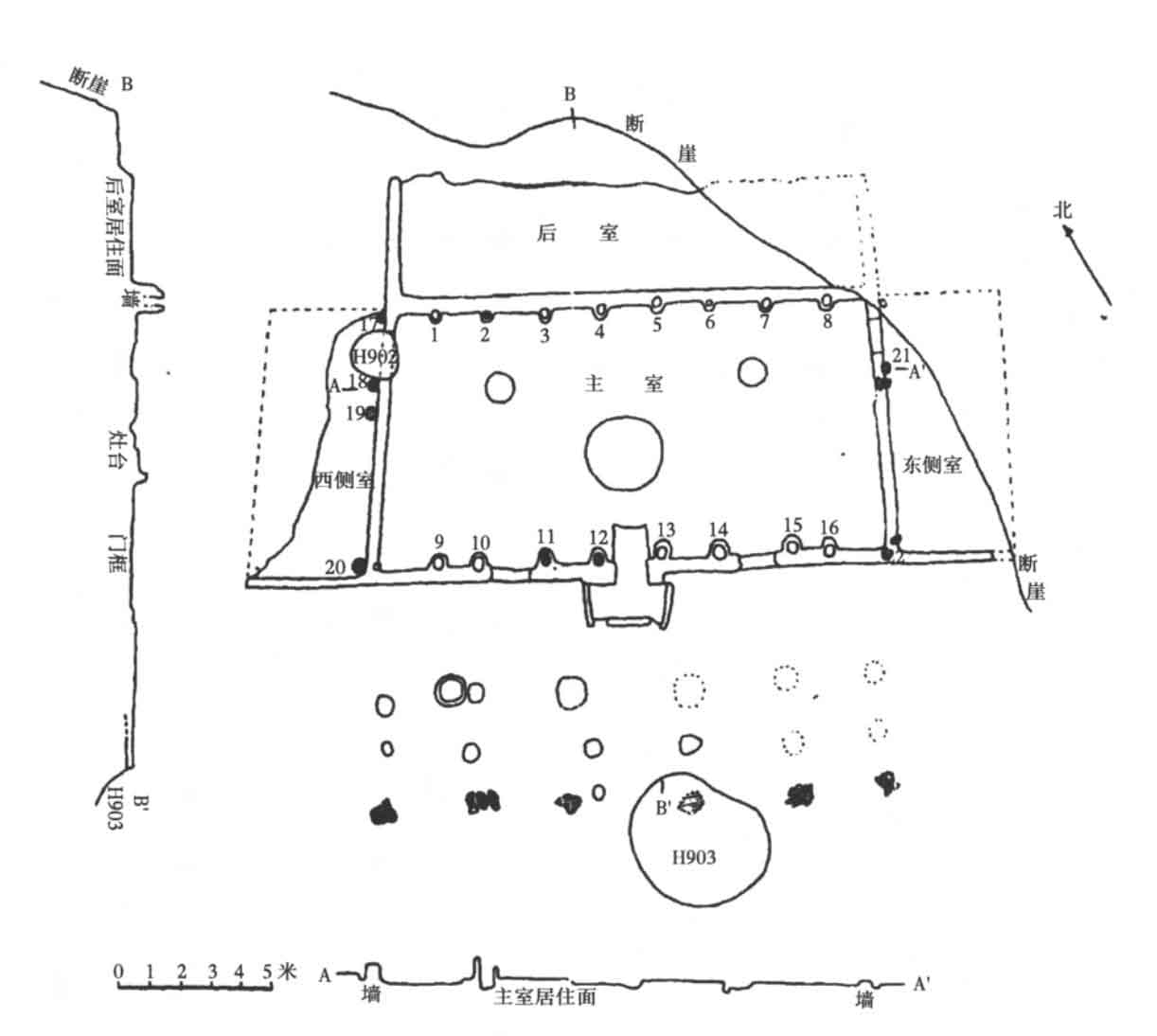

比如,秦安大地湾四期F901,距今5000余年,主厅面积131平方米,包括院落在内,则为420平方米。房屋地基使用的是特殊的料磁石三合土,平整光滑,硬度接近现代水泥地面。厅内正中有一座圆形大火塘。F901应当是部落的中心建筑,具有较强的公共性,家庭生活的遗迹很少,可能并非部落头人的家宅,主要充当头人和长老议事的场所。

以上,是距今6000—5000年间(仰韶文化中期)发生的最明显变迁。

在千年的维度上,很多变化都是缓慢的。各种技艺的水平,如农 作物种植、家畜养殖、制陶、纺织等,一直在缓慢提高着,人口或村落的总量也在缓慢增长。但这些都是量变,而非质变。

唯一明显的变化,是人群“共同体”规模的扩大,已经从百人级别增长到千人级别。它带来的影响也更直接:村落之间的冲突成为过去,和平的日子更多了,但部落间的战争规模却更大了,伤亡也更多。

再到下一个千年,距今5000—4000年之间(仰韶文化末期与龙山文化期),有些地区的人群共同体则变得更大,几个或十几个部落汇聚成了早期国家,如陕西石峁古城、山西陶寺古城,能统治一两万甚至三五万人口,面积相当于今天的一个或两三个县。其中,统治中心已经形成城市,面积有两三平方公里,周围环绕着数米高的夯土或石砌城墙,城内有数百平方米的大型宫殿,上层贵族开始使用精美器物,死后的墓葬里也堆满了豪华随葬品,而且经常用人殉葬。

有些较大的都城,居民会过万,多数是农夫,也分化出了手工业者、世袭统治精英,以及巫师等专业知识人群。巫师观察天象,编制早期历法,研究占卜通神之术。甚至可能已经有了记录语言的原始符号,初步的冶铸铜技术也在悄悄流传。

这时,国家、王朝和文明时代已经不远了。

以上两千年历程,是新石器中晚期到文明(青铜)时代前夜的变化大趋势:从村落到部落再到早期国家。通俗一点说,就是从村级到乡级、县级的递增升级。

对于如何称呼不同规模的人群共同体,特别是万人规模的早期国家,中外学者使用过不同的词,如方国、酋邦、古国等。从便于理解的角度考虑,本书采用“早期国家”和“古国”之称。

但需要注意的是,村落一部落一古国只是用最简单的方式描绘的总体趋势,并不意味着距今6000—4000年间的所有新石器时代人群都准时加入了这个进程。在有些交通不便的地区,孤立的村落可能存续到三四千年前,而部落共同体可能存续到一两千年前,甚至一百年前。这首先是地理条件的限制,越是偏僻、交通不便的地方,小型共同体越容易维持,而缺乏天险环境中的人群更容易被裹挟进更大的共同体。另外,也可能会有历史当事人的主动选择,但作为现代人的我们已经无法验证了。

多数早期国家并不能维持长久繁荣。距今4300—4000年间,华北很多地方同步出现了古国兴衰的一幕:陶寺(山西襄汾)、石峁(陕西神木)、清凉寺(山西芮城)和王城岗(河南登封)等都曾出现古国气象,但在繁盛两三百年后,都发生了解体,重归部落共同体的水平。

为何迈入文明时代的门槛会如此艰难?现在尚未有确定的答案。

水稻带来和平?

20世纪与21世纪之交,长江中游的两湖地区陆续发掘出多座距今5000年左右的“古城”,如湖南澧县的城头山和鸡叫城,湖北天门的石家河……一时间,长江中游似乎要成为中国早期文明的起源地。

但后续的发掘并未发现跟早期国家与文明相伴生的更多元素,如巨大的宫殿建筑、社会分层现象、金属冶炼技术等,“长江文明起源说” 遂逐渐沉寂。

不过,为何长江流域曾产生众多古老的“城”,却是个有趣的问题。若要一探究竟,先要理解黄河与长江流域以及旱作与稻作农业的关系。

新石器时代是基本农业的时代,在人类驯化的主粮中,中国占了两种:黄河流域的粟米和长江流域的水稻,它们分别需要旱地和水田环境。

这两种作物的人工驯化都发生在一万余年前。水稻的考古证据更多一些,因为稻米颗粒大,古人制陶时常在泥坯中添加稻壳,便于考古发现。在长江以南的湖南、江西和浙江,均发现有上万年前的水稻遗存。

稻田需要灌溉和排水系统,需要平整的水滨田块,这是北方旱作的粟和黍从来不需要考虑的。长江流域的新石器人群一直忙于水利设施和稻田工程,而水利设施达到一定规模后,无论耕作面积,还是收获量,都会有实质性的提升。所以,在距今6000—4500年间,两湖地区出现了众多繁荣的稻作聚落。

至于考古报告宣称发现的那些“城址”,其实是为了防洪目的堆筑的。所谓的“城墙”,大都宽数十米,高数米,非常平缓,人可以从容地踱步而上,没有军事防御作用,其用途是防洪,供人们在上面建房定居,躲避南方常见的水患;而挖土形成的洼地水塘,是灌溉稻田的储水设施,有些甚至直到今天还在使用。这种环形土堤是人们改造湿地的手段,直到近代,湖北还有很多,方言称之为“垸

比如,湖南澧县的城头山“古城”,是一直径300多米的近圆形土围子,其“城墙”非常宽,且平缓,本质是土堤。距今6000—5000年间,经历过多次扩建,取土洼地形成了水塘,有些至今仍在使用。

不过,即使城墙不是军事防御之用,这些水乡古城的意义还是重大,说明当时的人为建造大型水利设施,已经形成超出村落甚至部落规模的较大共同体,统一规划施工,共享水利设施带来的收益。

这是一种基于集体协作的“小流域治理共同体”,不仅人口密度和数量有了实质性的飞跃,而且由于共同体建立的基础是水利协作而非军事征服,所以这些“古城”没有出现明显的社会分层和阶级分化现象,比如,没有特别奢华的墓葬和首领宫殿,战争和屠杀的迹象很少,人祭现象也一直不多。这些都和稻作文化区依赖协作、联合建设水利工程有关。

这种比较和平、均等的稻作社会,还有与之“配套”的原始宗教理念。位于长江中游的5000年前的屈家岭文化,盛行一种埋葬陶器祭祀的风俗,而且是特制的大型陶“筒形器”;后来,又演变成制作巨量的泥塑人偶、动物、小杯子等加以焚烧和掩埋。我们不知道这些行为的具体含义,但它们的社会功能比较清晰,就是群众参与性强,没有财富门槛。这和缺乏战争与人祭的社会环境比较搭配。

比长江中游稍晚一点,距今5000—4900年间,在今浙江杭州市西北郊的余杭区也出现了大型防洪“良渚古城”,以及复杂的灌溉堤防体系。这座古城一度接近了早期国家的门槛,有非常明显的阶级分层,贵族统治者有建在土筑高台之上的豪华殿堂,墓中随葬大量精美玉器,有些高级玉器上还刻着宗教意义明显的“神人兽面纹”和神鸟纹,可见祭司阶层比较活跃。

在良渚古城的繁荣阶段,并未见到人祭现象,而且它的繁荣只维持了一两百年,然后王这一级别的宫殿和墓葬都消失了,社会又退回 到部落林立的状态[浙江省文物考古研究所:《良渚古城综合研究报告》,文物出版社,2019年,第 354、364、440 页。]。后来,在今太湖东岸的良渚文化地区发生了频繁的冲突,伴随着批量杀人献祭和人殉现象(今江苏昆山、上海青浦地区),但这些冲突一直停留在部落间战争的层次,从未发展到古国水平。

结合气候变迁看,在一万多年前,地球的上一轮冰期结束,气温持续上升,开始进入“全新世大暖期”,到距今5000年左右,湿热气候达到顶峰,长江流域人群兴建水利设施的高峰也恰好出现在此时。然而,在距今4500年之后,长江流域曾经繁荣的古城皆陷入萧条。有学者认为,是大洪水导致了南方的低迷,但证据尚不够充足。

再来看人祭宗教现象。

距今6000年前,黄河流域开始有零星的苗头,如西安的仰韶半坡遗址,村落中心一座半地穴式大房屋F1的地基中埋了一颗人头[中国社科院考古所:《西安半坡:原始氏族公社聚落遗址》,文物出版社, 1963年,第18页。]:这座房屋是村落的公共活动中心,在地基中埋入人头应当有宗教用途。

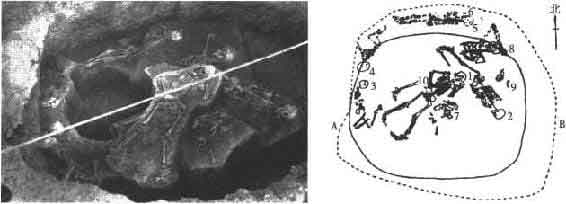

距今4500—4000年间,南方稻作区陷入沉寂,黄河流域则开始进入龙山文化阶段,各地出现了很多部落间的冲突或战争迹象,证据是批量处死的尸骨以及夯土或砌石的城防等。比如,河南的王城岗古城,宫殿夯土中有13座人奠基坑,每座坑中都埋有多具尸骨,但由于没有全部发掘,所以无法统计用人总量,唯一完整发掘的一号奠基坑内埋有七具人骨[河南省文物研究所、中国历史博物馆考古部:《登封王城岗与阳城》,文物出 版社,1992年。]。在河南安阳后冈,发掘出39座不大的房屋,奠基童牲27人[中国社科院考古所安阳工作队:《1979年安阳后岗遗址发掘报告》,《考古学报》1985年第1期。],说明这里修建房屋流行用儿童奠基[到殷商后期,这里又出现了恐怖的H10圆形三层祭祀坑,不过和龙山时代相 隔已有一千余年。]。陕西神木石峁古城东门,至少有五座人头奠基坑,埋有青年女子人头近百颗。山西 襄汾陶寺古国的宫殿区也有人头奠基坑,芮城清凉寺墓地中则埋有大量殉葬的人。

此外,在一些部落级别的聚落里,也有多人一起被杀的现场,从河北、河南到陕西,都发现了此类尸骨坑,如邯郸涧沟、郑州大河村、洛阳王湾、西安客省庄等,但尸骨码放并不规整,也没有其他的祭祀特征,所以不能确定是否都是宗教目的的杀人献祭,也许有些只是对俘虏的批量屠杀。

在新石器时代,华北地区之所以动辄爆发冲突或战争,人祭兴盛,可能和旱作农业不需要水利设施[至少是石器时代还不需要,到铁器时代,随着华北人口密度增加,有些旱作 地区也需要灌溉设施来提高产量。]、人群之间没有协作的动因有关。而伴随着征服的,是人群共同体规模的不断扩大,从而催生了众多古城和早期国家。

不过,简单的分类和归纳注定不足以涵盖复杂的社会现象,任何“规律”都会存在例外。稻作的良渚文化内部也曾有过局部冲突和人祭现象;华北各龙山古国中,人祭和屠杀的数量也不相同,陶寺的人祭可能要比石罪少得多。[石峁遗址有中心宫殿建筑区“皇城台”,有外围石砌围墙,虽然目前只在城 墙东门和皇城台分别发现密集的人头祭祀坑以及部分尸骨坑,尚未发布详细 的发掘报告,但仅从东城门祭祀坑看,石树古国的人祭行为已经有很大规模。]

到距今4000年前,华北地区一度星月同辉的各小型古国陷入沉寂,部落间的冲突现象也已减少,长江和黄河流域则了无生气。此时的华北地区虽零星地存在两种技术,一是可能从西北方传来的处于起步阶段的冶铜技术,二是从长江流域传来的非常成熟的水稻种植,但它们似乎并未引起华北新石器人群的太大关注,还只是可有可无的点缀。

然而,在河南的嵩山脚下,却有一个小部落意识到了这两种技术的价值,而且也善于寻找更适合发展这两种技术的新环境,于是,华夏第一王朝的故事开始上演。