| 靖康之败 | 收藏 |

2. 太宗时期的遗产

靖康之败 作者:赵大胖

张孝纯和他的搭档

自从童贯逃走之后,张孝纯就已经做好了死守太原的准备,只是他没想到,横扫白山黑水和草原大漠的粘罕会来得那么快。

张孝纯,徐州人,元祐年间进士[徐梦莘《三朝北盟会编》卷一百九十三收录的《林泉野记》称他是元祐四年(1089年)进士,但是元祐四年北宋朝廷并未举行科考。查龚延明、祖慧编著的《中国历代登科总录·宋代登科总录》,元祐年间收录的进士名单中也没有他的名字,存疑。],写诗写得很不错,颇有文武才略。由于他在《宋史》和《金史》中都没有传记,所以关于他的记载,只能从史料中的只言片语里去寻找。

他在政和三年(1113年)担任河北路转运判官,宣和四年(1122年)担任太原知府[赵乐《北宋太原府(并州)研究》,山西大学2014届硕士学位论文。],其余时间并没有特别突出的贡献,但从这个履历来看,仕途还算顺利。他在宋金关系崩塌之前并没有什么特别的事迹,不过有宋人在私人笔记上记录了他的婚姻故事,可以让我们从侧面了解一下他的性格。

张孝纯年轻的时候寄居在徐州滕县(今山东滕州)一个姓吉的人家里,吉家主人见他性格淳厚,非常喜欢他,便让自己的女儿和他订下了婚约。两人还没成亲的时候,张孝纯进士甲科登第,京城的权贵纷纷找他结亲,但是张孝纯全部拒绝了,坚持回到滕县娶了吉氏为妻。没过几年,吉氏病故,张孝纯在仕途上也越走越顺,大家又开始给他张罗娶亲。

吉氏有个双目失明的妹妹,一直没有嫁出去,张孝纯便对老丈人说希望娶她。老丈人知道他是可怜这个小姨子,非常坚决地拒绝了。张孝纯说:“当初多亏你老人家照顾,我才有今天,如果我不娶她,她就嫁不出去了,就算是我报恩吧。”老丈人被他说动,于是将次女嫁给了他。

张孝纯待这个盲妻相当好,跟她生了两个儿子,不料后来这个盲妻也病故了。老丈人看家里还有一个小女儿,觉得张孝纯是一个值得托付的人,干脆又把她嫁给了张孝纯。这三姐妹先后跟张孝纯生下了四个儿子,四个儿子都进入了仕途[范公偁《过庭录》。],其中就包括跟他一起坚守太原的张浃。

重情义,对有恩于自己的人绝不辜负;一根筋,承诺过的事情就一定要做到:这就是张孝纯在人生的前半段展示给大家的性格。这种性格将支撑他在接下来的岁月里,以太原这一座孤城对抗横扫北疆的粘罕。

当初郑居中和马扩讨论让张孝纯去大同当知府时,马扩是这么评价张孝纯的:“只要给他安排两个得力的统兵官,他就能完成好这个任务。”马扩的意思是,张孝纯在全局的把控、民心的鼓动、资源的调动等各方面的能力都是足够的,只不过他是文官出身,对于打仗的很多细枝末节和随机应变的东西有所欠缺,需要给他配备熟悉一线指挥作战的得力武将。

现在,张孝纯身边正好有一名得力武将,他的名字叫王禀。

王禀岁数不详,行伍出身,此前一直在西北军中效力,在宣和三年(1121年)左右就成了种师道的副手,也算是跻身宋军中高级武将的行列了。

童贯作为西北军的一把手,也非常欣赏王禀,带着他参与了几乎所有的军事行动,除了在西北对西夏作战之外,还包括宣和三年(1121年)平定方腊、宣和四年进攻燕京等。尤其是在平定方腊的过程中,王禀有勇有谋,立下不少功劳,连杭州都是他打下来的,他也因此一跃成为童贯的爱将。

谭稹和童贯先后经营河东期间,王禀一直以张孝纯副手的身份坐镇太原,协助张孝纯处理整个河东地区的军事事务。此前隆德府的义胜军叛逃,就是他带着耿守忠去追击的。童贯南逃之后带走了三千人的胜捷军,但是把他留在了太原。对于张孝纯和太原来说,这是不幸中的万幸,因为在接下来的时间里,王禀会把自己的军事才华发挥得淋漓尽致。

张孝纯和王禀这对搭档要准备开始守城了。

自古以来,常规的守城不外乎有三种方式:其一,在城外适合列阵的地方驻扎军队,利用工事或者阵形让敌军远离城墙,把战线前移,避免城池遭受敌军的直接攻击;其二,在城外设置伏兵,寻求野战歼敌的机会,以优势兵力或者战斗力,尽可能消耗敌军的有生力量和斗志,让敌军知难而退;其三,利用坚固的城防工事与敌军展开近距离的城墙争夺战,消耗敌军的战斗人员和战斗资源,为援军赶来争取时间,然后里应外合对敌军进行反包围。

而这三种方式的选择,都要建立在主帅对自己手中的军队、城里的人口、可以调动的资源的综合评判的基础之上。所以,张孝纯守城的第一步,就是要盘点太原城内的军队、人口。

太原是河东第一大城,崇宁年间太原府的人口统计数据为155263户,1241768口。按照《宋史·食货志》的记载,北宋的“口”是指“二十岁到六十岁的男子”。虽然这一数据包含了太原府下辖的十县二监,并不仅仅是太原城里的数据,但是如果我们把这个数据和其他同级别的城市相比较的话,就会发现它是相当恐怖的。

鉴于宣和年间并没有非常精准的人口统计数据,所以我们只能用时间距离最近的二十年前的崇宁数据作为参考。北宋的北京大名府于崇宁年间的人口数据是155253户,但是只有568976口;京兆府(治今陕西西安)于崇宁年间有234699户,也只有537288口;临安府(治今浙江杭州)于崇宁年间有203574户,只有296615口。[《宋史·地理志》。]

也就是说,其他同等级别的城市,户、口比例都在1∶3.7以内。换言之,平均每一户家中的成年男子大概是两三个人,这是符合我们对于一个家庭人口组成的基本认知的。但是如果太原的数据没有记载错误的话,它的人口组成非常奇怪——户数很正常,但是丁口相当庞大,比例达到了恐怖的1∶8,这意味着平均每家有8个成年男子。

这是一个非常不符合我们日常认知的数据,要么就是当地的大家族特别多,要么就是从外地征调过来的临时人口特别多,并不能作为一个长期而准确的指标。基于这个有悖常理的数据,以及北宋时期各大城市基本人口状况的平均数据,对于太原城内的百姓数量,我们只能根据比例估算判断,约三十万至四十万人[太原城中究竟多少军民,史料中无记载,唯有徐梦莘《三朝北盟会编》卷五十三收录的《封氏编年》中称“(太原城军民)数十万坐守危城”,可以稍作佐证。]。再考虑到正是战乱时期,有北方逃到太原城寻求庇护的难民加入,也有害怕战乱的太原人南下避祸造成的人口流失,这个数据实在是没有办法更精确了。

而太原的驻军数量,相对来说更好计算一些。在满编制的情况下,太原城内有骑兵广锐一千五百人,步兵神锐三千人、神虎五百人、宣毅三千人,步骑混合兵雄猛、崇武约六七千人,弓箭手约一千人,乡兵约两万人,童贯留下的胜捷军两千人,以及数量不详的谭稹义胜军。[《宋史·兵志》。]

按照数据显示,太原城里的士兵能够达到四万人以上,再加上临战状态下收拢的前线溃兵、从下辖各县调集的部队,总数应该能到六七万左右[徐梦莘《三朝北盟会编》卷二十三收录的马扩《茆斋自叙》中说:“今合太原府路军、民兵、义勇、胆勇、义胜等军须有数万人。”马扩作为童贯的谋臣,长期出入太原,这个数据应该是比较可靠的。],也就是跟粘罕的军队人数大致持平。

三四十万百姓,六七万人的军队,出城设伏的话,石岭关丢失以后,太原前沿阵地已经没有任何适合设伏的地点。城外野战的话,尽管这样的军队人数与粘罕的金兵数量大致相当,但考虑到两军野战能力的差异,宋军依旧完全没有任何胜算。

因此,张孝纯和王禀决定,所有军民都不出城扎营,据城墙死守待援。守城跟攻坚和野战不一样,城里所有能扛得动砖石的人都是战士,所有能搬得动粮食的人都是后勤,人人都能动员起来,每个成年人都能发挥作用。只要粮食有保证,民心不散,这三四十万军民就能坚守到最后一刻。

童贯虽然已经提前跑了,但是他回到开封之后肯定会向朝廷汇报太原的情况。张孝纯坚信,拥有近百万人军队、疆域辽阔、财富丰盈的朝廷,绝不会对太原这座河东重镇和京师屏障坐视不管的。

太原城的地理位置

太原城时隔一百四十七年之后,再一次面对战火的直接攻击。而这时的太原城,已经跟当年的完全不一样了。

将时间回溯到太平兴国四年(979年),宋太宗御驾亲征平定北汉政权以后,对这座困扰了宋太祖、宋太宗两兄弟十多年的晋阳城非常怨恨。北宋立国以来,对于新收的土地都是以安抚为主,以收拢民心防止叛乱。但是宋太宗对晋阳城的态度却出乎所有人的意料:五月初十,也就是他进入晋阳城之后的第五天,他就宣布将汾河东岸三十多千米以外的榆次县升级为并州州治,取代了此前晋阳城并州州治的地位。

太原百姓看不懂这个做法,把一个小小的县升级为州治,那么晋阳城用来做什么呢?再说,榆次在五代之后虽然因为是后汉高祖刘知远的老家而稍微修缮了一下,但是无论如何,作为一个县城,别说容纳这么多人口了,容纳一个州治的衙门也困难啊。

就在太原百姓观望的时候,宋太宗又连续下达了两条命令:五月十七日,他下令在榆次筑新的并州城;五月十八日,他又下令晋阳城所有的百姓,当天之内全部搬迁到新的并州城,一个不留。[《宋史·太宗本纪》。]

晋阳城几十万百姓对这个命令并没有特别当真,他们这么多年来并不是没见识过兵火,也并不是没迎接过新皇,但是从来没有哪一个占领者会下令一天之内让百姓全部迁走的,这不管是从情理还是从操作上看都不太合理。另外,新城在头一天才开始修筑,现在搬家过去,生活物资缺乏就不说了,还有极大的可能要过去当劳役。

然而宋太宗不是一个喜欢给人留时间观望的人,他需要的是在这片新征服的土地上立威。他唯一能拿出来的耐心就是派人在大街上下达最后通牒,然后挨家挨户地放火。在冲天的火光之下,晋阳百姓终于明白宋太宗是要玩真的,赶紧带上行李扶老携幼直奔东门而去。当天,由于火势太大、居民太多,晋阳城内有很多行动不便的老幼死于大火之中。

这么一座千年古城被烧成废墟之后,宋太宗还不满意,第二年四月,他在都城开封再次下令:引汾河和晋祠的水淹没晋阳城废墟。在水火夹攻之下,让宋太祖和宋太宗两兄弟都吃尽苦头的晋阳城再也不复存在。从此以后,汾河西岸的晋阳西城至今只剩一片考古遗迹,而汾河东岸的晋阳东城北面新筑了一个小小的城池,名为“平晋县”,作为宋太宗剿灭北汉的功绩和火烧晋阳的罪证的双重见证,存留到了北宋灭亡之时。

不过,新的并州城在榆次也没有存续多久,宋太宗很快就选择在榆次北面五十里的三交城(即唐明镇[唐明镇也叫三交寨,位于今天的太原市迎泽区和杏花岭区交界处,核心区域在今天的太原大关帝庙一带。])修筑“太原城”,并于太平兴国七年(982年)将并州的州治搬到了这里。在并州都部署潘美的主持下,一座全新的但是比此前的晋阳城小得多的太原城拔地而起。

宋太宗这样做并不是单纯地为了泄愤。毁掉晋阳城,重建太原城,是他出于战略意图做出的一项重大决定。

太原盆地是西南—东北走向的一片狭长区域,盆地有两个缺口,一个是北方的系舟山和云中山之间的山谷,一个是南方的太岳山和吕梁山之间的山谷。尤其是北方的这个山谷,为一个北窄南宽的喇叭口。

城池最主要的军事功能就是防御,晋阳城位于这个喇叭口的西南角,它的防御重点当然就是从南方进攻过来的中原王朝。而榆次的位置,是喇叭口的东南角,它的防御重心依然是中原王朝。因此,《太原市志》里说到宋太宗选择将“太原城”从榆次搬迁到三交城的时候,是这么评价榆次的:“榆次地非要会。”

想让全新的太原城真正承担好防御北方的功能,就只能将其往北移,在适合建城的位置,越靠近喇叭口最窄处越好。反正都是修建新城,所以现在有两个选择:西北角和东北角。

打开太原地图就可以看到,西北角有个很大的问题——汾河是从西北方向流过来的,把西北角逼成了一片狭长的区域,在这里建城的设计难度很大,并且把宽阔的汾河以东区域拱手让给敌军的做法也很不明智,他们很可能就直接南下了,汾河反而会成为他们最好的保护措施。

排除了这个方案以后,最后的选择只能是位于喇叭口东北角的三交城,它的防御重点就是北方进攻过来的游牧民族。

宋太宗作为一个纸上谈兵非常厉害的人,也能意识到这一点。太平兴国四年(979年)六月,宋太宗平定北汉之后继续北上进攻幽州,遭遇高梁河大败之后全线退还。为了防止辽军趁势从大同南下,他专门派了自己最信任的潘美在三交城屯兵防守,而不是固守他选中的过渡方案榆次。

因此,宋太宗将太原城在榆次过渡之后主动北移,是因为他意识到收复河东以后,这里的防守方向已经发生了根本性的变化。以前的晋阳城是亲大同防开封的,所以在喇叭口的西南角防御。而现在的太原城是亲开封防大同的,所以必须北移,把从大同盆地和忻定盆地南侵的辽军堵在喇叭口的东北方向,不能让他们轻易地突进到太原盆地,然后顺路南下。

宋太宗是何时下令在三交城的位置开始大规模修筑新城的记录已经查不到了,但是我们可以查到正式搬迁过去的时间:太平兴国七年(982年)二月[李焘《续资治通鉴长编》卷二十三:“是月,复徙并州于三交寨,即以潘美为并州都部署。”]。根据当时的官员任命记录来看,负责新的太原城修筑工作的人是潘美和符昭愿。

符昭愿是一代名将符彦卿的儿子,其家世非常显赫。他有两个姐姐,一个是周世宗柴荣的皇后,一个是宋太宗的皇后,所以符昭愿算是宋太宗的小舅子。

潘美和符昭愿最多三年就建好了一座府城,从防守北敌入侵的战略位置方面来说,这里虽然比旧的太原城好很多,但是这里的地形并不太适合修建大型城市。

第一,它位于汾河东岸,汾河在流经三交城的时候拐了一个弯,形成了一个凹面。这里地处太原盆地,汾河两岸并不是坚硬耐冲刷的山谷,而是泥沙堆积而成的河道。河水年复一年地冲刷,会严重侵蚀东岸的土壤,一旦遇到洪水,极有可能给城市带来水灾影响。

第二,这里位于太行山支脉系舟山和吕梁山支脉云中山形成的谷口要冲,季节性的山风和山洪对城市的影响也是显而易见的。

第三,这里的土地贫瘠、水质咸苦,对不管是农业生产还是城市生活而言,都相当不利。这也是这么多年来,三交城始终只是一个军事要塞,而没有变成一个综合城市的原因。[本段内容参考李娜娜《宋代太原城市形态研究》和彭娟英《宋代太原府城考》。]

我们不知道在三交城新建太原城的决定是宋太宗提出的,还是潘美提出以后宋太宗批准的,但是我们可以推断,不管是建议者还是决策者都认识到了这个问题,之所以依然决定在这里筑城,实在是因为这里的军事地位太重要了。

太原城的结构

新建的太原城虽然比老的晋阳城小,但功能还是很齐全的。

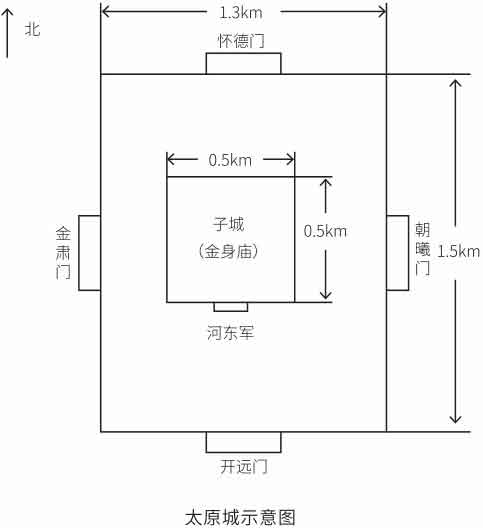

最核心的区域是以重耳庙为基础修建的子城。重耳,即春秋五霸之一的晋文公。子城是太原知州(或知府)的官衙所在地,位于太原城稍偏西的位置。子城四面筑墙,东西长500米左右,南北长500余米,围成一个周长2000米左右的方形区域。子城的南门为正门,有“河东军”的匾额,其余三门分别为子东门、子西门、子北门。

子城的外围是一个相当于将子城等比例扩大的外城,东西长1.3千米左右,南北长1.5千米左右,周长5.6千米左右。外城一共有四个门,东门为朝曦门,南门为开远门,西门为金肃门,北门为怀德门。

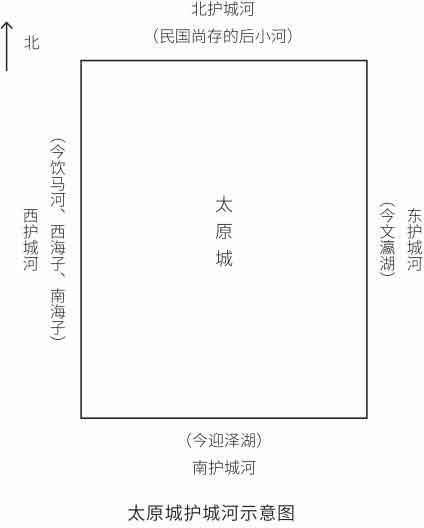

子城和外城之间的区域,密密麻麻地挤满了由二十四个“坊”组成的住宅区、商业区、宗教建筑,城外也因地制宜地挖掘了护城河。其中,北护城河是民国时期尚存的后小河,东护城河演变成了现在的文瀛湖,南护城河演变成了今天的迎泽湖,西护城河演变成了今天的饮马河、西海子、南海子水系。[本段内容参考彭娟英《宋代太原府城考》。]

新建的太原城虽然也算功能齐全,经过后来和平时期的慢慢发展,也逐渐繁华起来,成为北方的一座重镇,但是跟老晋阳城横跨汾河两岸、周长20千米的规模相比,面积只有以前的十二分之一。即便是只跟汾河西岸的晋阳西城相比,也只有以前的九分之一左右。

后来到了淳化年间,太原城的北、东、南三个城门之外又各修筑了一座并不太大的关城,其中南关城专门作屯兵之用[安捷《太原府志集全》。],算是稍稍将太原城的规模扩大了一些,防御能力也提高了一些。

这么一看,这座全新的太原城,实在是太寒酸了一点,哪怕是跟当时较大的州府城墙横向比较,也并不突出。在当时北宋和辽国的关系还势同水火的情况下,以这样的规格来修筑一个全新的太原城,是非常冒险的行为。因此,至今关于太原城还有一则传说:为了防止敌人的骑兵在太原城里轻易突进,太原城内的街道都是“丁”字形。

尽管考古学家已经证明了这仅仅只是一个传说,但它也从另一个角度证明,太原城作为一个政治、经济、军事的要塞,真的是过于简陋了,以至于民间都要想方设法主动为它增加防御技能,担心它挡不住敌军的进攻。

当然,这也是张孝纯和王禀担心的问题。