| 凯列班与女巫 | 收藏 |

6. 人口下降、经济危机以及对妇女的规训

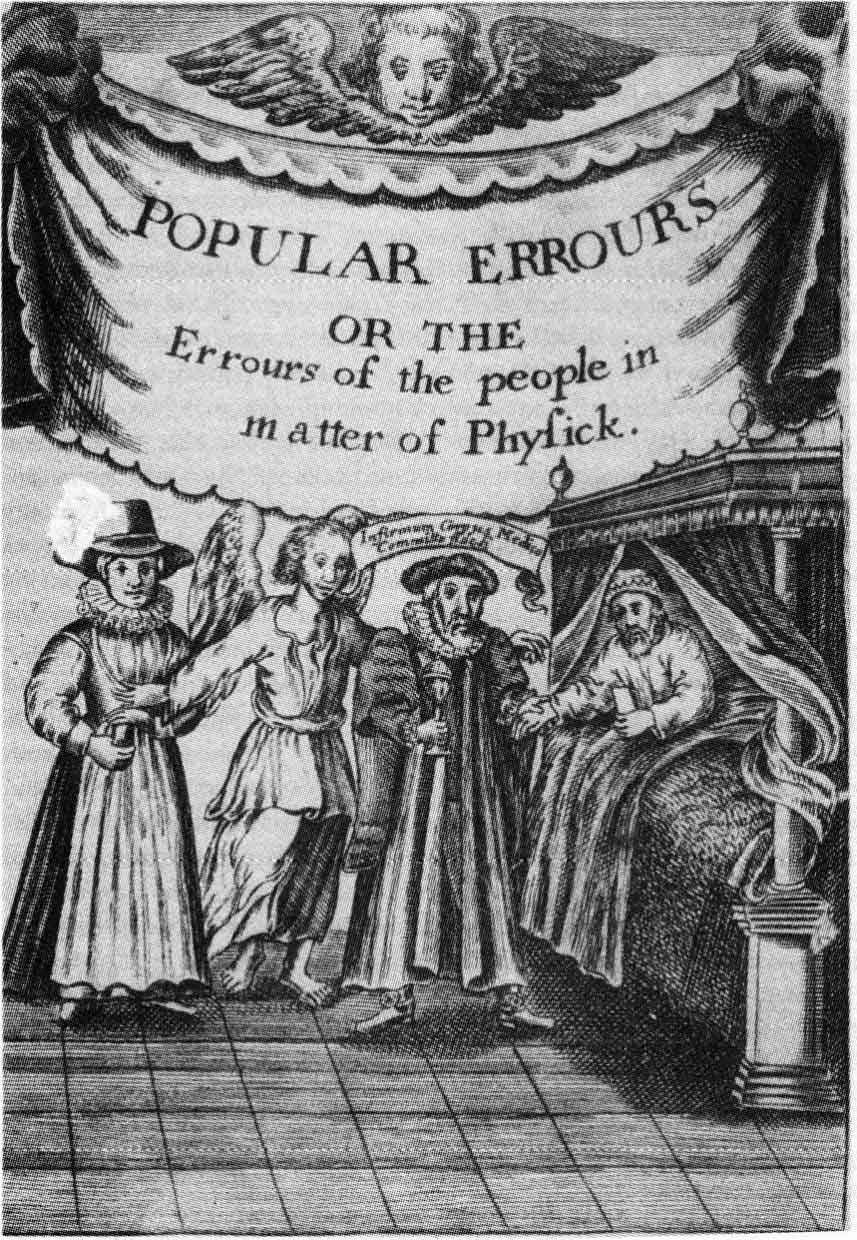

凯列班与女巫 作者:西尔维娅·费代里奇

哥伦布登陆美洲大陆后,殖民者的劳动力无限供应的美梦(呼应了探险家对美洲森林中有“无尽的树”的估计)不到一个世纪便破灭了。

欧洲人把死亡带到了美洲。虽然关于殖民入侵引发的人口暴跌存在不同的估算,但学者们几乎一致地将其影响比作“美洲大屠杀”。根据大卫·斯坦纳德(David Stannard,1992)的说法,征服美洲后的一个世纪,整个南美洲的人口减少了7500万,占其居民的95%(1992:268—305)。这也是安德烈·贡德·弗兰克的估计,他写道:“在一个多世纪内,墨西哥、秘鲁和其他一些地区的印第安人人口减少了90%甚至95%。”(1978:43)。在墨西哥,人口“从1519年的1100万下降到1565年的650万,再降到1600年的约250万”(Wallerstein 1974: 89n)。到1580年,“疾病……加上西班牙人的残暴行为,已经杀死或赶走了安的列斯群岛和新西班牙的低地、秘鲁和加勒比海沿岸的大多数人”(Crosby 1972:38)。它很快在巴西消灭了更多的人。神职人员将这场“大屠杀”合理化为上帝对印第安人“兽性”行为的惩罚(Williams 1986:138);但大屠杀造成的经济后果难以忽略。到15世纪80年代,西欧的人口也开始下降,并一直持续到17世纪,在德意志,人口下降达到顶峰,1/3的人口流失了。

这是黑死病(1345—1348)之外另一场史无前例的人口危机,而可怕的统计数字只是冰山一角。死亡的大多是“穷人”。当瘟疫或天花席卷城镇时,患病的大多数都不是富人,而是工匠、日结工和流浪者(Kamen 1972:32—33)。他们死伤众多,尸体遍布街道。当局谴责说这是一场阴谋,煽动民众追捕罪犯。但统治者也将人口下降归咎于低出生率和穷人不愿意生育。这种指控在多大程度上是合理的很难讲,因为在17世纪之前,人口记录是参差不齐的。但我们知道,到16世纪末,所有社会阶层的结婚年龄都在提高,而且在同一时期,弃儿——一种新的现象——的数量开始增加。还有一些牧师在讲坛上指责年轻人因为养不起孩子就选择不婚不育。

人口和经济危机的高峰期是17世纪20年代和30年代的几十年。欧洲和殖民地都面临着市场萎缩、贸易停摆、普遍失业。有一段时间,发展中的资本主义经济很可能崩溃。殖民地和欧洲经济已经高度融合,危机的相互影响迅速加快了经济崩溃的进程。这是第一次国际经济危机。正如历史学家所称,这是一场“全面危机”(Kamen 1972:307ff.;Hackett Fischer 1996:91)。

正是在这种情况下,劳动、人口和财富积累之间的关系成为政治辩论的焦点,并由此出现了许多针对性的政治策略。这些策略便是人口政策和“生命权力”体制的最初元素。我们这里不该被一些粗糙的概念和国家的残酷手段迷惑,这些概念将众人(populousness)与人口(population)混为一谈,而国家正是借此开始惩罚任何阻碍人口增长的行为的。我认为,16世纪和17世纪的人口危机而非18世纪欧洲饥荒的结束(如福柯所言),使生育和人口增长成为国家事务和知识话语的主要内容。我进一步认为,迫害“女巫”的加剧和国家针对妇女的刑罚也应追溯到这场危机。在这一时期,为管理生育和剥夺妇女对生育的控制权,国家采取了许多新的规训方法。这一论点的证据是间接的,而且应该承认有其他因素使得欧洲掌权者决心愈加严格控制妇女的生育功能。在这些因素中,我们必须将财产和经济关系的日益私有化囊括进来,这种私有化使得资产阶级内部开始焦虑父权和妇女的行为问题。同样,那时有许多指控说女巫把孩子献给了魔鬼——这是16世纪和17世纪“大猎巫”的一个关键主题。从中我们不仅可以读出对人口减少的关注,而且可以读出有产阶级对从属阶级的恐惧。他们尤其害怕底层妇女,她们以奴仆、乞丐或医女的身份,有很多机会进入雇主家中从而给他们带来伤害。然而,恰恰在人口减少的时候,一种新的意识形态正在形成,它强调劳动在经济生活里的中心地位,同时欧洲的法典也引入了严厉的刑罚措施,以惩治犯有生育罪的妇女。这些不可能单纯是一个巧合。

许多证据表明,人口危机、扩张主义的人口理论以及出台促进人口增长的政策是一起发展出来的。到16世纪中叶,公民数量决定国家财富的观念已经成为某种社会公理。法国政治思想家和恶魔学家让·博丹写道:“在我看来,人们永远不应该害怕有太多的臣民或太多的公民,因为联邦的力量在于人。”(Commonwealth, Book Ⅵ)意大利经济学家乔瓦尼·博特罗(Giovanni Botero,1533—1617)有一个更复杂的方法,他认为人口数量和生存手段之间应该平衡。不过,他还是宣称:“一个城市的伟大并不取决于它的实际规模或它的城墙有多长,而是完全取决于它的居民数量。”亨利四世说:“国王的力量和财富在于其公民的数量和财富。”这句话概括了这个时代的人口思想。

我们在新教改革计划中也可以发现这种对人口增长的关注。改革者摒弃了传统基督教对贞洁的推崇,他们给婚姻、性行为甚至妇女的生殖能力划定价值。路德承认,“人类的增加需要”妇女,并表明“无论她们的弱点是什么,妇女拥有一种可以抵消所有弱点的美德:她们有一个子宫,她们可以生育”(King 1991:115)。

对人口增长的支持随着重商主义的兴起而达到高潮,后者认为大量人口的存在是一个国家繁荣和强大的关键。重商主义经常被主流经济学家斥为粗暴的思想体系,因为它假定国家的财富与劳动力及货币的数量成正比。重商主义者十分渴求劳动力,为了强迫人们工作,他们使用了许多残暴的手段。这也是他们声名狼藉之处,因为大多数经济学家希望维持资本主义是促进自由而非强制的假象。正是重商主义阶级发明了劳教所,追捕流浪者,将罪犯“流放”到美洲殖民地,投资奴隶贸易。他们同时宣称“贫穷的效用”(utility of poverty),并断言“懒惰”是一种社会瘟疫。因此人们没有认识到,重商主义者的理论和实践最直接地表达了原始积累的要求,以及提出了首个明确解决劳动力再生产问题的资本主义政策。正如我们所看到的,这一政策有其“强力”的一面,包括强加一个极权主义政权,利用一切手段从每个人身上榨取最大限度的劳动力,而不论他的年龄和状况如何。但它也有“广泛的一面”,即努力扩大人口规模,从而扩大军队和劳动力的规模。

正如伊莱·赫克歇尔指出的:“在17世纪下半叶重商主义盛行的时期,所有国家都流行着一种近乎狂热的增加人口的愿望。”(Heckscher 1966:158)随之而来的是一种关于人的新概念,把人想象成只是国家的原材料、工人和饲养员(Spengler 1965:8)。但是,甚至在重商主义理论的全盛时期之前,法国和英格兰就已经采取了一系列鼓励生育的措施,这与公共救济相结合,形成了资本主义生育政策的雏形。新的法律愈发重视婚姻而惩罚独身主义,仿照的是罗马帝国后期为此目的所采取的法律。家庭作为提供财产传承和劳动力再生产的关键机构被赋予了新的重要性。同时,人们也开始记录人口。国家对性行为、生育和家庭生活的监督干预也随之而来。

但为了恢复理想的人口比例,国家采取的主要举措是对妇女发动一场真正的战争,这显然是要打破她们对自己身体和生育的控制。正如本书后面提到的,这场战争主要是以猎巫的形式发动的。猎巫将任何形式的节育和非生育的性行为都妖魔化了,同时指控妇女将孩子献给魔鬼。但它也依赖对什么构成生殖犯罪的重新定义。因此,从16世纪中叶开始,当葡萄牙船只从非洲运回第一批人类货物时,所有的欧洲政府都开始对避孕、堕胎和杀婴实施最严厉的刑罚。

杀婴在中世纪得到了一些宽恕,至少对于贫困妇女是这样;但现在它被变成了一种死罪,而且其惩罚比大多数的男性罪行还要严厉。

在16世纪的纽伦堡,杀害婴儿的母亲会被淹死;在1580年,3个被判杀婴罪的母亲的头颅被钉在脚手架上以示众,那一年,杀婴的惩罚改为了斩首。(King 1991:10)

为了确保孕妇不终止妊娠,国家采取了新的监控形式。在法国,1556年的一项皇家法令要求妇女对每次怀孕进行登记。当婴儿被秘密分娩却在受洗前死去,该母亲无论是否被证实有任何不法行为,都会被处死。1624年和1690年,英格兰和苏格兰也通过了类似的法规。国家还建立了一个间谍系统来监视未婚母亲,并剥夺她们所有的支持。甚至接待未婚孕妇也被定为非法,因为担心她们逃避公众监督;而那些与她结交的人则会受到公众的批评(Wiesner 1993:51—52;Ozment 1983:43)。

结果是,妇女开始被大量起诉,在16世纪和17世纪的欧洲,因杀婴而被处决的人比因为其他罪行被处决的人要多——除了巫术,巫术的指控也聚焦于杀害儿童和其他违反生殖规范的行为。值得注意的是,杀婴和巫术这两种情况取消了限制妇女法律责任的法规。因此,妇女第一次以自己作为合法成年人的名义走进欧洲的法庭,被指控为女巫和杀童者。此外,这一时期产婆受到的怀疑——导致男医生进入产房——更多来自当局对杀婴的恐惧,而不是对产婆所谓的医术不精的担忧。

随着产婆被边缘化,妇女失去了对生育的控制权,在分娩过程中沦为被动的角色,男医生则被视为真正的“生命赐予者”(正如文艺复兴时期术士的炼金术梦想)。伴随着这种转变,一种新的医疗实践也盛行起来:在发生医疗紧急情况时,胎儿的生命优先于母亲的生命。这与由妇女掌控的分娩习俗形成了鲜明的对比:之前,未来母亲的床边聚集了一个妇女群体。为了实现对妇女生育的控制,统治者必须将妇女群体赶出产房。产婆必须被医生监视,或者成为管制妇女的角色。

在法国和德意志,产婆如果想继续执业就必须成为国家的间谍。她们要报告所有的新生儿,发现非婚生子女的父亲,并检查疑似秘密生育的妇女。当在教堂的台阶上发现弃婴时,她们还必须检查一些可疑妇女是否有哺乳的迹象(Wiesner 1933:52)。亲戚和邻居也被要求进行类似的间谍行为,在新教国家和城镇,邻居们应该监视妇女,并详尽报告有关的性细节:比如一个女人在她丈夫不在的时候接待了一个男人,或者她和一个男人一起进屋并关上了身后的门(Ozment 1983:42—44)。在德意志,支持生育的运动高涨:如果妇女在分娩时没有做出足够的努力或者对其后代没有表现出足够的热情,就会受到惩罚(Rublack 1996:92)。

这些政策持续了两个世纪(在18世纪末,欧洲仍有妇女因杀婴而被处决),其结果是妇女被生育奴役。虽然在中世纪妇女可以使用各种形式的避孕药具,并无可争议地掌控生育过程,但从现在开始,她们的子宫变成了由男人和国家控制的公共领地,生育直接服务于资本主义积累。

在这个意义上,原始积累时期西欧妇女的命运与美洲殖民地种植园的女奴隶类似,特别是在1807年奴隶贸易结束后,美洲的女奴隶被主人强迫来繁殖新工人。这种比较显然有很大的局限性:欧洲妇女没有公开受到性侵犯——尽管人们强奸无产阶级妇女可能免受惩罚;她们也不必忍痛看着自己的孩子被带走并在拍卖台上出售;她们从强迫生育中获得的经济利益也隐蔽得多。在这个意义上,正是女奴隶的状况最明确地揭示了资本主义积累的真相和逻辑。尽管存在差异,但在这两种情况下,女性的身体都被变成了劳动力再生产和扩大的工具,被当作天然的繁殖机器,以妇女无法控制的节奏运作。

马克思的分析中没有提到原始积累的这一面向。除了在《共产党宣言》中评论资产阶级家庭内部妇女的作用——作为保证家庭财产传承的继承人的生产者——马克思从未承认生育既可以成为剥削的地带,也可以成为抵抗的场所。他从未想象过妇女可以拒绝生育,也从未想象过这种拒绝可以成为阶级斗争的一部分。在《政治经济学批判大纲》(1973:100)中,他认为,资本主义的发展与人口数量无关,因为由于劳动生产率的提高,资本所剥削的劳动力相对于“不变资本”(投资于机器和其他生产资料的资本)而言不断减少,从而决定了“剩余人口”的产生。但是,这种机制,即马克思所定义的“资本主义生产方式所特有的人口规律”(Capital,Vol. Ⅰ:689ff.),是有前提条件的。只有当生育是一个纯粹的生物过程或对经济变化自动做出反应的活动时,以及在资本和国家不需要担心“妇女罢工反对生育”的情况下,它才可能盛行。事实上,这就是马克思所假设的。他承认,资本主义的发展伴随着人口增加,其中的原因他偶尔会讨论。但是,和亚当·斯密一样,他认为这种增加是经济发展的“自然结果”。在《资本论》第一卷中,他多次将 “剩余人口”的计算与人口的“自然增长”进行对比。为什么生育应该是“自然的事实”,而不是有不同利益和权力关系投入的由历史决定的社会活动?这是马克思没有问的问题。他也没有想到,男人和女人在生育上可能有不同的利益。他把这项活动当作一个不分性别的、无差别的过程。

在现实中,生育和人口变化与自动或“自然”相去甚远。在资本主义发展的各个阶段,国家不得不采取监管和强制的手段以扩大或减少劳动力。这在资本主义起飞的时候尤其明显,当时工人的肌肉和骨骼是主要的生产资料。但即使在后来——直到现在——国家也不遗余力地试图从妇女手中夺取对生育的控制权,并决定哪些孩子应该出生,在哪里出生,什么时候出生,或者出生多少。因此,妇女常常被迫违背自己的意愿进行生育。她们与自己的身体、“劳动”甚至孩子疏离。她们对这种疏离的体会比任何其他工人的都要深(Martin 1987:19—21)。事实上,没有人能描绘一个女人看到自己的身体与自己对抗时所遭受的痛苦和绝望。而当妇女违背自己的意愿怀孕时,这种情况必然发生。当妇女在婚外怀孕并遭受刑罚时,当妇女因为生孩子而更容易被社会排斥甚至面临死亡时,情况尤为如此。