| 可能性的艺术 | 收藏 |

7. “历史终结论”的终结?(2)

可能性的艺术 作者:刘瑜

上次课我们讨论了“民主衰退”现象,讲到福山的“历史终结论”受到了广泛的质疑。那么,“历史终结论”真的被终结了吗?其实,这个问题的答案,很大程度上取决于你用什么尺度去衡量。如果你的尺度是理想,根据这个理想,民主转型的过程应该风平浪静,民主转型的结果应该是处处莺歌燕舞,那么第三波转型显然是个巨大的失败。但是,如果你的尺度是真实的历史,那么,称之为失败则或许为时过早。

转型是所有国家的历史峡谷

我经常看到这样一类困惑:为什么自由式民主在西方社会发展得风调雨顺,但是一旦离开西方,就到处带来动荡和冲突?这个看法虽然很常见,却遗忘了一个重要的视角——历史。如果我们留心西方的民主转型史,就会发现,不仅是在今天的发展中国家,民主转型过程常常伴随着冲突,其实在西方历史上也同样如此。也就是说,民主转型的过程几乎在任何国家都伴随着混乱和冲突。

其实,不但民主转型如此,威权转型也一样,当民主向威权政体倒退,或者一种威权政体向另一种威权政体转型,也往往伴随着巨大的混战和冲突。大家想想中国历史上的改朝换代,想想西班牙内战、魏玛共和国的崩溃、伊朗1979年革命,哪个国家的政体转型不是伴随着巨大的动荡?原因很简单,政体转型根据定义就意味着权力结构的重组,这种抢人饭碗、砸人饭桌的事情,怎么可能一片祥和?

不妨以法国为例来看看西方的民主转型历程。今天,法国被视为一个发达的民主国家。但是,它的民主转型顺利吗?当然并非如此。法国大革命可以说是法国的第一次转型努力,但是众所周知,它一点都不风平浪静,引发了长达几十年的内战、外战、“大恐怖”,断头台几乎成了法国革命的一个象征。最后结果是什么?王权复辟,也就是我们今天说的民主崩溃。之后的事情,我们的中学历史书里也都有,法国又经历了1830年革命、1848年革命、1871年巴黎公社革命、“一战”“二战”,都充满了动荡,直到1958年法兰西第五共和国建立,法国的民主转型才能说是尘埃落定,而这时候距离法国革命已经过去了一个半世纪。

法国转型的艰难不是孤例。德国、日本转型的法西斯道路,美国建设民主过程中的独立战争和内战,西班牙1936年的民主崩溃及其引发的西班牙内战……所有这些国家的历史,都显示民主转型的艰难。即使是被视为“和平转型”典范的英国,也并不真正是和平转型。1689年的光荣革命被视为“不流血的革命”,但是这场革命之所以能够做到不流血,恰恰是因为之前的英国内战流血太多了,到了1689年各方都实在是打不动了,才顺水推舟地接受了君主立宪。根据历史学家的估算,英国内战中大概有8.5万人死亡,加上战争带动的瘟疫流行,又死了10万人,有近20万人在战争中死亡,不要说占当时的人口比例,即使是按照今天的标准,这个绝对数值也是非常惊人。

所以,当很多人对当代民主转型的艰难表示吃惊时,我倒是觉得,更令人吃惊的,可能不是转型的艰难,而是居然这么多人认为它不应该如此艰难。从历史的角度来看,民主转型从来没有一帆风顺过,它往往是风风雨雨、跌宕起伏,进两步,退一步,有时候甚至是进两步、退三步。在历史上,它也很少有一次闯关成功的,常常像是运动场上的撑杆跳,一次跳不过去,两次、三次甚至数次才跳过杆去。

历史坐标系下的第三波转型

所以,把历史作为坐标系,我们发现,第三波转型浪潮未必那么失败。上次课讲到的民主衰退只是故事的一面,而故事的另一面则是民主的韧性。这种韧性体现在很多方面,不妨指出其中三点。

第一,就转型过程而言,与历史相比,第三波转型其实反而是相对平稳的,或者说,“水花”相对较小。和法国大革命所激起的狂热战争相比,苏联这样一个庞大帝国的解体几乎无声无息;和20世纪30年代惨烈的西班牙内战相比,西班牙70年代末的这次民主转型也是相当平静;和日本历史上脱轨的民主化道路相比,东亚地区80年代的民主转型也算是和平过渡;相比美国的独立战争和内战,巴西、智利、阿根廷等拉美国家80年代的转型都没有引发战争……当然,第三波民主化浪潮中也有战火,像伊拉克、阿富汗的战火,这些我们后面的课程还会再讲到,但是,经历战火的毕竟是少数,而且基本上都是内战或地区性战争,其杀伤力波及范围有限。所以,站在历史的长河上空往下俯瞰,与历史上的政治转型相比,第三波民主化浪潮的动荡程度可以说是小巫见大巫了。

如果和历史上的各种威权转型或改朝换代相比,就更是如此了。我们之前的课讲到,苏哈托1965年开启他的独裁统治,代价是50万人的生命;柬埔寨的红色高棉1975年上台,带来200万人的死亡;沙皇倒台后的苏联内战,至少150万人死亡,如果加上后面的饥荒、疾病而死的人数,则可能高达800万人。我们中国历史上改朝换代的生命代价就更不用说了,什么黄巢起义、张献忠起义,那真的是血流成河。

第二,就转型成果而言,与历史相比,第三波民主化浪潮呈现出相当程度的“民主沉淀”现象。这是什么意思呢?就是第一波、第二波民主化浪潮退潮之后,真正留下来的民主成果很有限,许多重大的转型成果都很快崩塌,并且在这个崩塌的过程中引起国际秩序地震式的变化。但是,第三波民主衰退虽然存在,它留下来的成果也更多更稳定。用更简单的话来说,它的“夭折率”更低。并且,那些夭折的新兴民主也并不像当年大革命后的法国或者魏玛崩溃后的德国那样,构成对国际秩序的根本性冲击。

上次课我说到过,在当代的转型国家中,有2/5左右经历过民主崩溃,这说明当代的民主转型绝对不是一帆风顺,但同时它也意味着,3/5的国家并没有经历民主崩溃。即使是那2/5经历民主崩溃的国家,不少也重新民主化。站在历史的角度来看,如此之多的国家在如此短的时期内,走向民主的沉淀,这是非同寻常的。

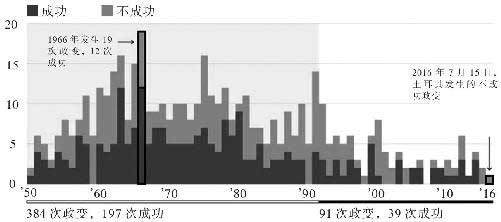

一个有趣的标志是,政变现象在世界各地的急剧减少。大家可以看看上图(图2-2),这是两个比较政治学者制作的一个图,展示20世纪50年代以来全球政变数量的变化。灰色的柱形是不成功的政变,黑色的柱形是成功的政变,大家可以看出来,从20世纪70年代中期开始,全球政变数量,无论是成功的还是未遂的,都在显著下降,直到今天,政变已经是非常罕见的现象了。这说明什么?说明越来越多的权力角逐者是在放弃“武装夺权”的观念,转向了政治的战场。

阿根廷是这种变化的一个典型。历史上,它的民主转型不断被政变打断,从20世纪30年代到20世纪70年代,阿根廷曾发生过七次政变,平均每七年左右就发生一次政变,但是1983年最近一次民主化以来,近40年再也没有发生过政变。当然,阿根廷至今也充满了政治斗争和冲突,但是,确实没有发生政变了,这和它自己的历史形成鲜明对比。这是值得深思的现象。还有韩国,从1948年建立第一共和国开始,韩国政治就进入了过山车模式,在民主、威权之间不断摇摆、动荡,第一共和国、第二共和国、第三共和国……40年里,一口气建立过六个共和国,但是,1988年这次转型之后,尽管韩国政治也是风波不断,但是它的政体形式却沉淀了下来。

阿根廷、韩国的情况并非例外。相当一批拉美、东亚、中东欧国家或地区,在过去40多年里走向了民主稳固。连撒哈拉以南非洲也趋势类似。有研究显示,20世纪60年代,撒哈拉以南非洲各国大约一半权力更替是通过政变发生的,到90年代降到四分之一,到21世纪则进一步下降到13%。对于我们比较政治学者来说,不但“发生了什么”值得研究,“没有发生什么”也值得研究,甚至有时候,“没有发生”的事情比“发生”的事情更重要。

民主韧性的第三个表现,或许可以被称为“民主反弹现象”。就是我刚才提到的,尽管不少国家存在着民主崩溃现象,但是它们中很多在民主崩溃后重新民主化。这也是历史上少见的。历史上,一旦民主崩溃发生,篡权者往往是赖在台上不走,就算其中的相对开明者最终决定还政于民,也往往是磨磨蹭蹭、拖泥带水,比如智利的皮诺切特,1973年发动政变,到1989年才还政于民,中间是16年;巴西1964年发生政变,到1985年才回归民主,中间是21年。

但是在新的民主化浪潮中,越来越多的民主崩溃都指向较为快速的民主反弹。比如马里2012年政变,2013年民主回归;洪都拉斯2009年政变,当年就重新组织选举。用学者伯米欧(Nancy Bermeo)的话来说,在21世纪,连政变都常常成了所谓“约定式政变”,也就是一边政变一边承诺将重新引入民主选举,显示了政治合法性观念的转变。

因为上述三个现象的存在,“民主衰退”这个说法也受到一些学者的异议。有学者指出,从民主政体的数量而言,21世纪以来并没有发生明显的变化。这一点,无论用哪个政体评估数据库来衡量,结论类似。民主政体数量的变化曲线,只是从一条显著上升的曲线,变成了一条比较平的线,但是并没有出现明显的下滑趋势。还有学者认为,一些人之所以认为出现了显著的民主衰退,是因为他们之前把一些根本没有民主化、只进行了一些“民主化妆术”的国家当作了民主化国家,甚至有时候直接把威权崩溃当作了民主转型——这就像一个人穿上了高跟鞋,我们就说他长高了,当他脱去高跟鞋,我们又说他变矮了,而事实是,他从来没有真正地长高过,又谈何“身高倒退”?根据这类学者的观点,对于描述当代的转型状态,比民主衰退更合适的说法,可能是“民主拉锯”——转型从扩张期进入了平台期,从吸收期进入了消化期。

民主韧性从何而来?

一个显然的问题是,为什么当代民主会展示出这种韧性?历史上的民主化成果往往很快被倾覆,那么当代的民主化过程为什么“水花”更小、更具有顽强的沉淀性和反弹力?

原因当然很多。经济发展是一个原因。当代的经济水平和历史相比当然不可同日而语,当一个社会僧多粥少的时候,权力格局的变动显然更可能引发巨大的动荡,十个人分一碗粥,很容易你死我活,但是如果经济发展了,十个人分五碗粥、六碗粥、八碗粥,大家就更容易心平气和了。国际格局是另一个原因。我们之前讨论过,“二战”后尤其是冷战后,全球进入了一个自由主义处于优势地位的时代,而这个罕见的国际格局对于第三波转型浪潮也是一个根本性的因素。除此之外,还有技术发展的原因。互联网、社交媒体的兴起,大大降低了社会动员的成本,以前你用鸡毛信闹革命,信还没送到,人可能就先被杀了,现在你发个twitter、发个facebook,可能立刻万众响应。

所以,在当代,有各种经济的、国际秩序的、技术发展的原因在支撑民主的韧性。但是今天,我想格外强调一个因素——观念的因素。一定的制度能够得以存活,往往需要一定的观念去支撑。当代世界民主的制度韧性,很大程度上是因为当代世界各国人民在观念上更认同民主。

在2014年的世界观念调查当中,有一个问题是:“生活在一个民主国家,对你来说有多重要?”答案从1到10分布,数值越大就意味着越重要,如果我们把分布在7—10的回答归纳为“很重要”,那么美国人回答“很重要”的比例是78%,德国是88%,阿根廷是85%,土耳其是88%,伊拉克有77%,连卢旺达都有73%,其他国家也大同小异。所以,非常清晰的是,在当代几乎所有国家,而不仅仅是发达国家,大多数人都认为民主是一种很重要的价值。

可能有朋友会说,各个国家的民众都认同民主,但是大家对民主的理解不一样,土耳其人、伊拉克人、卢旺达人想要的民主,未必是英国人、德国人或者美国人想要的民主,不是选举民主、竞争民主、程序民主,而更可能是绩效民主,是政府解决民众就业、是安全、是水电供应。这种说法虽然有一定道理,但缺乏实证依据,因为观念调查显示,世界各地的绝大多数民众并没有把“程序性民主”和“绩效性民主”对立起来,他们这两种东西都想要,并不是说想要这个就不想要那个。

事实上,如果一定要做个比较,大部分新兴民主国家的民众,对民主的理解更多的是程序性的,而不是绩效性的。在世界观念调查2010—2014年的问卷中,也就是最新一轮公布的问卷中,有一组问题的设计恰恰用来检测人们对民主的理解,这组问题是这样的:“很多事物都是令人向往的,但不是所有这些事物都是民主的本质特征。针对下述事物,请告诉我你认为它对于民主来说有多重要。”然后问卷分别询问了人们对民主的不同理解,其中包括对民主的程序性理解,也包括对民主的绩效性理解。

时间关系,我不可能详述问卷的内容和答案分布,但是这个调查中反映出来的结论是,对于新兴民主国家,尽管民众对民主的“程序性理解”和“绩效性理解”都高度认可,但是在其中多数,民众认同“程序性理解”的比例仍然清晰而显著地高于“绩效性理解”。可以说,程序性民主观念,已经不仅仅是发达国家的独特观念,而是一种在诸多发展中国家也深入人心的大众观念。这其实也不难理解。绩效是绩效,程序是程序,二者未必是一码事,就像我们会把文景之治或者贞观之治称为开明皇权时代,但不会说它们是民主时代。

所以,第三波转型浪潮的动力来自哪儿?归根结底,来自观念的变迁。过去两三百年,启蒙运动所创造的“主权在民”观念,像一匹巨大的马,把世界从走了几千年的既有道路上拽出来,往另一个方向拉去。起先可能举步维艰,因为任何新制度的启动都非常艰难,所以第一波、第二波民主化都更加缓慢、更加颠簸,但是,随着全球化的加速,随着观念传播的加速,尤其是随着早发民主国家的民主稳固,这匹马越跑越快,最终出现了壮观的第三波民主化浪潮。

“人心之变”不但是理解制度变迁的一把钥匙,也是理解制度沉淀的入口。当政体缺乏观念的支撑,它就像是空中楼阁,很容易倒塌。比如辛亥革命后的中国,哪有什么支撑民主运行的文化土壤?上面或许有孙中山、宋教仁在为民主而斗争,下面却是赵太爷和阿Q们的等级世界,因此辛亥革命脱轨成军阀混战一点都不奇怪。但是,当民主的观念深入人心,它往往为民主的存活提供源源不断的养分。甚至,哪怕在经济水平、国际秩序或者技术变迁都存在着不足时,它也可能作为一个代偿性的力量在支撑民主的运转。1789年美国建立第一个现代“准民主政体”时,经济水平可能还不如今天的肯尼亚;印度在1947年建立民主政体时,哪有什么中产阶级?但是,在某些情境下,观念的“顽固”可以弥补经济社会条件的“赤字”,进而助推民主的落地生根。

尤其是在今天这个时代,与历史上的第一波、第二波转型时期相比,滋养民主观念的经济、社会和国际条件更加丰富。经济发展让权利不再奢侈,技术让观念传播更加高效,城市化让社会动员成本降低,而中产阶级往往成为政治动荡的缓冲剂。在这些因素的加持下,现代人越来越相信政治道义与社会自主性相联系,民主话语越来越成为政治合法性话语的“缺省设置”。毫无疑问,在许多国家,人们的耐心尚未匹配其愿望,民主的“技艺”抵达不了其决心,理想主义激情常常淹没现实主义策略,因此出现了广泛的民主衰退现象。但是,那种对“制度化的承认”之渴望会被一时一地的政治潮流终结吗?尽管历史的风向永远在变化,对此我还是感到怀疑。