| 可能性的艺术 | 收藏 |

29. 新镀金时代?不平等的幽灵(2)

可能性的艺术 作者:刘瑜

上次课我们说到经济不平等的上升,以及它带来的种种问题。但是,我们只谈了问题的A面,没有触及B面。B面是什么?我们不妨先回顾一下A面。在这一面,一个简化版的叙事框架是这样的:由于富人的贪婪和资本主义体系的不公,全球各国贫富差距越来越大,穷人无论如何辛勤工作也不可能浮出水面,只能在生死线上挣扎,而富人不但独享发展的果实,而且往往收买权力,防止穷人改造这个不公的体系,最后,矛盾必将导致整个政治经济体系的内爆。我们上次提到电影《小丑》,描述的正是这样一个故事。

这个叙事框架是否正确?我的看法是,它过于简单,过于光滑,而现实并非如此黑白分明。为什么?我们不妨把上面的叙事框架分解为三个要素,然后一一观察它们是否完全合理。第一个要素,是关于不平等的严重程度,可以被概括为“悲惨世界”叙事。电影《小丑》中的阿瑟,就合乎这种“悲惨世界”叙事。电影一开始,我们发现,他的命太惨了;后来我们发现,他更惨了;到最后,简直惨不忍睹。第二个要素,是关于不平等形成的原因,可以被称为“受害者”叙事。为什么阿瑟那么惨?一切都是他人的错,坏老板、坏同事、坏市长、坏明星、坏观众……最后,连他最爱的母亲居然也是个“坏人”。第三个要素,是关于不平等的后果,则是“阶级战争”叙事。无辜的受害者和冷酷的精英,两者之间没有妥协的余地,冲突只能不断加剧,最后鱼死网破,所有人同归于尽。

就当代世界的不平等状况而言,这三种叙事,能够完全成立吗?在这次课,我想往这个黑白分明的画面里添加更多的色彩,目的当然不是全盘推翻这个叙事框架,而是试图在一切可能的解决方案前面加上“小心翼翼”这个状语。历史如果真的带来什么教训,这个教训并非仅仅是“要有与邪恶作斗争的勇气”,而且是“要有与狂热作斗争的自我警醒”。

“悲惨世界”叙事的另一面

首先,我们来看看“悲惨世界”叙事。上次课我们展示了皮凯蒂那张著名的图,一张关于美国不平等程度的U形图,一头是镀金时代,一头是21世纪,两头高、中间低,说明今天美国的不平等程度已经回到了100多年前。这个结论看似清晰,但是,如果加入更多的背景知识,我们会发现,现实其实模糊得多。

第一个背景知识是,不平等是什么经济水平上的不平等?不同经济基础上的不平等,其分量是很不同的。简单来说,穷得吃不起饭,和穷得去不起夏威夷度假,含义很不同。如果我的生活能维持小康,那么我其实不介意比尔·盖茨比我富有1000倍、1万倍、100万倍。但是,如果我食不果腹、衣不蔽体,那么,盖茨就算只比我富两倍,我也会感到义愤填膺。当年中国闹革命“打土豪、分田地”的时候,其实很多地主富农的财产,用我们今天的标准来看,也几乎是一贫如洗,但是这并不妨碍贫下中农对他们充满怨恨,原因就在这里。

所以,经济学家曼昆(N. Gregory Mankiw)说,真正重要的,本质上是贫穷问题,而不是不平等问题本身。而我们当代社会,相比100多年前,大大缓解了贫穷问题。我之前的课也讲到过,19世纪时,全球贫困率是90%多,而现在是10%。在这个意义上,拿今天这个时代的不平等和镀金时代直接类比,存在着误导性。

第二个必要的背景知识是,对贫困是否存在社会救济?不平等在加剧,但是,政府和社会对于处于底部的人,是否有救济措施,对于我们理解“悲惨世界”到底有多悲惨,也是一个重要因素。19世纪末20世纪初的镀金时代,是不存在福利国家的,公共服务也少得可怜,那时候的绝对贫困,就意味着在生死线上挣扎。但是今天这个时代毕竟不同。

皮凯蒂的图片是税前收入,并不包含财富转移信息。事实上,美国贫困率的计算标准,也不包括这个信息。但是,一旦加入这个信息,“悲惨世界”的悲惨程度,就可能显著下降。一个单亲妈妈带着两个孩子,如果她有一份最低工资水平上的全职工作,其年收入接近14,000美元,确实属于美国标准的贫困。但是,她从食品券、育儿补助、税收补贴、政府医保、住房补助等方面得到的救济,加起来甚至可能与她的工资收入差不多。在无视这些社会救济的情况下,对一个人生活的悲惨程度做判断,可能会形成很不完整的印象。

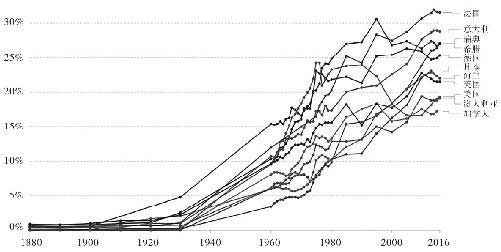

事实上,当代世界各国,或多或少有一定的扶贫和福利项目。大家可以看一下下页的图(图5-9),展示的是发达国家的社会支出增长状况。最初,也就是镀金时代,这个支出几乎在零的位置,而在当代,它已经大大提升。这种救济够不够,当然可以讨论,但这确实是今天和镀金时代不可同日而语之处。

第三个背景知识是社会流动性。如果贫富悬殊和阶层固化同时出现,那的确非常可怕。我们在北京的写字楼看到一个年轻保安,内心有不安,是因为我们知道,他现在的收入和技能,很难帮助他实现向上流动,我们知道他被“困住”了。但是,我们看到一个法学院的学生,哪怕他欠一屁股债,多半也不会感到同情,因为我们知道,他的贫困是暂时的。更形象地说,如果住在一楼的人和住在三楼的人在不停地交换位置,哪怕一楼和三楼的层高在不断拉长,这个越来越长的距离本身,其实没有那么可怕。

在很多国家,包括美国和中国,的确存在着阶层流动性不足问题,这的确令人忧虑。但是,不平等是否加剧阶层固化,情形却不是很多人认为的那么清晰。哈佛大学教授哈吉·柴提(Raj Chetty)的研究就意外地发现,虽然美国在过去四五十年经济不平等明显上升,阶层流动性却并没有像很多人认为的那样下降,甚至还略有上升。底部1/5的人口,如果生于1971年,成为顶部1/5的概率是8.4%,但如果生于1986年,这个概率反而上升为9%[Raj Chetty, “Is the United States still a land of opportunity?,” NBER Working Paper, Jan. 2014.]。顺便说一句,生于20世纪80年代的中国人,这个数字是7.3%[Dan Kopf, “For all its economic dynamis, China's income mobility is bad and getting worse,” QUARTZ, Jul. 31, 2018.]。与此同时,出身于高收入阶层的美国孩子,如果生于1984年,比穷人家孩子上大学的概率高75%,但如果出生于1993年,这个概率反而下降到69%。

所以,住在一楼的人并不总是住在一楼,住在三楼的人也并不总是住在三楼,他们还在相互交换位置。事实上,研究显示,美国收入前20%的人,20年后还在前20%位置的,只有56%,阶层之间还具有相当的流动性。

第四个背景知识,不平等到底是什么的不平等?现在很多学者认为,比收入或财富不平等更值得关注的,其实是消费不平等,而消费不平等的程度,在很多国家低于收入不平等。为什么消费不平等更值得关注?因为消费才真正影响我们的生活质量,所谓“朱门酒肉臭,路有冻死骨”,本质上指的就是消费不平等。

为什么消费不平等可能低于收入不平等?因为现代的穷人,有前面说到的社会救济支持,还可能通过金融借贷支撑消费,这种借贷机制,对于那些暂时的穷人,就是一个巨大的过渡性帮助。房贷、车贷就不用说了,甚至买手机、家具现在也可以借贷,最近我发现,哪怕买个30块钱的外卖,美团都执着地敦促我借钱买。

另一方面,富人的生活似乎也在中产阶级化。镀金时代的富豪,往往让人想起来巨大的维多利亚式庄园、庞大的用人团队以及富丽堂皇的枝形吊灯,但是今天,乔布斯穿的黑色T恤,看上去和快递穿的好像也差不多;巴菲特据说在一个几十万美元的普通房子里住了几十年。当然,不是所有的有钱人都这么简朴,但是,我观察我一些有钱朋友的生活,惊喜地发现,除了坐不起头等舱,我和他们的生活品质好像没有什么重大区别,而头等舱再舒服,它不就是一张在天上飞来飞去的单人床嘛,也没有太多可羡慕的。

所以,皮凯蒂那张看起来信息非常清晰的U形图,加上所有这些背景知识——全球贫困率的大幅下降、社会保障体系的建立、社会流动性的稳定,以及消费水平的中间化等,似乎就没有那么清晰了。不平等在加剧,但是,至少就发达国家而言,在多大程度上导致普通人生活在“悲惨世界”,就未必那么清楚了。

受害者叙事的另一面

再来看不平等形成的原因,我认为,“受害者叙事”同样有偏颇之处。在“受害者叙事”中,富人的贪婪以及他们所买通的权力,是不平等加剧的核心原因。这话当然有其道理,资本的全球化极大地压缩了蓝领工人的谈判权,这是贫富差距拉大的重要原因之一。但是,资本家的贪婪,是否全部的事实?或甚至主要的事实?同样存在着很大争议。

理论上,不平等可能存在着“合理的”和“不合理的”之分。比如,姚明和赖小民都是巨富,在中国来说肯定都是top 1%,甚至top 0.01%。但是,姚明那么有钱,我们会感到怨恨吗?多半不会,因为他的钱是靠汗水和天赋挣来的,我们内心深处觉得,he deservesit,他配得上。但是,赖小民就不一样了,他是大贪官,被抓之前,据说他专门租了个别墅存放赃款,放了两亿现金。这种富豪,我们就义愤填膺了,对不对?因为他的钱是贪污受贿来的。所以,贫富分化是否令人义愤,很大程度上取决于这个差距的形成机制。

就美国而言——我解释一下,我大量用美国举例子,不是因为美国更重要,而是因为美国的相关研究最成熟。但是,在这里我必须强调一下,各国贫富悬殊形成的机制很不同,所以在这个问题上不能举一反三。不过,就美国而言,贫富差距拉大是怎么形成的?一些学者认为,最近几十年,美国贫富差距拉大的最重要原因,是技术进步。

为什么技术进步会带来贫富悬殊?因为技术越进步,生产越自动化,工人就越多余。此外,技术进步还通过一个巨大的规模效应让富人的财富几何增长。很多研究者都发现,美国的贫富差距明显拉大,本质上不是前面那10%的人的收入发生了飞跃,甚至不是前面那1%,而是最前面那0.1%,甚至0.01%。顶端1%到10%的财富总数占全国总量的比例,过去40年左右其实在减少。哪怕是0.1%到1%的人,这个比例也没有什么大的变化。真正变化的,是那0.1%,0.01%。而这一小撮人的暴富,与技术进步紧密相关。你看美国现在的十大富豪,从贝索斯、盖茨一路下来几乎全都和技术进步有关。中国其实也有类似之处,马云、马化腾、雷军等,都是这样积累的。

问题是,这些人财富的合理性,是更接近姚明还是更接近赖小民呢?我想,绝大多数人都会承认,他们在暴富的同时,也给社会创造了巨大的价值。毕竟,我们天天都在用淘宝、微信、美团,享受了它们带来的极大便利,美国人的生活现在也是极度依赖Amazon、Facebook等。所以,虽然这0.01%大大加剧了贫富差距,但是,我们是否愿意为了回到一个更平等的世界而放弃这些便利呢?说实话,我不愿意。

除了技术进步,另外一个导致贫富差距拉大的原因,是家庭结构的变化。同样以美国为例,这个变化也是双向的,既发生在穷人这边,也发生在富人这边。就穷人来看,一个致命的变化就是单亲家庭比例的上升以及过早的生育年龄。我看过一些反映美国贫困问题的纪录片,印象最深的一点,就是大多数贫困家庭是没有父亲这个角色的,常常是一个很年轻的母亲,自己几乎是个孩子,带着好几个孩子,又要工作又要养家,在这种情况下,一个家庭怎么能不陷入贫困?有些信息,我第一次接触的时候大吃一惊:美国非婚生的儿童,平均是40%,在黑人中比例甚至高达72%。这种畸形的家庭结构,是美国贫富两极分化的重要原因。调查显示,2018年,有正常婚姻的美国家庭,贫困率是4.7%,但是父亲缺失的单亲家庭,贫困率则接近25%。

前两年美国有本畅销书叫《乡下人的悲歌》(Hillbilly Elegy),是一个贫困单亲家庭长大的白人男孩写的回忆录。里面我印象最深的一点,就是他对父亲角色的渴望。他母亲不但吸毒酗酒,而且不停换男朋友,每次他和某个临时爸爸刚刚建立感情,他就很快消失了,以至到后来,他变得恐惧和对方培养情感纽带,因为知道很快又会失去。

与穷人家庭单亲化对应的,是富人家庭的一个变化,英文叫“assortive mating”,翻译过来就是“同类结婚”。什么意思呢?就是富裕家庭不但婚姻更稳定,而且富人往往和富人结婚。四五十年前,女大学生没有那么多,所以男大学生毕业后往往找个邻家女孩或者中学时代的sweetheart结婚,对方更可能是护士、秘书之类的中低收入者,结婚后她们往往辞职做家庭主妇,所以整个家庭只有一份收入。现在不一样了,受过高等教育的女性越来越多,她们“近水楼台先得月”,把精英男士给截流了。于是,律师和医生结婚,医生和公务员结婚,公务员和金融分析师结婚,像某些家庭,还有教授和教授结婚。这种情况下,婚姻大大失去了阶层流动的功能。

于是,一边是一家两个稳定的中产收入,而且晚婚晚育少子;一边是一家只有一个不稳定的微薄收入,而且早婚早育多子。有研究显示,如果2005年美国的婚姻模式是完全随机的,而不是同类相吸,那么美国的基尼指数立刻会从0.43降到0.34,也就是和加拿大差不多[Jeremy Greenwood, et al., “Marry your like: Assortive mating and income inequality,” NBER Working Paper, Jan. 2014.]。可见,婚姻模式是不平等加剧的一个重要因素。

所以,不平等加剧的成因非常复杂,不是“富人贪得无厌”那么简单。其实,和很多人心目中的脑满肠肥的寄生虫形象不同,今天的富人平均而言,更可能是一个主动或被动的工作狂。研究显示,受到大学教育的人比高中毕业的人一周多工作8小时[The Economist, “Nice work if you can get out,” The Economist, Apr. 19, 2014.]。蒂姆·库克,苹果公司的CEO,每天3:45起床工作;马斯克,每周工作80~120小时,也就是一天工作11~17小时。甚至,富人还更爱读书。在一个采访中,有人问巴菲特的成功秘诀,他随手指指旁边的书堆说:“我一天读500页书。”总之,贪得无厌、不劳而获的富豪形象,与今天的很多富人形象并不相符。

阶级战争叙事的另一面

最后,我们来看看不平等加剧的结果,是否合乎“阶级战争”叙事。根据这个看法,政治权力被经济寡头劫持,而贪婪的寡头必然会通过政治权力将自己的财富永久化和扩大化,所以,所谓“体制内的改革”是不可能的,最后只能是《小丑》剧终那种鱼死网破。

这个看法,也大可商榷。上次课,我谈到过学者吉伦斯的书《财富与影响力》,根据吉伦斯的观点,美国政治本质上是寡头政治,他的依据是:对比1981—2002年的公共政策和各个阶层的政策偏好,会发现,当富人和穷人政策偏好相抵触时,前者“得逞”的概率大得多,所以,美国民主其实是寡头政治。

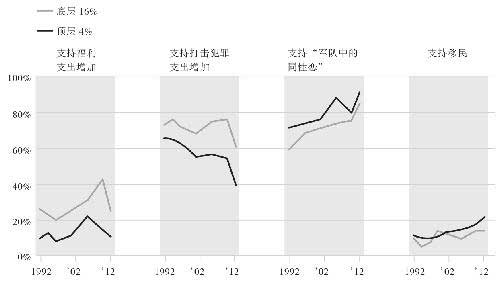

不过,很快有其他学者指出,这个说法夸大了美国的阶级斗争程度,为什么呢?因为高、中、低阶层,政策偏好80%的时候都是一致的,而顶部10%的人和中间选民的偏好,90%的时候一致;不但政策偏好一致性高,而且不同政策之间的排序也非常接近。换句话说,上中下层没有那么对立,他们在绝大多数时候还挺意气相投的。大家可以看一下下页的图(图5-10),灰线是底层民众的偏好,黑线是顶层偏好,二者距离相当接近,变化趋势也非常一致。

进一步看,当高收入者和中间选民意见分歧时,他们各自“如愿以偿”的比例是1:1,谈不上寡头政治。而当中高收入者和穷人意见分歧时,的确,前者更容易如愿以偿,“得逞”比例大概是4:1,但这一定是坏事吗?至少对美国左翼来说,未必,而左翼恰恰是最在乎政治影响力平等的人。为什么呢?因为穷人的政策偏好更倾向于贸易保护、更反对移民、更反对堕胎、更怀疑全球变暖,而今天的左翼恰恰支持全球化、支持移民、支持堕胎权、支持环保主义等,所以,恰恰是不平等的影响力,也就是决策中的精英主义成分,使得他们的政见更有机会实现。如果说这是“寡头政治”,也未必是一种“坏的寡头政治”。

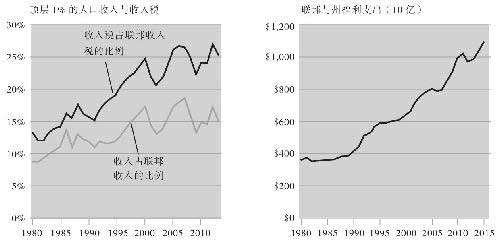

当然,更富有的阶层以及游说集团具有不成比例的政治影响力,这是一个事实,而且是一个需要改革的事实。但简单地把美国政治说成是寡头政治,有很多现象就解释不通。比如,美国的社会和福利支出为什么会不断扩大?既然权力都被富人劫持了,他们为什么要把自己的蛋糕分出去?要知道,2017年,top 1%收入占国民总收入的21%,但是他们交的联邦收入税,占联邦收入税总额的38.5%,也就是说,他们收入高的不成比例,但是他们交的税更不成比例。事实上,top 1%交的联邦收入税,超过底部90%的总和。下图(图5-11)传达的正是这个信息。

其实,抛开数字,观察实际的富豪,就会发现,“阶级斗争”论存在漏洞。盖茨把几千亿美元捐出来做慈善,是为了什么阶级利益?要知道,盖茨基金会的年度预算和世界卫生组织旗鼓相当。巴菲特则主动抱怨他的税率太低,强烈要求政府给自己加税,又是为了什么既得利益?很有意思的一点是,大家都知道,特朗普主张给富人减税,而拜登主张给富人加税,如果华尔街人士坚决捍卫自己的“阶级利益”,那么他们应该一边倒地支持特朗普对不对?但事实是,到2020年大选前,金融界给拜登的捐款比给特朗普的捐款多出了5倍[Brian Schwartz, “Wall Street donors line up behind Biden in massive third quarter-fundraising haul,” CNBC.com, Oct. 16, 2020.]。所以,和我们前面谈到韩国时的情况类似,观念的力量有时候会战胜利益的考虑。

因此,阶级战争叙事并不坚固,美国的穷人没有那么仇恨富人,富人也没有那么压制穷人。不过,话又说回来,如果“阶级斗争”的话语不断传播、扩散,它却可能构成“自我实现的预期”。什么意思呢?就是“阶级斗争”话语本身就是一种政治动员机制,当这种话语传播得足够广、足够深、激起足够的愤怒,它可以使得不平等状况从一座“死火山”变成一座“活火山”。现实很重要,但是比现实更重要的,往往是我们如何诠释现实。

诸善之争中的平衡

总结一下,不平等问题非常复杂,它有A面,也有B面。《小丑》中的悲惨世界叙事、受害者叙事、阶级战争叙事,虽然逻辑很平滑,但套到现实中,却有很多“不合身”之处。可能有人会说,把问题说得严重点有何不可?这有助于社会形成改革共识,不是好事吗?其实,这就又回到我们在前面讲到过的,不成比例的悲观主义或许满足知识分子改造世界的激情,却可能带来错误的解题思路。

如果更重要的问题是贫困而不仅仅是贫富差距本身,那么解题思路就应该注重激励投资和就业,也就是创造财富,而不仅仅是再分配财富。如果问题相当程度上是家庭结构而不仅仅是再分配不足,那么部分答案就在于鼓励一种稳定、负责的婚姻观,而不完全是更大更多的政府。如果技术进步驱动着不平等的上升,那么,为了保护技术创新,“改造世界”更多的应该是政策微调,而不是将特定的经济模式连根拔起。如果富人其实已经并且正在接受相当程度的财富再分配,而不仅仅是贪得无厌的既得利益集团,那么,更合理的做法是继续协商改良,而不是发动基于“敌我话语”的阶级斗争。

说到底,不平等问题之所以棘手,是因为平等并非我们所追求的唯一目标,它只是我们所珍视的各种价值之一。如果平等是唯一目标,那事情就好办了。大家知道最能“让所有人站到同一条起跑线上”的机制是什么吗?是战争。中国历史上,每次改朝换代都血雨腥风,一打完仗,大家都平等了,“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”。但这是平等的贫穷,而我们真正想要的,不是“向下的平等”,而是“向上的平等”,不是把上面的人拉下来,而是把下面的人拉上去。而在“向上的平等”中,平等就必须和其他价值并存:自由、秩序、创新、责任感,等等。

这种平衡才是最艰难的。我们希望那些年轻的保安、快递、保洁中被埋没的科学家、艺术家、企业家能够有机会实现自我,但我们也害怕过于均等的社会让潜在的科学家、艺术家、企业家失去奋斗的激励机制。我们不想看到饥饿和无家可归,因为在财富剧增的今天,这是不必要的残忍,但我们也担心,过度再分配成为委内瑞拉式的杀鸡取卵。我们恐惧贫富悬殊引发的政治动荡,但是我们也恐惧劫富济贫自身引发的政治动荡。诸善之争是人类最大的困境,所有的答案都只是特定情境下的“权宜之计”。

诸善之间能否实现平衡?当然可能。比如,北欧国家既高度发达,又相当平等,说明鱼和熊掌可能兼得。但是,我们必须承认,北欧模式有无数的社会、历史、文化甚至地缘条件,也可能带来某些经济社会成本,而许多其他国家的类似追求却一再失败。从王莽改制到法国大革命、从苏联极左的扭曲到柬埔寨的噩梦,从南欧债务危机到拉美的“粉红革命”,历史一再展示,追求平等这件事,我们或许有一种方式把它做对,却有1000种方式把它做错。如果我们相信历史是值得敬畏的,而文明常常是一座脆弱的纸牌屋,那我们就不得不怀着谦卑和审慎,去寻找隐藏在荆棘深处的第1001条道路。