| 可能性的艺术 | 收藏 |

28. 新镀金时代?不平等的幽灵(1)

可能性的艺术 作者:刘瑜

这一讲和下一讲,我们来谈谈另一个当前非常热门的话题——经济不平等。

关于这个话题,我想从一部电影说起。2019年有个大热的好莱坞电影——《小丑》,想必很多人看过。电影的主角名叫阿瑟,出身贫苦,和母亲相依为命,还有个奇特的毛病,就是动不动会大笑不止。阿瑟一心想成为脱口秀演员,却处处被凌辱,他被老板解雇、被脱口秀大腕嘲笑、被警察追捕、被市长殴打,甚至他的精神支柱——母亲对他的爱和邻家女孩对他的钟情,后来也被证明是假象。绝望中,他开始报复社会,把那些羞辱过自己的人逐一杀死。最后,他成了整个城市的反抗者象征,电影在他所引发的全城暴乱中结束。

显然,这部电影是一个寓言,其寓意直指我们今天的话题——不平等。电影中的小丑阿瑟,代表着一无所有的底层民众,他们被羞辱、被嘲笑、被所有的大门关在外面,而电影中的市长、老板、华尔街恶棍以及脱口秀大腕,则代表着对大众疾苦视若无睹的精英阶层。导演和编剧似乎是想通过这部电影向社会发出一个警告:不要无视底层的痛苦,他们的愤怒最终可以把整个社会烧毁。

《小丑》不是一个孤立的电影作品,它代表着一个潮流。最近这些年,大家可能注意到,全球关于不平等的讨论越来越多,从电影到学术,从媒体报道到文学记录,对不平等的愤怒日益升温,给人一种山雨欲来风满楼的感觉。观察现实政治,这种感觉就更加明显。无论是早些年的占领华尔街运动,还是前两年的黄背心运动,无论是特朗普上台,还是英国退欧,似乎都和不平等上升所激发的社会怨恨有关。我们在这个课程开头,说到过今天这个时代的种种进步,战争的减少、贫困率的下降、人均预期寿命的提高……但是,经济不平等的上升,却像是这个“黄金时代”的一道裂缝,不但给进步蒙上一层阴影,而且,这条裂缝如果不断扩大,甚至可能将所有的进步化为泡影。

一个显然的问题是:如何理解我们这个时代的不平等?我们是否在重返100多年前的“镀金时代”?它的成因是什么?是罪恶的经济系统,还是高速发展中难以避免的代价?它的后果又是什么?会不会让我们的现实沿着《小丑》的剧情向下发展,以致所有人同归于尽?这些都是非常沉重的问题,这次课我们就来啃一啃这个硬骨头。由于时间关系,这一讲,我想先谈谈经济不平等的上升和它所带来的种种问题,下一讲,我则想掉过头来,给这个话题降降温,分析一下为什么当代不平等问题未必像有些人认为的那么可怕。

“黄金时代”的裂缝

关于经济不平等的上升,在当今世界,恐怕没有哪个学者比法国经济学家皮凯蒂(Thomas Piketty)更有影响力了。可以说,他是那个“吹响集结号”的人。他的著作《21世纪资本论》,一本700页的学术作品,居然一面世就风靡全球,据说两年内就卖了200万册,在整个学术史上非常罕见。某种意义上,这本书的热销,可能比这本书的内容本身更值得关注,因为这种热销背后,标志着社会思潮的重大变迁。

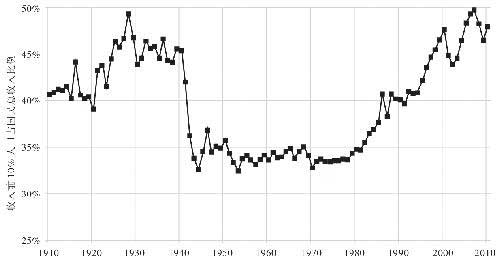

在皮凯蒂的书中,有一张流传极广的图片(图5-6)。图中的曲线呈现出U形,一头是20世纪初,也就是“镀金时代”的尾声,收入前10%的美国人,收入占国民总收入的40%~50%,中间这个比例不断下滑,从20世纪80年代左右开始回升,到21世纪初,又回到了40%~50%。

这张图的信息极其清晰:美国的经济不平等程度,在绕了一大圈之后,又回到了“镀金时代”。“镀金时代”,大家知道,声名并不美好,象征着一种“朱门酒肉臭,路有冻死骨”的丛林状态。我在早先的课中谈到美国时,曾经用过一张20世纪初煤矿童工的照片,照片里那些衣衫褴褛的儿童,正是那个时代的写照。如果今天的美国在社会公正维度上回到那个年代,那真是“辛辛苦苦一百年,一夜回到解放前”。

当然,不平等的上升不仅仅是一个美国现象。在许多发达国家,尤其是英语国家,趋势类似,只不过美国的变化最具代表性而已。类似的变化当然也发生在中国。我们中国的历史数据没有美国那么完整,但是哪怕只对比改革开放前后,也能清晰看出来变化趋势。根据谢宇教授的研究,中国的经济不平等在2010年左右到达顶峰,收入的基尼系数高达0.54,甚至超过同时期的美国。当然,最近10年左右,全球许多国家,包括中国,都出现了不平等又温和下降的趋势。

数字听上去很抽象,数字背后的故事却非常沉重。拿美国来说,以前我们不大清楚西方社会的贫困问题,这些年由于相关报道的增加,问题慢慢浮出水面。据研究,有90%的美国人过去50年左右,真实收入——就是排除了通货膨胀因素的收入——几乎没有变化[Frank Lysy, “Why wage has stagnated while GDP has grown,” An Economic Sense, Feb. 13, 2015.],也就是说,大多数美国人奋斗了大半辈子,也只是做到了原地踏步。根据美国自己的标准,美国有12%左右的贫困人口,其中很多是working poor,什么意思呢?就是尽管有工作,甚至工作很辛苦,但是因为工资太低,仍然摆脱不了贫困。另外一些数字,我第一次听说的时候很吃惊,比如,美国有近30%的人几乎完全没有存款,只有20%左右的人,存款够他们生活6个月以上,也就是说,80%的美国人难以承受失业6个月以上[Amanda Dixon, “A growing percentage of Americans have no emerging savings whatsoever,” Bankrate, Jul.1, 2019.]。这也是为什么很多美国人,一旦失业或者生重病,就立刻陷入贫困,甚至因为付不出房贷房租而变得无家可归。

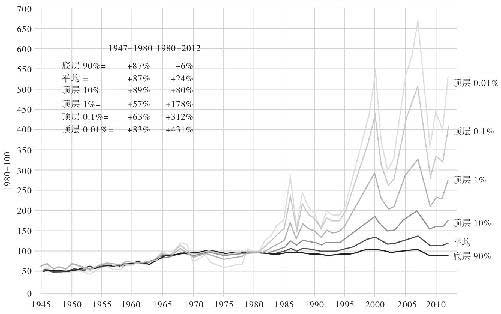

另一方面,则是富人的收入扶摇直上,尤其是最顶部的那些人。上图(图5-7)展示了不同收入人群的真实收入变化。可以看出来,越是分布在顶部的家庭,真实收入增加越显著。我记得我在美国的时候,有个真人秀节目,主角是个白富美,名叫帕丽斯·希尔顿,这个希尔顿就是希尔顿酒店的那个希尔顿,这个女孩可以说是含着金钥匙出生的。在一次节目中,大家聊到沃玛特——沃玛特,大家知道,就是美国最常见的平价超市,但是,希尔顿当时的反应让所有人大跌眼镜,她说:“什么是沃玛特?是卖墙上用品的吗?”当时,美国舆论哗然。居然这个富家千金长到20多岁,不知道沃玛特,她得是生活在什么样与世隔绝的玻璃温室里,才能保持如此纯净的无知?

中国也面临相似的挑战。我记得前两年网上流传过斯坦福大学教授罗斯高(Scott Rozelle)的一个研究报告,讲中国的城乡教育差距,他在里面讲到了中国农村的初中辍学率——大城市的孩子上高中的比例是90%,而某些省份的农村只有37%。在他的报告里,有个小细节,我记忆犹新。他说,农村有些孩子学习不好,仅仅是因为明明近视了却没有人给他们配眼镜——或者是因为贫穷,或者是因为父母出去打工没人管孩子,总之,一个可能很有天赋的孩子,仅仅因为眼镜这么一个极小的物质障碍,人生可能就走向了拐点。这其中的不公平,实在令人痛心。

不过,说到不平等,其实最严重的既不是发生在美国,也不是发生在中国或者任何具体的国家,而是发生在一个更广阔的范围内——全球各国之间。这是一个极其重要却很容易被人忽略的视角,因为我们常常把国家作为思考的容器,而这个容器有时候对思维会构成障碍。这方面,经济学家米兰诺维奇(Branko Milanovic)的研究令人印象深刻。根据他2011年发表的研究,美国最穷的5%的人口,和印度最富的5%的人口的收入重合,也就是说,印度最富的5%的人口,平均收入和美国最穷的5%的人口的平均收入差不多。喀麦隆顶部5%的人口,和德国最穷的5%的人口重合;英国最穷的人和津巴布韦最富的人,有8%的重合度;等等。所以说,富国的穷人对于本国的富人来说是不幸的,但是对于穷国的穷人来说,又是相当幸运的。

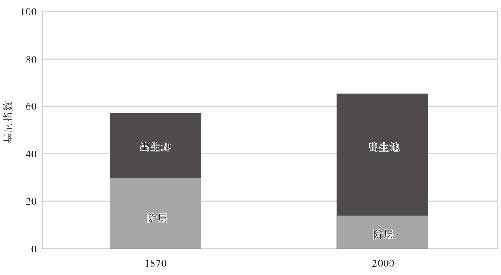

当然,他这个研究出版于2011年,研究相对于现实又有滞后性,所以数据可能有些陈旧,但是,其中的核心信息,我想是没有过时的,那就是:投胎太重要了。上图(图5-8)揭示的就是这个观点。在1870年时,阶层更能影响全球不平等的程度,但是到了2000年,出生地的权重和阶层相比,已经是5:1了。我们常常觉得,出身于哪个阶层是抓彩票,其实,更大的彩票是出身于哪个国家。从新闻中,我们经常看到有些穷国的穷人,冒着生命危险偷渡到富国,其实,某种意义上,这真是一种理性选择,因为只要你能成功偷渡并且在富国存活下来,你自己、你的孩子就改变命运了,把世界大多数人口甩在后面了。换了我,如果是穷国的穷人,没准也会去冒这个险。

贫富悬殊问题一:道义上不公平

毫无疑问,财富高度不平等,无论是在美国、中国还是全球,都是一个严重问题。之所以是一个严重问题,首先是因为“这不公平”。一个人的命运如果主要被他的出生地点或者出身阶层决定,这不合乎人类的道德直觉。大家可能和我一样,在日常生活中接触很多年轻的快递、保安、保洁、阿姨、服务员等。这些人大多应该是农村的留守儿童出身,通常是从小父母出门打工,没人管他们的教育,初中辍学,之后外出打工,四处漂流。有时候,从他们手里接过快递的时候,我会忍不住想:这里面有多少人本来可以是科学家、律师、作家、歌手?其中有多少被埋没的马云、马化腾、柯洁、王菲?我一直相信天赋、才华在人群中大体而言是均匀分布的,但是,由于出生不平等、教育不平等,事实是,我们都知道,科学家、律师、艺术家从留守儿童中出现的比例要远远低于城市中产家庭。如此之多的才华、天赋、梦想,仅仅因为出生而被埋没,真的是细思极恐。

更令人不安的,是这种不平等的自我强化倾向。更多的钱可以买到更好的教育,更好的教育带来更好的前途,更好的前途造成更大的不平等。这成了一个恶性循环,造成阶层的固化。而且,越是不平等的社会,阶层固化可能就越严重。为什么?因为梯子越长,对于底下的人,爬到顶部就越难。前两年有个斯坦福丑闻,大家可能记得,一个中国大款通过一个中间人给斯坦福捐了650万美元,中间人教这个大款的女儿简历造假,帮她进了斯坦福大学。不过,最后事情败露,大款的儿女也被开除学籍。这样的事情,非常伤害人类朴素的道德情感。什么都靠拼爹,那奋斗有何意义?奋斗都没有意义,那文明究竟是什么?

更糟的是,经济不平等还可能传导到政治系统,成为政治不平等,腐蚀公共决策。这一点,在威权体制下,相对容易理解,毕竟,当权力被垄断,资本主义很容易成为“裙带资本主义”,有钱人通过关系搞定各种工程、项目,是司空见惯之事。但是,在民主制度下,经济不平等也可能腐蚀民主的根基。比如,学者吉伦斯(Martin Gilens)写过一本书,叫作《财富与影响力》(Affluence and Influence),就是表达这个观点。他研究了美国1981—2002年的公共政策,对比公共政策和不同阶层的政策偏好,发现当穷人和富人偏好不一致时,政策合乎富人偏好的概率要大得多。因此,他得出结论说,美国政治本质上其实是寡头政治。不少其他学者观点类似,他们的结论都是:一旦一个社会高度不平等,哪怕它采用了民主的外衣,依然可能会沦为寡头统治。当然,这些观点也受到一些争议,我们下一讲还会再涉及。

贫富悬殊问题二:影响经济发展

不平等不仅仅是一个道义问题,也是一个经济发展问题。有一种常见的看法是,在公平和效率之间,只能二选一,为了效率,就不得不牺牲公平。也许在经济发展的初级阶段,这话有一定道理,毕竟,资源极度稀缺时,把有限的资源用于再分配,就意味着投资的枯竭,经济发展失去动力。

但是,越来越多的学者认为,过度不平等不但无助于效率,甚至会成为经济发展的障碍。为什么?很简单,经济发展不仅需要投资,也需要消费。如果一个社会中绝大多数人都很穷,也就是消费能力低下,那么经济发展同样会失去动力。你这边拼命投资生产,那边没人花钱消费,资本家迟早也会走向破产。

大家可能听说过凯恩斯的一个观点,叫作“边际消费倾向递减趋势”。根据这个观点,越穷的人边际消费倾向越强。同样是1000块钱,交给富人,他们可能根本注意不到,1000块不过是存款数额尽头一个难以察觉的数字,但是交给穷人,他可能立刻拿去买必要的生活用品了,因为富人不需要10部车、20个电脑,多半一年不会滑30次雪,但是对于穷人,他的一切需求都是刚需,所以他的钱会更快地回到经济循环当中去。

这些年我们经常听到一个词,叫“产能过剩”,其实,对于很多行业来说,所谓“产能过剩”,换一种说法,就是“消费不足”。为什么消费不足?李克强总理说了,有6亿人的可支配月收入也就是1000人民币左右,这怎么刺激消费?所以,所谓产能过剩,背后相当一部分原因,还是经济不平等。

这也是为什么这次新冠疫情,很多国家启动了“直接发钱”的项目。美国每个中低收入者收到1200美元的疫情补贴,有孩子的还另外加钱。一个三口之家大约能收到3000美元。这种直接发钱的做法,固然有人道主义救济的成分,但其实也是在“救经济”。政府很怕疫情暴发后,人们因为缺钱而消费锐减,结果就是经济发展失去动力。

所以,平等不是增长的敌人,甚至在一定的条件下,它是增长的朋友。大家可能都听到过一个说法,叫作“中等收入陷阱”。当然,“中等收入陷阱”的原因,甚至它是否存在,存在着很多争论,但是,至少有些学者认为,“中等收入陷阱”之所以发生,原因就是高度的不平等。为什么?因为观察显示,凡是能够从中等收入水平“毕业”,进入发达国家阵营的国家,比如东亚一批国家、中东欧一批国家,都是经济相对平等的国家,而那些长期陷入“中等收入”止步不前的国家,比如墨西哥、阿根廷、巴西之类的,都是贫富悬殊非常严重的国家。道理就是我们前面说到的,当大多数人在贫困中难以自拔,经济发展就失去了后劲。独乐乐不如众乐乐,这不仅仅是一个道德规训,也是一个经济原理。

贫富悬殊问题三:政治极化

贫富悬殊不仅在道义上不公平,还可能影响经济发展,现在,我们来说说它常常带来的第三个严重后果——政治动荡。在这一点上,历史上的教训就太多了。从中国历史上的农民起义,到法国大革命,可以说,“朱门酒肉臭,路有冻死骨”是暴力革命的标准导火索。如果说在古代,宿命主义的世界观还让民众对不平等具有更高的容忍度,不到快要饿死了就不起义,启蒙运动以来的平等主义世界观,则使得民众对不平等的容忍度大大下降。在这个意义上,现代政治虽然比古代更平等,但是却更脆弱了,因为人们不是根据自己的绝对处境,而是根据“相对剥夺感”而采取政治行动的。

这一点,无论是在发达国家还是发展中国家,都是如此。之前我们谈到智利时曾经说过,尽管智利的经济发展态势良好,不平等其实也在下降,但是因为人们更加重视平等,由不平等产生的怨恨却反而增加了。2019年爆发的大规模抗议,就是这种怨恨的一个表现。巴西,同样是一个被不平等问题长期困扰的国家,基尼指数高达0.53,即使是在普遍高度不平等的拉美,也是名列前茅了。我在之前的课上讲到过,因为贫富极度悬殊,巴西的富人都活成了笼中鸟,给家里装上各种复杂的安保系统,防偷防抢防要饭。作为这种经济不平等的后果,巴西的政治这些年也是非常动荡,左右撕裂非常严重。左翼力量代表、前总统卢拉,在下台后居然还被以贪腐的罪名送进了监狱,而他的接班人罗塞夫干脆被弹劾,右翼势力代表、现总统博索纳罗,被称为巴西的特朗普,自2018年当选以来,不断遭受各种抗议示威、调查弹劾。双方的群众基础则在街头经年不息地发生对抗。

发达国家也因为贫富差距而出现政治撕裂。近年西方右翼民粹主义上升,助推力之一,正是高度的不平等。我们前面讲经济全球化的时候讲到过,一边是“达沃斯人”,冲出本国的小市场,走向全球的大市场,财富直线上升;一边是发达国家的蓝领工人,因为产业转移、技术更新、移民竞争,越来越成为“多余的人”,于是,怨恨点燃了右翼民粹主义。

经济不平等不但激活了激进的右翼势力,也激活了激进的左翼力量。在占领华尔街运动中,“We are the 99%”的口号响彻云霄,此后,左翼的核心议题之一就是财富再分配。2015年,以“社会主义者”自称的桑德斯还是民主党人中的一个异类,当时民众对他有“正面看法”的只有12%,但是到2018年,这个比例已经上升到53%,在18—34岁的年轻人中,更是接近60%。2020年8月有个新闻,因为对亚马逊最低工资不满,有抗议者到贝索斯家门口架了一个断头台。虽然只是一个仿制品,但这里面的寓意,还是令人不寒而栗。所以,一边是右翼民粹主义上升,一边是左翼的激进化,经济两极化造成政治的两极化。

总结一下这一讲的内容。第一,过去40年左右,不平等在显著上升——无论是在美国、中国还是全球;第二,不平等的上升可能带来一系列严重问题:道义上不公平,长远来看抑制经济发展潜力,还可能带来政治动荡。

说到这里,你们可能会觉得,那解决办法很简单啊,“打土豪、分田地”,大规模地再分配财富,不就什么都解决了吗?如果有人拦着这个方案,那他一定是非蠢即坏,为“既得利益集团”摇旗呐喊。然而,事实是,只要是社会问题,答案几乎从来不可能“简单”。尤其是一个断断续续存在了几千年的社会问题,如果至今悬而未决,一定不是你一拍脑袋就能想到解决方案的,不然为何前面几千年从来没有人想到?在今天这个时代,“不平等”到底有多严重?是一个炎症还是一个癌症?是制度根部的腐烂,还是树枝的病害?甚至,是否存在着“合理的不平等”和“不合理的不平等”之分?在这些问题上,其实都大有争议。这一讲,我们讨论了争议的A面,下一讲,我们再来讨论它的B面。