| 明亮的夜晚 | 收藏 |

第一部

1

明亮的夜晚 作者:崔恩荣

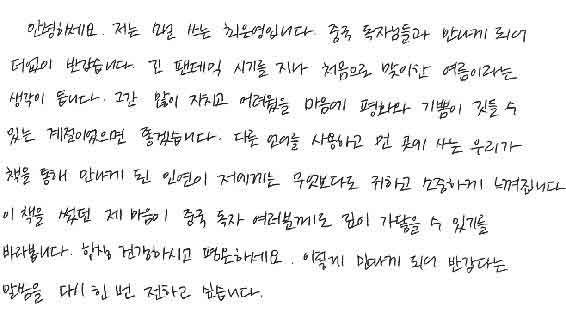

大家好,我是写小说的崔恩荣。能和中国的读者朋友们在此相遇,我非常高兴。漫长的疫情过去以后,这应该是我们迎来的第一个夏天。过去一段时间,所有人都非常辛苦和不易,希望在这个季节,我们的内心都能充满平静与喜悦。我们使用着不同的语言,生活在遥远的异国,但通过书籍相遇、相知,对我来说这是无比珍贵和值得珍惜的缘分。衷心地希望我写作这本书时的心意,也能引发中国读者朋友们的共鸣。最后,祝愿大家都健康、平安。能有此机会在此与大家交流,再次表示感谢!

记忆中的熙岭充满了夏日的味道。寺庙里散发出的香火气、溪谷中苔藓和水的气息、树林的气息、行走在港口中嗅到的大海的气息、下雨天空气中弥漫的灰尘的气息、市场胡同里散发的水果腐烂的味道、阵雨过后医院熬药的味道……对我来说,熙岭一直是那个布满夏日气息的城市。

第一次去熙岭是在我十岁的时候。

在祖母家待了十天左右,祖母带我到处逛。我们坐公共汽车去山里的寺庙,还有家附近的海边;一起品尝市场里刚炸出来的红豆甜甜圈和麻花;在家里放音乐,和祖母的朋友们一起跳舞。

在年幼的我眼中,熙岭的天空比首尔的更高、更蓝。至今难忘的是和祖母一起看过的熙岭的夜空。那是我第一次用肉眼看到银河,激动得很久都说不出话来,只觉得心潮澎湃,腹部麻麻的。

来到熙岭还不到一天,我就向祖母敞开了心扉。小孩子都鬼得很,他们一眼就能感觉出,这个人喜不喜欢自己,是会伤害自己,还是会疼爱自己。

在长途汽车站和祖母分别时,我坐到地上哭了起来。这些天和祖母建立了深厚的感情是一方面,再就是我预感到,以后可能就见不到祖母了。

再次去熙岭的那一天,三十二岁的我往汽车后座上塞满了家当,驾车行驶在高速公路上。那是下着暴雪的二〇一七年一月的一天。

看到熙岭天文台招聘研究员的公告是在我离婚一个月之后。当时我所属的项目组的工作接近尾声,正好我也无处可去。接到录用通知,我便开始整理在首尔的生活。我把床、衣柜、写字台、洗衣机、餐桌、地毯、他碰过的内衣和餐具都扔掉了。毕竟是生活了六年的房子,各种东西无穷无尽,搬家当天又装满了几个垃圾袋,一切才宣告结束。

动身去往熙岭的前一天我才上网了解到这个地方。熙岭是个小城市,它的西部是海拔超过一千米的山脉,东部靠海,海岸低洼地带坐落着农田和市区,与同道的其他市相比规模较小,人口不到十万人。

大概在经过春川后,雪渐渐小了,但是风很大,小型轿车被吹得有些重心不稳。到达熙岭之前,为了平复呼吸,每次到了服务区我都会进去休息。平时我不怎么晕车,但当时身心脆弱,很容易感到头晕和恶心。

从首尔出发五个小时后,终于抵达了熙岭的观光酒店。我筋疲力尽地坐到窗边,连行李都没有打开整理。窗外能看到大海,可能因为是冬天,看不到什么人,只有几只水鸟在海面上飞翔。已经记不清上一次这么近地看到大海是什么时候了。不知这样待了多久,夜晚来临了。夜幕中,挂着明亮渔灯的渔船开始结队进行捕鱼作业。我数着渔船上的渔灯盏数。

那段时间的睡眠非常不好。那天也是睡了醒,醒来又睡,如此反复,最后我睡意全消,拉开了窗帘。一轮红日正从地平线上升起,阳光染红整个海面,一直照进客厅。我什么话都说不出,只是注视着太阳的轨迹,直到它升到高空再也看不见为止。

那天我开始找今后在熙岭住的房子。总共看了五处,最满意的是第一次看的那一家。是二十年前竣工的一座双单元走廊式公寓,据说很多新婚夫妇或独居老人住在这里。我看的房子在五楼,屋里非常干净,不需要重新粉刷墙面和铺地板,而且远处还能看到大海,采光也很好。虽然还要等三周左右才能搬进去,但毕竟房子不错,时间问题是完全可以接受的。

就这样,刚到熙岭的前三周,我一直住在酒店里,白天去上班。那段时间雪下得很大,有时下暴雪,附近部队的军人们会用除雪铲四处清理积雪。熙岭的雪不太容易化,毕竟是小城市,很多地方车流和人流罕至,积雪融化的速度非常缓慢。

那时我才第一次知道,白色竟可以压倒一切,让人恐惧。记得有一次暴雪初停,我驾车行驶在白雪皑皑的田边国道上,由于心跳剧烈,呼吸困难,只好在应急车道停下了车。当时的感觉就像是心灵的保护罩裂开了一样,用来缓冲内心感觉的装置似乎都消失了。

去天文台上班的第一天,有人问我结婚了没有。我说以前结过一次,对方露出希望听到进一步解释的眼神,我补充说去年离婚了。本想表现得满不在乎,但当时还是心跳加速,整个人好像都变小了一样。大家尴尬地笑笑,转移了话题。

下班回到酒店就直接躺到床上。打开窗户能听到海浪的声音,有几次身体快要被冻僵了,也那么躺着听海浪声。需要把窗户关起来,可起身很困难,就连往水杯里倒水的念头都没有,直至口干舌燥。

站到镜子面前,我看到驼着背、肩膀前倾、瘦得连一点肌肉都找不到的自己。因为脱发严重,我剪了短发,但这种样子让我觉得更加陌生。和智友打电话成了唯一的安慰。

智友一般在太阳快落山时打来电话。她是替我哭、替我骂、为我担心的为数不多的几个人之一。

“那狗崽子的脸皮可真够厚的。”

智友称我的前夫为“狗崽子”。

“大家为什么都用狗来骂人呢?”

我问智友。

智友回答说“狗崽子”不是狗的崽子的意思。这里所说的狗是“假的”的意思,也就是“正常家庭”之外的“虚假”的家伙。说到这里,智友说了一句“真是很不好的话啊”,然后表示以后不会再用那个词了。她还说,狗崽子、疯子、杂种,没有一个是好词,人类为什么如此拙劣?为什么非要用践踏弱小者的方式来创造骂人的话呢?

“我们需要新颖的脏话,需要解气的脏话。”

这是智友的结论。挂断电话,我用笔在纸上写下了“狗崽子”三个字。狗崽子。不管词源的释义如何,使用这个词的人没有谁是那种意思。我想起了小狗——它们贴在对自己漠不关心的人的裤脚上摇尾巴的样子。

为什么叫狗崽子?是不是因为狗对人太好了?因为无条件地对人好,即使打它也不会躲开,还一直摇着尾巴,服从你、讨好你,所以人反而嘲笑它、鄙视它。人不就是这样的吗?这样想着,我又静静地俯视着“狗崽子”这个词。我自己就像一个狗崽子。

如果心是一个可以从人体中取出的器官,我想把手伸进胸膛,把它取出来。我要用温水将它洗干净,用毛巾擦干水汽,晾到阳光充足、通风良好的地方。这期间我将作为无心之人生活,直到我的心被晾干了,软软的,重新散发出好闻的香气,再把它重新装回胸膛。这样就可以重新开始了吧。偶尔我会这样想象着。

搬家当天我把放在汽车后座的行李搬入新家。说是行李,其实只有衣服、餐具、书、笔记本电脑、天文望远镜、电视,这些便是全部。

公寓坐落在城市西边的高地上,正门附近有农协超市,后门有登山路入口。超市旁边有几家把院子当田种的住户,附近有小溪流过。公寓北面是独栋住宅和公寓楼密集的居民区,以及市场,往东走就到了海边。那里有像乌龟壳一样的圆形黑色岩石,所以被称为“乌龟海岸”。海边有不少为游客开的生鱼片料理店和烤蛤蜊餐厅,但由于是冬天,现在这里非常冷清。

虽然来了没多久,但我总感觉已经在熙岭住了很久很久。熙岭是个安静的小城,对于住惯了首尔的我来说,它的安静有时让我感到害怕。

那时的我,一面讨厌人,一面又非常想见人。我很想像在首尔时那样,和朋友好好聊上一通,也盼望着在触手可及的地方,有愿意站到我这一边的人,哪怕只有一个。但我也希望,我们的关系不要太亲近、太亲密,不要彼此毫无保留、纠缠不休。我曾经期待的婚姻就是如此,但我已经无法相信这种关系是可以维持下去的。

冬天快要结束的时候,我已经学会冷了就关上窗户,渴了就倒水喝。尽管夜晚的时间依旧难熬,却不会像以前那样哭得撕心裂肺了。我可以连续睡上两三个小时了。但是对于“正在好起来吗?”这个问题,我一时还无法做出回答。

移居熙岭两个月后,妈妈过来了。

妈妈翻动了下堆在玄关处的可回收垃圾,脱下鞋子走了进来。然后从带来的箱子里取出甜菜汁和甘蓝汁,整整齐齐地码进冰箱的蔬菜格里。

“这个挂在哪里?”

我从妈妈手里接过外套,把它挂进里屋的衣柜,然后回到客厅。这时妈妈躺在客厅的沙发上,闭着眼睛。我泡了一杯速溶咖啡放到沙发旁边的桌子上。

“你这样年轻的孩子不应该待在这种地方。太偏了。”

妈妈闭着眼睛说。

“这里不偏。工作也不错。”

说完这些,我犹豫了一下,开口问道:

“妈妈,你来过熙岭几次啊,来看祖母?”

“你知道的,我们不是那样的关系。怎么,想见见祖母?”

“也不是……”

“有机会的话,还是应该重新回到首尔。你不会是因为金女婿,不,因为他才这样的吧?担心会碰到他?”

“我反正不是在研究室就是在家里。首尔也好,熙岭也好,对我来说都不是那么重要。”

“这么年轻,太可惜了。还是再找个男人吧。”

妈妈说完这些,站起身来,呼呼地吹着咖啡喝了起来。

“没有男人我也可以生活得很好,妈妈。”

“你知道人们有多么轻视离过婚的女人吗?听听大家都在背后议论些什么吧。”

我默默地望着窗外。这我比任何人都清楚,妈妈。人们在用拖拉机耕田,看样子是要种什么东西。到了夏天和秋天,外面的风景应该很好看。催促不会改变什么,毕竟谁都不会硬着头皮犁冬天的地。

“世道变了,妈妈。不要认为现在还是您生活的那个年代。”

“再怎么不济的男人也是个依靠。有男人的女人,人们才不会随意对待。”

“妈妈。”

“这都是过来人的经验之谈。”

我再也听不下去,走到外面。一定要有男人?一辈子被男人和他的家人剥削的不正是您吗?是连去看望自己妈妈的时间都不被允许的那种剥削。与家中有三个儿子的家庭的长孙结婚后,每次过节妈妈都没法回娘家。假期里爸爸的家人倒是上门过,但祖母一次都没来过。虽然妈妈和祖母的关系变成现在这样并非只是因为这个,可就算不是这样,妈妈和祖母也很难见面。

“不过金女婿真是善良。”妈妈经常这样说。她说只要男人不打女人、不赌博、不搞外遇就算不错了,不能要求太高。在这个意义上,对母亲来说前夫确实是个善良的男人——在他出轨的事情被发现之前。

妈妈话里话外听起来好像和男人一起生活就有希望,但是仔细听的话反而会觉得,妈妈才是对男人不抱希望的那一个。只要不打女人、不赌博、不出轨,是这样的男人就足够了。对一个人最深的绝望也不过如此?

我漫无目的地走着,发现自己来到超市前面。在超市里买了几个冰激凌,我又慢慢走回了家。为了平复心情,我一边深呼吸一边走进房门,妈妈用若无其事的神情看着我。我递给她一个冰激凌,自己也吃了一个,努力装作什么事都没发生过的样子和她聊起来。

妈妈问我一个人住害不害怕、喜不喜欢新工作。还问我有没有认识的人,生病或出了什么事的时候,有没有人能帮忙。又问我孤不孤单,说我一个人孤零零的让她很是放心不下。

“我一个人很自在。”

我能对她说的只有这一句。我已经放弃了妈妈完全站到我这边、理解我内心想法的那种期望。当我说出要和他离婚的时候,比起我受到的伤害,妈妈更担心离婚后女婿成为孤家寡人。

“我不担心你。可是,那个脆弱的孩子要是自杀的话,你负得起这个责任吗?”

有些话在听到的那一瞬间就会让你知道,你永远都忘不了那些话。对我来说,妈妈的这些话就是那样。她打来电话,向我控诉因为我的离婚她有多么难做、多么痛苦和沮丧。她甚至还联系了我的前夫,祝他今后幸福。妈妈的眼里似乎看不到我的痛苦。

我知道人们很容易对男人产生共情,就像人们在谈论我们的离婚时非难我那样,就像那些知道他出轨的人也在想象着我是如何为他创造了出轨的契机,然后指责我。但就连妈妈也不关心自己的女儿,而是同情起别人的儿子,无视我的痛苦,这让我感到崩溃。

“爸爸没有告诉任何人你离婚的事。”

妈妈淡淡地说。

“也许是觉得他的女儿很丢脸吧。”

“像你爸爸那样的人不多。”

“是吗?”

“不管怎么说,爸爸就是爸爸。你不能那么说。”

“男人出轨就离婚,这太不像话了。想想金女婿会有多难受吧。要想开点儿,大家都是这么活过来的。”

这是爸爸对决定离婚的我说的话。比起我的处境,爸爸首先考虑的是女婿的处境,这并不令人惊讶,因为我从未期待过爸爸会站到我这一边。

妈妈在天黑之前站起了身,我开车把她送到长途汽车站。回去的路上,我看到老奶奶们三三两两地拉着小拖车走在路上。

那是在三月底一个星期六的晚上。从社区散步回来的路上,我在一处山坡上遇见了一位老奶奶。偶尔在公寓电梯里见到时,她总是对我微笑,看起来很友善。老奶奶很爱打扮,经常穿一身荧光粉或银色的羽绒服。今天她穿了一件玫瑰色羽绒服,拖着一辆金黄色的小拖车。我点点头行过礼,正打算离开,她用手势示意我——

“听说今天的苹果很便宜,所以我去了一趟那边的果蔬市场。”

“是吗?”

老人从手拖车上的购物筐里拿出一个苹果递给我。

“吃吧。说是像蜜一样甜呢。”

“啊……不用了。”

我怀疑她想跟我传教,可一直拒绝似乎又不太礼貌,于是接过苹果,放进口袋。

“果蔬市场的话……您是去了市政府旁边那个市场吗?”

“那里最便宜。”

几个骑摩托车的人从我们旁边经过。在老人的身后,夕阳下的海面泛着金光。有柔和的风吹过来。

“不用觉得不好意思。”

老人说。

“……”

“姑娘,你和我孙女长得很像。我最后一次见到她是在她十岁那年,后来就再没见过面了。她是我女儿的女儿。”

老人说完这些,静静地看着我。

“我孙女的名字叫智妍,李智妍。我女儿的名字叫吉美仙。”

我看着老人的脸。老人说出的是我和妈妈的名字。我似乎应该说点什么,却什么话都说不出来。

“住在首尔的孩子是不会来这里的。”

老人直视着我的眼睛说道。

“可是我来了,来这里了。”

我说。

老人微笑地看着我,好像什么都知道。我们在山坡上就那么站着,互相看着对方。老人的脸上露出调皮的表情,我想,她应该从一开始就认出我了。

“祖母。”

听到我叫她,祖母点了点头。

“好久不见。”