| 弃夫潜逃 | 收藏 |

第二部分 街头巷尾

第三章 大杂院小社会

弃夫潜逃 作者:马钊

1938年10月,婚后的马刘氏搬到外四区南横街自新路儒福里5号,与丈夫马永茂父母兄弟一大家子生活在一起。不久之后,马刘氏和婆婆常因家庭琐事争吵,且冲突越来越频繁。1939年11月,马刘氏和马永茂二人搬出,在外四区如意巷的一个大杂院内寻得一间租金合适的房子,另行“在外度日”,远离婆婆那一大家子人。然而,马刘氏很快意识到,搬家另住的确使她能摆脱婆婆,过得自由一些,但是代价不菲。原来在大家庭中所有成员共同分担生活开销,现在她只能依靠丈夫的微薄收入度日,生活十分拮据。随着经济状况不断恶化,马刘氏“生活困难,欲行搬至一起”,再次回到婆家合住。住回婆家以后,马刘氏和婆婆的关系并没有任何改善。虽然“各吃各的”,但他们还是要忍受其他诸多不便,比如要和马永茂的家人(包括他守寡的母亲、长兄、长嫂以及未婚的小叔子)一起生活,同院居住的还有十来位邻居。1942年4月18日,马刘氏的生活又横生枝节。她以前的邻居韩高氏离家出走,来到马刘氏家中,希望她能帮忙找主改嫁。马刘氏让她和自家小叔子马永泉“同居姘度”。不料韩高氏的丈夫韩子清找到妻子,并控告马刘氏诱拐韩高氏。[北平地方法院,J65-6-4959,马刘氏和马张氏,1942年。]

从1938年到1942年这5年多,马刘氏一直努力维持生计,并与丈夫的家人相处。她必须学会如何操持家务,以及如何在人口密集的城市居住环境中处理复杂的家庭关系。比如,她需要考虑,如果公婆的住处不是理想的选择,她和丈夫将住在哪里?她能花多少钱租房?以及,如何在有限的预算下处理突发状况?她所做的决定直接影响了她的生存机会。更重要的是,在搬家、与新邻居打交道、处理家务和家庭矛盾等日常中,马刘氏与其他妇女一起,将她们居住的大杂院变成了妇女的社交世界,在一个男性主导的城市里营造了一个女性社会空间。

北平很多底层人群,包括本地人和来自农村及小城镇的外来者,被迫在一些恶名远扬的贫民区找到栖身之所。这些大杂院破败不堪的房屋连绵数里,居住着这座城市中最贫困的人群。居住在大杂院里的妇女,不得不面对快速涌入的外来人口挤进原有的住房,或者在空地私搭乱建。住在这儿往往意味着全家人都不得不挤在光线昏暗、空气滞闷的房间内,共同使用拥挤的厨房、厕所等公共空间,还要忍受垃圾常年不散的刺鼻气味。许多当时的文学作品都再现了大杂院的拥挤、喧闹、肮脏、犯罪猖獗的情形。社会学家和社会工作者则将大杂院描述为一个富有悲情意味的空间,使人们想起了劳苦大众经受的磨难[董玥(Madeleine Yue Dong):Republican Beijing: The City and Its Histories(《民国北京:历史与怀旧》),第七章和第八章。]。对于公共卫生专家而言,改善大杂院的卫生条件是城市卫生政策制定者需要优先考虑的任务[杨念群:《再造“病人”:中西医冲突下的空间政治(1832—1985)》。]。城市管理者也很担忧,他们担心贫困可能使大杂院变成犯罪和道德沦丧的温床,要治理大杂院中的犯罪问题,就需要通过不断的警察巡逻和各种治安措施,来恢复邻里监督[Yamin Xu(徐亚民):“Wicked Citizens and the Social Origins of China's Modern Authoritarian State: Civil Strife and Political Control in Republican Beiping,1928-1937”.]。官员和研究者所留下的各种记录,反映了他们如何通过研究大杂院妇女的经历来制定有效的社会和行政管理政策。官方与改革话语显示了在努力重建城市空间秩序和改革妇女行为规范的过程中,研究者、城市管理者以及执法者群体是如何理解大杂院的。不过我们还要注意到,大杂院是社会底层妇女的生存空间,也为处于经济边缘的她们提供了某种社会资源,妇女对大杂院空间有自己的理解,官方和改革话语所发挥的作用十分有限。

刑事档案显示,大杂院的空间结构和社会环境促进了妇女之间的频繁互动。随着妇女建立起自己的社交世界,她们的社会联系也变得日益紧密。近几十年来,历史学家越来越在意晚清和现代中国的城市社会人际网络,通过对同乡会、商会、大学、政党、有组织犯罪以及工会的研究,揭示了建立在各种政治制度和职业关系基础之上的社会关系网络的存在与活力[有关晚清和民国的社交网络的主要研究包括William Rowe(罗威廉)Hankow: Conflict and Community in a Chinese City,1796-1895(《汉口:一个中国城市的冲突和社区(1796—1895)》);David Strand(史谦德),《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》;Di Wang(王笛)Street Culture in Chengdu: Urban Commoners,and Local Politics,1870-1930(《街头文化:成都公共空间、下层民众与地方政治,1870—1930》);Bryna Goodman(顾德曼),and Nation: Regional Networks and Identities in Shanghai,1853-1937;Richard Belsky(白思齐)Localities at the Center: and Power in Late Imperial Beijing(《地方在中央:晚期帝都内的同乡会馆、空间和权力》);Emily Honig(韩起澜)Sisters and Strangers: Women in the Shanghai Cotton Mills,1919-1949(《姐妹们与陌生人:上海棉纱厂女工,1919—1949》),Elizabeth Perry(裴宜理),Shanghai on Strike: The Politics of Chinese Labor(《上海罢工:中国工人政治研究》),Shuk-Wah Poon(潘淑华),Negotiating Religion in Modern China: State and Common People in Guangzhou,1900-1937;Frederic Wakeman(魏斐德),Policing Shanghai,1927-1947(《上海警察》);Brian Martin(布赖恩·马丁),The Shanghai Green Gang: Politics and Organized Crime, 1919-1937;Hanchao Lu(卢汉超)Street Criers: A Cultural History of Chinese Beggars(《叫街者:中国乞丐文化史》);Nara Dillon(温奈良)and Jean C.Oi(戴慕珍)edited, At the Crossroads of Empires: Middlemen, and State-Building in Republican Shanghai。]。这些关系网络将城市中各种各样的政治、族姓、文化群体联系在一起,并且发挥多重社会管理功能。通过这些联络和管理的作用,关系网络有可能变成一种政治力量,甚至比那个已经无法有效行使职能的国家更加强大[William Rowe(罗威廉),Hankow: Conflict and Community in a Chinese City,1796-1895(《汉口:一个中国城市的冲突和社区(1796—1895)》);At the Crossroads of Empires: Middlemen,Social Networks,and State-Building in Republican Shanghai, edited by Nara Dillon(温奈良)and Jean C. Oi(戴慕珍).]。这些关系网络成为发展群体意识与建构群体身份的重要场域。然而,20世纪初的北平,由于高失业率和妇女政治动员水平的低下,主要城市社会组织没有底层妇女的一席之地。本章将指出,底层妇女社会网络的扩展是发生在大杂院的背景之下,围绕着她们日常生活中的琐事进行的。

以妇女为中心的大杂院关系网络是自发形成的,它以自我为中心,并且服务于底层妇女本身[在民国的北平,一个分散网格状中的男性人物,参见Brett Sheehan(史瀚波),“Unorganized Crime: Forgers, Soldiers, and Shopkeepers in Beijing,1927,1928”,in New Narratives of Urban Space in Republican Chinese Cities: Emerging Social, Legal and Governance Orders, pp.95-112。]。这个网络能够在实际环境中不断扩展,但它始终是一种个性化、个人化等简单关系的集合,而没有正式的领导、等级或组织结构。此外,这个邻里之间的社会关系网络与城市中其他关系网络还有不同,它并不致力于平衡个体成员所关注的个人问题与集体的整体利益。底层妇女出于个人动机加入关系网络,而不是关注集体利益的得失。因此,大杂院的关系网络在很大程度上是在个人境况和目的刺激下形成的,与任何长期的计划无关。某位妇女的关系网络在一定的时期内可能以一个特定社区为基础,当她从一个社区搬到另一个社区时,她能够创造、操纵、抛弃或者重新组建关系网络。这种关系网络的形式从未被特定地点所限制;在北平城内和城郊的所有区域中,大杂院在不断地扩展,在此过程中,关系网络遍及城市的各个角落。这种空间弥散和渗透的能力,使得这些关系网络能够适应妇女生存手段特有的流动性和临时性。

大杂院的关系网络缺乏政治动机,也不会为任何有组织的行动提供基础。底层妇女并没有什么政治目的,其关系网的主要性质是在其本身所处社区中的一种实践。这种实践从根本上来说是社会性的,而非政治性的。对底层妇女来说,这种关系网为她们提供了与社区、地区、城市以及乡村的人建立联系的机遇和途径,而且这些参与网络的成员又不属于她们最亲近的家庭关系。在战时以及战后的北平,它为底层妇女提供了一种重要的资源,使她们能够从国家控制或经济混乱之中逃脱出来。

“墙中之墙”

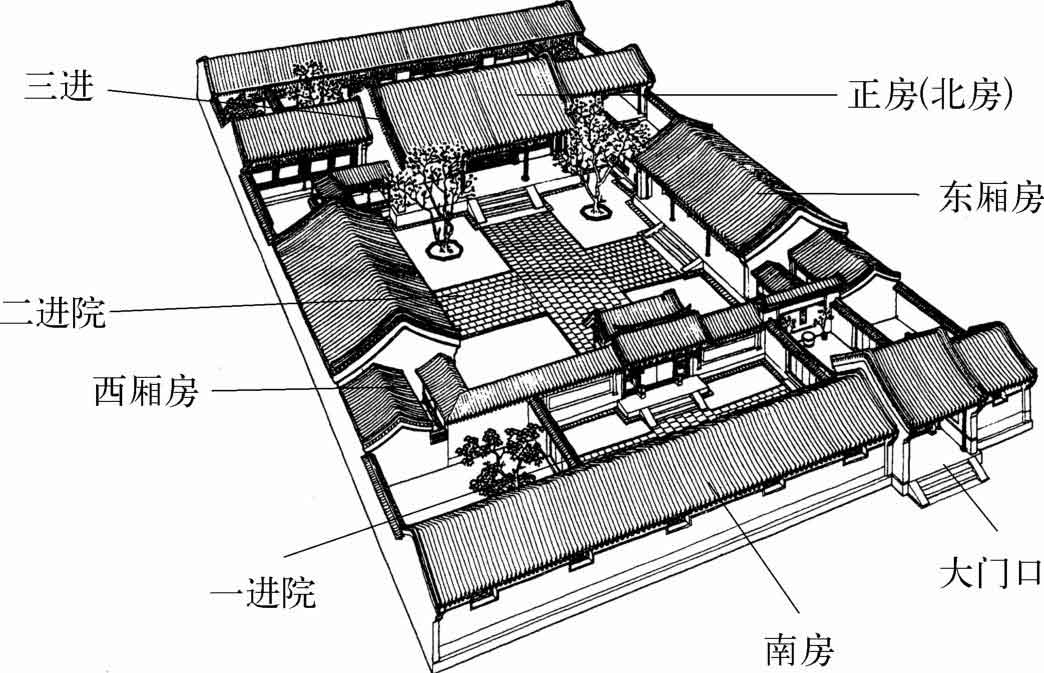

无论是与婆家合住,还是搬出另住,马刘氏都是住在四合院形制的大杂院之中。四合院是一种很普遍的北方民居建筑形式,其基本格局是一个露天院子,四面建有平房。正房(即北房)坐北朝南,门窗面向院子。其两侧为东厢房和西厢房。南房可能是一组房间,或者只是院墙与院门(见图4)。有一些四合院中种有夏季遮阳用的树木,如果空间充足,四合院中还会加入诸如假山、池塘、竹丛以及月亮门之类的装饰性元素。四合院的规模以“进”为单位,标准的单进四合院占地大约200平方米[邓云乡:《北京四合院》,北京:人民日报出版社,1990年,6页。]。一座大的四合院院落可能包含一系列较小的四合院,它们之间由走廊和门连接。在某种意义上,北平最著名的四合院就是故宫。当然,故宫只是在建筑形制上呈现出典型的四合院院落特点,在规模上却非常特殊。对绝大多数的北平居民,特别是马刘氏这样的妇女来说,虽然她们的住房在风格上与故宫相似,但是她们绝不可能过上像帝王那样的生活。

图片来源:刘敦桢:《中国古代建筑史》,北京:中国建筑工业出版社,1984年,319页。

民俗和地方历史学者认为,四合院落通常被用作大家庭的住所,以家庭为中心的空间布局使四合院成为一个舒适自在的地方,居民们可以享受便利且自给自足的生活。20世纪初,许多外国游客和北平本地的居民都认为四合院的魅力难以抗拒,因为它代表了明清帝都的文化特性,也承载着历久弥新的深厚传统。这种观点在当时的旅行文学中多有显现,例如美国人艾斯特·弗拉伊内·海耶斯(Esther Frayne Hayes)就在旅居北平的生活日记中,表达了对这种特殊乡土建筑的迷恋。她的父亲在中国大学担任教授,全家人一起住在北平西郊一座宽敞的四合院中,这个专门为外籍教员提供的院子距北平城有些距离。艾斯特非常享受乘坐人力车穿行于迷宫一样的胡同街巷,也很喜欢在城内的店铺购买北平特产。她在日记中写道:“我们知道北平最大的魅力深藏于那些静谧的角落,在那些小小的古朴院落之中,在那些有格子窗棂,糊着纸的窗子之后。”[Esther Frayne Hayes, At Home in China, New York: Walter Neale,1931, p.113.]在这些理想化的描述之中,四合院提供了一种传统家庭经验,它捕捉到一种儒家学说大为推崇的社会和谐的本质,同时也发挥着某种“世外桃源”的魅力,人们在此可以摆脱世俗烦扰,享受一种简单、宁静的私人生活。在这种浪漫的想象中,无论是国内的政治变革,还是西方的工业资本主义,都无法破坏北平四合院居民享受平和与富足的生活。

一些中国作家也同样迷恋于四合院,认为这是北平文化和精神的地标。以老舍的《四世同堂》为例,这部小说开头便描写了故事主角祁老爷子的房子:

北平城是不朽之城,他的房子也是永世不朽的房子。现在,天佑老夫妇带着小顺儿住南屋。五间北房呢,中间作客厅;客厅里东西各有一个小门,通到瑞宣与瑞丰的卧室;尽东头的和尽西头的一间,都另开屋门,东头是瑞全的,西头是祁老太爷的卧室。东屋作厨房,并堆存粮米,煤球,柴火;冬天,也收藏石榴树和夹竹桃什么的。当初,在他买过这所房子来的时候,他须把东屋和南屋都租出去,才能显着院内不太空虚;今天,他自己的儿孙都快住不下了。屋子都住满了自家的人,老者的心里也就充满了欢喜。他像一株老树,在院里生满了枝条,每一条枝上的花叶都是由他生出去的![老舍:《四世同堂》,12页。]

祁老爷子的愉悦和自足包含着一种独有的骄傲、自足与权力,这些情感为帝都所赐,为本地居民、寄居者与旅行者所共享。

然而,也有一些作家不满意用浪漫的笔法描述四合院的日常生活与文化意涵。他们开始关注四合院空间和文化环境中的其他因素,在写作中强调四合院建筑形式与四合院生活中的等级制度,认为四合院物化且固化了家庭生活中的父权结构与男权规范[邓云乡:《北京四合院》,北京:人民日报出版社,1990年;王其明:《北京四合院》,北京:中国书店,1999年。加拿大建筑师Andre Casault在1987年记录了他对北京四合院的印象:“在我看来,中国四合院的三个特点非常重要:内敛的形式、对称的结构和等级的结构。”以及Andre Casault,“The Beijing Courtyard House: Its Traditional Form and Present State”,in Open House International 12, no.1(1987),p.31。]。具体说,由于北房冬暖夏凉,依照本地习俗,北房总是会留给长辈居住。厢房通常比北房略矮一些,样式更简洁,建筑材料也稍逊一筹,通常供晚辈与仆人居住。[Elisabeth Frances Wood,“Domestic Architecture in the Beijing Area,1860-1930”,Ph. D. diss., School of Oriental and African Studies,1983, p.94.]

四合院的批判者们认为,被围墙环绕的四合院,除了会强化家庭等级秩序,也会营造一种“被囚禁”的不良感受,甚至可能让人产生“幽闭恐惧”[Peter Lum, My Own Pair of Wings, San Francisco: Chinese Materials Center, Inc. 1981, p.23.]。美国人康士丹(Samuel V. Constant)曾试图通过研究北平街头小贩的叫卖去解读四合院的文化含义。康士丹于20世纪30年代来到中国,担任美国驻北平领事馆的武官。退役之后,他充满热情地学习中文,研究北平当地的俚语和习俗。就像当时许多旅居北平的外国人,在中国度过的那些年对他来说是一次大开眼界的旅行。康士丹痴迷于中国古代所取得的文化成就,当他看到中国历史的辉煌已逝,并且在外国资本、技术、思想和枪炮的进攻之下,毫无还手之力,他也为中国深感失落和悲哀。和许多中国改革者一样,康士丹试图在物质和文化中寻找中国当时衰弱的根源。从女子的裹脚布到传统的民居建筑,改革者将这些日常事物都视为一种现代社会中不正常且落后的中国文化的标志。

在谈到中国的住房时,康士丹写道:

中国是一个墙中有墙的国度。这些墙长短不一,从绵延万里的著名的长城,到农民自建的矮小的泥墙……除了这两种最特殊的墙,还有其他各种各样的墙——城墙、宫墙、衙门的围墙、富家深宅大院的院墙、穷人低矮小屋的土墙。毫无疑问,这些墙深刻地影响了中国的历史和人民的心理。除此之外,我们也可以说,这些墙使中国的家庭建立起它们自己小小的封建城堡。家庭或宗族退入墙内,关起门来。中国千百年来的伟大和悲剧就在这许许多多的墙内发生。因此,在围墙内的小小院落之中,中国的普通家庭正是它们所代表的庞大国家的典型代表和实例。[Samuel V. Constant(康士丹):Calls, Sounds and Merchandise of the Peking Street Peddlars(《京都叫卖图》),Peking: Camel Bell, pp.Ⅲ-Ⅳ.]

对于康士丹等人而言,这种四合院所承载的内向的生活方式,不仅反映在国家层面的政策制定之中,同时也影响着个人层面的性别规范。他写道:“毫无疑问,对于妇女来说,这些院落在很大程度上就是她们的世界。在她们的生活中,走出院落是一件很难得的大事。”[Samuel V. Constant(康士丹):Calls, Sounds and Merchandise of the Peking Street Peddlars(《京都叫卖图》),Peking: Camel Bell, pp.Ⅲ-Ⅳ.]在康士丹看来,四合院的围墙结构和以家庭为导向的布局将妇女置于诸如孝女、贤妻、慈母等一系列附属、服从性的角色之中,她们按照正统儒家规范所定义的方式来扮演这些角色。因此,四合院这种建筑证实了以父权为中心的家庭对妇女生活的束缚,同时也是一种隐喻,显示了妇女在由男性控制的广阔政治和社会空间中长期以来处于从属地位。这种对民居院落的看法,促使改革者们批判妇女被隔离的生活,也抨击她们在传统中国社会中屈从于男性的地位。经典四合院建筑在一部分人眼中充满魅力,但这种魅力在中国文化的批判者看来却是一种显而易见的反常标志,代表着一个过时的传统。四合院建筑的那些关键特点,特别是那种明显以家庭为中心的生活布局和“内向的形式”,以及其基于父权主义社会等级制度而形成的建筑风格,再现了儒家家庭秩序;同时也在视觉上体现并时刻提醒着人们有关中国和中国文化的问题:与外界的隔绝、狭隘的乡土观念,以及父权中心主义。

对很多中外人士来说,四合院落“不仅仅是一种建筑形制”,同时也显示出“一种心态”,体现了家庭结构、权力模式、性别规则、道德立场等[Graham Ward, The Certeau Reader, p.80.]。在怀旧的叙述中,四合院被描绘成一种舒适的家庭空间,超脱了20世纪早期政治动荡与工业革命的入侵,成为一方世外桃源。然而批评者们却担心四合院会逐渐变成一个只关注内部、思想落后中国的象征,特别是在妇女的遭遇方面,这种负面倾向可能更加明显。然而,正如本书所言,在城市底层妇女的经历中,并不存在这种封闭的院子与性别隔离。19世纪晚期以来,人口的增长使得华北乡村和小城镇人口大量向城市迁徙。外来人口的涌入与城市中的艰难生活等因素汇集到一起,彻底改变了北平城市社区的空间架构和人口结构。有一些四合院保持了它们原有的结构,继续作为精英家庭的良好居所而存在。然而,与此同时,还有很多的四合院在很大程度上变成了贫民区般的所在。它们并不是一处与外界隔离、自给自足、只关注内部家庭生活的避难所;相反,这些四合院是一处拥挤的、嘈杂的、肮脏的空间,为众多挣扎在生存边缘的家庭提供了栖身之地。

迁移中的城市

根据1949年进行的一项官方调查,解放初期北平的居民住房中约20%到30%都是在14世纪明朝定都北京后及有清一代建造的。因为这些明清时期的四合院建筑定期得到维护,所以它们经受住了时间的考验,成为帝都建筑的典范,也展现了富人住所的精致与豪华[由于四合院主要是用木材和砖建造的,为保持建筑良好,必须定期进行维护。因为这种常规的修复,“房屋经历了渐进但几乎是持续的变化。重建和修复很少涉及全面改造,无论是砖、木材或是瓷砖,可回收的部分会得到存储和重复使用。”见Elisabeth Frances Wood,“Domestic Architecture in the Beijing Area,1860-1930”,p.8。]。城市中有一半的住房建于19世纪初到20世纪30年代之间。这些建筑带有某些与明清住宅相同的特征,采用了类似的建造方法,但规模略小,通常使用更便宜的建筑材料。其余20%的住房中有一部分由八旗绿营的营房改造而来,还有的不过是存在于当时已有居住区边缘的大杂院,这些院子通常靠近城墙。在房屋的所有权方面,调查发现,当时北平71%的住宅为私人所有,21.5%为政府财产,4.3%属于诸如商会、同乡会之类的社团机构,还有3%为外国人拥有。83%的家庭,即33万户,居住在租赁的房屋之中[董光器编著:《古都北京五十年演变录》,南京:东南大学出版社,2006年,195页。]。如此高的房屋租住率以及在住房条件方面的显著差异,显示出城墙之内和四合院落中经历了巨大的人口与社会变迁。造成这种变迁的因素之一就是这一时期农村人口向城市的持续迁移。

到北平谋生,是生活在华北农村和城镇的底层男女普遍的出路,河北省顺义县的农民田华和他的妻子田马氏就是这样一个案例。田氏夫妇在原籍乡下种地为生,1940年前后,两人关系不睦。据田华说,夫妻关系恶化起因于“全家患病,田马氏不愿侍候,回娘家后又潜逃”。但田马氏却有不同说法,她言称“受田华祖母虐待,不给我饱饭,不给我做衣服,时常打骂”,接着“于本年二月间在田地锄粪,被他用木锨打,我实不能忍受”,先回娘家暂住,稍后被田华接回,但是夫妻矛盾没有化解,“遂由顺义逃来北平给人佣工”。雇主开印刷厂为生,通过雇主,田马氏认识了印刷厂的工友巨尚贤。二人“互相爱慕”,田马氏随即改嫁,并与巨尚贤“生有女孩一个”。1942年,正当田马氏随巨尚贤的姓氏改名巨马氏,并在北平安顿下来享受新生活的时候,她的原配丈夫田华也来到北平,或许他是想要在城里找到工作,也或许他是为了找到离家出走的妻子。1942年11月11日,田华终于找到了田马氏,二人见面即吵作一团,引起了警察的注意,并将他们二人逮捕。[北平伪地方法院,J65-6-5321,田马氏,1942年。]

上述这一案例很典型,北平周边农村的农民离乡进城谋生,其中有些人是利用农闲进城做短工,还有些人则一年到头留在城里做工。田马氏的家乡河北省是来北平务工的外地人最多的省份——据估计,在1931年到1937年间,有300多万人从河北省迁出[高树林等编著:《河北人口史》,石家庄:河北人民出版社,1986年,196页;引自王印焕:《1927—1937年河北流民问题成因探析》,载《北京师范大学学报(社会科学版)》1998年第1期,102页。]。根据官方统计,1937年11月,在日本军事占领北平之后,近33.7%的北平居民(506066人)来自河北,占城市外来人口的60.7%[梅佳编:《卢沟桥事变前后北平社会状况变化比较表》,载《北京档案史料》1998年第5期,24—25页。]。其他资料显示,河北人垄断了北平的某些行业,如理发店、浴室澡堂、古董行和古玩店等。北平40%左右的人力车夫是河北人[李景汉:《北京人力车夫现状的调查》,载《社会学杂志》1925年第4期,见李文海主编:《民国时期社会调查丛编:城市 劳工 生活》,福州:福建教育出版社,2005年,1162页。]。此外,在北平的妓女中,来自河北的妇女所占比例也很大,特别是在中下等妓院中(二等妓院占18.3%,三等妓院占27.5%,四等妓院占30%)。[麦倩曾:《北平娼妓调查》,见李文海主编:《民国时期社会调查丛编:底边社会》,495页。]

甘博在研究北平的移民模式时强调,这座城市因商业和工业的发展而极具吸引力,尤其是对年轻的男性壮劳力而言[Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),p.101.]。在他看来,在当时的北平,工业化推动了大规模的人口迁移,这或多或少与几十年前西方城市所经历的情况类似[Louis ChevalierLaboring Classes and Dangerous Classes in Paris during the First Half of the Nineteenth Century,New York: Howard Fertig,1973;William Jr.Sewell,Structure and Mobility: 1870,London: Cambridge University Press,1985;Christine Stansell,City of Women: Sex and Class in New York, 1789-1860,Urbana: University of Illinois Press,1987;Joanne J.Meyerowitz,Women Adrift: Independent Wage Earners in Chicago,1880-1930,Chicago: The University of Chicago Press,1988.]。人们从农村来到城市,加入不断扩大的城市劳工阶级,面对着在工厂做工的各种压力,也探索着都市多元文化的各种新奇景象。然而,工业和经济发展对移民的影响不应被高估。董玥指出,20世纪二三十年代的经济衰退和萧条对北平现代经济的发展轨迹产生了重大影响[Madeleine Yue Dong(董玥),Republican Beijing: The City and Its Histories(《民国北京城:历史与怀旧》),第四章。]。刑事案件档案显示,大量人口的到来,无论男女,与其说是因为城市经济的拉动,不如说是农村危机造成的。农村危机打乱了村民的生计,迫使他们背井离乡。许多人涌入北平,却没有明确的计划,也不知道等待他们的是危险还是机会。战争、日本占领和经济危机都使新来的人难以谋生。尽管存在着这些困难,人们还是源源不断地来到北平,希望找到一种生存的方式。对他们而言,北平至少在表面上提供了安全和保障。

仅以河北省为例,环境压力、政治动荡和农村手工业的崩溃等因素破坏巨大,导致大量人口涌向城市或其他地区。从1873年到1933年,河北农村人口增长了40%,可耕地却减少了2%[王印焕:《1927—1937年河北流民问题成因探析》,载《北京师范大学学报(社会科学版)》1998年第1期,106页。]。这使得河北省成为华北人均耕地最少的省份之一。一些“闯关东”的农民想在富饶的东北开始新生活,还有一些人则迁居到北平和其他大城市,争夺各种低薪工作,从事商业零售与服务行业。

与此同时,农村手工业也在苦苦挣扎。在20世纪30年代,手工业生产是大约30%的农村家庭的主要收入来源。特别是家庭织布,自清末以来,吸收了河北主要的农村剩余劳动力。但是,天津、石家庄等城市新兴的现代棉纺工业开始大量生产廉价的机织纱线,并将工业产品投放市场,对当地原有的针织布匹行业产生了重大影响。《香河县志》曾记载:

衣服向用土布家机,惟求坚实耐久,不尚美观,寻常农家大率类比,仕族乃有服丝品者,多购自京津。本境无蚕业也,自洋布输入,物美而价廉,争相购用,家机土布,遂不可见。[马文华、王葆安:《香河县志》,台北:成文出版社,1968年,259页。]

消费者偏好的改变大大降低了农村手工产品的市场份额,并且逐渐摧毁了整个行业。例如,河北中部的高阳县周边地区是农村织布业的中心地带,从1927年到1933年,家庭纺车的数量减少了75%以上[王印焕:《1927—1937年河北流民问题成因探析》,载《北京师范大学学报(社会科学版)》1998年第1期,104页。]。农村手工业的消亡对许多家庭产生了毁灭性的影响,因为它严重降低了许多农村妇女在农闲时赚取补充收入的可能性。在某些情况下,这样的损失完全摧毁了家庭生计。

除了上述的环境与经济因素,政治斗争、军阀混战、土匪活动的恶性循环,也进一步加剧了河北农村的危机。20世纪初,华北爆发了几次军事冲突,这包括1900年的义和团运动和随之而来的八国联军入侵、20世纪20年代初两次直奉战争、20世纪30年代初蒋介石的南京政权与反蒋联盟之间的战争,以及1937年日本全面侵华战争爆发前的多次军事挑衅与摩擦。对于卷入这些冲突的各个派系来说,河北省具有重要战略地位,因为它毗邻北平,而直到1928年,北平仍是国家的首都。京汉铁路通贯全省,将政治上地位显赫的北方和经济发达的中部省份连接起来。因此,控制河北意义重大,地方军阀能够在巩固自己地盘的基础上,进而争夺中央权力,逐鹿中原。但是,军阀混战造成了无政府状态,还引发掠夺和饥荒,给平民百姓的生活带来一连串的打击。那些短命但日益横暴的军阀政权,只会带来更多的混乱和苦难,平民饱受战争的折磨,还要面对巨大的环境经济压力,于是很多人选择逃往城市避难。

在某种程度上,北平城为其居民提供了保护。高大宽厚的城墙把抢劫者、土匪和不守军纪的士兵挡在城外,就是这些人在农村制造了冲突和暴力。甘博注意到,“1926年春张作霖攻占北平时,城内没有发生抢劫,但城外许多地区却并非如此”[Sidney Gamble(甘博),How Chinese Families Live in Peiping: A Study of the Income and Expenditure of 283 Chinese Families Receiving from $8 to $550 Silver per Month, p.134.]。史谦德(David Strand)的研究还显示,除了城墙之外,还有北平当地的商业领袖和社会名流,他们的领导“能够减轻居民的负担,并遏制了在城墙附近的军队冲突所带来的危险”。同样重要的是,史谦德指出,“这座城市的规模、其首都地位的价值(直到1928年)以及有能力以武力威胁、以关税利诱军阀们的各国使馆的存在,总体上保护了北京不受战争的直接影响”。[David Strand(史谦德),《北京的人力车夫:1920年代的市民与政治》,228页。]

对于许多像田马氏这样的农村女性来说,她们能力不足,难以利用北平的大多数工厂工作和教育机会,但她们仍迁徙到这座城市,因为这里提供了其他的机会:从经济困窘中解脱出来,减轻一些情绪压力,或者拥有一段可以为她们提供物质支持的稳定婚姻和家庭关系。当然,并非所有梦想都会实现,但农村危机迫使人们在渺茫的希望上孤注一掷。换言之,妇女来到北平安家落户,不一定是因为城市可以提供很多机会,而是农村的困境逼迫她们背井离乡,另谋出路。

形成中的大杂院

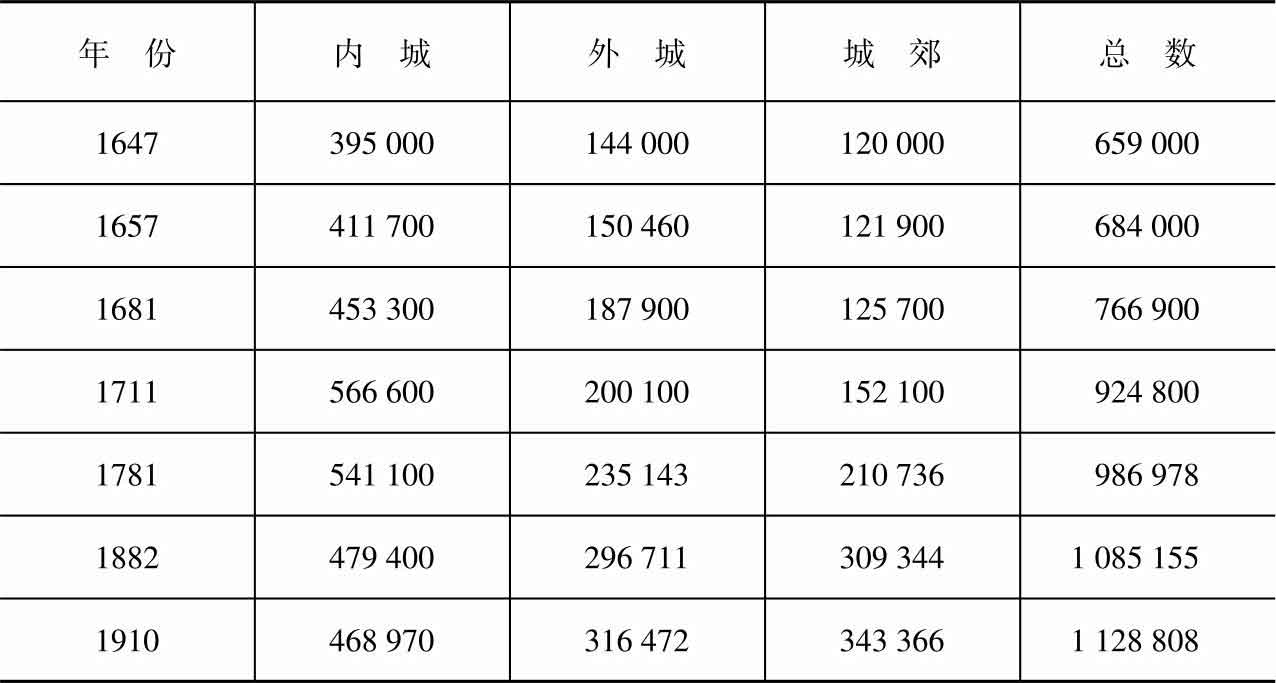

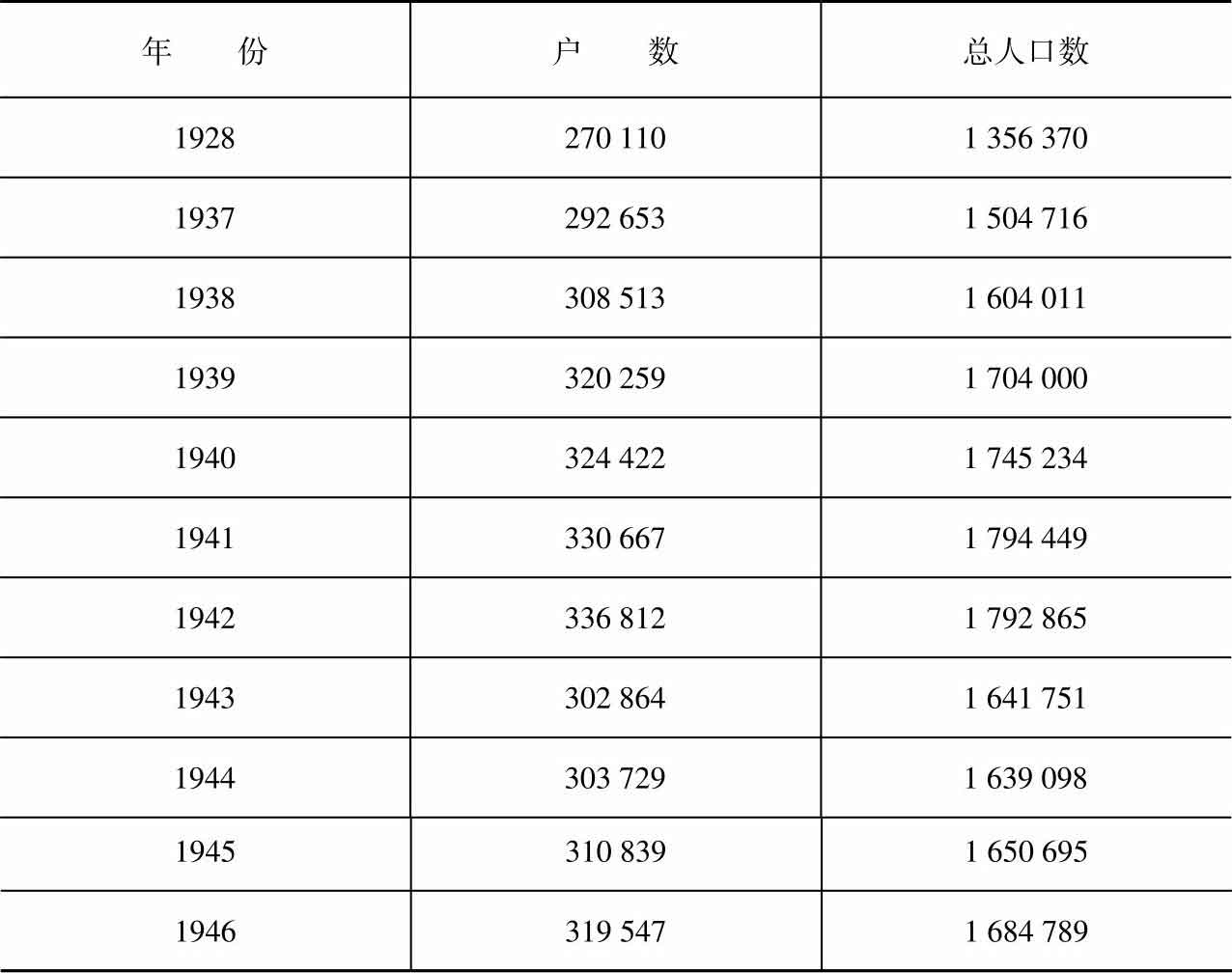

外来人口迁入是北京人口稳定快速增长的主要原因。政府的人口普查记录显示,清朝人口增长了71%。1647年,即清朝入关的第4年,全城人口不足66万;到1910年,清朝覆亡前,人口已过百万(见表3.1)。清朝灭亡后,城市人口继续增长。人口普查显示,在1912年至1928年混乱的民国初期,全市人口增长了20%,而在1928年至1937年国民党统治时期,全市人口又增长了11%。即使在1937年至1945年日本占领时期,北平的家庭数量和人口总数也略有上升(见表3.2)。政府调查和医疗报告表明,出生率并不是北平人口增长的主要因素。20世纪初北平的死亡率,特别是婴儿死亡率一直居高不下[例如,在1926年7月至1927年6月间,据第一公共卫生行政部门报告,出生率为21.3%,死亡率为20.0%,婴儿死亡率为18.4%。中国的报告显示,中国同期的出生率只比英国高16%,但死亡率比英国高72%,婴儿死亡率比英国高163%。此外,该报告是根据从占城市人口5%的一个社区收集的数据编写的,该社区本身的收入水平和公共卫生设施发展较好。这意味着全市的实际死亡率可能会更高。余协中:《北平的公共卫生》,见李文海主编:《民国时期社会调查丛编:社会保障卷》,337—356页,福州:福建教育出版社,2005年。]。移民才是人口增长的主要动力。

▼表3.1 清朝北京人口(1647—1910年)

▲资料来源:韩光辉,《北京历史人口地理》,128页。

▼表3.2 民国时期北平人口(按年份统计)

▲资料来源:北平市工务局,“北平市之概略”,1946年。引自白淑兰等编:《北京档案史料》1992年第2期,15页。

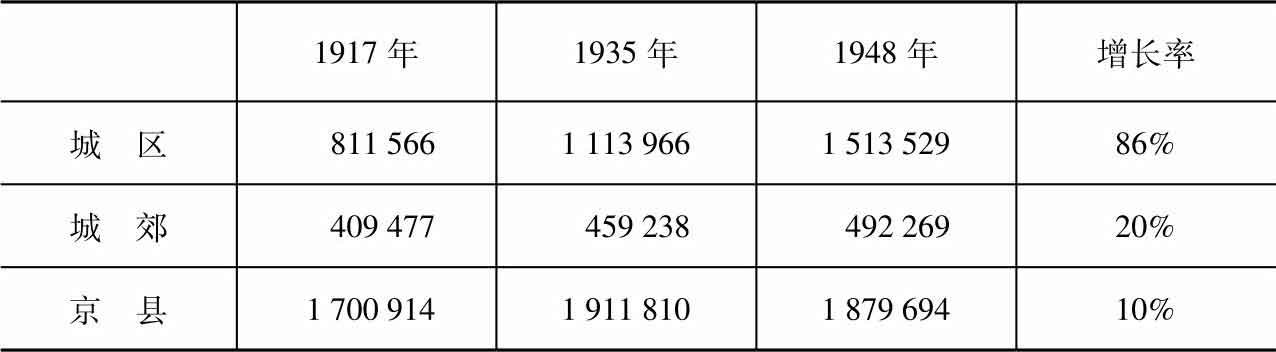

在北京人口总体增长的表面现象之下,城市中各区的人口增幅差异显著。在清朝统治的前60年里,内城的人口先是增长了43%,此后人口略有下降。造成这种变化的原因主要是清朝的民族政策。这一政策禁止汉人在内城永久居住,同时,清政府也有计划、有规律地将满族人口迁居到其他城区、郊区,甚至外地[韩光辉:《北京历史人口地理》,125—128页。]。在内城人口保持稳定的同时,外城中的汉人成倍增长,在多民族人口聚居的城郊地区,汉人甚至增长了2倍。但是,到了20世纪早期,人口增长模式与清代明显不同。城郊和京县这两个位于城墙之外的行政区域的人口分别增长了20%和10%;城区人口增长最为显著,从1917年的不到100万人,增加到1948年的150多万人,人口增长了86%(见表3.3)。

表3.3 民国时期北平人口(按行政单位统计)

资料来源:韩光辉,《北京历史人口地理》,131页。

日军发动侵华战争以及随后日伪统治的建立,造成了大规模的人口迁移。战争爆发的时候,中国的市政官员和公务人员抛弃了工作,与国民党军队一同南撤。大学和研究机构的教授、学生、工作人员等撤离至华中的安全地区,很多老百姓也纷纷逃离。然而,当新的政治秩序逐渐成形,和平恢复之后,新的移民很快就涌入了城市。有些人来到北平,是希望利用华北的新秩序来建立他们的政治事业,或者靠经商赚钱,但是大多数的新来者是为了逃离村镇中劫掠式的统治与随之引发的暴力,并试图纾解日益严重的经济困难。

记者莫青在他的日记中描述了北平的难民潮:

城门洞儿里显着异样儿一些,每一开放,大批的难民便拥进来。……最令人触目惊心的是难民越来越多。友邦军人在郊外筑工事,运给养,大量的拉我们同胞去充夫役。可是一般国民对於友邦军人太欠好感了,不愿替他们服务,於是不能不逃。友邦军人对於咱们的年青女同胞也到处搜索,以至逼索,於是妇女也不能不逃。……话又说回来,要逃又能逃到哪儿去?还是中国的北平,只好逃到北平来了。[莫青等著、华之国编:《陷落后的平津》,上海:时代史料保存社,1937年,2—3页。]

应当注意到,在1938年初时,北平人口已经回升到了战前水平。日军占领时期的小幅人口增长反映的是长达一个世纪的人口迁移和扩张过程,在这一过程中,数十万人口在城市中定居下来。到20世纪20年代,北平已经成为中国的第4大城市(仅次于广州、上海和武汉)[Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),p.94.]。大多数的新来者都在城区内找到了立足之地。在20世纪30年代早期,12个城区的人口总数达到了100万,而在1917年到1948年的30年间,这一数字几乎翻了一番。[韩光辉:《北京历史人口地理》,125—131页。]

北平城内的居住区究竟是如何接纳这些不断涌入的外来人口呢?人口的迁移和流动性又是如何改变了这些居民区的外在形制?下面这个案例可以帮助我们去想象城市居住环境发生的巨大变化。案例的主角是住在内四区白塔寺胡同28号的王振惠、王香玉父女二人,1946年7月15日,人力车夫王振惠发觉自己15岁的女儿王香玉离家出走,正当他忙于寻找女儿下落的时候,小贩辛福生向他透露了王香玉的秘密。辛福生是王振惠的同院邻居,住在王家隔壁。1946年6月某晚,他“因登厕小便,经过窗前”,辛福生发现王家屋里没亮灯,却听见王香玉正在和一个年轻男人聊天。辛福生在窗前停了一会儿,想知道这个男人是谁,为什么在王振惠不在家的时候与王香玉同在一屋。就在同时,屋内的王香玉与那名男子发觉屋外有人,二人立即跑出房门。在昏暗的月光下,辛福生认出了这男人是26岁的王立德,靠拉车为生,家住附近的院子里。此刻辛福生方才知晓王香玉与王立德相好。王立德“追向辛福生,央求千万勿告知王振惠”,辛福生同意了,并把这件事瞒了一个月左右,但是看到王香玉离家出走,辛福生便将他所知前情和盘托出。听到邻居辛福生的陈述,王振惠报案,寻求警察帮助。警察最终找到了王香玉,王振惠则向北平地方法院提起诉讼,指控王立德及其堂兄王立有合伙诱拐王香玉,意欲一劳永逸地切断王香玉和她男友之间的关系。[北平地方法院,J65-13-3762,王立德、王立有,1946年。]

这个案件和其他类似的案件表明,父母会投入大量精力来监视女儿的行为。他们有一系列的办法,比如与亲友合作。当父母不在时,邻居们就发挥了很大的作用,他们警惕的眼睛总是能发现可疑的行为,邻里之间的街谈巷议则能够提供有关那些秘密关系的信息。如王香玉和男友两个家庭的邻居,就多达26家、100多人。19、20世纪之交,在人口迁入和经济困难的双重压力下,他们的居住环境变得愈加拥挤与狭窄。这一切压力最终造就了一个喧闹而拥塞的环境,即便足不出户,居民也能感受到这一点。

对于北平这座城市而言,如何容纳不断涌入的外来人口是一项艰巨的任务。城墙形成了一道令人生畏的实体界线,这道巨大的围墙阻碍了城市人口外向开拓新城区,也不利于城市近郊发展。在城墙环绕的市区中,虽然空间非常拥挤,但并非每一寸土地都被充分利用。内城中的宫殿和粮仓,以及外城中的祭坛和空置土地,都提供了相当面积的开放空间。史明正和董玥指出,市政府正是利用皇家宫殿园林,修建了公园等城市公共娱乐空间[这些公园包括社稷坛旧址上的中央公园,太庙旧址上的古物陈列所,颐和园,天坛,先农坛旧址上的城南公园,北海公园,地坛旧址上的京兆公园,景山公园,以及中南海公园。]。外城中大面积的空地变成了垃圾堆积场,或者由同乡会作为“义地”而保留下来。新来的人挤进了已有的人口中心和居民区,使得这些区域的人口密度进一步增长。

尽管处在长期的预算危机之中,北平市政府还是努力在尚不发达、人口稀疏的区域建造新的住宅区。目标地点之一是居于外城中心地带的天桥地区,占地大约2.6平方公里。天桥北邻前门商业区,东邻天坛,西邻先农坛。1936年,市政官员和工程师开始讨论在天桥与天坛之间沿街建设“平民住宅”的方案。这一方案设定了主要目标:为穷人提供经济上可以承受且居住环境良好的公共住宅。政府投资3万元修建住宅,可供130家居住,建设工程于次年开工,不到5个月就已完工。这个工程最终建造的住宅,包括140个单元、28个公共厕所、若干人行道、数个大门和出于安全考虑建造的两段围墙[唐博:《民国时期的平民住宅及其制度创建:以北平为中心的研究》,载《近代史研究》2010年第4期,133—143页。]。然而,1937年7月28日,当最后一座脚手架被拆除的时候,北平城已经陷入了混乱。29日晚,日本人占领北平,开始了长达8年的日伪统治。天桥工程因此成为北平市政预算所支持的第一个、也是最后一个公共住房建设工程。这一市政工程显然无法彻底地解决城市住房紧缺的问题,更多是政府对社会底层民众作出的一种家长式的关心姿态。天桥工程建造140个住宅单元,可供400至600人居住[当时北平每间客房的平均人数在3到4人。见Sidney Gamble(甘博),How Chinese Families Live in Peiping: A Study of the Income and Expenditure of 283 Chinese Families Receiving from $8 to $550 Silver per Month, p.132。]。根据1934年的人口调查,仅天桥所在的外五区,官方记录中的贫户就多达8000人,这些人都是平民住宅工程的服务对象,但显然这一工程无法满足如此巨大的需求。[北京市档案馆藏资料:1949年以前,12-2-275,“北平市政府公安局市政统计表”,1935年。]

人口迁移使北平成为一个拥挤的地方。甘博的调查显示,在1910年代末,内城与外城的平均人口密度为每平方公里12983人[Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),pp.94-95.]。1946年,每平方公里人口增长了80%以上,达到23107人。在接下来的两年里,人数继续增加,到1948年达到26196人[白淑兰等编:《北平市工务局:〈北平市之概略〉1946年》,载《北京档案史料》1992年第2期,16页;韩光辉:《北京历史人口地理》,334页。]。各区人口增长情况并不均衡,在20世纪初,一些城区人口增长更加迅猛。以高度商业化的外二区为例,这里在20世纪之交就已经是北平人口最稠密的区域,而从20世纪10年代到30年代末,该地区人口密度的增长超过50%,从每平方公里32000人增加到46332人,几乎是北平平均人口密度的两倍[Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),pp.94-95;韩光辉:《北京历史人口地理》,334页。]。王振惠和辛福生所在的区域,是1937年到1945年间北平人口密度第三高的区域,达到每平方公里约23000人。[北京市档案馆藏资料:1949年以前,12-2-132,“北平市政府警察局户口统计”,1937年。]

该案庭审供词表明,王振惠和辛福生两家所居住的大杂院归附近一所寺庙所有,并由那里的和尚负责经营。这座院落由若干院子组成——王家和辛家居住在内院,而王香玉的男友王立德则居住在紧邻的东院。很多类似的大杂院最初是富人居住的独门独院,或是为官府机构、商业场所、宗教机构所用。由于人口和经济压力,这些院落中的一部分被分割出去。所有者和经营者将其中的一些院子或厢房出租给外来的家庭和个人。厢房是一组相对独立的建筑,通常由3间房间(即“两个屋架之间的空间”)组成[Sidney Gamble(甘博),How Chinese Families Live in Peiping: A Study of the Income and Expenditure of 283 Chinese Families Receiving from $8 to $550 Silver per Month, p.129.]。随着越来越多的人不断住进来,厢房被进一步划分为两个或三个房间,每一个房间都面向院子单独开门[陶孟和:《北平生活费之分析》,104页。]。人力车夫王振惠全家人挤在北房中一个被分割出的房间里,小贩辛福生一家人也居住在北房,王立德则住在隔壁院南房的一个房间里。

一个被分割出的房间大约2.6—3.65米长,2.13—2.89米宽,2.13—2.89米高[陶孟和:《北平生活费之分析》,105页。]。房中有砖炕,约1.15米高,约1.8米宽。炕三面靠墙,一面朝向房间中央。炕上铺有芦席,炕下装有烟道,以便在冬季取暖。炕是一种“可以使用多年且极少磨损,不需要复杂的建造过程”的“实惠的设施”[陶孟和:《北平生活费之分析》,105—106页。]。炕的主要缺陷是不能移动,且占用面积较大,在有些情况下甚至可能超过房间面积的三分之二,这种结构往往会阻碍空气流通。房间内窗户的设计也会影响通风,大窗户通常是“两扇板棂窗”,窗棂背上“糊纸”。在这些被分割的房间中,这样的大窗户很常见,但是往往都在同一面墙上,房门则朝向院子。后墙上没有窗子或者只有很小的通风口,这种设计会导致房间内空气滞闷。[陶孟和:《北平生活费之分析》,105—106页。]

有相当多的人住在大杂院的小屋里,如王振惠、王香玉两代人的四口之家就住在一个房间里。在当时的北平,这种拥挤的生活条件并不少见。甘博在1933年对北平家庭收支情况的研究中,收集了283个本地家庭的账单,包括“一个月或更长时间内,在食物、衣服、房租、暖气、照明,以及其他杂项上,家庭的收入和支出”[Sidney Gamble(甘博),How Chinese Families Live in Peiping: A Study of the Income and Expenditure of 283 Chinese Families Receiving from $8 to $550 Silver per Month, p.2.]。甘博采集的家庭收入从每月8元到550元不等,大部分家庭来自城市劳工阶层,因为这项研究是源于“对工人经济生活日益增长的兴趣”[Sidney Gamble(甘博),How Chinese Families Live in Peiping: A Study of the Income and Expenditure of 283 Chinese Families Receiving from $8 to $550 Silver per Month, p.1.]。在他的跨阶层样本中,有124个家庭(44%)住在一个房间里[Sidney Gamble(甘博),How Chinese Families Live in Peiping: A Study of the Income and Expenditure of 283 Chinese Families Receiving from $8 to $550 Silver per Month, p.129.]。随着家庭收入水平的下降,拥挤问题明显加剧,例如在牛鼐鄂的研究中,通过对1200个贫困家庭的调查,他发现82%以上的家庭只租得起一间房。在更极端案例中,有8个家庭只能租半间房[牛鼐鄂:《北平一千二百贫户研究》,载《社会学界》1933年第7期。见李文海主编:《民国时期社会调查丛编:底边社会》,福州:福建教育出版社,2005年,723页。]。拥挤的生活条件引起了城市管理人员和公共卫生人士的严重担忧,他们担心这些家庭更容易接触到传染病。“如果把染病的家庭成员送回家,”英国医学传教士曾在日记中写道,“没有办法把病人与其他家人隔离开来——他们都睡在占房间绝大面积的大‘炕’上,家里其他人不可避免地会受到感染。”[Grace E. Woods, Life in China, Braunton Devon: Merlin Books Ltd.,1992, p.66.]

20世纪早期北平的公共卫生设施很原始,数量不足且缺乏应有的维护,无法满足迅速增长的城市人口需要,而贫民区大杂院中的设施通常是最差的。1934年,全城仅有大约9600户(约等于50000人)能够用上自来水,3年之后,拥有自来水的家庭增加到了10500户,但仍有超过95%的城市居民依靠水井或水夫来获得日常用水。 对于大杂院居民来说,生活中最为艰难、最令人不快的方面或许就是卫生设施了。这里的污水管道系统修建于几个世纪以前,虽然仍然在发挥作用,但是很容易堵塞。唯一可行的解决办法就是每年清淤,才能使这套陈旧的系统继续工作。一般情况下,污水沟是暗沟,只有挖开这些污水沟才能彻底清淤。这项工作常常要花费数月时间。在这段时间里,“城市的空气中弥漫着未经处理的污水的难闻气味”[Yamin Xu(徐亚民),“Policing Civility on the Streets: Encounters with Litterbugs,‘Nightsoil Lords'and Street Corner Urinators in Republican Beijing”,in Twentieth-Century China 30, no.2(2005),pp.37-38.]。垃圾也很少能被集中处理,在很多情况下,甚至堆得“比附近院落地面还高”。[Yamin Xu(徐亚民),“Policing Civility on the Streets: Encounters with Litterbugs,‘Nightsoil Lords'and Street Corner Urinators in Republican Beijing”,in Twentieth-Century China 30, no.2(2005),pp.37-38.]

除了原始的污水管道系统,大杂院里的厕所也是个大问题。王香玉一案显示,大杂院里的房屋并没有配备独立的卫生间,因此,这里的居民只能共用厕所。公共厕所可能位于院子的角落,或是附近的胡同中。白天粪夫带着粪勺、背着木桶,走街串巷清理粪便,然后用手推车将这些粪便运送到田地里去施肥。经过胡同与大杂院的时候,他们“将难闻的气味散播到走过的所有地方,而且粪便也会沿路泼洒出来”[Yamin Xu(徐亚民),“Policing Civility on the Streets: Encounters with Litterbugs,‘Nightsoil Lords'and Street Corner Urinators in Republican Beijing”,in Twentieth-Century China 30, no.2(2005),pp.37-38.]。未经处理的污水、堆积如山的垃圾,再加上这些粪便,使得居民区肮脏不堪,用一位英国外交官妻子的话说,它们使得北平变成了“世界上最肮脏、最难闻的城市”。这个城市“能让最久经锻炼而满不在乎的旅行者看上一眼就感到恶心”。[Susan Townley, My Chinese Note Book, New York:E. P. Dutton & Co., London: Methuen &Co.,1904, p.234.]

最后,很多大杂院的建筑都年久失修。“上层家庭的房子通常用青砖建成,房顶上铺有瓦片”,而“较廉价房子的墙壁,是由土坯砖辅以泥土和石灰垒砌而成”[Sidney Gamble(甘博),How Chinese Families Live in Peiping: A Study of the Income and Expenditure of 283 Chinese Families Receiving from $8 to $550 Silver per Month, p.121.]。虽然建筑材料各有不同,但是所有建筑都需要定期维修,来保持良好的状态。在日常维修过程中,“不论是砖块、木材还是瓦片,仍可利用的部件都会被储存起来并且重新利用”[Elisabeth Frances Wood,“Domestic Architecture in the Beijing Area,1860-1930”,p.8.]。尽管人们努力进行维修,但是在人口增长的巨大压力之下,20世纪早期北平的很多大杂院的房屋都不堪重负。一旦不能及时维护和翻新,这些房屋建筑就会失修颓圮。

定位大杂院

20世纪早期,外来人口遍布北平各处。1937年,北平居民中有大约一半人都来自邻近各省[梅佳编:《卢沟桥事变前后北平社会状况变化比较表》,载《北京档案史料》1998年第5期,24—25页。]。居民的地域多样性的最显著标志,可能就是他们所使用的各种方言,以及迎合他们喜好的各式各样的地方菜肴。燕瑞博(Robert W. Swallow)在中国出生,20世纪二三十年代曾在中国数所高校担任教授,他为北平的这种多元化的“世界主义”特色深深着迷。他曾写道:

在这里,我们遇到了来自二十二省的人,听到了从客家语到蒙古语的各种方言和土语。事实上,对于中国的年轻人来说,为了相互理解而被迫用英语交谈是一件寻常之事,因为广东话和闽南话对这个城市的普通居民来说如同荷兰语一样。我们隔壁的邻居可能是出生在英属殖民地,马来语说得比普通话好,而我们晚宴上的客人可能会有一位四川的军阀和一位来自黑龙江的议员。[Robert W. Swallow(燕瑞博),Sidelights on Peking Life(《北京生活侧影》),Peking: China Booksellers Limited,1927, p.2.]

新移民以多种不同的方式改变了这个城市的特点。燕瑞博注意到北平新建的公园里出现了一种新的消遣方式:

在娱乐场所和公园里,这种语言的混杂和类型的多样表现得非常明显,也是在这些地方,我经常能看到一群人坐在一起,试图猜测彼此的省籍。他们先研究彼此的特征和衣着风格,然后,如果可能的话,听听彼此的对话。这是一种无伤大雅而又十分有趣的娱乐活动,尽管有的时候人们难以相互理解,但是通过练习,他们还是能在一定程度上熟练地进行这种活动。[Robert W. Swallow(燕瑞博),Sidelights on Peking Life(《北京生活侧影》),Peking: China Booksellers Limited,1927, p.2.]

除了塑造一种“世界主义”的地域多样性氛围外,外来人口在改变北平的空间特征方面也扮演了关键角色。如前所述,北平的城墙限制了这座城市向郊区扩展。由于政府的财政预算危机以及私人投资有限,北平很少开展大型房屋建设工程。外来人口除了挤进已经十分拥挤的住宅区以外,几乎别无选择。结果,“那里街道狭窄”,甘博注意到,“房屋一个挨一个,院落小到不能再小,每处房屋都住着很多人”[Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),pp.94-95.]。布局狭窄的胡同、日益缩小的院子、破败的房屋以及拥挤的居民区出现在北平的地平线上。

在某些方面,北平居民区的迅速扩张与美国和欧洲城市中的“贫民区化”过程相类似,这种“贫民区化”在19世纪初改变了美国和欧洲的城市面貌。在纽约、波士顿、伦敦(仅以这几个已经得到深入研究的城市为例),国内的人口流动以及国际移民重新划定了这些城市的空间边界和区域地图。新移民首先在已有的居民区落脚,然后逐步扩展到城市边缘地区。在工业区的边缘,逐渐出现劳工阶层居住区和移民社区。19、20世纪之交,社会上层人士会尽量远离诸如波士顿北端或纽约下东区等贫民区。贫困、外来者身份以及暴力活动等,都是贫民区有别于其他更加富裕社区的特征[Sarah Deutsch, Women and the City: Gender, Space, and Power in Boston,1870-1940, New York: Oxford University Press,2000, p.6.]。不过,北平中下层市民居住的大杂院不同于美国和欧洲的贫民区。大杂院并不局限于特定的城区或地段,而是分散在城中各个区域。在北平的居民区里,阔绰奢侈的建筑与破败的房屋混杂而立。在社会构成方面,北平大杂院内的居民,社会阶层复杂,经济生活水平也多有不同。有些家庭能够依靠有限的资源勉强度日,有些则生活艰难,甚至一贫如洗。职业、收入、生活方式、服装以及食物这些明确或隐晦的标记,清楚地显示了社会差异和经济分化的存在。上文引用的美国社会工作者威克斯夫人(见第一章)的描述使我们得以窥见北平大杂院这种建筑和社会组成的混杂状态。

威克斯夫人于1920年在北平为美国教会工作,她的住所位于紫禁城东灯市口地区的教堂院内。1902年,结合教会使团的资金和庚子赔款,这座教堂得以重建。甘博说它是“哥特式建筑的美丽典范”[Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),p.142.]。离大街不远处有一所美国教会学校、一座小教堂和基督女青年会;再往里去,穿过一座大门,是传教团的综合楼、教堂、教会活动场所、女子学校、女子工作楼和六座外国人公寓。甘博曾经对这里的住户进行过抽样调查,他说这个建筑群是“北平城的一个景观”。他写道:“对于一个来自外邦的人来说,这里尤其赏心悦目,因为这里有北平城难得一见的绿地。”[Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),p.142.]该地区其他醒目的建筑物有:蒙古王爷的府邸、警察局和宪兵队、北平大学女子分部,以及一位中国退休官僚的私人洋房。[Fannie S. Wickes, My Nearest Neighbors in Peking,见Sidney Gamble(甘博),Peking:A Social Survey(《北京的社会调查》),pp.324-326.]

一份官方的土地评估指南将北平的土地划分为20个等级。根据这份指南,美国公理会大楼属于第二等级,即从地价来说处于第二高的水平。这座大楼的三面由三条胡同包围,而在同一街区还有其他六条胡同。在这九条临近的胡同里,有一条属于第四等级,其他八条则属于第六等级。这个教堂街区所在的内一区包含了不同价格等级的土地,这些土地的价格从第一级到第十三级不等。换言之,这个区域里混杂了各种建筑,这些建筑有不同的地价、建筑风格、建筑材料、设施配备水平和维护程度。价值最高的建筑是一幢外国风格、有加固的水泥楼板的多层楼房。等级稍低者通常是用“表面涂着泥土和石灰的混合物的土坯砖”建成的石灰房,最差的则是泥土建成的土房。[北平市民政局,J3-1-70,“北平市标准地价及建筑改良物价表”,1947年7月。]

威克斯夫人的住所位于“一条窄小的死胡同的尽头,一堵高墙后面”。她写道:“这是一条胡同的支线,长不到50码,两边的墙上各开有三个院门。”[Fannie S. Wickes, My Nearest Neighbors in Peking,见Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),pp.331-332.]然而,在每扇门后面,都有一处阴暗的院落,住着几户中国家庭。每座建筑可能有自己的特征以及有序或混乱的生活节奏,但他们共享共同的社区空间。大杂院并不局限于城市周边地区,而是与富裕地区相距不远。

从美国公理会使团建筑到附近的中国市民居住的大杂院仅几步之遥,却反映了社会阶层的变化(见图5)。威克斯夫人的劳工阶层邻居包括鞋匠、人力车车夫、理发师和妓女。除此之外,还有一位“小资产者”——“拥有50辆人力车的车主,他在白天将车租出去”;还有一个军官家庭,颇有资财,他们家经常有“穿绸缎或毛皮大衣的朋友”来拜访[Fannie S. Wickes, My Nearest Neighbors in Peking,见Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),p.369.]。当一些家庭在赤贫中挣扎并受到健康困扰时,而这个军官家庭却有能力雇佣一个女仆来照顾家务。大杂院的孩子不一定都被剥夺受教育的机会,也可能拥有更好未来的机会,但不同的家庭会做出不同的选择。例如,鞋匠的儿子夜以继日地帮助父亲制作“边缘镶有皮毛”的鞋子,但是人力车车主的家庭则支持孩子们的教育,女孩和兄弟们一起上学。[Fannie S. Wickes, My Nearest Neighbors in Peking,见Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),p.369.]

▲图5A 美国公理会教堂,威克斯夫人的住所就在此处

图片来源:《甘博照片集》(290A_1660)。

▲图5B 威克斯夫人的中国邻居所居住的大杂院,临近教堂

图片来源:《甘博照片集》(263A_1501)。

这一时期社会学家的研究以及小说中的描写都印证了威克斯夫人的观察,这些研究和叙述也让我们能够了解更多的细节。贫苦不堪的家庭更可能居住在拥挤的大杂院里。大多数是已经不再壮年的人力车夫,或是收入微薄的小贩和佣工。在无法获得新鲜蔬菜的情况下,他们的日常食物通常是玉米面、红薯、小米和咸菜。即使节衣缩食,全家人挤在一个破败不堪、屋顶漏雨的房间里,这些家庭还是无法按时支付租金[李景汉:《北平最低限度的生活程度的讨论》,载《社会学界》1929年第3期,3页。]。老舍的小说《骆驼祥子》就捕捉到了这种贫民区生活的悲惨景象,特别是在此苦苦挣扎的妇女。书中写道:

顶苦的是那些老人与妇女。老人们无衣无食,躺在冰凉的炕上,干等着年轻的挣来一点钱,好喝碗粥,年轻卖力气的也许挣得来钱,也许空手回来,回来还要发脾气,找着缝儿吵嘴。老人们空着肚子得拿眼泪当作水,咽到肚中去。那些妇人们,既得顾着老的,又得顾着小的,还得敷衍年轻挣钱的男人。她们怀着孕也得照常操作,只吃着窝窝头与白薯粥;不,不但要照常工作,还得去打粥,兜揽些活计——幸而老少都吃饱了躺下,她们得抱着个小煤油灯给人家洗,作,缝缝补补。屋子是那么小,墙是那么破,冷风从这面的墙缝钻进来,一直地从那面出去,把所有的一点暖气都带了走。她们的身上只挂着些破布,肚子盛着一碗或半碗粥,或者还有个六七个月的胎。她们得工作,得先尽着老的少的吃饱。她们浑身都是病,不到三十岁已脱了头发,可是一时一刻不能闲着,从病中走到死亡;死了,棺材得去向“善人”们募化。那些姑娘们,十六七岁了,没有裤子,只能围着块什么破东西在屋中——天然的监狱——帮着母亲做事,赶活。要到茅房去,她们得看准了院中无人才敢贼也似的往外跑。[老舍:《骆驼祥子》,北京:人民文学出版社,1962年,147—148页。]

还有一部分大杂院的住户,虽然贫困,但还不至于身无分文。他们通过极其繁重的劳动获得微薄的收入,而衰老、体力衰退、意外疾病或是暂时的失业都可能使他们陷入赤贫。在甘博关于283个家庭收支情况的研究中,有116个家庭属于这个群体,其中的113个家庭都只有一个房间,每个房间中挤着三到四个人。甘博总结道:“一个额外房间的租金是一项很大的支出,除非这些低收入家庭的收入有相当的增长,否则他们无法保证这项支出。”而且即使这些家庭的收入确有增长,这笔收入也“得花在食物”而非“额外空间的租金”上。[Sidney Gamble(甘博),How Chinese Families Live in Peiping: A Study of the Income and Expenditure of 283 Chinese Families Receiving from $8 to $550 Silver per Month, pp.129-132.]

这些大杂院为一个多样化的居民群体提供了住所,这些居民的籍贯、职业、收入水平及总体经济状况都很不同。即便是在同一座院子中,也可能住着经济地位悬殊的几个家庭。对于低收入家庭来说,他们在经济的不确定性中苦苦挣扎,常常在很长一段时间内没有任何稳定收入。他们住在大杂院中,只是因为除此之外没有其他选择。而威克斯夫人的记录也表明,有相对稳定收入的居民能够住得起更大的房间或更好的居民区,但是他们更愿意牺牲宽敞的居住空间,从而节省开销,以保证其他基本生活需求。“较富裕的”居民住在大杂院里,体现了他们在经济上缺乏安全感,也表明他们生活境况的不稳定性。政权交替、内战、外国军队入侵、通货膨胀等因素,影响了他们在经济方面的信心。

负面印象中的大杂院

在很长一段时间内,欧洲和美国城市中的贫民区在警察报告和社会调查里都被描述成暴力和混乱的中心。在这里,各种麻烦层出不穷,需要通过城市警察的惩戒性权力和社会改革运动的道德指引加以规训。在这个方面,北平与西方城市并没有什么差别。刑事案卷档案与当时的社会调查都强调了大杂院中众多令人担忧的因素。一个家庭的悲惨遭遇总是暴露在邻居警觉的目光之下,并成为闲话主题;贫困破坏了家庭关系。犯罪团伙不断寻找机会,试图利用那些处于绝境之人以非法获利。

警惕的目光

在邻居的警惕目光之下,大杂院一定程度缺乏隐私,这是其环境的一个特点。正如威克斯夫人的田野调查报告所言,家庭责任和家庭活动(如婚礼和葬礼)是在公开背景之下进行,并由邻居担当见证人。例如,在第四家,人力车车夫的妻子是个“不爱整洁”的女人,“从来没有见过她嘴里不叼香烟”[Fannie S. Wickes, My nearest neighbors in Peking,见Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),p.332.]。附近军人的家人也染上了烟瘾。那家有两个女人,一位是老母亲,一位是年轻的媳妇,“轮流吸水烟袋,如果不喜欢吸纸烟的话”[Fannie S. Wickes, My nearest neighbors in Peking,见Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),p.370.]。威克斯夫人还在附近遇到了一位无家可归的妇女。她看上去“很脏,头发凌乱”,“她那毫无生气的眼神和呆板的表情,表明她的智商很低”[Fannie S. Wickes, My nearest neighbors in Peking,见Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),p.334.]。她在这一带只待了一会儿,就成了人们议论的对象;她的故事众人皆知,这给她带来了同情和批评。邻居说这名妇女是被丈夫遗弃的受害者;而她本可以为自己的不幸处境分担部分责任,因为她从来就不是一个善于“理财”的人——“她把这些钱全部都用来购买街上小摊贩们那些花里胡哨不实用的东西,因而她最后连洗漱的水钱都剩不下”。[Fannie S. Wickes, My nearest neighbors in Peking,见Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),p.334.]

看到邻居受苦,一些人介入并提供了一系列的帮助——从一顿饭到几件衣服,到借钱施以援手;另一些人则准备把邻居的困境变成一个快速发财的机会。1943年4月16日,23岁的张张氏离家出走。她19岁时嫁给了一个名叫张永义的理发铺伙计,婚后她与丈夫、婆婆以及3个小叔子一起住在内五区西绦胡同83号的大杂院里。当丈夫外出干活时,张张氏常去本胡同对门82号邻居高德氏家串门。其中一次,高德氏注意到张张氏面色苍白,“衣衫不整”,便谈起日子过得如何。张张氏自言丈夫挣得很少,这些年来“生计困窘”。高德氏趁机说“不如另行找主改嫁,且能丰衣足食”,她可以“代为找一山东人”,名叫姜三,靠“卖刮骨肉”为生,“家中有房地,衣食不缺”。张张氏犹豫了一下,最后答应下来。高德氏找来妯娌高郑氏帮忙。按照她们的计划,张张氏会在丈夫外出干活后,与姜三在火车站碰面,然后“一同上车回山东”。[北平伪地方法院,J65-7-3389,高德氏、高郑氏,1943年。]

据后来张永义的口供,4月16日上午,张张氏“把孩子放下,对我母亲说找我哥哥要钱去”,离家出走。她到前门东站,姜三正在那里等她。二人登上火车之前,日本警察在站口拦住他们“检查居住证”,张张氏因“证件不符被撕”,无法上火车,姜三自行登车离去。张张氏起先不敢回家,一个人在街上游荡,天黑之后,她不想露宿街头,只好转回家中。当家人问起白天的去向,张张氏和盘托出她背夫潜逃的经过。张永义恼羞成怒,立即报警。警察很快逮捕了高德氏和高郑氏二人。

在日常家庭生活中,邻居交往带来了很多复杂的后果,极大地模糊了公共空间和私人空间的界限。对于生活在大杂院的妇女而言,这两个空间并非泾渭分明的不同地带,而是密不可分、相互依存,持续不断地相互影响。

道德暧昧性

社会改革家和市政官员不仅关心这些大杂院居民悲惨的居住环境和经济困难,还要关心他们因物质生活上的困苦挣扎而导致的道德沦丧。本书第一部分论证了社区存在各种形式的性交易,如季节性性交易和贩卖妇女;但并非所有邻里间发生的性接触都是商业性质的。一些人从简单的借贷基本生活必需品开始;这些交换在某种程度上可能会导致对性的期望。在一个案例中,30岁的北支厂工人王清亮和妻子王李氏住在外五区集贤里3号,夫妇手头不宽裕,但关系还算融洽。根据后来王清亮在法庭上的口供,“民国二十八年我到山西有事不在家里”,“及至民国二十九年阴历五月初四日,我由山西回至家里,忽见王李氏身怀有孕,当即向伊查问。据伊言说怀中之子为我所有,我即深为诧异”。正当王清亮要查出个究竟,他的妹妹黄王氏提供了一个有用的线索。她说同院居住有个邻居名叫赵玉,是个画匠,在王清亮去山西做工时,她“撞见王李氏与赵玉时常在一出玩耍说笑,举止轻佻,颇有闲话”。就在王清亮打算与妻子对质时,王李氏跑掉了,“不知去向”,赵玉也不见踪迹。这二人的失踪似乎证实了黄王氏指证的谣言。警察花了两年时间才找到离家出走的王李氏和赵玉。在北平地方法院的问讯中,王李氏证实说,赵玉曾经“借钱周济”,之后两人相好,并在王李氏家中“和奸,两相愿意”,直到王清亮回家后,对她的怀孕起了疑心,王李氏觉得这件事瞒不住了,于是决定与赵玉出走。离家出走两年间,王李氏为赵玉生了一儿一女。[北平伪地方法院,J65-7-2903,赵玉、王李氏,1943年。]

邻里之间的情感纠葛也可能始于双方在附近的偶遇和一些休闲活动。这些异性社会关系和婚外性行为经常引发诉讼。正如刑事案件档案所显示的那样,大杂院成为妇女与小家庭圈子之外的人进行互动的主要社会空间。下面的案例揭示了妇女如何通过闲暇活动与男性邻居建立起亲密而有争议的关系。案件涉及一名叫关维义的22岁男子。1944年8月29日,北平伪地方法院以“意图奸淫和诱未满二十岁之女子脱离家庭”及“共同盗窃”罪对其提起审讯[北平伪地方法院,J65-8-5380,王银子,1944年。]。案件审结,关维义被判6个月有期徒刑。据称受害者是关维义的邻居,17岁的王银子。根据王银子的祖母王刘氏的起诉书称,“缘被告王银子自伊养母王云仙死亡之后,即与王云仙之母王刘氏同居一处,受其教养监督”,后与被告关维义“彼此勾引成奸,嗣复续奸多次”,“迨至旧历四月十一日,王刘氏返京,被告关维义因感通奸不便,乃诱使被告王银子窃取家中财物,与伊同至伊家姘度”。所盗财物有棉被2床、棉褥1床、棉夹单衣50件及钞洋290元等。诉状中所称通奸与诱拐等情事,发生在王刘氏外出看望住在天津的女儿之时。待她回到北平后,王银子离家出走。情急之下,王刘氏只得向邻居求助。有位邻居平日靠磨剪子为生,因为他整天走街串巷,似乎知道发生了什么。他告诉王刘氏,他看见王银子形迹可疑,“一天竟打扮”,还时常在关维义家里逗留很长时间。王刘氏听闻此言,急忙跑到关维义家,将王银子寻获。在法庭调查中,王银子讲述了她是如何与关维义“发生奸情”的:

问:你二人通奸时是双方乐意的吗?

答:是双方乐意的。

问:你二人怎么通的奸呢?

答:我们是街坊,我屋内有无线电,他常去听去,发生的爱情。

问:关维义听无线电去,你们二人怎么有的奸呢?

答:我乐意,那天我屋无人,他去听无线电去,我叫他别走,后来就同他睡了。

在当地方言中,收听广播也被称为“听话匣子”。北平第一家官办的广播电台于1927年9月1日开播,同年年底,北平第一家商业电台也开始运营[中国第一家广播电台是由美国商人于1923年1月23日在上海创办的。每天晚上播放大约一小时节目,上海全市有500余台无线电收音机接收播音。这家外国电台只播出了几个月就被当地政府关闭了。《当代中国的广播电视》编辑部选编:《中国广播电视大事记》,北京:北京广播学院出版社,1987年,441页。]。根据1928年6月的一项调查,在北平有45家商店可以买到收音机,全市有1950户家庭有收音机。由于首都南迁造成的经济萧条,个人订阅电台广播的人数在1936年减少了一半,仅1000户出头。日军占领北平后,伪政府向当地百姓推荐了官方改装的收音机,可以接收由他们控制的频道。1937年到1945年,在北平售出了4万台这种改装过的收音机。[究竟有多少市民家庭拥有收音机,具体数字不得而知。根据1943年的人口普查,在粮食配给制度统计中,北平11个区共有220545户家庭登记。根据这一统计数据,大约18%的北平家庭能买得起一台收音机。赵育民:《北京广播事业发展概述》,见《文史资料选编》,第14辑(1982年):202—207页;北平市伪社会局,J2-7-471,“第二次配给主要食粮品实施要领:户口统计”,1943年。]

从抗战胜利结束到1949年初共产党在北平取得胜利,除了政府开播的电台外,还有7家商业电台、2家国民党军事电台和1家由美国海军开办的电台。全市收音机的数量增加到5万台以上[赵育民:《北京广播事业发展概述》,208页。]。曲艺节目在20世纪40年代主宰了电台广播。广播从早上半个小时的商业报道开始,接着是本地的单弦节目。9点,传统的评书节目一直播放到中午。下午的节目有各种类型,包括单弦、京剧、相声、快板和评书[常人春:《老北京的风俗》,北京:北京燕山出版社,1990年,121页。]。各种各样的广播节目使人们可以在家里自娱自乐。对那些没有额外娱乐开支的人来说,广播是他们的一个娱乐方式。在他们的社区里,人们可以找到帮助、情感上的满足、廉价的娱乐,甚至是性服务。这些接触带来的结果好坏参半。邻居参与家庭事务模糊了公共和私人的界限,但邻居也可以在社会和经济形式上提供急需的帮助。

犯罪因素

犯罪的元素

到20世纪初,大多数市政管理者和社会改革者认为北平的大杂院是个在道德上模棱两可的地方,是民间冲突的温床,也是社会弊病的制造者[Yamin Xu(徐亚民),“Wicked Citizens and the Social Origins of China's Modern Authoritarian State: Civil Strife and Political Control in Republican Beiping,1928-1937”; Wenjun Xing(邢文军),“Social Gospel, Social Economics, and the YMCA: Sidney D. Gamble and Princeton-in-Peking”,Ph. D. diss., University of Massachusetts, 1999.]。举例来说,周叔昭在对20世纪30年代北平拐卖犯罪的研究中,就大杂院的犯罪倾向发表了评论:

北平特产的大杂院,它是何等的一个罪恶收容所,在人们接近、混杂、多重的接触中,有两个现象发生:(一)耳濡目染的交际使人们得以互相传授恶行,(二)特殊的接近使各人们更能相认识。在这种情形下,诱拐人一方地召集犯罪团体的机会,一方面,因为对于被诱人地位及问题的了解,时刻得到下手的暗示,更能利用此种知识,来网罗妇女。[周叔昭:《北平诱拐的研究》,122—124页。]

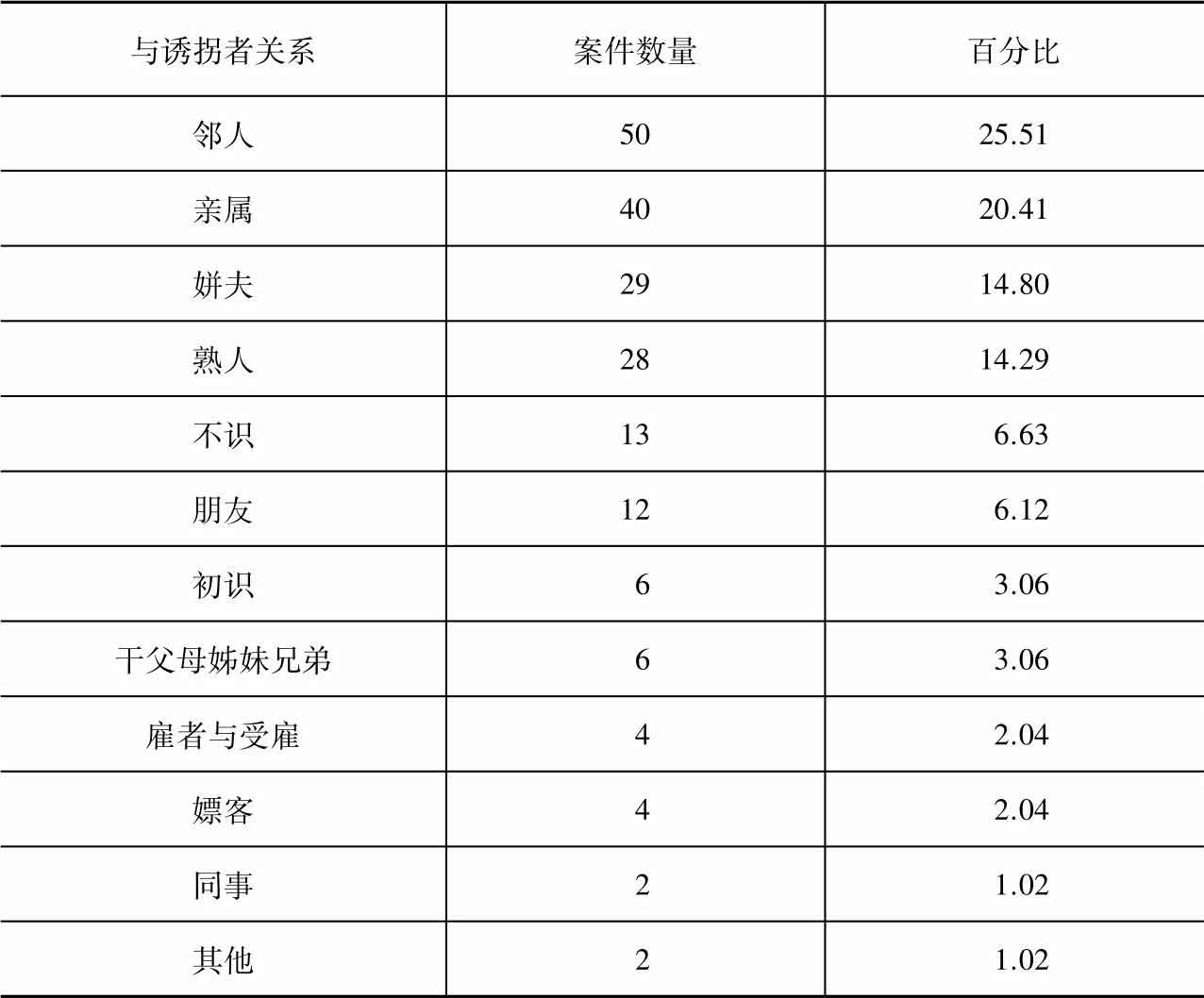

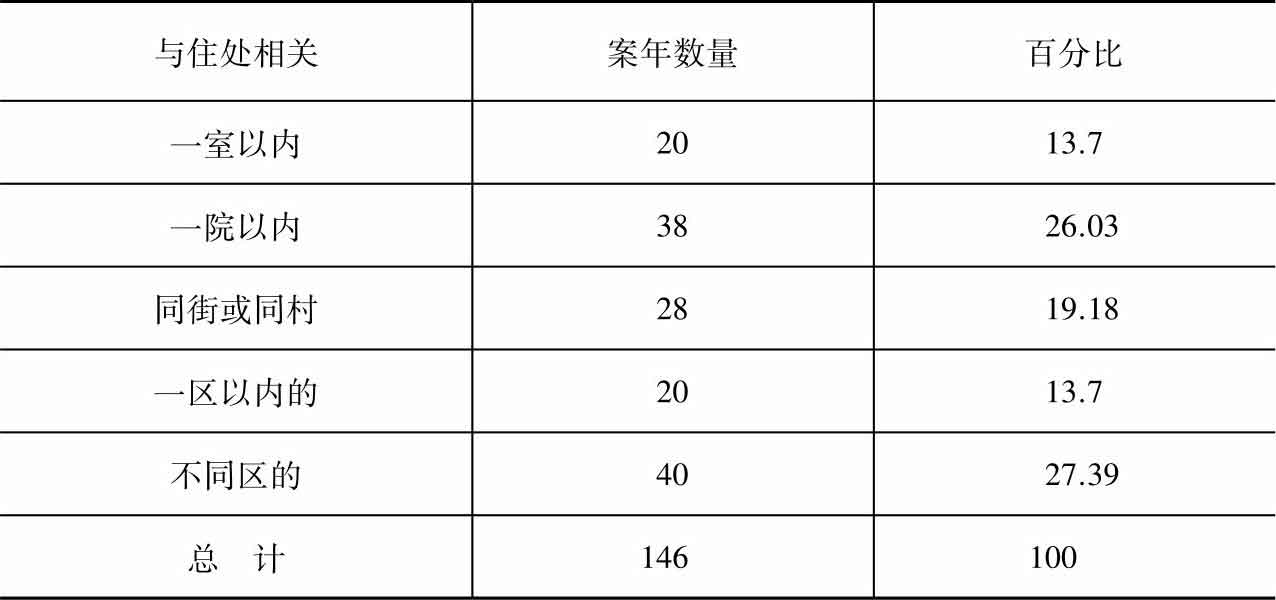

周叔昭在研究中发现,约25%的诱拐犯是受害者的邻居,邻里关系是这些犯罪活动的关键组成部分(见表3.4);在26%的案件中,诱拐犯与受害者住在同一座四合院里(见表3.5)。

▼表3.4 诱拐者与受害者之间的关系(按关系类型划分)

▲资料来源:周叔昭:《北平诱拐的研究》,硕士论文,燕京大学社会学系,1933年,122—124页。

▼表3.5 诱拐者与受害者之间的关系(按住处划分)

▲资料来源:周叔昭:《北平诱拐的研究》,硕士论文,燕京大学社会学系,1933年,122—124页。

这些令人担忧的数据证明了执法部门在20世纪三四十年代的安全行动之正当性[周叔昭:《北平诱拐的研究》,122—124页。]。这些强硬措施不仅旨在恢复社区秩序,还试图利用邻居的警惕之眼来重振相互监视的保甲制度。

在帝国时期,将邻里关系纳入控制体系的想法曾得到广泛的讨论[Kung-chuan Hsiao(萧公权)在其经典的帝国晚期控制研究中,认为保甲在《周礼》和《管子》中被描述为一种以社区为基础的相互监督的措施,被认为是维护社会秩序的最佳手段。见Kung-chuan Hsiao, Rural China: Imperial Control in the Nineteenth Century(《中国乡村:19世纪的帝国控制》),Seattle: University of Washington Press,1960。]。“邻”一词经常出现在诏书、会典和法律法规中。善邻不仅会在邻居遇到麻烦时提供帮助,还能保持着警惕,并向当地权力机关举报任何可疑的活动。这种邻里监督的概念,导致了“保甲”组织作为一种行政政策诞生。保甲最早出现于11世纪中期的北宋,将相邻的家庭组成一个监督单元,然后逐级监管。当地百姓负责举报犯罪活动,协助官员进行抓捕;不这样做将会招致惩罚或惩处。

北京的保甲之制始建于14世纪,是明朝开国皇帝朱元璋在王朝更迭后雄心勃勃地恢复社会秩序所采取措施的重要组成部分[尹钧科等:《古代北京城市管理》,北京:同心出版社,2002年,159—165页。有关朱元璋在改朝换代后进行的恢复社会秩序的运动,参见Timothy Brook(卜正民),The Confusions of Pleasure: Commerce and Culture in Ming China(《纵乐的困惑:明代商业与文化》),Berkeley: University of California Press,1998, pp.19-29。]。在随后的两个世纪里,开展了几次巩固和振兴保甲的行动,但大都失败了,甚至在王朝灭亡前,这个制度就已经崩溃了。1644年清朝建立后,满洲摄政王多尔衮立即颁布法令恢复保甲制度[华立:《清代保甲制度简论》,中国人民大学清史研究所编:《清史研究集》,第6辑,北京:光明日报出版社,1988年,87页。]。清朝保甲制度保留了和明朝相同的功能结构。尽管保甲是帝国统治结构的重要组成部分,并且履行了多种职能,但它在18世纪和19世纪还是逐渐衰落了。张小琳在对清代北京房屋买卖契约的研究中发现,在清代早期签订的契约中,有94%清楚地列出了买卖双方的保甲关系,在很多情况下,为了公正交易,还会提到交易负责人的名字。但到了19世纪初,这一比例下降到了59%;到了清末,只有不到31%的契约提到了双方的保甲关系。[华立:《清代保甲制度简论》,中国人民大学清史研究所编:《清史研究集》,第6辑,北京:光明日报出版社,1988年,87页。]

1935年,国民党上海市政府恢复了保甲制度。尽管历经后来日本占领和解放战争,该制度仍然在整个30年代末和40年代作为城市控制系统的一个组成部分运行着。20世纪的保甲制度保留了与清朝典制描述相同的组织结构。保甲编组包括所有本地居民,以及居住在商店、寺庙、教堂、学校和旅馆房间的寄居者[北平市政府,J1-1-148,“北平市四郊保甲办法答问”,1935年5月。]。政府期望保甲组织能承担大量的任务,如保存人口普查记录,维护地方社会秩序,招募人们参加地方公共工程,改善生活条件,以及促进地方自治的理想[北平市政府,J1-1-148,“北平市四郊保甲办法答问”,1935年5月。]。监视是最重要的功能。当地居民要自觉做好防范,及时报告保甲各组发生的可疑活动。甲长必须密切关注辖区内任何户籍变更、疫情发生的迹象,以及任何形迹可疑的活动。一旦发现有犯罪行为,或者接到居民或下属的举报,必须立即向上级机关报告[北平市政府,J1-1-148,“北平市四郊保甲办法答问”,1935年5月。]。任何企图延迟报告或掩盖犯罪活动的人将会被罚款或面临刑事指控。

在20世纪三四十年代,在国民党统治和日军占领的时期,官员们还是齐心协力巩固了保甲制度。举例来说,在国民党的统治下,为了帮助当地居民了解保甲管制的意义和实施程序,官员们创作了歌曲(保甲歌)、在街上张贴标语、印制小册子、指导保甲人员如何回答常见问题。在20世纪40年代日本占领时期,保甲仍是地方行政体系中一个积极的组成部分,用来打击共产党游击队和维护地方秩序。最后一次全市范围的保甲重新编组是在1946年初,也就是国民党政府光复北平之后。政府动员了252名中小学教师和102名大学生参加此次活动。1946年8月,全市170万居民组成332保和5518甲[北平市政府,J1-7-417,“光复一年北平市政底稿”,1946年。]。近一年后,扩大到343保、5825甲,覆盖了北平7个内城区、5个外城区和8个城郊区的339263户家庭。[北平市警察局,J181-1-402,“北平市警察局各分局管区保甲户口统计表”,1947年。]

政治和社会领导者将大杂院和妇女作为他们运动的中心,以建设一个文明、整洁、道德和有序的城市。官方的辞令和改革派的著作将大杂院视为一个令人不安和危险的地方,他们认为大杂院中的妇女是经济困境、社会混乱和道德沦丧这种恶性循环的囚徒。威克斯夫人这样的社会工作者在看到底层的中国劳动者时受到了极大的震撼,并担心他们的进步愿景与残酷现实之间存在着无法跨越的鸿沟。威克斯夫人称:

每当我看到这些人的时候,我多么渴望能有美国的设施和条件来帮助他们。如果在美国一个现代化的城市里,在上述不到50码长的地方发生那些事情,那么该城市的日程表上肯定要安排社会各种机构或团体去那里进行社会改良工作。中国何时才能开始系统地解决这些问题呢?中国人何时才能被教育到有社会责任感,并且建立一个基于基督教的道德基础呢?中国年轻一代中有些人已经达到了这一程度,虽然人数在逐年增加,但在目前仍是少数。[Fannie S. Wickes, My Nearest Neighbors in Peking,见Sidney Gamble(甘博),Peking: A Social Survey(《北京的社会调查》),p.334.]

尽管对此令人忧虑景象的描述以及改革者的相关言论不胜枚举,我们还是不清楚大杂院里的妇女对于她们的世界、与这个世界相关的活动,以及居住于其中的人是如何理解的。很多人可能觉得这些大杂院所起的作用更多的是支持而不是破坏。邻居警觉的目光、与他人在空间上的紧密联系、大杂院中生活的不便、邻居们对彼此生活的参与或干涉,这些因素往往促成了一个庞大而灵活的支持系统,使得妇女可以更好地应对贫困和家庭生活的悲剧。

妇女们的关系网

在研究19世纪纽约的劳工阶层社区时,克里斯汀·斯坦塞尔(Christine Stansell)指出,虽然这里的妇女居住在“阴湿的地下室”和“小巷中的棚屋里”,但是她们的“家庭生活扩展到了租住房屋之外的过道、毗邻的公寓以及楼下的街道中”[Christine Stansell, City of Women: Sex and Class in New York,1789-1860, p.41.]。“劳工阶层的妻子与母亲正是在城市居民区而非家中,找到了其身份的基础”[Christine Stansell, City of Women: Sex and Class in New York,1789-1860, p.41.]。与此相类似,虽然北平的大杂院到处都是贫穷和困苦,但也为底层妇女提供了各种渠道,使她们可以建立新的友谊,寻找和提供情感支持,以及制订她们自己的生存计划。从准备日常饮食到一同做针线活,从说长道短到保媒拉纤,从建立新的(有时甚至是不合法的)男女关系到制订弃夫潜逃的出走计划,这一系列范围极广的、以妇女为中心的活动标志着大杂院生态的独特节奏,大杂院的这种特点对于帮助妇女权衡其生存手段,树立其社会和性别角色都起到了必不可少的作用。

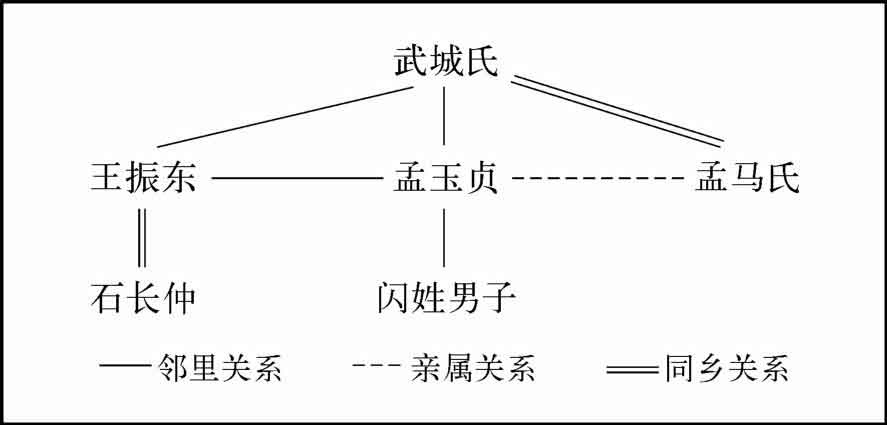

保媒拉纤

1943年,46岁的武城氏与丈夫和已成年的儿子住在北平。同年12月,她注意到以前的邻居孟玉贞“在家无法生活”。孟玉贞的丈夫段兰田以在屠宰场拉猪皮为业,收入微薄,一家人仅能勉强度日。10月间,段兰田从朋友那儿得知,在北平西北约190公里的张家口,可以在“飞机场接电线头”挣钱。段兰田寻思一番之后,决定离开北平去做工。孟玉贞同意丈夫的决定,独自留在北平家中,拉扯两个年幼的孩子。段兰田离家一个多月,孟玉贞既没有丈夫的音信,也没有收到寄回的生活费。根据孟玉贞的母亲孟马氏的口供:“我女孟玉贞带两个小孩在家无以为生,屋内什物均行当卖,无法生活,她自行托我们老世交武城氏等给找吃饭的地方。”在孟玉贞泪流满面的请求下,武城氏联系了一个叫王振东的男子和一位闪姓的邻居,请他们帮忙为孟玉贞寻找合适的下家。在法庭质询时,武城氏供称最终给孟玉贞“找妥给与涿鹿县辉耀堡石长仲为妻”。石长仲应允了这桩婚事,并且允诺给武城氏等1000元,给孟玉贞300元,另付150元路费以便孟玉贞到涿鹿完婚。1943年12月28日,孟玉贞离家出走,远赴涿鹿。3个月后,段兰田回到北平,向法院提起诉讼,控告武城氏,法院以“共同意图盈利和诱有配偶之人脱离家庭”提起诉讼。[北平伪地方法院,J65-8-2439,武城氏和孟马氏,1944年。]

在上述案件中,有多人参与协助孟玉贞离家出走,其中孟玉贞的母亲孟马氏和王振东(与武城氏一起充当媒人的两位邻居之一)护送孟玉贞到涿鹿县,与她的新丈夫会合。因此孟马氏后来成为本案被告之一,面临“共同意图营利和诱拐有配偶之人脱离家庭”的指控。孟玉贞的邻居武城氏,曾亲自到涿鹿县操持孟玉贞的婚事,也是本案关键人物之一。法院文件没有详细交代孟马氏和武城氏之间的关系,但口供显示二人有着一段相当长期且深厚的交情,孟马氏在证词中声称,她与武城氏属于“世交”。孟玉贞的再婚丈夫石长仲与孟玉贞及其家庭任何成员都不相识,但与武城氏的两个邻居,即王振东和闪姓男子是同乡,他们都来自涿鹿县(见图6)。

正如孟玉贞一案所反映的,邻里之间的关系网包含了来自各行各业的人,通过不同形式的关系聚到了一起。他们之中的大多数人都已经做了一段时间的邻居,或者曾经是邻居。他们也可能生活在同一个大杂院,或是住在邻近的院落,步行即可串门走访。除了邻里之间的联系,这一关系网还建立在亲属及同乡关系的基础上,并依靠这些关系不断扩展。这一关系网中的妇女可能通过交换邻里间的小道消息,或观察彼此的进出活动,而建立起强有力的社会关系。她们也可能仅仅是暂时性的邻里关系,或是非正式的合作关系,这种联系始终是简单的、浅层的。社会人类学家A. L. 爱泼斯坦(A.L. Epstein)曾经指出,关系网有两种类型:“直接关系网”(immediate network)与“扩大关系网”(extended network)。前一种关系网“由相当紧密联系在一起的人群组成”,其中成员互动频繁,后一种关系网则是建立在多样化的人群和社会关系的基础之上,这些社会关系的互动性在“程度和类别上”都非常不同。[A. L. Epstein,“The Network and Urban Social Organization”,in Social Networks in Urban Situations: Analyses of Personal Relationships in Central African Towns, edited by J. Clyde Mitchell, Manchester: Manchester University Press,1969, p.94.]

一方面,这种关系网中包括那些主要是在“偶然且短暂地相遇”中的点头之交,另一方面则包括一部分成员与某一特定成员“规律性地交往,并保持相对密切关系”[A. L. Epstein,“The Network and Urban Social Organization”,in Social Networks in Urban Situations: Analyses of Personal Relationships in Central African Towns, edited by J. Clyde Mitchell, Manchester: Manchester University Press,1969,pp.110-111.]。20世纪早期北平底层贫民区中的关系网具备很多“扩大关系网”的基本特征。武城氏作为关系网的主要策划者,计划了孟玉贞弃夫潜逃一事。此案的其他相关人都各自与她保持着联系,但不一定与这一关系网中的其他成员有联系。这种关系网形成于一组不同的关系之上,这些关系并不稳定持久,却十分灵活且讲求实效。人们与关键人物及其最初涉及的任务之间有各种各样的联系,这些联系不断形成、消解,又再度形成,关系网的目的以及其中的成员都可能随着时间发生改变。如果武城氏的目的不是为孟玉贞寻找一个新丈夫,那么她可能会选择其他人来组成自己的关系网,她也可能作为一个成员参与到别人的关系网之中,而非自己作为关系网的中心发挥作用。

在刑事案件中,大多数妇女的关系网是在某个特定时机自发形成的。举例来说,她们相互合作,与家人、朋友、邻居联手,帮助一个走投无路的妇女建立起新的婚姻关系。通过为别人寻找配偶及推动交易的完成,这些妇女可以很轻易地赚到一些钱。其他重婚案件则显示,从本地邻里开始的关系网最终可能发展成复杂的、有组织化的渠道,这些渠道把妇女与远离她们家庭环境的人和地点联系在一起。一小部分人能够利用邻里联系设计更大且更复杂的计划,买卖妇女,满足市场对女性生产劳动、性以及生育的需求。

在又一起重婚案中,1942年4月19日下午,家住外三区下下四条的康瑞外出拉车,稍后他的妻子康刘氏也外出,去离家不远的蟠桃宫逛庙会。当康刘氏在庙会的小吃摊和杂耍场中游逛时,一个男人突然一把抓住了她的胳膊。康刘氏与这名男子撕扯起来,直到巡警赶到,并将二人带回警察局。那晚收工回家的康瑞从邻居那儿得知妻子被捕。当他赶到警察局时,被告知妻子的另一个身份是郭邢氏,在庙会上与她撕扯的人,其实是她的第一任丈夫郭庆瑞。案件很快就移送到北平伪地方法院,康刘氏(即郭邢氏)被控重婚罪。[北平伪地方法院,J65-6-1909,郭邢氏,1942年。]

在法庭上,郭邢氏讲述了她改嫁车夫康瑞之前发生的故事。“在民国二十六年,彼时我十六岁,经我继母邢李氏将我许配郭庆瑞为妻。过门后数日,郭庆瑞即赴天津英租界小白楼朱家胡同做西服谋生,未回家内”。郭邢氏生活艰难,后被继母接回娘家暂住,又曾去“天津住了几日,仍回蓝靛厂家”。“因家内寒苦,我婆母叫我偷青庄稼去。我不去,即将我殴打,从此将我虐待”。1940年10月,郭邢氏“遂由家内逃出,无处可归。即赴草场七条一号刘家佣工介绍处,往找张姓姨母,她在该处住”。随后,郭邢氏在佣工介绍处结识了73岁的开店人刘刘氏,并通过她找到程姓、王姓妇人,经她们“介绍给康瑞为妻”,并开始自称“康刘氏”。

这一案件的关键人物是刘刘氏,她为弃夫潜逃的郭邢氏提供了保护,并帮助她组建新的婚姻关系。刘刘氏经营的特殊机构对于她在此事中扮演的角色发挥了重要的作用,这种机构被称为“老妈作坊”或“老妈店”。在20世纪早期的北平,人们知道,妇女可以通过这样的机构找到在私人家庭中佣工的机会。北京话将这样的机构称作“荐店”“荐头店”或“职业介绍所”。而这些机构在社会局中注册的正式名称则是“佣工介绍所”[陆德阳、王乃宁:《社会的又一层面:中国近代女佣》,38—39页。]。这些机构通常以其经营者的名字命名[李滨声:《老妈店》,见《旧京人物与风情》,468页。]。开设一家这样的介绍所几乎不需要什么投资,最重要的设施不过是几间房,其中一间用来接待雇主,其余的则用于找工作妇女的临时住所。

大多数找工作的妇女都面对着相当紧迫的问题,有一些人刚刚来到北平,缺少能够帮助自己提供短期住所和寻工建议的人际关系,其他人则在不久前才逃离了难以承受的贫困或备受虐待的婚姻关系。因此,在很大程度上,她们只能受人摆布。老妈作坊及其经营者为这些妇女在充满挑战的城市环境中提供了一块生存的垫脚石。留在这里的妇女可以按天支付食宿费用,如果她们没有足够的现钱,也可以先通过赊账暂住,开始工作以后再按期还清欠款。[赵纯孝:《京城旧事杂谈》,29页;李滨声:《老妈店》,见《旧京人物与风情》,468页。]

这些找工作的妇女与老妈作坊的经营者之间的关系不一定是平等的,但是绝对是互惠互利的。在郭邢氏一案中,她称刘刘氏为“奶奶”,她这样做很可能是希望使自己与刘刘氏的关系更加紧密,从而让自己更容易找到工作。刘刘氏也同样从这种关系中受益,她成功地靠着那些来找工作的妇女提高了自己生意的名气,扩展自己的社交关系网络,而这些社交关系也会在未来让更多的人通过她寻找佣工的机会[李滨声:《老妈店》,见《旧京人物与风情》,468页。]。她的资历可能是她最重要的资本,年龄与她在这一行的经验保证了她拥有一个相当广泛的关系网,而这一关系网非常利于她为妇女找到工作。地方史研究表明,大多数老妈作坊的经营者也曾是女佣。她们以前的工作经历使她们对家庭佣工的模式了如指掌,并使她们能够更好地满足雇主的需求和偏好。

在利用自己的社会关系帮助求职者的过程中,刘刘氏这样的妇女并不仅限于替求职者找到家政服务的工作。在刘刘氏的老妈作坊暂住数天之后,郭邢氏开始恳求刘刘氏替她另寻新夫。刘刘氏随后向熟人和邻居求助,一同给郭邢氏与康瑞搭桥牵线。康瑞或许对郭邢氏的背景经历心存疑虑:她单身一人来到北平,也没有家人出席婚礼。不过康瑞自己的生活也有不少困难。康瑞时年30岁,比当时北平男性初婚的平均年龄超出了至少7岁。此外,拉人力车是一项十分消耗体力却收入微薄的工作,到了一定年龄就会体力不济,康瑞早晚要改行另谋出路。因此,在婚姻市场上,他并不是一个非常具有吸引力的候选人,必须迅速采取行动。对于他来说,康刘氏可能并不完美,却是他这样的男人可以接受的选择。这对夫妇结婚并共同生活了大约两年的时间。为了这桩婚事,康瑞付给刘刘氏70元现金。刘刘氏分给康刘氏2元,给她的两位帮忙说媒介绍的朋友各5元。在法庭上,刘刘氏声称自己只留了6元,其余的钱都花在了婚礼上。

那些背景有问题的妇女,特别是那些弃夫潜逃的妇女,将老妈作坊看作临时避难所,那是她们到达北平后的第一个落脚点,以及获得其他机会的跳板。当弃夫潜逃的妇女来到这些作坊时,作坊的经营者选择对她们的可疑行为睁一只眼闭一只眼。这样,这些经营者就可以利用自己在邻里之间的关系,从这些妇女不幸的境况中获利。[David Garrioch, Mark Peel,“Introduction: The Social History of Urban Neighborhoods”,in Journal of Urban History 32, no.5(July 2006),pp.664-665.]

移动的关系网

对西方城市居民社区的研究显示,许多更为强大的政治或社会力量会削弱地方邻里之间的联系,比如大卫·加里奥(David Garrioch)和马克·皮尔(Mark Peel)指出,这些强大的力量可能包括“城市面积的增加、欧洲现代早期专制主义兴起、现代民族国家政治的复杂性、工业化或新科技、福利国家,全球化等”[David Garrioch, Mark Peel,“Introduction: The Social History of Urban Neighborhoods”,in Journal of Urban History 32, no.5(July 2006),pp.664-665.]。正如前文所指出的那样,20世纪早期的北平也具有程度相对较高的流动性和多变性。刑事案件档案显示,底层民众在不同居民区之间的迁移非常普遍。如下面这个案件所显示的,女性关系网的便利性和灵活性的程度之高,可能出乎研究者意料。本书认为,流动性并没有阻止妇女建立或加入邻里之间的关系网,也没有妨碍她们最终利用这些关系网为自己服务。大杂院在北平的扩张,以及社交过程内在的灵活性和实用主义,共同提高了关系网便利性和灵活性。

在一起通奸案件中,原告张文元在外二区真源饭馆做跑堂,因做工的需要,他平时住在饭馆里,只能偶尔回家照看。张文元的妻子张许氏没有工作,一个人留在家中过活,“与苑起祥同院居住,习见不避”,有时还一起打麻将。随着两人交往不断,张许氏开始向苑起祥吐露心事,“谈及年月之不好过,其夫又无事可做”,她“常羡慕被告起祥买衣诂衣获利不小,表示好感”。据张许氏口供,1945年2月某晚,她二人“在本院街坊杨姓屋中打了八圈牌。次日,苑起祥乘我夫外出做事,他到我屋中说让我与他交浮面朋友,我即应允。是日,我二人在我屋即发生肉体关系,以后每隔三五天,发生肉体关系一次”。这种关系持续了将近4个月,直到端午节张文元回家探望。他刚走进院子,“见本院街坊苑起祥由我屋跑出,进了女厕所。我即问我妻怎么回事,我妻说往后决定与苑起祥脱离关系,让我容她一次。我就没往下追问,我心里就存着搬家之意。因经济及找房困难,故迟延至今”。[北平地方法院,J65-13-831,苑起祥,1945年。]

1945年8月19日晚,张文元“带我妻赴果子巷中福楼肉铺串门,后又赴前门大街遛弯。回归行至粉房琉璃街,我在头里走,我一回头,我妻无踪,我即在各处寻找。找行至胭脂胡同南口地方,见我妻与本院街坊苑起祥一块行走”。张文元上前质问,不料“苑起祥给我面部一拳”,二人随即争执起来,直到被巡警制止。3天后,也就是8月22日,张许氏离家出走,苑起祥将她藏匿于唐冼伯街16号。此时张文元已经向警方报案,稍后警察找到并逮捕了张许氏和苑起祥,张文元向北平地方法院提起诉讼,控告苑起祥“意图奸淫而和诱有配偶之人脱离家庭”。在庭审中,张许氏与张文元都供认,二人于1940年在通县邢各庄原籍结婚,“结婚后数日,即来京住在梁家园后身1号,后迁至果子巷23号,由果子巷又迁至现住所(潘家河沿19号)”。

对于像张许氏这样的妇女来说,来北平与其说是一个精心策划的计划,不如说是对缺钱的临时反应。当她们离开村庄或小城镇的家后,会意识到城市不一定是个欢迎她们的地方,尤其是初到城里,既没钱,也没有值得信赖的亲友帮衬。她们必须面对众多挑战,其中之一是找到一个安全且负担得起的住处。她们中的许多人在进一步探索城市这个花花世界之前,选择寄宿在雇主家或旅馆小店里。但随着她们决定不再是匆匆过客,而要长久居住,这些外来人口会觉得住在旅馆小店很不方便,甚至还有危险。房费必须日付,严格的治安措施如警察巡逻和查户口等,都可能干扰日常生活。旅馆还可能招待短期住宿和匿名入住的旅客,这些人可能是骗子、扒手、强盗或绑匪,他们与体面和正经的客人仅一墙之隔,令许多人的财产和生命都处于危险之中。因此,对于许多长期旅居的人来说,租房是一种更方便的选择。在一个陌生的城市里,房子给人以更强烈的“家”的感觉。

20世纪早期,北平就已经形成了一个有相当规模的房屋租赁市场,当时还有指导外来人口寻找合适地点居住的指南。其中一份指南告诉读者,有多种因素可能影响租金水平。房屋面积是最重要的因素,一处有14个房间的四进四合院的价格比一处有10个房间的四进四合院,或者一处有8到9个房间的三进四合院高出30%,是一处有6到7个房间的双合院价格的两倍。租屋的地段也很重要,住在高档的街区当然需要支付更高的租金。这本指南建议人们选择胡同深处,远离主要街道或交通设施,从而减少所需支付的租金。初来乍到的人也必须考虑安全等其他因素,举例来说,一个独立建造的四合院通常被认为不太安全,因为它四周空旷,缺乏周边建筑的保护。在卫生方面,有宽敞院子的房子更方便保持卫生,但所需租金也更高[要租住一个地方,按当地的习俗要求承租人在签署租约时支付三笔费用:一个月的租金、打扫费和茶钱。最后一笔钱通常相当于一个月的租金,作为押金。理论上,租约一到期就应该归还给承租人,但实际上,房东把它作为最后一个月的租金。打扫费是“给房东雇人的小费,他们为新住户准备房子”。见Sidney Gamble(甘博),How Chinese Families Live in Peiking: A Study of the Income and Expenditure of 283 Chinese Families Receiving from $8 to $550 Silver per Month, p.128。如果租客是通过中间人租到的房子,他(她)还要支付佣金。见单树珩:《京师居家法》,上海:开明书局,1918年,14—16页。]。20世纪二三十年代的社会学调查与政府报告显示,租房者的数量相对于购房者来说高得反常。比如在甘博研究的283个家庭中,有68%“全年都租房居住”[Sidney Gamble(甘博),How Chinese Families Live in Peiping: A Study of the Income and Expenditure of 283 Chinese Families Receiving from $8 to $550 Silver per Month, p.126.]。如果再包括那些由雇主支付房屋租金的家庭,比例还会更高。1933年进行的一项针对北平“极贫”家庭的调查显示,在参与调查的1200个家庭中,有超过93%的家庭都租房居住。[牛鼐鄂:《北平一千二百贫户研究》,载《社会学界》1933年第7期。见李文海主编:《民国时期社会调查丛编:底边社会》,722—723页。]

在北平的本地居民中,搬家也是普遍现象。刑事案件档案显示,男性搬家主要是由于财务或婚姻等方面发生变故。而妇女经常搬家的重要原因之一,是她们希望逃离不幸的婚姻,或是离开没有经济能力的丈夫,重新开始一段婚姻关系,以保证自己可以更稳定地生活。北平方言里把这些频繁搬家、靠租房过日子的人称作“串房檐的”[伯骅:《“串房檐的”及其他》,见《旧京人物与风情》,北京:北京燕山出版社,1996年,309—312页。]。在甘博的研究中,有50人在一年之中搬了一次家,有7人搬家一次以上,还有一家在一年之内搬了4次家。他们搬家的理由各不相同,包括无法支付房租、与父母不和、更换工作,或是为了出国留学[Sidney Gamble(甘博),How Chinese Families Live in Peiping: A Study of the Income and Expenditure of 283 Chinese Families Receiving from $8 to $550 Silver per Month, p.127.]。这种多样性使甘博印象深刻。“美国人以不安分著称,”他说,“但是他们搬家显然没有这些北平家庭那么频繁。”[Sidney Gamble(甘博),How Chinese Families Live in Peiping: A Study of the Income and Expenditure of 283 Chinese Families Receiving from $8 to $550 Silver per Month, p.127.]从刑事案件上来看,很多农村妇女探索城市生活的重要经历常常与租房、房东、租约以及搬家有关。由于售卖、购买、出租、租赁房产会导致人口的流动,这使房屋市场一直保持着活跃。

与那些拥有充足的财产,有能力过上舒适甚至奢侈生活的特权阶级不同,像张文元夫妇这样教育水平较低、劳工阶层的外来人口,他们的住房需求促进了低档次地段的普通租房市场的增长。他们可以租住的房屋包括路边的小旅店和一些短期出租的廉价房屋。张文元和张许氏在北平租住过三个地方,他们刚刚到达北平时所住的房子属于房产价值等级中的第六等,其他两处则属于第八等。在现实中,这就意味着不论这对夫妻搬去哪里,他们都处在相似的贫民区大杂院环境中,都要面对拥挤的居住条件、局促的开放空间,以及各种老化的公共设施。他们的邻居可能都在为收入微薄的工作相互竞争,努力满足每日所需用度,因此,这对夫妻搬家之后面对的仍是相似的邻里交往模式,这种模式建立在偶然而短暂相遇的基础之上。

居住在同一大杂院的妇女间的联系在本质上是薄弱的。此外,人口的流动性和居住的短暂性使这些妇女更难建立和维持长期稳定的社交关系。然而,正如裴宜理(Elizabeth Perry)所指出的,“临时性的、不涉及强烈情感的、关系疏离的,以及缺乏互惠性的”联系,实际上有助于形成一种动态的、灵活的关系网。建立在社会学家格兰诺维特(Mark Granovetter)有关“弱关系的力量”的假设基础之上,裴宜理认为,人与人之间的暂时的、自发的联系所形成的网络“也许能比强连接更好地发挥信息和影响的渠道功能”,并且“能够作为一道桥梁,连接那些原本可能非常分散的人群,通过这种方式促使一致的社群行动的产生”[参见Elizabeth Perry(裴宜理),“Popular Protest in Shanghai,1919-1927: Social Networks, Collective Identities, and Political Parties”,in At the Crossroads of Empires: Middlemen, Social Networks, and State-Building in Republican Shanghai, edited by Nara Dillon(温奈良)and Jean C. Oi(戴慕珍),Stanford: Stanford University Press,2008, p.107; Mark S. Granovetter,“The Strength of Weak Ties”,in The American Journal of Sociology 78, no.6(May 1973):pp.1360-1380。也参见Brett Sheehan(史瀚波),“Unorganized Crime: Forgers, Soldiers, and Shopkeepers in Beijing,1927,1928”,in New Narratives of Urban Space in Republican Chinese Cities: Emerging Social, Legal and Governance Orders, pp.95-112。]。刑事档案显示,北平妇女之间的“弱关系”(weak ties)并没有阻碍她们建立关系网;恰恰相反,弱关系使这些关系网更加便利,并且适应性更强。当妇女搬家或游走于不同社区的时候,她们尽可能优化邻里之间社交关系网络,并使这些联系不断再生。

助人的联系与自私的联系

邻里之间的联系能够产生切实的好处。人们可以从邻居那里得到各种形式的帮助,例如粮食接济或者小额借款。对于那些在北平为了生计而苦苦挣扎的人来说,向邻居求助是一种重要的生存手段。然而,这并不意味着大杂院里总是非常和谐,也不意味着这里的居民总是会互相帮助。实际上,邻里之间有着各种各样的明争暗斗,这些负面的关系同样是大杂院生活的一部分,也是连接邻里建立更广的关系网络所不可缺少的组成部分。

当婚姻纠纷的庭审涉及妇女所扮演的角色时,她们常用的对策就是声称自己非常关心邻居,之所以卷入案件,主要是为了向身处困境的邻居施以援手。她们甚至会转而指责那些弃夫潜逃妇女的家人,特别是她们的丈夫,认为丈夫才是真正“麻烦制造者”。正是由于这些不负责任的男人无法养家,或是虐待妻子,才把女人逼上了弃夫潜逃的道路。这些邻居会把自己看作解决问题的人,认为自己帮那些不幸的妇女脱离了经济和情感的困境。然而刑事案件档案则透露出,金钱也是这些邻居为别人提供帮助的一个重要动因。她们利用这些妇女不幸的境况,去谋求一些金钱或物质上的好处。最常见的一种利益形式就是弃夫潜逃妇女的新丈夫所支付的彩礼现金。媒人们通过做媒及安排那些妇女建立新的婚姻关系来获得报酬。

在一起诱拐案件中,范许氏和婆婆范关氏住在北平,她的丈夫,38岁的瓦匠范恩溥“因案件在法院拘役”,无法照顾家人。1943年9月初,由于物价上涨,范关氏生活困难,于是打算“给儿媳找一吃饭地方,她使点钱作本,换洋火去”。范许氏也同意,可能她觉得只有这样做才能摆脱眼前的困境。范关氏向51岁的唐张氏求助,二人是同住一院多年的邻居。就在唐张氏思量给邻居的儿媳找主改嫁之时,她的女婿陈义德来家中闲坐。陈义德在通县一所师范学院当园丁,唐张氏让他代为查找学校中是否有合适的男子,陈义德应承了下来。唐张氏希望陈义德能尽快搞妥此事,但过了许久也没有得到回音,于是她又找到陈义德的母亲,49岁的陈靳氏,让她去追问一下陈义德。不久,陈靳氏带来了好消息,陈义德在学校找到了一位郭姓厨子,愿意娶范许氏为妻。9月16日,唐张氏、陈靳氏送范许氏到通县成婚。时隔一年,1944年4月,范恩溥被释放,“回家街坊告诉我说我女人被陈靳氏、唐张氏于去年旧历九月十八日拐卖”,他随即报警,指控陈靳氏等人诱拐范许氏。[北平伪地方法院,J65-8-3298,唐张氏和陈靳氏,1944年。]

在出庭受审时,陈靳氏为自己辩护。

问:范许氏是有夫之妇,你们就随便给她找主?

答:我们就这点错,没想到这个,只顾救人,给她儿媳妇找吃饭地方了。

另一位媒人唐张氏也作了同样的供词:“陈靳氏的小叔子陈义德上我家内,范关氏就上我屋内,托他给她儿媳、孙子找主吃饭,免得饿死。”尽管这两位邻居声称自己只是在无私地提供帮助,但庭审记录显示,她们实际上都获得了现金报酬。在范许氏婚后不久,她的新丈夫就付给唐张氏和陈靳氏每人5元。按照当时的市价,这笔钱足以购买一日所需的2斤粮食[伪财政部冀察热区直接税局北平分局,J211-1-4,“北平物价批发表”,1943年。]。尽管这些媒人获得的报酬并不多,但是至少能买到一些粮食和生活必需品,所以对她们而言还是笔很宝贵的收入。考虑到这些妇女都没有固定的收入,做媒所得的彩礼至少可以在一定程度上为她们提供一些经济支持。这虽不是许多女性愿意参与邻居弃夫潜逃计划的唯一原因,至少也是一个重要原因。

刑事案件档案还显示,邻居可能在帮助他人的同时也在为自己考虑,有时乐于助人,也有时则显得冷酷无情。大杂院里充满了复杂的关系和内部矛盾。在对20世纪早期北平居民区内社会冲突的研究中,徐亚民认为,“人们的隐私受到了极大限制,家庭内部和家庭之间的矛盾轻易爆发,这些现象屡见不鲜”[Yamin Xu(徐亚民),“Wicked Citizens and the Social Origins of China's Modern Authoritarian State: Civil Strife and Political Control in Republican Beiping,1928-1937”,p.175.]。结果,“这些居民越来越难以形成紧密的社群”[Yamin Xu(徐亚民),“Wicked Citizens and the Social Origins of China's Modern Authoritarian State: Civil Strife and Political Control in Republican Beiping,1928-1937”,p.176.]。徐亚民还指出,家庭暴力和社会冲突常常无法通过公共调解机制解决,因此在邻里生活和私人生活中,作为最终强制性力量的“国家的干涉”常常是无法避免的[Yamin Xu(徐亚民),“Wicked Citizens and the Social Origins of China's Modern Authoritarian State: Civil Strife and Political Control in Republican Beiping,1928-1937”,p.177.]。与上述结论不同,本章认为尽管城市居民区不一定联系紧密,但邻居们相互依靠的程度显然比徐亚民所认为的更高。大杂院内的冲突反映了邻里之间持续的互动关系,这里的居民通过各种各样的社会关系相互联结。有一些关系是无私的,比如一些案件中提到的邻里相互借用日常生活必需品等;另一些关系可能是出于一己之利,或者是为了满足其他个人利益。虽然妇女很清楚这些关系可能含有自私的目的,妇女们还是会向邻居寻求帮助。她们一定清楚自己所寻求和获得的帮助并不一定是出于提供帮助者的无私动机,但是由于这样的帮助唾手可得,所以还是会向邻居提出请求。

结语

20世纪早期的北平见证了持续不断的外来人口迁入,即使是在战争时期也没有间断。在外来人口与贫困的双重压力下,一些居民不得不在贫民区中度日谋生。北平的南城与朝外(即朝阳门外)都是贫民集中的地段,特别是龙须沟(一个声名狼藉的贫民区),这些地方容纳了这座城市不断扩张的贫困人口。不过,总体来说,北平没有形成任何在规模上能与上海等主要移民城市相提并论的移民居住区或劳工阶层居住区。

外来人口挤进了现有的居住区,最终融入了本地人口。他们的到来不仅改变了北平居民区的空间结构,也改变了这里的社会构成。大多数居民区在20世纪早期变成了一种混合的空间,高门大户与贫民区并存。这两个世界虽然在空间上被围墙和大门分隔开来,但是在文化上却存在着紧密的联系,难以分割。那些豪华的府邸让人们回忆起北平帝都的辉煌,而贫民区则展示出这座城市的迅速衰落。在贫民区里,日渐缩小的开放空间和极其简陋的设施,造成严重的公共卫生问题。男女之间混乱的交往,以及他们不稳定的关系,也引发了安全和道德方面的忧虑。这些破败的居民区和其中艰难维生的居民,很快成为20世纪早期北平的标志性景观与人物,昭示着城市的衰败与社会经济的衰退。为了应对这种现象,城市的官员和社会改革者展开各种行动,对贫民区及其居民进行卫生改造、治安管理与道德说教。

本章将关注点从政策制定者与执法官员转向贫民区居民本身,特别是那些大部分时间都在家中、胡同或者附近居住区活动的底层妇女。在家庭生活节奏和贫民区的社会特征方面,妇女成为关键性的决定力量。因为租来的房间非常狭小,家中发生的冲突和私人的日常生活,常常超出了这四面墙划定的空间范围,而融入公共环境之中。贫民区除了作为妇女处理家庭琐事的场所之外,也成为将妇女的劳动与更广阔的市场运作相联系的工作场所。邻里生活空间如此接近,以至于这些妇女与邻居的交往和她们与家人的交往没有分别。这些交往促进了新关系的形成,包括友谊、交往、发生性关系,甚至是嫖娼。这些关系中的很大一部分并不符合对国家对社会行为和性别关系的规范,但是它们使得妇女能够形成、扩展,并维持一个灵活的关系网络,即妇女的社会关系网络。最终,邻里关系网满足了底层妇女的需求,并且为她们处理经济和个人生活上的困难提供帮助。