| 弃夫潜逃 | 收藏 |

第四章 重婚的考量

弃夫潜逃 作者:马钊

1944年2月9日,37岁的人力车夫王廷茂收工回家,还没跨进家门,邻居就拦住了他,告诉他下午警察到家搜查并拘捕了他的妻子——28岁的郭刘氏。王廷茂闻听此讯,赶忙跑到附近的警察局打探消息,他被告知妻子因通奸和重婚接受质询,郭刘氏一段复杂而曲折的婚姻历程随之浮出水面[北平伪地方法院,J65-8-1751,郭刘氏,1944年。]。1930年,郭刘氏“凭媒说与郭殿甫”,同年二人完婚,不久“生有一个女孩”。表面上夫妻二人相处还算融洽,但看似平静的生活之下,郭刘氏心生抱怨,“因我夫家境贫寒,每饭不得一饱,常迫我外出做工,并时常借故将我打骂”。1942年,郭刘氏“被迫无法”,“由家出来谋事”。虽然遭到郭殿甫反对,但她还是一走了之。从1942年末到1943年年中,郭刘氏先在一处人家帮佣了半年有余,继而转回家中暂住。当她决定再次离家做工时,郭殿甫大为光火,试图再次阻止,但没有成功。根据郭刘氏口供,这次“有佣工介绍所我一吴姓干姐介绍”,她结识了一个月前刚刚丧妻的人力车夫王廷茂。郭刘氏自称寡妇,二人开始交往。随着关系越走越近,二人便开始同居。1944年1月,王廷茂“请媒人”为他与郭刘氏操办婚事。婚礼当天,他“摆酒席”“请宾客”,并与郭刘氏“拜天地”[Vermier Y. Chiu(赵冰),Marriage Laws and Customs of China, Hong Kong: Institute of Advanced Chinese Studies and Research, New Asia College at The Chinese University of Hong Kong,1966, p.9.]。从法庭证词看来,王廷茂在警方审讯前对新婚妻子的曲折过往一无所知。

从本书的前几章中我们看到,经济危机会加剧家庭矛盾,妇女则会利用邻里社会网络离家出走。郭刘氏一案展示了弃夫潜逃的妇女是如何再嫁他人,并在新的婚姻关系内重新获得法定意义上妻子的地位。她的经历让我们了解到,当事人是通过举行哪些婚礼仪式,建立起具有法律约束力的婚姻关系;当事人是如何通过邻里环境中传统婚俗来履行结婚、离婚、再婚的程序;官员和法律又如何判断传统婚礼的合法性。考虑到20世纪中国的社会和制度改革“迫使家庭把以前的私人活动置于国家监督之下”[Glosser L. Susan(葛思珊),Chinese Visions of Family and State,1915-1953, p.92.]的事实,本章将探究妇女是如何规避政府的管控而结婚与再婚的。

郭刘氏的重婚案和其他类似案件说明,在20世纪初期的北平,市民结婚通常会遵循一系列传统婚礼仪式,如请媒人、下聘礼、雇轿子、摆酒席、拜天地等。通过这些仪式,妇女将获得妻子的地位,即所谓明媒正娶。然而,这种传统的婚礼受到了社会改革家和政府官员的广泛批评。有些人认为,这些仪式坚持了祖先家族崇拜,突出了父母的权威,延续了夫妻以及妻妾之间的等级制度,所有这些都使婚姻成为一种落后的家庭压迫制度的象征。还有人对传统婚俗冷嘲热讽,称它们是“繁文缛节”,在无谓地耗费着贫瘠社会中的大量资源[Buwei Yang Chao(杨步伟),Autobiography of a Chinese Woman(《一个女人的自传》),Westport, CT: Greenwood Press,1970, pp.192-193.]。20世纪40年代的战争和日伪统治并没有减弱这种批判观点的影响。例如,日伪政权在“治安强化运动”中重申了批评者的言论。通过敦促当地居民简化婚礼仪式,减少在红白喜事上的花费,政府官员们希望节约经济资源,应对战时严重的物资短缺和通货膨胀[北京市档案馆编:《日伪在北京地区的五次强化治安运动》,北京:北京燕山出版社,1987年,527—537页。]。在某种程度上,郭刘氏的婚礼证实了改革派的一些担忧。1943年初,人力车夫王廷茂与郭刘氏结婚时,在聘礼、宴请与其他开销上总计花费了400元。按照当时的市价,这笔钱可以买300斤面粉,足够他们吃上115天。如此不成比例的成本似乎再次印证了官员和批评人士的担忧,即高昂的婚礼费用几乎耗尽当地家庭的积蓄。

改革派的言论无法解释,为什么拮据的个人和贫困家庭愿意牺牲家庭的生活资料来准备一天的庆祝活动,在经历如此巨大的花费之后,家庭与个人要历经数月甚至数年才能恢复。刑事案件档案则将妇女的选择和行为从官方管控与改革的视角下解脱出来,置于个体的意识框架中,揭示了婚俗在妇女婚姻行为中的社会功能。传统仪式给离家出走的妇女及其再嫁的丈夫等提供了一套有偿嫁娶服务。对于结婚的双方,特别对于那些无人帮衬、迫于经济与社会压力而离家出走的妇女而言,她们只能依赖这些有偿服务来计划和协调婚礼。此外,结婚的过程提供了一个公开的场合,新婚夫妇可以在邻居、朋友、同事和熟人面前,宣告缔结一桩婚姻,宾客的参与和见证使这一新的婚姻关系获得法律和社会意义上的认可。

妇女的婚姻生活可能经历很多阶段,比如结婚与离婚、单身与守寡、离家出走等,也可能在正式婚姻与临时关系(姘度)之间徘徊,各个阶段不断转换,共同构成一个流动、混乱且连续的过程。妇女会根据个人、情感和经济需求的变化,游走于不同阶段。20世纪初,政府试图对婚姻和家庭制度进行严密的审查。20世纪40年代北平地方法院的审判过程揭示了婚姻立法与司法的几个关键变化。例如,重婚罪是一种新的犯罪类别。在中国历史上,民法典第一次规定了具有法律约束力的婚姻构成条件。此外,市政府还推出了一种正式的结婚证书。葛思珊(Glosser L. Susan)和罗梅君(Mechthild Leutner)等历史学家认为,这些改革措施改变了国家、家庭和妇女个体之间的平衡关系[Mechthild Leutner(罗梅君),《北平的生育、婚姻和丧葬:19世纪至当代的民间文化和上层文化》,北京:中华书局,2001年。]。它们“化解了家庭和国家之间的障碍,把以前由家族掌握的权力归还给了国家,把家庭拉进了国家的管辖范围,由国家机构进行监督”[Glosser L. Susan(葛思珊),Chinese Visions of Family and State,1915-1953, p.83.]。然而,郭刘氏一案表明,她的婚礼既不是由家族长辈安排的私人庆典,也不是重申个人与政府权威关系的政治仪式。从妻子离家出走的案例中可以看出,婚姻安排的流动性,更确切地说是无序性,挑战了国家界定与监督私人生活和家庭关系的能力。

婚礼现场

1940年,燕京大学社会学系学生周恩慈做了一项有关北平婚礼习俗的调查,她发现,当地婚礼的标准形式至少包括7个步骤:

1. 交换门户帖:两家都把帖子放在灶王爷的祭坛下。如果在接下来的三天内没有发生争吵、损坏家具或突发疾病等事件,那么求婚继续进行。

2. 交换小帖:这份帖子也叫“八字”,里面写着新娘、新郎的生辰八字。

3. 下小定:双方家庭将即将举行的婚礼通知亲友。

4. 过小礼:新郎家送几件珠宝给新娘家来确认婚约。

5. 过大礼:在正式结婚的前20天,新郎的家人把新娘在婚礼上要穿的衣服和珠宝送过去。婚礼前一天,新娘家会送给新郎家一份嫁妆。

6. 举办婚礼:用灯笼和彩色的窗帘来装饰房间。新娘将坐上轿子从娘家被抬到新郎家,然后夫妻拜天地、喝交杯酒、明确辈分和敬拜祖先。

7. 回门:新娘回娘家半天。在婚礼后的第9天和第18天,娘家成员会拜访新娘。[周恩慈:《北平婚姻礼俗》,毕业论文,燕京大学社会学系,1940年,28—41页。]

如果这对夫妇和他们的大家庭选择遵循整个仪式顺序,将会花费相当多的时间和金钱。事实上,只有当地的富裕阶层才有能力这么做。大多数家庭合并甚至略过一些预备步骤,将有限的资源集中在庆祝活动的关键步骤,即婚礼仪式本身[陈顾远:《中国婚姻史》,北京:商务印书馆,1937年,上海:上海书店,1992年再版,104—107页。]。正如周恩慈所描述的,婚礼更多是个一般性的指导方针,而不是一个严格的仪式制度。人们愿意对其做适当调整,以满足自己的需要。下面描述的重婚案揭示了20世纪40年代的北平婚俗是中西混杂、土洋结合的产物。

王淑华与丈夫姜松泉住在北平石驸马后宅37号,姜松泉曾任外三区普仁医院的事务主任,现赋闲在家。1942年初的一天,王淑华在“收拾毛衣”之时,“由衣兜内掉下居住证”,证件上写着姜松泉的名字,而且贴着他的照片,但是家庭住址一栏却填的是大石桥19号。王淑华并不知晓这个地址,出于好奇,她按照地址找了过去。当她推开屋门,撞见姜松泉正在屋内。令她吃惊的是,姜松泉身背后还站有一名女子,二人以夫妻相称。王淑华一怒之下,到法院起诉。1942年1月30日,检察官以重婚罪起诉姜松泉。[北平伪地方法院,J65-6-217,姜松泉,1942年。]

在法庭调查中,姜松泉供称,他与王淑华于1939年结婚,“用轿子娶的”王淑华,在自家举行了婚礼。根据周恩慈的研究,新郎家最多可以派三乘轿子迎娶新娘:一顶是红顶大轿供新娘乘坐;另外两顶绿色小轿是给代表娘家的“送亲太太”和夫家的“娶亲太太”准备的[周恩慈:《北平婚姻礼俗》,36页。]。当地习俗还要求新娘在上午11点之前到达婚礼现场。在父母和其他家庭成员的见证下,新娘穿上红衣,戴上丝质盖头,在娘家院子里坐上花轿(见图7),由一队敲锣打鼓的乐师把轿子引到新郎家。一群身穿绿衣、头戴黑帽的轿夫抬着“许多雕刻精美和镀金的木匣子”,内装“糖果、首饰、鸡鹅成双,象征着地位和财富”,“上刻新郎新娘祖先名字的金字红色牌位”和“镂空镀金的大红灯笼,每个里有一个红蜡烛”[E. T. C. Werner(倭讷),China of the Chinese, New York: Charles Scribner's Sons, 1920, p.49.]。专业的轿夫抬着轿子走在队伍的最后。中等收入的家庭可以只准备一乘普通红顶轿子或减少轿夫和吹鼓手的数量以降低花费。

图7 院子里抬轿子的婚礼队伍

图片来源:《赫达·莫里逊的中国摄影》(HM05.2076)。

轿子和彩礼组成的娶亲队伍,营造了中式传统而流行的结婚场面,但一些家庭也会融合某些西式婚礼仪式。在一起重婚案件中,被告张庆五家住交道口南大街99号,在昌平县小汤山开济世堂药铺从医,1942年11月22日,张庆五娶李淑贞为妻。根据李淑贞父亲李洪旭的证词,婚礼之前,张庆五给了李淑贞家“两个黄白戒指,还有100元妆奁”作为聘礼,“至娶前六七日,又给我儿子平顺20元做衣裳,下余90元是做酒的”。娶亲那天,张庆五雇了一支“军乐队”,用“花车娶的”,在汇贤堂宴请宾客,“有三十余人”[北平地方法院,J65-6-4788,张庆五,1942年。]。此处提及的“花车”,据当时西人的记录与地方历史记述,大多数是传统轿子形状的玻璃车厢。[E.T.C. Werner(倭讷),China of the Chinese, p.49.]

按照当地习俗,如果男人要娶寡妇为妻,则要举办一种不同的婚礼,其具体仪式可以参考一起重婚案的供词。1941年农历三月初三,张李氏与丈夫贾永良不和,“由家走出”,“寄居其舅父崔昆家。同年四月间,崔昆为媒改嫁张殿元为妻”。张殿元以拉车为生,因张李氏自称是寡妇改嫁,所以迎娶方式有所不同。与头婚新娘在自家院内上轿子不同,张李氏“在大道边上”上轿,张殿元还雇了几个鼓手,但他们直到晚上才过门迎娶[北平伪地方法院,J65-6-565,张李氏和崔昆,1942年。]。周恩慈的婚俗研究也可以提供佐证,她在1940年对一位北平老太太的采访中,记录了在一些极端的情况下,再婚的寡妇可能会在午夜时分被迎娶到新家,这与张李氏一案表述相同[周恩慈:《北平婚姻礼俗》,125页。]。当然,迎亲队伍还可以进一步简化,用人力车或马车代替喜轿等。

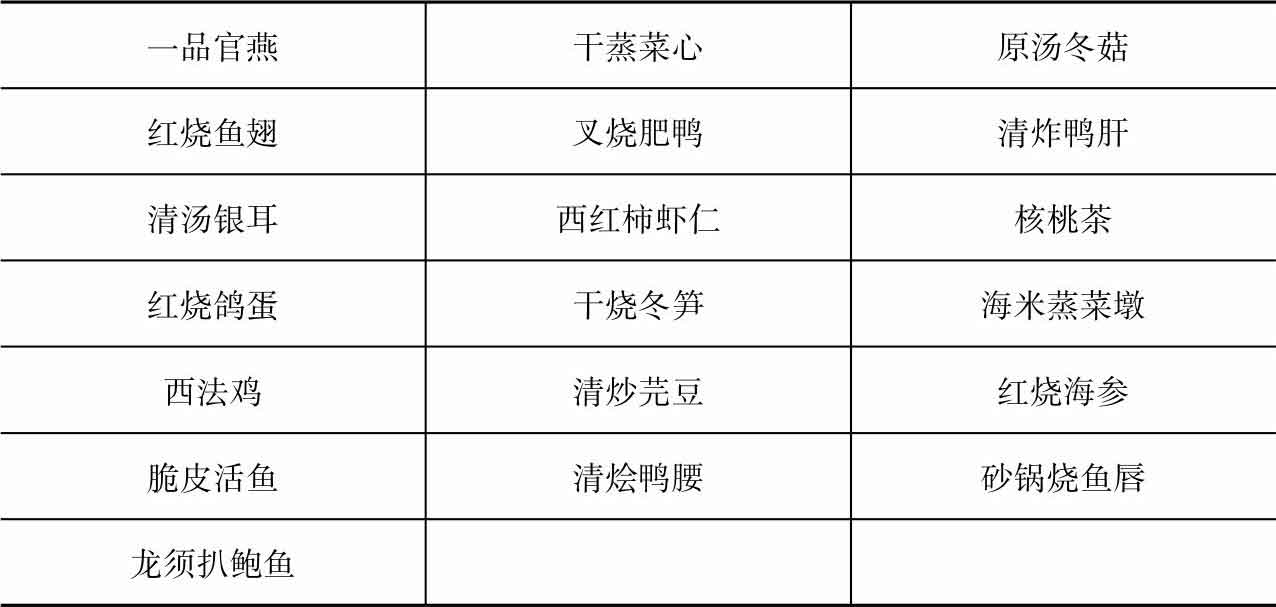

迎亲之后便是婚宴。在姜松泉和张庆五两案中,他们都选择在饭庄招待客人——前者在福寿堂,后者在会贤堂。饭庄名号中的“堂”字表明商家能够提供高档服务,专门从事“与婚礼、生日和丧礼有关的隆重宴会”[Fei-shi(斐士)ed., Guide to Peking and its Environs Near and Far(《京师地志指南》),Tientsin and Peking: The Tientsin Press,1924, pp.99-100;尹润生:《解放前北京的饭庄饭馆》,见《文史资料选编》,第14辑(1982年),212页。]。大多数带有“堂”字的饭庄都位于商业区,方便顾客前往。厨房和收银台分别位于入口两侧,相对而设,方便“账房和跑堂”接待客人;厨师还可以利用“烹饪过程中不断散发的菜肴的香味招揽生意,这比言语奉承更有实质意义,更能打动潜在的顾客”[Fei-shi(斐士)ed., Guide to Peking and its Environs Near and Far(《京师地志指南》),p.99。]。入口通向一处宽敞的庭院,四面都是独立的房间。每个房间都配有昂贵的硬木家具,墙上挂着名人字画。一些饭庄甚至还会应客人的要求,设置一座京剧表演的小戏台[尹润生:《解放前北京的饭庄饭馆》,见《文史资料选编》,第14辑(1982年),203页。]。至于宴席,饭庄有多种套餐,以满足不同的预算。常见的婚宴菜谱包括凉菜、八道主菜、汤、水果和糖果,每一套都有喜庆的意义[尹润生:《解放前北京的饭庄饭馆》,见《文史资料选编》,第14辑(1982年),55页。]。虽然我们不知道姜松泉和张庆五在各自婚礼上点了什么菜,但从另一家鲁菜馆的婚宴菜谱中可知大致情况(见表4.1)。

表4.1 丰泽园婚宴菜谱

资料来源:《北平指南》(Guide to“Peking”),修订版。《北平时事日报》或《北平纪事报》社(The Peiping Chronicle),1935年,104页。

北平许多家庭为了省钱,选择在家里办婚事。人们会用大红灯笼和彩色的窗帘来装饰房子,营造出一种喜庆的气氛。新郎家会雇些人“在院子当中,用苇席或布临时搭建一个帐篷”,并且租些桌椅板凳。为了给客人准备饭菜,新郎家要么请亲朋好友帮忙,要么临时雇几位厨师,这些厨师在当地俚语中被称为“口子”。酒席由一位经验丰富的厨师和帮手承办。领头师傅平时无事会待在茶馆,等待顾客前来问询,商谈婚宴费用,为宴席准备菜单等[Robert W. Swallow(燕瑞博),Sidelights on Peking Life(《北京生活侧影》),p.56.]。师傅也将会根据顾客个人的口味和预算,提供多种不同价格的定制菜单[Sidney Gamble(甘博),How Chinese Families Live in Peiping: A Study of the Income and Expenditure of 283 Chinese Families Receiving from $8 to $550 Silver per Month, p.206.]。厨师们随后将在婚礼的前一天查看宴会地点,搭建临时厨房,以便第二天准备饭菜。[爱新觉罗·瀛生:《京城旧俗》,北京:北京燕山出版社,1988年,157页;常人春:《红白喜事:旧京婚丧礼俗》,北京:北京燕山出版社,1993年,124—130页。]

在婚礼的最后阶段,新人会在宾客面前“拜天地”或进行其他新式礼仪。在张庆五一案中,他采用了新式婚礼,与李淑贞互相鞠躬。婚礼结束前,两人与张庆五邀请的在场30多位宾客一起合影留念。但是,婚礼后不到一个月,二人的婚姻关系即告破裂,这是当时到场祝贺的众多客人无法预料的事情。李淑贞和她的父亲李洪旭察觉,“惟结婚之后,始知伊年龄确为44岁,亦与原报之33岁不符,亦有居住证可为查证。且于订婚时议定应作之衣服首饰及其他物品,又未如数照办”。除了谎报年龄等情况,张庆五与李淑贞结婚之时,已经有了一妻两妾。最糟糕的是,据李淑贞的诉状所称,“民等始知被骗,并发觉其重婚情事,找向理论”,但是张庆五“瞒不情理”,并打算抛弃她,致“生活于不顾”。李淑贞的父亲遂以重婚罪状告张庆五,随后的法庭调查揭示了上述张庆五婚礼的各种细节。

在许多婚礼中,遵循的基本仪式形式是《礼记》中记载的“六礼”。《礼记》把礼作为重要的家庭仪式之一,与诸如出生、表明男子成年的冠礼、葬礼、祭祖等其他人生大事同样重要[麦惠庭:《中国家庭改造问题》,上海:商务印书馆,1935年,194—196页。上海:上海书店,1990年再版;常人春:《老北京的风俗》,143—164页。]。尽管帝国政治制度已经渐趋衰落,但旧的仪式仍然在许多社会群体中流行。从19世纪晚期开始,一些中国人开始寻找替代的仪式。他们从西方教堂婚礼中找到了灵感,并在去除宗教符号后将其引入中国。他们的努力形成了一种新的风尚,被称为“文明结婚”。这种仪式包括许多新的元素,如西洋乐队、汽车、婚礼马车和摄影等,通常在饭馆、公园和礼堂等公共场所举行(见图8和9)[中国人通过与外国社区日益频繁的接触,特别是在通商口岸,了解到了西方的婚礼仪式。据左玉河的研究,中国最早的教堂婚礼记载出现在晚清著名的改革家王韬(1828—1897)的日记中。大约是在1859年,日记描述了一对居住在上海的外国夫妇的婚礼。仪式在一位著名的美国传教士裨治文(1801—1861)的家中举行,王韬是宾客之一。“西人来者甚众。裨妇鼓琴讴歌,抑扬有节。小异亦在。其法:牧师衣冠北向立,其前设一几,几上置婚书、条约;新郎新妇南向立,牧师将条约所载一一举问,傧相为之代答,然后望空而拜。继乃夫妇交楫。礼成即退,殊为简略。”左玉河:《从“文明结婚”到“集团结婚”:从婚姻仪式看民国婚俗的变化》,见薛君度、刘志琴主编:《近代中国社会生活与观念变迁》,北京:中国社会科学出版社,2001年,198页。]。正如上述姜松泉和张庆五的案例表明的那样,20世纪40年代的北平婚礼结合了新旧仪式,将中国习俗与外国元素融合在一起。[有关文明婚礼的程序,参见Vermier Y. Chiu(赵冰),Marriage Laws and Customs of China, pp.11-13;左玉河:《由“文明结婚”到“集团结婚”:从婚姻仪式看民国婚俗的变化》,载薛君度、刘志琴主编:《近代中国社会生活与观念变迁》,北京:中国社会科学出版社,2001年,196—238页;Antonia Finnane(安东篱),“Changing Spaces and Civilized Weddings in Republican China”,in New Narratives of Urban Space in Republican Chinese Cities: Emerging Social, Legal and Governance Orders, pp.15-44。]

▲图8 婚礼马车

图片来源:《甘博照片集》(485A_2797)。

▲图9 婚礼乐队

图片来源:《甘博照片集》(485A_2796)。

“耗费家财”

从北平地方法院审理的重婚案件证词中,我们不仅可以了解婚姻的仪式过程,还可以了解婚姻对家庭财务状况的影响。婚礼对普通家庭来说是一笔很大的开支,以中医张庆五为例,他结婚花了210元,这笔花费足够一个三口之家维持一个月的生活[北平市伪社会局,J2-7-696,“历年面粉价格表”,1937—1945年。]。婚礼的巨额费用解释了为什么原告和被告经常把金钱问题带到法庭上,他们希望法庭能帮助他们弥补婚姻破裂所造成的损失,这包括失去配偶陪伴的情感损失和结婚时的巨大花费。

支付给媒人的谢礼、给新娘家的聘礼和举办婚宴,这三项是婚礼的主要花费。在双方议婚阶段,媒人做了大量的跑腿工作,故而要酬谢媒人。此外,按当地习俗,新郎家需给新娘家送两种聘礼:纳吉(过大定或小定),通常是几件珠宝,表明订婚;纳征(过大礼),大约在婚礼举行前20天把4个装有食品和衣服的木制大箱子送到新娘家。所涉及的费用根据礼物的数量和质量,以及家庭的社会经济地位而有所不同。根据周恩慈的研究:“放小定的物品,最贫的人家也要用黄白戒指各一枚,白者为银制,价约五六角,黄者亦为银制而外包黄一层,价约八九角,此外有包黄耳环一对,价约一元,此外茶叶及点心等至少需要四五元,请星命家择吉日及买龙凤通书所费约三元;关于放大定的鹅、酒等,鹅一只约五元,酒十斤亦需五元左右;穿戴的东西,衣服四件价约四五十元,首饰十元左右,吃的盒子内所有的东西共计二十元左右;自轿子铺赁轿雇抬夫约三十元,鼓手二十名,锣九对,执事人夫二十名,以上共需六十元;娶亲人所用的马车约五元,喜棚一座十五元,厨役及茶房十五元,十桌酒席约百元,裱糊收拾新房二十元,以上总计约三百五十元左右。此外新郎之衣服被褥等共计四五十元,杂费至少十元,因此,男家至少须筹备四五百元左右,才能举行稍微体面一些的婚礼。”[周恩慈:《北平婚姻礼俗》,88页。]此外,单是婚宴就可能占到婚礼总花费的44%—82%。[Sidney Gamble(甘博),How Chinese Families Live in Peiping: A Study of the Income and Expenditure of 283 Chinese Families Receiving from $8 to $550 Silver per Month, pp.203-207.]

据甘博统计:“婚礼费用是平均月收入的1.5到9倍。”在他调查的家庭中,大约有一半的家庭花了相当于他们家庭4到4个半月的收入来筹办婚礼。家庭“负债以获得必要的资金”是很常见的,“用家庭盈余偿还债务可能是一个长期的过程”[Sidney Gamble(甘博),How Chinese Families Live in Peiping: A Study of the Income and Expenditure of 283 Chinese Families Receiving from $8 to $550 Silver per Month,pp.198-202.]。虽然社会学家们并不认为婚礼费用是导致家庭经济困难的唯一原因,但是甘博和他的中国同仁确实认为婚礼是一个突出的因素,即过时的社会习俗会误导人们不明智地使用有限的资源,从而使他们陷入贫困。

在这一时期,中国的知识分子、改革家和政府官员强烈批评了奢侈的婚礼。社会学家将婚礼与其他庆典活动一道视为“耗费家财”[Sidney Gamble(甘博),How Chinese Families Live in Peiping: A Study of the Income and Expenditure of 283 Chinese Families Receiving from $8 to $550 Silver per Month,p.198.]。虽然他们的研究主要关注的是“家计”,但结果也为分析这一社会问题提供了科学方法和实证调查,为协助政府解决“国计”“民生”等重大问题提供了思路。社会改革者和政治领导人希望通过说服人们保持家庭预算盈余,特别是减少在婚丧嫁娶等活动上的支出,来保障家庭的物质财富和国家的经济前景。

20世纪30年代,国民党政权试图通过实施多项改革措施,来解决婚礼费用过高的问题。1933年1月,国民党中央民众训练部通过了一项决议,要求公务人员停止在婚礼、葬礼、生日等场合的浪费行为。政府鼓励公务人员为宾客提供茶点水果,用普通茶话会取代铺张浪费的婚礼宴席。如果需要宴请宾客,费用不应该超过12元,如果婚礼是外交活动则不受此限。为了防止公务人员利用个人庆祝活动索取贿赂,这项决议还限制公务人员邀请家人以外的宾客参加婚宴[国民党中央民众训练部:《各处公务人员婚丧寿宴浪费暂行规程》,1933年1月。见中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》,第五辑第一编,文化(一),南京:江苏古籍出版社,1986年,440页。]。这一想法也影响了日伪统治时期的经济政策。到了20世纪40年代,婚姻法改革的计划被纳入了日伪政权的社会运动和政治宣传中,官员们希望能从这些社会和庆祝活动中省下资源用于支持战争。

“民生”一词仍然保留了其政治价值。20世纪40年代,官员们追随民族主义者的言论,宣传他们采取的极端战时经济政策和社会改革措施,声称这些都是“安定民生”和“以裕民生”的有效手段。例如,1941年末,日伪政府发起了一场运动,号召中国居民开展“勤俭运动”的生活方式[《北京特别市及四郊之第四次治安强化运动实施要领》,1942年。见北京市档案馆编:《日伪在北京地区的五次强化治安运动》,349页。]。其中一个目标是简化葬礼仪式,废除婚礼场合不必要的社交聚会。1942年初,北平市伪政府发布了6条宣传标语,张贴在公共场所,其中一条是:“三节废除送礼之恶习,竭力避免无谓之应酬。”[《市公署令发新民会市总会第五次治安强化运动实施计划》,1942年10月12日。见北京市档案馆编:《日伪北京新民会》,北京:光明日报出版社,1989年,251页。]在10月份的另一项活动中,伪政府发布了旨在简化婚礼和葬礼仪式的十项指导方针。该指导方针告诫人们“取缔杠房,绝对不用鼓乐及执事,改用马车或汽车运灵柩;现在染料、布匹、绸缎均感缺乏,婚丧寿庆或商店开张,不要送幛子;现在纸张缺乏,不要烧冥器、纸钱、锡箔之类;讣闻及请帖之纸张应缩小;婚嫁废除过礼之恶习;废止出份子之恶习”。[《市公署令发新民会市总会第五次治安强化运动实施计划》,1942年10月12日。见北京市档案馆编:《日伪北京新民会》,北京:光明日报出版社,1989年,251页。]

支持改革的知识分子和政府官员们发表了许多文章,将婚礼仪式和费用定义为公共福利和政治经济学问题,从而证明政府的指导是正确的。但这些改革运动并没有成功废除传统习俗。尽管似乎存在许多政治、社会和经济问题,但在北平的普通个人和家庭中,传统婚礼仍然很受欢迎,甚至是预期的行为。本章的下一部分将把这些“非理性的选择”作为妇女和男性生存手段的一部分,并研究人们如何从昂贵的婚礼安排中获益,尽管这些行为有悖于改革派的期许。

不稳定的婚姻

在对20世纪早期北平社区公共卫生改革的研究中,历史学家杨念群认为,人生大事如出生和死亡,不仅是自然事件,也是创伤事件,给每个家庭和社区带来了巨大的情感和心理压力:“因为孕妇的每一声苦痛的呼喊,新生儿的每一次呼吸,死者移灵的每一步骤”,都有可能扰乱一个家庭的日常生活,破坏现有社区平静秩序。产婆和“阴阳生”的作用就在于通过某种仪式,把生死的自然过程整合进社区网络之中,使之转化为一种可以为大众接受的社会程序[杨念群:《民国初年北京的生死控制与空间转换》,载杨念群编:《空间·记忆·社会转型:“新社会史”研究论文精选集》,上海:上海人民出版社,2001年,133页。]。借用杨念群的说法,婚姻是一个令人紧张的过程。在这个过程中,妇女在一个新的家庭中找到了自己的位置,而这对新婚夫妇也在社区里安顿了下来。对于刚从破裂的婚姻中逃离出来的妇女,或者在没有娘家支持或陪伴的情况下试图再婚的妇女,这个过程可能会使压力加大。正如下文重婚案所说明的那样,传统的婚姻不仅有助于恢复家庭和社区的环境平衡,也有助于妇女获得妻子的地位,并建立稳定的婚姻关系。最重要的是,这些婚俗仪式以公开的方式肯定了妇女在社区中的地位。

1942年2月,北平伪地方法院审理一起重婚案件,被告是现年39岁的应王氏,她原籍四川,出庭受审之时,曾经守寡且有过三段婚姻[北平伪地方法院,J65-6-599,应王氏,1942年。官方调查笔录发现,应王氏与李树才同居时曾是李宁氏,嫁给王殿柱(夫姓王,娘家姓宁)后成为王宁氏。但由于某种无法解释的原因,官方的起诉书和判决中仍然写着她的名字“应王氏”。]。她的第一任丈夫叫夏德勤,当过营长。二人于1922年结婚,一起生活了大约10年,直到夏德勤因病去世。在接下来的8年里,应王氏一直守寡度日。随着时间的推移,寡居的应王氏“孤独无依”,生活难以为继。1940年9月,应王氏决定再嫁,她找到干娘石冉氏求助。石冉氏在一个市场里开饭铺,来此吃饭的顾客中有一位是36岁的木匠李树才。稍后,石冉氏把应王氏说与李树才,二人于1940年9月15日结婚。结婚当天,李树才租了一乘轿子接应王氏到家,他还邀请了石冉氏和另外两位邻居做媒,摆酒席,拜天地,二人成婚。然而,结婚一年后,应王氏开始后悔,她意识到嫁给李树才在经济上根本不是一个明智的选择。战争时期不断升级的通货膨胀耗尽了他微薄的收入,夫妇二人只能勉强度日。1941年底,北平又一次面临粮荒,主要食品的价格在几周内上涨了30%有余[北平市伪社会局,J2-7-696,“历年面粉价格表”,1937—1945年。]。形势把应王氏逼到了崩溃的边缘,她不想重新陷入贫困,决定如两年前一样,找主改嫁。12月19日,在邻居和朋友们的帮助下,她从李树才身边逃走,3天后嫁给了21岁的锔碗匠王殿柱。

现存档案中没有说明王殿柱在娶应王氏之前,是否对她过往的婚姻有所怀疑。应该说,他有怀疑的理由。因为应王氏并没有告诉王殿柱自己从何处来,娘家又在何处,也没有告诉他自己过去是否结过婚,结过几次婚。在与王殿柱商议娶亲过程中,应王氏的娘家人一个也没有出现过,这些都表明她的背景复杂。但应王氏坚称自己“没男人”,媒人还向王殿柱保证其言为真。档案中没有说明王殿柱是否信任这些媒人的说辞,在这些媒人中,只有一位名叫田致源的人是王殿柱的朋友,时年57岁,靠捡废纸为生。另外两位媒人李田氏和刘志,只认识田致源,不认识王殿柱。

王殿柱可以选择无视应王氏的不明背景,但他需要想出一个合适的方法,把妻子介绍给他的亲戚、朋友和邻居,消除他们的疑虑,在公共场合以已婚夫妇的身份出现,并最终在邻里街坊中开始正常的家庭生活。他和当时其他许多娶了离家出走女人的男人一样,觉得传统的婚礼非常有用。因为媒人告诉王殿柱应王氏是个寡妇,王殿柱按照习俗,没有用轿子娶亲,而是雇了一辆人力车将她接到家中。婚宴在王殿柱家里举行,持续了两天,总共有30多人参加了他们的婚礼。一系列的礼仪使婚礼花费巨大,王殿柱声称“我为娶她花了彩礼100元,连办喜事共花了200余元”,这笔钱相当于法庭上负责记录证词的书记员3个月的工资,可以在市场上买345斤一级面粉。[北平伪地方法院,J65-3-177,“北平地方法院检察处职员工资表”,1942年;北平伪社会局,J2-7696,“历年面粉价格表”,1937—1945年。]

如果王殿柱和应王氏希望利用传统婚礼来掩盖她的过去,并向朋友和邻居宣布他们的婚姻关系,二人显然成功了。当法院传讯相关人等,核实王殿柱和应王氏的关系,即确认二人是婚外关系、同居关系还是合法婚姻时,法官听到的回答是一致的,大家都认为二人缔结的婚姻具有法律约束力,因为他们都亲眼见证了婚礼活动并出席婚宴。由于这些花费巨大的婚礼仪式,应王氏得以作为王殿柱的妻子,在丈夫所居住的社区取得正式地位。如果她的第二任丈夫李树才没有找到她,也许她可以作为王殿柱的妻子继续平静生活下去。

然而,应王氏的愿望破灭了。1941年12月31日,也就是应王氏弃夫潜逃13天之后、新婚10天之时,李树才将其找获。更严重的是,一群警察跟随李树才,当场逮捕了应王氏。1942年3月9日,应王氏被判处有期徒刑3个月,缓刑3年。王殿柱听闻此言,得知他无法留住应王氏,立即向法庭提出请求:“她不跟我,须将钱给我退回来呀。”[北平伪地方法院,J65-6-599,应王氏,1942年。]王殿柱的失落感显而易见,但他那昂贵的婚礼仪式并不像改革派所描述的那样,是一些毫无意义的虚礼,只会损害公共福利。这些婚姻仪式是一种习俗,通过这种习俗,妇女,尤其是离家出走的妇女,可以进入一段新的婚姻,并被接受为正常社区生活的参与者。

法律与习俗之间

几十年来,社会改革者一直在抨击传统的婚礼仪式,但他们无法就更好的选择达成共识。社会学家楼兆馗曾在1930年调查了北平183名大学生对婚姻和家庭的看法。他发现22.2%的人愿意采用新式婚礼,38.9%的人同意简化手续,10.1%的人希望“自创一式”,12.1%的人赞成彻底废除婚礼[楼兆馗:《婚姻调查》,载《国立中央大学半月刊》1930年第14期。见李文海主编:《民国时期社会调查丛编:婚姻家庭》,福州:福州教育出版社,2005年,79—80页。]。尽管楼兆馗的调查工作只覆盖了一部分大学生群体,但由此可见婚礼的形式主要是个人的选择,并没有官方的规定形式,每次政权更迭都会带来新的指导方针和具体办法。20世纪30年代,当国民党当局加入婚姻改革运动中,要求移风易俗之时,提出婚礼应该包括一些以国家为中心的仪式。例如,每楼兆馗:《婚姻调查》,载《国立中央大学半月刊》1930年第14期。见李文海主编:《民国时期社会调查丛编:婚姻家庭》,福州:福州教育出版社,2005年,79—80页。]位出席婚礼的宾客都要鞠躬三次:向国民党党旗鞠躬,向国旗鞠躬,向总理孙中山的肖像鞠躬[Glosser L. Susan(葛思珊):Chinese Visions of Family and State,1915-1953, p.87.]。在20世纪40年代日本占领下的北平,日伪政权官员废除了婚礼中这些代表和象征国民党政权的步骤,同时还淡化了对传统婚俗的攻击。经过多次反复的婚俗改革运动,人们最终根据自己的预算、文化偏好和意识形态来安排与选择自己的婚礼。事实上,在20世纪的上半叶,所谓传统婚俗已经发展出一个复杂的仪式顺序,结合了旧的习俗和新的礼仪。当婚姻纠纷出现并交由法院审理时,对立法者和法官来说,评估婚姻的合法性,界定建立具有法律约束力的婚姻条件,就成了一项具有挑战性的任务。

20世纪40年代北平地方法院实施的《刑法》和《民法》,是经过数十年立法改革而制定的。这一过程经常被政治改革和政权更迭所打断。激进主义与保守主义、中国传统与外来观念之间的意识形态斗争也使这一过程更加复杂。1904年以来,三个不同的政权分别起草了四份草案。在1930年至1931年之间,民国政府最终颁布了《民法》,并于1935年颁布了《刑法》。1937年至1945年的日本侵华战争动摇了中国的司法体系,但日本军事当局和日伪政权都没有兴趣重新立法。因此,民国政府的法律在中国大陆一直有效,直到1949年。不同政体下的立法者都试图通过这些立法努力,来重新配置国家权力与私人生活之间的关系。

首先,《大清律例》规定,“凡男女……写立婚书,依礼聘嫁”[William Jones(钟威廉)译,The Great Qing Code(《大清律例》),123页。]。这部律法简短而含糊,没有具体解释所依何礼。从律例、附例以及《大清会典事例》等来看,缔结婚姻和确立妇女“妻”的地位,需要满足几个关键因素:前两个标准是婚书和父母同意——正如律例所说,“凡男女定婚之初,务要两家明白通知,各从所愿,写立婚书,依礼聘嫁。若许嫁女已报婚书及有私约而辄悔者,笞五十”[William Jones(钟威廉)译,The Great Qing Code(《大清律例》),123页。];最后一个标准是聘礼,即所谓“虽无婚书,但曾受聘财者,亦是”[William Jones(钟威廉)译,The Great Qing Code(《大清律例》),123页。]。欧中坦(Jonathan K. Ocko)注意到,刑部批文曾规定:“新娘拜祭新郎之家祖先,并且完成婚礼,即确定新娘妻子的正式地位。”他写道:“但根据习俗,通过订立婚约与过礼等,也可以确定婚姻的成立。”[Jonathan K. Ocko(欧中坦),“Hierarchy and Harmony: Family Conflict as Seen in Ch'ing Legal Cases”,in Orthodoxy in Late Imperial China, edited by Kwang-ching Liu(刘广京),p.219.]《大清律例》考虑到了人们对婚礼仪式的多样选择,并没有要求在结婚之时完成所有的仪式。

20世纪早期的立法改革者开始重新定义建立具有法律约束力的婚姻条件。20世纪的第一部《大清民律草案》,将《大清律例》中相关民事法律条文汇编成集。此时的立法者开始遵循西方的标准,颁布独立的《刑法》,将继承、婚姻、债务、财产等条款纳入新的《民法》体系[Philip C.C. Huang(黄宗智),Code, Custom, and Legal Practice in China: The Qing and the Republic Compared(《法典、习俗与司法实践:清代与民国的比较》),p.17.]。但这只是一个临时的解决办法,用以服务于审判之需。一个长期的解决方案正在酝酿中,立法者们于1911年完成了《大清民律草案》。然而,仅数月之后,爆发了辛亥革命,推翻了清朝统治,清朝法律也随之废止[杨立新编:《大清民律草案·民国民律草案》,长春:吉林人民出版社,2002年。]。北洋军阀政府在1925年到1926年之间准备了另一份草案。与此同时,国民党在北伐胜利、建立统一政权之前,也开始了立法改革。新的立法措施不再依据具体的婚礼仪式来判定是否缔结婚姻关系,而是要求结婚人到民政机关登记婚姻,以此确立婚姻关系。例如,《大清民律草案》规定:“婚姻从呈报于户籍吏,而生效力。”[第四编亲属,第三章婚姻,第一节婚姻之要件,第1335条。《大清民律草案》,1911年,见杨立新编:《大清民律草案·民国民律草案》,171页。]在北洋军阀政府和国民政府分别起草的两份草案中,也要求在政府机关登记结婚。这些新草案强调,在没有正式登记的情况下,即便完成一系列仪式(如“六礼”),也不足以构成具有法律约束力的婚姻。

如果新模式得以实施,那么政府将拥有更直接的手段管控婚姻,这将迥然有别于以前的婚姻制度,即由家庭管理与传统仪式来定义有效婚姻。然而,特别需要注意的是,20世纪40年代在北平地方法院审判过程中援引的《民法》,并没有婚姻登记的规定。只要男女双方完成公开的婚礼仪式,即缔结有法律效力的婚姻关系。具有讽刺意味的是,此时的民法实际上放弃了先前改革的努力,回归了清朝婚姻规定,只是在措辞上略有不同,即“六礼”的表述被改写为“结婚,应有公开之仪式,及二人以上之证人”[Ching-lin Hsia(夏晋麟)、James Chow(周福庆)、Yukon Chang译,The Civil Code of the Republic of China(《中华民国民法》),Shanghai: Kelly &Walsh, Limited(别发印书馆),1931.]。“公开之仪式”的法律措辞并不关注人们在结婚当天必须进行哪些具体的仪式;相反,它更关心的是仪式是否足够公开,是否为公众所目睹。下面的案例说明了司法官员对公开仪式的定义是多么宽泛,并阐述了新法律在审判中是如何解释的。

1943年9月,时年16岁的李玉镶经20岁的学徒魏登存介绍,结识了魏的盟兄弟——36岁的丁玉玺。丁玉玺在前门外汾州营西河沿4号的一家象牙店做经理。1943年10月25日,丁玉玺娶李玉镶为妻。半年之后,1944年4月10日,李玉镶的父亲以一纸诉状,到法院控告丁玉玺“有配偶而重为婚姻”。在接受法庭调查之时,李玉镶抱怨受到丁玉玺虐待,“他与头前女人因抽大烟,尽打我”,“他们三时睡,六时便叫我起,就这样虐待”,“打我嘴巴三次,没伤”。除了“虐待”一项,李玉镶还指控丁玉玺“骗婚”,“这事我家受了蒙骗,原说是为妻的,以后发现他已有妻,遂将我做妾,以我这岁数,是万难承认与他为妾的”。在庭审中,丁玉玺承认自己是已婚,但他辩称,“我有妻丁张氏是不错的,以后娶李氏[李玉镶]乃是作妾,并非为妻”。李玉镶供称结婚时双方立有婚书,但是无法向法庭提供,致使案件变得更加复杂。在接下来一个月的庭审中,法官着重问讯二人婚礼当天所举行的仪式,以确定二人婚姻关系的性质。[北平伪地方法院,J65-13-1202,丁玉玺,1944年。]

法庭调查的第一步是确定是否曾经举行过任何形式的仪式。李玉镶称,结婚当天她上轿的地方是“前外纸巷子东鸿泰旅馆,至西河沿天春店下轿,并举行结婚仪式”。对此,被告丁玉玺、媒人学徒魏登存均供认不讳。以上供词尚不足以证明所谓仪式的公开性,按照《民法》规定,公开仪式必须满足“应有公开之仪式及二人以上之证人”规定,也就是必须有其他参加仪式的人在场证明。为了澄清公开仪式的含义,一项法院裁决指出:“(1)男女二人,约证婚人二人,及亲友数人,在旅馆之一房间内,举行结婚仪式,其结婚既系在旅馆之房间内,自须有足使一般不特定之人,均可知悉之表征而得共见者,始得认为公开。(2)男女二人,约证婚人二人,及亲友数人,在旅馆之宴会厅,置酒一席,如其情状无从认为举行结婚仪式,虽其主观以为举行婚礼,仍不得谓有公开之仪式。”[傅秉常、周定宇编:《中华民国六法理由判解汇编》,1009页。]在丁玉玺一案中,原告与被告双方就是否有公开仪式争议不休,媒人魏登存坚称,“没拜天地,没动亲友”,“没立婚书”。而李玉镶则声称,“有婚书”,“拜了(天地)”,“请客有四五桌,我哥嫂均到过。其余客人皆是他亲友,我不认识”。

尽管已经证实举行了公开仪式,但收集到的证据不足以证明丁玉玺有罪,因为司法官员仍需证明所谓的公开仪式确实属于婚礼仪式。正如法院的一项裁决所强调的:

如果是在该情况下,任何有理智的人都不会认为那是一个正式的婚姻,即便是在饭馆的宴会上举行了公开仪式,除了受邀宾客能看到发生了什么,也不能说他们都认为这是为婚礼而举行宴会的场合。换句话说,表面上是为了使两个人结婚而公开举行的宴会,却没有举行实质上的婚礼仪式,并不构成有效的婚姻。[Vermier Y. Chiu(赵冰),Marriage Laws and Customs of China, p.129.]

在调查重婚案件时,法官将“公众”一词视为“婚姻双方以外的人”。法律程序中“公众”的定义开放而多变,因案件而异。为了确定婚礼是否公开举行,法官煞费苦心地检查了一系列证据,包括婚礼期间拍摄的照片、参加婚宴的宾客名单,以及举办婚宴餐厅的订餐凭证。可见,20世纪40年代北平实施的婚姻法重点关注的不是人们要举行什么仪式,而是婚礼是否有婚姻双方以外的人见证的公共活动。曾任广州国民政府高级顾问兼外交部法律顾问,并先后出任多地法院院长的赵冰指出,“公开仪式”是一个模棱两可的术语,这给“婚姻双方选择适合他们的形式或程序……留下了空间。例如,他们可以按照基督教(新教或天主教)的仪式、佛教的仪式、伊斯兰教的仪式、传统的六礼,或现代的非宗教和非仪式婚姻的方式结婚”[Vermier Y. Chiu(赵冰),Marriage Laws and Customs of China,p.125。]。无论是西式还是中式,新旧婚礼仪式主要是个人选择的问题。如果仪式举行和仪式聚会足够公开,并被旁观者视为结婚典礼,具有法律约束力的婚姻就会生效。

20世纪的立法改革本身就是一股推动力量,也是当代文化辩论和政治革命的产物,使家庭改革成为中国现代化的基石。历史学家仔细研究了这些立法努力是如何重新配置家庭关系的。社会改革家和政党官员重新将婚姻定义为两个独立个体之间的民事契约关系,从而削弱了父母和其他家庭长辈在决定婚姻和选择配偶方面的权威。但北平地方法院的法律程序显示,无论是20世纪30年代的国民党立法者,还是40年代的司法官员,都没有完全改变现行的家庭制度。一位国民党的高层官员曾经声称:“要改变一种不良的习俗可能需要几十年甚至几百年,不能简单地通过发布一个官方命令来实现。”[石瑛:“石瑛在国民党中央党部总理纪念周上谈改良风俗重要性的讲演词”,1935年10月5日,见中国第二历史档案馆编:《中华民国史档案资料汇编》,第五辑,第一编,文化(一),南京:江苏古籍出版社,1986年,449页。]在起草立法时,立法者采取了渐进的方法,避免与现有的社会习俗发生直接对抗。他们并不想在短时间内彻底改变婚礼习俗。20世纪40年代北平实施的《民法》条款是不稳定的、含糊不清的,有可能需要解释的。正是在这种开放的法律框架下,妇女和男子依照传统习俗举行婚礼,并缔结法律承认的婚姻关系。

来自国家的审视

除了指导婚姻仪式和引入新的婚姻立法,政府还开发了一套婚姻登记和婚书注册的制度。国民党政权于1931年11月起,向北平当地居民颁发婚书,官方的婚姻登记程序也于1935年生效。20世纪的政府官员试图通过婚姻登记等管理手段,重新建构城市社会秩序,以便实现更好的治安和社会管理。借用詹姆斯·斯科特被广泛引用的观点,现代化国家与前现代化国家的最大区别在于,后者“在许多关键方面几乎近似于盲人”——“它对它的统治对象所知甚少:他们的财富,他们所有的土地及产出,他们的居住地以及他们的身份”[James C. Scott(詹姆斯·C. 斯科特),Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed(《国家的视角:那些试图改善人类状况的项目是如何失败的》),p.2.]。相比之下,现代化国家不仅有意愿,而且更能聚积能力和掌握科学工具,来解决统治过程中的盲目性。现代化国家运用一系列行政管理手段,诸如人口普查、土地调查、地图绘制、度量衡标准化、税收与征兵、经济规划等,这使得管理者能够将他们管控的世界变得更加清晰可视,便于以量化计算,从而更加易于治理。

20世纪中国的城市管理者和社会领袖表现出改造社会和民众的强烈的意愿。对于人生大事以及家庭和社区重大变化等,他们实施了一系列行政手段进行跟踪记录。除了登记婚姻,当地居民还被要求报告其他个人信息,如出生、死亡、性别、年龄、籍贯、收入、家庭规模、居住地、职业、疾病和犯罪记录等。通过尽可能准确地计量与便捷地提取信息,包括数字、百分比、个人和家庭类型等,官员们希望能够更快地处理问题,并在一个复杂的城市社会里、一个危险的政治时期,更好地维护法律和秩序。将个人信息纳入政府行政监控,旨在赋予政府巨大的权力来监督、管理甚至操纵个人。但刑事案件显示,底层的平民百姓总是会设法逃离监控。更让政府官员担心的是,邻里社会的生活方式与约定俗成的日常,确保了非法、非正规或无序的行为免受惩罚。本章的最后一节将研究政府的行政管理制度如何影响离家出走的妇女的生活选择和婚姻,以及官员如何处理社会底层中那些不稳定的婚姻关系。

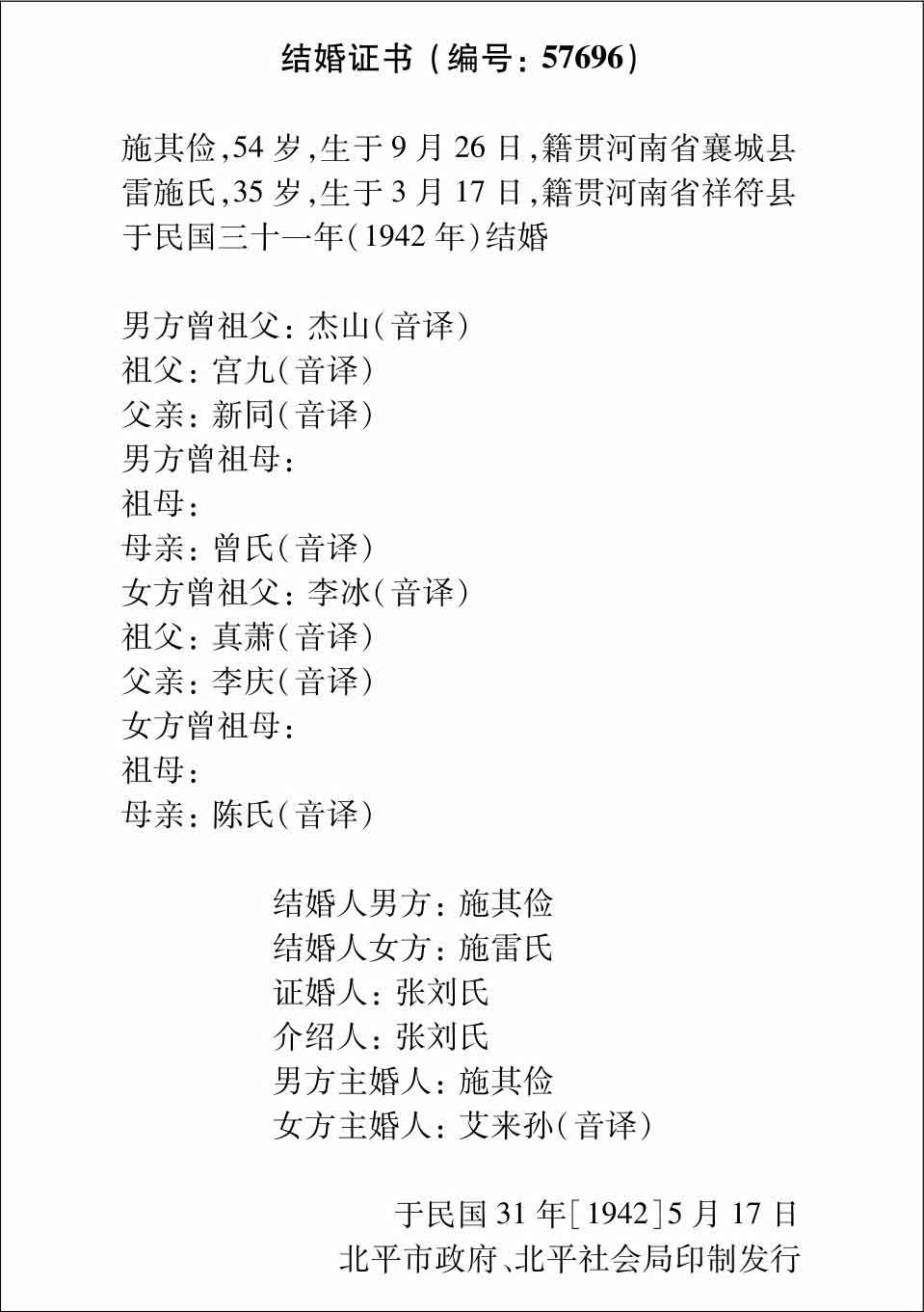

雷张氏在北平的一个窑子里混事。1937年,她结识了39岁的瓦匠广德禄,两人一来二去,相处得不错。随着关系越走越近,广德禄将雷张氏“从窑子里接出来”,结婚过日子。雷张氏嫁给广德禄后,随夫姓改名广雷氏。两人一起生活了大约4年,到了1941年中,麻烦出现。按照广德禄的说法,导致二人关系紧张的关键问题是广雷氏“抽白面”(即海洛因),“抽了一年多了”,“将家里的东西都弄没有了”。这让广德禄大为光火,不再供她吃穿,以免她将家中为数不多的值钱物件都挥霍在毒瘾上。1942年4月,广雷氏离家出走,在邻居艾张氏的帮助下,于5月17日嫁与施其俭。就在广雷氏开始她的新婚生活时,广德禄一直在忙于找寻她的行踪。最终他的努力没有白费,在广雷氏的新家将其找获,并把她拉到附近的警察局。两周后,广雷氏在北平伪地方法院因重婚罪出庭受审。[北平伪地方法院,J65-6-3888,广雷氏,1942年。]

与20世纪40年代审理的所有重婚案一样,法院的调查重点是确定广雷氏所涉婚姻关系的性质。为此,检察官调查了几个关键领域:她是否在当地民政机构登记结婚,是否订立婚书,婚礼仪式是否公开,是否有旁人参加了婚礼。广德禄和广雷氏的新婚丈夫施其俭都声称,他们结婚时曾经举行了一系列的婚礼仪式,并开列了参加婚礼的亲友和邻居的名单。此外,施其俭还在区公所办理了结婚登记,并在结婚当天领取了市制婚书。由于证据确凿,法院以广雷氏“有配偶而重为婚姻”,判处其有期徒刑两个月;协助广雷氏潜逃并做媒帮其改嫁的邻居艾张氏,因“帮助有配偶之人重为婚姻”,也被判处有期徒刑两个月。

根据当时婚姻登记的规定,办理结婚登记者须到社会局履行各种手续,包括填写“结婚申请书”,报告自己的名字、性别、年龄、籍贯、住址、职业、宗教信仰、婚姻状况(单身或离婚)、血亲关系等,并提交一张4寸照片用于结婚证书。接下来,他们将共同提交一份“结婚愿书”,确认双方对婚姻的共同协议。在这一点上,他们还将提供婚姻介绍人的名字[北平市社会局,J2-7-1300,“结婚申请书:郝鉴知与戴若兰”,1935年。]。第三步要求他们提交一份保证书,确保提供的所有资料都是真实的。审查完所需各项材料后,社会局的官员将批准申请,并颁发市制婚书。[北平市社会局,J2-7-1300,“北平市社会局有关结婚实践程序”,1935年。]

有三个政府机构直接参与签发市制婚书:北平市社会局监督印制过程,公安局把空白证书运到区公所,区公所负责把证书发放给符合条件的个人。1931年11月首次实施此登记程序,按照规定每份证书收取1元钱的费用,外加0.4元的印花税。社会局将收取费用的12%用于制证和管理;另外两个机构分别享有4%的份额,其余费用上交给财政局,以支持市政费用[北平市政府,J1-2-25,“北平市实施婚书发行章程”,1931年11月。]。1937年以后,日伪政权继续实行这一措施,并于1943年3月15日颁发了新规定,对原规定做了一项小的改动,即把费用提高到每张证书2元[北平市伪政府,J1-2-146,“修正北平特别市市制婚书发行章程”,1942年12月。]。目前还不清楚有多少当地居民遵循了登记程序并领取了市制婚书。上述案件中的施其俭就履行了该程序,他持有的市制婚书成为法庭判定广雷氏犯有重婚罪的重要证据。仔细研读这张市制婚书,我们可以发现一些关键设计特征(见图10),这有利于我们理解当时政府是如何理解婚姻的意义,又是如何通过行政措施来规范婚姻关系的。

市政府颁发的市制婚书明显区别于近代民间流行的婚书。首先,市制婚书强调名称与格式统一。私人契约最完整的形式是由婚姻双方起草的七份文件组成,包括请书或请婚书、允书或允婚书、庚帖或八字帖、草帖、定帖、出帖和回帖。每份文书都代表着整个婚礼仪式序列的一个步骤,并具有自己的法律价值。更复杂的是,这些私人契约名称复杂,例如定帖,因为其仪式重要性和设计特点,也称为大帖、鸳鸯帖、礼书、销金书或龙凤帖[郭松义、定宜庄:《清代民间婚书研究》,北京:人民出版社,2005年,37—60页。]。与五花八门的私人契约不同,市制婚书统一了名称,而且只印在一张纸上。虽然在20世纪三四十年代的中国还没有全国统一的政府颁发的婚书,婚书的大小、设计和用词等因地而异,但在一个行政辖区内,政府颁发的婚书尺寸和设计是一致的。其次,市制婚书遵行标准设计格式,这与私人文书的繁杂设计截然不同。私人文书的格式取决于婚姻双方的社会背景、婚姻历史与婚后安排等。在对台湾美浓地区的婚姻的研究中,人类学家孔迈隆(Myron L. Cohen)得出结论,精英家庭之间的婚姻中,婚约“在内容、物质形式,甚至使用的纸张类型上都高度仪式化”[Myron L. Cohen(孔迈隆),“Writs of Passage in Late Imperial China: The Documentation of Practical Understandings in Minon, Taiwan”,in Contract and Property in Early Modern China, edited by Madeleine Zelin(曾小萍)et al., Stanford: Stanford University Press, 2004, p.59.]。婚约采用红纸,封面设计以龙凤图案为主,并配以“龙凤呈祥”“天作之合”等祝福语。但是,历史学家郭松义和定宜庄发现,对于社会经济地位较低的人来说,婚书用语简单明了,几乎不涉及礼仪宗教方面。这些婚书主要用于实际用途,目的是具体说明婚姻的条件以及双方各自的义务和权利。例如,在入赘的情况下,按照习俗,新郎必须搬到新娘的家中居住,并赡养岳父母。任何不履行这一义务的男子,须返还其妻的聘礼和嫁妆。同样,再嫁的寡妇或童养媳的婚约往往包括一系列协议,涉及嫁妆、继承与每年回娘家的次数等[在孔迈隆的文中可以看到各种婚书样本的翻译,Myron L. Cohen(孔迈隆),“Writs of Passage in Late Imperial China: The Documentation of Practical Understandings in Minon, Taiwan”,in Contract and Property in Early Modern China, edited by Madeleine Zelin(曾小萍),pp.59-68。郭松义、定宜庄:《清代民间婚书研究》,107—120页。]。清末市面上流行一些尺牍指南,专门教授如何正确起草各种文书契约。[Patricia Buckley Ebrey(伊沛霞)译,Chu Hsi's Family Rituals: A Twelfth-Century Chinese Manual for the Performance of Cappings, Weddings, Funerals and Ancestral Rites(《朱子家礼》),Princeton: Princeton University Press,1991, p.51。]

20世纪官方推行的市制婚书,取消了传统用语祝词,代之以开列个人基本信息,并采用标准化的格式。婚书上记录了夫妻双方的姓名、年龄、出生日期、籍贯、证书颁发日期和编号。婚书的中间部分列出了夫妻二人的父母、祖父母和曾祖父母的名字。底部则是新郎、新娘、证婚人、介绍人、主婚人等姓名(见图10)。

最后,市制婚书支持夫妻双方全权决定婚姻事务,安排婚后家庭生活中双方的权利与义务。清末私人婚书大多记录男方的父母、祖父母和曾祖父母的基本信息与社会地位[Vermier Y. Chiu(赵冰),Marriage Laws and Customs of China, p.76.];有的甚至只列出男方父亲与媒人的名字,而没有列出新郎本人的名字。新娘的父母,而不是新娘本人,起草并订立回帖,以表达他们对婆家和婚约条款的意见。在求婚阶段之后,也是由父母和家里的长辈出面,订立正式的婚书。国民党司法官员赵冰对清末的这些做法评论道:“双方不经父母而自己订立婚约,婚姻视为无效,不为法律认可。”[Vermier Y. Chiu(赵冰),Marriage Laws and Customs of China,p.77。]只有那些处于社会最底层的男女,才会自己出面,直接谈婚论嫁;甚至自己订立婚约,不征求父母和家庭长辈的认可。如郭松义和定宜庄所强调的那样,这种情况主要发生在寡妇再嫁、纳妾、入赘等特殊婚姻之中。市制婚书则采取了不同的做法,虽然市制婚书中也开列男女双方父母和祖父母的名字,主要是出于礼节上的尊重,而非支持父母在婚姻方面的权威。回到上述广雷氏一案中,施其俭申领的婚书上甚至没有填完全曾祖父母的名字,但忽略这些信息并不妨碍顺利申领市制婚书。换言之,男女双方不需要征得父母的同意,就可以自行建立具有法律约束力的婚姻。[这一做法一直延续到现在。新中国成立后,民政部颁发的官方结婚证也没有要求父母提供信息。]

根据档案文件记录制作,其中“雷施氏”为原婚书注录时的笔误,当为“广雷氏”。

新措施的实施,将婚丧嫁娶等日常活动纳入官方的管理之中。正如市制婚书本身设计所体现,官方的管理试图淡化婚礼的礼仪含义和家族意义,将其简化为一项常规的行政管理事项。官方登记的目的是留下书面记录,使政府机构能够追踪个人从“单身”或“鳏寡”到“结婚”的状态转变。统一的市制婚书,连同发明它的行政动力和支持它运作的官方管理资源,似乎正如詹姆斯·斯科特所说,标志着一个现代化国家的建立。刑事案件档案则使我们能够从被管理者的角度出发,研究国家与社会的关系。彼时政府面临很多未登记的婚姻关系,也有很多平民百姓没有依照程序改变自己的婚姻状态,当政府“努力使社会清晰可见”的举措遇到阻力时,行政管理者将如何行事呢?[James C. Scott(詹姆斯·C. 斯科特),Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed(《国家的视角:那些试图改善人类状况的项目是如何失败的》),p.2.]

1935年8月,北平大学工学院职员、24岁的郝鉴知与18岁的戴若兰准备结婚,二人向社会局提出申请,还计划在11月29日下午3点在该局礼堂举行婚礼。11月24日,日本策动成立“冀东防共自治委员会”,试图脱离国民政府管辖,突发的政治危机使市政府处于高度戒备状态,并在市内实施宵禁[北京市社会科学研究所《北京历史纪年》编写组编:《北京历史纪年》,320—322页。]。由于局势紧张,社会局停止对外办公,并通知郝鉴知、戴若兰二人改期举行婚礼。郝、戴二人接到通知后,决定“在他处举行结婚”。戒严令解除后,二人向社会局提交了一份请愿书,开列三项要求:“请撤销结婚登记,并发还登记费4元,暨相片二纸,愿书保证书各二件。”其理由是,未能在社会局礼堂举行婚礼。

社会局的官员们拒绝了二人的撤销申请,并在批文中说明:“凡市民所应备之登记费暨相片愿书保证书等件,均系为审核登记之用,其在本局礼堂举行结婚,仅系为谋人民便利之一种附带办法。”批文进一步指出,各项费用是用于支付行政开销,婚姻登记程序完成后,费用不会退还。有关郝、戴二人所谓“撤销婚姻登记”,批文特别说明:只有申请离婚才能撤销现有婚姻登记[北平市社会局,J2-7-1300,“批文:郝鉴知和戴若兰”,1935年。]。以上个案中市民的请愿和官方的回应,揭示了双方对市制婚书的含义和婚姻登记程序的不同理解。对官员来说,书面记录和程序具有确认婚姻关系的法律功能;但在郝、戴二人看来,官方证明和登记程序并非是建立具有法律约束力的婚姻关系的强制性要求。

不管出于何种原因,未履行登记手续的婚姻在20世纪初的北平相当普遍,许多当地居民从来没有费心去当地民政部门登记婚姻关系。通过考察政府的反应,我们可以看到行政官员们是如何在日常管理中尝试与适应这些做法的。从本质上说,有关婚姻登记官方条例的措辞是薄弱的。因此,在建立具有法律约束力的婚姻时,市制婚书被视为一种选择,而不是强制性要求。《市制婚书发行章程》称:“本市居民,无论初婚续婚,男女双方应于结婚前各领用市制婚书一份,遵照填写,以为凭证。”[北平市政府,J1-2-146,“修正北平特别市市制婚书发行章程”。]这句话中的“应”一词把这项责任授予行为履行人,但正如罗云(Claudia Ross)和莱斯特·罗斯(Lester Ross)所说,法律责任有两种类型:一种是用“should”和“ought to”这样的英语单词来表述,或汉语如“应”“当”“应当”“应该”和“该”等,表示“道义责任”(deontic obligation)。这种责任是“根据一个人所属社会的显性或隐性规则,如法律、习俗、惯例等来确定的”。尽管如此,这些都是强制性较弱的要求,“不履行责任也不必承担直接后果”[Claudia Ross(罗云),Lester Ross,“Language and Law: Sources of Systemic Vagueness and Ambiguous Authority in Chinese Statutory Language”,in The Limit of the Rule of Law in China, edited by Karen G. Turner et al., Seattle: University of Washington Press,2000, pp.224-226. 在Deborah Cao(曹菡艾)最近的一项研究中,她指定了三类法律义务:(1)“强制要求做某事的命令式语言”,例如,“应该”;(2)“赋予一种权利、特权或权力的兼性语言”,例如“也许”;(3)“强制规定不做某一行为的义务的禁止性语言”,例如“不应该”。见Deborah Cao, Chinese Law: A Language Perspective, Burlington, VT: Ashgate,2004。]。相比之下,另一种表述,即用“must”和“shall”等英语单词,或汉语同义词语“必”和“必须”所表示的“技术义务”(technical obligation),通常意味着强制性要求,“如果不履行这些义务,就会产生特定的负面后果”。在上述行政管理规定中,北平市社会局的官员们没有使用“必”和“必须”这两个具有强制性的用词,实际上是弱化了要求市民领取市制婚书的迫切性。

《市制婚书发行章程》中还有其他条款,进一步降低了市制婚书的权威性。该章程从未声称市制婚书是证明有效婚姻关系的唯一合法凭证;换句话说,尽管该章程明确规定市政府是唯一可以发放市制婚书的机构,但它并没有禁止其他形式的私人婚姻契约,如章程中规定:“本市自发行市制婚书之日起,一律禁止私售,违者处以10元以上20元以下罚金。”[北平市政府,J1-2-146,“修正北平特别市市制婚书发行章程”。]实施这项罚款的意图在于,政府禁止商业组织和个人分享新措施所产生的经济收益。至于由商业机构印制并被本地居民广泛使用的各种形式的私人婚书契约,章程并未否认其合法性。鉴于章程中对私人契约没有清晰且明确的禁止,说明当时此类非官方文书广泛存在且具备合法性。立法者也对相关的婚姻登记制度采取了模棱两可的态度,如一位司法官员所言:“《大清民律草案》和《中华民国民法》均未明文规定婚姻登记或婚姻证书的颁发。”[Vermier Y. Chiu(赵冰),Marriage Laws and Customs of China.]

行政管理者也给那些未经官方登记而缔结的婚姻关系留有回旋余地,《市制婚书发行章程》第六条规定:“本市居民结婚时,如不领用市制婚书,一经查觉,除责令补领外,照婚书原价加二倍处罚。”[北平市政府,J1-2-146,“修正北平特别市市制婚书发行章程”。]此项规定暗示了一个假设性的概念,意味着只有当政府碰巧发现了违反规定的行为时,才会处理未经注册的婚姻关系。当时的官员并没有办法来有效追踪管辖范围内建立的所有婚姻关系,除非涉事个人在打官司时涉及未登记的婚姻,否则官员们没有办法查处未登记的婚姻关系。此外,未履行登记手续而结婚的个人只会面临罚金,其婚姻的合法性并未受质疑。人们可以这样理解此项规定:一份私人契约足以证明婚姻关系,而婚姻登记程序仅仅使其更加“正式”。

按照西方的标准,法律条文的含糊不清可能导致许多严重的问题:它们“使官员在执行强制性措施时犹豫不决,限制了国家机关执行权力,并给契约谈判带来不确定因素”[Claudia Ross(罗云),Lester Ross,“Language and Law: Sources of Systemic Vagueness and Ambiguous Authority in Chinese Statutory Language”,in The Limit of the Rule of Law in China, edited by Karen G. Turner et al., p.223.]。但是在20世纪上半叶的北平,婚姻登记规定中出现的含糊其词,并非是行政官员或立法者能力有限,而是他们为了适应当时的民事习惯,有意弱化行政管理制度。值得注意的是,行政官员们在起草婚书管理条例时,故意选择了弱标记(weak markers)和模糊的语言;但当他们处理其他更紧迫的问题时,比如强化公共安全、实施食品配给制度等,官员会毫不犹豫地转向强标记(strong markers)。例如,本书第六章将讨论日伪政府推行的居住证制度,因为该制度对城市治安尤为关键,官员们使用了一系列强硬的措辞。其中一篇通告14次使用“必须”和“不得”等,强调了此措施的必要性与强制性。在类似的通告中,有些也使用了表示道义责任的弱标记,但在这之后会辅以强标记词语,或者是附带一项严格要求,从而消除歧义的空间。例如,1938年,当警察局在北平郊区推行“临时居住证明票”时,规定的第8条写道:“发放证明票时应传知个该承领人随身佩戴。”而该条后半句则是“不得转借他人或遗失”。[北平市伪警察局,J181-17-60,“北平市公署警察局发放四郊居住证明票办法”,1938年12月。]

行政官员们可以否认任何未经登记婚姻的合法性,但如此彻底的拒绝是不现实的,会进一步增加政府的行政管理负担,令本就稀缺的行政资源更加紧张。在当时的情况下,很多人结婚时只订立了私人契约,或者根本没有取得任何书证,如果此时法律直接对抗社会现实,那么行政与司法机构将面对大量未登记的婚姻,这会给政府制造很大的麻烦;同时,如果执法不严,这种严格的立场会适得其反,削弱官方程序的权威性和新文件的可信度。由于无法在短时间内改变现行社会习俗,官员们必须想出适当的办法,在日常行政和审判中留有余地。

结语

20世纪早期的民俗学者的研究与西方人撰写的游记,经常用一种猎奇的口吻描述传统的婚礼仪式。在他们的笔下,婚俗成为街头狂欢,或者是流行的胡同娱乐形式,是北平的一道文化景观。但当时的社会改革者与政治领导人却持有不同的观点,他们批评旧式婚礼象征着封建、愚蠢、落后和迷信传统。20世纪初,中国广泛的改革思潮激发了这种批评言论,推动了改革婚俗的努力。政治领导人、立法者和社会改革家联合起来,试图提高公众对家庭权力和妇女屈从的父权模式的认识。他们认为,挣扎中的中华民族国家迫切需要独立的妇女和有生产力的家庭,就宗族崇拜、家庭结构、婚姻的意义、择婚、纳妾、离婚等问题展开了激烈的讨论,迫切寻求改革的途径。通过将婚礼设想为一种新的“文明”场面,政治领导人试图借用新式的婚姻,以“小家庭”为中心,赋予男女平等的权利和机会。

当20世纪的立法者和管理者抨击父权权威,并将妇女从剥夺她们结婚和离婚平等权利的限制中解放出来时,他们还试图提出另一系列要求,以确保妇女通过合法途径进入或离开一段婚姻关系,从而保证婚姻的灵活性符合新的法律和行政管理框架。所有这些改革和以国家为中心的仪式、语言与社会结构的建立,可能会加强政府推动社会变革的力量,使之成为私人生活领域的终极权威。

北平地方法院重婚案件的审理提供了不同的视角,让我们重新审视国家与社会关系的巨大变化。许多居民无视结婚证书和官方登记程序,继续举行传统的婚礼。因此,官方文件与注册过程并没有成为合法缔结婚姻的关键环节。相反,传统的婚礼以及邻居和证人对婚姻的承认,赋予了妇女作为妻子的地位,并确保她们在社区中的合法地位。在20世纪三四十年代,司法和民事机构并没有否认这些传统婚姻礼俗与未登记的婚姻关系的合法性。政府的认可,为普通大众在个人生活问题上的抉择留下了许多自主空间。正是在这种情况下,一些妇女能够进入流动和短暂的婚姻关系,弃夫潜逃,结婚再嫁,从而增加她们在战时北平生存的机会。