| 人体简史 | 收藏 |

第六章 嘴:人是最容易被噎死的动物

人体简史 作者:比尔·布莱森

“欲长寿者须节食。”

——本杰明·富兰克林

1843年春天,杰出的工程师伊桑巴德·金德姆·布鲁内尔(Isambard Kingdom Brunei)从工作中获得了一次难得的休息机会(他正在修建大不列颠SS号,这是当时从零开始设计的最大也最具挑战性的船舶),给孩子们变戏法玩。可惜,情况并未完全按计划进行。玩耍当中[1],布鲁内尔不小心把藏在舌头下的半英镑金币吞了下去。我们可以合情合理地想象布鲁内尔当时的反应:他大概先是有点愕然,接着,随着感觉到硬币滑下喉咙,停留在气管底部,他惊慌起来,并伴随着些许的抓狂。虽说他并不觉得太痛,但这不舒服也令人不安,因为布鲁内尔知道,只要硬币稍微动弹一下,就可能让他喘不上气窒息而死。

接下来的几天,布鲁内尔,外加他的朋友、同事、家人和医生,尝试了各种想得到的补救措施,包括用力拍打他的背,抓着他的脚踝倒过来摇晃(他是个小个子,很容易倒着抓住),统统无济于事。布鲁内尔试图从工程上寻找解决方案,便设计了一套装置,可以把他倒挂在上面,并大幅摇摆,希望在运动和重力的共同作用下让硬币掉出来。但这也没有用。

布鲁内尔的困境成了全国的谈资。全国各地和海外涌来无数建议,但每一次尝试都失败了。最后,名医本杰明·布鲁迪爵士(Sir Benjamin Brodie)决定试试气管切开术,这是一种风险很大也很不愉快的手术。当时还没有麻醉剂(三年之后,英国才首次使用麻醉剂),在布鲁内尔清醒的状态下,布鲁迪爵士在其喉咙处切开一个口子,试图将一柄长镊子伸入气管取出硬币,但布鲁内尔喘不上气,剧烈地咳嗽起来,医生被迫放弃尝试。

最后,5月16日,在煎熬了六个多星期以后,布鲁内尔再一次站上自己的装置,开始摇摆。就在一瞬间,硬币掉了下来,滚到地板上。

过了不多久,著名历史学家托马斯·巴宾顿·麦考利(Thomas Babington Macaulay)兴奋地冲进蓓尔美尔街的雅典娜俱乐部,大声呼喊:“出来了!”所有人都立刻知道了他在说什么。布鲁内尔没有因为这桩事故沾染并发症,平安度过了此后的岁月,据众人所知,他再也没往嘴里塞过硬币。

我在这里提到这个故事是想要说明(如果它当真需要指出的话),嘴巴是个危险的地方。我们比其他任何哺乳动物都更容易因窒息哽噎而死亡。事实上,我们生来就容易窒息哽噎,这显然是人活一辈子的一个奇怪特点——不管你气管里有没有硬币。

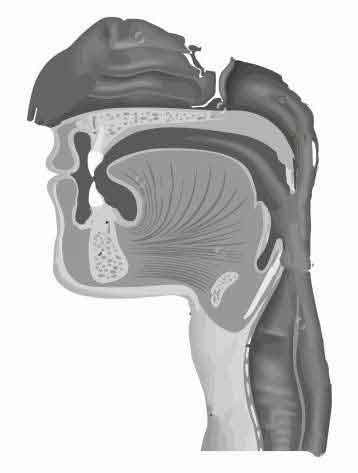

朝嘴里看看,你能看到许多熟悉的东西:舌头、牙齿、牙龈,后头那个黑洞里住着学名叫作“悬雍垂”的好玩的小舌头。但在幕后,还有我们大多数人从未听说过的大量重要器官:腭舌肌、颏舌肌、会厌谷、腭提肌。跟你脑袋的其他所有部分一样,嘴巴是个复杂又神秘的领域。

以扁桃体为例。我们都熟悉它们,但有多少人知道它们到底是做什么的呢?其实,没有人知道它们到底做什么。它们是两个肉质的小丘,矗立在喉咙后方左右两侧。(把人搞糊涂的是,19世纪,它们通常被叫作杏仁核,虽说此时“杏仁核”一词已经被用到了大脑里的对应结构上。)腺样体很类似,但它们藏在鼻腔里,外人看不见。扁桃体和腺样体都是免疫系统的一部分,不过,必须得说,它们不是会给人留下太深印象的部分。在青春期,腺样体收缩得几近于无,并且,它们跟扁桃体一样,摘除掉也不会让你的整体健康产生任何明显的差异[值得一提的是,2011年,在斯德哥尔摩的卡罗林斯卡医学院,一名研究人员注意到,年轻时摘除了扁桃体的人,日后心脏病发作的概率比常人高44%。当然,这两件事可能纯属巧合,但在没有确凿证据的情况下,最好还是保留扁桃体。同一项研究还发现,保留阑尾的人,中年心脏病发作的概率减少近33%。]。扁桃体属于“瓦尔代尔扁桃体环”这一更宏大的结构,后者得名自德国解剖学家海因里希·威廉·戈特弗里德·冯·瓦尔代尔-哈茨(Heinrich Wilhelm Gottfried von Waldeyer-Hartz, 1836—1921),他更为人所知的事迹是创造出了“染色体”(1888)和“神经”(1891)这两个词。在解剖学领域,到处都有他留下的痕迹。例如,早在1870年,他就头一个提出假设[2],女性一出生,她的所有卵子就已完全成形,并准备排出了。

解剖学家在说到[3]吞咽时,使用的是“deglutition”一词,这件事,我们做得很多——每天平均2000次,或是每30秒一次。吞咽是一件麻烦得远超你想象的事情。吞咽的时候,食物并不是因为重力而落入胃部的,而是被肌肉的压缩挤下去的。这就是为什么哪怕你头朝下,也能吃吃喝喝。总而言之,光是要让一块食物从你的嘴唇进入胃部,就要动员50块肌肉参与其中,它们必须按照正确的顺序逐一运动,这样才能保证你朝消化系统里发送的东西不走上岔路,不会卡在气管里(就像布鲁内尔的硬币那样)。

人类吞咽的复杂性,很大程度上是因为我们喉头的位置比其他灵长类动物要低。当我们成为两足动物时,为了适应直立姿势,我们的颈部变得更长更直,并移动到颅骨下方更中央的位置,而不是像其他猿类一样偏向后方。不经意之间,这些变化带给了我们更强的言语能力,但也引发了丹尼尔·利伯曼所说的“气管阻塞”的风险。我们把空气和食物朝同一条隧道里送,这在哺乳动物当中独此一家。只有一个叫作“会厌”的小结构,相当于喉咙的活盖门,帮我们阻挡着灾难。呼吸时,会厌打开,吞咽时,会厌闭合,食物朝一个方向送,空气朝另一个方向送,但这套机制偶尔也会出错,有时甚至导致可怕的结果。

想想看,你正坐在餐桌边享受晚餐聚会,吃喝说笑,无须劳动你费半点心,你的鼻咽守卫就会负责把所有东西朝着两个方向,分别送到正确的地方,这其实挺神奇的,可谓一项了不得的成就。但还不止如此。在你闲聊工作、学校的生源或者花菜价格的时候,你的大脑不仅严密监控着你所吃东西的味道和新鲜度,还监测它的体积和质地。如此,它允许让你吞下一大坨“湿软”物体(比如一只牡蛎、一勺冰激凌),也会坚决要你多咀嚼小而坚硬的东西,比如坚果和种子,因为它们兴许无法顺利通过食道。

与此同时,你非但未能对这一关键流程给予协助,反而不停地朝喉咙里倒酒,破坏你所有内部系统的稳定性,严重损害你大脑的功能。可以说,你的身体就是任劳任怨、长期受你折磨的忠仆,这种用语都算是温和的了。

如果你考虑到这么做所需要的精准度,以及终此一生吞咽系统将遭受挑战的次数,我们没有更经常地哽噎窒息,已经算是非常了不起了。根据官方消息来源,美国每年约有5000人、英国约有200人因吃东西哽噎而死。这些数字有些奇怪,因为按人口规模调整之后,它暗示美国人吃饭噎死的概率是英国人的大约五倍。

即便把美国同胞对于狼吞虎咽吃东西的偏好也考虑进去,这个比例似乎也有些离谱。更有可能的是,其实有大量噎死的人被误判为心脏病发作。很多年前,佛罗里达州的一位验尸官罗伯特·豪根(Robert Haugen)对这件事深感怀疑,便对在餐厅里据说死于心脏病发作的人的真正死因做了调查。没怎么费劲,他就发现,有九人实际上都是哽噎窒息死亡的。他在《美国医学会杂志》上撰文指出,哽噎窒息死亡的情况比一般认为的要普遍得多。不过,即便采用最谨慎的估计,哽噎窒息也是今天美国第四大意外死亡的常见原因[4]。

哽噎窒息危机最著名的解决途径是海姆立克急救法,得名自纽约外科医生亨利·尤达斯·海姆立克(Henry Judah Heimlich, 1920—2016),于20世纪70年代被发明出来。海姆立克急救法要求施救者从背后抱住哽噎者,对其肚脐上方连续大力推进,好把阻塞物逼出来,就像对瓶身施加压力,把瓶塞给挤出来一样。顺便提一句,气浪空炸(the burst of air)也叫“阵咳炸浪”(bechic blast)。

亨利·海姆立克是个有着表演天赋的人[5]。他不懈地推广这套急救方法,也不懈地借此自我宣传。他参加约翰尼·卡尔森(Johnny Carson)的《今夜秀》(The Tonight Show),出售海报和T恤,向全美各地大大小小的团体发表演说。他吹嘘自己的急救法挽救了罗纳德·里根、雪儿(Cher,美国著名歌手)、纽约市长埃德·科赫(Ed Koch)和其他几十万人的生命。但对身边人来说,他不怎么受欢迎。一位前同事说海姆立克是“骗子和贼”,他自己的儿子之一指责他导演了一场“持续50年的大范围欺诈”。海姆立克还支持疟热疗法,也就是说,故意感染轻度疟疾,以求治疗癌症、莱姆病和艾滋病。此事严重破坏了他的声望。他的这套治疗方法是没有任何科学依据的。可能也是因为他成了个尴尬人物,2006年,美国红十字会不再使用“海姆立克急救法”的名字,改称“腹部冲击法”。

海姆立克于2016年去世,享年96岁。去世前不久,他用自己的急救法在养老院救了一个女人的命——据说,他这辈子只有这一次有机会用上它。当然,也可能不是这样。不久以后,他又说自己在另一个场合救了另一个人的命。海姆立克似乎不光能操纵卡在气管里的异物,还能摆布真相呢。

有史以来最大的哽噎窒息权威,一定要数生活在1865年到1958年间的美国医生切瓦利尔·奎肖特·杰克逊(Chevalier Quixote Jackson)。美国胸外科医师协会称杰克逊为“支气管食管镜检查之父”,他的确担得起这一称号,不过,必须说,这个领域的其他竞争者不算多。他的专长(他着迷于)是观察被人吞下或吸入的异物。在历时近75年的职业生涯中,杰克逊专门设计了仪器和巧妙方法来探取此类物体,并在此过程中收藏了2374种误入气管难以消化的异物[6]。今天,切瓦利尔·杰克逊的异物收藏品,放在宾夕法尼亚州费城医师学院马特博物馆地下室的一口柜子里。每一物体都按吞食者的年龄和性别、物体类型,是误入了气管、咽喉、食管、支气管、胃、胸膜腔还是其他部位,物体是否致命,通过什么途径取出等严格做了分类。据说,这是对全世界人们偶然或遭有意设计而咽下喉咙的奇异物体所做的规模最大的收藏。杰克逊从生者或死者的食道中取出的物品包括手表、带念珠的十字架、迷你双筒望远镜、小挂锁、玩具小喇叭、完整的肉串、暖气片钥匙、几把勺子、扑克筹码和一枚写有“戴着我有好运”(或许此语纯属讽刺)的大奖章。

从方方面面来看,杰克逊都是个孤零零的冷酷男子[7],但他内心似乎仍埋藏着几分善意。在自传里,他说,自己有一次从一个孩子的喉咙中取出了“一坨灰色块体,或许是食物,也许是死掉的身体组织”,这东西让孩子好几天都没法吞咽。事后,他让助手递给这孩子一杯水。小姑娘小心翼翼地啜了一口,水顺着喉咙流了下去,接着,她又喝了一大口。“她缓缓把护士手里的水杯推开,捧起了我的手,吻了它。”按照杰克逊的记录,他一辈子就感动过这么一次。

在他活跃的75年里,杰克逊拯救了数百人的生命,还提供培训,帮助其他人挽救了不计其数的患者。要是他能对患者和同事多施展些魅力,无疑他在今天会更出名。

你想必早就注意到,嘴巴是个水亮亮的潮湿拱顶结构。这是因为它周围环绕着12个唾液腺。一名典型的成年人,每天分泌[8]大约2品脱(或略少于1.5升)的唾液。根据一项计算,我们一生中分泌大约30,000升唾液[9](相当于你泡200多次澡所消耗的水量)。

唾液几乎完全就是水。只有0.5%的成分是别的东西,但这一小部分充满了有用的酶,即加速化学反应的蛋白质。其中包括淀粉酶和唾液素,食物还在我们嘴里的时候,它们就开始分解碳水化合物里的糖了。多咀嚼一会儿面包或土豆等淀粉类食物,你很快就会注意到甜味。遗憾的是,我们嘴里的细菌也喜欢甜味;它们吞噬了释放而出的糖分并排出酸,这些酸会钻透我们的牙齿,让我们沾染蛀牙。其他的酶,特别是溶菌酶(这是亚历山大·弗莱明在偶然发现青霉素之前发现的),攻击许多入侵的病原体,却并不攻击能导致蛀牙的病原体,这真是遗憾。这不免叫人感到奇怪:我们不光没能杀死带来很多麻烦的细菌,还主动积极地培育它们。

就在最近,人们发现唾液中还含有一种叫作“唾液镇痛剂”(opiorphin)的强效止痛药[10]。它的效力是吗啡的六倍,虽说我们只拥有极小剂量。所以,当你咬到自己的脸颊内侧或是烫伤了舌头的时候,你并没感到特别痛。因为这种镇痛剂太稀薄了,没人说得清它到底是怎么来的。它太低调了,直到2006年,人们才注意到它的存在。

我们睡觉时产生的唾液很少[11],这就是为什么微生物会大量滋生,让你在醒来感到嘴巴脏兮兮的。这也是为什么睡前刷牙是个好主意——可以减少你睡觉时的细菌数量。如果你琢磨过为什么没人愿意跟一早醒来的你接吻,那大概是因为,你呼出的气体里兴许包含了多达150种不同的化合物[12],并不如我们所愿的那么清新爽利。造就起床口气的常见化学物质包括甲硫醇(闻起来很像老白菜)、硫化氢(臭鸡蛋)、二甲基硫化物(黏糊糊的海藻)、二甲胺和三甲胺(臭鱼),以及名副其实的尸胺。

20世纪20年代,宾夕法尼亚大学牙科医学院的约瑟夫·阿普尔顿(Joseph Appleton)教授头一个着手研究口腔内细菌菌落,他发现,从微生物学的角度看,你的舌头、牙齿和牙龈就像是独立的大陆,各有不同的微生物殖民群体。就连牙齿的暴露部分和牙龈线下面的细菌菌落也有不同。总而言之,人类口腔中曾发现过大约1000种细菌[13],但在同一时刻,你不太可能拥有200种以上的细菌。

口腔不仅是细菌的温馨家园,也是所有有意迁往他处的微生物的理想中转站。南卡罗来纳州克莱姆森大学食品科学教授保罗·道森的研究课题是人们怎样把自己身上的细菌传播到其他的表面(方式很多,比如几人共用了一瓶水,吃薯片时蘸了同一碟酱料)。在一项研究(名为“与吹生日蛋糕蜡烛有关的细菌转移”)中,道森的研究小组发现,吹蛋糕蜡烛[14]能让细菌覆盖率提升1400%,听起来非常可怕,但实际上也并不比我们在日常生活中遭遇的各种细菌接触更可怕。世界上有大量看不见的细菌在各种物体表面飘浮或蠕动,这些物体表面包括许多你要往嘴里放的东西,以及你要触摸的几乎所有东西。

口腔中人们最熟悉的部分当然是牙齿和舌头。我们的牙齿是一种让人望而生畏的创造品,也是能干的多面手。它们分为三类:犬牙(也叫尖齿)、切牙(铲状,也叫门牙)和磨牙(介于前两者之间,也叫臼齿)。牙齿的外侧是牙釉质。它是人体中最硬的物质,但只有薄薄的一层,一旦损坏,无法更换。这就是为什么你必须去找牙医补蛀牙。牙釉质下面是另一种矿化组织,有厚厚的一层,名为牙本质,可以自我更新。牙齿的核心,是含有神经和血液供应的肉浆(牙髓)。由于非常坚硬,牙齿被称为“现成的化石”[15]。当你所有其他的一切都变成尘土消融之时,你在地球上存在的最后一条实体痕迹,大概就是石化的臼齿了。

我们能够使劲地咬。咬力是以牛顿为单位测量(这是为了纪念艾萨克·牛顿的第二运动定律,而不是因为他凶残的咬合力),一名典型成年男性[16]的咬合力可以达到400牛顿,虽然远远不如猩猩(其咬合力是人类的五倍),但也甚为可观。不过,考虑到你的撕咬能力有多强,比如咬碎一块小方冰(可以用你的拳头试试,看看结果会怎么样),以及你下颌五块肌肉占据的空间是多么小,你应该能理解人类的咀嚼力十分胜任。

舌头是一条肌肉,但又与其他肌肉完全不同。首先,它异常敏感(想想看,你能何等敏捷地从食物里选出某种不该存在的东西,比如一小片蛋壳或一粒沙),密切参与言说表达和品尝食物等关键活动。吃东西时,舌头就像鸡尾酒会上忙忙碌碌的东道主,在每一道菜品送进食道之前,检查其味道和形状。众所周知,舌头上布满了味蕾。这些分布在舌头隆起部位的味觉受体细胞团,正式名叫“乳头状凸起”(papillae)。它们分为三种不同的形状——轮状(或圆形)、菌状(蘑菇形)和叶状。在人体的所有细胞里,它们有着最强的再生能力[17],每10天更替一次。

多年来,就连教科书也会谈及一幅舌头的示意图,在图中,每种基本味觉各自占据一个明确的区域:舌尖是甜味,两侧是酸味,舌根是苦味。这其实是个神话,可追溯回1942年哈佛大学心理学家埃德温·波林(Edwin G. Boring)所写的一本教科书[18],在书中,他对40年前德国一位研究员所写的论文做了错误阐释。我们总共拥有大约10,000个味蕾,主要分布在舌头周围,舌头最中央则完全没有味蕾。口腔顶部和喉咙靠下的地方还有一些味蕾,据说,这就是有些药物咽下喉咙后更觉苦涩的原因。

身体在肠道和喉咙里有跟嘴里一样的味觉受体[19](以帮忙识别变质或有毒物质),但出于充分的理由,它们与大脑的连接方式跟舌头上的味觉受体不一样。你并不希望尝到胃里的滋味。就连在心脏、肺部,甚至睾丸里也发现了味觉受体[20]。没人知道它们在那儿是干什么用的。同时,它们向胰腺发送信号,调节胰岛素的输出,说不定两者还存在关联。

通常认为,味觉受体是出于两个非常实用的目的演化出来的:帮助我们找到能量丰富的食物(如甜的、成熟的水果),避开危险的食物。但必须说,它们并不总能很好地履行这两种角色。1774年,英国伟大的探险家詹姆斯·库克(James Cook)船长在他第二次穿越太平洋的史诗远航中,对此进行了有益的证明。一名船员捕获了一条船上没人认得的肥厚的鱼。人们把它煮熟,骄傲地呈送给船长和另外两名副官,但由于他们已经吃过了饭,只是稍微尝了尝,便剩下来放到第二天。这是一件非常幸运的事情,因为当天半夜,这三个人“变得异常虚弱,四肢麻木”。接连几小时,库克几乎瘫痪,无法举起任何东西,连一支铅笔都拿不动。他们服用了催吐剂来洗胃。他们能活下来简直是奇迹,因为他们品尝的鱼是河豚。河豚身体里含有一种叫作河豚毒素的毒药[21],毒性比氰化物大1000倍。

尽管河豚有着极强的毒性,在日本却是著名的美味。处理河豚是一份只能委托给极少数受过专门训练的厨师的工作,他们必须在烹饪前仔细去除河豚的肝脏、肠子和外皮,因为在这些地方,毒素浓度极高。即便如此,河豚里仍会保留足够的毒素,让嘴巴发麻,带给食用者一阵醉酒般微晕的愉悦。1975年发生过一件出名的事情,歌舞伎名演员东三津五郎不顾周围人的劝阻,吃了四份河豚,缺氧窒息四小时后惨死。如今,每年都有因吃河豚而死的人。

河豚棘手的地方在于,等到毒素作用变得明显的时候,已经没法采取任何补救措施了。从颠茄(belladonna,也叫“致命茄”,deadly nightshade)到各种各样的真菌等有害毒物,也都是同样情形。有一个广为人知的例子:2008年,英国作家尼古拉斯·埃文斯[22](Nicholas Evans)和他的三个家人在苏格兰度假时,因为把一种致命蘑菇细鳞丝膜菌(Cortinarius speciosissimus)当成了它美味无毒的好表亲牛肝菌,误食中了剧毒。毒物的后果很可怕,埃文斯需要进行肾脏移植手术,而且所有这四个人都遭受了持久的伤害,但毒蘑菇的味道里没有任何地方提醒他们当心即将到来的危险。不妨这样说,味觉受体的防御能力,实在纯属我们的假定。

我们有大约10,000个味觉受体[23],但嘴巴里其实还有着更多的疼痛和其他体感受体。因为这些受体在舌头上并列存在,我们有时会将它们混合起来。我们形容辣椒“热辣辣”的,这一点儿也不夸张。你的大脑将辣感阐释为真正的烧灼。科罗拉多大学的约书亚·图克斯伯里(Joshua Tewksbury)说:“辣椒刺激到的神经元,跟你摸到335华氏度高温火炉时激活的神经元是同一种。基本上,大脑在对我们说,我们把舌头放在火炉上啦。”同样地,哪怕萦绕着香烟热乎乎的烟雾,薄荷醇感觉起来也是凉丝丝的。

所有辣椒的活性成分都是一种名为辣椒素的化学物质。摄取辣椒素时,你的身体会释放出内啡肽(我们完全不清楚这是为什么),而内啡肽带来了一种暖烘烘的愉悦感。然而,一旦暖烘烘过了头,它很快就会变得不舒服,接着无法忍受。

对于辣椒中的热量,其衡量单位是史高维尔,此名来自一位谦逊的美国药剂师威尔伯·史高维尔(Wilbur Scoville, 1865—1942),他对带辣味的菜没有特别的兴趣,甚至说不定一辈子也没吃过真正辛辣的食物。史高维尔职业生涯的大部分时间都在马萨诸塞州药学院培训学生,撰写有着《对甘油栓剂的若干观察》一类名字的学术论文。但到1907年,他42岁时搬到了底特律,接受了大型制药公司派德药厂提供的职位(明显是受了丰厚薪水的诱惑)。他的任务之一是监督热门肌肉药膏“希特”(Heet)的生产。希特的暖意来自辣椒(就跟食物中所用的辣椒一样),但辣椒的热量,因品种不同而差异极大,怎样判断任一批次药膏里该放多少辣椒,当时还没有可靠的方法。于是,史高维尔想出了一种名叫“史高维尔感官检测”的流程,对任何辣椒的辣度进行科学测量。这一标准沿用至今。

按照史高维尔评级,甜椒的辣度在50~100史高维尔单位。墨西哥青椒大多在2500~5000史高维尔单位的范围。如今,很多人会专门培育尽量辣的辣椒。截至本文撰写之时,辣度纪录保持者是220万史高维尔单位的卡罗来纳死神辣椒(Carolina Reaper)。有一种经纯化的摩洛哥种大戟科植物[24](spurge plant),是常见且无害的花园开花大戟(euphorbia)的表亲——按照测量,它的辣度是160亿史高维尔单位。超级辣椒并不用于食物,它们超出了任何人类的阈值,但辣椒喷雾剂(使用的也是辣椒素)制造商们对它们很感兴趣。[在自然界,辣椒演化出辣椒素,是为了防止小型哺乳动物吃掉自己的种子,哺乳动物会用牙齿咀嚼种子,有碍辣椒种子的传播。相比之下,鸟类将种子整个吞下,并不会尝到辣椒素,于是,它们能吃到成熟之后落地的辣椒种子。之后,鸟儿飞走,通过排便把种子(包裹在白色的鸟粪肥料当中)传播到新的地方,这对鸟和种子来说都是绝好的安排。]

据报道,辣椒素对普通人大有帮助,可降低血压,对抗炎症,减少癌症易感性。英国医学杂志报道过一项研究,相较于不喜欢吃辣的食客而言,大量食用辣椒素的中国成年人[25]的死亡风险要低14%。不过,这类研究结果始终存在一个问题,那就是,受试者食用大量辛辣食物跟生存率提高14%,两者说不定只是一种巧合的关系。

顺便说一句,人的疼痛检测器不光存在于口腔当中,也存在于眼睛、肛门和阴道里,这就是为什么辛辣食物会在那些地方引发不适。

就味道而言,我们的舌头只能识别出基本的甜味、咸味、酸味、苦味和鲜味。一些权威人士认为[26],我们还有专门分配给金属、水、脂肪和一种日语中叫“kokumi”(意为“浓郁”或“丰盛”)的味觉受体,但人们普遍接受的,只有前述五种基本味道。

在西方,鲜味仍然是一个有着奇特异域气质的概念。哪怕在日本,它也是一个相对晚近的术语,虽然数百年来人们都知道它。它来自一种名为“出汁”的受欢迎的鱼汤,由海藻和鱼鳞干熬制而成,如果添加到其他食物中,后者会变得更加鲜美,并带来一种难以形容的独特味道。20世纪初,东京一位叫池田菊苗的化学家决定找出这种味道的源头,尝试进行合成。1909年,他在东京的一份期刊上发表了一篇简短的论文,确定了味道的来源是化学物质谷氨酸。他把这种味道称作“鲜味”,意思是“美味的本质”。

池田的发现,在日本以外的地方几乎没有引起任何关注。直到1963年,鲜味(umami)一词才出现在一篇学术论文里,正式进入英语。它在更主流刊物上的首次亮相,是1979年的《新科学人》。直到2002年,西方研究人员确认了鲜味受体的存在,池田的文章才被翻译成英语。但在日本,池田成了名人,但他出名不是因为自己的科学研究工作,而是因为跟人共同创办了一家了不起的公司“味之素”。他创办这家公司,是为了利用自己制作鲜味合成剂(也就是如今人们熟知的谷氨酸钠或味精)的专利。如今,味之素早已成为行业巨头[27],全球1/3的味精都由它生产。

1968年,《新英格兰医学杂志》刊登了一位医生的来信(不是文章或研究,就只是一封信),他说自己在中国餐馆吃饭后有时会隐约觉得不舒服,好奇罪魁祸首会不会是加入食物里的味精。这封信的标题是《中国餐馆综合征》,从这件小事开始,很多人都固执地认为,味精是一种毒素。事实上,它不是。很多食物(西红柿)都天然地蕴含它,按正常剂量食用,也从未发现它对任何人产生有害影响。根据奥尔·莫西森(Ole G. Mouritsen)和克拉夫斯·斯蒂贝克(Klavs Styrbk)合著的精彩研究《鲜味:解锁第五味觉的秘密》(Umami: Unlocking the Secrets of the Fifth Taste)的说法,“味精这一食品添加剂,是历年来受到最彻底审查的食品添加剂”,科学家并未找到任何理由谴责它,但在西方,它却一直背负着不好的名声,人们认为它会引发头痛和心神不安。

舌头和味蕾带给我们的仅限于食物的基本质地和特点(柔软的、光滑的、甜的、苦的等),但食物的完整感受性取决于我们的其他感官。我们当然都会说食物尝起来是什么味,但这还不完整。我们吃东西的时候,感受的是滋味(flavour),也就是味道(taste)加上气味(smell)。[不光英语里是这样,在其他至少10种语言里,“味道”(taste)和“滋味”(flavour)可以互换使用。]

据说,气味至少占滋味[28]的70%,甚至高达90%。我们直观地欣赏它,却并不经常思考它。如果有人递给你一罐酸奶,说:“这是草莓的吗?”通常,你的反应是会去闻一下,而不是喝一口。这是因为,草莓其实是一种气味,是鼻腔的感觉,而不是嘴里的味道。

吃东西时,大部分的香味并不是通过鼻孔到达你的,而是通过鼻腔通道的后楼梯,也叫作“逆鼻腔通路”(跟鼻子里的“鼻前通路”相对)。要想体验到味蕾的局限性,有一个很简单的方法:闭上眼睛,捏住鼻孔,从碗里随意抓起一枚果冻豆吃下去。你立刻能感受到它的甜味,但几乎肯定无法确定它到底是什么口味。但睁开眼睛,松开鼻孔,它的果味独特性就立刻变得明显了。

就连声音也会对我们的食物美味感知产生实质性的影响。让人们一边从不同的碗里取薯片吃,一边戴着耳机听一连串嘎吱嘎吱的声音,他们总会认为嘎吱声越大越吵的薯片更新鲜更好吃,哪怕所有薯片都是同样脆的。

人们对食物的滋味感受是很容易受到愚弄的,这方面的测试已经做过很多。波尔多大学的盲品测试为酿酒学院的学生提供两杯葡萄酒,一杯红,一杯白。这些葡萄酒其实完全相同,只不过,其中一种掺入了完全无味无臭的红色添加剂。

学生无一例外地为两种葡萄酒列出了[29]完全不同的品质。倒不是因为他们缺乏经验,或者太天真。这是因为,他们看到的情形,让他们产生了完全不同的期待,而期待又强烈地影响了他们从两个玻璃杯中啜饮时所产生的感受。出于完全相同的道理,如果一种橙汁饮料是红色[30],你会情不自禁地觉得它尝起来像是樱桃味。

事实上,气味和滋味完全是在我们脑袋里创造的。想象一种美味的东西,比如,烤箱里刚取出的新鲜烘焙好的热乎乎、湿润润、黏稠的巧克力布朗尼。咬一口尝尝那天鹅绒般的丝滑,你的脑袋里就充满了巧克力令人兴奋的飘逸感。现在,再想想看:这些滋味或香气,其实都并不存在。真正进入嘴里的是质地和化学物质。是你的大脑,为了让你快活,解读了这些无臭无味的分子。你的布朗尼是乐谱。你的大脑让它变成了交响乐。与别的其他许多事情一样,你所体验到的世界,是你的大脑允许你体验的部分。

当然,我们还用嘴巴和喉咙做另一件了不起的事情,那就是发出有意义的声音。创造和分享复杂声音的能力,是人类存在的伟大奇迹之一,这一特征最为明显地把我们和曾经存在过的任何其他生物都区别开来。

用丹尼尔·利伯曼的话来说,言语及其发展“或许比人类演化中其他任何主题都存在更广泛的争议”[31]。甚至没有人知道大约在什么时候降临地球,以及它是仅限于智人(Homo sapiens),还是尼安德特人(Neanderthals)和直立人(Homo erectus)等原始人类也同样掌握这种技能。利伯曼认为,从大脑的个头和对工具的运用来看,尼安德特人有可能拥有复杂的言语,但这个假说无法加以证明。

可以肯定的是,言语能力需要小肌肉、韧带、骨骼和软骨之间达成精确而协调的平衡,它们必须有着恰如其分的长度、恰如其分的绷紧度和恰到好处的位置,才能让受控制的空气实现正确的微型爆发。舌头、牙齿和嘴唇也必须足够敏捷,好让喉咙间的微风变成有着细微区别的音调。所有这一切,还必须在不影响我们吞咽或呼吸能力的前提下实现。说得客气些,这是一桩难以完成的任务。不光要有能允许我们说话的大脑,还要有一套精妙的解剖学安排。黑猩猩不能说话的原因之一是,它们似乎缺乏用舌头和嘴唇做出精细形状的能力,无法形成复杂的声音。

兴许,这一切的发生是因为,在我们两足行走新姿势的演化过程中,我们的上半身被重新设计了,也说不定,这些特性里有一些是通过演化缓慢而渐进的智慧选择出来的。不管怎么说,我们最终拥有了体积足够大、足以处理复杂想法的大脑,以及能够清晰表达这些想法的独特声带。

基本上,喉部就是一口盒子,每侧的宽度在30~40毫米。它内部和周围有9根软骨[32]、6块肌肉和一套韧带,其中就包括两条我们通常叫声带(vocal cords)的韧带,但更恰当的叫法应该是声襞(vocal folds)。[非常严格地说,声襞由两个声韧带及相关的肌肉和膜组成。]

当空气被迫要从它们当中通过,声带就会拍打颤振(据说,就像强风中的旗帜),发出各种声音,通过舌头、牙齿和嘴唇共同的微调,变成神奇、共鸣、蕴含了信息的呼气,也就是俗称的言语。这一过程分为三个阶段:呼吸、发声和清晰吐字。呼吸是推动空气通过声带;发声是把空气变为声音的过程;清晰吐字是把声音提炼成言语。如果你想欣赏什么叫作神奇的言语,不妨唱一首歌(《雅克弟兄》效果最佳),注意到人声能够多么轻松地转化为旋律。其实,你的喉咙不光是一种乐器,也是水闸和风洞。

如果你知道这一切如此之复杂,那么,有些人难以把它们整合到一起也就不足为奇了。口吃是一种最残忍又最乏人了解的常见疾病。它影响了1%的成年人和4%的儿童。出于未知的原因,80%的患者是男性。口吃在左撇子人士(尤其是那些后天经纠正用右手写字的左撇子)中比右撇子人士更常见。口吃的受害者里有数不清的杰出人物,包括亚里士多德、维吉尔、查尔斯·达尔文、刘易斯·卡罗尔、年轻时的温斯顿·丘吉尔、亨利·詹姆斯、约翰·厄普代克、玛丽莲·梦露和英国国王乔治六世(在2010年的电影《国王的演讲》里,科林·费尔斯对他做了感人至深的刻画)。

没人知道是什么引起了口吃,为什么不同的患者会在一个句子里不同位置上的不同字眼或词汇上跌跟头。对许多人来说,当他们把结巴的字眼唱出来,说一门外语,或是自己跟自己说话的时候,口吃就神奇地消失了。绝大多数口吃患者到了青春期会自然痊愈(这就是为什么儿童患者的比例远高于成年人)。女性似乎比男性更容易恢复。

口吃没有可靠的治疗方法。19世纪德国最杰出的外科医生约翰·迪芬巴赫[33](Johann Dieffenbach)认为口吃完全是一种肌肉的毛病,认为可以靠着切断患者的部分舌头肌肉来治疗口吃。虽然这一治疗方式完全没有效果,但在欧洲和美国却广为流传了一阵子。不少病人死掉了,所有患者都承受了巨大的折磨。幸运的是,今天,大多数患者接受的都是言语疗法,得到了治疗师富有同情心的耐心诊治。

在我们离开喉咙,进一步探讨身体内部以前,我们不妨花些时间来谈谈守卫在喉咙关口(这道关口,是我们这趟旅程中最大的入口处,一旦通过这道关口,我们就将在黑暗中摸索了)的小小奇异肉质垂体。我指的是那永远神秘的悬雍垂(uvula,这个名字来自拉丁语,意思是“小葡萄”,虽说它的形状并不太像葡萄)。

很长一段时间里,没人知道它的用途。我们现在仍然不太确定,但它似乎在嘴里充当着挡泥胶皮的角色。它将食物导入喉咙,远离鼻道(以免你吃东西时咳嗽)。它还有助于唾液的产生(唾液总是很有用),并在触发呕吐反射中发挥着一定的作用。它说不定也在言语里扮演了角色,尽管这个结论仅仅基于一点:我们是唯一拥有悬雍垂的哺乳动物,也是唯一能说话的哺乳动物。事实上,摘掉了悬雍垂的人确实失去了对喉音的控制,偶尔还有人报告说,觉得自己唱歌不如从前那么旋律优美。悬雍垂在睡眠中的拍打,似乎是打鼾的重要组成部分,很多时候,打鼾也是摘除悬雍垂的原因,但这种情况是非常罕见的。我们绝大多数人一辈子都很难注意到悬雍垂。

简而言之,悬雍垂是一种奇怪的东西。考虑到它位于我们最大关口的中心位置,一旦过了这个关口就再也没有回头路可走,它似乎无关紧要,这不免太过奇怪。知道自己几乎绝对不会失去悬雍垂,而且,就算失去了似乎也没什么太大麻烦,这恐怕可以起到一种神奇的双重安慰作用。