| 水上 | 收藏 |

四月六日

水上 作者:莫泊桑

我正沉醉在睡梦中,伯纳船长拿了一把沙子,撒在我的窗子上。我把窗子打开,立刻在脸上、身上,甚至灵魂深处,都感到春夜沁人心脾的凉爽气息。天空清澈如洗,蓝里透白,星光的闪烁使天空变得生意盎然了。

船长站在墙脚下说:

“好天气啊,先生。”

“什么风呀?”

“从陆地吹向海上的风。”

“那好,我就来。”

半点钟之后,我大步走向海边。天际开始泛鱼肚色,我往远处一看,在安琪儿海湾后方,看得见尼斯城万家灯火,更远一点,维尔弗朗什[尼斯、维尔弗朗什,法国南部城市,滨地中海。]的灯塔正在环扫四周。

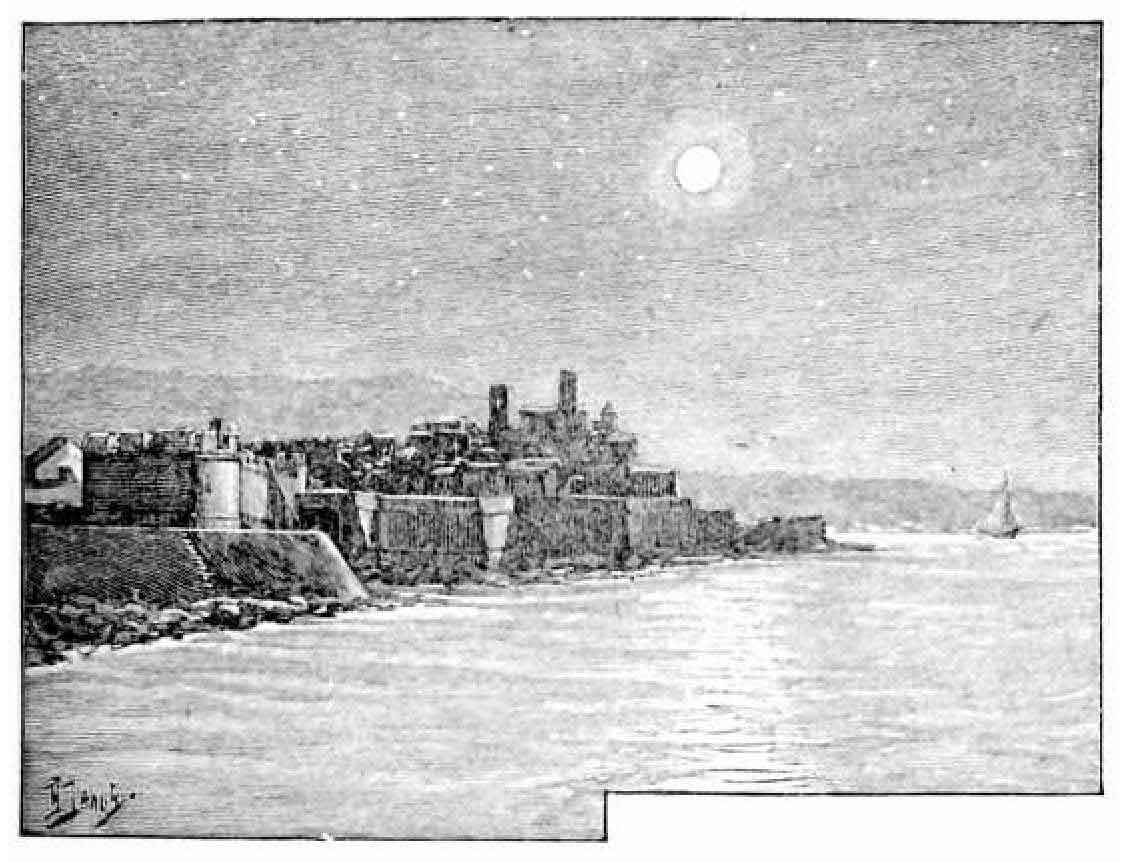

在我面前,昂蒂布城[昂蒂布,法国南部城市,滨地中海。]像金字塔似的隐约出现在越来越淡的阴影中,城头高耸着两座塔楼,周围还是沃邦元帅[沃邦(1633—1707),法国元帅、军事工程师,写有建筑城市和围攻方面的著作。]修筑的古老城墙。

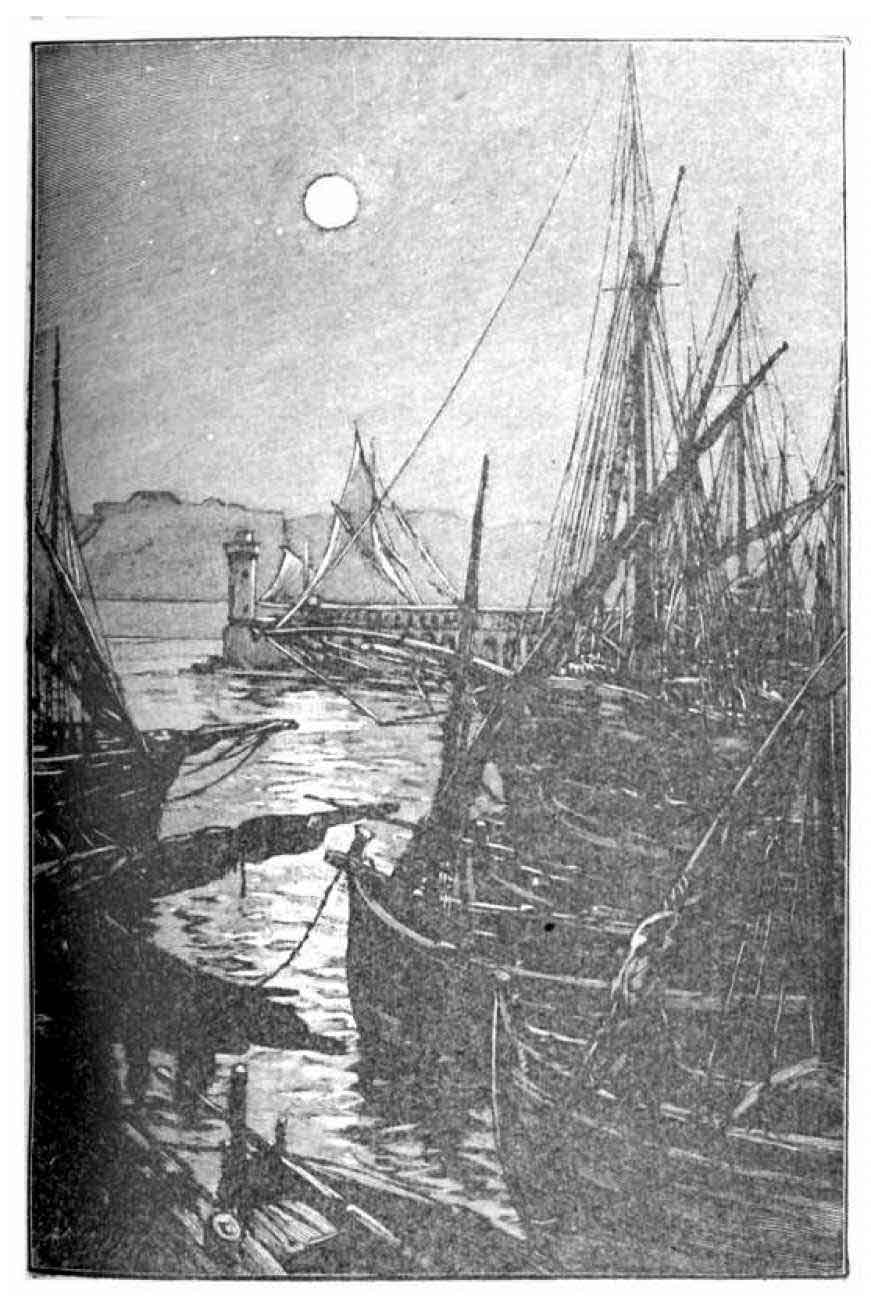

街上冷冷清清,只有几条狗和几个人,那是上早班的工人。港口静悄悄的,沿码头停泊的单桅船轻微地摇晃着,在那几乎是一动不动的海面上,还有难以察觉的微波荡漾。有时听得见缆索绷紧,或者是救生艇碰撞大船的咔嚓声。天空中撒满了金色的粉末,小灯塔屹立在防波堤的尽头,通宵达旦地看守着小海港。在星光和灯光照耀下,帆船、石堤,甚至连大海都安然睡稳了。

那边,在阿杜万造船厂对面,我看见一线灯光,感到一点动静,听到一些声音。他们在等我呢。“良友号”准备起航了。

我走进了船舱,舱顶上悬挂着两支蜡烛,来回摆动,好像指南针一样,照亮了长沙发的一头,沙发夜里就当床用。我穿上海员的皮袄,戴上暖和的鸭舌帽,又再走上甲板。船已经解缆了,他们两人正在拉直铁链,使船头和船锚成一直线。然后他们又扯起大帆,帆篷慢慢上升,滑轮和桅杆发出了单调的嘎嘎声。在黑夜里,帆篷显得又大又白,遮蔽了天空和星斗,微风一吹,帆就扑扑动了。

风从山上吹来,又干燥又寒冷。山虽然还看不清楚,但是可以感到满山是雪。风很微弱,仿佛还没睡醒,忽左忽右,时断时续。

等到他们两个把锚拉上船来,就由我来掌舵;游艇好像展翅欲飞的幽灵,掠过风平浪静的水面。我们要出海港,不得不先在半睡半醒的单桅船和双桅船之间,迂回曲折地前进。我们缓慢地从一个码头行驶到另一个码头,后面拖着一条椭圆形的小划子,就像一只天鹅后面跟着一只刚出蛋壳的小天鹅一样。

一进入防波堤和方形堡之间的航道,我们的游艇忽然来了劲,它加快速度,仿佛心里欢腾起来了。它随着无数激荡的波浪上下雀跃,就像在越过一望无际、高低起伏的犁沟似的。它一离开港口死气沉沉的水面,就感到了海上的蓬勃生气。

海上并没有汹涌的波涛,我走上了城墙和“五百方”浮标之间的航道,然后乘着顺风,好绕过海岬。

白日降临了,星光陨灭了,维尔弗朗什的灯塔到底闭上了环扫四方的窗眼。我看见在遥远的天边,在依然朦胧的尼斯城上空,有粉红色的奇光异彩,这是晨曦照亮了阿尔卑斯山峰顶的冰川。

我要伯纳来掌舵,好抽身来看日出。晨风大了,吹得发紫的波涛哆哆嗦嗦,吹得我们的游艇破浪飞奔。晨钟响了,随风飘来了三下急促的早祷钟声。为什么钟声在天亮时显得轻快,在天黑时却显得沉重呢?我爱早晨这个轻松凉爽的时刻,这时人还睡着,而大地却苏醒了。空气中荡漾着神秘的微波,这是起得晚的人享受不到的乐趣。我吸着生命的气息,喝着生命的液汁,看着生命复苏,这是世界上有形的生命,充斥星辰之间的生命,我们不断探索其奥秘的生命。

雷蒙说:

“马上要起东风。”

伯纳却说:

“我看恐怕会刮西风。”

伯纳船长是个瘦子,动作灵活,爱洁成癖,细致小心,甚至可以说是谨小慎微。他的连鬓胡子一直长到眼睛下面,目光倒很温和,声音也很柔和。这个人老实可靠,坦率直爽。不过他对海上的现象都不放心:突然碰到了惊涛骇浪,那是海上要起大风;埃斯特勒山腰间出现了玉带云,那是西方要刮冷风;甚至气压表上升了,他也感到不安,因为那很可能表明东方要起暴风。除了这点以外,他倒真是一个难得的好海员,事无巨细都不放过,哪怕厨房的铜器上沾了一点水也要马上擦干净。

雷蒙是他的表弟,一个身强力壮的小伙子,一头棕色鬈发,两撇胡须,不怕劳累,非常大胆,和伯纳一样老实可靠,坦率直爽,但不像他那样闲不住,也不那么紧张,他更为安静,对海上的惊涛骇浪也不在乎。

伯纳、雷蒙和气压表有时互相矛盾,在我面前表演一出有趣的喜剧。这三个演员中有一个不会说话,但却最有先见之明。

“哎呀,先生,我们走得好快。”伯纳说。

的确,我们已经走过了莎利海湾,走过了加鲁普,快到格罗海岬了。格罗海岬是一片在波涛中时隐时现的一字长蛇似的礁石浅滩。

这时,整个阿尔卑斯山脉出现在我们眼前,它像一个连海洋看了也害怕的巨浪,一个花岗岩堆砌而成的巨浪,浪头上戴了皑皑雪冠。它高耸入云的尖顶山峰像是些凝固不动的汹涌浪花。太阳在这些冰峰后面升起,喷射出万丈光芒,犹如熔化了的银流。

我们一绕过昂蒂布海岬,就看见了勒兰斯群岛,远在群岛后方,是峰峦起伏的埃斯特勒山脉。这座山是戛纳城的天然布景,是山水画册中令人神往的珍品,它的颜色是蔚蓝的,线条清晰,剪裁奇特,娇媚多姿,却又富有艺术情趣,仿佛是顺从人意的造物主用水彩在舞台布景上画下的远山,供英国的风景画家临摹,供在海滨疗养,或是有闲情逸致的王孙公子赏玩的。

埃斯特勒山晨夕万变,景象万千,使那些高雅人士心醉神迷,目不暇接。

早晨,这条山脉的轮廓被蓝天清晰而正确地衬托出来,天蓝得柔和纯净,有点发紫,非常悦目,是南方海滨再好不过的蓝天。到了傍晚,山坡上的树林变得阴沉沉、黑压压的,给如火如荼、红得惊心夺目的天空镶上了一条黑边。我在任何地方也没有见过这种日落的仙景,这种燃烧整个天边的烽火,这种火山爆发似的彩霞,这种宏伟无比、精妙绝伦的表演,这种每天周而复始的灿烂辉煌、奢侈富丽的景色,即使这是画家巧夺天工的妙笔,也会使人莞尔微笑、百看不厌的。

戛纳海湾的东边是勒兰斯群岛,再过去就是朱安海湾了。这两个小岛看起来好像是点缀海滨的小摆设,仿佛只是为了使消寒的旅客和疗养的病人能赏心悦目,才浮出海面来的。

我们这时已经到了海上,看见这两个小岛好像是两个暗绿色的水上花园。圣昂诺拉岛伸入大海,小岛尽头兀立着一个令人发思古之幽情的历史遗迹,简直是瓦尔特·司各特[瓦尔特·司各特(1771—1832),英国小说家。]小说中的古代城堡,墙基直插在海水中,脚下常有惊涛拍岸,浪花四溅。从前,岛上的修道士还抵抗过撒拉逊人[撒拉逊人,中世纪欧洲人对阿拉伯人或西班牙等地的穆斯林的称呼。],因为,除了在大革命时期以外,这个小岛一直是修道士的安身之所,后来却卖给一个法兰西剧院的女艺人了。

古老的碉堡;当年卫道的战士,今天沦为肥头大耳、满脸堆笑、乞求布施的云游僧;还有来这个松树成荫、礁岩环抱的小岛上和情郎幽会的女艺人;甚至“勒兰斯、圣昂诺拉、圣玛格莉”这些传奇式的名字都显得古香古色,引人入胜,富有诗情画意和浪漫情调,但是与戛纳这个海滨胜地为邻,就不免相形失色了。

这个城垛林立的古堡,在圣昂诺拉岛伸向大海的尽头处遗世独立。和它遥遥相对的,是圣玛格莉岛靠近大陆那一头的碉堡。这座碉堡因为关过铁面人[铁面人,一六六九年路易十四关押一个犯人,关押时这个犯人头戴铁面具,看不见他的脸。他先被关在圣玛格莉岛上的碉堡里,后转至巴士底狱监禁,一七○三年在那里去世。关于铁面人法国民间有多种传说,但始终没有查清他是何人。]和巴赞元帅[巴赞(1811—1888),法国元帅。一八七○年普法战争时他是洛林军团统帅,法军在梅斯被围,他率军投降,一八七三年被政府判处死刑,后改为终身监禁。越狱后他于一八八八年在马德里去世。]而闻名于世。在碉堡和小十字海岬之间,有一个大约一海里宽的海峡。碉堡看起来是一堆断壁残垣,没有一点庄严巍峨的神气。它仿佛蜷成一团,沉甸甸、阴森森的,简直是一个关囚犯的笼子。

我这时看得见三个海湾。在我面前,在小岛后方,是戛纳海湾;更近一点,是朱安海湾;在我背后,是安琪儿海湾,后面高耸着阿尔卑斯山和它的皑皑雪峰。再远一点,海岸伸展到意大利境内,我用望远镜看得见海角上粉装玉琢的博迪盖拉市。

沿着这一望无际的海滩,到处是海滨城市、座落在半山腰的村庄、万绿丛中星罗棋布的别墅,看起来都像是深更半夜从遥遥在望的雪山上飞来的巨鸟在沙滩上、在岩石上、在松林中产下的白色鸟蛋。

昂蒂布海岬像是陆地上伸出的一条长尾巴,是突出在两个海湾之间的仙境,是欧洲的奇花异葩争艳的乐园,那里还有一些海滨别墅,尤其是海角尽头的爱兰岩石楼,真是别开生面,令人心醉神迷,连尼斯和戛纳的游客也要来游览一番。

风息了,我们的游艇几乎不能再乘风破浪了。

夜里的风从陆地吹向海上,这时,我们等待着、期望着海上起风。不管风从哪边吹来,船都吃得着。

伯纳总说会起西风,雷蒙却说会起东风,气压表不管他们怎么说,只管指着七十六度下边。

这时,太阳发出了灿烂的光辉,好像洪水一般淹没了整个大地,照得远处的房屋墙壁闪闪发亮,看起来像是纷纷飘落的雪片;在海面上,阳光铺下了一层淡蓝色的亮漆。

我们一点微风也舍不得放过,哪怕是一丁点连皮肤都不容易感觉到的拂面气流。只要帆篷吃得着风,我们的游艇就要闻风而动,在波平如镜的水面上顺流而下。这样,我们慢慢地绕过了最后一个海角,看见整个朱安海湾出现在眼前,海湾中还有一个舰队。

远远一望,舰队似乎是一些黑色的岩石、小岛或是珊瑚礁,上面长满了枯树。一列火车吐出白烟,沿着海岸从戛纳开往朱安莱潘。将来,朱安莱潘可能会是整个海滨最美丽的疗养胜地。三艘渔船张开了三角帆,一面红的,两面白的,停在圣玛格莉岛和大陆之间的航道上。

海上一片寂静,这是南方的春天早晨才有的乐滋滋、暖洋洋的安静;我觉得我离开那些唠唠叨叨、熙熙攘攘的人群,似乎已经有好几个星期、好几个月,甚至好几年了;我感到我沉醉在孤独中,悠然自得地沉醉在不受干扰的宁静中:用白纸写来的书信、用蓝纸拍来的电报、门铃的响声、小狗的吠声,都不能再打扰我的憩息。谁也不能把我叫走、请走、带走,用微笑来逼得我不好意思,用客套来缠得我无可奈何。我现在才真正感到自由自在,无拘无束。火车吐出的白烟沿着海滨腾空升起,我也待在摇摇晃晃的安乐窝里,好像长了翅膀一样,随风漂游,随波起伏。我的安乐窝像珍禽一般美丽,像鸟巢一样小巧,比吊床还更舒适。我有两个听话的水手为我效劳,替我开船;我有几本可读的书,吃的东西也够维持两个星期。两个星期不必说话,真是福气!

在温暖的阳光下,我闭着眼睛,享受海上的宁静,这时伯纳低声对我说道:

“那边的双桅船吃着风了。”

的确,在阿盖对面很远的地方,有一条双桅船向着我们驶来。我用望远镜看得见,它的帆篷给风鼓得圆圆的。

“咳,这是阿盖吹来的风。”雷蒙回嘴说,“在褐色海岬那儿还是风平浪静的。”

“随你说吧,反正要起西风。”伯纳也不让步。

我弯下腰来,瞧瞧船舱里的气压表。气压下降已经有半个钟头了。我告诉了伯纳,他只微微一笑,悄悄说道:

“感觉得到这是西风,先生。”

行了,这就引起了我的好奇心,那是航海的旅客都会有的好奇心,它使我们什么都要看看,什么都要观察,甚至连微不足道的小事也会使我们聚精会神。我的望远镜再也没有离开过我的眼睛,我注视着天边的水色。水总是清澈明亮,像上过漆一样。如果有风的话,那离这里还远着呢。

对于水手说来,风是个怎样的角色啊!他们谈起风来,就像谈到一个人似的,就像谈到一个无所不能、恩威兼施的君主一样。他们一天到晚谈得最多的是风,整天整夜最关心的也是风。在陆地上生活的人是没有这种体验的!而水手对风,简直比对亲生的父母还更熟悉。这个看不见,靠不住,反复无常,变化莫测,翻脸无情,撒起野来不认人的家伙,我们又爱它,又怕它,我们知道它什么时候要捣乱,什么时候要发怒,天上和海上的迹象慢慢地使我们有了这种先见之明。它逼得我们每一分钟,每一秒钟,都不得不想到它,因为我们是在和它进行一场无休无止的斗争。我们需要全神贯注,准备战斗:眼睛需要善观天色,发现捉摸不定的外表上的变化;皮肤需要感觉灵敏,分辨它是在抚摩还是在冲撞;心灵需要摸透它的脾气,料到它什么时候发作,判断它是心平气和还是恣意任性。没有哪个敌人,没有哪个女人,能够像风一样使我们感到如临大敌,逼得我们未雨绸缪,因为它是海上的主人,我们可以避开它或者利用它,甚至敬而远之,但是绝不能征服它。教徒心里只有一个上帝,一个性情急躁、令人望而生畏的上帝,水手心里也有一种莫名其妙的、真心实意的、对风的无限畏惧,还有对风的威力怀有的敬意。

“风来了,先生。”伯纳对我说。

那边,在遥远的地方,在地平线上,有一条蓝里带黑的暗影,在水面上显得越来越长了。这算不了什么,不过是颜色稍微深了一点而已,不过是一个难以察觉的阴影罢了,然而,这就是风。这时,我们一动不动,站在太阳底下等着它来。

我瞧瞧几点钟,刚刚八点,我就说:

“哎呀,现在要刮西风,时间还太早了。”

“要是下午刮西风,那可厉害呢。”伯纳答话了。

我抬起头来瞧瞧风帆,帆篷平平板板,没精打采,死气沉沉的。耀眼的三角帆看起来似乎高耸入云,因为我们在前桅升起了晴天挂的斜帆,帆桁比桅顶还要高出两米。海上水波不兴,简直会使人以为是在陆地上。气压表还是一直在下降。而远远望见的那条黑影却越来越近了。昏暗的海水发出的金属光泽,忽然变成了青石板一般的颜色。天空却还是纯净无云的。

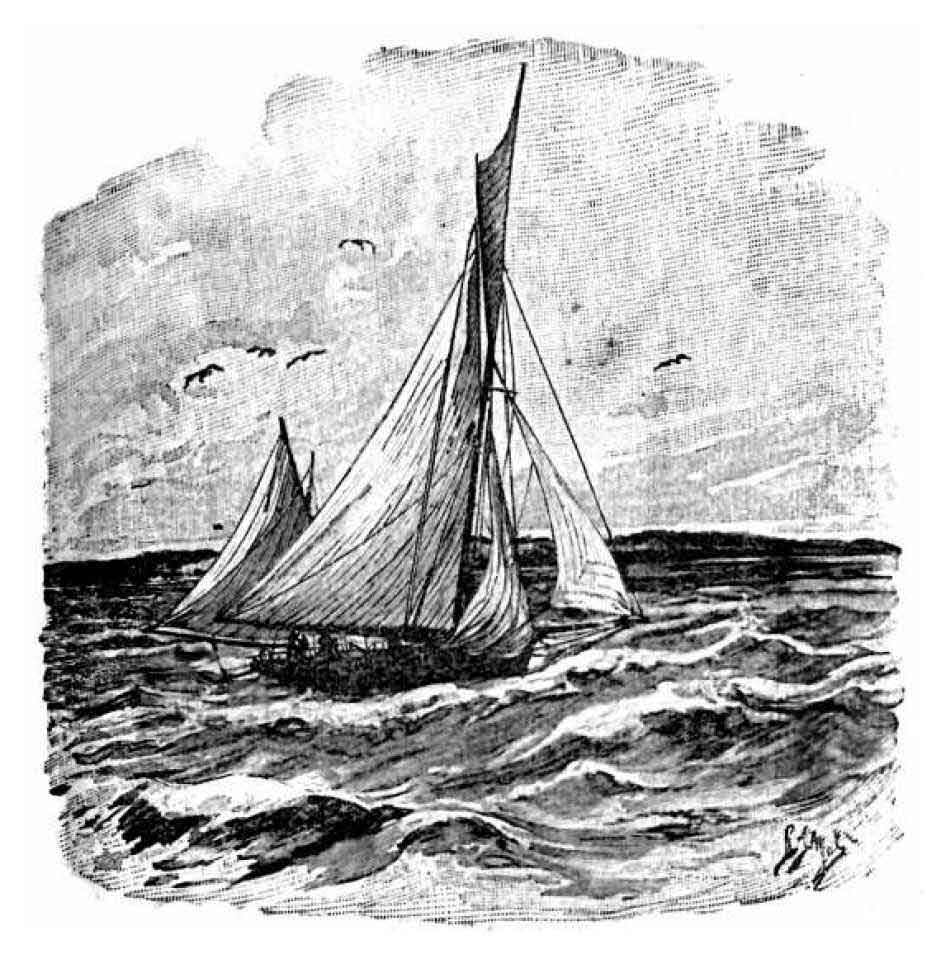

突然,在我们周围,在一块铁板似的海面上,起了一阵又一阵的轻微震荡。震荡来得快,去得快,几乎感觉不到,仿佛有人在海上撒下了几千撮细沙似的。风帆微微地颤动了,然后,后桅驶风杆慢慢地向右舷倾斜。一阵微风拂着我的脸颊,在我们周围,水面上的涟漪也越来越多,仿佛沙雨在继续不断地下着。我们的单桅船又开始走了。它笔直地滑过水面,惊醒了两侧的浪花,发出了轻微的唼喋声。在阳光下,黄铜的舵柄看起来像一根火棒,风也一秒钟比一秒钟更大了。我们不得不曲折前进;但这有什么关系呢?船总能够迎风而上,而只要风不减弱,我们左转右转,等到天黑,总会到达圣拉斐尔的。

我们驶近舰队了,六艘巡洋舰和两艘护卫舰都在慢慢掉转停泊的方向,使船头朝西。我们也掉转方向,绕过海湾当中有灯塔作标志的福米格岩礁,朝海上驶去。风越来越急了,快得惊人,吹得后浪紧追前浪。我们的游艇扯满了风帆,倾斜前进,后面一直拖着那只小划子。小划子的舫索绷得紧紧的,它头朝天,尾朝下,两侧涌起了白色的泡沫。

快到圣昂诺拉岛的时候,我们经过一块光秃秃、红彤彤的岩礁,岩礁上尖石林立,好像一只豪猪,它是如此嶙峋嵯峨,到处竖着狼牙虎爪,枪尖刀锋,使人寸步难行;一定要把脚踏在四面是尖锋的空隙当中,才能提心吊胆地前进一步;这块岩礁叫作圣费雷奥。

不知道从哪里来的一点泥土,落在岩洞里和岩缝里,在那里居然长出了一些百合花和娇艳的蓝燕子花,花籽似乎也是从天上落下来的。

这块大海中的怪石,有五年之久是帕格尼尼[帕格尼尼(1782—1840),著名的意大利小提琴演奏家,写有许多小提琴演奏曲。]的葬身之所。这位乐坛怪杰死后的遭遇,简直可以和他生前的坎坷相提并论。人家都说他是魔鬼附身,所以他的风度、体形、容貌都是如此不同凡响,他那超凡入圣的天才,他那形容枯槁的外表,使他成了一个传奇式的霍夫曼[霍夫曼(1776—1822),德国浪漫主义作家,作品多神秘怪诞。]小说中的人物。

他由他的儿子陪同,回到他的故乡热那亚去,那时,他的声音已经变得如此微弱,只有他的儿子才听得出他在说些什么。一八四○年五月二十七日,他得了霍乱,在尼斯去世。

于是,他的儿子把他的遗体装上一条船,送回意大利去。但是热那亚的教会不肯给这个恶魔附体的音乐家一块葬身之地。请示罗马法庭,法庭也不敢做主。而尸体要运下船了,市政府借口这位艺术家是得霍乱死的,不许它上岸。那时热那亚霍乱流行,他们说是多了一具尸体,会使流行病更加严重。

于是帕格尼尼的儿子只好回到马赛,那里为了同样的理由,也禁止他入港。他不得不改道戛纳,还是不得其门而入。

他只好待在海上,让这位到处闭门不纳的艺坛怪杰的遗体随波漂泊。他正不知道怎么办,也不知道到哪里去,才能为这位神圣的死者找到一个葬身之所,那时,他在滚滚的波涛中,发现了圣费雷奥这块不毛之地。他就把棺木运下船去,藏在怪石丛中。

直到一八四五年,他又和两个朋友同来寻找他父亲的遗骸,并把它运回热那亚,葬在加若纳墓园。

假如就让这位不同凡响的小提琴家,安眠在嶙峋嵯峨的岩礁上,静听汹涌澎湃的海浪和犬牙交错的怪石合奏的交响乐,岂不更妙?

更远一点,在大海中,兀立着圣昂诺拉岛上的古堡,我们在绕过昂蒂布海岬时已经看见了它;再远一点,是一字长蛇似的岩礁,岩礁的尽头是修士塔。

目前,那里水天茫茫,白浪汹涌,怒涛澎湃。

夜里,沿岸的航船把那一带视为畏途,因为岩礁上没有灯光信号,触礁沉船是屡见不鲜的事。

突然,一阵狂风吹得我们船身倾侧,连海水都冲上了甲板。我立刻叫他们放下前桅的斜帆,单桅船要是升了斜帆,桅杆就有吹断的危险。

海浪的起伏更大,浪头更高,前浪离后浪也更远了。风一阵阵地狂啸怒吼,仿佛在恐吓我们说:“当心!”

“看来只好去戛纳过夜了。”伯纳说。

的确,半个钟头之后,我们不得不把三角帆降低一格;一刻钟后,又再降低一格。那时,我看也只好到戛纳去了。戛纳不是一个避风港,西南方向毫无屏障,一刮大风,船舶就危险了。如果这个港口能够修筑一个安全的停泊处,那可以吸引多少外国的大小游艇,为这座城市增加多少收入啊!但是这里的居民还没有要求国家大兴土木,在这里修一道必不可少的防风堤,由此也就可以看出,南方人办事是多么马马虎虎,拖拖拉拉了。

十点钟的时候,我们在“戛纳人号”轮船对面抛锚,我因为这次航行中断而感到扫兴,就上岸去。那时,整个停泊处已经白浪滔天了。