| 水上 | 收藏 |

四月十四日

水上 作者:莫泊桑

昨天晚上,虽然还不到九点钟,我已经要睡了,忽然得到一封电报。

一个朋友,一个我很喜欢的朋友,告诉我说:“我到蒙特卡洛来了,要住四天。我给沿海各个港口拍了电报,希望你来找我。”

我很想看看他,也很想聊聊天,开开笑口,我要谈天说地,评头论足,说长道短,议论是非,这种胡聊瞎扯的欲望已经像一团熊熊的烈火,在我心里燃烧起来了。要是昨天早上得到这个电报,我会很恼火的,但在晚上得到,我却喜出望外;我已经希望身在陆地,目睹门庭若市的酒楼餐馆,耳闻人声喧哗和轮盘赌桌上高唱数码的喊声,就像做礼拜时听到“愿主与汝同在”一样。

我把伯纳叫来。

“我们明天一早四点钟开船,到摩纳哥去。”我对他说。

他用通情达理的态度答道:

“如果天气好的话,先生。”

“天气会好的。”

“但是气压下降了。”

“唔!它会回升的。”

这个水手不相信似的微微一笑。

我一上床,就睡着了。

第二天一早,还是我叫醒了他们。天色阴暗,乌云遮蔽了天空。气压又下降了。

两个水手带着怀疑的神气摇摇头。

我又说:

“唔!天气会好的。得了,开船吧!”

伯纳说:

“我在海上看得见海,知道该怎么办;但在港湾的最里面,什么也看不见,先生,我就不知道能不能走了;说不定海上风浪大得我们想象不到呢。”

我答道:

“气压下降了,不会起东风的。如果刮西风,那可以在阿盖避一避,只消走六七里。”

这两个人看来还是放心不下,不过他们倒是准备开船了。

“要不要把小划子拉上甲板来?”伯纳问道。

“不必了。你看天气会好转的。就让它拖在船后面吧。”

一刻钟后,我们就出了港,到了海湾出口,断断续续的阵风把我们吹向前方。

我笑了。

“嘿!你们看,天气好吧。”

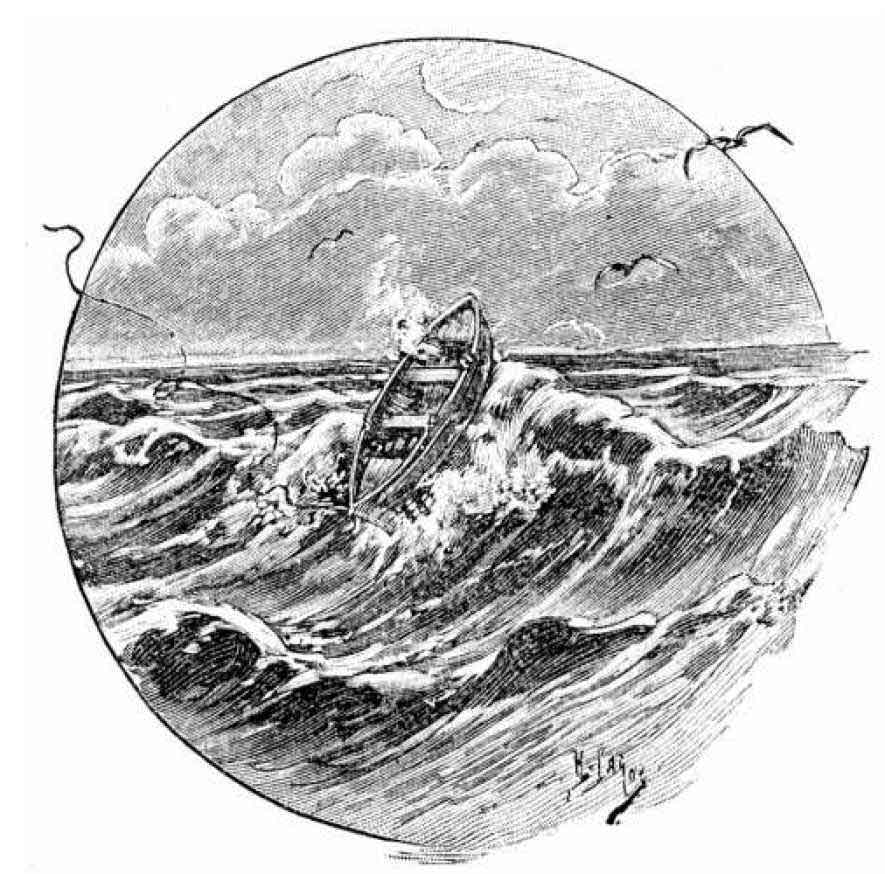

不久,我们就绕过了拉比乌暗礁上黑白两色的灯塔。在远方,卡马拉海岬突出在海上,它的灯塔时时刻刻都发射出闪烁的灯光。“良友号”虽然有这个海岬挡风,但已经随着悠长缓慢、势不可当的巨浪起伏了。这些小山似的巨浪,虽然没有四溅的浪花,却是一个推着一个,不声不响地稳步前进。巨浪虽然不愤怒,却有威胁,虽然沉静,却很可怕。

我们什么也看不见,只觉得游船在动荡不安、黑暗无边的大海上,随着波浪上下起伏。

伯纳说:

“昨天夜里海上刮了大风,先生。要是我们能够不出事故,安全靠岸,那就是万幸了。”

天亮了,照亮了前赴后涌的海浪,我们三个人都望望海上,看看会不会再刮大风。

这时游船顺风顺水,走得挺快,阿盖已经在望。我们商量:到底是怕变天,把船开去戛纳,还是绕过海上的小岛到尼斯去呢?

伯纳说是去戛纳好;但是海风并没有刮得更厉害,我还是决定去尼斯。

走了三个小时,一切都算顺利,只有我们那可怜的小划子已经像个软木塞一样,在滚滚的波涛上摇来摆去。

巨浪像大山压顶似的迅速推进,两个浪头之间有一道峡谷,峡谷一秒钟一秒钟向前移动,刚刚填平又凹下去。谁没有见过这浪如山高的大海,就想不到也猜不出海浪的力量多么神秘可怕,可敬可畏。

我们的小划子用一根四十米长的缆索系着,远远跟在游船后面,在这无底的深渊上蹦蹦跳跳。它一会儿看不见了,一会儿又忽然出现在浪头上,像一只在泅水的大白鸟。

那边,在海湾最里面,就是戛纳,圣昂诺拉岛的灯塔屹立在海上,在我们面前的是昂蒂布海岬。

海风越吹越厉害了,在浪头上出现了羊群般雪白的浪花,这无数的羊群离开了牧羊人和看羊狗,在广阔无垠的天空下滚滚前进。

伯纳对我说:

“我们能到昂蒂布就算不错了。”

果然,海上起了暴风,横冲直撞,狂吼怒号,简直无法形容。阵阵狂风吹得我们东倒西歪,把我们投入张开嘴的大洞里,在可怕的颠簸里我们不断重新站起来,才能绝处逢生。

后桅的顶帆已经降下,但是每次船一颠簸,驶风杆都要碰着浪头,仿佛连桅杆带帆篷都要给浪冲走,扔下我们无依无靠地在怒涛汹涌的海上漂浮。

伯纳对我说:

“瞧小划子,先生。”

我回头一看。一个巨浪把它装得满满的,冲得它团团转,用泡沫把它紧紧围住,仿佛要把它吞下去,然后又冲断了它的缆索,把它据为己有,当作俘虏,当作战利品,使它半浮半沉,淹在水里,一下又把它冲到岩礁上,冲向海岬。

几分钟好像几小时。没有办法,一定要向前走,一定要到了前面的海角再说,只有绕过了海角,才能算是安全脱险。

到底,我们总算到了!这里的海面风平浪静,因为有一长条岩礁和陆地挡住了风,那就是昂蒂布海岬。

港口就在前面,我们离港不过几天,但却觉得已经在海上待了好几个月。我们进港的时候,恰好响起了正午的当当钟声。

两个水手回到了家乡,都兴高采烈,虽然伯纳老是说了又说:

“啊!先生,我们那可怜的小划子就这样沉没了,真叫人难过。”

我坐上四点钟的火车,到摩纳哥公国去和我的朋友一道吃晚餐。

如果我有闲情逸致,倒想一五一十地谈谈这个离奇的小国,它还不如法国的一个乡村大,却有一个大权独揽的君主,几个主教,一批比军队人数还多的耶稣会会友和修道院修士,一支拥有螺旋腔线炮的炮兵,一套比先王路易十四的繁文缛节还更烦琐的礼仪制度,一些比普鲁士威廉大帝的法律还更不近情理的清规戒律,但对人类好赌的恶习却又无限宽容,因为君主、主教、耶稣会会友、修道院修士、大臣、军队、法官,大家都是靠这种恶习来维持生活的。

让我们向这位与世无争的好国王致敬吧,他不用害怕侵略,也不用害怕革命,只用宫廷的烦琐礼节,就太平无事地统治着他幸福的小百姓。他的朝廷原封不动地保留了屈膝行礼四次、吻手行礼二十六回的旧传统,还有古老的大国君主惯用的各种陈规陋习。

然而,这位君主既不嗜血如命,也不报复成性;即使他要把犯人驱逐出境——因为他有时也不得不下逐客令——但那法令执行起来真是宽大无边。

要证明吗?

一个屡教不改的赌徒,有一天赌运不佳,居然骂起国王来了。根据法令,他被驱逐出境。

一个月来,他在这禁止入内的乐园周围转来转去,逡巡不前,害怕护法天使的法刀,那就是说,害怕警察的腰刀会落到他的头上。一天,他到底大着胆子,越过边界,不消半分钟就到了这个小国的中心,走进了赌场。但是,忽然,一个管门人拦住了他:

“你不是被驱逐出境了吗,先生?”

“是的,先生,不过我下一班火车就走。”

“啊!这样说来,那好,先生,你进来吧。”

每个星期他都回来;每次回来这个管门人都问他同样的问题,他总是同样地回答。

执行法律还有比这更讲人情的吗?

不过这些年来,这个王国居然出了一起前所未闻的严重事件。

发生了一件谋杀案。

一个男子,并不是一个在这海滨之国可以碰到成千上万的游手好闲的外国旅客,而是一个摩纳哥人,还是一个有妇之夫,一怒之下,他杀死了他的老婆。

他毫无理由,甚至没有任何情有可原的借口,就杀了人。这引起了举国一致的公愤。

最高法院开庭,审判这个千古奇案(这里从来没有发生过谋杀案),大家一致通过,把这个罪人判处死刑。

国王大义凛然地批准了这个判决。

现在只等执行死刑了。那时出现了一个难题。这个国家既没有刽子手,也没有断头台。

怎么办呢?根据外交大臣的建议,国王和法国政府进行磋商,要借一个砍头的人和一部砍头的机器。

巴黎政府经过反复研究,送来了一个照会,说把断头台和刽子手运来,开支是一万六千法郎。

摩纳哥国王陛下心里盘算了一下,这个代价太高了;这个杀人犯不值这笔钱:花一万六千法郎来砍一个头吗?啊!划不来。

于是他们又向意大利政府提出了同样的要求。一个君主国,一个兄弟之邦,当然不会像一个共和国那样敲竹杠。

意大利政府送来了账单,开销一共要一万二千法郎。

一万二千法郎!那要新征收一笔税款,每个居民要摊派两个法郎。这会在国内引起前所未有的骚乱。

他们想到要一个普通兵士来砍掉这个犯人的头,但和将军商量的时候,将军支支吾吾地答道:他的兵士对于刀法可能不够熟练,恐怕胜任不了一件需要精通武艺的工作。

于是国王重新召集最高法院开会,提出了这个麻烦的问题。

他们商量了好久,也找不到什么切实可行的办法。最后,法院院长建议把死刑减为终身监禁,这个方案被采纳了。

但是他们没有监狱。只好新建一个,还要找个看守,负责看管犯人。

半年来两人相安无事。犯人整天在牢房里的草荐上睡大觉,看守也待在门口的椅子上打盹,瞧瞧过往的游客。

不过国王是个精打细算的人,这是他微不足道的小毛病。他国家的开支,不管数目多小,都要向他报账(好在账单不长)。于是下面就把兴办这件新事、维持这个监牢、维持犯人和看守的费用呈报上来。看守的薪俸大大加重了预算的负担。

起初,国王只是做做苦脸;后来一想,来日方长,犯人还年轻呢,他就通知司法大臣,要他务必采取措施,削减这笔开支。

司法大臣和法院院长商量,两人都同意撤销这个看守。要犯人自己看守自己,他当然不会不溜之大吉的,这不就解决了问题,而且皆大欢喜吗?

于是看守回家去了,只由一个王宫厨师的帮手每天早晚给犯人送饭。不料犯人一点也不打算恢复自由。

一天,厨子忘了给他送饭,他居然毫不在乎地自己来要饭吃;从此以后,为了免得厨子跑一趟路,他一到开饭时间,就自动到王宫来和勤杂人员一道用餐,并且和他们交了朋友。

餐后,他要兜兜圈子,一直走到蒙特卡洛。有时,他还走进卡西诺赌场,在绿呢赌台上押上五个法郎。赢了钱,他就去有名的饭店大吃一顿,然后回到监牢里去,并且小心把门从里面扣上。

他没有一天不在牢里过夜。

怎么办呢?这一下难倒的不是犯人,而是法官。

法院又开会了,决定请犯人离开摩纳哥的国境。

法院向他宣布这个判决的时候,他却毫不客气地答道:

“我觉得你们很好笑。嘻,你们叫我怎么办呢?我,我没有办法活下去了。我没有了家。你们叫我做什么好?我本来判的是死刑。你们没有执行。我没有说一句怨言。后来,你们改判我终身监禁,把我交给一个看守。你们又把我的看守撤销了。我还是没有说半句怨言。

“今天,你们要把我驱逐出境。啊!那可不成。我是囚犯,是你们的囚犯,是由你们审判、由你们定罪的。现在,我正在老老实实地服刑。我不走。”

最高法院惊慌失措,国王气得要命,下令要他们再想办法。

他们又来商量。

最后决定给犯人六百法郎年金,要他移居国外。

他答应了。

他在离开故国五分钟的地方租了一小块土地,靠种蔬菜为生,日子过得不错,并且不把有权的人看在眼里。

不过,摩纳哥宫廷后来也从这个先例中吸取了教训,决心再和法国政府磋商;现在,它只消稍微破费一点钱,就可以把犯人交给我们代为监禁了。

在这个小公国的司法档案里,还可以查到那个判决案,要付一笔年金,犯人才肯离开摩纳哥的国土。

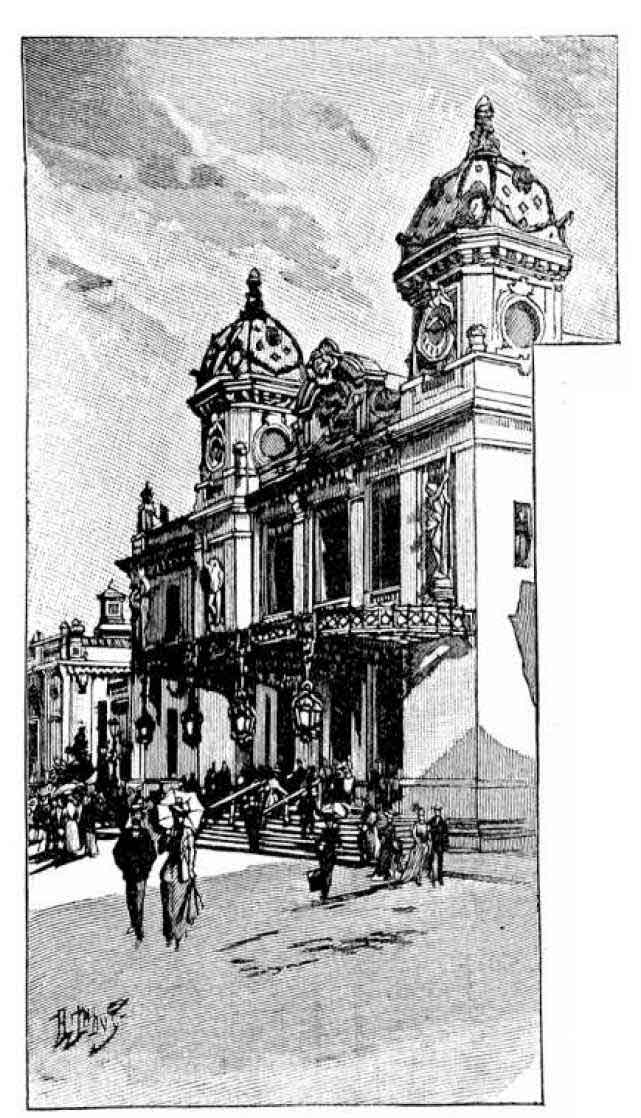

在国王的宫殿对面,昂然矗立着和它争辉比美的轮盘赌场。在这两座大厦之间,没有丝毫仇恨,没有丝毫敌意,因为赌场支撑了王宫,王宫保护了赌场。这是一个小国之内,两个势均力敌的大家族和平共处的独一无二、令人叫绝的范例,一个可以使人忘记凯普莱特和蒙太古[凯普莱特和蒙太古是莎士比亚作品《罗密欧与朱丽叶》剧中两家家长,罗密欧是蒙太古之子,朱丽叶是凯普莱特之女,由于世仇,两家不能联姻。]两家世仇的范例。这边是王宫,那边是赌场,古老的家族和新兴的集团在黄金的叮当声中,友好相处。

国王的宫廷门禁森严,赌场的大门对外敞开。

我走进了赌场。

金钱的叮当声连续不断,好像波涛澎湃,既深沉,又轻盈,这种可怕的声音一进门就充满了耳朵,然后堵塞了心灵,使人心神不定,心慌意乱,头脑发昏。到处都听得见这种歌唱、喊叫、呼唤、引诱、撕裂人心的叮当声。

围着赌台,是一伙利欲熏心的赌徒,各个大陆和各个社会的渣滓,里面掺杂着几个王孙公子或者未来的国王、上流社会的名媛、商业界的大老板、放高利贷的私商、山穷水尽的暗娼,这是世上独一无二、五花八门、千奇百怪的大杂烩,是一个包罗万象的博物馆,里面有俄国、巴西、智利、意大利、西班牙、德国的阔佬,有提着布包的老太婆,也有手腕上挂着小皮包的卖笑女郎,她们的皮包里只放着几把钥匙、一条手绢和最后的三个银币,这三百个苏在她们认为运气来到的时候,也会摆上绿呢赌台去的。

我走到最后一张赌台,忽然看见……一个脸色惨白、眉头起皱、嘴唇咬紧、面孔也绷得紧紧的、仿佛横下心来的女人……那是我在阿盖海湾碰到过的少妇,阳光照耀下的林中美女,月色朦胧中的海滨情人。坐在她前面的是他,他神情紧张,手放在几个金币上。

“押第一格。”她说。

他焦急不安地问道:

“全押?”

“对,全押。”

他把金币垒成一小堆。

庄家转动轮盘,球就前后滚动,上下跳动,然后又不动了。

“再押不算。”庄家说道。过了一会儿又说:

“二十八赢。”

少妇发抖了,用生硬而急促的声调说:

“走吧!”

他站起来,看也不看她一眼,就跟着她走了。谁也感觉得到,他们之间出了不顺心的事。

有人说闲话了:

“别了,爱情。他们今天看来琴瑟不太调和呢。”

一只手拍拍我的肩膀。我回头一看,不是别人,正是我的朋友。

***

最后,我要请你们原谅我这样滔滔不绝地谈我自己。我每天顺便记下了这些随想杂感,本来只是给自己看看的,说得更恰当一点,我是利用了漂流在海上的孤独时刻,来捕捉那些像飞鸟一般闪过我们心头的浮光掠影。

人家要求我出版这些前后没有联系、结构非常松散、没有经过艺术加工的日记,它们一页接着一页,中间没有什么内在的逻辑,最后突然一下,又无缘无故地结束了,说起来只是因为一阵大风结束了我的旅行。

我答应了这个要求。我也许错了。

---一九六三年八月译完

---一九八三年立秋校完