| 水上 | 收藏 |

四月十三日 于圣特罗佩

水上 作者:莫泊桑

因为今天早上天气很好,我就动身到韦尔纳修道院去。

我要旧地重游,因为一想到这个修道院的遗迹,就会感到无限的寂静和难忘的忧悒,还有一个原因,去年,一个朋友带我去摩尔乡的时候,同我去看过一对老农夫妇,给我留下了美好的回忆。

因为这条路不能走轿车,我就坐一辆木板车去,先沿着海湾走,一直走到海湾深处。我看见对面海岸上有一片松林,“公司”也打算把那里建成一个消寒胜地。那里的海滩很美丽,整个地区都很漂亮。后来,这条路离开了海湾,开始进入山区,不久,就穿过了科戈兰镇。再向前走一点,我离开了这条大路,走上了一条好像是车辙似的坑坑洼洼的山路。有一条小河,或者不如说是一条大溪,在路旁边流着,每隔一百来米,它就把这条山沟似的路切断、淹没,然后离开山路稍远一点,又流回来,仿佛认错了路,干脆离开河床,再把山路淹没,然后流进了一条大沟,在石头堆里东奔西窜,忽然又乖乖地顺着河道流了一会儿;突然一下,也不知道怎样搞的,它又冲上了山路,把路变成一片沼泽,水深得浸到了马的前胸,一直浸到车厢。

这里没有房屋,只偶尔看得到个把烧炭人的茅棚。最穷的人还住在山洞里。怎么想象得到居然还有人在过穴居生活,一年到头砍树,劈柴,烧炭,吃点面包、葱头,喝一点水,像兔窟里的野兔一样,住在岩石间挖出来的洞穴里。在这人迹罕至的深山峡谷中,居然还发现了一个离群索居的世外人,一个名副其实的世外人,他在山里已经藏了三十多年,谁也不知道他,甚至连守林人也一无所知。

不知道什么人发现了这个野人的存在,大约是指给驿车的车夫看了,车夫告诉了驿站长,站长又告诉了邮电局的男女局长,局长当着某个《南方小报》的编辑谈起了这一奇闻,编辑再大加渲染,写了一篇耸人听闻的报道,于是南方各个小报纷纷转载。

警察也出动了,找到了这个世外人,但并没有给他找什么麻烦,这证明他大约还有身份证。不过有一个照相师,对这一奇闻很感兴趣,也动身去找野人,他在深山中乱找了三天三夜,总算拍到了一张照片,有人说这的确是那个野人,有人却说这是冒牌货。

这个可怜的野人也许是有什么伤心的往事,也许是受到良心的责备,也许是得了灰心绝望的不治之症,或者仅仅是对生活感到厌倦,就藏到这深山老林中来了,但是去年,带我到这个穷乡僻壤来开眼界的朋友,却同我去看了两个肯定比这野人更有趣的人物。

他怎么发现这两个人物的呢?他单人匹马在深山峡谷中东游西荡,忽然看到一个世外桃源,有葡萄园、肥田沃地,庄稼长势旺盛,庄园房屋虽然不算讲究,但住起来却别有风味。

他走进庄园。一个老妇人接待了他,她有七十来岁,是个农妇。她的丈夫坐在一棵树下,也站起来和他打招呼。

“他耳朵聋了。”她说。

老头有八十岁,身材魁伟,结实得出奇,而且还没有弯腰曲背,还是个美男子。

他们手下有一个雇工、一个女用人。我的朋友在这偏僻的荒野中,居然发现了这两个与众不同的人物,不免感到有点意外,就去打听他们的来历。他们住在那里已经年深日久了:大家都很尊敬他们,认为他们日子过得不错,自然过的只是农家的日子。

我的朋友又去看过他们几次,慢慢成了老农妇无话不谈的知心人。他给她带了些书报去,意外地发现她的思想似乎不完全属于农民阶层,而是有其他思想的残余。再说,她虽然没有学问,没有智慧,没有风趣,但是在她记忆的深处,似乎还有一些非农民意识的痕迹,那是她从前受过的教育在她心中的残余,这点残余由于沉睡的时间太久,差不多已经淡忘了。

一天,她问起他的姓名来。

“我是某某伯爵。”他说。

每个人的灵魂深处都暗藏着一种模模糊糊的虚荣心,这句话触动了她,她就说道:

“我也是个贵族。”

于是她接着说下去,肯定是头一回谈起这样遥远、无人知晓的往事。

“我是一个上校的女儿。我的丈夫是我爸爸那个团的下级军官。我爱上了他,我们两人就私奔了。”

“你们就到这里来了?”

“是的,我们藏在这里。”

“你从此没有再见过家里的人吗?”

“啊!没有,请你想一想,我的丈夫是个逃兵啊。”

“你从来没有给外面的人写过信吗?”

“啊!没有。”

“你从来没有听人谈到过你家里的人,你的父亲或你的母亲?”

“啊!没有!妈妈早死了。”

这个老妇人还保存了几分稚气,就像那些跳下悬岩绝壁的女人一样,一头栽进了情网,还是那么傻里傻气。

我的朋友又问道:

“你从来没有对人讲过这件事?”

“啊!没有。我现在才讲,因为莫里斯已经聋了。只要他听得见,我连提都不敢提。再说,自从我们逃到这里,除了乡下人以外,也没有见到过什么人。”

“你起码觉得很幸福吧?”

“啊!是的,非常幸福。他使我非常幸福。我从来没有后悔过。”

去年,我也去看过这个老妇人,看过这对老夫妇,就像去瞻仰圣物一样。

我出神地看着这个女人,感到难过、意外,不胜感叹,觉得不是滋味。她还是小姐的时候,就受了骠骑兵制服的引诱,跟了这个男人,跟了这个老粗私奔;后来,他换上了乡下佬的粗布衣服,在她看来,却依然是背上披着蓝色斗篷,腰间佩着马刀,脚下蹬着铿锵作响的马靴。

不过,她自己也成了一个乡下女人。在这一片荒野之中,她已经习惯于这种既无魅力也不阔气并没有任何细腻感的简单生活。而她还爱他呢。她已经成了一个戴便帽、穿布裙的农妇。她坐在一个草垫子上,在一张木头桌子前,用一个土盘子吃肥肉白菜土豆粥。夜里,她同他睡在一床草荐上。

她什么也不想,想到的只是他!她不留恋金银首饰、呢绒衣料、生活的高雅、坐卧的舒适,不留恋挂满帘幕、温暖如春、香气扑鼻的闺房以及双双钻进鸭绒被里休憩的温柔滋味。她需要的只是他一个人!只要他在身边,她就心满意足。

她放弃了美好的生活、美好的青春、美好的世界,抛弃了那些把她抚养成人,爱如掌上明珠的家人。她一个人跟着他来到这荒野的山谷。他已经成了她的一切,她的欲望、她的梦想、她没完没了的期待、无穷无尽的希望全都寄托在他身上。他从头到尾用幸福填满了她的生活。她不可能过得更幸福了。

但是,我现在第二次去看她,心里还觉得她不合常情,模模糊糊有点瞧她不起。

她住在韦尔纳修道院那座山的背面,靠近去耶尔的大路,路上另外有一辆马车在等我,因为我们走的这条车辙似的山路忽然断了,成了一条羊肠小道,只有行人和骡子才能通过。

于是我就一个人慢步登山,走进了一个葱茏茂密的树林,真像是一个科西嘉岛的丛林,一个神话中的仙境,里面长满了开花的蔓藤、香味浓郁的草木、根深叶茂的大树。

路上的花岗石闪闪发亮。穿过枝丫间的空隙,我一眼看见了一些郁郁葱葱的大片谷地,简直是一望无际,一碧万顷。

我觉得热,全身的血液流得很快,似乎也有点沸腾了,血流得迅速,轻巧,有节奏,有冲劲,好像一首歌曲,好像在阳光下奔腾活跃的生命唱出的粗野而欢乐的歌声。身强力壮,兴高采烈,我加快了脚步,爬上了岩石,又跳又跑,每一分钟都发现一个更广阔的新天地,一个由渺无人烟的荒凉山谷交织而成的巨网。

然后,我登上了山顶,但是此山不如彼山高,我拐了几个弯,才看见对面山腰间有一片铺天盖地的栗树林,栗树丛中露出一堆灰暗的石头和由拱廊支持的古老建筑,那就是修道院的废墟。要去修道院,一定要绕过一条很宽的山沟,还要穿过那片栗树林。树林和修道院一样古老,寿命却比废墟更长,树木躯干粗大,枝丫残缺不全,也已面临死亡。有些树负担不起岁月的重压,已经倒在地上,有些树好像砍了头,只剩下空的躯干,里面还藏得下十个人。树林好像是一支巨人的大军,虽然老态龙钟,受过雷劈电击,却还张牙舞爪,不向苍天低头。在这个神出鬼没的森林里,在这些庞然大物的脚下,没有别的花木,只闻到几个世纪陈年累月的气息、腐烂发霉的气味、枯朽的树根吐出的古老生命。在这些灰暗的树干之间,是一片只见石头不见花草的枯瘠土壤。

两道山泉引入林中,可以饮牛。

我走近修道院的时候,看见了这些古老的建筑,最老的建成于十二世纪,最晚盖好的里面还住了一家牧人。

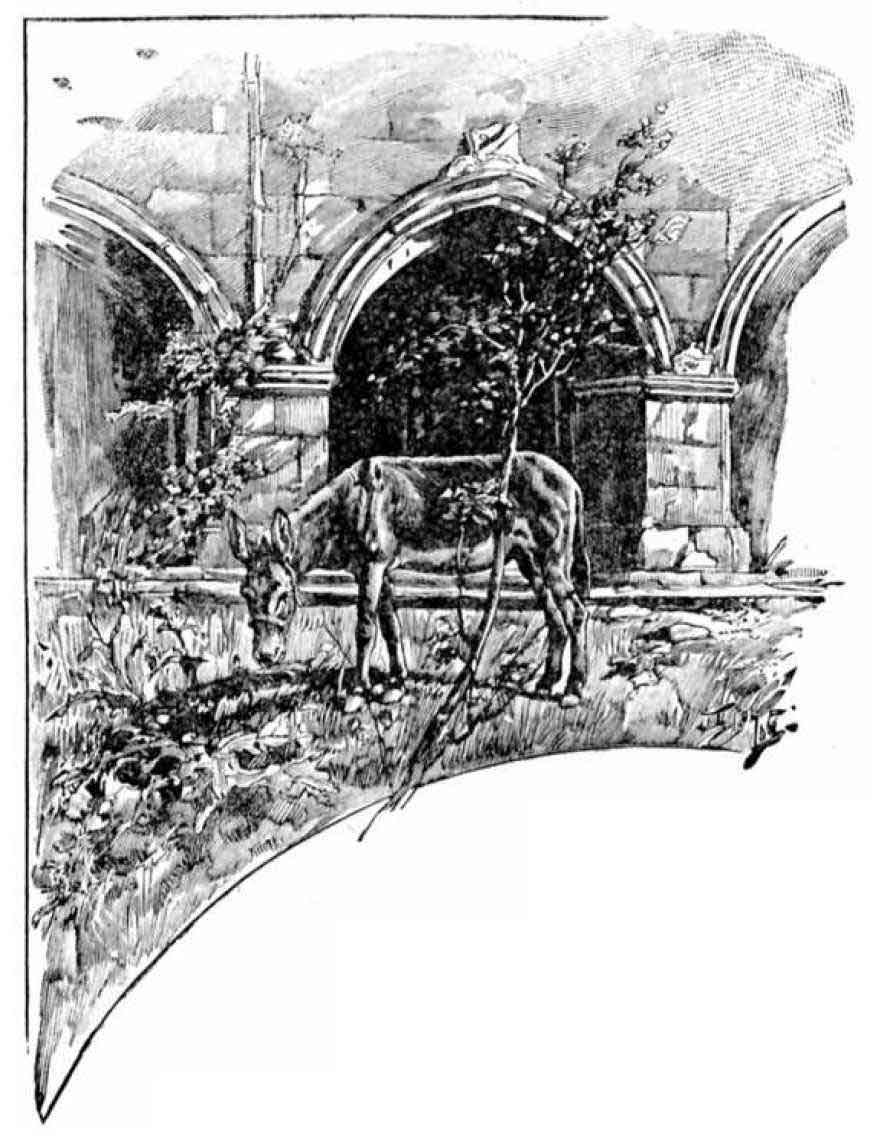

在第一个院子里看得见牲畜的脚印,说明这些地方还有残存的生物出没。穿过了一切古迹遗址所共有的断壁残垣之后,就到了内院,内院荆棘丛生,草深没膝,周围有一条屋顶很低的长廊。这个古老阴森的、供修道士散步的院落,使我感到无比沉重的忧悒压在心上。拱廊的形状,院落的大小,都会使人产生这种情绪,使人心里难受,看到压在头上的屋顶会使心灵感到悲哀,正如看到堂皇富丽、高耸入云的丰碑会使人心情愉快一样。建筑这个与世隔绝的修道院的,一定是个心灰意懒的人,所以才会盖出这样沉闷忧郁的散步场所来。关在围墙内会使人伤心落泪,绝望呻吟,痛苦万分,会使旧恨新愁涌上心头,会使积压在胸中的忧伤无限扩大,不断加深。

我爬到一个围墙缺口,向外一看,这才恍然大悟:四面八方都死气沉沉。修道院废墟的后面是一座高耸入云的大山,周围是一片栗树林,前面是一个山谷,再前面还是山谷。松树,松树,一片松树的海洋,一直伸展到了天边,就连山顶上也是一片松林。

我走了。

我穿过了一片槠树林。去年,我在这里吃了一惊,心情激动,久久不能平息。

那是十月里一个阴暗的日子,是剥槠树皮做软木塞的季节。从树根起到分枝的地方止,树皮都被剥光了,树干显出红色,像是鲜血淋漓的剥了皮的人体。它们的形状稀奇古怪,七扭八歪,好像弯腰曲背、缺臂短腿的癫痫病人。我忽然觉得被投进了一个地狱里的森林,林中尽是血淋淋的被处死刑的犯人,犯人也像树一样生了根,他们给苦刑折磨得变了形的身体像剥了皮的树干,生命像血一样从痛苦不堪的伤口里不断流出来,看了使我昏倒,浑身抽搐,就像神经衰弱的人忽然看到流血,或者出乎意料地碰到压死或者摔死的人一样。我的情绪如此激动,幻觉如此强烈,仿佛听到无数遥远的、令人心碎肠断的哭声、喊声。为了证实这是幻觉,我就伸出手去摸一棵树,不料我缩回手来的时候,我似乎看见,我的确看见,我的手全染红了。

今天,这些槠树已经复原——可以维持到下一个剥皮的季节。

最后,我看到了通往庄园的道路,庄园内珍藏着上校的女儿和骠骑兵军官天长地久的幸福。

我在远处就认出了那个老头,他在葡萄园里走来走去。这样更好:他的老婆当然是一个人在家里了。

女用人在门口洗东西。

“女主人在家吧?”我问她。

她显出古怪的神气,用南方口音答道:

“不在,先生,有半年了。”

“她死了吗?”

“是的,先生。”

“怎么死的?”

女用人吞吞吐吐地低声说道:

“死了,就是死了。”

“那是怎么死的呢?”

“摔死的呗!”

“在哪里摔死的?”

“在窗子前。”

我给了她二十个苏。

“讲给我听。”我对她说。

她当然非常愿意讲,半年来她可能不知道讲过多少次了,所以讲起来滚瓜烂熟,滔滔不绝,如数家珍。

我这才知道:三十年来,这个男人,这个老头,这个聋子,居然在邻村还有一个情妇。一个不认识他老婆的车夫路过的时候,随便谈起了这件事,使她知道了事实的真相。于是她就丧魂失魄,呼天抢地,躲到仓库顶楼上去,然后又从窗口冲了出来。她也许不是存心寻死,而是受到这意外的打击,痛苦不堪,神经错乱,仿佛有一根无形的鞭子在背后抽她,打得她皮开肉绽,推得她没有还手之力。所以她才爬上楼梯,跨过门槛,既不知道也无法悬崖勒马,只是埋着头往前冲,就跳下了空虚的深渊。

老头什么也不知道,现在还不知道,将来也不会知道,因为他是个聋子。他的老婆死了,不过就是如此而已。一个人迟早总是要死的。

我在远处看见他指手画脚,叫他的雇工干这干那。

我也看见马车在树荫下等我,我就上车回圣特罗佩去。