| 思考,快与慢 | 收藏 |

第28章 公平性—经济交易的参照点

思考,快与慢 作者:丹尼尔·卡尼曼

损失厌恶这一概念绝对是心理学对行为经济学最重要的贡献。这很奇怪,因为人们虽然通过这个概念将众多结果评估为得和失,而且损失显得比获得更突出,但这个概念并没有让人们感到惊讶。阿莫斯和我经常开玩笑说,我们正在研究一项连我们的祖母那辈人都耳熟能详的课题。然而事实上,我们比那辈人了解得更多,而且能将损失厌恶与大脑双系统模式相结合进行研究,还特别将一种生理学和心理学观点应用到这些研究中,即相比于积极与靠近而言,消极与规避更能占据主导地位。我们还能通过数量惊人的各种观察研究来探索损失厌恶的结果:当商品在运输中丢失时,只有需现款支付的那部分损失才能得到补偿;大范围的改革通常会失败;职业高尔夫球手短打标准杆比短打小鸟球(高尔夫中某洞的杆数低于标准杆一杆)更精准。就算我的奶奶很有智慧,但如果我们能从她认为平淡无奇的观点中得出精准的预测的话,她应该也会感到惊奇的。

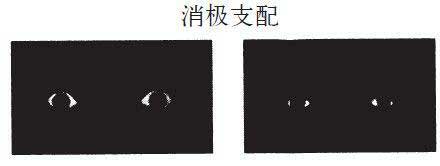

在看到图12左面的图时,你的心跳会加速,也许在你还不清楚那张图有何怪异之处之前,心跳就已经加速了。过了一会儿,你也许就会认出那是双受到惊吓的人的眼睛。右面的图则表达了一种愉悦之感,微笑的脸颊上扬使眼睛变小了—当然这双眼睛还没有达到兴奋的程度。我们把这两幅图拿给做脑CT的人看。每幅图展示的时间都不到0.02秒,之后会被“视觉噪声”掩盖,这个“视觉噪声”是随机展示的黑白图片。这些观看者中没有人意识到自己曾看过那幅眼睛的图片,但他们大脑的一个部分显然意识到了:这个部分即为小脑扁桃核,尽管它在其他情绪状态下也会被激发起来,但其主要角色是担任大脑的“风险中心”。脑部影像显示,小脑扁桃核对观看者无法识别出来的有威胁性的图片有强烈的反应。关于威胁的感觉很可能是通过一个非常快的神经通道传递的,这种感觉会直接传到大脑处理情感的区域,绕过产生“视觉”意识的视觉皮质。同样的通道还会使得生气的面孔(一种潜在威胁)比快乐的面孔更快、更有效地得到处理。有些实验人员描述道,生气的面孔在众多快乐的面孔中会“凸显出来”,但快乐的面孔在众多生气的面孔中却不会很突出。人类的大脑和其他动物的大脑都包含一种机制,这种机制总会优先考虑不好的消息。将察觉掠食者所需的时间减少百分之几秒,通过这种做法,提高了动物的生存概率,使其得以繁衍生息。系统1的自动运行便体现了这种进化史。然而,人们至今尚未找到能够同样快速检测到好消息的机制。当然,我们人类和动物都对交配或进食的信号反应很机敏,因此广告商才会设计许多广告牌。不过,威胁仍然优先于机遇,而且也应该是这样。

即使是对纯粹象征性的威胁,大脑的反应也很迅速。充满情绪的字眼会引起注意,而不好的字眼(战争、犯罪)比好的字眼(和平、爱)能更快地引起注意。其实并没有真正的威胁,但只是提一下不好的字眼对系统1来说就是一种威胁。之前我们曾提到“呕吐”这个词,只是看到这个词就会自然联想起很多对真实事情的反应,包括生理上的情感流露,甚至有规避或接近、畏缩或向前的趋向。对威胁的敏感性还会延伸到对自己强烈反对的那些意见陈述的处理上来。例如,基于你对安乐死的态度,你的大脑用不到1/4秒的时间就可以在“我认为安乐死是一种可以/不可以接受的……”这句话中识别出“威胁”的意味。

保罗·罗津(Paul Rozin)是位对厌恶很有研究的心理学家,他观察到一只蟑螂可使一碗樱桃不再诱人,而一个樱桃对一碗蟑螂却不会起任何作用。他指出,负面情况在众多方面都可战胜正面情况,而且损失厌恶是负面占优势的典型例子之一。其他学者在一篇题为“坏消息比好消息强”的文章中将原因总结为以下几点:“负面情绪、不负责任的父母和糟糕的反馈比好的情况更具影响力,且人们处理坏消息时比处理好消息更彻底,我们会更在意避开负面的自我定义,而不是追求正面的自我定义,不好的印象和不好的模式比好的情况更容易形成,且不易消失。”他们引用了研究婚姻关系的著名专家约翰·葛特蒙(John Gottman)的话,他观察到长期健康的婚姻关系不仅仅依赖于寻求幸福,更在于避免负面的情况出现。葛特蒙预测一种稳健的关系需要良好的互动与不好的互动间的比例至少为5 ∶1。其他社会方面的不协调则更吸引人,我们都知道,也许一件事就会毁掉数年时间培养的友谊。

我们生来就能对好与坏的某些区别进行分辨。婴儿来到这个世界上,就知道苦是不好的,(某种程度的)甜是好的。然而在很多情况下,好和坏之间的界限是种参照点,会随着时间的改变而改变,而且依赖于当时的情况。假设你在一个寒冷的晚上来到乡村,适逢大雨,而身上的衣服又不足以挡雨,衣服都湿透了。不凑巧的是,冷风又起,这下真的是糟糕透顶。就在你不知如何是好时,发现了一大块岩石可暂时挡风避雨。生物学家米歇尔·卡巴纳克(Michel Cabanac)说这种体验会令人非常快乐,因为这种体验与我们平时可能感到快乐的原因相似,都指明了生理状况的重要改善方向。当然,这种感到获救的快乐感不会持续很长时间,不一会儿你就会在岩石后面冻得哆嗦起来。新遭受的痛苦又会驱使你去寻找更好的庇护之所。

目标就是参照点

损失厌恶系数指的是两种动机的相对强度:我们想要规避损失的动机要强于获得利益的动机。参照点所关注的是现状,但它还会是将来的目标,即没有实现的目标就是种损失,超过了目标就是种所得。正如我们从消极主导中可能推断出来的那样,这两种动机的影响程度并不形同。对没能实现目标的损失厌恶比想要超过目标的愿望更为强烈。

人们通常会设定一些短期目标,对于这些目标他们会努力去实现,但并不是必须去超越。人们在实现一个最接近的目标后往往不再那么努力,而这样做有时候会违背经济逻辑。例如,纽约市的计程车司机对月收入或年收入有个目标,但能控制他们努力程度的目标则是每天的收入目标。当然,每天的目标有时容易实现(或超过),而有时则难以实现。下雨天时,纽约市的计程车是不会长时间空车的,司机很快就可以实现自己的目标;而在天气晴好时,情况则大不相同,此时那些计程车只能在大街小巷逡巡,希望能载到客人,时间都浪费在路上了。经济逻辑表明,计程车司机应该在下雨天多干几个小时,晴天时则要多休息,因为晴天时能以较低价格“买”到轻松闲暇。损失厌恶背后的逻辑却正相反:每天有固定目标的司机会在客人少的日子多干几个小时,在浑身湿透的客人巴望打到车的日子里,他们也早早回到家里。

宾夕法尼亚大学的经济学家德文·波普(Devin Pope)和马利斯·施韦泽(Maurice Schweitzer)认为,高尔夫球对参照点给出了很好的说明,即标准杆数。高尔夫球场上每个洞都有许多击球数,标准杆数给好球(而不是相当出色的球)提供了一个基准点。对于职业高尔夫球员来说,小鸟球(即低于标准杆的一击)即是所得,而超过标准杆数的球则是种损失。经济学家比较了一个球员在球洞附近时可能会碰到的两种情形。

·避免击超过标准杆数的球

·打出小鸟球

在打高尔夫时,每一击都算数,在职业高尔夫球比赛中更是如此。然而依据前景理论,有几次击球要比其他击球更重要。没能达到标准杆是种损失,但没有击中小鸟球则是种可预知的所得,不是损失。波普和施韦泽从损失厌恶中推断出球员击标准球(避免超过标准杆数)时会比击小鸟球时更努力。他们仔细分析了250多万次击球以验证这个预测。

他们是正确的。不论击球是易还是难,不管离球洞有多远,球员在击标准球(而不是小鸟球)时会更成功。在击标准球(避免超过标准杆数)或击小鸟球时,他们成功概率之间的区别是3.6%。这个区别不算小。老虎伍兹是他们的一个“受试者”。在伍兹成绩最好的那几年里,如果他的小鸟球和标准杆都击得那么好的话,他联赛的平均绩点就会提高1杆,而且他的收入每个季度都会增加100万美元。这些激烈的竞争者当然不会轻视小鸟球,但他们对超过标准杆的规避显然会使他们对当前的任务格外关注。

对击球的研究说明理论概念的力量可协助思考。谁会认为花几个月的时间去研究击标准球和小鸟球是值得的呢?除了一些经济学家以外,大多数人都不会对损失厌恶的概念感到惊讶。但是,损失厌恶形成了一个精确且非直觉性的假设,还引导研究者得出了一个让所有人都震惊的发现。当然,这里的所有人也包括职业高尔夫球运动员。

我们为什么不愿意改变现状?

避免损失的动机和获得收益的动机强度并不对称,这一点在许多情况下都有体现。在商务谈判中,尤其是在对现有合同的重新商谈中、在典型的劳动商议和在贸易或限制军备的国际谈判中,这种不对称是长期存在的一个特征。现有的条款确定了参照点,协议中任何方面拟定的变更都会被看成是一方对另一方作出的让步。损失厌恶会产生一种不对称,使得双方难以达成共识。你对我作出的让步是我的所得,但它们却是你的损失;损失使你产生的痛苦会比它们给我带来的快乐更多。因此,你对这种让步的价值会比我赋予它的价值高。当然,你要求我作出的让步对于我来说也会是这样,你对我作出的让步也不会给予足够的价值评价!对越来越小的蛋糕进行商讨非常困难,因为即使损失,也要将其分配出去。人们在蛋糕越来越大时,显得更随和。

在讨价还价时,双方交换的信息都是想找到一个参照点并给对方提供一个锚定。这些信息并不都是真实的。商议双方对有些利益(也许是商谈裁军问题时提到的某一特定类型的导弹)假装很在意,尽管他们实际上是将这种利益看成讨价还价的筹码并最终想要将其交换出去。因为商议双方都受互惠原则的影响,一个看似令人痛心的让步就需要对方作出同样使他们痛心(可能这种痛心也是伪装的)的让步。

所有动物(包括人)都想有所得,但他们会更努力地避免有所失。在这样一个所有动物都想有自己地盘的世界中,这项原则解释了防御者成功的奥秘。一位生物学家观察到,“拥有领地的动物受到对手的挑战时几乎总会获胜—往往就是几秒钟的事“。对于人类来说,同样简单的原则也能解释社会机构的改革问题,公司的”重组“和“调整”行为就是如此,官僚主义的合理化、简化免税代码以及降低医疗费用等方面的努力同样如此。起初我们认为,在改革计划中,总体的提升会产生赢家和输家。如果受影响的一方有某种政治影响力,可能成为输家的人就会变得比赢家更积极、更有决心,结果也会更倾向于输家,也一定会比起初计划的代价更高、作用更小。改革通常包括保护利益相关者的不追溯条款,例如以下情形:劳动力减少是由于(退休、辞职、死亡等原因造成的)人员缩减而不是开除;工资或福利的缩减只会在将来的工人身上施行。损失厌恶是一种强大而保守的力量,它偏爱机构或个人对当前生活的细小改变。这种保守主义做派使得我们在邻里间、婚姻中和工作中保持一个稳定的状态,是引力作用让我们的生命无限靠近参照点。

商人提价或降低员工工资的行为公平吗?

理查德·泰勒、杰克·尼奇和我一起在温哥华工作的那一年,我们三人对经济交易中的公平性研究产生了兴趣,这不仅是因为我们对这个话题很感兴趣,还因为我们每周都可以(也可以说是必须)制定一份新的调查问卷。加拿大的渔业及海洋部针对多伦多市失业的专业人员制订了一项计划,他们让这些专业人员负责电话调查,并且会支付他们一些薪酬。这一大群调查者每晚都要工作,因而我们也需要不断为他们供应新的问卷调查。由于杰克·尼奇的原因,我们同意每周设计一份调查问卷,用4种颜色印刷。我们什么都可以问,唯一的一个限定条件是问卷应至少提到一次鱼,这样也好跟渔业及海洋部扯上点儿关系。这项工作进行了几个月,这几个月里我们疯狂地收集数据。

是什么造成了商人、雇主以及房主的不公平交易行为?我们研究了公众对这一问题的看法。问卷中的首要问题是:因为这种不公平行为招来的骂名是否会使他们追逐利润的行为收敛些?我们的发现是:会。而且我们还发现,公众评估哪家公司也许真的(不)会收敛时所依照的道德原则可以明鉴得失。其基本原则是,当前的工资、价格或租金设定了一个参照点,不可违背这个参照点。有些公司将自身的损失强加给顾客或工人,使自己回到交易参照点,这样做是不公平的,除非这样做是为了保护自身的权利。请思考下面的例子:

一家五金店一直以15美元的价格出售雪铲。某日下了大雪,第二天早上店主就将雪铲的价格提高到了20美元。

你认为这种行为:完全公平可以接受不公平很不公平

按标准的经济行为模式来看,这家五金店的行为是公平的:通过提高价格来回应需求的增加。而调查对象却不这么认为,82%的人选择了不公平或很不公平。他们显然是将大雪前的雪铲价格看成了参照点,而将提升的价格看成是店主强加给顾客的损失,因为这家店并不是不得已才这样做的,而是因为它选择这样做。我们发现公平性的一条基本原则是:不可利用市场的力量将损失强加给他人。下面的例子在另一个情境下(因为这些数据是1984年收集的,所以美元的价值应该调至约100%的通货膨胀状态)说明了这条原则:

有一家小型复印店,店里只有一位雇员,他在这里工作有6个月了,每小时赚9美元。店里的生意还算景气,但当地一家工厂倒闭了,失业人数上升。现在其他小商店里雇用的可靠员工工资都是每小时7美元,工作量和复印店里那位雇员的工作量相似。之后,这家复印店店主也将其雇员的工资降到了7美元。

那些调查对象不赞成这种做法,83%的人觉得这种行为不公平或很不公平。然而,略微变动一下这个问题就可以澄清雇主的责任。同样是在高失业率的地区,同样是一家赢利的商店,但情况是:

现在的雇员辞职了,雇主决定支付新的雇员每小时7美元的工资。

大多数人(73%)觉得这种行为是可以接受的。这表明雇主并没有支付每小时9美元的道德义务。这种权利是个人的:即使市场允许雇主降低工资,雇员也有权利维持自己的工资。新雇员没有权利以之前雇员的工资作参考,因而雇主可以降低其工资,这样做不应该被看做不公平。

这家公司有其自身的权利,即保持当前的收益。如果该公司面临损失的危险,也可以将损失转嫁给别人。大多数调查对象认为,在收益下降时降低工资是不公平的。我们称这种原则是公司和与公司有关联的个人之间的典型双向权利。受到威胁时,公司的自私行为可被看做是公平行为。人们甚至认为这家公司连部分损失也不必承担,它完全可以将这种损失转嫁给个人。

不同的原则制约着公司追求利益或避免利益损失的行为。当公司生产成本低时,公平性原则就不会限制公司将财富分给顾客或雇员。当然,若公司分摊赢利,我们的调查对象就会更喜欢这家公司,并觉得这家公司更公平;若不分摊,他们也不会认为该公司做法失当。他们只会在公司利用权力违背与雇员或顾客间的非正式合同时,或者在公司为自身赢利而将损失强加给别人时才会表现出愤怒。研究经济公平性的学生们不应该去评判公司最应该有的举措,而应该找到区分遭人厌恶、应得到惩罚的行为和可接受的行为之间的分界线。

在把这篇研究报告提交给《美国经济评论》(American Economic Review)时,我们当时并不是很乐观。我们的文章是对当时经济学家们公认的知识的挑战,即经济行为是受自身利益驱使的,而与是否公平无关。我们的研究依赖于调查结果,而经济学家对此并无多大兴趣。杂志的编辑把我们的文章送给两位经济学家评估,这两位经济学家并没有受到传统观念的束缚(我们后来才知道他们的身份,他们是编辑能找到的最和善的人了)。编辑的做法是明智的。这篇文章如今常被引用,而且其结论也经受住了时间的考验。最近有很多研究都支持这个以参照点为基础的公平性实验的结果,而且这些研究还表明公平性在经济学中是很重要的,关于这一点我们过去曾经怀疑过,但没有得到验证。违背了公平原则的雇主会受到生产力下降的惩罚,标价不合理的商人也会失去一部分销售市场。以较低价格卖出近期以较高价格购进的商品会使这位商人此后从这家商品供应商进货的量减少15%,即每位顾客都会分摊到90美元的损失。顾客显然将低价位看成了参照点,而且由于多付了钱,他们会认为自己也遭受了损失。尽管反应最强烈的顾客是那些以较高价钱买了更多商品的人,而且新价目表中较低的价格增加了产品销量,但按底价购物的那些顾客的损失其实远远超过他们所得的。

如果认为自己遭遇了不公平的人想反抗,那么这种将损失强加给别人的行为就会有风险。实验表明,不公平行为的旁观者也常会被卷入惩罚当中。神经经济学家(将经济学和大脑研究联系起来进行研究的科学家)使用核磁共振成像仪检测了人们的大脑,这些人惩罚某人对他人做出的不公平行为。令人惊讶的是,利他惩罚会伴有大脑“快乐中心”的活动加强的情形出现。这表明保持社会秩序和公平原则的做法会通过利他惩罚而得到回报。利他惩罚能将这个社会凝聚到一起。然而,我们的大脑在奖赏无私慷慨行为时不能像在惩罚自私吝啬行为时那样实在。我们在这里又发现了得失间的不对称。

损失厌恶和权利的影响远不只存在于金融交易领域中。法官很快就能看出它们对法律和司法行政的影响。在一项研究中,戴维·科恩(David Cohen)和杰克·尼奇发现,在法律决策中真正的损失和可预测的所得之间有着明显区别。例如,在运输中丢失货物的商人可得到实际损失的赔偿,但损失的利润却不可能得到补偿。90%的财产起诉存有的相似原则也证实了参照点的道德地位。在近期的一场讨论中,埃亚尔·扎米尔(Eyal Zamir)提出了一个颇具挑衅性的论点,即法律对挽回损失和补偿失去的所得之间的区分,也许可以凭借其对个人幸福的不对称影响使自身的行为合理化。如果遭受损失的人比没能赢利的人遭受更大的损失,他们也许应该得到更多的法律保护。

示例——损失问题

“这项改革肯定无法通过。那些必然受损的人会比那些必然获利的人更加强烈地反对这种做法。”

“他们都认为对方作出让步时不会感到痛心。当然,他们都错了。这正是损失的不对称性的表现。”

“如果他们觉得利益的蛋糕的确在变大,就会发现再次商议更容易。因为他们不是在分配损失,而是在分配所得。”

“这儿的租赁价格直线上涨,但房客认为我们不应该提高租金。他们觉得自己有权利享受当前的利益。”

“我们的客户对价格上涨并无抱怨,因为他们知道我们的成本也上涨了。”

“他们尊重我赢利的权利。”