|

19世纪60年代,俄国作家费奥多尔·陀思妥耶夫斯基根据自己流放西伯利亚的经历,写作并发表了纪实小说《死屋手记》。本书书名即取自这部震撼人心的小说。

西伯利亚的地理条件令其长期充当着沙皇俄国的流放地。普通刑事犯与政治犯、被社区抛弃的普通人、追随丈夫和父亲的妇女和儿童,来到了这片广阔的荒原,他们或被监禁,或定居流放地,或造福当地居民,或挣扎着生存,或大胆越狱,或反抗监狱暴政,或积聚着革命力量。但是随着各种移居者将它开发得日益繁荣,西伯利亚的惩罚功能在日渐减损。西伯利亚兼具惩罚与殖民两个功能,但这两个相斥的功能一直在从内部拆解着流放制度。

为写作本书,作者丹尼尔·比尔曾在俄罗斯从事一年半的档案研究,运用19世纪的新闻报道、官方报告和俄国小说,为读者呈现出了西伯利亚流放制度的残酷性及其囚犯悲剧性又鼓舞人心的命运。

本书中的《死屋手记》《叶甫盖尼·奥涅金》《致西伯利亚的囚徒》《白痴》《卡拉马佐夫兄弟》《复活》译文,分别引自娄自良、智量、戈宝权、荣如德、荣如德和力冈的译本。

一支流放队伍,1900年

《弗拉基米尔路》,这是伊萨克·列维坦描绘“镣铐之路”的象征性油画,罪犯们正是沿着这条路走向流放地,1892年

《再见欧洲》,1894年,前流放者亚历山大·萨哈切夫斯基在画中描绘了1863年波兰起义者在西伯利亚界标处告别欧洲。这幅画现挂在华沙的波兰独立博物馆内

患病和年老的囚犯坐着无篷的马车前往流放地,19世纪80年代

《俄国文明》,英国讽刺杂志《朱迪》以尖锐的态度看待俄国政府的镇压,1880年3月3日

托木斯克中转监狱的一间牢房挤满了男性罪犯以及随丈夫和父亲前往流放地的妇女与儿童,19世纪80年代

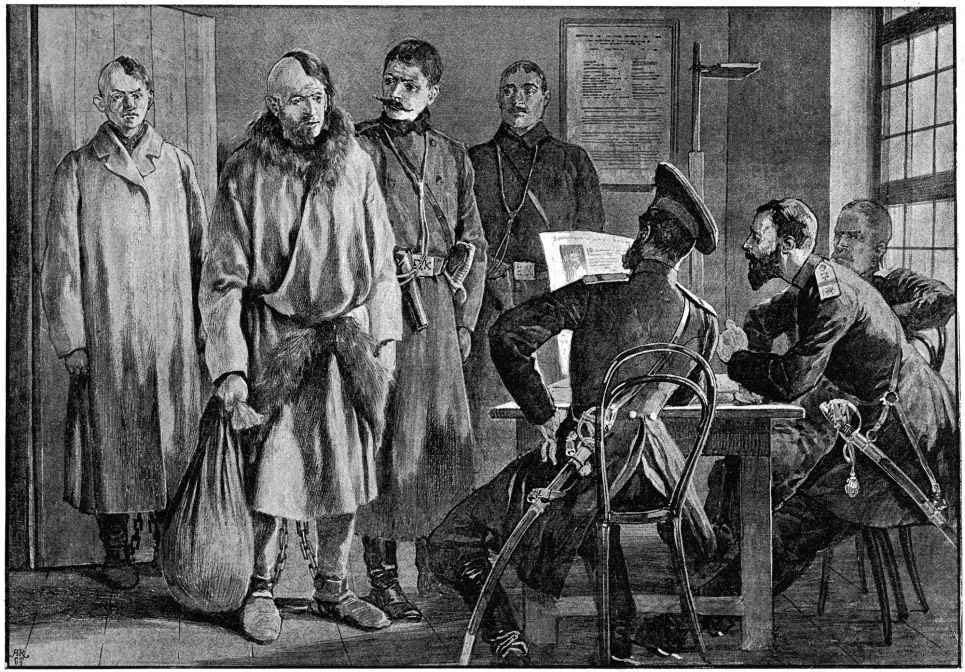

在去往西伯利亚途中的一个休息站,囚犯点名,20世纪初

普通罪犯在西伯利亚界标处的悲痛场景,19世纪80年代

囚犯抵达克拉斯诺亚尔斯克中转监狱,1891年

《意外归来》,伊利亚·列宾描绘了一名政治流放者突然从西伯利亚返回家中,1884年

谢尔盖·沃尔孔斯基

玛丽亚·沃尔孔斯卡娅

米哈伊尔·卢宁

费奥多尔·陀思妥耶夫斯基

《生活无处不在》,尼古拉·亚罗申科描绘了流放者及其家人在封闭的列车中等着被运送到西伯利亚,1888年

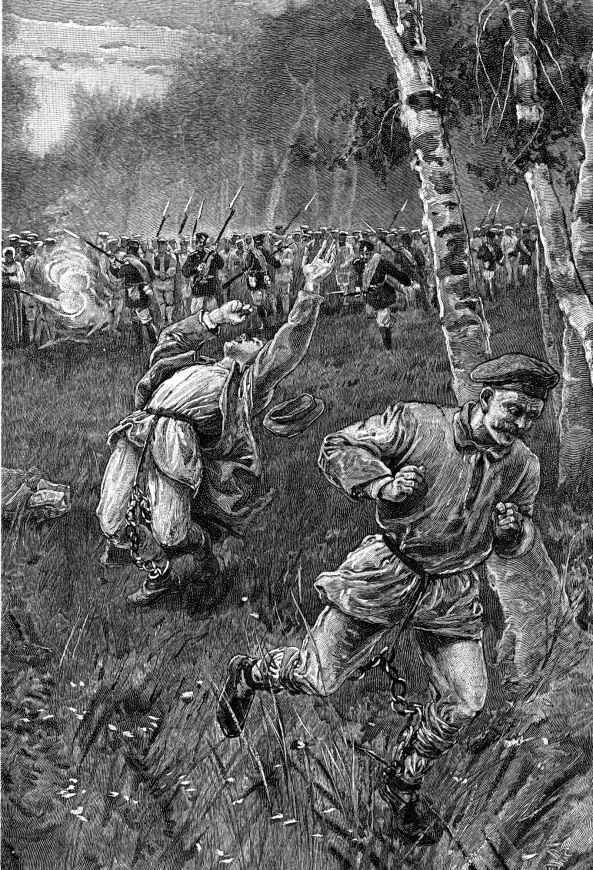

流放者试图从流放队伍中逃跑,19世纪80年代

一名被锁在独轮手推车上的罪犯——这是对惯犯实行的最可怕的惩罚方式之一,19世纪90年代

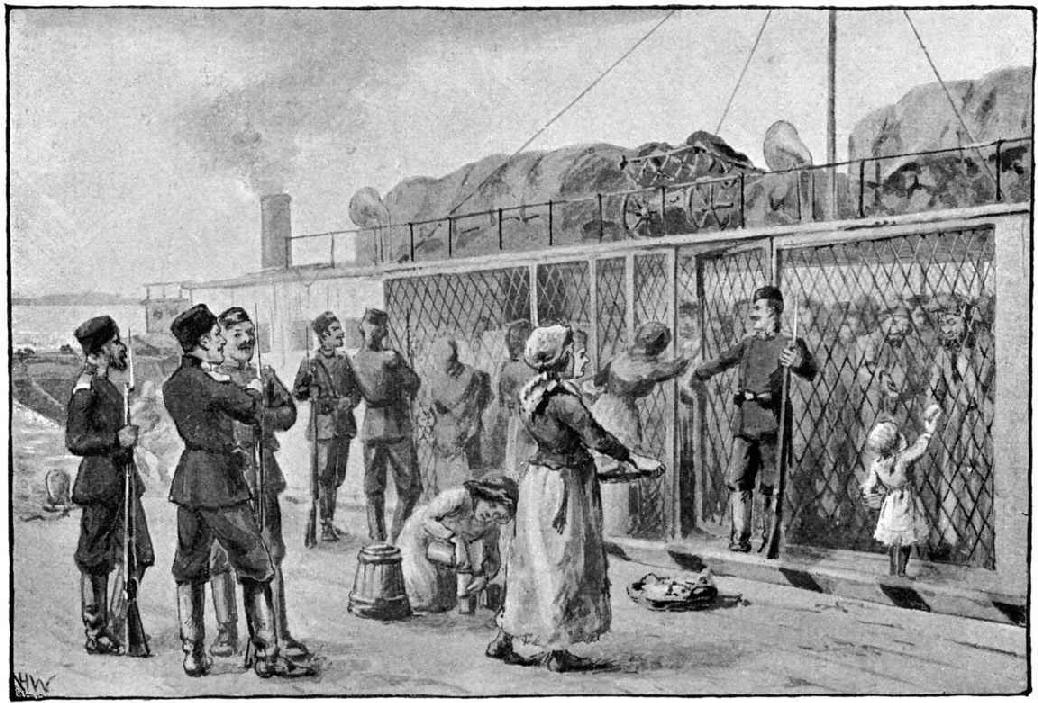

在额尔齐斯河的一艘监禁驳船上的罪犯,19世纪80年代

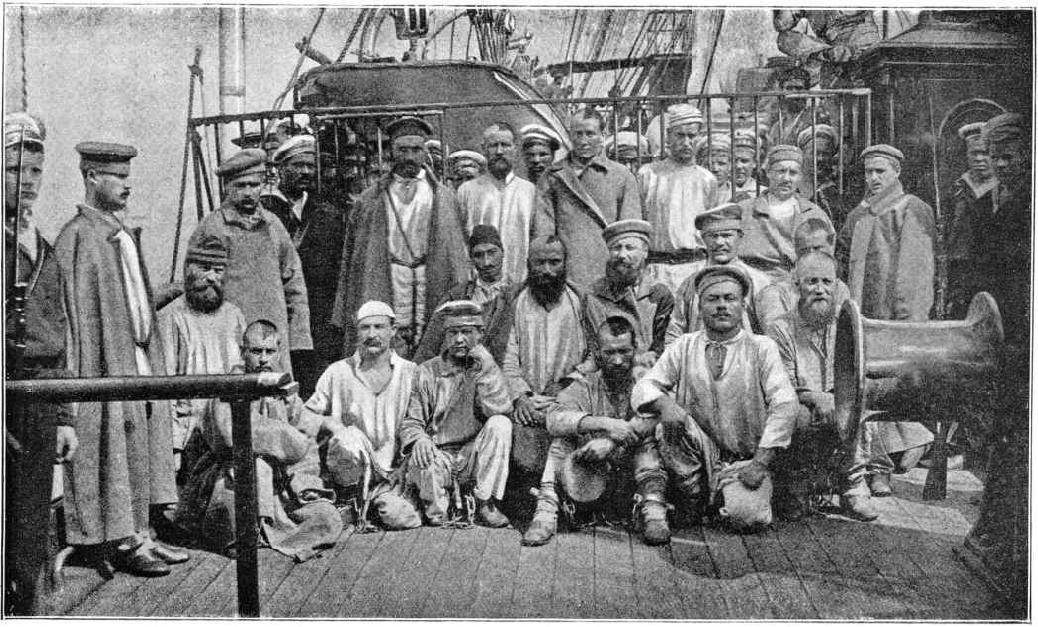

在一艘监禁蒸汽船上的罪犯,19世纪80年代

在涅尔琴斯克矿区的卡拉的年老囚犯,19世纪后期

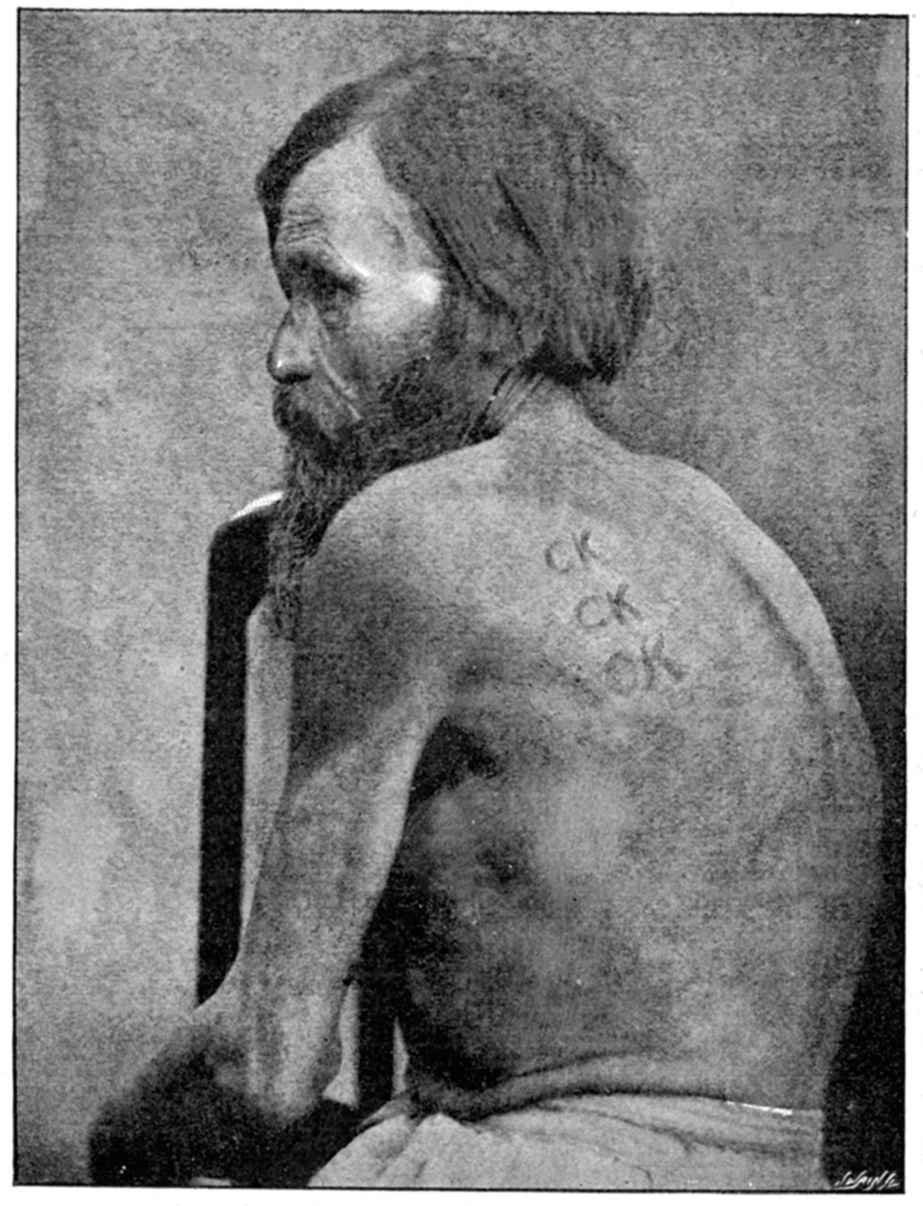

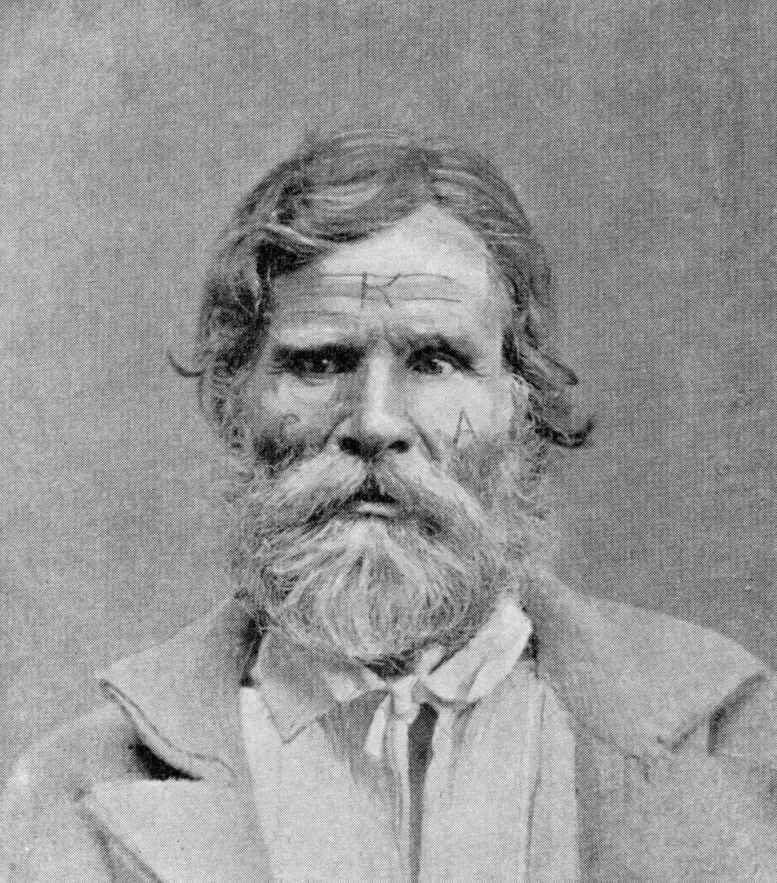

带有“CK”烙印的罪犯,这是西伯利亚苦役犯的缩写,19世纪后期

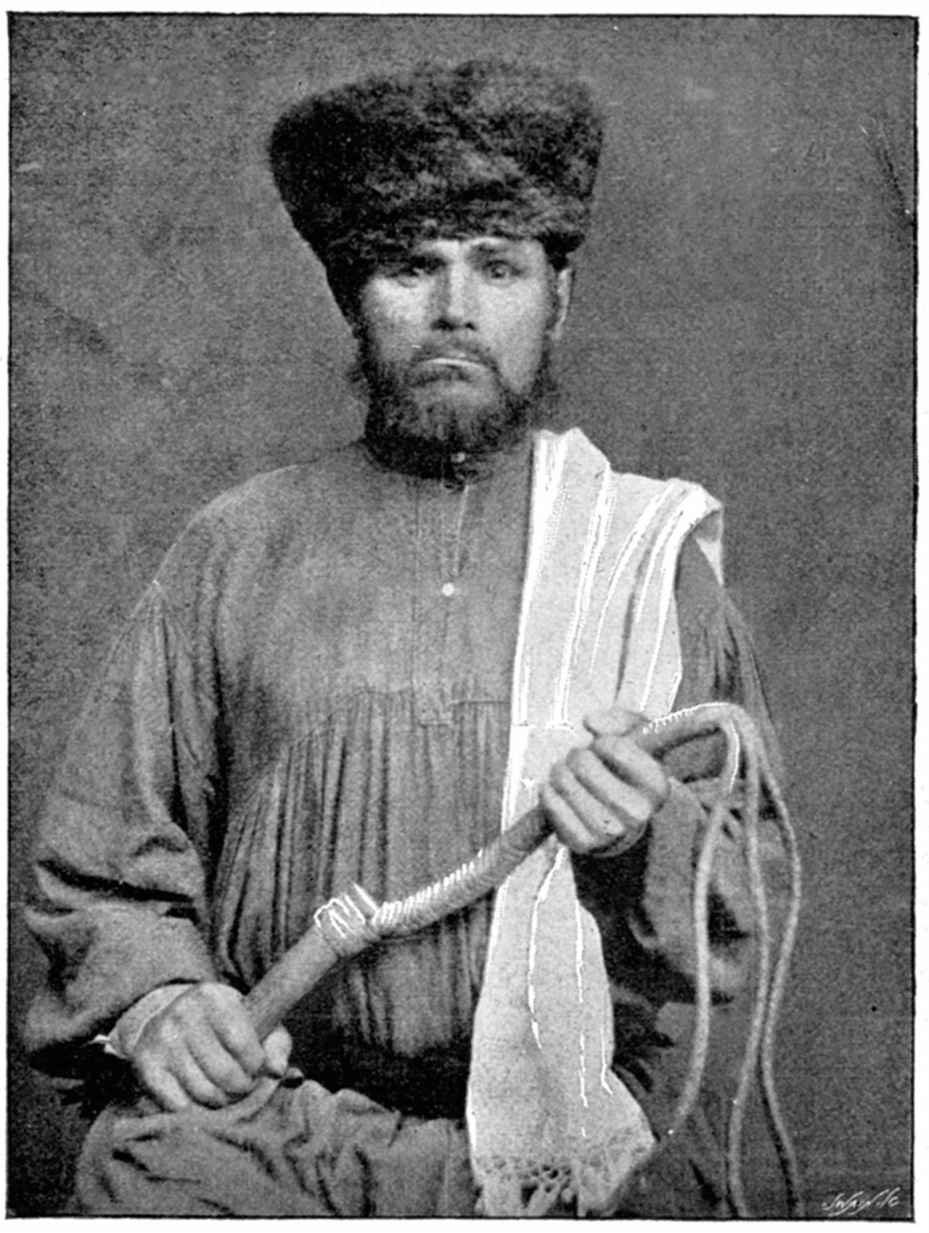

卡拉的行刑者,19世纪后期

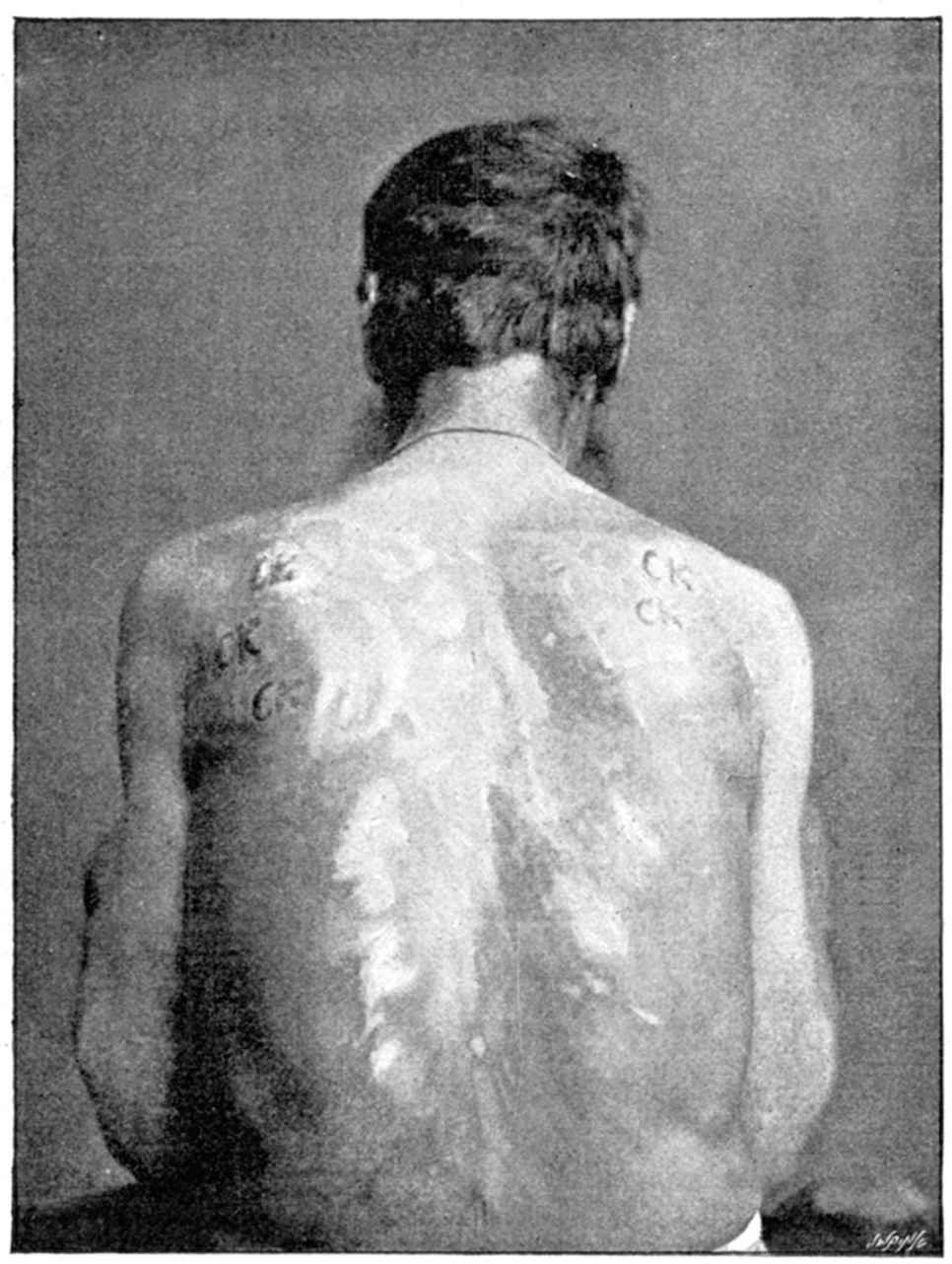

肉刑造成的伤疤,19世纪后期

托博尔斯克中央苦役监狱,19世纪80年代

经过敖德萨前往西伯利亚的流放者,20世纪初

雅罗斯瓦夫·达布罗夫斯基

在西伯利亚的一个政治流放者,19世纪后期

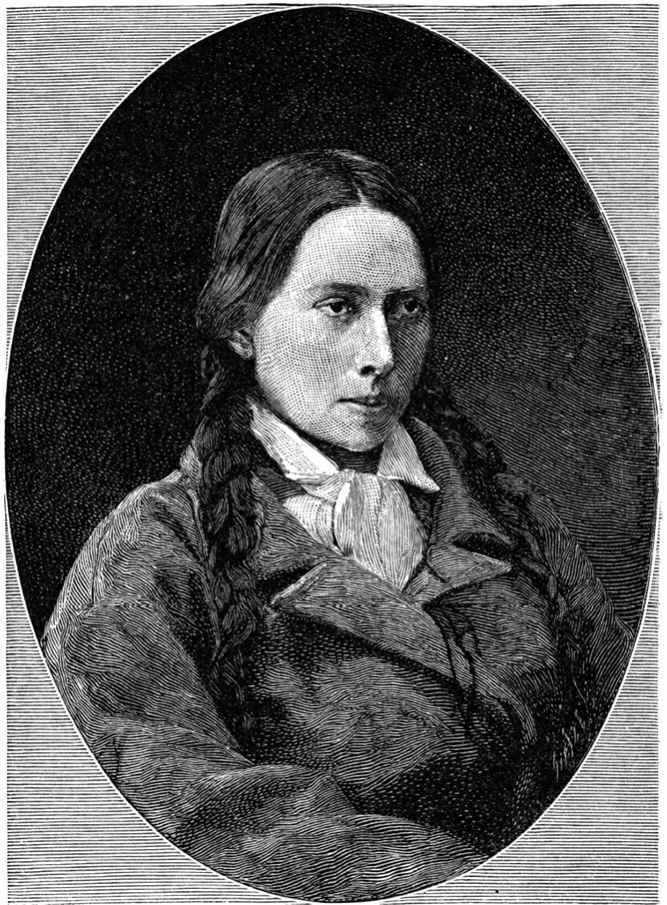

伊丽莎白·科瓦尔斯卡娅

流放者为了掩藏身份会努力抹去面部烙印,19世纪后期

流浪者、逃亡流放者穿过泰加林,19世纪后期

|