| 一百年,许多人,许多事 | 收藏 |

池太太

一百年,许多人,许多事 作者:杨苡

池太太的丈夫叫池石青,是个医生,在天津小有名气,自己挂牌开诊所。我们家在耀华里一条,他的诊所在六条。夫妻俩都是广东人。池太太是中西女校毕业的,想着要帮助自己的弟弟妹妹,就出来做事,当家庭教师。那时我们几个都念书了,都是英文学校,姐姐和我在中西,哥哥进了新学书院。家里原来有个老先生,这时辞了,要补习英文。母亲的要求是,不要男的,女的要年纪大些,池太太正合适。

池太太叫徐剑生。还没见过面,我哥就拿她名字对上对子了。学作诗,先要学对对子,他喜欢,来得特别快。那天是有人来告知,教英文的先生请好了,母亲就问叫什么,回说叫“徐剑生”,我哥听了,脱口就说,可以对“快枪毙”。我姐特爱说这事,一是佩服哥哥,一是她有点讨厌池太太。后来对对子这事传来传去,不知传成了什么样,有部电影里把它安到古人头上去了。我哥看到乐坏了,说那是我说的嘛,我成古人了。

池太太长得很漂亮,广东人的那种漂亮,照片上看,像香港电影明星。她平时倒是不怎么打扮的。她特别喜欢我哥,对他特别好,也算是一种爱吧。我哥那时十七八岁,没什么反应。好多年以后我姐对我说,当时我无意中为家里办了件好事,立了一大功:池太太教了我们一段时间后,有天母亲问我们,先生怎么样啊?我说她偏心,就对哥哥好,我们的生词,她在下面画了道让我们去查,哥哥的她都给查好了,注上中文。我当然没别的意思。母亲留了个心,防着她和哥哥之间单独接触。

母亲让我哥认池先生和池太太做干爹干妈,我哥后来分析就是为断了她这个念头。好像池太太起头还不愿意,她觉得自己这么年轻怎么就当干妈了。我母亲叫徐燕若,她非叫我母亲改成徐剑若,因为做了干妈就是要平级啊。我母亲很不高兴,徐燕若是我父亲起的名字,因为母亲个子小,也缠脚,所以是“身轻如燕”,怎么能乱改?

有一年夏天,我们去香山避暑,母亲带着我们兄妹仨,还有池太太,借住的是熊希龄的别墅。那段时间池太太和我哥老在一起,弄得我哥不大跟我们玩了,我和我姐就特别烦她,也是一种嫉妒吧。有什么不对头的,我姐就及时汇报给母亲。

那天早上骑驴,我们雇了四头驴子,最好的驴子是给我哥哥骑,我们一人一头。我哥哥老跟池太太两个人骑驴在前头,我和我姐姐两个人在后头。有一次又是这样,一转眼两个人就没影了,气得我一个人骑驴瞎走,一个人到了“鬼见愁”(“鬼见愁”离我们住的山庄很近),我就在上头大哭,在家里是没有资格大哭的。哭哥哥给人抢走了,我又不能嫉妒(我曾经信过教,按照教义,嫉妒是一宗罪),我只能生气。哭够了以后就拿一个小树枝在地上写“人生自古谁无死,留取丹心照汗青”,非常幼稚可笑的。后来我姐姐找到我,一看地上我写的字,就问我怎么了,我生气但是又说不出来。姐姐要我跟她回去,我从来都是怕她的,就乖乖地回去。回去以后姐姐也没和别人说。我是一时犯怪,也不是真的要自杀,就是觉得池太太老是缠着我哥哥,我生气。

在香山,母亲和我哥一个屋,我和姐姐加池太太住一个屋。有天晚上月亮特别好,池太太喊我哥出去看月亮,我哥套上衣服准备出去了,母亲说,不许去。就没去。之后母亲还把我哥大大地教训了一通。

一九三四年我哥哥去英国,池太太也要去送,还有我哥哥出去穿的睡衣啊什么的,她都张罗着做。后来我想一个人老是给男的张罗着做睡衣这种,是一种不正常的爱,关心得过火了。我母亲也别扭,就说你不要操心。我们家那时候也见过许多外国人,也懂得这些,我母亲就觉得弄这么多睡衣去了外国也不一定合适,不如去了买。

后来送我哥到上海,从那儿乘船去英国,池大夫池太太当真去送的,和我母亲一起。哥哥出国后池太太给他写信,好多封,他都没回。之前母亲叮嘱过的,不许和池太太通信。当然我哥心思也不在这上面。

池太太便给我写信,信里说哥哥不回她的信,她怎样寂寞,很多感伤的话,还说现在我是她最亲近的人了。我没回信,心里想,我一人在昆明,没大李先生(李尧林)的音信,我还寂寞呢。

得知池太太死讯时我也很难过,也有一点内疚吧,还写过一首十四行诗纪念她。

她是自杀的。

中西毕业后她和池医生订婚,婚后感情大概一般般吧。池大夫挂牌子出诊,很有名的。池太太教书,本来还兼别的家教,后来也不做事了,家里也很富裕的。池大夫有一帮上海同学都在天津的德国医院,也都成了家,池大夫既在德国医院上班也出诊。夫妻俩经常吵架,因池大夫老是不着家——也不是在外过夜,但是会回来很晚。池家有一个陪嫁老妈子,还有一个姓赵的车夫。后来车夫就告诉陪嫁的老妈子,说是大夫经常到一个地方,那家只有一个女的。老妈子就告诉池太太了,池太太当然要追问,池大夫就完全坦白了。池大夫原来在上海做大学生的时候,这个女的是个舞女,他和舞女恋爱同居了,还有个孩子,孩子后来死了。他们不可能结婚,那时候他已经和后来的池太太订婚了。

问题是池医生后来在天津又遇到了初恋情人,那女的有段时间是在舞厅里做大班,赚了些钱,不干了。不知怎的又和池医生遇上了。她身体不好,池医生有时就给她看病,可能也没什么的。池太太当然不这么想,就打听、跟踪,堵上门去闹。池医生说,都是过去的事了,现在她有病,病总要看吧。池太太还是闹,两人关系就更糟糕了。池太太认定池大夫结婚前就和那女的好,她特别在乎处女处男什么的,一想就伤心,一伤心就闹,有事没事当一个话柄亮出来,还和池大夫的朋友们说。朋友们都是同学,本来也都知道。他们夫妇一直没孩子,这时池太太怀上了,也没跟先生说,就自己把孩子打掉了。池先生很生气,以后就常在外面打麻将,不回家。池太太脾气越发不好,精神上也出问题了,老要自杀,吃安眠药。家里开着诊所,根本不用外面买去,诊所里雇了个护士,说睡不着觉,跟她讨就是了。池先生说不能吃多,她也不听——本来就想死嘛。大概有六七回这样的事。有一次池先生晚上又在外面打麻将,下人来说,太太吃安眠药了,他已疲掉了,没当回事。拖一阵回去,池太太人已经过去了,没救过来。

那天正好是八月节,池太太穿着当年结婚的中式黑缎子绣花礼服,化了妆的,是真的寻死,也真的死了。这么一搞那就不得了,报纸上也登了。池大夫哭得不得了,把头剃了,说要做和尚,总之很伤心,很后悔。池太太死后搞大出殡,排场很大。这事之后他的诊所就走下坡路,门前冷落。他的诊所和家在一处,死人的地方晦气,瞧病的都不来了。

雷音写《杨宪益传》,写到了池太太,似乎她是我哥的初恋。我哥对她好感是有的,她对他好嘛,恋爱恐怕说不上。香港记者就更离谱了,把两人的关系扯上《红楼梦》里的贾宝玉和秦可卿,非要说成“初试云雨情”似的。哪有这回事呢?我哥也懒得辩,他一向是这样的,总说“爱怎么说随便”。

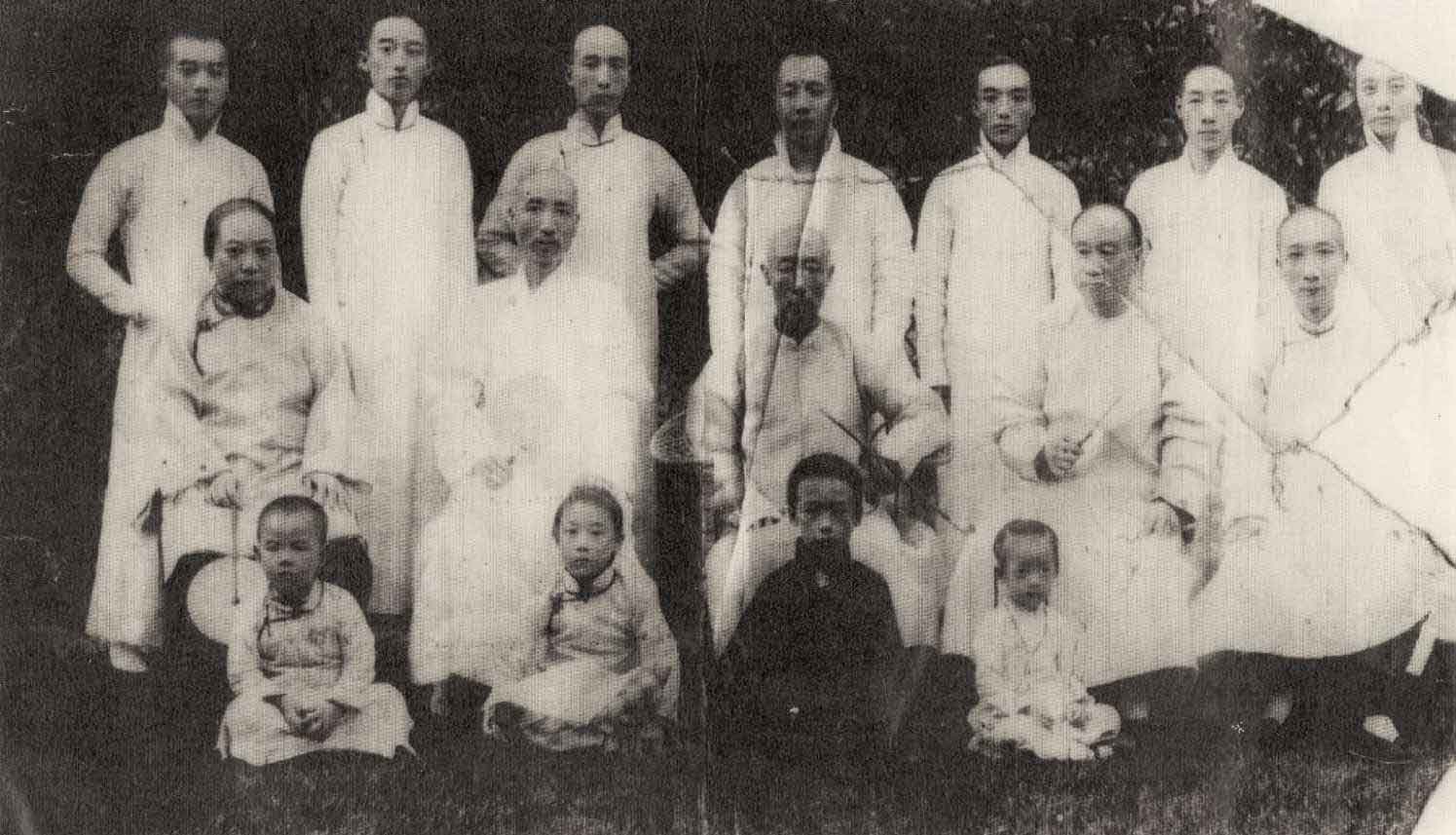

关于杨家,这是我手里有的最早的一张照片。原来家里有好多老照片,怕惹麻烦,烧了好多好多。这一张是杨宪益的长女杨荧复制了寄给我的。看得出来是撕过的,拼合到一起,为什么会撕掉,又是怎么找到后“复原”的,一概不知。

合影正中坐着拿烟杆的是祖父杨士燮,与他同坐第二排的是他的三个弟弟与老姨太,他左边是杨士骧,其他的我就对不上了,包括杨士琦。五兄弟里少了谁,我也不知道。他们膝下是老姨太生的子女,从左到右依次是本书中提到的“狗叔”(十八叔)、姑姑(杨丽川)、“瑗叔”和小姑(他们虽然年幼,和后排站立者倒是同辈,只不过不是爷爷正妻所出)。小姑因基本没来往,没什么记忆,印象中她是参加了革命的。

后排站立的是我父亲这辈的,杨家“毓”字辈的,唯独没有父亲,因这时他已去世了。从二叔到八叔,我只认得出七叔一个。

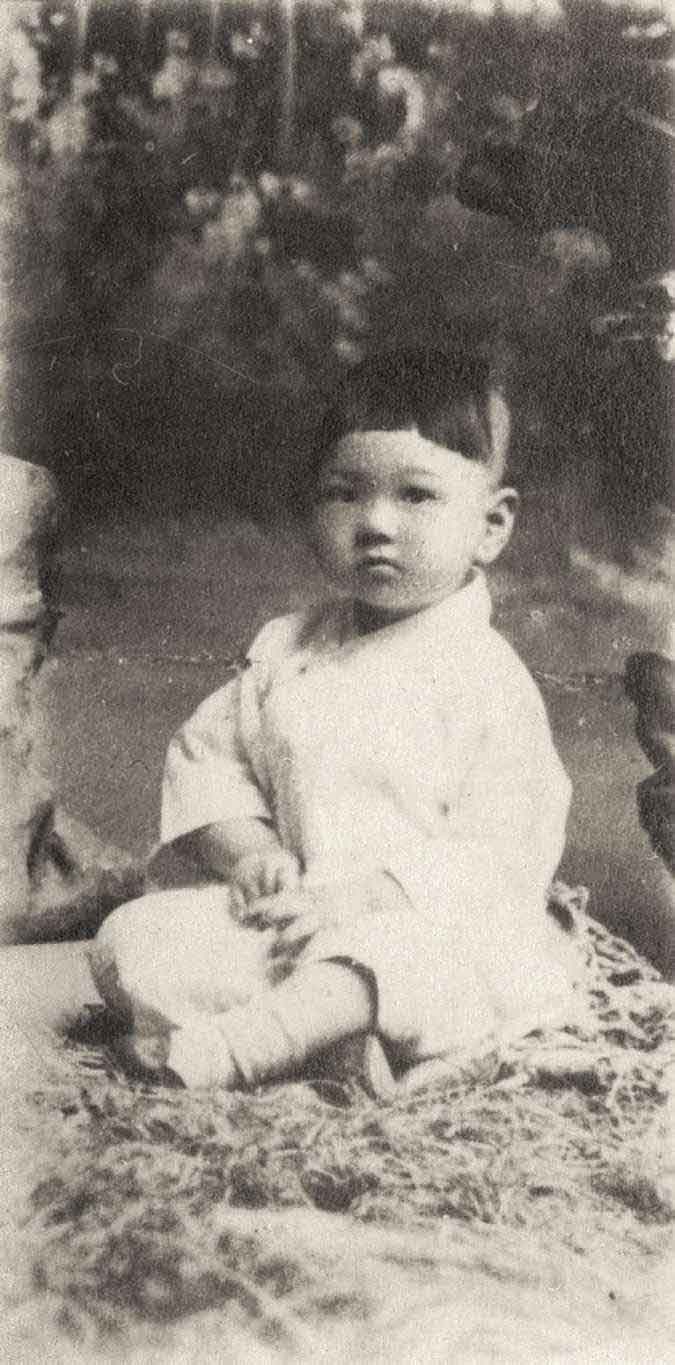

这是我在照相馆拍的头一张相片,时间很好记,是快“脱孝”的时候,一九二二年,我虚三岁。“脱孝”就是服孝期满之后除去孝服。服孝时间长短因人而异,关系越近的人服孝时间越长。我们给父亲守孝,是三年。原先的照片是娘、大姑妈、大公主、二姐、杨宪益、杨敏如和我的合影,六寸的大相片,不知谁剪成这样,像我的单人照了。孝服是白色或黑色,不能穿红戴绿,脱了孝才行。照这相片,也是脱孝的纪念吧。娘人很宽厚,原是她和大姑妈带她生的两个女儿照的,结果让我们一起照了,我们算“杨家骨血”,但母亲是没有名分的,她领着我和我姐去,到时只站在一边看,相片上没有她。大姑妈、娘、大公主、二姐,还有我们兄妹三人,第一次“同框”,过去从未有过。母亲不在其中,对这张照片却特别看重,因为三个孩子和娘生养的孩子一起照相,还有在杨家地位不一般的大姑妈在内,意味着我们都被家族认可了。这也是一种“另眼相看”,因这次照相并不是“全家福”,二姨太生的四姐就被撇开了。对我们另眼相看,当然是因为杨宪益,但不管怎么说,母亲是高兴的。

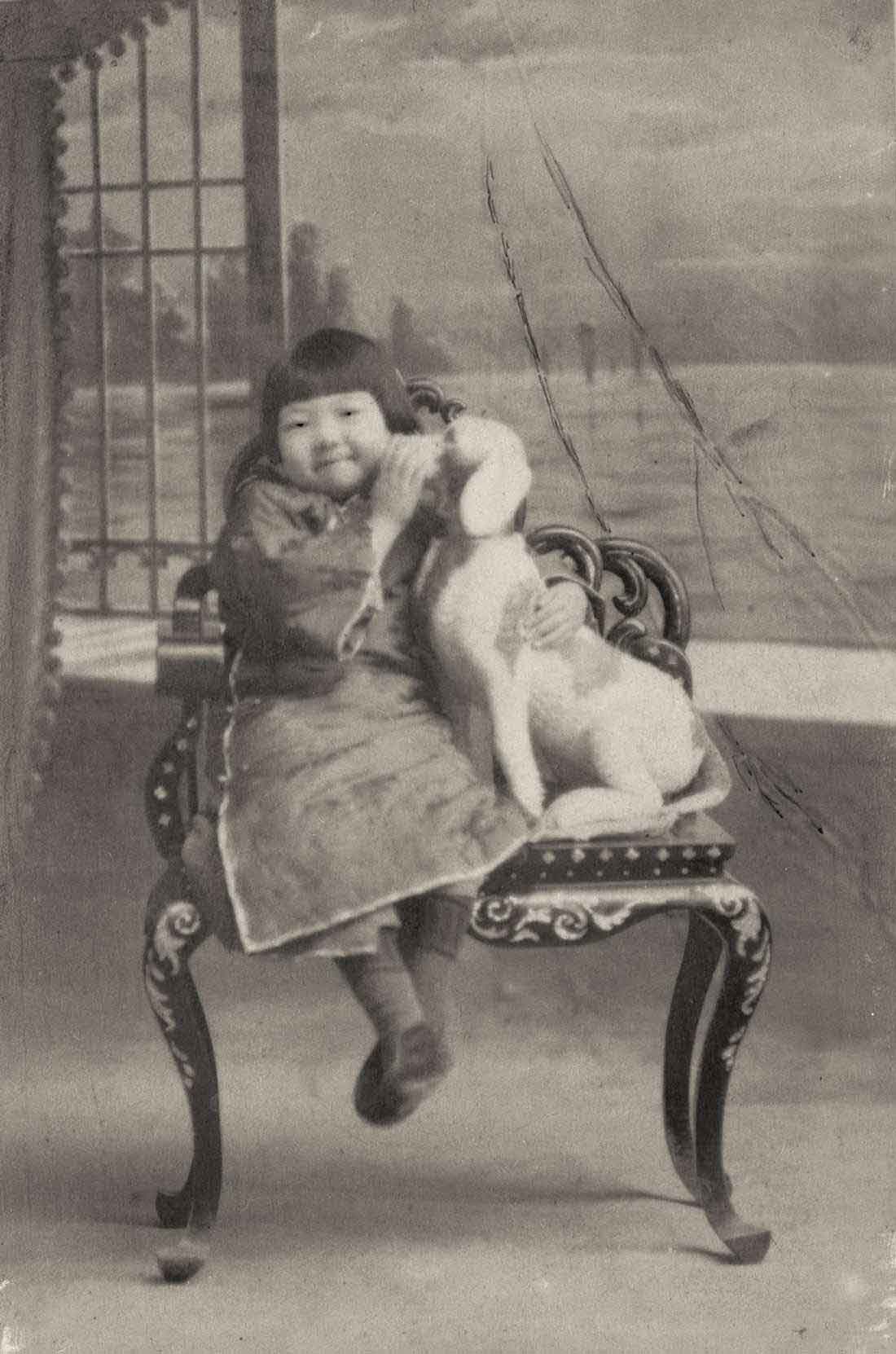

照相馆里时兴假风景照,按照相馆老板的安排,大公主、二姐坐倚在假山石上,我和我姐坐在前面假的草地上。老板还拿了道具来,一只玩具狗,我以为是给我的,很开心,伸手就要,没想到他从我面前走过去放在我姐身前,而后拿了个有缎带的巴拿马草帽放我前面。我没得到狗,很生气,一脚把草帽踢到一边,老板再拿过来,我又一脚踢开。老板笑说,六姑娘那么点大,还有脾气哩。母亲就过来哄我,说以后我们自己照相,她让我抱着狗照。这样我不再踢开草帽。生的气不是挥之即去的,所以照片上还是气鼓鼓的样子。可惜母亲很看重的那张认可我们加入杨家的照片,反倒不见了。也许是“文革”时烧了。

母亲的确也兑现了许下的话,单独带我去了照相馆,关键是让我抱着狗照了一张。狗是假的,道具狗,我特别高兴,喜笑颜开。

旧俗守孝是三年,这三年也不是一直戴孝,只是要穿素净的衣裳,不能穿红戴绿。三年期满,叫“脱孝”。这张照片就是脱孝时母亲领我在照相馆照的,这是正式脱孝了,母亲二十六岁,我三岁。第一张照片还是非正式,穿的衣裳是素色的,这一张黑白照片上看不出来,我的棉袍是玫瑰红的面料,为脱孝特意做的。

照片上的新娘是我母亲的妹妹,我的姨,新郎就是得败血症死去的那个,姓查。他们有一个女儿,叫“小莉”,比我小不了多少,姨患肺病去世以后,母亲心疼她,接她到我们家来住过一阵子,直到抗战时离开天津去大后方。小莉后来是跟着那个牙医高纯一过的,不知她何时参的军,只知抗美援朝她去过朝鲜的。我在《诗讯月报》上发表的一首诗《可怜的秋香》,其实就是写小莉。当时母亲在家里常长吁短叹,说小莉无父又无母,可怜。照片上的伴娘就是包小姐。

大概是第一次专门为我做了件讲究的好衣服,母亲便让照了张相。

小学时在一家日本人开的照相馆拍的。应该是“九一八”之前,那以后我们就不去日本照相馆了。

我们兄妹仨和七叔家的杨灌如(杨武的姐姐)。七叔和我们家来往最密,他们姐弟自然也常和我们玩在一起。杨灌如小我姐一岁,大我两岁,我喊她“阿武姐”,外人听了以为是“阿五”,其实不是。她行三,上面是两个姐姐,一连三个都是女孩,七叔当然盼着生个男孩,我哥他们这一辈凡男性名字都有个“武”字的(杨宪益原名是“杨维武”),喊她“阿武”,等于把她当男孩。阿武姐、我姐差不多大,在家里不受重视,也不大想到给她做新衣,母亲给我姐做新衣裳,常连带着给她也做一件。

八几年回天津参加中学校庆,赵蘅陪我转了兆丰里旧居,门牌号码没变,但很破旧了,阳台上堆了好多蜂窝煤和杂物。后来据说那一带都拆了。

昭明里那个家。我的人小到看不出是谁。房子左半边是我们家,这一边的门是通厨房的。

刚搬到兆丰路兆丰里二号那段时间我哥和我很兴奋,在二楼的露台上照了好多照片,多半都是他给我照。抱着“小花”这张就是他拍的。这是他摆弄照相机最起劲的时候,刚有了“方盒子相机”。原本应该是四方形的照片,因为是120相机,双镜头的,不是眼睛贴着相机,是手托着相机眼睛向下看画面。杨宪益出国后这相机就归了我,从天津到昆明,再到重庆、南京,一直带着的。只是有了孩子后,就不大想起拍照了。

除了露台,我们特别喜欢的还有卫生间,杨宪益就爱边洗澡边大声唱歌,唱够了才肯出来。他在家是走哪儿都有人伺候的,洗澡时用人就在外面等着,好多回在走廊里看潘爷站那儿,杨宪益在里面唱好莱坞电影里的歌,一首接一首,他也没办法,无奈地赔笑候着。

大公主的照片一张也找不着了,但我和我姐的这张合影倒是和大公主有点关系,是大公主第一次结婚时拍的。大公主的婚礼我们当然得参加,参加婚礼照例要做新衣裳。那次不光是一身新衣,鞋也是新做的。是定做,鞋匠挑着一大堆家伙上门,让挑选样式,量尺寸,看脚形,而后回去做。从头到脚一身新,婚礼完了之后,就去照相馆拍照。大公主和我都属羊,她大我一轮,她第一次结婚十九岁,推算下来,我那时应该是七岁。

杨宪益一两岁时。原来的照片是两人的,在马车上,他坐在母亲和父亲中间,父亲抱着他照的,照片被什么人裁过之后,只看见父亲搂着他的那只手了。虽然因生了杨宪益为杨家立了功,父亲也喜欢母亲的性格,但他们三人在一起的机会很少,也没有在照相馆合过影,即使母亲在场,限于姨太太的身份,她也不会和父亲“同框”。印象中她也没有和杨宪益单独的合影——我哥是属于娘的。母亲和我们兄妹合影是后来的事,那时杨宪益已经大了,家里规矩也不那么严了,而且与单独和我哥照“性质”也不一样。

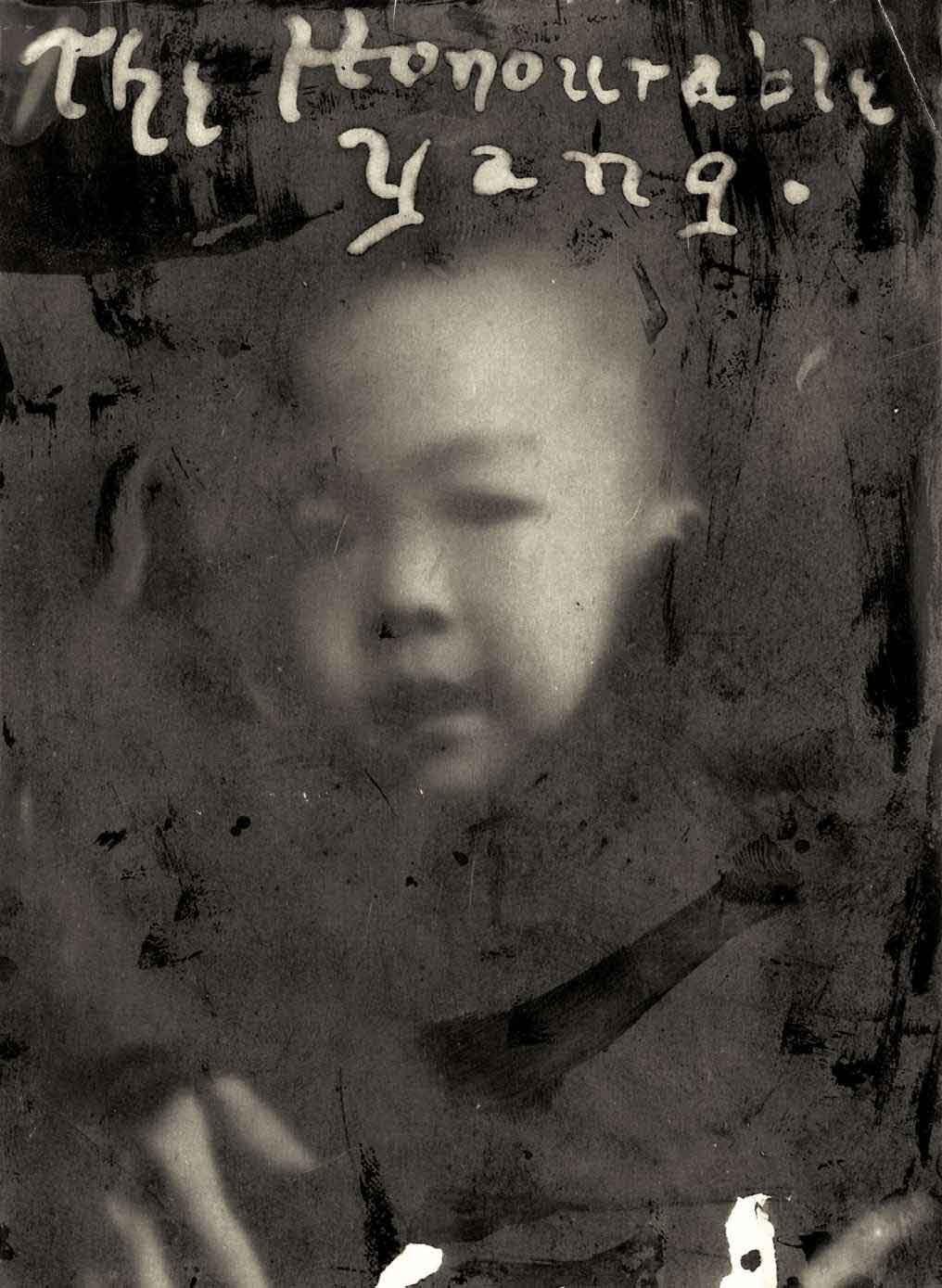

照片是杨宪益给我的,他对什么东西都是乱扔,或是随手送人,他知道我喜欢收入东西,如果我在,总是会问一声:“这个你要不要?——要就拿走。”这张照片原是一个外国朋友放大了送给他的,时间应该是一九八九年以后,上面的字“The Honourable Yang.”(“令人钦佩的杨。”)是那个朋友题的。是从哪儿搜出这么张照片,我就不知了。

花园街院内,这是在前院。那时我伤寒病大病初愈。不是有意剪成男孩头——没这发型的,是病中头发不剩多少了,干脆剪成男孩头,这时还短短的没长起来。

那可能是花园街那个家最热闹的一段时间,四哥到天津来念书,和杨宪益、七叔家的五哥都上新学书院,常一起在我们家玩,我往往是他们喜欢捉弄的对象。摆弄照相机,他们就让我摆pose,不止一次,四哥让我背身扭过头让他们照,说是“回眸一笑百媚生”,这套把戏玩了不止一次了,我是都配合的,他们一边拍,一边就笑得前仰后合。

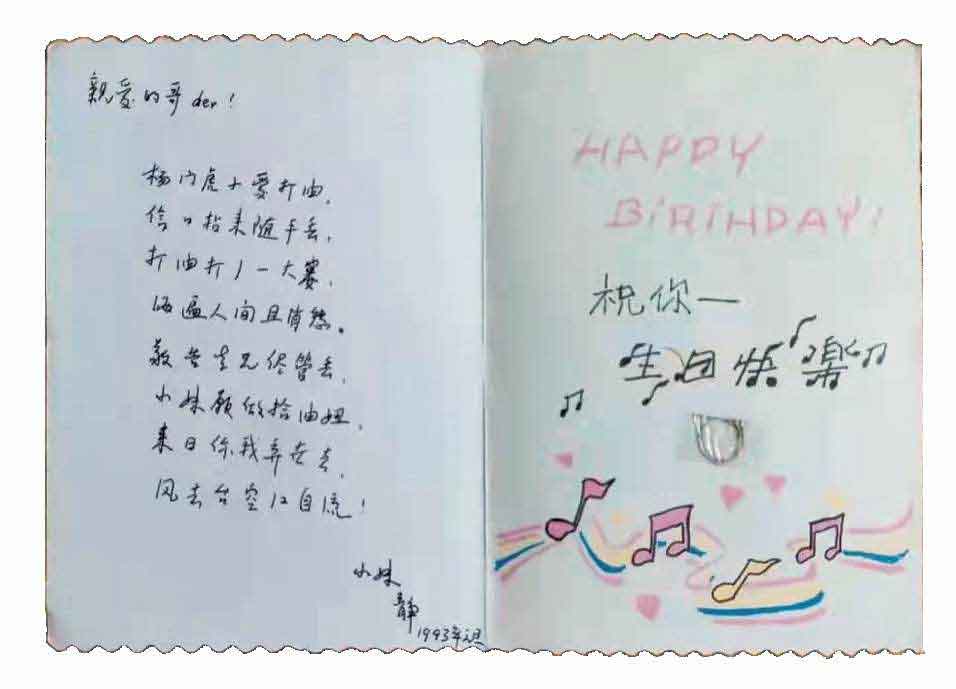

一九九三年寄给杨宪益的生日贺卡。杨宪益晚年喜欢写打油诗,我觉得好玩,有时学着诌几句,也算唱和。“哥der”可以说是一直叫到老了。杨宪益有首五言诗题丁聪给他画的漫画肖像:

少小欠风流,而今糟老头。

学成半瓶醋,诗打一缸油。

恃欲言无忌,贪杯孰与俦。

蹉跎惭白发,辛苦作黄牛。

贺卡上这几句可能就是读了之后诌的:

杨门虎子爱打油,信口拈来随手丢。

打油打了一大篓,洒遍人间且消愁。

敬告老兄尽管丢,小妹愿做拾油妞。

来日你我弃世去,凤去台空江自流。

我哥我姐都喜欢旧体诗词,自小的训练,做得好。即使是打油,也讲究平仄对仗,有底子的,我的打油是顺口溜,好玩而已。我喜欢的是新诗,他们是不屑的。小时半通不通念几句旧诗,常被他们笑话,这里的“凤去台空江自流”是有“典故”的:家里的狗“小花”死了,他们作诗纪念,要我也来一句,我憋了半天说不出来,最后冒出一句“凤去台空江自流”,他们乐坏了,逢人就当笑话讲。教我们作旧诗的老先生(主要是教我哥我姐,我是跟在后面凑热闹的)特别欣赏我哥,记得有年冬天让我们作首诗,我怎么也写不出,好不容易说了句“独坐窗前望,纷纷白雪飞”,下面就没词了,我哥就小声提示我,“梅花寒彻骨”。再往下又接不下去了,总得诌完它呀,最后憋了句“美酒饮一杯”,老先生点点头说,也还可以。意思是凑合着也算完篇了。杨宪益在旁边咕哝一句,“凛冽早春归”。老先生高兴了,赞道,你看看你哥哥写的!

杨宪益打油的兴致很高,但从来不当回事,写了就丢,不好好留着,他后来出版的《银翘集》,都是别人搜集整理的,他写下来给我的,或是在信里的,我都替他收着的,所以自称“拾油妞”。

这几张照片是杨宪益出国前给我拍的。不记得在哪里,只记得他让我两手叉腰,还要我“凶一点”,也不知是恶作剧,还是他要什么效果。

杨宪益出国前母亲与我们兄妹的合影。杨宪益过去是平头,这时头发梳上去,留大背头了,当时流行的发型,要抹凡士林的。

四姐杨聪如的照片登在《北洋画报》上。《北洋画报》上有“戏剧专刊”,上面有伶人介绍、演出的信息,还有剧评。我印象里有一期整版登了她的照片,还有她的毛笔字“艺术至上”。《北洋画报》《大公报》《益世报》上都登过四姐的演出剧照,开始称“名票”“女名票”,后来在上海就改称“坤伶”了。

这张照片上没我姐,原来是母亲要带我们三个一起去照相馆的,她发脾气不肯去,以为她不去就都不去了,母亲很生气,撇下她,带我哥和我去了,照片上还是生气的样子。杨宪益总是满不在乎的。

母亲领我去照相馆照相,常常是因为做了或买了新衣服。但照片上我穿的这件旗袍原先并不是我的——原本是替我姐做的。一样的式样、布料做了两件,一件是给杨灌如的。我姐最烦穿一模一样的,说她不穿,不要了,于是就给了我。这时我已上高中,穿了也没啥不合身的。

年轻时的罗沛霖。这时他可能还没上上海交大,头一次在香山梯云山庄见到他时,他差不多就是这样子。我印象特别深的是他的发型,我姐和我背后笑话他,说前面像个桃子。

我们一家和池医生夫妇。戴眼镜的是池医生,他前面坐着的是池太太徐剑生。这是在认池太太做干妈之后我们一家和他们夫妇俩专门到照相馆拍的,也算是一种“正式”吧。

一九三四年母亲领我们三兄妹在北京(那时称“北平”)香山消夏时拍的,池太太跟我们一起去的,母亲身后的就是她。时间太久,记不清当时的情形,但我怀疑是在香山附近的照相馆拍的,不是实景。香山游人多,可能是有照相馆的,而且画面上太像布景,我们的位置安排也像照相馆里的一套。

母亲领我们姐妹还有七叔家的杨灌如在池太太家做客。池太太家楼下是诊所,二楼居家,这是在二楼的客厅。照片当时就没洗好,原本右边茶几那端沙发上还有池太太的母亲,给洗没了,只剩下个影子。再加上时间太长,受潮霉变什么的,更模糊不清了。照片上从右到左依次是我、母亲、杨灌如、杨敏如。

母亲、池太太、我姐和我。母亲和池太太到上海送杨宪益到英国留学,回到天津后在照相馆照的,她过去是我们的家庭教师,这时我们念中西,不用家教了,但来往还是挺多的——母亲已经让我们认了她做干妈嘛。