| 置身事内 | 收藏 |

第一节 分税制改革

置身事内 作者:兰小欢

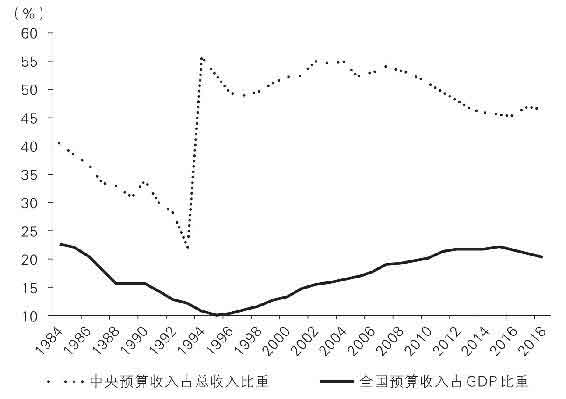

财政乃国之根本,新中国成立以来经历了艰辛复杂的改革历程。这方面专著很多,本章结尾的“扩展阅读”会推荐几种读物。本节无意追溯完整的改革历程,只从1985年开始谈。1985—1993年,地方政府的收入和支出是比较匹配的(图2-1),这种“事权和财权匹配”的体制对经济发展影响很大,也造成很多不良后果,催生了1994年的分税制改革。

“财政包干”及后果:1985—1993年

如果要用一个词来概括20世纪80年代中国经济的特点,非“承包”莫属:农村搞土地承包,城市搞企业承包,政府搞财政承包。改革开放之初,很多人一时还无法立刻接受“私有”的观念,毕竟之前搞了几十年的计划经济和公有制。我国的基本国策决定了不能对所有权做出根本性变革,只能对使用权和经营权实行承包制,以提高工作积极性。财政承包始于1980年,中央与省级财政之间对收入和支出进行包干,地方可以留下一部分增收。1980—1984年是财政包干体制的实验阶段,1985年以后全面推行,建立了“分灶吃饭”的财政体制。[本小节重点参考了北京大学周飞舟的著作(2012),这是理解中华人民共和国成立之后财政改革历程和逻辑的极佳读物。]

既然是承包,当然要根据地方实际来确定承包形式和分账比例,所以财政包干形式五花八门,各地不同。比较流行的一种是“收入递增包干”。以1988年的北京为例,是以1987年的财政收入为基数,设定一个固定的年收入增长率4%,超过4%的增收部分都归北京,没超过的部分则和中央五五分成。假如北京1987年收入100亿元,1988年收入110亿元,增长10%,那超过了4%增长的6亿元都归北京,其余104亿元和中央五五分成。

广东的包干形式更简单,1988年上解中央14亿元,以后每年在此基础上递增9%,剩余的都归自己。1988年,广东预算收入108亿元,上解的14亿元不过只占13%。而且广东预算收入的增长速度远高于9%(1989年比上年增加了27%),上解负担实际上越来越轻,正因如此,广东对后来的分税制改革一开始是反对的。相比之下,上海的负担就重多了。上海实行“定额上解”,每年雷打不动上缴中央105亿元。1988年,上海的预算收入是162亿元,上解105亿元,占比65%,财政压力很大。

财政承包制下,交完了中央的,剩下的都是地方自己的,因此地方有动力扩大税收来源,大力发展经济[这种激励效果的理论和证据,可参考金和辉、清华大学钱颖一、斯坦福大学温加斯特(Weingast)等人的合作研究(Jin, Qian and Weingast, 2005)。]。一种做法就是大力兴办乡镇企业。乡镇企业可以为地方政府贡献两类收入。第一是交给县政府的增值税(增值税改革前也叫产品税)。企业只要开工生产,不管盈利与否都得交增值税,规模越大缴税越多,所以县政府有很强的动力做大、做多乡镇企业。20世纪80年代中期以后,乡镇企业数量和规模迅速扩大,纳税总额也急速增长。在其发展鼎盛期的1995年,乡镇企业雇工人数超过6 000万。乡镇企业为地方政府贡献的第二类收入是上缴的利润,主要交给乡镇政府和村集体作为预算外收入。当时乡镇企业享受税收优惠,所得税和利润税都很低,1980年的利润税仅为6%,1986年上升到20%,所以企业税后利润可观,给基层政府创造了不少收入。[乡镇企业税收和雇工人数的数据来自香港科技大学龚启圣和林益民的研究(Kung and Lin,2007)。乡镇企业利润税率的数据来自圣地亚哥加州大学诺顿(Naughton)的著作(2020)。]

20世纪80年代是改革开放的起步时期,在很多根本性制度尚未建立、观念尚未转变之前,各类承包制有利于调动全社会的积极性,推动社会整体走出僵化的计划经济,让人们切实感受到收入增长,逐渐转变观念。但也正是因为改革转型的特殊性,很多承包制包括财政包干制注定不能持久。财政包干造成了“两个比重”不断降低:中央财政预算收入占全国财政预算总收入的比重越来越低,而全国财政预算总收入占GDP的比重也越来越低(图2-2)。不仅中央变得越来越穷,财政整体也越来越穷。

数据来源:万得数据库。

中央占比降低很容易理解。地方经济增长快,20世纪80年代物价涨得也快,所以地方财政收入相比于跟中央约定的固定分成比例增长更快,中央收入占比自然不断下降。至于预算总收入占GDP比重不断降低,原因则比较复杂。一方面,这跟承包制本身的不稳定有关。央地分成比例每隔几年就要重新谈判一次,若地方税收收入增长很快,下次谈判时可能会处于不利地位,落得一个更高的上缴基数和更吃亏的分成比例。为避免“鞭打快牛”,地方政府有意不让预算收入增长太快。另一方面,这也跟当时盛行的预算外收入有关。虽然地方预算内的税收收入要和中央分成,但预算外收入则可以独享。如果给企业减免税,“藏富于企业”,再通过其他诸如行政收费、集资、摊派、赞助等手段收一些回来,就可以避免和中央分成,变成可以完全自由支配的预算外收入。地方政府因此经常给本地企业违规减税,企业偷税漏税也非常普遍,税收收入自然上不去,但预算外收入却迅猛增长。1982—1992年,地方预算外收入年均增长30%,远超过预算内收入年均19%的增速。1992年,地方预算外收入达到了预算内收入的86%,相当于“第二财政”了。[香港中文大学王绍光在其著作(1997)中讨论了央地之间囚徒困境式的博弈:地方政府预料到中央在重新谈判中可能“鞭打快牛”,所以不愿意努力征税。这个理论只是猜测,很难验证。而把预算内收入转成预算外收入的逻辑,有数据支持,参见来自华中科技大学李学文和卢新海、浙江大学张蔚文等人的合作研究(2012)。]

“两个比重”的下降严重削弱了国家财政能力,不利于推进改革。经济改革让很多人的利益受损,中央必须有足够的财力去补偿,才能保障改革的推行,比如国企改革后的职工安置、裁军后的退伍军人转业等。而且像我国这样的大国,改革后的地区间发展差异很大(东中西部差异、城乡差异等),要创造平稳的环境,就需要缩小地区间基本公共服务差异,也需要中央财政的大量投入,否则连推行和保障义务教育都有困难。如果中央没钱,甚至要向地方借钱,那也就谈不上宏观调控的能力。正如时任财政部部长的刘仲藜所言:

毛主席说,“手里没把米,叫鸡都不来”。中央财政要是这样的状态,从政治上来说这是不利的,当时的财税体制是非改不可了。……

……财政体制改革决定里有一个很重要的提法是“为了国家长治久安”。当时的理论界对我讲,财政是国家行政能力、国家办事的能力,你没有财力普及义务教育、救灾等,那就是空话。因此,“国家长治久安”这句话写得是有深意的。[引文来自财政部财政科学研究所刘克崮和贾康主编的财政改革回忆录(2008)。]

分税制改革与央地博弈

1994年的分税制改革把税收分为三类:中央税(如关税)、地方税(如营业税)、共享税(如增值税)。同时分设国税、地税两套机构,与地方财政部门脱钩,省以下税务机关以垂直管理为主,由上级税务机构负责管理人员和工资。这种设置可以减少地方政府对税收的干扰,保障中央税收收入,但缺点也很明显:两套机构导致税务系统人员激增,提高了税收征管成本,而且企业需要应付两套人马和审查,纳税成本也高。2018年,分立了24年的国税与地税再次开始合并。

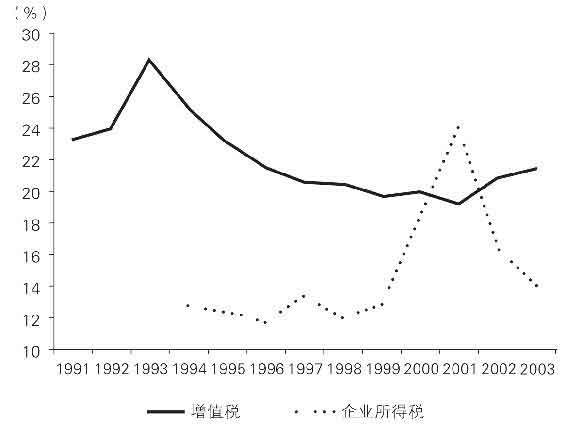

分税制改革中最重要的税种是增值税,占全国税收收入的1/4。改革之前,增值税(即产品税)是最大的地方税,改革后变成共享税,中央拿走75%,留给地方25%。假如改革前的1993年,地方增值税收入为100亿元,1994年改革后增长为110亿元,那么按照新税制,地方拿25%,收入一下就从1993年的100亿元下降到了27.5亿元。为防止地方收入急剧下跌,中央设立了“税收返还”机制:保证改革后地方增值税收入与改革前一样,新增部分才和中央分。1994年,地方可以拿到102.5亿元,而不是27.5亿元。因此改革后增值税占地方税收收入的比重没有急速下跌,而是缓慢地逐年下跌(图2-3)。

数据来源:万得数据库。

分税制改革,地方阻力很大。比如在财政包干制下过得很舒服的广东省,就明确表示不同意分税制。与广东的谈判能否成功,关系到改革能否顺利推行。时任财政部长刘仲藜和后来的财政部长项怀诚的回忆,生动地再现了当时的激烈博弈:

(项怀诚)分税制的实施远比制订方案要复杂,因为它涉及地方的利益。当时中央财政收入占整个财政收入的比重不到30%,我们改革以后,中央财政收入占整个国家财政收入的比重达到55%,多大的差别!所以说,分税制的改革,必须要有领导的支持。为了这项改革的展开,朱镕基总理[1993年带队赴各省份做工作的朱镕基同志时任国务院副总理。]亲自带队,用两个多月的时间先后走了十几个省,面对面地算账,深入细致地做思想工作……为什么要花这么大的力气,一个省一个省去跑呢,为什么要由一个中央常委、国务院常务副总理带队,一个省一个省去谈呢?因为只有朱总理去才能够和第一把手省委书记、省长面对面地交谈,交换意见。有的时候,书记、省长都拿不了主意的,后面还有很多老同志、老省长、老省委书记啊。如果是我们去,可能连面都见不上。

(刘仲藜)与地方谈的时候气氛很紧张,单靠财政部是不行的,得中央出面谈。在广东谈时,谢飞[时任广东省委书记,应为“谢非”。]同志不说话,其他的同志说一条,朱总理立即给驳回去。当时有个省委常委、组织部长叫符睿(音)[应该是傅锐。]就说:“朱总理啊,你这样说我们就没法谈了,您是总理,我们没法说什么。”朱总理就说:“没错,我就得这样,不然,你们谢飞同志是政治局委员,他一说话,那刘仲藜他们说什么啊,他们有话说吗?!就得我来讲。”一下就给驳回去了。这个场面紧张生动,最后应该说谢飞同志不错,广东还是服从了大局,只提出了两个要求:以1993年为基数、减免税过渡。[引文出自刘克崮和贾康(2008)。]

这段故事我上课时经常讲,但很多学生不太理解为何谈判如此艰难:只要中央做了决策,地方不就只有照办的份儿吗?“00后”一代有这种观念,不难理解。一方面,经过分税制改革后多年的发展,今天的中央政府确实要比20世纪80年代末和90年代初更加强势;另一方面,公众所接触的信息和看到的现象,大都已经是博弈后的结果,而缺少社会阅历的学生容易把博弈结果错当成博弈过程。其实即使在今天,中央重大政策出台的背后,也要经过很多轮的征求意见、协商、修改,否则很难落地。成功的政策背后是成功的协商和妥协,而不是机械的命令与执行,所以理解利益冲突,理解协调和解决机制,是理解政策的基础。

广东当年提的要求中有一条,“以1993年为基数”。这条看似不起眼,实则大有文章。地方能从“税收返还”中收到多少钱,取决于它在“基年”的增值税收入,所以这个“基年”究竟应该是哪一年,差别很大。中央与广东的谈判是在1993年9月,所以财政部很自然地想把“基年”定为1992年。时光不能倒流,地方做不了假。可一旦把“基年”定在1993年,那到年底还有三个多月,地方可能突击收税,甚至把明年的税都挪到今年来收,大大抬高税收基数,以增加未来的税收返还。所以财政部不同意广东的要求。但为了改革顺利推行,中央最终做了妥协,决定在全国范围内用1993年做基年。这个决定立刻引发了第四季度的收税狂潮,根据项怀诚和刘克崮的回忆:

(项怀诚)实际上,9月份以后确实出现了这些情况。在那一年,拖欠了多年的欠税,都收上来了。一些地方党政领导亲自出马,贷款交税,造成了1993年后4个月财政收入大幅度增加。

(刘克崮)……分别比上年同期增长60%、90%、110%和150%,带动全年地方税收增长了50%~60%[此处回忆可能有偏差,1993年全年地方税收收入比1992年增长了38%。]。[引文参见刘克崮和贾康(2008)。]

由于地方突击征税,图2-3中增值税占地方税收的比重在1993年出现了明显反常的尖峰。这让1994年的财政陷入了困境,中央承诺的税收返还因为数额剧增而无法到位,预算迟迟做不出来。这些问题又经过了很多协商和妥协才解决。但从图2-3可以看到,当2001年推行所得税分成改革时,突击征税现象再次出现。

企业所得税是我国的第二大税种,2018年占全国税收收入的23%。2002年改革之前,企业所得税按行政隶属关系上缴:中央企业交中央,地方企业交地方。地方企业比中央企业多,所以六成以上的所得税交给了地方。地方政府自然就有动力创办价高利大的企业,比如烟厂和酒厂,这些都是创税大户。20世纪90年代,各地烟厂、酒厂越办越多,很多地方只抽本地牌子的烟、喝本地牌子的啤酒,这种严重的地方保护主义不利于形成全国统一市场,也不利于缩小地区间的经济差距。在2002年的所得税改革中,除一些特殊央企的所得税归中央外,所有企业的所得税中央和地方六四分成(仅2002年当年为五五分)。为防止地方收入下降,同样也设置了税收返还机制,并把2001年的所得税收入定为返还基数。所以2001年的最后两个月,地方集中征税做大基数,财政部和国务院办公厅不得不强调“地方各级人民政府要从讲政治的高度,进一步提高认识,严格依法治税,严禁弄虚作假。2002年1月国务院有关部门将组织专项检查,严厉查处作假账和人为抬高基数的行为。对采取弄虚作假手段虚增基数的地方,相应扣减中央对地方的基数返还,依法追究当地主要领导和有关责任人员的责任。”[《国务院办公厅转发财政部关于2001年11月和12月上中旬地方企业所得税增长情况报告的紧急通知》。]但从图2-3中可以看出,2001年不正常的企业所得税收入依然非常明显。[图2-3中,企业所得税在2000年就开始大幅攀升,这可能是由于统计口径调整。2000年前的企业所得税统计只包括国有企业和集体企业,之后则包括了所有企业。有一种方法可以剔除统计口径调整所带来的影响,就是比较同一年中财政预算和决算两个数字。若无特殊情况,这两个数字应该差别不大。根据2002年《中国财政年鉴》,2001年地方企业所得税收入的预算数是1 049亿元,但决算数是1 686亿元,增长了61%。这种暴增在其他税种中是没有的。比如当时改革没有涉及的营业税,预算1 830亿元,决算1 849亿元;而早已经完成改革的增值税,预算是1 229亿元,决算是1 342亿元。再比如同样经历改革但没有“基数投机”冲动的中央企业所得税,预算是937亿元,决算是945亿元。]

分税制是20世纪90年代推行的根本性改革之一,也是最为成功的改革之一。改革扭转了“两个比重”不断下滑的趋势(图2-2):中央占全国预算收入的比重从改革前的22%一跃变成55%,并长期稳定在这一水平;国家预算收入占GDP的比重也从改革前的11%逐渐增加到了20%以上。改革大大增强了中央政府的宏观调控能力,为之后应付一系列重大冲击(1997年亚洲金融危机、2008年全球金融危机和汶川地震等)奠定了基础,也保障了一系列重大改革(如国企改革和国防现代化建设)和国家重点建设项目的顺利实施。分税制也从根本上改变了地方政府发展经济的模式。