| 中国国家治理的制度逻辑 | 收藏 |

第三单元 国家治理逻辑与中国社会 第九章 通往集体债务之路:从官僚制逻辑到社会逻辑

中国国家治理的制度逻辑 作者:周雪光

“道路,还是道路,总是道路”,卢瓦雷省(Loiret)省长在1867年9月写道,“这概括了乡村的全部政治经济学。”

——尤金·韦伯(Weber 1976)

我在第1章导论中提出,国家治理逻辑有两条主线,一是中央与地方的关系,体现在中国官僚体制的制度设施和行为方式之上;二是国家与民众关系,体现在国家与社会群体的相互影响之上。在以上各章讨论中,我主要着眼于第一条主线,即国家正式制度如官僚体制等制度设施,中央与地方之间组织关系、权威关系及其在不同条件下表现出的治理模式,以及它们在实际运行过程中引发的种种政府行为。在这些讨论中,国家与社会之间的互动关系时常隐约地出现在各种场景中。例如,民众时常卷入各类运动式治理过程中,民众也是政治教化的对象,参与政治教化的仪式和活动。在这一单元的以下几章中,国家与民众关系成为我们关注的中心所在。我从国家与社会的互动过程这一主题下扩展解读中国国家治理的制度逻辑。

国家治理逻辑贯穿于自上而下的政策落实执行过程之中,而且在这一过程中必然遭遇官僚体制和基层社会各自的组织逻辑。正是在这些不同制度逻辑的相互作用中,在基层官员的应对策略中,在民众百姓的具体反应中,国家治理逻辑获得具体、实在的呈现,并在国家、基层政府、民众的日常互动过程中被重新塑造。在这个背景下,这一单元的三章分别从三个具体事例——农村的修路过程、村庄选举和无组织的集体行为——来讨论在国家与社会关系之中显现出的国家治理逻辑。这三个案例涉及公共产品提供、制度变迁和集体行动等重要主题。在这些案例中,一方面民众是国家运作过程的直接对象和参与者,另一方面中国社会顽强地表现出其自身的逻辑。在一些情形下,社会运作逻辑与国家治理逻辑相辅相成,有助于国家政策的实施或减轻了政策失败带来的损失;而在另外一些情形下,这些逻辑之间不一致甚至相冲突,并在互动中改变了国家运行过程。

在这一章,我首先把目光投向中国的一个北方乡镇,追踪在落实国家“村村通”修路项目过程中发生的一个故事片段。我的目的一方面是记录在制度变迁大背景下国家与社会互动的一个具体场景和过程,另一方面是通过对这一事件的系统和持续的观察来解读这些事件背后的机制和道理,试图从微观层次上政府行为和乡村活动来解读国家运行的制度逻辑,认识中国制度演变的过程和动力。

水泥道路来到村庄:政府在行动

在《太阳照在桑干河上》的开篇,小说家丁玲这样描写中国北方一个地区的路况景象:

天气热得厉害,从八里桥走到洋河边不过十二三里路,白鼻的胸脯上,大腿上便都被汗湿透了。但它是胡泰的最好的牲口,在有泥浆的车道上还是有劲地走着。挂在西边的太阳,从路旁的柳树丛里射过来,仍是火烫烫的,溅到车子上来的泥浆水,打在光腿上也是热乎乎的。车子好容易才从像水沟的路上走到干处。不断吆喝着白鼻的顾老汉,这时才松了口气。他坐正了一下自己,伸手到屁股后边掏出烟荷包来。 “爹!前天那场雨好大!你看这路真难走,就像条泥河。”他的女儿抱着小外孙坐在他右边。她靠后了一点。(丁玲1954:1) 小说这里所描述景象的背景是20世纪40年代中期经济落后的中国北方农村。但我在2004年夏天来到FS镇时,也遇到了类似的情景。FS镇是一个农业镇,坐落在丁玲小说中所描述的同一地区,共有27个村庄,约有2.5万人。当地农民以种植玉米、葡萄、杏扁以及其他水果为生。在2005年人均年收入约3000元,这个数字显示,与沿海地区甚至周边地区相比,FS镇属于经济不发达地区,但在全国农村中仍属中游偏上水平。即使在同一镇里,各村在农作物种植和劳务活动上也差别很大:那些靠近镇中心的村庄中许多青壮年劳力离开农田,从事商贸活动,在偏远山区的村庄中,大多数劳力都外出到城市里打工谋生。与丁玲笔下的情形相比,半个多世纪过去了,但这一农村地区的路况并没有太大的改善。许多村庄通往镇中心的土路由于超负荷使用和年久失修,已变得崎岖不平、破败不堪。一到雨天,道路更是变成了条条泥水小溪;就连机动车也常常陷入泥坑中无法拖出,更不用说骡车了。

这正是农村地区中那些远离主要公路、远离商业中心的道路状况。到了21世纪初期,中央政府和各级地方政府出资修建的不同等级的公路纵横交错地穿越这一地区,特别是那些政治或经济活动的中心区域,但由于政府多年来忽略二级公路和公路网络的建设,那些散落在这一地区的村庄被弃之不顾。有些村庄刚好靠近公路,或有公路横穿而过,它们会因为交通便利而经济繁荣,但对于那些远离公路的村庄来说,商业活动中心仿佛是十分遥远的去处。在收获季节,大型货车很难开进这些村庄。各类农产品如葡萄、苹果或其他水果只能先用小货车运到主要道路边上。如果有些中间商能够费力把货车开进村庄的话,他们的出价要明显低于仅在一两里之外但交通方便的那些村庄里的收购价格。

正是在这一背景下,该地区的地方政府于2004年启动了农村公路“村村通”项目。这是国家交通部推动的项目,它的目标是通过修建水泥路,把每个村庄与主干道路连接起来,提升农村的交通能力,将各自隔离的村庄整合人当地的政治、商业活动中心。在经历了漫长的等待之后,政府提供公共产品的努力终于延伸到这个欠发达地区。

修路的意义远远超越了这些农村地区自身的经济活动。在历史上,道路修建与农村发展、全国性市场兴起以及国家建设息息相关。历史学家尤金·韦伯(Weber 1976:206)在研究1870至1914年间法国农村转型的著作中,把道路建设类比于国家建设。他这样写道:“这些公路和铁路线虽然只是支线,但其实际意义却是至关重要的,因为它们把那些偏僻的乡村带出了文化和经济上自给自足的状态,使之融入市场经济和现代世界。这些连接村庄的公路或铁路支线的建设事实上成为有关国家整合的速成班,而且在规模和效益上都无与伦比,这些经济和技术条件使得迅速的文化变迁成为可能。在文化发生明显转变之前,物质环境必须改变,而公路和铁路为这种转变提供了最为基本的驱动力。”

当然,在“村村通”项目启动的21世纪初期,中国农村已经历经了半个多世纪国家建设的过程,早已融入和整合在当代中国政体之中。因此,中国乡村的道路建设并不是像19世纪的法国那样,在国家建设中发挥着关键作用。不过,“村村通”项目仍然为国家政策、基层政府和村庄在公共产品供给过程中的密切互动提供了一个特殊机会。而且,这是一个令参与各方都极有兴趣的机会:这一地区的地方政府和村集体的资源有限,财政资源匮乏,常年来负债累累,因此“村村通”项目为地方获取和动员财政资源提供了难得的机遇,“村村通”项目也为我们从乡村中国的公共产品供给角度观察国家治理逻辑在基层的实践提供了极好的案例。

在这一章,我描述和讨论FS镇执行“村村通”项目的场景片段及其随后的一系列问题。我在数年的田野研究中一直跟踪这一过程。这里的故事表明,公共政策虽然有着良好目标,但在实际执行过程中却可能对乡村社会机体造成极大伤害,弱化集体治理的基础。因此,我们需要认真思考国家和地方性社会制度在公共产品供给中的作用,及其对乡村治理可能产生的与初衷相悖的影响。

我的研究始于两类有关公共产品供给的文献:第一类文献强调国家及其官僚组织在经济发展中的作用,而另一类文献则关注社会制度设施在解决地方性问题中的角色。自20世纪80年代“找回国家”(bring the state back in)的学术思潮兴起以来,社会科学家特别关注国家在制度和社会转型中的重要作用。在这一分析框架内,政治学和社会学的研究已经有了大量文献,特别是有关政府官僚组织在经济发展和社会转型中作用的研究工作硕果累累(Johnson 1982,Migdal,Kohli and Shue 1994,Wade 1990)。社会学家埃文斯(Evans 1995)提出,韦伯式官僚组织有依据专业能力录用和晋升以及按章办事等特点,在第三世界各国的经济发展中起到了重要的作用。埃文斯和他的同事(Evans and Rauch 1999)分析了二十年来35个发展中国家的样本,得出了如下的结论:国家的韦伯式官僚组织形式“可以极大地提高经济增长的可能性”(第748页)。中国经济转型过程中的中央和地方政府就是这一推动作用的极好例证。在过去的三十年中,各级政府是推动经济增长和制度转型的主导力量。许多学者认为,20世纪80年代乡镇企业发展是推动中国经济增长的主要动力,而乡镇企业的发展在很大程度上应归功于地方政府的积极作用(Che and Qian 1998,Landry 2008,Naughton 1996,Oi 1999,Qian and Weingast 1997,Walder 1995a,Whiting 2000)。

但另一方面,也有不少学者指出干涉型国家(interventional state)的潜在危害性。政府组织和利益集团之间的共谋及其所表现出的种种寻租形式,一直是公共选择文献中关注的问题(Bates 1981,Buchanan,Tollison and Tullock 1980,Mueller 2003,Tullock 1967)。计划经济中的种种弊病在社会主义国家研究文献中已有充分的认识(Kornai 1980,1992)。值得注意的是,这种批评并非总是来自那些倡导市场导向的经济学家。政治学家斯科特(Scott 1998)汇集了大量的历史资料来讨论那些原本意在提供公共产品,却导致重大后果的国家政策和项目,并在此基础上对“国家的视角”提出了深刻的批评。这些观点和论断与组织研究中有关有限理性下组织行为的大量研究不谋而合,并为许多实证组织研究工作所支持。组织研究文献记载了当代社会中的政府官僚组织各自为政、共谋行为和目标替代的种种弊端(Cyert and March 1963,Lipsky 1980,Pressman and Wildavsky 1984,Wilson 1989)。遗憾的是,国家建设文献与组织研究文献在这一方面的联系并没有得到学者们的充分注意。

在中国研究领域中,许多研究工作指出国家政策执行过程中的种种问题:精细的官僚考核体系提供了向上晋升的强激励,同时上级部门又常常要求下级官员贯彻那些没有资源配置的政策指令。在这一视角下,国家和地方政府常常被看作是扮演经纪人的角色,并且深深嵌入于官僚制的逻辑之中(Edin 2003,Huang 2003,O'Brien and Li 1999,Shirk 1993,Shue 1988)。以上各章的讨论也涉及这一系列问题。“村村通”修路工程给我们提供了一个机会来近距离地观察政府官僚组织在执行国家政策和提供公共产品的实际过程中的作用。政策执行过程与公共产品提供也正是经济发展和地方治理的两个重要问题。

毋庸置疑,正式制度设施,如政府组织,在公共产品提供中发挥了重要作用。与此同时,非正式的社会制度,如家族制度、网络关系以及社区信任,在资源动员、解决地方问题以及与政府互动中也同样具有意义,提供了乡村治理的基础(Duara 1988,Huang 1985,Ostrom 1990,Putnam 1993)。彭玉生(Peng 2004)的研究发现,家族制度在中国乡村的企业和经济发展中发挥了重要的作用。蔡(Tsai 2007)注意到乡村社会中的“非正式责任”(informal accountability)作用,而这一非正式责任是镶嵌于地方社会制度之中的。她的主要结论是:地方性制度提供了有效的规范和预期、提供了针对搭便车问题的惩罚机制,以及在公共产品供给中集体行为的基础。在这个意义上,公共领域中的正式制度和非正式制度是互相补充、互相促进的。

在以下描述的情景中,有两个相互关联的过程贯穿始终。第一个过程是有关“政治”的故事,这是一个有关基层政府组织执行国家政策,以及政府官员与村干部之间互动的故事。第二个过程是有关“社会”的故事,即社会制度、村庄内部和村庄间社会网络关系如何动员资源、解决问题、应对危机的故事。这两个过程反映出两个迥然不同的制度逻辑:官僚制逻辑规定了地方官员在执行国家政策中的应对策略和行为,而社会制度的逻辑则塑造了当地行动者在资源动员和解决地方问题中的行动策略。在我们的故事里,这两个逻辑相互作用,对乡村治理产生了重要影响。我们下面的故事表明,“村村通”项目的实施以及随后负债后果的应对行为诱发了各方当事人之间基于社会网络和社会制度之上的密集互动。这些场景提供了解读社会过程和机制如何动员资源的机会。正是在这一过程中,乡村中国的社会制度和结构受到严峻考验,得以强化、重建或转型。

通往集体债务之路:两个村庄的故事

村民眼里的“村村通”修路项目

如同许多其他的公共项目一样,当“村村通”项目最初启动时,人们从官方文件和媒体上读到了许多令人振奋的官方话语、故事和数据。当然,任何公共项目都是有限制条件的。政府在“村村通”项目尚未启动之时,就意识到了资金短缺是一个严重的问题。也就是说,“村村通”项目并没有足够的资金支持。政府文件这样写道:“通过了大量的调研和详尽的评估,省政府决定‘村村通’建设资金分三部分解决:(1)省交通部门投入一部分;(2)各级政府财政补贴一部分;(3)社会筹资一部分。”这听起来似乎是一个很好的计划,即通过多渠道动员资源,以确保向那些弱势群体提供公共产品。

随着“村村通”项目逐级往下推动——从省到市,再到县,最后来到FS镇,这一项目终于有了具体的内容:每修1公里的公路,政府将提供相当于7万元的水泥,这些水泥必须以高出市场价的价格向县政府所属的水泥厂购买。但据估计,在该地区修建一条水泥公路所需的平均成本——即使把村民免费劳动力、廉价低质的原料考虑进来后——大约每公里需要24万元。这意味着,在“村村通”项目中,每修1公里公路,村庄至少需要自筹资金17万元。如果无法得到足够捐助,就会导致大量集体负债。这样的成本估计也许还是保守的,因为修路还可能包括征用额外的土地,需要对土地征用和农作物的损失加以补偿。这一地区人均年收入约3000元,而且几乎所有村庄已经有了几十万甚至上百万元的集体债务。

所以,许多村庄对政府关于“村村通”项目的号召毫无热情,也就不足为奇了。这并不是说他们不想改善道路,事实上,他们渴望能够改善道路。但是,他们对政府推动的项目却没有信心。冰冻三尺非一日之寒,村民的抵触情绪来自日积月累的经验。多年来村民们亲身经历和目睹了政府发起诸多的项目,这些项目由上级政府推动,下级政府执行,但最终都以巨大失败而告终。许多村民还清楚地记得,就在20世纪80年代和90年代,地方政府热情高涨地推动乡镇企业,结果却是给他们村庄留下了大量的债务,集体资产也随之锐减。因此,村民对政府政策和项目的意图和可行性有深深的疑虑。

其实,县政府也清楚地预见到“村村通”项目不受欢迎,而且也会面临许多困难。一位乡镇干部这样说道:“现在,市政府正在推行‘村村通’项目,我们县的县长亲自启动这一项目。他在动员大会上宣布:‘首先,这是一项政治任务,我们必须坚决完成;其次,在这个过程中不能引起任何矛盾或上访;第三,不能对村民进行强制性摊派。’”我们下面也会看到,镇领导也同样地尽力推动这个项目,而且他们也清楚地意识到,至少在短时间内,这一项目对于村庄来说弊大于利。他们必须下大气力来说服一些村庄参与这一项目。

抓住机会还是避免陷阱?

2004年初夏,上坡村和下坡村这两个村庄被镇政府挑选出来参加“村村通”项目。这两个村彼此相邻,只需15分钟左右就可以从一个村的村中心步行到另一个村的村中心。两个村都种植同样的农作物——玉米、葡萄和其他水果树木。两个村的田地紧挨着,在一些地方还犬牙交错。当地流行的历史传奇将这两个村庄一并编织进中国文明起源的宏大历史画面之中。

不过,这两个村的相似之处仅限于此。在其他的诸多方面,这两个村可谓大相径庭。多年来,上坡村像是一个带头人,多次率先进行创新改革。上坡村首先开始大规模地将玉米地改种葡萄;大力改进集体灌溉设施,将村里的大多旱地改造为水浇地;积极参加国家的“退耕还林”项目;近年来又重建寺庙,使得这个村子成为当地的观光景点。在所有的这些方面,下坡村都是扮演着追随效仿的角色,而且力度有限、规模较小,在一些方面还滞后多年。我们不需要太多的分析就能发现,这两个村如此巨大差异的原因,来自这两个村不同的领导班子。在过去的二十年中,上坡村有一个稳定的权威中心即康书记,多年来他既是党支部书记又是村委会主任,村里党支部和村委会成员也基本上是一套人马,稳定不变,推动了这一系列村庄创新。而下坡村却恰恰相反,村领导经常更换变动。而这些变动的主要原因并不是因为人们争夺领导位置,比这更为糟糕的原因是,村里很少有人对村领导的职位感兴趣。

在“村村通”项目动工前夕,这两个村的集体资产也有很大差异。当然,如同该地区几乎所有的村庄一样,两个村集体都有着累累债务。这主要是因为,过去的政策和不负责任的微观干预导致了许多严重后果,集体债务即是其中之一。尽管如此,就有形的集体资产而言,上坡村还是令人羡慕不已。这个村有两口机井,能灌溉大约2000亩的葡萄地,村集体把这两口机井承包给私人管理,每年能收取2万元的租金,这成为村集体的稳定收入来源。不仅如此,在去集体化的过程中,康书记还保留了一块大约260亩的村集体土地,然后将这块地租给村民。这些租金又为村集体提供了持续的收入来源。自2004年以来,村里的2000亩土地都参加了政府的“退耕还林”项目,这给村庄的家庭提供了每年共30万元的额外收入。在宽敞的村委会大院里有两排房子,一排房子是小学的校舍,另一排房子是村委会办公室和村展览室,骄傲地展示着该村的政绩和经济成就。这也是这个地区村庄集体力量尚存的一个镜头。

下坡村则是相形见绌。由于村委会脆弱,人员变动频繁,集体资产也随之萎缩。到2004年,村里没有任何土地参与“退耕还林”项目。在前一年(2003年)刚刚当上村支书的龙书记这样说道,“这是因为前任村支书嫌为村民办理退耕还林太麻烦,不愿做。”村委会大院里混乱无序、坑坑洼洼,房子破旧不堪、无人照料。到2004年,该村仅有500亩水浇地,两口老化的机井每年的租金收入共有1万元。这些租金已经被前任村支书提前支用花费了。龙书记回忆道:“我去年当村支书的时候,村会计就告诉我,集体账户中没有一分钱。在我们这里有一个风俗,春节的时候家家户户都要在大门上挂对联。但村集体都没有钱买红纸写对联。我只好去借了15张红纸,写了对联贴在村委会大院里的门上。”

由此来看,这两个村庄对“村村通”项目有截然不同的反应就不足为奇了。实际上,同样的领导者和追随者模式再次出现:上坡村的康书记主动要求参加这一项目;而下坡村龙书记却是百般推诿,最后在各种压力下才不得已勉强参与。两个村庄的故事从一开始就截然不同,此后大相径庭的结果就不难想象了。

我们的故事始于2004年6月初的一个清晨。两位镇政府干部早饭后去下坡村找龙书记谈话,我也一同前往。镇干部此行的目的是劝说龙书记参加“村村通”项目。几天前,镇党委金书记要求下坡村参加“村村通”项目,但龙书记执意不肯。在随后的争吵中,金书记威胁要龙书记辞去村支书职务。龙书记果真辞职不干了。但是,要找到另一个人来承担此项工作并非易事。于是这两位干部奉镇党委书记之命,专程前来与龙书记和解,劝说他继续担任村支书,并参加“村村通”项目。

龙书记是一位五十多岁的中年人,但看起来比实际年龄更苍老,在长时间阳光照射下脸面黝黑,脸颊上两边各有一条深深的皱纹,一直环绕到他那微凸的嘴角。在过去的几十年里,他数次短暂地参与村委会的工作,一年前出任了村党支部书记。他和妻子住在两间狭小、低矮的平房,里面只有几件简陋破旧的家具;外屋角落里叠放堆积着装玉米的麻袋,麻袋上补丁累累。不大的院子里堆满了柴火和瓦砾,地上积满了厚厚的灰尘。这对夫妻按照当地的风俗,用他们的多年积蓄为儿子盖新砖房娶亲,而他们依然住在自己破旧的老房子里,很可能会在此度过余生。

两位镇干部与龙书记围坐在用两块砖头临时搭起来的“凳子”上,开始了他们艰难的谈话。镇干部完全清楚“村村通”项目不受欢迎,承担该项目的村集体肯定会负债,但他们仍然苦口婆心地劝龙书记承担起这个项目。他们并没有试图说服龙书记相信该项目会带来好处,而是一开始就表示出他们的同情:“我们知道你当村书记的难处。从上面,镇政府领导给你施加压力;其他村干部会背后说你坏话,村民也会抱怨你;在家里,嫂子(指龙的妻子)也拖你后腿。”然后,他们开始了劝说:“……暂且不说作为一名党员的原则,现在我们——你的两个兄弟——来帮你解决这个问题,你好歹也给我们个面子吧?”他们开始绘制各种美好前景来打动龙书记,谈到了其他集体项目的好处,例如在池塘中养鱼、种草养奶牛等,这些项目不仅有助于村庄经济的繁荣,而且也对村干部个人有利。直到日后我对这一地区的生态状况有了更为深入的了解后才意识到,这些蓝图简直是天方夜谭。“久官必富”,一位镇干部最后用强调语气结束了他们的谈话。

几个小时的谈话之后,也许是因为别无出路,或许是被那些朦胧但诱人的未来前景所吸引,龙书记终于同意继续留任并参加“村村通”修路项目。

龙书记的勉强态度与康书记的积极争取形成了鲜明的对比。康书记四十出头,中等身材,走起路来腰直背挺、步履有力,大概这是来自多年前在部队服役养成的习惯。他两眼炯炯有神,说起话来透出活力和自信。他满脑子的主意和想象力,对于未来有无尽的期待和憧憬,经常见到他人就滔滔不绝地谈起他对村庄发展的雄伟设想。二十年来扮演村领导角色的经历使得他熟悉了各种政治言辞和官方话语,所以无论什么时间地点,只要一有机会,他就能登台表演、大显身手。他对“村村通”项目的态度与龙书记有天壤之别。他一听说这一项目,马上就找到镇政府,要求允许上坡村参加这一项目。事实上,康书记的规划如此之大,远远超出了其他村庄的规模,以至于县政府在上坡村召开了一个现场示范会议,全县的有关干部都来参加,包括县长以及县交通局领导。对任何村庄来说,这都是梦寐以求的肯定和殊荣。

在和康书记接触的过程中,我曾向他提出了这个问题:“你不担心怎样找到资金来实施这个项目吗?”康书记并没有直接回答我的问题,而是说了下面的话:

我们当干部的要有往前看的眼光,我们不能等到资金全部到位才动工。就像农村盖房子一样,如果等到攒够五万才动手,那永远也盖不起房子来。有了一万多,就可以动工了。东借西凑,欠上三四万的债,房子就盖起来了。然后,用三四年就把债还上了。 这样,无论两位村书记的态度是兴高采烈还是勉为其难,到了2004年夏天,这两个村庄开始了“村村通”项目的启动准备工作。在随后的几个月和几年中,我持续跟进这些村干部的活动和“村村通”项目的后果,下面会进一步呈现。不过,让我们先把分析视角转向在以上描述中已经初露端倪的研究问题上。我们注意到,这个地区资源有限,村庄集体已经负债累累,那么,村庄如何填补这个项目的巨大资金缺口呢?在动员资源应对任务以及随后债务危机的过程中,有哪些机制在发生作用呢?

走向集体债务的资金动员过程

—个月之后,当我再次见到龙书记的时候,修路项目已开始动工。在卡车、轧路机的轰鸣声和成群村民平整路面的繁忙中,龙书记热情地邀我到村办公室坐坐。我们刚一坐下,他就开始倾诉他的焦虑和抱怨:

我们的修路资金有巨大的缺口……我们动员村民捐款。他们都说这是好项目,但没人愿意捐款。(“是因为他们不愿意捐款,还是因为他们没有能力捐款?”我问道。)主要是因为他们负担不起。马上就是农忙收割时节,也是农民最需要钱的时候。我们仅仅收到了300元的捐款……我们就是靠欺骗,骗沙子,骗石子……只要我们把沙子和石子打成路面,把路修起来了,等过年我们没有钱还债,他们(供应商)也拿我们没办法了……那个运输队的人向我们要5000块钱加油才给干活。我告诉他们,我们连5块钱都没有。我对他们说:“兄弟,如果你想要这份活,你就干,自己掏钱加油,把活干完。”他们没有办法,只好这样做了。 就像龙书记上面所描述的那样,主要有两种渠道来填补修路项目的资金缺口:捐款和举债筹资。让我们回顾一下两个村在这两方面的资源动员情形。

政府的“村村通”项目资金只能支付修路所需的水泥,两个村都需要流动资金来启动项目。所以,它们都先行一步,获得一些项目启动资金。下坡村的龙书记预支了机井来年的承包费(1.6万元),收到了一笔5000元的村外捐款。此外,他申请卖掉一些集体种植的树木,得到5000元。这样,在“村村通”项目前夕,龙书记手上总计大约有3万元。上坡村做得更好。村党支部号召每位村民为项目捐款100元,得到村民的热烈响应,一共得到6万元。康书记走访了他的社会网络关系所能触及的所有地方,特别是那些与村民家庭有关系,现在城市工作的亲戚朋友。他从这些关系那里得到了一些捐款。这样,上坡村总共得到了22万元的启动资金。两个村庄的村民也都自愿为修路出义务工。

对这个贫困地区而言,这些资金动员的成果还是相当可观的。但是,这些数额远不能够填补资金缺口。待到此项目竣工之时,上坡村修建了4.5公里的公路,为此集体负债大约63万元;下坡村修建了1.5公里,负债大约20万元。对该地区的村庄而言,这些债务都是天文数字,而且是在短短的两个月内堆积而成的。村领导是如何融资拆借来应对如此大的资金缺口呢?

为了说明村集体进行融资拆借任务的严峻性,有必要交代一下相关背景。时至21世纪初,在这一地区乃至全国范围内,大部分村庄都背上了沉重的集体债务。集体负债主要缘于早年的国家政策和政府行为。20世纪80年代以来,政府鼓励村庄从政府银行或地方信用社借款以兴办乡镇企业;另一个原因是20世纪90年代政府加大征收农业税力度,村庄无法完成征税任务而欠了政府的债务,或者村集体从富裕村民那里借钱来缴纳农业税而欠下的债务。多年来,随着乡镇企业一个接一个地倒闭,以及村民抵制税收和费用摊派,村集体无力偿还贷款,利上加利,债台高筑。结果是,村集体因无力偿还政府、银行和村民的债务而声名狼藉。在这样的背景下,村集体要用筹款借债来资助“村村通”项目,这似乎是一个不可逾越的难关。

但实际情形却并非如此。在我做田野研究的这段时间里,时常听到“赊账”这个词,两个村都采用了这个策略。“赊账”类似于经济发展或公共项目建设过程中的融资策略,即向银行贷款,或发行债券,并且明确规定还款付息的形式和期限。但是,这两个村的“赊账”并非如此。它们向许多债权人借债,而且没有明确规定还款期限。修路项目涉及原料供应以及技术工作的方方面面:例如,需要轧路设备来压平路基,需要汽油柴油来发动这些设备,需要各种原料如沙、石子和水泥,并且需要车辆来装载这些原料,需要建筑队来铺设混凝土路面,还需要每天花钱来解决工人的饮食问题,等等。常见的情形是,每一类原料的供应商都不止一家。例如,为了运送沙子,经常需要雇用村里十多台小型三轮拖车。这意味着,村集体不得不向所有提供原料、设备、运输工具或建筑劳务的人赊账。结果不难想象:当完成这一项目的时候,每个村庄都有了几十个债主。在如此短的时间内,村庄是怎么完成这样的资源动员的呢?

获得信用的主要机制是非正式社会关系,即大多数赊账都是通过非正式社会关系和社区基础上的信任实现的。可以说,正是这些社会关系、社会信任为修路项目提供了各种基本原料、器材和运输工具。这些社会关系也帮助村庄在其他地区进行资源动员,比如通过社会关系得到那些与本村有血缘或亲情联系但居住在外地的富裕人家的捐款。然而,这里所使用的社会关系明显地不同于以往文献中所讨论那种久经考验、互惠互利的社会交换。恰恰相反,在这里我们看到的许多是脆弱且暂时的社会关系。例如,康书记通过村民的间接关系,拜访了一位几百公里之外一家石油公司的老总。得到了对方捐赠的10吨汽油,相当于市价2.5万元,而对方并不期望任何回报或继续往来。至于那些强关系,村干部则是最大程度地加以利用,如同龙书记事后所叙述的那样:

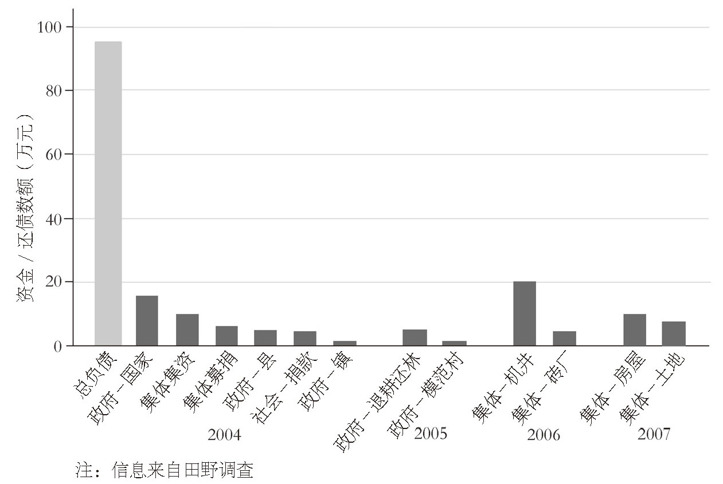

那时候,我想的就是到处去骗。我们去所有的地方,都要求赊账。只要他们敢赊,我就敢收……那时,我们需要汽油开动设备。我就去了我家里人(妻子)的亲戚开的加油站,赊账要了三桶汽油。后来,汽油用完了,不能再去那家加油站了,我就去了另外一家再赊。你骗人的时候,只能骗你的亲戚朋友,他们信任你;你骗不了陌生人。 这些描述在实际的支出账目中得到了印证。如果我们查看一下这些债务融资的来源,就不难发现一个特点:在为修路项目提供原料、器械、工具的诸多公司或承包商中,那些没有任何社会关系的公司总是要求现金支付,而村庄也只能照此办理才能成交。与此形成对比的是,那些赊账的债权人大多是熟人,与村领导有直接或间接的强关系。表9-1描述了上坡村修路项目的主要支出,以及他们债务融资或现金支付的状况。

如表9-1所示,修路所用的大多原料和器械都是通过赊账得到的。两笔全部偿还的账目都是因为上坡村和这些供应商没有什么社会关系,因此对方不允许赊账。下坡村的债务情况也是同一状况。当然现金支付的具体项目有所不同,这是因为各村的社会关系网络所能赊账的对象是不同的。但赊账或支付现金的原则是一样的。例如,当时下坡村雇用县建筑队来修路,但与这一建筑队没有熟悉的人际关系,所以对方要求在工程开工前预付一大半的资金,龙书记不得已只能如此办理。另外一次,下坡村雇了一家没有社会关系的外地车队运送水泥。到了村庄后,该公司坚持要现金付款,否则不允许卸下水泥。村里只能先付款后卸货。

资源动员的第二个来源来自镇政府的积极参与。“村村通”项目毕竟是镇政府的任务,是政府的一项政绩工程。金书记一开始就极力地推动这项工程,他带领镇政府干部走访了附近的部队营房。在与部队首长推杯问盏开怀豪饮的热烈气氛中,金书记向部队领导请求租借他们的轧路设备以及操作人员。金书记也要求当地信用社为参加这项工程的村庄提供贷款,但未能遂愿。但他成功地向原料(沙子和石子)的供应商施加压力,由镇政府出面担保,让这两个村赊账得到原料。镇政府还指定镇干部专门负责这一工程,到这两个村庄帮助他们进行资源动员,以确保这项工程能按照政府计划如期开工和完成。

镇政府小心翼翼地避免为“村村通”工程投入自己的资金。但是,在特殊情况下,镇书记也会特意伸出手来帮助上坡村康书记。不管是在抱负还是工作劲头上,这两位书记都很相像。在修路的启动阶段,金书记甚至直接给上坡村提供了1万元资金。这是一笔慷慨资助,因为此时的镇政府财政拮据,入不敷出,往往是尽可能地获取财政资源,而不是对外人解囊相助。另外的一个故事是,县交通局领导一度答应给上坡村资助5万元。有了这个承诺后,康书记通过当地民间钱庄的渠道借到了一笔短期的高利贷,以解工程进程中的燃眉之急。但交通局领导并没有兑现承诺,康书记陷入这笔债务中无法脱身,而利息却在分秒中不断累计。金书记在关键时刻伸出了援助之手,他指示镇政府的一个财政充足的部门借款给康书记,以便马上偿还这笔高利贷。

我们也可以从“供给”方面思考同样的问题:为什么这些供应商愿意承担风险,允许已经负债累累的村庄赊账呢?就像经济社会学家(Granovetter 1985,Zelizer 1994)在其他社会背景下所发现的那样,这些赊账行为与高密度社会网络有千丝万缕的关系。当地的一个建筑队包工头这样说道:“我认识康书记这么多年了。他要我帮忙,我肯定会帮他。”当然,这里的一个重要因素是对于赊账最终兑现的期待。在这里,社会制度再次扮演了重要角色。这些供应商对康书记和龙书记在村庄内外的动员能力以及村庄的集体资产(这些集体资产可以用作抵押)了如指掌;对这两个村庄的偿还能力有可靠的估计预期。另一个原因是,在这个欠发达地区,经济建设活动和使用这些设备或原料的机会有限。而“村村通”工程提供了不可多得的机会,他们都不想错过。在上面谈到的一个案例中,运输队提出下坡村提前为油费付款的要求不能满足之后,依然决定参与这项工程;否则,他们的车辆只能闲置无用。当然,他们也有强制的机制来确保债务偿还。就在这项工程竣工不久,强悍的运输队队长带着他的人马,用大卡车堵住了出入下坡村的主要通道,逼迫村干部还债,结果是龙书记很快就了结了这一债务。在上面谈的另外一个例子里,我们看到,由于担心民间钱庄暴力追债,上坡村也在镇政府帮助下尽快偿还了那笔高利贷。

当然,大多数债权人与村庄干部有密切的社会关系,所以不会采取粗暴的逼债行为。那么,这些债权人得到的待遇又是怎样的呢?公共财政教科书指出,融资拆借是资助公共产品供给的常见方法,其中一个重要机制是有稳定可预测的方式来确保债务的如期偿还。但在田野观察这些过程时,最令人惊讶的是参与这些交易的人对于如何偿还这些债务并没有任何想法,更不用说有一个清楚明了的计划了。首先,债权人无法确定这两个村都能偿还债务。在这个地区,法律诉讼或其他法律行为极少发生。如果过去的经历可以作为借鉴的话,我们看到这两个村庄已经背上几十万甚至数百万的集体债务,至今无力偿还。其次,甚至那些背上如此庞大债务的当事人也并不清楚,将来如何偿还这些债务。在“村村通”工程期间,我询问镇党委书记,村里怎样才能偿还这些债务。他的回答是:“我不知道。但是,即使是有这些资金缺口,你还是要推动这项工程。如果你一直等,永远也等不到好机会。当然,我们会尽力开发一切渠道来动员资源。”在田野观察过程中,我目睹了这样一幕。一位负责执行“村村通”工程的镇干部公开“开导”龙书记说:“不要告诉他们(原料供应商)你们没有钱。就说只要工程一完工,你们就会把钱给他们……”然后,他几乎毫无停顿地又加上了他自己的一个小谎言:“市和县领导已经明确表示过,不会让参加这项工程的村庄吃亏。他们也知道,村庄没有能力承担这样的工程,他们将来会想办法给你们补贴的。”当我事后问他,将来修路的这些债务怎么办时,他尴尬地笑笑说:“这只能走着瞧。我们只是启动这个项目;没有人知道将来怎么偿还这些债务。”

的确,在这些恳求、承诺和讨价还价的喧闹声中,每个人似乎都在这个博弈中扮演自己的角色,竭力推动项目实施。他们的行为不计后果,似乎没有未来可言,因此无需关心这些巨额债务的责任。不过,也许他们心中有所期冀:这些困难、债务在将来总会有什么办法加以消化解决?

余波未尽:社会制度在解决问题和应对危机中的作用

随着水泥道路的完工和通车,人们最初的兴奋和感激渐渐散去,兑现赊欠承诺的压力开始不断升温。这时回头看看,前一轮的举债筹资似乎是一件轻而易举的事情;而真正的挑战是现在的第二轮任务,即偿还“村村通”项目的巨额债务。在随后的几年里,两个村庄的干部都在为偿还债务而绞尽脑汁、四处奔波。现在,我们转向“村村通”项目的善后阶段,随着这些故事的继续展开和演进,我们试图回答同样的问题:那些用来动员资源、偿还债务的机制和过程是什么?

“车到山前必有路”:偿还集体债务的艰苦挣扎

“车到山前必有路”,这是在“村村通”项目完成后,我从那些承受还债压力的村干部那里经常听到的一句成语。我们先看看负债度日的场景片段吧。村领导在推动“村村通”项目时集指挥、协调和动员方方面面权威在手,风风火火,好不威武;但一旦修路完工,他们恨不能在地下挖个洞藏起来。那些供应商从工程建设必不可少的伙伴角色转变为躲之唯恐不及的讨债人角色。随着春节的临近,讨债的压力达到了顶峰。在这个地区有一个风俗,春节前要还清前一年欠下的债务,此时债主公开讨债是合情合理的举动。2005年春节前夕,所有的讨债人都涌到了这两个村,来到这两个村的支书家里,白天晚上都待在那儿要债,有些人甚至在那里过夜,一连待上好几天。按照当地的规矩,主人要把这些讨债人当成客人一样招待,管吃管住,为他们提供香烟。龙书记回忆道:“春节前,要债的人到我们家,睡在地上。有时,一天来十几拨要债的人。有个讨债人还带上他自己的债主住在我们家。那些天,满屋子都是浓浓的烟味,我们都透不过气来。”

这些债务和讨债活动对村干部产生了巨大压力,特别是康书记的压力尤为不堪重负。虽然这些债务是村集体所欠,但大多数借款都是基于个人关系,还债的责任都落在了他个人身上。项目完工后的几个月里,他变得消瘦憔悴、面色灰暗,性格也像是换了一个人似的,情绪低落、沉默寡言,不再兴高采烈地向他人诉说他对村庄未来的梦想。那时他的手机铃声不停地响着,大多是讨债人催款的电话。有一次他一气之下把手机抛掷在远处。康书记的举动甚至影响到他的心理健康状况,成为FS镇人们私下聊天中经常出现的话题。几个月后,当我向他询问债务情况时,他说道:

去年春节前,村委会办公室和我家都挤满了要债的人,他们整天都待在那里。我们村支部的干部一直都在找镇上金书记帮忙,但是没有结果。后来我们就直接到县上找县长帮忙,但只见到了他的秘书,没有见到县长。没办法,在春节前三天,我们三个(村党支部干部)都跑了,躲开那些要债的人。我们在大年三十晚上十点钟后才悄悄回到家里。但第二天大年初一,一些要债的人又回来了。 那么,这两个村庄是如何应对和解决这一迫在眉睫的危机的呢?我们先看看下坡村。2004年夏天的修路期间,龙书记向镇政府要求下坡村参加“退耕还林”项目,得到了总共750亩的配额。这是从外界流入村庄的额外资源,是镇政府对参加“村村通”项目村庄的支持和鼓励。“退耕还林”政策规定,这些款项应该直接分给参加“退耕还林”项目的农户,严禁挪作他用。但所有的资源(现金)都由村领导经手,这就给了他们挪用部分资金以应对债务危机的机会。镇政府也默许这一做法。在2004年末,龙书记克扣了当年拨给他们村“退耕还林”资金的一半,大约5万元。为了不违反专款专用的规定,龙书记的借口是:村民偿还以前在缴纳农业税时所欠村集体的债务。很幸运的是,大多数村民接受了龙书记的这一做法。当一些农户拒绝这个做法时,龙书记发动其他村干部做劝说工作(Zhou 2008)。他还在村里高音喇叭上大声宣布:“我不怕你们给上级政府告状。我这样做也是为我们村大家的利益。”龙书记随后每年继续克扣“退耕还林”资金用以还债,但扣除的比例逐年降低。即使在2006年龙书记不再任村支书之后,新上任的党支部书记也采用同样的做法来偿还债务。

至2008年末,“村村通”项目完工后的第四年,下坡村仅剩下2.5万元的债务,全部的债务可望在今后两三年内还清。“明年我们总算可以有一些余款用来做新工程了”,2006年上任的新书记如释重负地对我这样说道。如此来看,下坡村的债务基本上通过“违章”挪用政府在不同政策领域的资源而得以解决。更为重要的是,由于下坡村动员能力有限,修路规模不大,债务也相应有限,所以可以比较从容地应对这些债务压力。

与下坡村相比,康书记和他的上坡村走过了一段旷日持久、千辛万苦的征途,对村庄产生了长远影响。修路工程刚一竣工,康书记的最初想法也是挪用部分的“退耕还林”资金。如上所述,上坡村有2000亩土地在“退耕还林”项目中获益,每年有30万元定期拨给村里的农户。康书记打算克扣一部分资金,用以偿还修路所欠下的债务。但康书记还没有来得及实施这一计划,村里就有人打匿名电话到省里有关部门,举报这种违法挪用的行为。不久,镇政府就接到了上级政府的问询。镇党委记不得不叫停了康书记的计划,以避免事态恶化。这样,上坡村无法在村中提取任何额外资金来减缓债务负担。随着2005年春节的逼近,村干部只能无可奈何地面对潮水般涌来的讨债人群。

在FS镇我所熟悉的许多村干部中,康书记在许多方面与他人不同,其中最为突出的一点即是他的外向型思维方式。无论什么时候谈及村集体的未来,他总是充满希望地谈论可能来自外界的资源,有时这些想法带着许多幻想的成分,此时也不例外。他直觉地想到了应该从外部拿到资源。2005年10月,修路完工后的第一年,康书记给县长写了一封信,要求县政府提供财政支持来帮助上坡村解决债务负担。他一相情愿地设想,如果县政府能够提供20万元,这将大大地减轻他的债务负担。但他告诉我,即使是2万或3万元的拨款,也会很有帮助。他的信寄出后石沉大海,杳无音信。很明显,康书记只能独自一人来面对现在的债务危机。而我们下面会看到,他确实是为此绞尽脑汁,使出了浑身解数。

2006年年初,又一年春节临近,康书记开始坐立不安了。这次,他总结了以前的经验教训,设想合理合法地从村民那里拿到“退耕还林”项目的部分资金。他按照下坡村的做法,以村民偿还以前拖欠村集体的旧债作为理由,这样就可以合法地挪用退耕还林的款项了。2005年末,他在村民大会上走过了一个精心设计的程序,每家每户签名同意他的计划。借此,村民“自愿”地同意偿还以前欠村集体的债务,而偿还这些债务的款项正是从上级的“退耕还林”拨款中扣除。在这次会议上,他还说服村民按每亩地5元向村集体缴纳“管理费”,这样每年就另有1万元的集体收入。但这样做的结果是,村民欠集体的债务很快锐减——到了2006年年初,仅剩下大约2万元债务。很明显,这个收入来源很快就要干枯耗尽,不能作为今后偿还债务的可靠资金来源。

镇政府也不时地伸出援助之手,特别是当这样做并不影响镇政府本身的财政利益时。2006年,一个砖窑老板在这个镇寻找生产基地。金书记利用他的职权说服砖窑老板在上坡村修建砖窑。由此,村集体得到砖窑老板支付的5万元,作为一大片荒地20年租期的租金。据康书记说,金书记在整个过程中大力支持,甚至让这个砖厂以镇政府的名义运营,这样在审批程序等方面可以顺利通过。镇政府还在其他方面尽力给予支持,例如把上坡村评为“生态文明村”,因此得到了1.5万元的配套资金。

到了2006年,“村村通”项目已经竣工两年,此时外部资金只是偶尔零星出现,而且充满变数。在这种绝望无助的情形下,康书记把目光转向村里的集体资产来解决债务问题。他很早就盯上了村里的两口机井。如前所述,上坡村的灌溉设施已经承包给私人经营。每年租金(一口机井每年1万元)是集体收入的稳定来源。但是,这两口机井上一轮出租10年,合同还有两年才到期。到2006年,在租期到期之前,康书记迫不及待地把其中一口机井的租期又延长了10年,获得了10万元的收入。他把另一口机井租给了当地建筑队的包工头,租期12年,用以偿还修路时欠下的10万元债务。换言之,这两口机井未来10年的收入都被抵押出去了。

但是,这些筹款仍然远远不够。到了2007年,康书记又在村中心的那两排房子上想办法。不过,村委会办公的那排房子早已抵押给了银行,作为以前贷款的抵押,虽然不能卖掉村委会办公的房子,但是康书记把后排房屋里的小学搬进村委会的前排房屋,让村委会办公室重新搬到几年前已经废弃的老房子里。如此安排以后,康书记可以卖掉原来安置小学的那排房子,因此获得10万元的收入。同一年,村集体的土地也重新续约5年,又获得7.5万元的收入。

现在,让我们对这两个村的修路项目收支债务状况做一个核算。几年下来,下坡村修路项目所产生的债务大部分已经由村民还清,并且都是从“退耕还林”资金这一项来源中挪用而来。因为“退耕还林”资金是政府输入这个村庄的额外收入,而且下坡村的债务规模较小、易于解决,所以村集体财产虽然以前规模不大,但仍然完好无损:村委会的院子租给了一位债主20年供他在农忙时当作晒谷场使用,作为偿还他的3000元债务。除此之外,村委会办公室因赊账做了抵押,但考虑到下坡村偿还债务的能力,这几间办公室不太可能易手他人。

但是,上坡村的情况和前景却远为暗淡。图9-1列出了上坡村多年来有关修路还债的各种资金来源。这些款项加在一起足可以还清修路所欠下的全部债务。但是,这些资金并不是全部都用来偿还集体负债;其他的事务也需要打理,比如,以前集体欠款的利息、搬迁村委会办公室的装修费、疏通关系需用的费用等等。在偿还这些债务的过程中,集体资产几乎全部都被消耗殆尽:两口机井至少抵押出去了未来的十年,集体土地又再出租了五年,这些原本稳定的集体收入都用来偿还债务。大部分集体房屋被卖掉,而大片的(荒芜)土地长期出租给砖窑老板。村民原来拖欠村集体的债务几乎全部索回,它们不再是村集体在急需资金时的潜在资金来源。据康书记所言,到2008年上坡村仍然还有数目惊人的30万修路债务有待偿还,这一状况直到2012年仍没有大的改观。

“村村通”修路工程的余波影响

在以上的故事中,我们看到两个村庄对待政府发起的公共项目有两种截然不同的态度和处理方式,而它们也因此有明显不同的经历,其集体资产也有不同的遭遇。一个村庄因此背上了沉重的债务负担,集体资产几近全部被掏空;而另一个村庄的集体资产基本没有受到损伤。“村村通”项目、这两个村庄的不同回应,及其产生的债务压力对村庄集体治理基础产生了深远的影响。

康书记不仅蒙受了集体资产殆尽、负债累累这些有形资产的损失,而且他的动员能力也在无形中被大大削弱了。在不久的将来,他难以动员资源来发起新的集体项目。更为重要的是,他的领导力和判断力遭到了质疑,他过去建立的富有能力、开拓进取的领导声誉也因此受到严重损伤。就像另一个村的村书记所评论的那样:“康书记敢于冒险。有时他胆子太大了,犯下大错。村集体不能承受这么大的失误后果。”村民们也不愿意再参加康书记发起的集体项目,而且暗中抵制他动用其他资源以偿还债务的企图。有例为证:在债务压力最困难的2006年,康书记试图把村里破旧废弃的寺庙租赁出去,以此引进投资缓解集体债务。村民一听到这个消息,马上自发动员起来重建寺庙,当天晚上就捐款20万元。寺庙重建过程中自发产生的村民集体行为,与村民面对集体债务巨大压力时的消极态度形成了鲜明的对比。村民用他们的行动悄然但明确地拒绝了康书记试图用寺庙转让来偿还集体债务的企图。

村干部和镇政府之间关系随着时间的推移也不断发生变化,回头来看,“村村通”项目正是一个转折点。工程竣工后,积极贯彻执行政府工程的村干部得到了奖励,而不贯彻执行的村干部则被冷落在一边。康书记被镇政府评选为“模范党支部书记”,并在全镇干部大会上得到表彰宣传。而下坡村龙书记的村书记职务在2006年换届时被换掉了。但在2007年金书记调离该镇政府之后,新到任的镇长以完全不同的眼光看待当年的“村村通”项目。他对康书记说道:“当时如果我是镇领导,我绝不鼓励你挑头做这个项目。虽然你不想成为倒数第一名,但你也不要总想当前几名。为了你自己好,不要每次都去争当‘先进干部’。”的确,因为康书记仍然试图找镇政府支持来缓解集体债务负担,新上任的镇领导把康书记看作是一个负担而有意疏远他。

下面我们将离开这些故事的具体细节和情景,转向它们在更为广阔的背景下给我们的启示。不过,在此之前,我们需要回答这样一个问题:这些故事片段在多大程度上是偶然的、孤立的,只是在特定地点特定时间发生的特殊事件?我以为,这些故事和情景并不是孤立的,也不是偶然发生在FS镇的事件,类似的情况在其他地区也时有报道。在2008年,另一个省的一位全国人大代表在人大会议期间发言谈道:“当前,欠发达地区农村‘村村通’项目建设资金严重不足……欠发达地区农村人均纯收入低,依靠地方财政和受益农民筹资解决的资金远远达不到投资要求。由于先天投入不足,影响了农村公路建设进度和工程质量,同时也增加了新的债务,容易引发社会矛盾,影响社会稳定。”不难看到,这些声音和几年前FS镇的抱怨声如出一辙。换言之,在相隔千里之遥的不同地区、不同行政区域里我们看到了类似的政府行为。

尤其令人深思的是,在推动“村村通”项目中,政府的行为模式及其后果与不久前该地区以及全国范围内政府发起的其他问题工程如出一辙。在我做田野研究的这段时间里,许多村干部和村民经常谈起数年前的往事:那时,镇政府接连不断地要求各个村庄兴办乡镇企业,这些企业全靠集体资产或银行贷款提供的资金来维持运行。最终,没有一家乡镇企业存活下来。在这个过程中,各个村庄都背负上了巨额的集体债务。在“村村通”项目期间,一个村干部看着窗外繁忙的修路活动,向我说道:

那时(20世纪80年代),乡镇企业的项目就像现在的村村通项目,都是政治任务,只要你是村干部,就必须贯彻执行。我们村今天投资20万元建了一个石子场,明天我们又再投资30万元建了一家砖厂。在最高峰的时候,我们村有七八家企业。但没有一家企业盈利,最后全倒闭了。这都是在国家政策倡导发展乡镇企业时,镇政府动员我们做的。 的确,在20世纪80年代,这个村因为向国家出让土地建立矿山得到了百万元以上的补偿,这在当时是一笔巨额数字。但几年后消耗殆尽,而且负债累累。

政府推动的“村村通”项目本来还可能产生更大规模、更为严重的后果。在2004年的第一轮工程中,因为上级政府必须拿出一部分启动资金,因此限制了整个项目部署的规模:摊派给各个乡镇的修路长度有一定的限制。而且,如同上面所观察到的,“村村通”工程所产生的集体债务负担在很大程度上通过村干部“违章”挪用其他政府项目(如“退耕还林”项目)的资金而得到缓解,甚至得到了基本解决。在第一轮的两个村庄承受巨大债务压力的情形十分明朗之时,在第二年即2005年,镇政府又在积极地推动其他村参加“村村通”项目。镇干部在动员会议上强调:“不管你们用什么办法,都要确保这些村在接下来的几天里开工。你们可以承诺,镇政府会在‘退耕还林’资金分配时给他们照顾,我们也会帮助他们通过其他的渠道拿到资源。”所幸的是,第二年的工程启动前夕,上级政府突然发令取消当年的实施任务了。我们的观察提出了这样的想象和问题:如果“退耕还林”项目当时不到位,或者资源规模较小,那么这两个村庄的集体负债状况会是怎样的?如果“村村通”工程第二年继续推行下去,其结果会怎样?一个明显的可能就是,“村村通”项目会摊派给更多的村庄,而这些村庄也会随之有着更大的困难:它们会在更长时间里生活在集体负债压力的阴影之下,集体资产会在更大程度上被消耗殆尽,而村庄的公共信任也会更加受到侵蚀。这种情形在历史上曾经屡屡出现。

21世纪初以来中国农村社会出现的一个明显趋势是,国家越来越多地通过专项经费和政府工程把资源注入农村地区。在这个过程中,政府作用越来越突显,因此引导了乡村治理的新变化。当然,政府一些项目只是象征性的,在资源、实施或注意力方面没有实际内容。但有一些项目确实向农村注入了大量的资源,或如“村村通”项目一样要求乡村相应配置可观规模的资源,或两种情况兼而有之。政府的资金注入和政策推动的公共项目意味着,中国乡村在经历了长时间地被忽略和边缘化之后,正经历着一个重新纳入国家政治和治理体制的过程中。当国家、政府官僚组织以更为资源强大、更为自信的姿态重新进入农村,在农村发展和转型中扮演更为积极角色之际,我们从以上的“村村通”项目故事中能够得到哪些经验教训呢?

讨论与小结

本章所关注的“村村通”项目可能要经历更长的时间才能展现出其全部影响作用,因此,我们对这个事件背后机制过程的认识也只能是暂时的。但毋庸置疑,这些故事所展现的微观过程对于我们理解有关公共产品提供的政策作用、集体治理基础和社会制度的演变有重要的意义。为了反省这些情景和事件的意义,让我们再次与法国农村19世纪修路工程做一个对比。尤金·韦伯(Weber 1976:220)透过历史长镜不无钦佩地观察道:“如同莫里斯·贝德尔(Maurice Bedel)说的那样,如果说道路‘铸就了法国的深厚情感,而且最重要的是它的爱国之情’,那么,这些情感在19世纪后期正是通过这些石子道路和铁路钢轨轧压铸造而成的。”我们反思本文中所描述的这些情景,一个疑问油然而生:随着那些石沙、水泥以及集体负债而来的FS镇修路工程究竟是延长了还是缩短了有良好初衷的国家政策与乡村民众之间的心理距离呢?难道说我们距离此事导致的痛苦太近,以致难以从另一个角度来认识这些修路故事的历史意义吗?

在《国家的视角》一书中,政治学家詹姆斯·斯科特归纳总结了历史上各种试图改善人类状况的国家宏伟项目及其所导致的灾难性后果。斯科特(Scott 1998:4—5)这样写道:

历史上,国家推动的社会工程所造成的悲剧事件大多来自四个要素的致命结合。这四个要素同时存在才会导致一个充分展现的灾难。第一个因素是以行政手段来安排自然和社会……第二个因素我称之为高度现代化的意识形态……第三个要素是存在一个威权国家,有愿望且有能力集其强制力量之全力来将这些高度现代化的设计付诸实施……第四个要素与第三个因素密切相关:公民社会弱小无力,没有能力抵御这些来自国家的设计。 我们从上述“村村通”项目中观察到了国家及其政策的积极主动角色,国家既具有“高度现代化意识形态”,又有强大组织能力来实施它“以行政手段来安排自然和社会”的抱负。而村庄和地方性社区的公民社会发育不良,无力抵制政府项目的强制推行,难以有效地维护自己的利益。

然而,国家从事社会工程的努力不是在真空中进行的,而是与地方性社会制度有广泛的互动。在本章所讨论的修路情景中,有两个相互交织的过程贯穿其中。第一个是“政治”的故事,即国家政策执行的过程以及国家官僚组织在这一过程中的作用;第二个是“社会”的故事,即社会制度和社会关系在资源动员、解决问题以及应对危机中的作用。这两个过程相互交织贯穿在修路工程资源动员和应对危机的情景之中。深入思考这两个过程之间,以及政府机构与社会制度之间的相互作用,有助于我们解读官僚制国家在经济发展和社会转型中的角色。社会制度设施可能会强化、改变、抑制或缓解国家自上而下的压力影响。如果我们忽视社会制度的中介作用,那么我们对国家及其官僚组织在社会经济生活中作用的评价就可能失之偏颇,甚至可能会误入歧途。

我们如何解读国家和政府部门在“村村通”项目中的角色呢?自20世纪80年代“找回国家”的学术浪潮以来,国家和政府政策在经济发展和制度转型中的积极作用在社会科学文献中得到了广泛的关注(Evans,Rueschemeyer and Skocpol 1985)。的确,我们在“村村通”工程故事中看到了一个积极行动的官僚制国家。在这个过程中,地方官员最为重要的任务即是完成上级政府的行政命令。

但是,一个高效率、高能力的官僚制国家到底是为了谁、为了什么目标呢?在这里,我们需要引入社会学家默顿对官僚制的批评(Merton 1968)。默顿早年研究了官僚制度特别是官僚程序和在此基础上的互动模式对政府官员行为的影响。在韦伯式国家的模式中,政府官员遵法守规、追求效率;而在默顿视野下的官僚制度中,政府官员的行为受制于官僚制逻辑及其相应的权威关系。在中国社会这一大背景下,官僚制逻辑的关键是对上负责的激励设计和任务环境,这些条件使得默顿式的官员对他们直接领导的指令十分敏感,关注任期内的“政绩工程”,由此引发常常是以牺牲长期发展为代价的行为。结果是,政策执行中的偏差和共谋无处不在(吴毅2007,周雪光2008,周飞舟2007,孙立平、郭于华2000,应星2001,张静2007,王汉生、刘世定、孙立平1997)。所以说,“村村通”项目中表现出的政府行为不是偶然的,它的意义也超越了这个乡村角落。当韦伯式组织遭遇到默顿式官僚时,我们看到了一幅与理性组织迥然不同的图画。

近年来中国政府行为的一个重要变化就是,政府官员的角色从过去的革命干部角色转变为按部就班、小心翼翼的技术官僚。在政府内部,上级官员对下级官员常常说的一句话是:“我不管你的过程是什么,我只要结果。”在执行国家政策时,不同政府部门可能暂时地、高度地紧密地结合在一起,极力推行之,“村村通”项目正是这样一个例子。这个故事表明,政府官员力图贯彻执行这些政策,以便在政绩竞赛中获胜,以此获得晋升,或者不会为没有完成任务而影响仕途;但这些行为并不总是能促进当地的经济发展。在修路期间,我多次跟随镇干部去查看工程进展、应对各种问题和危机的情况。自始至终,很难看到地方官员对村庄由此而来的公共债务负担有过实在的忧虑。他们的首要目标很简单,那就是能够按照上面的要求,完成自上而下布置的任务。为了完成这一目标,地方官员费尽心思、各方周旋,根本无暇顾及工程对这些村庄的长远影响。几个月后,FS镇在“村村通”工程中获得一等奖。对于镇领导来说,这是一项引人注目的“政绩”。

当然,“村村通”项目并不是斯科特(Scott 1998)所描述的那类灾难性社会工程,也不同于中国现代社会出现过的那些灾难性社会工程(Friedman,Pickowicz and Selden 1991,Yang 1996)。在上坡村和下坡村,修路的好处还是显而易见的:现在机动车辆能够在平整的道路上进出村庄,商贩可以一直开往村中心运送农产品,而村民也因此获得更好的经济回报。

我们不应该对这些好处视而不见,但我们也要注意到这些经历背后的那些无形的但却深远的影响。首先,是不是有其他更好的方式来使用这些资源?花费在“村村通”项目上的资源大多是从其他项目或领域中挪用过来的。上级长官意志和政治压力迫使地方官员把资源从一个领域转移到另一个领域,而不管被挪用的其他领域是否更需要这些资源。同一地区另一个镇的镇领导这样说道,尽管他的镇迫切需要灌溉设施,但他还是决定挪用20万元的灌溉预算转用于“村村通”工程,因为这项工程是政治任务,必须要完成。其次,这样的政策执行过程对乡村治理基础有重要的影响。政府公共工程的失败会削弱公共信任的基础;久而久之,这些失败导致了村庄和政府之间的沟壑,不断加深彼此间的怀疑和不信任。如前所述,镇政府和村干部之间的关系随着他们之间的互动而不断演变。集体债务的负担和随之而来的危机导致了两者关系的紧张和对抗。例如,上坡村为了还债而变卖小学校舍,导致了镇领导和康书记之间的冲突。第三,如同上坡村的例子中所显示的那样,“村村通”工程也极大地削弱了集体权威的基础。积极的政府干预还可能会阻碍自治的公共空间的出现,从而削弱公共产品供给中非正式责任的机制。因此,不负责任的政府工程项目不是一次、两次,而是多次地给这些村庄带来了伤害——让这些村背上巨额的集体债务负担、耗尽村集体资产、侵蚀原有的公共信任和社会关系、削弱乡村治理的基础。

至此,我们的讨论聚焦于“村村通”项目经历中“政治”故事的意义:政府政策和公共项目如何往下摊派,又是如何实施执行的,它们对集体治理基础的冲击,以及这背后的官僚制逻辑。现在,我们转向第二个主题——“村村通”项目反映出的“社会”故事,特别是动员资源和解决问题的社会制度逻辑。

这一章描述的故事片段帮助我们认识和解读社会制度在解决问题和应对危机方面的角色作用。基于家族关系的社会制度、关系网络和村集体在动员资源、举债筹资完成工程过程中起到了关键的作用,这在我们描述的情景中得到了明显印证。但是,这些关系并不是在“互惠”交换的工具性基础上发生作用的,相反,这些关系在很大程度上是被强制利用的。偿还债务的方式告诉我们,这里反映出的是一种“屈从压力”的模式,即哪个方向的压力越大,就在哪个方向屈就让步。而强社会关系债权人的债务,则是能拖则拖,一拖再拖。在这样的背景下,社会关系的确缓冲或缓解了这些压力。由此可见,这样的债务拖欠正是在利用社会关系,或者我们可以更为直截了当地说,各种形式的不负责任的借款或欺骗实际上在削弱乡村中信任的社会基础。

当然,我们还可以考虑另外一种解释,即债务关系本身就是一种社会关系。我们再回头看看上坡村的康书记,他曾经以颇为得意的口吻告诉我,当他从债务压力的最初冲击中恢复过来后,马上试图在困境中找到求生出路:“我把这些压力转变成动力。当时我们村的一个债主找我讨债。他给我们供应过石子。我对他说,‘如果你要等我有了钱再还你,那可能还要许多年。如果你能帮我们村从外面引进一个项目,我马上就可以有钱还你了。’现在,他正热心帮我们村引进一个项目。如果成功了,我们就可以还他钱了。”康书记也从第一年春节前夕的讨债浪潮中取得了经验教训。随着第二年春节的来临,康书记与其他村支部干部一起,带着礼物,给主要债权人提前拜年,向他们解释了村财务的情况,同时再次承诺尽快偿还债务。这种做法使得他们暂时缓解了债务压力。康书记引用当地的一句俗语说道:“有钱钱养人,没钱话养人。”在这些人际互动过程中,社会关系究竟是被人们投机利用而削弱了,还是由于这些互动而注入了新的活力,使得社会关系得以延伸、强化或转变呢?这一重要问题还有待进一步的研究解答。

在以上公共产品供给的故事片段中,我们可以清楚地看到政治和社会之间的互动。特别值得注意的是,社会制度逻辑的运行使得政治任务得以完成,使得政策执行过程可以不断地应对种种危机,并在这个过程中化解可能是灾难性的后果。很难想象,在缺乏这些社会机制的情况下,镇政府或者这两个村庄能够有效地进行资源动员、举债融资,从而完成“村村通”项目。在本章展示的“村村通”项目中,如果没有社会机制的积极参与,这里的“政治”故事就不会如此顺利地展开实现。正因为如此,如果我们要评价政府组织在中国经济发展和社会转型中的作用,就必须把它们放到更广阔的社会背景下、放进社会机制和政治制度互动的背景中加以考察。换言之,我们只有在各种制度逻辑的相互作用中才能深入理解国家治理逻辑的具体实践及其意义。我们将在下面的几章中继续扩展和发掘这一主题。