| 命若朝霜 | 收藏 |

第九章

尤三姐之死与清代的定婚法制

命若朝霜 作者:柯岚

《红楼梦》通篇常述怪力乱神,马道婆作了法术,贾宝玉和王熙凤就真的发了疯,贾瑞勘不破红粉骷髅,沉溺在自己的欲望中不能自拔,最后就死于非命。每到邪戾之事发生,癞头和尚和疯跛道人总要及时出现,有时能救,有时不能救,但他们总不会坐视不管的。独有第七十五回“开夜宴异兆发悲音赏中秋新词得佳谶”,宁国府出了不祥之兆,一僧一道两个高人再未现身。作者似乎在暗示,宁国府的邪戾日积月累,糜烂不可收拾,已经无术可救了。

中秋节的前夜,宁国府的祠堂墙下传来了一个人的长叹声,吓得众人毛发倒竖。宁国府的祠堂里是贾珍先人的魂灵,祠堂外还有一众游荡的冤魂—秦可卿、瑞珠、尤三姐、尤二姐、尤老娘。书中没有细述尤氏姐妹死后她们母亲的结局,只在第六十八回借王熙凤之口交代尤老娘已经死了。大约是在尤三姐死后,老人受不了这样的打击,不久就辞世了。尤氏在秦可卿死时称病不出席丧礼,她不知道怎样应对秦家的人,她内心对秦可卿是感到同情的。现在她又先后失去了三个亲人,虽然她们同她并没有血缘关系,但她们毕竟曾是同甘共苦的一家人,她嫁到宁国府成了贾珍的续弦,继母和两个妹妹的生活才有了着落,现在她们都去了,可是谁才是这一切罪恶的源头呢?

一、金玉之质

《红楼梦》写到六十二回,红楼二尤出场以后,作者似乎一改笔锋,很少忌讳了,批书人到这几回也很少发言了。二尤姐妹是《红楼梦》前八十回中遭遇最悲惨的女性,她们悲剧的细节也是《红楼梦》中最不堪的情节。第六十三回,贾琏想要到宁国府去会尤氏姐妹,“况知与贾珍贾蓉等素有聚麀之诮”。尤氏姐妹来到宁国府不久,宁国府就传出了她们和贾珍、贾蓉都不清白的风言风语,大约宁国府里的人,已经把尤氏姐妹视为风尘女子一类的人物了。这些风言风语未必都属实,可能有些夸大其词。但贾府里的男女关系混乱,到这时已经丑恶到让人无法想象。宁国府的家长贾珍是一个毫无廉耻的大淫棍,他的种种丑行家族里的人多少有些风闻,但凡和他沾上边的人,都会担上不名誉的嫌疑,成为洗都洗不清的受害人,贾蔷是这样,秦可卿是这样,尤二姐、尤三姐也是这样。

《红楼梦》第六十七回列藏本中有一段别的版本中没有的文字,写王熙凤听平儿说了贾琏偷娶尤二姐的事,找来旺儿和兴儿问明了实情,气得面如金纸。她开始向平儿怒骂贾琏好色,平儿劝她说“这都是珍大爷的不是”。王熙凤就开始数落尤氏和贾珍,说到贾珍毫不客气:“若论亲叔伯兄弟中,他年纪又最大又居长,不知教导学好,反引诱兄弟学不长进,担罪名儿,日后闹出事来,他在一边缸沿上站着看热闹。真真我要骂,也骂不出口来。再者他那边府里的丑事坏名儿,已经叫人听不上了,必定也叫兄弟学他一样,才好显不出他的丑来。这是什么做哥哥的道理,倒不如撒泡尿浸死了,替大老爷死了也罢了,活着做什么呢。你瞧东府大老爷那样厚德,吃斋念佛行善,怎么反得了这样一个儿子孙子!大概好风水,都叫他老人家一个人拔尽了。”[[清]曹雪芹著,脂砚斋评:《红楼梦》(脂汇本),第717页。]王熙凤对贾珍的评价倒算很客观,贾珍自己毫无廉耻,他在宁国府当了家长,怎么可能端正宁国府的家风呢?

《红楼梦》的作者有时会非常冷酷,写出当时社会残酷的真实,自己却丝毫不动声色,也不择立场,只留给读者自己去评判。尤老安人、尤氏、尤二姐、尤三姐,这是一个经历了再婚组合、家里也没有男性的十分弱势的原生家庭,尤氏成了贾珍的续弦,她们的生计才有了着落。那她们最初到底是怎样的出身?

第六十五回,尤三姐酒后大闹时说道:“姐姐糊涂。咱们金玉一般的人,白叫这两个现世宝沾污了去,也算无能。”书里再没交代过她们的出身,只有这么一句。她们本来不姓尤,父亲死后母亲改嫁到尤家,改姓了尤。继父的前妻留下一个比她们大的女儿尤氏,尤氏是和她们并无血缘关系的姐姐。尤氏不是贾蓉的生母,而是贾蓉的继母,她自己也有一个继母,她的继母改嫁时带来了两个和她没有血缘关系的妹妹。尤氏没有子女,她和贾蓉没有血缘关系,尤二姐、尤三姐和宁国府的人也没有任何血缘关系。

书里没有交代过二尤姐妹的生父和继父,只淡淡说过一句她们的母亲是有封爵的,是“尤老安人”。照清代的法律,“安人”是朝廷命妇,是六品官之妻或其母的封号。尤老安人没有儿子,应该是六品官之妻才得了这封号。六品官在清代不算很小的官了。林黛玉的父亲林如海因已不能世袭,科举出身,后来当了巡盐御史,在清代,两淮巡盐御史是七品官[参见[清]谢开宠:《两淮盐法志》,台湾学生书局1966年版,第489页。]。林黛玉的母亲贾敏的封号应该是“孺人”,比“安人”低一等。贾政最初是蒙皇帝开恩赐了个工部主事,也就是个六品官,后来升为工部员外郎,才是五品[参见故宫博物院编:《故宫珍本丛刊·钦定吏部则例》第一册,第50页b,第52页a。]。王夫人也是有封爵的,最初就是安人,贾政升了五品官,她也就升为“宜人”[乾隆朝《钦定大清会典》卷七《吏部·验封清吏司·世爵》:“命妇视夫若子之品,一品封一品夫人,二品夫人,三品淑人,四品恭人,五品宜人,六品安人,七品孺人,八品八品孺人,九品九品孺人。”《景印文渊阁四库全书》第619册,第89页a。]。所以尤家老娘的命妇等级是跟王夫人差不多的,比林黛玉的母亲还高一等。她先后嫁了两个丈夫,尤二姐、尤三姐的生父和尤氏的生父,到底哪个丈夫给她带来了这个封号呢?

看书里表面的描写,尤氏成了世袭三品爵威烈将军贾珍的续弦,也得了封号,似乎她的生父应该也是个什么官才对,似乎尤老安人是通过一次成功的再婚变成了朝廷命妇。但其实按照清代的礼法,整个社会都是提倡孀妇守节的,寡妇改嫁会受到各种非议和歧视,法律也贬损她们的社会地位。再嫁之妇是不能受封的,清代法律明确规定,“再嫁之妇不得受封,所以重名器也。命妇既已受封,义当守志,不容再嫁以辱名器”[[清]刑部编:《大清律例汇辑便览》卷十《户律·婚姻·居丧嫁娶》正文下官方辑注,光绪十八年刊本。另见,[清]孙纶辑:《定例成案合镌》卷二上,《吏部·职制·文武封赠》:“凡曾祖父母、祖父母、父母曾犯十恶、奸盗、除名等罪,其妻非礼聘正室或再醮及娼优婢妾,俱不封。”康熙五十八年刊本(日本东京大学东洋文化研究所藏本)。乾隆朝《钦定大清会典》卷七《吏部·验封清吏司·世爵》:“各官曾祖父母祖父母父母有曾犯十恶等罪及妻非礼聘正室或再醮不许请封。”《景印文渊阁四库全书》第619册,第90页a。]。所以就算尤氏的生父是个什么官,尤二姐、尤三姐的母亲改嫁过来也不可能得到封号,尤老安人的封号只能是她的第一个丈夫带给她的。尤氏的生父能娶一个再嫁之妇,还接受了两个拖油瓶孩子,从当时社会的婚姻市场情况来看,他还真不太可能是个什么官,如果他真是个官,完全没有必要找个再嫁之妇。

原来尤二姐、尤三姐的生父是个并不算小的官,比林黛玉的父亲林如海官还大点。也许他在世时,她们家中的境况是不错的,她们也是千金小姐,养尊处优,还能受到很好的教育。尤三姐虽然沦落了,但她眼界是很高的,她对世事的看法也往往不同于流俗。用世俗人的眼光来看,柳湘莲世家子弟却不务正业,成天和戏子混在一起,还时常惹些祸,三姐却对他心仪已久。

第六十四回写,贾琏的仆人兴儿向尤氏姐妹描述宝玉,大意就是一个不务正业不着调也疯疯癫癫的人。二姐听了这些描述就表示诧异:“我们看他倒好,原来这样。可惜了一个好胎子。”尤三姐却道:“我冷眼看去,原来他在女孩子们前不管怎样都过的去,只不大合外人的式,所以他们不知道。”她对宝玉的判断很准确,她也一眼就看穿了兴儿的势利。尤三姐既有不同于流俗的见解,对于世俗之事也是洞若观火。尤二姐嫁给贾琏,她起初就觉得未必是好事,因为“他家有一个极利害的女人,如今瞒着他不知,咱们方安。倘或一日他知道了,岂有干休之理,势必有一场大闹,不知谁生谁死”。

尤三姐花容月貌,才智过人,如果不是父亲早死沦入贫困,她比贾府里的众小姐们都丝毫不弱。她的清高应该有源于基因和教养的原因,她说“咱们金玉一般的人”原不是高抬自己的话。

二、沦落的尤家

可惜尤氏姐妹的父亲早死了,她们的母亲改嫁到尤家,这成了她们不幸的根源。《红楼梦》里出现过几个寡妇,贾母、李纨、刘姥姥、尤老娘,只有尤老娘是再嫁过不曾守节的。

汉唐时候,寡妇再嫁还是常见的事情,社会习俗也并不要求妇女死了丈夫以后一定要守节,甚至还有公主嫁了好几次的。北宋以后,程朱理学成为主导的官方意识形态,“忠臣不事二主,烈女不事二夫”成了判断人的道德水准的严苛要求,妇女为亡夫守节事迹出众者会得到朝廷的旌表,寡妇再嫁从此就要承担巨大的社会压力[清初名士王应奎考证宋代也不乏再嫁之例,当时习俗并不禁再嫁,至清代大兴理学才对再嫁大加贬斥。“饿死事极小,失节事极大。程子固尝言之。然先王制礼,有同居继父,不同居继父之服。则女子改嫁,固非先王之所禁矣。按宋叶水心翁诚之墓志云:‘女嫁文林郎严州分水县令冯遇,遇死,再嫁进士何某。’可见古人不讳改嫁,故于文字中见之。今世衣冠之族,辄以改嫁为耻,而事出勉强,驯致无状,反不如改嫁之为得也。”[清]王应奎:《柳南随笔 续笔》续笔卷四,中华书局1983年版,第176页。]。满族人在关外时,习俗对妇女再嫁也是比较开明的,入关以后接受了汉族儒生的理学意识形态,也开始推崇女性的贞节。清代社会对女性贞节的推崇远远胜过了以前的汉族王朝,旗人妇女也开始以贞节作为自己的绝对道德标准。到了乾隆朝,乾隆皇帝对理学的节妇观有超乎寻常的爱好,特别喜欢给节妇烈女立牌坊。于是满族人效仿守节习俗十分踊跃,甚至超过了汉族人。史学家定宜庄统计了《八旗通志》中记载的八旗节妇烈女人数,乾隆朝超过前三朝(顺治、康熙、雍正)总和。乾隆朝前55年共旌表了12400余名节妇,其中八旗节妇达7600余名,前三朝总计才不过2000余人。其中包括夫死殉节的“烈妇”,守寡多年的“节妇”,未婚守节的“贞女”,以及尚未成婚即为未婚夫殉死或守节而死的“烈女”。明朝三百年全国旌表的节烈妇女也不过35000余人,乾隆朝六十年就旌表了这个数量的一半[参见定宜庄:《满族的妇女生活与婚姻制度研究》,第136—137页。]。整个乾隆朝,中国社会对贞节的推崇达到了近乎变态的地步。

史学家郭松义指出,清代上至国家下至地方、宗族都对再嫁之妇有各种各样的歧视性政策,儒生文人更是不遗余力地提倡妇女的“从一而终”、至死不改嫁。在这样的社会风气下,寡妇中如果有人放弃守节选择再嫁,就会招致社会体系性的排斥,“其姊妹多耻之”或“邻里不耻”,有的乡村或家族要求再嫁之妇不能从正门出入,乘车不能进宅,甚至出现“至穴墙乞路,跌足蒙头,群儿鼓掌掷瓦石随之”的可怕场面。[参见郭松义:《伦理与生活:清代的婚姻关系》,第399页。]

然而无论官方意识形态唱怎样的道德高调,仍然有很多妇女迫于生计选择再嫁,甚至上层社会的寡妇也会这样选择[道光年间已故四品宗室奕炳之妻蔡氏因“夫亡子死亦无依靠”,迫于生计,与夫家族人立约准其改嫁,亲生女留于夫家,夫家不许她再来看女。参见定宜庄:《满族的妇女生活与婚姻制度研究》,第165页。]。而且她们的再嫁往往并不是自己要求的。在传统中国,守节不仅是对妇女的严苛的道德要求,也会给妇女造成巨大的经济压力,因为女性基本是不能受教育和出去工作的,没有独立生存的经济能力,她们选择守节只能依靠家人的供养,没有一定经济基础的家庭,寡妇守节就会成为不切实际的要求。另一方面,由于实行一夫一妻多妾制,再加上民间常有溺杀女婴的陋习,男女比例失衡,女性成了婚姻市场上的稀缺资源。对于社会中下层的男性来说,只要能娶亲,他们是不会挑拣女方是否再嫁的。

学者王跃生在他对清代婚姻家庭的研究中指出,清代社会寡妇再嫁并不罕见,但这主要是丧偶妇女以各种名目被婆家、娘家及其他人卖婚[参见王跃生:《十八世纪中国婚姻家庭研究:建立在1781—1791年个案基础上的分析》,法律出版社2000年版,第83—84页。]。古代社会是包办婚姻制,女性的婚姻是要由尊长做主的,初嫁的时候是这样,再嫁的时候也还是这样。根据乾隆初年发布的例文,寡妇改嫁由夫家父母主婚,夫家无例应主婚之人,始得由母家主之。《大清会典事例》对此做了详细规定:“孀妇自愿改嫁,翁姑人等主婚受财,而母家统众抢夺,杖八十。夫家并无例应主婚之人,母家主婚改嫁;而夫家疏远亲属强抢者,罪亦如之。”[光绪朝《钦定大清会典事例》卷七五六,刑部《户律·婚姻·居丧嫁娶》,《续修四库全书》第809册,第336页a。参见王跃生:《十八世纪中国婚姻家庭研究:建立在1781—1791年个案基础上的分析》,第83—84页。]

法律明确规定寡妇的夫家和母家不能因为寡妇的再嫁抢夺财礼,参与抢夺的要受刑罚,这足以说明这类社会现象是经常发生的。一个女人死了丈夫,如果她没有儿子,法律规定她不能继承她丈夫的遗产,顶多只能得到部分生活费用。如果她改嫁,她从前带来的嫁妆都不能带走[“妇人夫亡,无子守志者,合承夫分,须凭族长择昭穆相当之人继嗣。其改嫁者,夫家财产及原有妆奁并听前夫之家为主。”(《大清律例·户律·户役·立嫡子违法》)]。丈夫死了,如果她能在丈夫的家族中为自己选择一个嗣子,嗣子可以继承丈夫的财产,成为她将来的依靠,但是夫家的族人因为贪图财产,可能因为嗣子的人选和她发生争执。学者阿风在他对清代契约的研究中发现,清代很多寡妇最后不能为自己选择嗣子,原因就是夫家的亲属对嗣子人选争执不已。[阿风:《明清时代妇女的地位与权利:以明清契约文书、诉讼档案为中心》,社会科学文献出版社2009年版,第24页,第74—75页。]

翻看清代留下的各类判牍和司法档案,能找到数不清的寡妇被丈夫族人侵夺田产、逼迫改嫁甚至被逼自杀的记叙,有些是没有儿子的,有些是儿子年幼或者出门远行的。一个很讽刺的事实是,丈夫生前留下数量可观的财产,反倒往往给寡妇带来灾难。《红楼梦》里刘姥姥在女儿出嫁之后就守着几亩薄田度日没有再嫁,大约那时她已年老,也没有什么财产让人眼红。

所以在当时的社会,对一个死了丈夫的女人来说,没有儿子是一件非常不幸的事。如果丈夫的族人较为强势,她不能得到丈夫的遗产,她的女儿也同样不能。丈夫的族人和母家一般也不愿意继续供养她,而把她当作一件可以换来财富的商品,为她选择下一个婆家。即便富裕家庭的寡妇,也难逃这种命运。清代名臣陈宏谋在他的文集中记载了乾隆年间各地为获财礼逼寡妇改嫁的陋俗,在陕西,“妇女新寡,亲属视为奇货,争图改嫁,虽有贞妇矢志守节,男家女家亦不能容,只图多得财礼不顾终身名节”[陕西巡抚陈宏谋乾隆十年正月《巡历乡村兴除事宜檄》,载《清代诗文集汇编280·培远堂偶存稿》文檄卷十九,第459页a。]。江苏甚至有族长出面带头逼寡妇改嫁,“三吴恶习,妇女守节者亲族尊长中竟有无良之徒,或因有田产垂涎侵分,或因少艾图得嫁资,多方逼逐,令其改嫁。其妇坚一不从,则又设计刁难,无端污蔑,使之不能自守”[江苏巡抚陈宏谋乾隆二十五年正月《保全节义示》,载《清代诗文集汇编281·培远堂偶存稿》文檄卷四十六,第356页a。]。这应该是当时社会的一种普遍现象。

所以守节并不是件容易的事,对一个没有儿子的丧偶女性来说尤其艰难,她丈夫和娘家的族人都可能逼她改嫁,而如果丈夫生前留下了债务,被逼改嫁的命运更是无法逃脱的。《红楼梦》里没有交代过尤老娘是怎样改嫁给尤氏的父亲的,假如不了解清代社会的法律和现实,也许读者会想当然地认为她是一个道德自律较差的女性,她的两个女儿沦落风尘就是遗传了她的个性。

第六十三回贾琏来到宁国府,尤老娘不经意地对他说道:“不瞒二爷说,我们家里自从先夫去世,家计也着实艰难了,全亏了这里姑爷帮助。”这淡淡的一句话说出了她前半生的辛酸。尤老娘应该是出身名门的,年轻时候也是花容月貌,嫁了一个六品的官员,得了“安人”的命妇封号,她的第一个丈夫活着时,她应该有过幸福的光阴,可能她没有过儿子,也可能她有过,但像林黛玉的弟弟一样夭折了。她只落下了两个美丽可爱的女儿,两个孩子幼时应该是被父亲疼爱的,也是养尊处优的千金小姐。可是尤老娘的丈夫突然早死了,那时尤氏姐妹都还年幼,她们父亲的族人应该是非常强势的,尤老娘没有成功给自己选择一个嗣子,她们母女三人应该都没能得到多少财产,她丈夫的族人可能为了财礼逼她改嫁了,还让她带走了两个孩子。她为了孩子未来的生活,也不得不接受他们的安排。

在明清社会,寡妇落到这样的结局并不算非常不幸。清朝初年,大儒顾炎武嗣父顾绍沛早亡,嗣母王氏含辛茹苦将他抚养成人,后来顾炎武参与抗清被官府缉捕,很多年没有回过故乡,顾家族人为谋夺顾家田产用尽心机,王氏因此受尽欺凌[顾炎武晚年在致其从兄顾维的复信中回忆了这段沉痛的往事:“孰使我六十年垂白之贞母,流离奔迸,几不保其余生者乎?孰使我一家三十余口,风飞雹散,孑然一身,无所容趾者乎?孰使我遗赀数千金,尽供猱攫,四壁并非己有,一簪不得随身,绝粒三春,寄飡他氏者乎?”[清]顾炎武:《蒋山佣残稿·卷一·答再从兄书》,《清代诗文集汇编43·亭林文集 亭林余集 蒋山佣残稿 谦斋文集 谦斋诗集 石庄先生诗集》,第118页。]。另一位大儒钱谦益晚年娶秦淮名妓柳如是为侧室,柳如是后生有一女,没有儿子,康熙初年钱谦益死去,钱氏族人图谋钱家房产,柳如是被逼自尽[钱氏家难详情,参见陈寅恪:《柳如是别传》(下),生活·读书·新知三联书店2001年版,第1232—1238页。另请参见暴鸿昌:《钱牧斋降清考辨》,载《暴鸿昌文集—明清史研究存稿》,黑龙江教育出版社1998年版,第135页。]。顾氏、钱氏都是清朝初年江南的名门望族,他们自己也都是当世大儒,是当时颇有势力的人,自己的寡母、寡妇一样落到这样凄惨的结局。在当时的社会风气下,没有儿子的年轻寡妇在亡夫族人对家产的虎视眈眈之下,接受他们再婚的要求给自己选择一个能接受的新丈夫,已经算是不错的结局了。

尤老娘应该就是这样嫁到尤家的,她是一个朝廷命妇,但是当时的法律对再嫁之妇有歧视性的规定,命妇再嫁要“追夺(诰敕)”[顺治十六年谕令:“妇人因夫与子得封者,不许再嫁。违者诰敕追夺,治如律。”乾隆朝《钦定大清会典则例》卷三十《吏部·验封清吏司·封赠》,《景印文渊阁四库全书》第620册,第584页。]。当她再嫁以后,她的封爵就被朝廷剥夺了,书里说起她是“尤老安人”,只是提醒读者她曾经有过美好的过去,她的两个女儿也都是千金之体。尤氏比二姐三姐年长,她的生母早亡了,她的生父再婚时选择了一个再嫁之妇,应该不是一个社会地位很高的人。尤老娘就那样的不幸,她再嫁之后不久,第二个丈夫也死了,留下母女四人。书里没有交代尤氏有没有兄弟,但从她们母女四人的生活都靠宁国府接济来看,她应该是没有兄弟,尤老娘也没有给她的第二个丈夫留下一个儿子。

尤家的族人应该不是很强悍,尤氏的父亲死时尤老娘已经不年轻了,可能也没什么财产了,所以没有族人再来逼尤老娘改嫁。此时尤氏已经成年了,她的出身说不上高贵,也许是她的父亲生前做主把她嫁给了贾珍做妾,后来贾蓉的生母死了,她因为会服侍和十分顺从被贾珍扶正做了正妻。《红楼梦》里多次写到,尤氏对下人很宽厚,她来到荣国府,荣国府的下人们有时对她礼数不周,她都不太计较,也不太摆奶奶的架子。她对贾府里的姨娘特别有同情心,王熙凤过生日时贾母让众人凑份子,让王熙凤休息一天,请尤氏来帮忙操持。荣国府里的周姨娘和赵姨娘也表示要出钱,尤氏就悄骂凤姐道:“我把你这没足厌的小蹄子!这么些婆婆婶子来凑银子给你过生日,你还不足,又拉上两个苦瓠子作什么?”(第四十三回)后来她收了银子,趁凤姐不知道,就把周赵两人的银子还给她们了。她这样地同情她们,大约是因为她也曾经是这样的“苦瓠子”,可能也曾被贾珍的正妻排挤,熬了多年才成了贾珍的继室。

从这些细节都能看出,尤氏应该是出身平民家庭,吃过很多苦,她靠着自己的小心服侍才成了贾珍的继室,她嫁到了宁国府,还要接济继母和两个妹妹的生活,她是尤家的顶梁柱。尤老娘、尤氏、尤二姐和尤三姐,这是一个虽无血缘关系却能同甘共苦的纯女性的家庭,但也是一个很弱势的原生家庭。照书里写的,林黛玉父母双亡,没有兄弟和叔父伯父,如果没有她的外祖母充当监护人,她会沦落到比尤氏姐妹还弱势的境地,第五十七回紫鹃操心她的婚事曾说:“若娘家有人有势的还好些,若是姑娘这样的人,有老太太一日还好一日,若没了老太太,也只是凭人去欺负了。”尤二姐尤三姐也有外祖母,第六十六回写,尤二姐给贾琏交代尤三姐怎样认识了柳湘莲:“五年前我们老娘家里做生日,妈和我们到那里给老娘拜寿。他家请了一起串客,里头有个作小生的叫作柳湘莲。”她们的外祖母做生日能请人来唱戏,应该也是有身份的人家。不过嫁出去的女儿泼出去的水,尤老娘嫁了两个丈夫都死了,现在沦落了,她的母亲也不大管两个外孙女了。按照传统中国的宗法制度,一个家庭里边没有男人,本身就是一种灾难。这家的女性得不到父兄的保护,别人欺负她们也更少顾忌。

尤氏得到了贾珍的信任,还要小心翼翼地和她的继子贾蓉处好关系,假如贾珍先她而去,她不能继承他的财产,她的生活要依赖贾蓉供养。她的丈夫和继子原是一对禽兽不如的父子,二姐三姐虽和他们没有血缘关系,但毕竟是有亲属的名分的,他们却对她们毫无尊重。

三、三姐的反抗

第六十三回写,贾敬突然过世,贾珍贾蓉父子恰好不在家,尤氏只得先行将灵柩送往城外贾府家庙铁槛寺停放,开丧破孝,做起道场来等贾珍。因为不能回家,便将继母接来在宁府看家。二尤姐妹和她们的母亲,就这样来到了宁国府。贾珍父子很快赶回,到铁槛寺哭丧,贾珍又打发贾蓉回宁国府料理停灵之事。贾蓉回到家中,草草安排了停灵,就迫不及待地来看尤家母女。“原来尤老安人年高喜睡,常歪着,他二姨娘三姨娘都和丫头们作活计,他来了都道烦恼。”贾蓉来了就嘻嘻地望他二姨娘笑说:“二姨娘,你又来了,我们父亲正想你呢。”

宁国府死了家长,正是肃穆家孝之时,贾珍父子去了铁槛寺,“从大门外便跪爬进来,至棺前稽颡泣血,直哭到天亮喉咙都哑了方住”(第六十三回)。看上去是极尽哀苦,可是贾蓉一回去宁国府,马上就赶去调戏他的两个姨妈。作者这样的写法很具讽刺性,贾蓉见了他的姨妈第一句话就是“我父亲正想你呢”,他对这两个和他有尊卑名分的女性,何曾有一星儿半点的尊重。尤氏姐妹见他来了都道烦恼。作者不经意地交代了,她们以前就来过宁国府了,早就领教过了贾珍贾蓉父子的无耻。尤老安人这时是什么反应呢?她年高喜睡,常歪着。她对这样的情形没有丝毫反应,也许她已经麻木了,她没有能力保护她的女儿,只能听之任之。

尤二姐听见贾蓉这话就红了脸,贾蓉这样毫无避讳地调戏她们,再怎么着他也是个晚辈,二姐就开始骂他不成体统,还作势要拿熨斗来打他,尤三姐也上来撕他的嘴。看书里写的,贾蓉这时应该不比贾宝玉大多少,也就是个没有教养的混小子。宁国府里传出“聚麀”这样的风言风语,大约也是下人们过度想象的传闻,贾蓉很怕他的父亲,应该也就是胁从作恶,太出格的事情他还不敢干,但是他不比他的父亲贾珍更有廉耻,也许等他将来做了家长,他只会有过之而无不及。

尤氏姐妹这一对根本没有父兄保护又没有生计着落的弱女子来到了贾府,无异于羊入虎口。可是她们难道不也是受害人吗?从秦可卿和鲍二家的的遭遇就不难看出,清代法律对于性犯罪女性被害人的救济是何等苍白无力。尤氏姐妹遇到了一对禽兽不如的父子,虽然她们和他们并没有血缘上的亲属关系,但终归有这样的名分。她们遇到了贾珍的无耻侵犯,能做的选择和秦可卿、鲍二家的并没有太大分别,要么顺从,要么自杀。她们能去向谁呼冤呢?更何况她们全家四个女人都是靠这家供养的,如果拼个鱼死网破,尤氏在宁国府的地位也就不保了,她们今后的生活都没有着落。

尤三姐本是金玉之质,不幸父亲早亡,母亲被逼改嫁,继父又再去世,家中败落,生计无着。她们的母亲为了全家人的生活,不知已经历了多少辛酸。和她本无血缘关系的姐姐嫁到了宁国府,从妾侍熬到了正室,一直接济她们的生活。她不幸落入了宁国府这个暗无天日的魔窟,从此沦落了。尤氏姐妹来到了宁国府,遭遇了贾珍这样的禽兽,她们的选择各不一样,尤二姐是懦弱屈从的,尤三姐不甘受辱,但也无能为力,她不能当时就拼个鱼死网破,因为顾及母亲和姐姐的生活。她沉沦了,宁国府的肮脏舆论像黑云一样笼罩在四周,她最初没有反抗,也没有能力去向世俗辩白,她从此不再相信这个不公平的世界,但她也还有追求幸福的权利。

贾琏在贾蓉父子的说合之下偷娶了尤二姐,尤氏当时就觉得这不妥,但是贾珍执意这样办,她觉得二姐不是自己亲生的妹妹也不便深管,只好由他们去了。三姐和尤老娘就随着二姐来到贾琏新置下的宅子生活。贾珍这个无耻之徒并没有因此收敛,趁贾琏不在家又来家里纠缠三姐,不想贾琏突然回来撞见了。第六十五回写三姐和贾珍、贾琏二人酒后的大闹,作者的笔锋毫无忌讳,写尽了贾氏兄弟的丑恶。此时的贾珍似乎还比贾琏多些廉耻,看见贾琏回来感到“羞的无话”,贾琏的反应却是令人震惊的无耻,“你(二姐)因妹夫倒是作兄的,自然不好意思,不如我去破了这例……从此以后,还求大哥(贾珍)如昔方好;不然,兄弟能可绝后,再不敢到此处来了……你(三姐)过来,陪小叔子一杯。”

曹公此处不曾着一字评价,三姐的痛快一骂就是回答:

你别油蒙了心,打谅我们不知道你府上的事。这会子花了几个臭钱,你们哥儿俩拿着我们姐儿两个权当粉头来取乐儿,你们就打错了算盘了。我也知道你那老婆太难缠,如今把我姐姐拐了来做二房,偷的锣儿敲不得。我也要会会那凤奶奶去,看他是几个脑袋几只手。若大家好取和便罢;倘若有一点叫人过不去,我有本事先把你两个的牛黄狗宝掏了出来,再和那泼妇拼了这命,也不算是尤三姑奶奶!喝酒怕什么,咱们就喝!(第六十五回)

尤氏母女为了生计和家庭一直忍让,同意了贾琏和二姐的婚事,本以为从此可以摆脱贾珍父子,换来安生的生活,谁曾想到贾氏兄弟这样无耻,她们仍然得不到丝毫尊重,她们仍然摆脱不了贾氏兄弟的秽乱无行。尤三姐再也不能忍耐了,这家里的女人只有她有这样的胆气,决意和这些丑类一搏,“那尤三姐放出手眼来略试了一试,他弟兄两个竟全然无一点别识别见,连口中一句响亮话都没了,不过是酒色二字而已。自己高谈阔论,任意挥霍洒落一阵,拿他弟兄二人嘲笑取乐,竟真是他嫖了男人,并非男人淫了他。一时他的酒足兴尽,也不容他弟兄多坐,撵了出去,自己关门睡去了。”(第六十五回)尤三姐此时的胆气和豪气,何等痛快淋漓,面对毫无廉耻的贾氏兄弟,为了家人的平安,她放出了以死相拼的豪言。她无力阻挡世俗舆论的缠绕侵袭,但她此时的尽情一搏,是对封建礼教何其有力的控诉。二尤这对出身金玉之质的姐妹,她们本是无辜的受害人,可是娘家没有男人能够保护她们,周遭没有人谴责那些无耻的加害人,而是把各种脏水泼到了她们身上。三姐此时的反抗,是弱者被凌逼到无路可走时的绝地反击,从此她再无畏惧,面对着对女性毫无尊重、对弱者也毫无保护的男权礼教,她使出了以彼之道还施彼身的霹雳手段,何其壮烈又何其悲凉。

此后,三姐“或略有丫鬟婆娘不到之处,便将贾琏、贾珍、贾蓉三个泼声厉言痛骂,说他爷儿三个诓骗了他寡妇孤女”。贾珍父子被三姐的霹雳手段彻底击溃,从此再也不敢来纠缠侵扰。“那尤三姐天天挑拣穿吃,打了银的,又要金的;有了珠子,又要宝石;吃的肥鹅,又宰肥鸭。或不趁心,连桌一推;衣裳不如意,不论绫缎新整,便用剪刀剪碎,撕一条,骂一句,究竟贾珍等何曾随意了一日,反花了许多昧心钱。”(第六十五回)二姐担心长此下去会出大事,就和贾琏商议给三姐找个婆家。贾琏虽然无耻,但终归还是胆小怕事的,也觉得应该早做计议。

次日贾琏不出,二姐请了三姐过来,与她母亲来上座,尤三姐冰雪聪明,便知其意,自己含泪说出了她的心意:

姐姐今日请我,自有一番大礼要说。但妹子不是那愚人,也不用絮絮叨叨提那从前丑事,我已尽知,说也无益。既如今姐姐也得了好处安身,妈也有了安身之处,我也要自寻归结去,方是正理。但终身大事,一生至一死,非同儿戏。我如今改过守分,只要我拣一个素日可心如意的人方跟他去。若凭你们拣择,虽是富比石崇,才过子建,貌比潘安的,我心里进不去,也白过了一世。(第六十五回)

《红楼梦》里表示要给自己选择婚姻对象的女性,只有尤三姐这一个。她的母亲还在,尤老娘一直操心两个女儿的婚姻大事,还希望贾氏兄弟给女儿找个好归宿,她希望她们生活能有着落,不再受穷,因为她已经尝尽了贫穷的煎熬。在宁国府遇到贾珍父子这样的禽兽,她从来都是装聋作哑。生活的艰辛已经把她磨到完全麻木了,她再也不希望女儿重蹈她的覆辙陷于贫困。

可是三姐此时却说要选自己真爱的人,不论他是否贫困。在当时的社会,青年男女如果有勇气这样选择,就是公然挑战礼教与秩序。试想想第三十二回,宝玉误把袭人当作黛玉说出了自己的心事,袭人吓得目瞪口呆,心下暗度“如何处置方免此丑祸”。袭人的想法就是当时世俗的镜子,贾府里有哪一个女性敢像尤三姐这样说出自己要选真爱的心意?贾琏这时以为她选的是贾宝玉,三姐便啐了一口,说道:“我们有姊妹十个,也嫁你弟兄十个不成?难道除了你家,天下就没了好男子了不成!”(第六十五回)

尤三姐在这污秽浊臭的俗世,一如一个从未来时空穿越来的勇士,虽然她沦落在了凡尘,但她的心灵属于自由的仙界。王公卿相府里的贵族子弟,在她看来都是行尸走肉,他们纵有珠缠玉绕,也不过是毫无生气的侏儒。她心里真爱的人,是一个一贫如洗也无正经营生的沦落子弟,但她见了他在戏台上的风姿,仿佛照见了一个和她一样向往自由的灵魂,从此就在等待和他相伴终生。贾府里的奴婢们都是“不奴隶,毋宁死”,贾府外的平民家庭,都希望自己的女儿“宁做富家妾,莫为凡人妻”。尤三姐只是一个弱女子,自幼随着苦命的母亲尝尽生活的艰辛,但她并没有因此而丧失骨气,她绝不要再像她的姐姐那样去做富家的妾侍,她要照自己的心意选一个一生相守的人。第六十五回酒后的大闹,是尤三姐“置之死地而后生”的大解悟,姐姐和母亲的生活都有了着落,她不再牵挂她们,也不再忍受贾氏兄弟的无耻行径,放出霹雳手段击溃了他们,她要去寻找自由的伴侣,虽然他们还不曾相遇,她也要一心向他而去,她的勇气和信心,犹如电光石火划破了周遭全无生气的世界。尤二姐明白了她的心意:“这人此刻不在这里,不知多早才来,也难为他眼力。自己说了,这人一年不来,他等一年;十年不来,等十年;若这人死了再不来了,他情愿剃了头当姑子去,吃长斋念佛,以了今生。”(第六十五回)尤三姐这样的决定,是她对这尘世的最后一丝眷恋,她来到了污秽不堪的宁国府,看破了这富贵之家的肮脏皮相,但她相信,世间还有真正清净的去处,只要有和她一样心向自由的伴侣,哪怕终生贫寒,也值得一生相守。如果等不到这样的缘分,她宁愿从此离世独居。没有人敢否认她的决定,素无廉耻的贾氏兄弟,这时终于见到了他们用钱买不来的奇女子,他们也被她的真情和胆气折服,贾琏决心去成全这桩亲事。

四、柳湘莲退亲

可惜柳湘莲不能识得三姐的金玉之质,他竟是个糊涂无主见一味意气用事的人。柳湘莲在平安道上见了贾琏,加上薛蟠一通说合,很快就同意了婚事。在当时的社会,他这样一个不务正业的票友,又没有什么家底,很难指望娶到门第很好的妻子,尤家毕竟还有贾府这样有势力的姻亲,这亲事对他来说已经算高攀了。可是他回去一想,觉得有些蹊跷,出去打听了些风言风语,再加上贾宝玉也给他证实了这些风言风语,马上就觉得自己受骗和被利用了。他就来到贾琏居处,找了理由要退亲。“客中偶然忙促,谁知家姑母于四月间订了弟妇,使弟无言可回。若从了老兄背了姑母,似非合理。若系金帛之订,弟不敢索取,但此剑系祖父所遗,请仍赐回为幸。”(第六十六回)

传统中国,婚姻都是要由家长做主的。在此前提之下,婚姻的缔结也有一套复杂的程序,通常称为“六礼”,依次为纳采、问名、纳吉、纳征、请期、亲迎。首先是纳采,男方家长先派媒人向女方家长表明想要和对方通婚的意愿,如果女方家长同意,再派人送礼,这叫纳采。其次是问名,即询问女子姓名,取得女方的生辰八字。接下来是纳吉,将女方生辰八字到寺庙占卜,如果占卜结果为吉,再将结果反馈给女家,女家如果接受,婚姻就算确定下来了。第四步是纳征,就是通常所说的男家向女家下财礼。第五步请期,由男家选定成婚日期,告知女方,如女方家长同意,婚期就确定下来了。第六亲迎,婚期到时,男方亲到女家迎接女方到男家。

不同于现代婚姻制度的是,传统中国婚礼程序中定亲是非常重要的,定亲的标志程序是男方给女方下了财礼,聘定女方为妻。历史学家郭松义指出,无聘而婚在传统中国是无法想象的,从某种意义上说,聘甚至比成婚仪式更重要[参见郭松义:《伦理与生活:清代的婚姻关系》,第184页。]。定亲具有严格的法律效力,《大清律例》规定:“凡男女定婚之初,……务要两家明白通知,各从所愿,(不愿即止,愿者同媒妁)写立婚书,依礼聘嫁。……虽无婚书,但曾受聘财者,亦是。”《大清律例·户律·婚姻·男女婚姻》这条说得很清楚,定亲要订立婚书,婚书即是两家缔结婚姻的契约凭证。如果没有书面的婚书,但是下了财礼女家已经接受的,也同样受到法律的保护。

《大清律例》中对于悔婚的行为做了明确规定:

若再许他人,未成婚者,(女家主婚人)杖七十,已成者杖八十。后定娶者,(男家)知情,(主婚人)与(女家)同罪,财礼入官;不知者不坐,追还(后定娶之人)财礼,女归前夫。前夫不愿者,倍追财礼给还,其女仍从后夫。男家悔(而再聘)者,罪亦如之,(仍令娶前女,后聘听其别嫁),不追财礼。其未成婚男女,有犯奸盗者,(男子有犯,听女别嫁;女子有犯,听男别娶)不用此律。(《大清律例·户律·婚姻·男女婚姻》)

按照这条法律,一旦依法定了亲,一般只有对方犯了“奸盗”之罪,才可以顺利解除婚约。清代传世的判例中,女方悔婚往往是非常困难的,法律一般都严格保护原来定亲的男方的利益。学者们认为,把定亲视为结婚的必经程序,一来是因为农业社会里人们希望生活稳定,大事具有可预期性,二来是因为结婚是非常隆重的事,要给双方足够的准备时间,男方准备婚礼,女方准备嫁妆[参见郭松义:《伦理与生活:清代的婚姻关系》,第195页。郭松义、定宜庄:《清代民间婚书研究》,人民出版社2005年版,第98页。]。另外,传统中国把定亲看得这么重要可能还有一个原因,因为男性娶妻并不容易,男方要早早替自己谋划。史景迁根据一些清代的残存户籍资料,统计出十八世纪末(乾隆统治时)中国沈阳的某个乡村,百分之二十的男性是终生未婚的[参见〔美〕史景迁:《追寻现代中国:1600—1912年的中国历史》,第97页。]。这大概也能透视当时整个中国的社会状况。所以但凡有男丁的家庭,都要早早谋划定亲,即便中等以上的人家,也要早点计划,给自己的孩子找个门当户对的好人家。

定亲这种制度更多保护男方的利益,实际上它意味着一经定亲,女方就已经在某种程度上成为男方的家庭成员。已定亲之女应为男方家长服丧,在今天华北的很多农村地区也常见这种习俗[参见吴欣:《清代民事诉讼与社会秩序》,中华书局2007年版,第34页。]。所以定亲在清代社会不是小事,不是说退就可以退的。清代传世的案例中,常有因为悔婚闹出人命官司的。《红楼梦》中一共出现了三桩退婚,几乎每一次都惹出了人命。除了尤三姐自杀之外,第十五回王熙凤在馒头庵被老尼静虚教唆插手张财主家退婚,张财主的女儿张金哥和她的未婚夫双双自杀。第六十九回王熙凤派家人唆使张华到都察院状告贾琏,坚持不愿退亲,后来得了银两又被唆使撤诉,王熙凤怕以后走漏了风声,差点派人把张华杀了,过不久尤二姐也含恨自杀。

道光年间陕西曾有一起著名的悔婚案,王运聘定了屈全经的女儿给自己的儿子王杜儿为妻,嘉庆二十三年(1818)王杜儿到新疆哈密去做生意了,第二年曾经寄信回家。道光七年(1827)屈全经的妻子梁氏到县衙控告,县官准许了屈的女儿改嫁,县官的判决根据是一项“逃亡三年不还”的判例,其中规定男方逃亡三年不还的,经过官府裁断发给执照,女方可以改嫁,男方不得追回财礼。屈全经在县官裁断后将女儿另嫁给王万春为妻,并已经接娶成婚。王运不服,多次到衙门控告。后来上级知府查明,认为王杜儿只是到外地谋生,曾经寄信回家,不算逃亡不归,根据法律,判决将屈女还给王杜儿成婚。因为屈女嫁到王家已经怀孕,判令等分娩孩子生下后再交王杜儿领回。屈女的现任丈夫王万春后来提出,孩子出世了母亲正在哺乳,母子难以分离。官司又打到巡抚那里,最后还是坚持知府的判决,让屈女回去嫁给王杜儿[参见[清]祝庆琪等编:《刑案汇览三编》,第一册,第243—244页。]。从常理来说,女方相对比较弱势,男方坚持退亲,女方多会选择忍让,不会再坚持和男方成婚。学者程郁指出,也有男方悔婚另娶受到惩罚的判例,清末陕甘总督布彦泰失势被调查,他的幕僚丁宝田年轻时在湖北做幕僚,聘定了黄姓女子为妻,后来因为他到甘肃做幕僚了,就娶了孙氏为妻,孙氏死后,才续娶黄氏。丁宝田因此受到了杖八十的刑罚。[参见程郁:《清至民国蓄妾习俗之变迁》,第86页。]

五、三姐之殇

在清代社会,无论女方还是男方,悔婚都是很困难的事,法律一般都保护定亲的效力。柳湘莲一提了退亲,贾琏的反应很果断:“定者,定也。原怕反悔所以为定。岂有婚姻之事,出入随意的?还要斟酌。”(第六十六回)在古人看来,一旦下了聘礼,这婚事就是定了,不是说退就能退的。柳湘莲这时怎么反应呢?他笑道:“虽如此说,弟愿领责领罚,然此事断不敢从命。”(第六十六回)柳湘莲得罪不起宁国府,他也只是听到了些风言风语,拿不出什么证据,是不能以女方“犯奸”为由主张退亲的。但他主张退亲的理由在法律上是站得住脚的,他找到了一条法律上允许的例外。婚姻都是应由尊长做主的,清代法律规定:“嫁娶皆由祖父母、父母主婚,祖父母、父母俱无者,从余亲主婚。”(《大清律例·户律·婚姻·男女婚姻》)祖父母在,祖父母做主,祖父母不在了,父母做主,祖父母、父母都不在了,其他关系较为密切的近亲属做主。《大清律例》的官方注释中明确解释了这一条:“余亲当尽伯叔父母、姑、兄姊、外祖父母,如无,则从余亲尊长。”[[清]沈之奇撰,怀效锋、李俊点校:《大清律辑注》,第255页。]柳湘莲虽然父母双亡,但还有个姑妈在。他退亲的理由是他的姑妈在他下聘礼之先就已经给他定下了亲事,他自己定下的亲事必须得到尊长的认可,如果他的姑妈已经给他先定了亲事,他定下的这桩亲事如果还没有成婚,就是无效的。《大清律例》中对此有明确规定:“若卑幼,或仕宦,或买卖在外,其祖父母、父母及伯叔父母、姑、兄、姊,(自卑幼出外之)后为定婚,而卑幼(不知)自娶妻,已成婚者,仍旧为婚,(尊长所定之女,听其别嫁);未成婚者,从尊长所定,(自聘者,从其别嫁)。违者,杖八十,(仍改正)。”(《大清律例·户律·婚姻·男女婚姻》)柳湘莲退婚心意已决,他给自己找了一个合法的理由,这样的理由也是不会让女方难堪的。

尤三姐在里屋听到了柳湘莲和贾琏的对话,很快就明白了是怎么回事,她的梦想当时就被无情击碎了。她的一片真情换来是一个最残酷的结果。书中写道:

那尤三姐在房明明听见。好容易等了他来,今忽见反悔,便知他在贾府中得了消息,自然是嫌自己淫奔无耻之流,不屑为妻。今若容他出去和贾琏说退亲,料那贾琏必无法可处,自己岂不无趣。一听贾琏要同他出去,连忙摘下剑来,将一股雌锋隐在肘内,出来便说:“你们不必出去再议,还你的定礼。”一面泪如雨下,左手将剑并鞘送与湘莲,右手回肘只往项上一横。可怜“揉碎桃花红满地,玉山倾倒再难扶”,芳灵蕙性,渺渺冥冥,不知那边去了。(第六十六回)

尤三姐就这样决绝地去了,用了这样惨烈的方式,她用来自杀的剑,是柳湘莲定婚时的信物,她把那剑挂在床前,一直在等着他来,可是等到的却是这样的结局。尤三姐的婚姻悲剧,在传统中国的宗法社会中是必然的。柳湘莲和尤三姐的身世其实很相似,他也是沦落的世家子弟,但他一样脱不去对女性的贞节情结。平安道上贾琏和薛蟠跟他提亲时,他并不知道三姐对他有情,只当这是贾薛二人的安排,后来听了风言风语,他自然就会认为这是贾氏兄弟在利用他。他找了合理的理由来退亲,也未曾想到三姐这时在屋里听见。他对尤三姐没有任何了解,只是一时意气用事,糊糊涂涂答应了,又糊糊涂涂来退亲。

尤三姐毅然决然地自杀了,书中写道:

当下唬得众人急救不迭。尤老一面嚎哭,一面又骂湘莲。贾琏忙揪住湘莲,命人捆了送官。

尤二姐忙止泪反劝贾琏:“你太多事,人家并没威逼他死,是他自寻短见。你便送他到官,又有何益,反觉生事出丑。不如放他去罢,岂不省事。”(第六十六回)

尤二姐这时说出了“威逼人致死”的罪名,可见在当时的社会,威逼人致人自杀要承担法律责任,是尽人皆知的常识。尤三姐临终之时,心里怀着怎样的绝望,她的死是对贾珍的公然控诉。尤二姐也是明白事理的,虽然非常悲痛,但很清楚责任不在柳湘莲。柳湘莲这才对尤三姐有了直观的认识,原来是这样刚烈有情的人。可是后悔已经晚了,他又糊糊涂涂地出去,失魂落魄地跟着道士出家去了。

《红楼梦》通行本八十回后虽为续作,但对尤三姐之死的交代基本合于当时法律的逻辑。第一百零五回写贾赦和贾珍父子都被抓走了,贾府阖家吓得惊慌不已,第一百零七回写,贾政去朝内候旨,不多时旨意传出,北静王代述:

所参贾珍强占良民妻女为妾不从逼死一款。……查尤三姐原系贾珍妻妹,本意为伊择配,因被逼索定礼,众人扬言秽乱,以致羞忿自尽,并非贾珍逼勒致死。但身系世袭职员,罔知法纪,私埋人命,本应重治,念伊究属功臣后裔,不忍加罪,亦从宽革去世职,派往海疆效力赎罪。贾蓉年幼无干,省释。

贾珍是被御史弹劾的,尤三姐当众自杀,事情肯定传得沸沸扬扬,贾府的政敌就找了御史弹劾他们。从情理上说,柳湘莲的退婚是尤三姐自杀的导火索,但并不是直接原因,如果没有贾珍毁了尤三姐的名誉,后面的悲剧本来不会发生。而且柳湘莲的退婚理由(尊长已先定亲)在法律上是能够成立的,并不存在无理取闹。书中这时交代,官府调查难以证明贾珍真的侵犯了尤三姐,一来死无对证,二来时过境迁难以查清。但是皇帝下旨最后给的处罚并不算轻,贾珍被判革职,流放到边境。这处分的意思大约是:虽然查不清了,但是如果与你无关,哪里来的“众人扬言秽乱”呢?而且当时为什么不报官彻查就“私埋人命”?显然是尤氏母女畏惧贾珍的权势,只有忍气吞声就这样算了。

尤三姐的悲剧充分证明了清代社会女性在法律上的极度弱势,如果遭遇了侵犯,只有当时立即自杀才能证明自己的清白,才可能让加害人受到惩处,没有立即自杀就不被视为“贞妇”,就成了犯奸妇女,任凭舆论肆意侮辱。这是一个吃人的社会,尤三姐就这样被无情吞噬了。

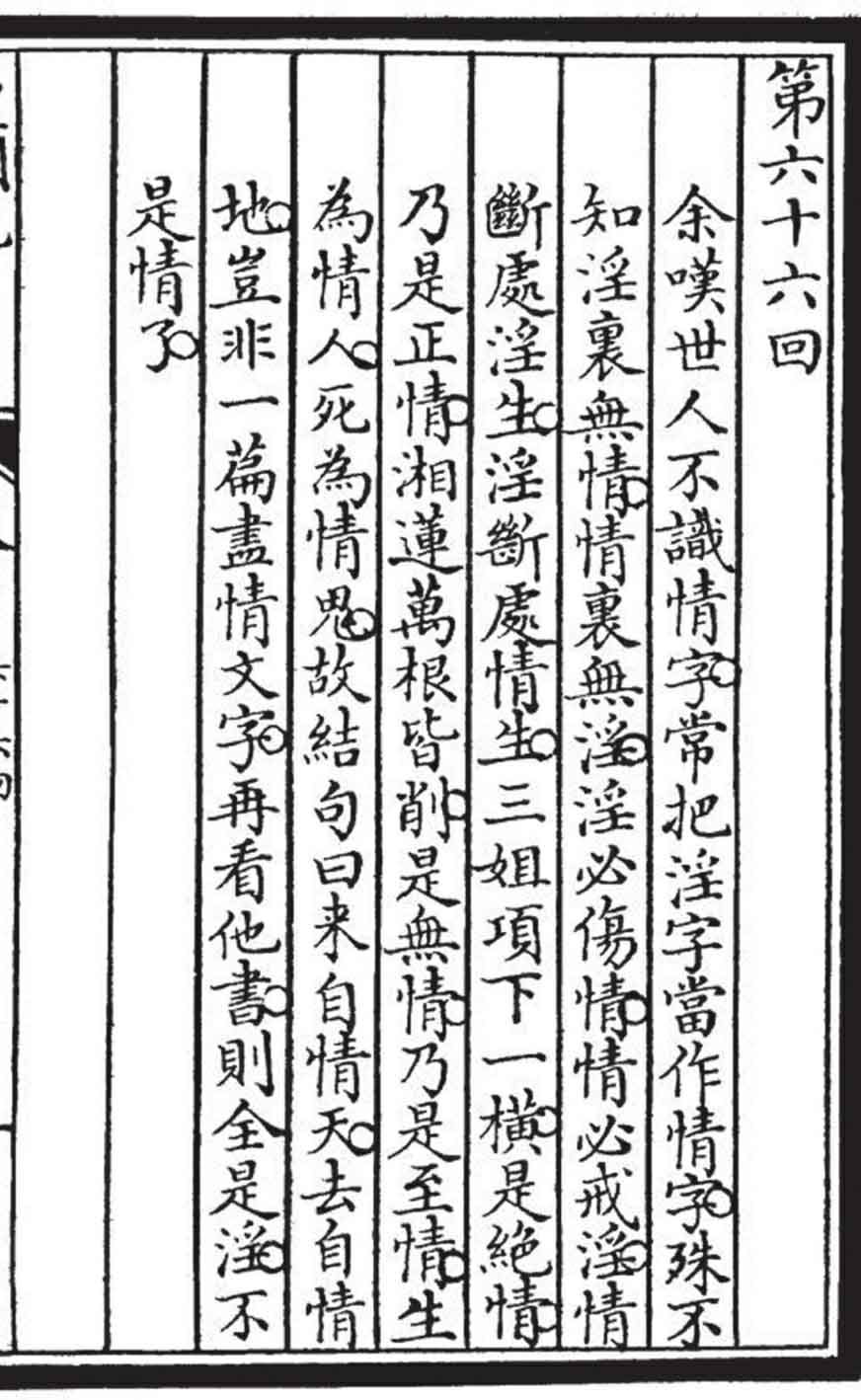

《红楼梦》第六十六回篇首有乾隆年间文人戚蓼生做的回评:

余叹世人不识“情”字,常把“淫”字当作“情”字。殊不知淫里无情,情里无淫,淫必伤情,情必戒淫,情断处淫生,淫断处情生。三姐项上一横,是绝情,乃是正情;湘莲万根皆消,是无情,乃是至情。生为情人,死为情鬼。故结句曰“来自情天,去自情海”,岂非一篇至情文字?[[清]曹雪芹:《戚蓼生序本石头记》,第2533页。]

“淫必伤情,情必戒淫,情断处淫生,淫断处情生”,尤三姐至情至性,生遭末世,情动之时,她再不愿沉沦,但她的真情甚至根本都还不被所爱知道,就被无情地击碎了,只有以死捍卫自己的尊严。即便在乾隆朝这样官方变态推崇贞节的时代,她的悲剧都打动了戚蓼生、脂砚斋、高鹗、程伟元一干封建文人,高、程整理的一百二十回本中对她的事迹做了多处改写,一定要把她塑造成从始至终都坚贞不屈,这也许不全是儒生的迂腐,而是他们真的不忍心这样美好的生命遭到这样惨痛的毁灭。在乾隆朝礼教对女性的沉重压迫中,尤三姐的故事犹如划破黑夜的惊雷,余音缭绕直至于今,成了《红楼梦》中最悲壮的一曲情殇。