| 被隔绝的女孩 | 收藏 |

第二十章

被隔绝的女孩 作者:巴尔特·范埃斯

第二天一早,我乘坐火车前往多德雷赫特。我在火车上研究了一份档案,上面叙述了利恩在1945年9月末回到我祖父母家后的生活,一直持续到1947年11月25日此报告完成时。一个名叫“儿童援助”(Le-Ezrath Ha-Jeled,希伯来语)的组织收集了这些资料,该组织在战后推动了犹太孤儿的福利事业发展。我昨晚离开时,利恩给了我这捆档案。在安静的火车车厢里,我在带有斑点的蓝色塑料桌上摊开了松垮垮的纸张,总共有大约30张,然后按照顺序摆放它们。档案里有会议报告、通信记录、家庭房间叙述,以及有关人士的总结。附录里还有各种各样的信件,包括一封范拉尔先生的来信,他认为利恩现在生活在英国或巴勒斯坦。他在信里要求偿还他为利恩支付的一些看牙费用。

“儿童援助”组织成立于1945年,其宗旨是应对在大屠杀中幸存下来的那些荷兰孩子的情况。战争结束后,那些曾经被抵抗运动人士拯救的犹太孩子被暂停送回其原来的家庭,不仅仅是简单地通过个人行动,更是通过荷兰政府支持的政策来落实。早在1944年9月,加尔文宗教徒、抵抗运动领袖格斯纳·范德莫伦(Gesina van der Molen)就已经开始印刷传单,指示其组织网络中的成员(他们已经救了约80个孩子),如果他们的父母要认领自己的孩子,就要照看好收留的孩子们。她声称,他们将自己的孩子交给了抵抗组织,就意味着他们自身失去了身为父母的权利。之后,在1945年8月13日,当政府建立“战争收养儿童委员会”(OPK)时,格斯纳·范德莫伦被任命为主席。

战争收养儿童委员会的犹太成员很少,致力于所谓的以儿童为中心的政策。这意味着在战争中幸存下来的4000个左右犹太儿童的案件将被单独处理。在委员会看来,如果他们的最大利益要通过把孩子们留在养父母身边才能达成,那么就应该如此,即便孩子们的家庭成员(可能还包括其父母)还活着。

委员会成立17天后,在战争中躲藏并幸存下来的亚伯拉罕·德容(Abraham de Jong)组建了“儿童援助”组织。其目的是对抗战争收养儿童委员会的权力。

多亏了美国犹太人联合分配委员会的资金支持,德容的“儿童援助”组织迅速将自己打造成一个严肃且专业的机构。1946年4月,该组织有30名工作人员;到了9月,数字上升到52人。其中包括社工、调查员、看护员和活动家。尽管遭到了格斯纳·范德莫伦的战争收养儿童委员会的强烈反对,“儿童援助”组织的工作人员还是很快开始对犹太儿童的境遇进行了调查。关于利恩的报告就是其成果之一。

与战争收养儿童委员会截然相反,“儿童援助”组织希望,如果可能的话(甚至会违背孤儿们的意愿),将尽全力把孩子们归还到他们原本的文化中。为了达到这个目的,他们要追寻其生存下来的亲属的踪迹,如果找不到,就寻找愿意收养儿童的犹太夫妇。在利恩的案例中,这两种选择都被加以考虑。她曾经是一个大家庭的一分子,不过,档案显示那个家庭中只有两个大人活到了1945年。

人们会很自然地认为,利恩会在一个很特殊的时刻发现自己的父母已经被杀害。然而,她的这种意识是逐渐形成的,并且延续了很长一段时间。早在1942年12月,当利恩在手中转着两枚戒指,直到它们都掉在了兔管街家中的地板下,利恩就已经与她的父母以某种方式告别了。之后,她封闭了脑海中有关他们的记忆。在某种程度上,对于这个9岁的小女孩来说,他们不再像真实人物一般存在,无论是在现在还是过去。战争结束后,有关她父母的话题依旧没有被提起,这就确定了他们已经遇害的事实,不过这个事实仍然遥远且抽象,太骇人听闻,以至于无法将其当作真实事件来深思。这种恐怖是很难想象的。利恩在脑海中重现这些事情,将要花上数十年的时间。最终,当她能够再次回忆起自己的父母时,那给她精神上带来的冲击将是非常深刻的。

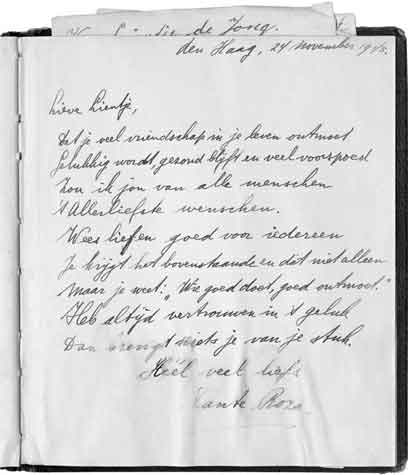

最后一个见到利恩母亲的人是萝扎(Roza)舅妈(当时她和利恩母亲一起坐上了前往波兰的牲畜运输车),她在“儿童援助”组织的报告中占据了重要的地位。萝扎舅妈的丈夫已经过世。在利恩回到多德雷赫特之后,她几乎立刻就来看望自己的外甥女,还(在去海牙的一天行程中)在利恩的诗集上留下了一首诗,日期是1945年11月24日。这是两年半多以来的诗集上的第一条记录:

亲爱的小利恩:

我希望你在生活里遇到

健康、繁荣,以及甜蜜,

在所有人之中,

我希望你最能享有这些。

如果你一直可爱真实,

我相信它们都会来你身旁

因为善良的人一定会发现

其他人也会报之以李。

所以要一直相信你的好运气

那样你就不会失败。

---非常爱你的萝扎舅妈

字迹有些模糊不清,纸还有点皱皱巴巴的,不过比起这些,我更好奇这首诗里是否有许多私人的意味。很难这样去想。萝扎舅妈对她外甥女的祝福当然是温暖美好的,但在过去的五年里,没有什么能支持“其他人也会报之以李”这种观点。能在奥斯维辛活下来确实是她的“运气”使然,但她在约瑟夫·门格勒(Josef Mengele)的医学实验中付出了巨大的代价,她遭遇了许多悲惨的事情,最严重的是再也无法生育了。20世纪30年代,利恩全家来到斯海弗宁恩的海滩玩耍。在那张集体照上,身穿白色泳装的萝扎舅妈站在正中间,手里拿着一个排球。十多年后,这张照片中23个健康的年轻男女,只有她一人活了下来。

到了1947年,当档案完成时,萝扎·斯皮罗已经离开了这个国家,先去了印度尼西亚,后来到了美国。在利恩的记忆中,她是一个天赋异禀、充满魅力、信念坚定的人。当她们第一次重聚时,萝扎舅妈不同意她外甥女穿着“社会主义青年俱乐部”的制服,于是就带利恩去买她所称的“有魅力”的衣服。利恩顺从地答应了。在空荡荡的商场里,她记得舅妈撞倒了一个展示架,上面的小瓶子散落一地,摔得粉碎。气味非常浓烈。不过,不像利恩那样非常尴尬,萝扎舅妈责备了服务人员,说他们应该在摆放商品时更加小心一点。“儿童援助”组织的报告在结论处对这个精神受过创伤女人的评价非常冷漠,她被贴上了“浅薄的波希米亚人”的标签。不过,她不适合照顾孩子的结论可能是正确的。

委员会对利恩的另一个成年亲属——埃迪(Eddie)叔叔也不太看好。他没有出现在斯海弗宁恩海滩聚会的照片上,因为即使在那时,他也被视为败家子。萝扎舅妈曾经借给他一台昂贵的照相机,他却没有归还,后来家里还丢失了一些行李箱,为此还报了警。战争爆发时,埃迪已经身处国外,和家人偶有联系。不出意料,他也不是一个少女的合适监护人人选。

不过他非常吸引人。利恩还记得,埃迪在1946年夏天突然来到弗雷德里克街的家门前,他年近三十,身着军士制服,肚子里都是他旅行相关的故事。他给利恩带来了一双漂亮的高跟鞋,但对于利恩来说太小了。有一张他们两人的合照:埃迪身穿军装;利恩则双眼明亮,整张脸因露齿一笑发生了变化。埃迪叔叔当然想在她的诗集里写点东西。不幸的是,诗集里已经没有空白页了,所以他用了一张单独的纸,利恩把这张纸塞进了本子的最后面,紧挨着萝扎舅妈的那一页。时间是1946年7月10日。

埃迪叔叔在他那一页上非常努力,而且,他对自己所写的“就像朋友一样不久后再相会”的态度无疑非常认真,就像他打算从英国给利恩寄他所许诺的糖果和自行车。不过,对于埃迪叔叔来说,他是很难信守承诺的。有一天埃迪叔叔说他会来看望她,于是她就等待着他,但交通工具出了问题。他答应会寄来身处伦敦的新妻子和女儿的照片,不过她再也没有见过他。

萝扎舅妈和埃迪叔叔都不是理想的人选,因此“儿童援助”组织就在考虑是否可以找一个犹太家庭来收养她。一对来自豪达(Gouda)的夫妇来到弗雷德里克街拜访。一切都进展得很顺利,他们还邀请利恩到他们家住了一周。一个开着宾利汽车的司机前来接她,车里弥漫着一丝木头与擦光剂的气味,这对夫妇豪宅里的网球场和大理石地板也散发着这种味道。但利恩不喜欢。她只想和范埃斯一家待在一起,最终,就连“儿童援助”组织也同意了。

一般来说,虽然很难就这些事情说服委员会,但委员会还是认定弗雷德里克街的这户人家的家庭关系极其良好:

范埃斯女士不加区别地对待孩子们。家庭内部非常和谐。人文主义的理想在这里付诸实践。孩子们愉快地相处。这里有许多犹太朋友。在被占领期间,还有其他犹太孩子藏身此处……养父母温暖和善。他们非常细致地抚养利恩,视她为自己的亲生女儿……范埃斯夫妇确实是非同寻常的人。他们一家都不虚此名。

“她现在和我们在一起。”报告里我的祖母如此说道,这句话被用作结束语。至于利恩,她已经觉得自己是家里的一部分了。采访者报告如下:

她非常喜欢自己的养兄弟姐妹。她最好的朋友是6岁的养妹妹。当被问道“你还有其他朋友吗”的时候,她回答道:“这个小弟弟(一个一岁半的小男孩)。”

那个小男孩是我的父亲,就在利恩回来两周后出生了。

最终,“儿童援助”组织战胜了格斯纳·范德莫伦,后者的战争收养儿童委员会于1949年9月1日被废止了。这意味着儿童的藏身处大体上回到了犹太人的环境之中,尤其是那些证明了他们宗教背景的地方。大约一半的孩子与父母中的一人或二人重聚。其他没那么幸运的孩子或者被寄养到别人家,或者被送到孤儿院;在一些相当罕见的情况下,一些孩子真心想与挽救并照顾了他们的家庭生活在一起,却被迫离开。大规模营救与父母分离的孩子们是一种荷兰特有的现象。成千上万个孩子被救了,但幸存者的情绪波动将在未来几十年中逐渐显现。与范埃斯一家待在一起的利恩是一个例外。在荷兰全国4000多个孩子中,在营救犹太儿童这一过程最后选择与非犹太人共同生活的仅有358人,利恩就是其中之一。

我乘坐的火车抵达了多德雷赫特火车站。我从火车站出发走了一会儿,来到了坐落于老城中心的市图书馆。我期望在这里了解到更多关于我祖父社会生活的情况,“儿童援助”组织的报告将他宣传为非凡卓越的人物。在该组织为他创作的画像中,我的祖父是一个严肃、工作勤勉、恪守原则的人。他们描述称,他的大书架上摆满了社会主义文学作品,以及有关科学技术最新发展的历史书籍和期刊。他基本上属于无师自通,对学问如饥似渴,并对人类发展的潜力有着强烈的信念。二战期间,他不惜一切从事抵抗运动;战争结束后,他靠着大幅下降的薪水来竞选公职,而这让我的祖母非常担忧。每当选举来临时,他的经济状况就会非常不稳定。

在多德雷赫特的中央图书馆里,位于旅行和青少年虚构类书籍馆藏之间的钢制夹层楼上,有一些属于地方政府的书架。我在那里读到了我祖父在战后城市发展中所发挥的作用。没花多少工夫,我就找到了一张他的照片:作为五名议员中的一位,他坐在一张高桌子旁边,手托着下颌,在市议会上发言,一个职员则在正前方的一张桌子上做速记。祖父身后的墙上挂着一幅巨大的地图,上面展示了城市改造计划。他看起来瘦削、一板一眼、非常自信,而且因持续了14个小时的提问(报告所载)而有些疲倦。

这张照片拍摄于1962年1月,此时对于我的祖父及整个城镇来说都是乐观主义的高潮。几乎像整个国家一样,多德雷赫特在战后几十年中经历了惊人的发展。自马歇尔计划的援助于1948年落实以来,曾经被毁或被盗的桥梁、渡轮、铁路线、发电厂和工厂被快速重建起来。多德雷赫特成了全国性重建工作(所谓的wederopbouw)的模板,重建工作则是靠基础设施方面的投资来推动的。我的祖父在其中发挥了举足轻重的作用,他也在全国会议中谈及了“气和水的社会主义”(目的在于通过实际干预来提高生活标准)。

到了20世纪50年代中期,这个曾经经济相对落后的地方成了欣欣向荣的工业中心。在这里,船只和飞机被组装,煤炭转化为煤气,饼干、皮革制品和香烟大量生产。我祖父曾经工作的电机工厂扩大了规模。与此同时,Tomado制铁公司受到了皮特·蒙德里安(Piet Mondrian)的抽象画艺术的启发,推出了一系列标志性产品。他们制造了置物架、书柜、沥水架、瓶内刮刀,后来还有搅拌棒、磨豆机和咖啡壶,这些都有基础配色。从20世纪60年代初开始,新成立的工厂开始生产吸尘器、涂料和烤箱。之后,杜邦公司选择这座城市来生产其神奇之物:腈纶、莱卡和特氟龙,每种产品都在一个单独的地方生产。为了满足需求,工人们最远从比利时蜂拥而来,路程长达两个小时之久。

对于我祖父来说,新的发展将成为一个社会主义未来的驱动力。人们对于新住房的需求十分强烈:干净的高层公寓中配备着盥洗室和厨房,还有几乎毫无声息就载着你升至天际的电梯。他推动开发了新的经济适用的公共住房,还有数千个同样设计合理的复制版。新的公园、图书馆、休闲中心、诊所和学校不断出现。“粮食混凝土”——其中的水泥由碎石和被拆除建筑物的砖块制成——的发明进一步推动了这个进程。有了这种魔法,历史的尘埃被一扫而光,洁净、明亮和全新的事物取而代之。当古老的新文艺复兴建筑风格的邮局及其童话般的塔楼和角楼被拆掉,并被混凝土的店面取代时,一些人表达了不满,但我祖父坚定不移地支持这一进程。对于他和其他议员来说,在市议会上进行14个小时的辩论浪费了宝贵的重建时间。

我再次看了看我祖父的照片,照片上的地图是他本人的三倍大。基于他战前和战时的经历,答案非常明显:中央规划、干净的石板、教育、汽车和停车场、更多铁路线和更宽阔的道路。这些改善将会为老弱者带来共同繁荣和合适的供应,而这将完全由工厂取得的利润来埋单。战争虽然非常可怕,却展现了政府和工业通力合作能够共同取得的实绩。

午餐时间,我到外面买了一块三明治。自20世纪60年代以来,图书馆外的城镇中心就几乎没有被翻新过,虽然曾经有拆除计划。我倚靠在熟铁栏杆上,凝视着中世纪的市政厅:市政厅华丽而又不平衡,一半是砖块,一半是石头,建在一座低矮的拱桥上。桥两边是文艺复兴时期的商人房子,阶梯式的山墙在阳光的照耀下闪闪发光。不过,这只是现代建筑中的冰山一角。在200码之外的街道上,我能看到C&A大楼上褪色的灰棕色砖块,多年来砖块上的白色镶板已经弯曲变形。

在今天早上之前,我一直无法理解,这里以及全欧洲的城市规划师怎么能把古老的房屋拆除来建造这样的建筑物。不过他们的行为至少可以在一定程度上被追溯至其对发展的自信心和摆脱过往的愿望,由此引发了战后几十年的狂热重建。当我思考我祖父及其战时经历时,我开始明白这一切是如何发生的。

我下午重新回到图书馆里,继续阅读多德雷赫特在下一个十年里的历史:就在几乎一夜之间,好消息消失了。1970年1月1日,金属制品工厂贝克尔斯(Bekkers)倒闭,220名员工失业;几个月后,制药企业契法罗(Chefaro)也宣布关门。亚洲方面的竞争突然来袭;美国取消美元与黄金之间的挂钩,导致荷兰的出口商品价格上升;之后便是石油危机。多德雷赫特曾在一段较短的时间内蓬勃发展,充满希望,现在却已落后,遭到污染,无法发挥自己的力量。多德雷赫特的大企业——Tomado、钢铁厂、皮革厂、维多利亚饼干(Victoria Biscuits)、造船厂、啤酒厂——有的破产,有的把生产工厂转移到别的地方。1975年以后,只有10万人口的这座城市一年中逐步失去了2700个工作岗位。失业引发了犯罪和吸毒,以及与摩洛哥外籍工人间的某种种族紧张关系。恰好就在失业潮开始时,这些摩洛哥外籍工人被邀请前来多德雷赫特工作。此时,我的祖父不再身居市议会之中,而是被选为荷兰议会一院(大致相当于英国的上院)的议员。全家暂时搬到了西边的一个小城镇布里尔(Brill),祖父在那里担任市长,然而他努力进入二院(下院)的希望落空了。他是一个充满激情的现代化主义者,而他的城市所遭受的挫折一定给了他很大的打击。

那天晚上,我住在码头边的一家旅馆里,这座建筑由电机工厂的办公室改造而成,而那里曾经是我祖父工作的地方。

电机工厂在20世纪70年代破产。倒闭十年后拍摄的一张彩色照片展示了一个钢铁骨架,周围环绕着大堆的垃圾和一潭死水。此时,这整个曾经满是工人的港区已经荒废,对于那些从学校毕业后就在此工作的数千人来说,这个地方一定像个坟场。我走进自己的房间,房间正对着一个铺着橡胶垫的吸烟者阳台,我回忆起祖父,他在此地度过数年,对打造这个城镇贡献颇多。

祖父过世时,我时年七岁。我非常清楚地记得他去世的消息。我父亲在客厅里接起了电话,过了一会儿开始哭泣。除此之外,我仅有与他相关的两个记忆片段:当我打碎他温室的窗户时,他非常生气;以及当我们一起打牌时,他毫不留情且坚决地获胜了。在这两个场合中,我都回忆起了雪茄的强烈味道(我们收集了装雪茄的盒子,里面还弥漫着浓重、香甜的味道和树木的香气)。我还记得他锐利的双眼。他的眼神中流露出一种伟大的感觉,一种指挥的光环,这种光环来自他英勇的战争年代经历(他从不谈论此事)和他几十年来的政治工作。我父亲回忆说,在多德雷赫特,因为是他的儿子而为人所知是非常了不起的。

对于我来说,在我23岁那年去世的祖母更加记忆犹新。她对我的爱尤其是通过厨房来传递的,她用一个小的壁挂式调料架和一系列挂着的不锈钢平底锅把厨房打理得非常整洁。冰箱上的磁铁固定着来自工党的新闻,我还记得一些至理名言(比如“生活是我们自己创造的”),它们被涂写在房子周围的木制标识牌上。她与孩子们相处得非常融洽。当我们搭乘巴士旅行时,她按下扶手上停车按钮的力量十分巨大。对于随着我年龄日益增长而喜欢共同讨论的时事,她的态度则十分消极。人们对这个福利国家给予他们的诸多好处缺乏感激之情,这让祖母非常生气,当她谈论起女人们时,这一点尤为明确。她们起床太晚,吃了太多现成的晚餐,喝啤酒,还在外国海滩上享受日光浴,而她们本应该考虑自己孩子的事情。随着她年纪越来越大,我觉得祖母的生活受到了一种失望感的影响,即她及丈夫曾经认为自己在建造的天堂成果是虚幻且无人喜爱的。我母亲引用了一封信,那是祖母在20世纪90年代中期写的,里面提到了我和我的兄弟:

然后是两个可爱的孙子。在灰暗的情绪中,我认为“一切都毫无意义”,但之后我看到了面前的巴尔特和约斯特(Joost),于是我想,是的,终究还是有目的的。

孩子们,尤其是她的孙辈们,对她来说一直是快乐源泉;当利恩的孩子们到来时,她也和其他人一样深爱着他们。但那些“灰暗的情绪”在她晚年挥之不去。在她战后记录的日记中,她提到了“持久的精神抑郁”,一部分源于国际政治,一部分则与更近的家务事息息相关。她写了收留和营救的孩子们的“忘恩负义”,以及“照顾自己孩子之外的孩子们的责任不应该强加给其他人,因为这是一个非常沉重的负担”。

在我旅馆房间的桌子上,第二套文件摆放在上面。昨天晚上利恩把这些文件和“儿童援助”组织的卷宗交给了我。这是11页的口述文件复印件,是她在2001年2月的一系列心理辅导课程中所写的,题目是《这将是一个我与范埃斯家族关系的具体故事》。利恩的“具体故事”将会成为我理解她与祖父母之间的争吵的重要信息来源。

在第4页中间,她开始了一个新的部分,谈到了她在1945年回到多德雷赫特时的事情。故事提到了范埃斯姨妈对她的接待:

欢迎仪式非常温暖。她拥抱了我,叫我“小利恩”,还说我似乎从未远去。但对于我来说,一切都截然不同了。

我进一步阅读文件,其中叙述了战后年代里利恩眼中的范埃斯家族的生活。