| 北洋夜行记 | 收藏 |

第18案 生异相五星连珠 珠市口兵匪杀警

北洋夜行记 作者:金醉

有些人,我们几乎天天见,但对他们的生活却了解不多,比如警察。一个当警察的朋友讲过几个他们日常办案的事儿,听着像段子,但其实都是真事儿。

比如接到报警说有人嫖娼,过去一抓是那人女朋友跟人偷情。有人举报网吧有未成年人上网,过去一查,是报警的人想上网没位子……

这些扯淡的事,距我们的认知很远,却可能更接近警察的日常。

老电影《我这一辈子》讲民国的警察,里头的车夫和巡警相互羡慕。车夫想当巡警,觉得体面;巡警想让儿子做车夫,挣得多点儿。

我太爷爷金木在笔记中讲过一个和警察有关的案子,发生在1920年的北京。那时候的警察,地位尴尬,简单说,就是事儿多,钱少,活在夹缝里。

太爷爷在笔记中说,这个案子整理出来,给了四五家报社,都不愿刊登,因为内容敏感。

我们很幸运,今天能看到它。

事件名称:军人弑警案

事发时间:1920年12月19日

事发地点:珠市口开明电影院

记录时间:1921年1月中旬

冬至这天,冷得出奇。

我和小宝办完事回到西四,已经快12点,胡同里路灯昏黄,隐约有狗叫。小宝边走边仰头看,我问他,你看什么呢?

“五星连珠,没见着啊?”

上星期的《益世报》说,最近五星连珠之说闹得厉害,“据观象台报告,谓主文运昌明,中国将有60年升平之象。”

庙会演讲上,也有人说,外国天文学家研究,五星连珠是大凶之象,人心变恶,杀人放火的会更多,又言之凿凿,说公历1月15日,地球将与火星相碰,世界末日来临。

我说别看了,星星离我们远得很,这些预言都是扯淡。小宝似懂非懂,“哦”了一声,又说:“也不一定,你忘了珠市口那电影院的事儿了?说杀人就杀人了。”

我掏出烟抽,笑他:“跟星星没关系,那些丘八(北洋时期对士兵的称呼)本来就不是好东西。”

11月24号,珠市口开了家新电影院,叫开明电影院。开业当晚就出了命案,一个内城巡警被当兵的打死了。那天晚上正放着电影,几个当兵的到了电影院,非要从女客通道进场,还不愿意买票。售票员说了两句,就被揍得满脸血。值勤的巡警过去劝,当兵的又是一顿推搡,和巡警打起来。那巡警年轻,顶撞起来,当兵的突然开枪,放倒了他,扬长而去。

当兵的欺负警察,不算新鲜,报上三天两头说。可这回是穿着军装当街杀人,闹得有点大。《晨报》连登了几篇评论,揭露军人恶行,督促政府惩治凶手,一星期过去,也没什么结果。

我俩边走边说,快到家门口时,路灯影里“哗啦”一声响动,有个人往门里瞧。小宝上去一把反手摁住了他。

那人“哎哟”一声:“是我。”声音有点熟。

这人是个警察,穿着巡警制服,大眼睛,黑面庞,刚才那声音是他腰里的佩刀响。我一下认出来,是内四区警署的马有才。他是个旗人,刚满二十,小时候读过几年书,民国后家道中落,不愿意做学徒,觉得当巡警体面,就报名当了巡警。

我领他进屋,问他怎么半夜来了。他看了小宝一会儿,我说没关系,是自己人。他叹了口气,头上冒出汗:“老赵、小赵都死了。”

这俩人我也认识。老赵是侦缉队的便衣,小赵是他侄子,和马有才同岁,也当巡警。他们三个,是我见过的最穷的警察。

三个月前,戴戴家被盗了。老赵领着小赵和马有才到百花深处胡同查案,三人来时,都是一副寒酸样。老赵穿着褪色的青布短褂,脚上黑布鞋打着补丁。小赵和马有才穿着土黄布的旧警服,散腿裤子,腰里系着大皮带,脚上的皮鞋磨得起了毛。马有才的鞋底还张着嘴。巡警的工资低,连拉车的都不如,但穷得穿成这样的,也不多见。

在院里屋里查了一圈,也没查出什么线索。马有才爬上院墙,往胡同里四处瞧,让戴戴放心,说肯定能抓到贼。

小赵笑他:“你丫真能抓着贼,我就请你吃烤鸭。”

老赵照头拍侄子一巴掌:“别瞎扯淡,你哪儿来钱请客?”

我见三人实在,就提出请他们吃顿饭。老赵犹豫了一下,说晚上约了人在同和居见,就去那儿吧。

到了同和居,点了五个菜一瓶酒,三人也不多说,谢过我就埋头吃,筷子跟飞一样。正吃着,来了个二十七八岁的瘦女人,穿着旗装,宽襟大袖,发髻上戴着个小小的头翅,脸上搽着厚厚的白粉,电灯光一照,特别苍白。她侧头行个旗礼,看看老赵,又看看我。

老赵介绍我,说是朋友。女人从袖筒里掏出一个棕皮夹子,打开皮夹子,抽出个皱巴巴的信封递给了老赵。老赵笑笑,把信封收进口袋:“我就收着了,改天再上门谢过。”那女人又行了个礼,看了一眼马有才和小赵,也没说话,转身走了。

吃到半夜,老赵喝得有点多,拉着我絮叨。他扯扯身上的衣服:“为啥要穿便衣?不是为了查案,我那警服、皮带、肩章啥的,都押在当铺儿呢——没钱,要穷死了[民国初年,财政紧张,分到警察厅的预算严重不足,基层巡警月薪仅1-2块大洋,还常常欠薪,收入比不上拉车。不少警察因工资太低不能养家而辞职,更严重的则去做贼。1918年,警察厅发布《严禁巡警告退》的公告,对辞职警察严厉惩罚,但情况并无好转,基层警察一直缺额,“优者去职,无能者坐以待毙”。]。”指指小赵:“这个,亲侄子,连媳妇儿都要养不起了。”小赵脸一红,架起叔叔,连说对不起。

我说没事儿,给他和马有才点上烟。马有才猛抽一口:“我们哥儿仨,算不上正经警察,都没进警队训练过。”

老赵小赵原在昌平做小生意,赔了本才来做警察,混口饭。马有才一边做巡警,一边还抽空赁辆胶皮拉车,缺钱的时候一个月有20天在街上跑,皮鞋都跑坏了。

“你这是拉黑车啊,警署也不管?”

“也管,可上头也没辙,发不上钱。”

那天之后,我再没见过这仨人。戴戴家的案子也没有了下文,好在就丢了几件首饰,她一心忙着学写侦探小说,没再过问。

马有才连喝了几杯热水,给我俩讲了老赵小赵的事儿。

同和居见的那个女人,叫王果儿,是个满族人,贩古董的。几个月前,不知怎么找到老赵,说她手里有不少稀罕的玩意儿,要能帮着脱手,可以挣点抽成。

“给的钱确实不少,我就动心了。”

我问给多少钱。

马有才伸出一根指头:“一块。”

他说,除了钱,那几天还出了件事,让他们仨下了决心——内二区有个巡长,有天在街上救了个触电的人[清末民初的警察,日常工作主要是为辖区内的百姓提供服务,包括生活的方方面面,甚至街上有人大小便,警察也要管。北洋政府明确提出:警察负有保护人民的专责。当时的民众,已经形成了“有困难找警察”的观念。由于电线电灯的普及,街上电线密布,不时有意外触电的事故发生,京师警察厅专门在各区选拔出80名警察,送内务部学习触电救护法。],救完了人,自己却半夜跑出来摸电线死了。一打听,说这巡长家里太穷,养不起一家四口,早想寻死了。三人商量了一晚上,打算试试——卖古董不偷不抢,总比穷到自杀强。

老赵当警察年头最久,在鬼市混得熟,一个月就成交了四五桩买卖。这几块钱,让三人生活大为改善。老赵赎回了警服,小赵还给媳妇儿买了双新鞋。

“小赵出事儿前,我还琢磨着不拉车了,一心一意干警察,万一当上巡长呢。”

马有才跟我要了根烟抽,问我听没听说前阵子电影院打死警察的事儿。

我一惊:“是小赵?”

马有才点头:“也是奇怪,小赵平时不在那块儿巡逻,就那天跟人换了个岗,到那里就出事儿了。”

出事儿后,马有才和老赵去打听过,“售票员说,报上都瞎说,小赵一直给当兵的赔笑脸,连碰都没碰他们一下——他连拉车的都不敢骂,哪敢惹当兵的?谁知道,当兵的突然开枪,打穿了眼睛,一声没吭就死了。”

小宝拍桌子,给马有才续了杯水:“这是谋杀啊!”

马有才叹口气,低下头。我问他老赵又是怎么回事。

“就前天的事儿,我也差点死了。”

21号下午,马有才和老赵帮忙安排完小赵的后事,5点多从齐化门(朝阳门)外回城。走到城墙根,一伙人迎面过来,个个都狠着脸,腰里鼓囊囊的。老赵小声对马有才说,别多事,装没看见,两人和这伙人擦身而过。走过几十步远,那伙人忽然转身跟了过来。老赵让马有才赶紧去叫人,自己掏出枪:“我好歹是侦缉队的,他们也不敢怎么样。”马有才心里怵得慌,就往城门跑,边跑边悄悄回头瞄。那伙人架着老赵从跑马道(旧时城墙专供上车马的斜坡走道)上了城墙,倒也没怎样,有说有笑的。过了七八分钟,马有才担心老赵,又折回去看,走到城门底下,城墙上刷地掉下个人,重重摔在一辆停着的胶皮车上,把车砸散了架。

“我吓一身汗。”马有才抽烟的手抖起来,烟灰撒一地,“再一看,是老赵。手脚都变形了,满脸是血,瞪着眼死了。”

他吓得一屁股坐地上,呆了半晌,才想起去叫人,等追上城墙,那伙人早没了。警察巡长说,敢这么白天行凶的,肯定是土匪。马有才对照几个警署的通缉画像,认出那伙人里的一个,以前是个钉马掌的,后来跟了土匪头子张群。这个张群,出了名的狠,专在城里明火执仗打劫,喜欢白天作案。警察厅一直悬赏缉捕他,赏金都到了1000大洋。

马有才说完,哭丧着脸坐了一会儿:“说不定哪天,我也不明不白地死了。”他认为,老赵和小赵,不是简单的意外。当警察几年,都没碰上过事儿,突然碰上兵又撞上匪,“肯定和做那几桩生意有关,老赵说一个瓶子在黑市就卖了500个大洋。”

小宝说有可能。他从前在天桥时,认识些做古董生意的,什么来头的人都有。一笔生意能养活几口人,有人为个破盘子能杀人。

我问马有才,出手古董时,都跟什么人打过交道?他说不清楚,都是老赵拿了东西,在琉璃厂鬼市出手。

“你后来见过王果儿吗?”

“见过一次,老赵领着去拿货,她家就在琉璃厂那儿。”

第二天,我们跟马有才去找王果儿。她住在琉璃厂南边不远的西草厂胡同,一个小三合院。王果儿家没人,大门敞开着,院里空荡荡的,角落堆了几个青铜小鼎、香炉,沾满了干树叶。堂屋像个仓库,桌子、椅子上摆满了各式各样的瓷器、玉器、珐琅,地上碎着几个大瓷瓶。

跟街坊打听,说好多天不见家里有人,“恐怕出事了,昨天半夜来了几个人,说是侦探查案,锁都撬了。”街坊说着指指西屋。

西屋里贴墙放着个老木柜,柜子上整齐地摆着几个瓷瓶,都是明代和康乾年间的旧物件。小宝伸手摸了摸柜子,一层灰,“走了得有阵子了,你们这生意可能真惹上事儿了。”

马有才慌了:“这事儿跟我们没关系啊,卖的钱都给那女人了,老赵我们就留了不到20块。”

我拍拍他肩膀,说别紧张,先找着这女的。小宝从木柜上拿了件巴掌大的掐丝珐琅瓷小碗,递给我,说可以找懂行的打听打听。我接过碗,没看出真假。

在宣武门外雇了辆马车,我带着他俩去了北新桥,找增裕当铺的王掌柜,这人是我的线人。王掌柜捧着珐琅小碗琢磨了半天,最后把瓷碗搁在天平上称了一下,笑了,说这是个新货(假货,仿造品)。他捻着胡子:“但做得跟真的一模一样。”

小宝说,既然一模一样,怎么就看出假了?

王掌柜指着上头的图:“这珐琅瓷的画,都是宫廷画师的手艺,跟外头珐琅铺子上的不一样。”又搁手里掂量了几下,“这碗仿的是康熙年间的,轻了,外头做得精,里头虚。”

王掌柜说,他见过这批珐琅瓷碗的原物,就在养心殿里。小宝说你还进过皇宫呢?他呵呵一笑,说别看我开当铺,可也是在宫里修过宝贝的人。闹拳乱那年(1900年),宫里造办处[造办处是清宫制造皇家御用品的专门机构,专为皇家制作衣服、饰品等日常用品。由皇帝特派的内务府大臣管理,各类专业作坊先后有六十余个,包括玻璃厂、匣裱作、珐琅作、油木作、自鸣钟处、如意馆等。]的人快跑光了,后来修复宫里的贵重文物,都是从民间征集懂行的人。王掌柜懂行,去过两回。

他又仔细摸了摸:“我是宣统元年(1909年)去的,这批瓷器不简单,宣统皇帝登基后头一回搞祭祀,用的就是这套东西。”

马有才要过瓷碗,满脸疑惑,不相信是假的,“要是这女的卖假货,黑市上怎么都愿意买?”

王掌柜脸一拉,冲我说:“这碗绝对有问题,你得信我。不过这兄弟说的也没错,搞古董生意的,真假参半是常有的事儿。”

我说,不如再去王果儿家拿几件来验验。马有才一拍脑门:“找戴戴姑娘吧,她跟老赵买过一个瓶子。”

小赵出事前几天,老赵带马有才去找过戴戴一回,还想查查失窃的案子。戴戴见他帮人卖东西,也凑热闹买了个粉彩双耳瓶,乾隆年间的。

戴戴不在家,胡妈从柜子里找出那瓶子,说还没擦洗,不知道摆哪儿。瓶子是松石绿釉底儿,金彩勾的轮廓,填了粉彩,戴戴家里其他东西都挺素净,确实有点不搭调。

王掌柜拿过瓶子,擦了擦灰,沿着瓶子周身摸了一圈,说是真货,“一股子喜庆劲儿,应该是乾隆年制的。”王掌柜倒过瓶子,看底子上的落款。哗啦一声,从瓶口掉出一团干草。

小宝弯腰看,从干草里捡出一根两寸长的小金簪子。马有才说,这东西没见过,可能是王果儿不小心掉下的。簪子一头精雕着一朵梅花,中间有细纹,细纹中间,錾着几个小字:德盛号。

这个店在宣武门外米市胡同,是家前清就有的老店,打金银珠宝首饰出了名。去德盛号一打听,金簪子果然是店里的手艺,但却有年头了,不太记得是给谁做的了。给了伙计一块大洋,才答应找出老账本看看。十多年前的账本上,有金簪图案样式的记录,记的名字是“东四第五巷王德清”——这人是前清新军的副都统(大约相当于将级军衔)。伙计又往后翻了翻账本,说这东西是王副都统给女儿定做的。他找来一本老相册,翻出一张照片给马有才看:“你说的是不是她?这是当时跟王副都统讨来的,他女儿大婚时候的照片,头上的东西,都是店里做的。”

这是张新娘化了妆的照片,看起来还不到20岁。德盛号本想要来照片挂在店里做宣传,不想王家很快倒了,就没再拿出来。

马有才盯着看半天,说就是她,王果儿。

我点了根烟,琢磨一会儿,跟伙计说:“但这时间对不上吧,你见过这王果儿?”

伙计一笑:“那都多少年前了,当时我才十几岁,大清还跟日本打仗呢(指甲午战争)。她后来不知怎么死了,算起来有快20年了。”说着把照片翻过来,相纸上标记着时间:光绪二十一年(1895年)。

小宝拿过照片看:“别瞎扯,这不是见鬼了吗?”

马有才脸色苍白,愣了半天,说这下真完蛋了。他认定了王果儿是索命的冤魂,“肯定是我们做多了亏心事,报应来了。”

做巡警两年,马有才一直在护国寺附近巡岗,整日要么站着,要么走着,没什么重活儿。但这样当警察,实在弄不到钱,手头紧了就请几天假去拉车。后来,老赵带他抓赌抓嫖,这才学会了点挣钱的手段,“抓赌的时候,能自己留点就留点,大家都这么干。”马有才说,就靠着这点儿收入,自己才能对付着过下去。抓嫖更省事,不用上门,每隔一阵儿,辖区里的暗门子都会主动送几个钱,“说是我们抓她们,实际上是她们花钱雇了我们。”有个山西来的老鸨跟他混得熟,逢年过节还会提点东西串门。没当巡警前,马有才觉得当警察体面,真当了巡警,干这些事又让他觉得不踏实,“我就不该干这些事儿,当巡警不该这么干。”

马有才说完,我陪他抽了会儿烟,问他,你觉得巡警该怎么当?

“我也说不清,但应该不是我这样。”他闷头抽了几口,说:“我还打过人呢,有时候看见拉胶皮的跟马路右边儿乱窜[清末民初,国内交通规则主要参考的是英国规则,车辆要求靠左行驶。直到1946年,才统一改为靠右的美式交通规则。],我忍不住就想打他。”

我叫了辆胶皮,让马有才先回家。走之前,把剩下的半盒烟塞给了他,说:“你确实干了很多亏心事,但也没害着谁。鬼魂的事儿,别再想了。”

他半信半疑地点点头,说要是过了这关,自己就不想当警察了,“这哪是当差,不是我们打人,就是人家打我们。再说,啥事都赖我们,恨不得街上有泡屎,都活该警察铲。怪不得八大胡同的窑姐儿都敢骂我们看街狗。”

马有才回去后,却没闲着。晚上9点多,他又来了西四,说打听到有个打杂的老头,从前在王家干过,还住在东四。杂役老头确实记得王果儿——闹拳乱那年,她因为穿了身洋布衣裳,给拳民拿尖刀戳死了,死前还给扒了精光。问他王果儿埋在哪儿,他也说不上来。当时北京城一片乱,他跑出城躲了一阵子,王家后来怎么样,他也不知道。

我问他:“你其实没见着她死?”

老头摇头,说其实王家人谁也没见着她死,是听街上人说的,“那天她清早出了门,就再没回来。”

“要真想打听,你们就问问北小街的阴阳先生。”

阴阳先生翻了20年的记录,没有王果儿的死亡记录,却查到了王果儿女婿的死亡记录:民国元年(1912年)闹兵变[北京兵变,又名“京保津兵变”,发生于1912年2月29日。北洋军曹锟的第三镇下属军队哗变,一般说法认为这是在袁世凯的策划和具体部署下进行的,但并无充分证据。],东单牌楼失火,被塌下来的木头砸死了。

顺着这条线索,我们打听到了王果儿的女儿:孔云梅。

孔云梅今年二十多,死了丈夫后搬到了海甸(海淀旧称),靠做针线一个人过。我们按照打听到的地址找到她的住处,没找见人。村里人说是“在城里犯事儿蹲了号子”。

城里的王果儿被侦缉队追捕,海甸的孔云梅蹲了号子——马有才琢磨出了问题,问我:“这娘儿俩是不是同一个人?”

我说有这个可能,但得找到人才能确定,“你心里有鬼,看什么都是鬼,别再想老赵小赵的死了,可能都是意外。”这么说,是想让他踏实。

马有才回警署后,我给汪亮打了个电话,让他打听有没有叫孔云梅的女犯。晚上,我在天桥、香厂和八大胡同逛了几圈,打听那个叫张群的土匪头子。这人确实出名,人人都能讲上几段他的事儿,说他敢在大街上跟警察交火,敢抢了银行坐胶皮车回家。但往细了一问,又没人说得上来张群长什么样,在哪儿活动过。忙活了一夜,就知道他是个大胖子,留络腮胡,爱穿大氅,从前在天津混码头,后来弄了把枪,带人抢了几回租界,就成了土匪头子。

过了两天,汪亮打来电话,说找着孔云梅了,但不在监狱,是给派出所拘留了,已经关了五天。上星期,孔云梅走在街上,碰见电话局的工人给人装线,她不知道从哪掏了把剪子,扯起地上的电话线就铰,“当场让巡警逮着了,拘留15天。这女的就是一个二愣子,人家装电线的也没惹她——你打听她干啥?”

我没跟汪亮解释,说到了派出所当面聊。还没出门,来了个巡警,慌里慌张一头汗:“金大爷吗?马有才让找您!”

中午,马有才回警署汇报,有人给他留了个条,说见着张群一伙了,在永定门外中兴旅馆赌博。马有才脑子一热,叫上几个巡警就去永定门抓人。走到一半,脑子转过弯儿,觉得不对劲儿,就找人来报信儿。

“……我们也没钱打电话,他又怕土匪跑了,就叫我来找您,他自个儿领人去永定门了。”

我让小宝去找汪亮,我跟着那巡警去永定门。他不愿意,说:“明摆着是坑,马有才都看得出来,我得去。”

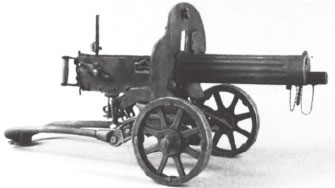

中兴旅馆在永定门火车站南边,是个日式的老旅馆,里外都是木头的。马有才和几个警察聚在大堂里,正揪着旅馆老板和伙计盘问。看见我和小宝,马有才招呼我们过去。我扫了他们一眼:“七个人,扛了三杆枪[北洋时期的基层警察一般不配枪,即使配枪也是军队的长步枪。],就敢来抓土匪?”

马有才脸一红,说就这三杆枪还是凑的。我一把拉过他,说赶紧走,要出事。他抹着脑门上的汗:“我知道有问题,但得给老赵报仇啊……”

话没说完,楼上哗啦一片响,下来一群人,都是二十多岁的小伙子,手里拎着长枪,腰里别着尖刀,吊着手雷。领头的是个胖子,披着件灰毛皮大氅,络腮大胡子,头发蓬得像鸡窝,鼻梁上却架了副圆边眼镜。他手里握着把盒子炮,一边下楼一边退出弹匣装子弹。

马有才伸手抓了下我胳膊,说那天和老赵碰见的,就是这伙人。我握了握口袋里的勃朗宁,又松开,抬手朝那土匪头子拱了拱手:“张群先生?”

张群一愣,看了我一眼,又看看马有才,点点头没说话。他朝身后摆摆手,两个土匪走到我们身后,关了旅馆大门。张群装完子弹,拿弹匣指指马有才,对我说:“认识?要不认识还来得及走。我是替人办事,只找警察。”

几个巡警有点懵,松开旅馆老板和伙计,犹犹豫豫地抓住腰里的佩刀。马有才皱起眉头,看着我,脑门上又冒出一层汗。我拉马有才过来,说这是我表弟,哪里得罪了张先生,我可以替他赔不是,“要是钱的事儿,那更好商量。”

张群哈哈笑了一声,肚子一鼓一鼓地,说:“我跟人谈好的生意,没法改,只能连累你了。”说完,咔嚓一声推上弹匣,其他土匪也都拉起枪栓。

小宝骂了一声,挡在我前面。这时,外面突然传来一阵哒哒的声音,噼里啪啦跟放鞭炮一样,紧接着变成一片嗡嗡声。还没来得及琢磨,木墙上撕开了一道口子,木屑飞起一片,鞭炮声越来越响。一颗子弹擦着我脸颊飞过,小宝一下把我和马有才扑倒在地上。

张群一伙哗地散开,往楼梯底下钻,有人猫着腰往外跑,子弹扫在身上,炸开一团血雾。

张群从楼梯后头开枪,一边扯着嗓子嚎:“妈的!是机枪,我们给人下套儿了!”

外面火力越来越猛。我拉马有才滚到柜台后头,翻身穿过大堂,找旅馆的后门。小宝爬到一个土匪尸体上,从尸体腰里摸出一个手雷,就地一滚,到了窗户边。他扒开稀烂的窗纸往外看了一眼:“我×,是当兵的。”说完,拉开手雷,甩了出去。外面“轰”的一声,机枪哑了。

我说你怎么还会玩儿这个?小宝趴在门口瞄了一会儿,确认外面没动静了,说:“天天看你那些报纸,欧洲战场(指一战)上的东西我都认识了。”

我站起来,把马有才从柜台后头拽出来。见那几个巡警全死了,马有才惨白着脸,抖得像筛糠似的。旅馆后门出去是铁道,我和小宝、马有才沿着铁轨往西走了一阵,看见前面有个人磕磕绊绊地往前走,是张群。

马有才“哎呀”叫了一声,拔出佩刀冲上去,和张群扭在一起。张群翻过身,骑在马有才身上,掐住他的脖子。小宝赶上去,一脚踢翻了张群。他躺在地上呼呼直喘,肚皮像个球。喘着喘着,他张嘴哈哈笑起来,坐起身,摁住腿上的伤口,哎哟了几声。他拿手抹了抹嘴巴,沾了一脸血,张嘴大骂:“真你妈妈的不够揍儿(不够朋友)。”

我拉起马有才,问张群怎么回事。张群指指马有才:“我收了钱,要弄死他。”又指指自己,“现在我差点儿没被人弄死。”

我递了根烟给他:“哥们儿爽快。”

要杀马有才的,是个叫曹八的保定人。半个月前,曹八找到张群,什么也没说,先搁下500个大洋,“说让我先花着,他妈妈的,我可不是这种人。”张群摸摸肚子,“我问他什么事儿,办了事儿再拿钱。他说,给我杀三个人。”

曹八让张群杀三个警察,老赵、小赵和马有才。他给了张群几件军装和枪火,让他借着街上的冲突,装作当兵的[民国初年,军阀依仗军队崛起,获得政治话语权,军人成了一个有特权的社会群体。军人利用其身份进行秩序破坏成了主要的社会犯罪类型,并且衍生出了冒充军人犯罪的形式,被媒体称为“穿灰衣的犯罪者”。《益世报》文章曾分析,为何冒充军人犯罪盛行,因为“军人权威优于工人、商人、农人;军人受普通法律之制裁轻于工人、商人、农人”。],制造意外事件。张群嫌这样太磨叽,在电影院杀了小赵后,就扔了军装,直接在朝阳门堵了老赵。

“曹八是当兵的?”

张群摇头,说他就是个仆人,“弄得很神秘,我早把他查清了,直隶督军[曹锟在1923年成为中华民国大总统之前,主要的政治生涯是在保定做直隶督军。]家里的仆人。”

马有才说:“弄错了吧?我们哪儿认识什么直隶人,更没得罪过督军。”

张群被烟呛到,咳嗽起来,腿上伤口直冒血。小宝从他身上扯了块布,给他包了伤口。张群哼哼几声,笑着说:“这事儿我也查了,你们是不是偷了皇宫里的什么宝贝了?”

马有才“啊”了一声:“皇宫宝贝?那些玩意儿不是我们偷的。”

我让他别着急,先听张群说完。

张群一摊手:“没了,我就打听到这么些个。”他吐了烟头,“姓曹的想杀我灭口,算是摊上大事儿了。”过会儿,他跟马有才说:“敢这么当街杀你们,是知道你们怂。”他指指自己,“以前在天津卫,我也干过巡警。”说完又仰脸哈哈笑起来。

一辆货车从旁边铁轨路过,轰隆声淹没张群的笑声。他收起肚皮,翻身爬起来,跳上了货车。

小宝想追,我拦住了他。

傍晚,我们三个在西直门外高亮桥派出所(今高粱桥斜街附近)见到了孔云梅。孔云梅和王果儿就是一个人。除了孔云梅没有鼻尖上的痦子,娘儿俩长得一模一样。看见马有才,孔云梅先开了口:“是为老赵、小赵的事儿来的吧?”

民国元年,孔云梅丈夫死后,生活没了着落。她仗着自己小时候的家境,见过好东西,就跟人做起了倒卖古董的生意,在琉璃厂小有名气。半年前,有个直隶来的人找她,说是有位大官喜欢古董,想托她找一找。我问她那直隶人是不是叫曹八?她点点头:“我一听大官找,钱肯定不少,一口答应了,没想到他要的是宫里的玩意儿。”但又贪那些钱,她就想了个点子,让宫里的太监帮忙。这几年,不少太监出了宫,宫里就没了秘密。她找了个姓卢的太监,跟宫里造办处挺熟,“但也不能让太监往宫外偷东西,这几年,皇帝把东西当成自家的,都赏给了亲戚[溥仪退位后,在紫禁城内保留小朝廷,从1909年至1924年11月出宫,他曾用各种方法将大量宫廷字画、书籍、珍宝带出宫。溥仪的堂弟溥佳曾说:“当时,我们想了一个自以为非常巧妙的办法,就是把这大批的古物以赏给溥杰为名,有时也以赏给我为名,利用我和溥杰每天下学出宫的机会,一批一批地带出宫去。”]。太监偷东西,查出来非砍头不行。”

孔云梅让卢太监把造办处的瓷器、玉器等,偷偷用相机拍下来,记下尺寸规格。她找了个从前在造办处干过的师傅,按照片规格仿造个一模一样的,交给卢太监。卢太监抱着假古董进宫,换出真的带出来,连看门的护军都看不出毛病。古董带出来,曹八带回直隶挑。剩下的,孔云梅就转手卖。

马有才使劲拍腿,苦着脸:“要知道这样,肯定不干这事儿!可你为啥不自己卖,非找我们?”

孔云梅说古董生意圈子小,自己卖太显眼。干这些事的时候,她心虚,就化装成了母亲的样子,在城里租了个院,“我妈死得稀里糊涂,也没啥记录,用她的名字,万一出事儿有个掩护。”

她盯了马有才一会儿:“其实我早就见过你。”孔云梅说,她有一回去油盐铺,见一个巡警拿了个大碗买香油,先掏了一毛钱,跟人说买一毛钱香油。卖油的给倒了一勺油,他又说记错了,是要买醋。把香油倒了,重新打了一毛钱的醋。他那碗粗釉糙瓷,底子不平,香油存了一层——买了醋,还赚了一层油,“这是赖皮穷鬼才干的,没想到当警察的也干。后来我就盯上你们仨,觉得这事儿你们准肯干。”

马有才脸通红,摆手让孔云梅别说了。小宝没憋住,笑了一通。笑完,小宝说:“说说你自己,怎么忽然铰人家电话线?”

孔云梅没吭声。

我说:“是觉得躲这里安全吧?”

孔云梅“嗯”了一声,说卢太监也死了,在烟馆抽烟,好好的就死过去了。见过宝贝的人一个个死,她就知道事情败露,大官是要灭口,就想了个办法,让巡警把自己拘留[根据当时的违警罚法,妨碍电报、电话之交通,要判15日以下拘留。—— 参考徐珂《老北京实用指南》]了。

第二天,我给了马有才一笔钱,让他先离开北京躲一躲。他一个人过惯了,也没牵挂,拿钱就走了。走了一会儿,又回来:“戴戴姑娘家那案子,我可能破了。”

我说,什么时候了,还惦记这事儿。

他一笑:“总得干件警察该干的事儿。”

孔云梅铰人家电话线那事儿,让马有才想到了电话局的接线员。他这几天抽空去电话局查了记录,戴戴家那几天正好有人进屋修电话线。马有才说,要是他没猜错,那接线员就是贼。

阳历年过后半个月,保定出了件大事——直隶督军被人袭击。《白日新闻》登了篇报道:

一月十四日九时许,曹督军阅兵既毕,戎装骑马回营,一汽车突至,冲进卫队之中,登时人仰马翻,一枪手穿着大氅,于车里向外射击,卫队回击,将其击毙于车内。

不料另一枪手装扮成洋车夫,猝然开枪,击中曹督军随从曹八。侍卫相救时,仍有意识,曰:我中枪矣,速拿凶手。送入天津总医院,伤情过重不治而亡。现凶手仍未拿到。

——《枪手军营前逞凶,督军随从命殒当场》

小宝说,穿大氅的肯定是张群,不知道车夫是不是马有才。

我没说话,点了根烟抽。拿起报纸又翻翻,看见报头上的日期:1月15日。忽然想起,今天就是地球与火星相碰的世界末日。

世界似乎还好好的,从前怎样,现在还怎样。

整理这个故事时,我翻了些资料,发现民国北京,市民对警察的评价很纠结。有人骂警察是“臭脚巡”“贱骨头”,手里的警棍是哭丧棒。《北平风俗类征》里说警察:御苑禁城修马路,马路旁边栽柳树,柳树底下站巡警,夹着黑棍抹黑油,穿洋靴,戴洋帽,身穿一件狗皮袄,月月口份开不少,除去吃喝一个剩不了。

但要出点事儿,又总慌着找警察。妓女想从良,跑去找警察;家里没饭吃,找警察;路上有人拉屎撒尿,警察得管;胡同里有疯狗,警察得抓。1940年的《警声》杂志说,民初时,“娶妻、生子、搬家,甚至在大街上一言不合而揪起来,那也是叫警察的时候多”。当时报纸记载,老百姓经常揍警察,赌徒、粪夫、泼妇、醉汉、疯子、工人、煤铺伙计、拉车的,不计其数。

警察和城市之间的关系,有点像医患关系。

金木遇上的三个警察,性格老实,但也会欺负人。政府管军人,军人欺负警察,警察欺负车夫妓女,车夫妓女就只能找时机在客人身上撒撒气,受不过气的人就去当土匪了。他们都是社会链条中的一环,上有权力压制,手中又捏着些权力,好像有种身不由己的宿命。

但事情不该这样。心理学上有种畸形性格的描述:惧怕权威,又渴望成为权威,造就了一种欺软怕硬的心态。这种心态,有时候会变成社会性格。

人人身不由己,那就真惨了。