| 本所七怪谈 | 收藏 |

第三篇 搁下渠

本所七怪谈 作者:宫部美雪

1

“看来像是岸涯小鬼的恶作剧。”

嘈杂的人声里传来特别洪亮的说话声,让阿静回头张望。

这里是两国桥东边桥头的一家麦饭铺,现在是中午时分。在这个光是呼吸就会流汗的季节,朴素的山药汁麦饭吸引了不少客人。对负责端菜的阿静来说,此时正是一天中最忙碌的时刻。

说这话的是负责本所深川一带的捕吏头子——回向院茂七。

“热天吃山药汁麦饭最好。只要把这个装进肚子里,就绝不会中暑。”

他老是这样说,也时常来吃饭。茂七通常都是单独来,今天身边却有个醒目的美女。

她年约三十,肤色白皙,脸颊丰满柔嫩,嘴唇的胭脂鲜艳夺目。

“哎,是富士春。”

听到斜眼瞧那女人的客人如此低声说道,阿静恍然大悟。

(原来是常磐津[一种古典音乐流派,一七四七年由常磐津文字太夫在江户开创,以三弦琴说唱的方式为歌舞伎舞蹈伴奏。]的三弦老师……)

难怪打扮得这么时髦。

阿静想到自己比富士春年轻,却双手粗糙、头发干枯,而且系着围裙,突然悲从中来。

虽然阿静明知拿自己和以技艺为生的富士春比较,本来就不合理,但会这样想,全因为失去庄太之后太寂寞了。

庄太未过世之前,阿静认为自己是全江户最幸福的老婆,鲜眉亮眼,美得甚至不输吉原的花魁。

如果庄太在自己身边的话。

想到此,阿静再度感到无依无靠。那股想追随庄太而去的心情,像冷水般渗入体内。

“听说岸涯小鬼是水獭化成的妖怪?”

一旁响起铺子老板的声音,阿静这才回过神来。

“这个啊,有人说是水獭,也有人说是狐狸,各种说法都有,不过好像没人知道真相。”

茂七头子边扒饭边如此回答。

茂七,酱油颜色的脸,嘶哑的嗓音,已经到了有孙子都不足为奇的年纪,但聊得起劲儿时,简直像个天真的孩子。

不仅茂七,在座的客人也停下筷子,捧着大碗,一副轻松自在、无忧无虑的神情,侧耳细听或在一旁插嘴。

“说是这么说,但头子真相信那种事吗?”

坐在角落的年轻师傅奚落茂七。茂七“哦”地应了一声,接着说:

“当然相信,那传说是真的。我有个姜太公朋友,连钓的鱼都被拿走了,好不容易才逃回来。”

阿静不禁微微笑了起来。

他们说的是“搁下渠”的传说。正如那年轻小伙子所说,这的确不是头子平日的作风。

阿静继而又想,头子的这番闲谈大概是想替她打气。虽然他嘴巴上说了种种理由,但每隔两三天就来铺子,应该是惦念着她才来的吧。

这的确值得感谢,可是心里的那个创伤已无法弥补了。

“搁下渠吗?我本来以为那只是无聊的怪谈,顶多是狸猫的恶作剧而已。”

老板歪着头说道。

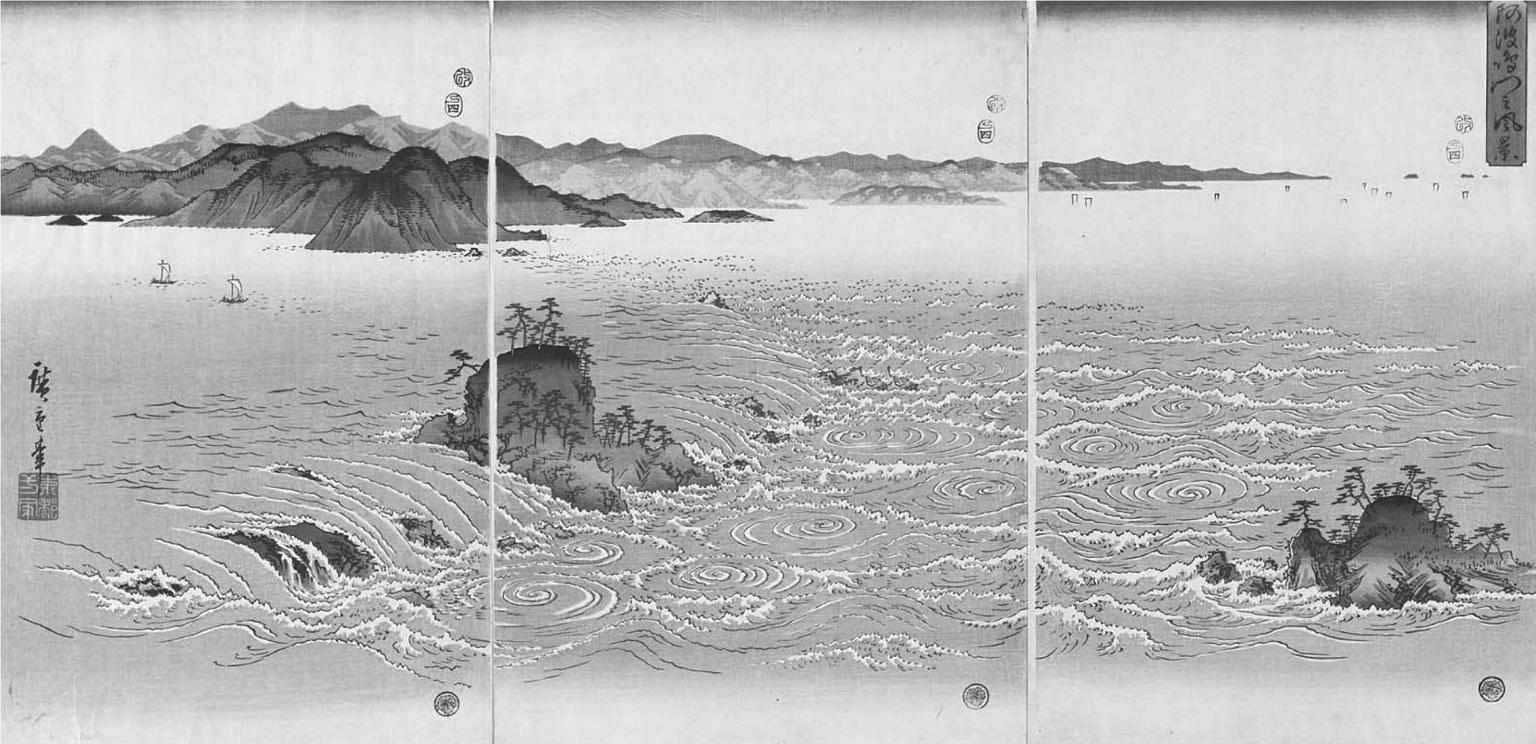

搁下渠是本所七怪事之一,阿静曾听人说过,也曾看过图画。

据说到了傍晚,若有满载而归的钓客兴高采烈地路经本所锦系渠附近,不知何处便会传来这样的叫唤:

“搁下……搁下。”

即使认为听错了而置之不理,那声音也会一直紧追在后。当事人害怕得跑回家后,才发现渔篓里已空无一物——这是传说的内容。

庄太以前曾如此笑道:

“多半是平素爱夸口的钓客,因钓不到鱼,为了挽回颜面而绞尽脑汁编造出来的鬼话。”

“难道你不怕?”

“叫卖鲜鱼的小贩,听到有人叫你搁下鱼,怎么可能真的搁下?所谓七怪事,起初应该只是一种俏皮话吧。”

庄太是个很有活力的人……每次想起他,阿静总会在心底哭泣。

“岸涯小鬼到底长什么样子?”

坐在后面的其他客人如此问道。茂七头子转过身子回应,来劲儿得简直口沫横飞。

“听说长得很恐怖。身子虽然只有小毛头那般大,但双手和双脚都有类似鱼鳍的蹼,而且指甲尖锐,头大约有酱油桶那么大,睁着婴儿头大小的眼睛,嘴巴大概是大板车车轮的一半大,嘴里长满匕首般的獠牙。不管是鲤鱼还是其他鱼,它都能连头带尾嚼得咯吱作响,连骨头都不剩。而且啊……”头子煞有介事地压低声音继续说,“听说碰到岸涯小鬼时,必须丢出渔篓内最肥美的鱼,趁那家伙吃鱼时赶快逃走,要不然会被那家伙吃掉。”

店里笑语喧哗。富士春也静静地微笑。

“搁下渠会出现岸涯小鬼,是真的吗?”

“当然是真的。我家的小伙子还看过它的脚印。”

这回客人不禁喧闹起来。

“什么样的脚印?”

“听说跟大得出奇的青蛙很类似。那小子不是胆小的家伙,但看到脚印时也吓得几乎直不起腰,爬着回来了。”

“脚印往哪里走?”

老板探出身子问道。头子竖起手指示意方向。

“听说一直到三之桥那边。我赶到现场时,脚印就消失了,太可惜了。”

阿静首次感到震惊。

阿静住在三之桥附近——绿町五丁目竖川旁的十户毗连大杂院。

心里发毛的并非阿静一个人,其他客人也格外安静。

接着响起一个分外响亮,像要一笑置之的声音,是个刚进门、看似游手好闲的男人,脸颊上有个大伤疤。他相貌和善,一副机灵的样子。

“这没什么,在我家乡不叫‘岸涯小鬼’。外观虽然有点可怕,但光吃鱼,不使坏。”

“那原形到底是什么?”

男人哼了一声说:

“听说是死不瞑目的渔夫或鱼贩转世投胎的。”

铺子里笼罩着与方才意味不同的静默。

在这麦饭铺出入的客人大多知道阿静的身世,不但知道阿静过世的丈夫庄太是鱼贩,也知道庄太死于非命。

“喂,你别胡说八道。”邻座客人责难地说。

游手好闲的男人抬起下巴说道:

“我哪里胡说八道了?在我家乡的确是这么说的。卖鱼为生的人横死、不能瞑目时,就会变成岸涯小鬼。”

邻座男人也一副要打架的模样,撑起上半身。茂七头子居中调解:

“大男人没必要为这种事吹胡子瞪眼睛。是我不对,不该提这事。说来说去,岸涯小鬼应该是水獭化成的妖怪,一定是这样的。”

不久,头子打算离开铺子时看着阿静,扬了一下眉毛。

(抱歉,事情竟变成这样。)

他的表情似乎是这个意思。阿静默默鞠躬。跟在头子身后的富士春,也一副要阿静谅察的样子微微点头。

接着,有那么一会儿,她有口难言地望着阿静。那眼神强烈得令阿静不禁往后退,只是她终究没开口说半句话。

(这人好文静……可是她为什么那样看我?)

对方是常磐津三弦老师,声音应该娇滴悦耳,也应该很大方。如果她有话想对阿静说,不可能沉默不语。

阿静有些在意,事后不动声色地提起富士春的事,麦饭铺老板竟说了些出人意料的话。

“她很可怜。本来声音很好听。”

“本来声音很好听……”

“是啊。听说喉咙长了恶性肿瘤,声音哑了。叫不出声的杜鹃鸟,太可怜了。”

“以前就这样吗?”

“不,好像是一个月前恶化的。邻居发现富士春痛苦得喘不过气来,用木板把她抬到了町医生那儿。”

富士春那有口难言的眼神浮现在阿静的脑子里。

原来那么美的人也会遭遇不幸。

人生真是不如意之事十之八九。活在这世上,根本没一件好事。思及此,阿静不禁停下洗碗的手,失神地呆立一旁。

2

阿静今年二十四岁,带着刚满周岁的角太郎,白天在麦饭铺做事,晚上忙着针线活的副业。母子俩如此相依为命的日子已过了一个月。

她与过世的丈夫庄太,是两情相悦结为夫妻的。夫妻感情好得令人羡慕,两人也有梦想,打算努力工作存钱,将来在大街开铺子,没想到庄太竟死于非命。

一个月前,梅雨季节总算结束了。当令人心情愉快的季节来临时,庄太却不知被谁杀害了。

庄太的尸体浮在大川旁的百本杭。他那天如常到鱼市进货,之后也有很多人看到他在叫卖。不料他在傍晚时突然失踪,过了回家时间还不见人影,正当阿静担忧不已时,传来的竟是他的死讯。

他并非溺死,脖子上留下明显的被人绞死的痕迹。

回向院的茂七头子一面安慰哭泣不已的阿静,一面竭力追查凶手。

然而一点线索都没有,无论如何调查,都找不到庄太惨遭杀害的原因。

“你别灰心。一边料理后事,一边耐心等着吧。”

头子这么说道,并为了阿静和角太郎往后的生计帮她找了工作,正是在麦饭铺工作。

角太郎还小,阿静决心不论怎么拼命工作,也要把孩子养大,否则对不起庄太。

话虽如此,但每当她望着呼呼熟睡的角太郎,将座灯拉到身边一针一针缝衣服时,看到角太郎那天真的脸孔,有时会想到庄太开朗的脸庞,此时,阿静便会陷入笔墨难以形容的孤寂。

阿静本就不是刚强的女子。庄太之所以会爱上阿静,正是因为阿静的那种娇柔,那种放她单独一人似乎就会消失了的柔弱。

“你什么都不用担心,有我在。”

这是庄太的口头禅。阿静倚仗着他,全然让他呵护着,过着虽贫穷却也安枕无忧的日子。

(庄太,我一个人真的活不下去。角太郎也很可怜……)

阿静现在有时仍会蒙着薄被哭泣,更常因思念庄太而食不下咽。

“你这样怎么活下去?要坚强起来。”

帮忙照顾角太郎的邻居阿丰,不时如此斥责阿静。最近阿丰更是愈说愈严厉。

“要是我,丈夫不在反而落得轻松。”

可是我不是呀,阿静心想,我没有庄太就活不下去。

至今她也曾几度想要自杀。

就在五天前,她陪角太郎睡觉时,眼泪盈眶,无法自制,心想活着也没什么意思,不如抱着角太郎去跳大川,到阴间和庄太在一起。

她抱着孩子,在外面走了很长一段时间。话虽如此,但她并没有走远。因为她担心别人盘问,而且真在暗夜里行走,连走在大川附近都觉得恐怖。

她只能在大杂院附近徘徊,待东方出现朝霞时,才边哭边回到被窝里。角太郎始终睡得很熟。

今晚阿静又失眠了,一直望着角太郎的睡脸。

白天他们说的是真的吗?

在搁下渠出现的那个岸涯小鬼,是靠鱼为生的人投胎转世……这可能吗?

说是这么说,其实阿静也想过,庄太的灵魂或许还未升天,仍在阿静和角太郎身边徘徊。

阿静认为庄太不可能瞑目。角太郎正是可爱的时候。男孩学说话比较慢,但角太郎最近偶尔会咿咿呀呀地说些听起来像是“阿爸”“阿母”的单音。虽然他还不会走路,但是只要牵着他的手,他也会“嗨哟”地站起来,为他“瞧,站起来了”这样欢呼时,他会拍着圆胖的小手笑得很高兴。

阿静的脸颊上挂着几道泪痕,天快亮时,她才睡了一会儿。

不到半个时辰,她便起床了。阿静的早上比任何人都开始得早。直到角太郎不用包尿布为止,她得洗的衣物比别人家多了许多,何况还有必须趁孩子睡觉时做的家事。

打开关不紧的门,仰望灰蒙蒙的天空,阿静用手指轻轻压着肿胀的眼皮,这时——

有个东西映入阿静的眼帘。

大杂院水沟盖一旁的地面总是湿漉漉的,那里有脚印。

脚印朝阿静家走去。

这脚印很大,比阿静的大。指甲很长,而且……

(是蹼。)

阿静蹲下来仔细看,指甲间的确有看似刷子刷过的模糊痕迹。

这不是人的脚印。

仿佛有人在呼唤似的,阿静倏地站起身,从巷子大门至井旁,一路寻找这脚印。

接着,她在伸手一碰就会发出咯吱声响的巷子大门旁发现了另一个脚印。

这个脚印是朝走出大门的方向而去的,比刚才那个模糊。

阿静不禁仰望大门上方。房东所写的简略名牌里,“庄太”两字仍与其他房客的名字并列,挂在那儿。

阿静走出大门,继续往前找,却找不到其他脚印。

很难不叫人想起昨天大家所说的岸涯小鬼。

这脚印,如果是庄太投胎转世后的脚印,而且他想回到自己和角太郎身边的话——

阿静摇了摇头,打消了这个念头。

不可能有这种事。这大概是邻家的辰造又喝醉酒回来时拖着踉跄的脚步留下的。由于喝醉了走错门,他才在阿静家门口留下了脚印吧。

阿静拿着扫帚,将两个模糊的脚印扫掉,万一让其他孩子看到了会引起骚动。

脚印虽然自地面上消失了,却在阿静心中留了下来,这可就无论如何也扫不掉了。

接连的第二天、第三天,脚印又出现了。

3

第四天晚上,阿静终于下定决心。

她决定到锦系渠,也就是搁下渠去一趟。她想亲眼去瞧个究竟。

岸涯小鬼是否真的会出现,而那小鬼是否真如麦饭铺那个游手好闲的男人所说的,是人投胎转世的。

(我要去看看,到底是不是我家那口子投胎转世的。)

从三之桥到锦系渠,以女人的脚力必须走四分之一个时辰。再说,妖怪不可能在白天出现,不到傍晚过后,去了也没用。

太可怕了。

庄太还在世时,阿静曾去过夜市,也曾在傍晚到大川旁乘凉散步。

可是独自一个人过日子以来,要阿静在傍晚出门,简直要有自二楼跳下去的勇气。

何况自从七怪事造成轰动之后,连钓客都难得到搁下渠附近,妇孺就更不用说了。姑且不管是否真有骇人的声音向人呼唤“搁下”,大家早就知道那一带非常荒凉。

角太郎怎么办呢?阿静犹豫不决。将他留在屋里,她也不放心;托阿丰照顾的话,就必须找一个圆滑的借口。阿丰那人相当敏感,软弱的阿静一经她追问,恐怕会结结巴巴说不出话来。

一起带去吧,最后阿静这么决定,紧紧抱在怀里就行了。再说,如果那妖怪是庄太投胎转世的,如果庄太是为了想见阿静和角太郎而回到这里的话,那就一定不会伤害阿静母子,或许见到角太郎还会很高兴。

所幸今晚是个月夜。

五刻半[晚上九点。]时,阿静抱着熟睡的角太郎,只手提着灯笼走出大杂院。万一途中有人问起,就说孩子急症,要带去看医生。

阿静沿着竖川一路小跑,经过北辻桥。在不见灯火也不见行人的街道铺子之间,阿静犹如胆小的老鼠,尽量往阴暗处跑。夜路实在很奇怪,阿静总觉得背后有人跟踪。

搁下渠正如其名,像被整个城市搁在后头那般,是个荒凉的地方。稀稀落落的桩子像老人的牙齿,上面缠着湿漉漉的芦苇叶。阿静头上摇曳的柳枝,每逢有风吹起,便像烟雾般左右飘荡,并发出低微的窃窃私语声。听在阿静耳里,那声音像是在说“兮兮兮……兮兮兮……”,仿佛有人在打冷战似的。

阿静面向沟渠靠着柳树干,俯视深深沉滞的漆黑的水面。

兮兮兮……兮兮兮……

四周鸦雀无声,只有柳枝摇曳。

这样到底等了多久?

除了静寂还是静寂。阿静因为害怕与悲伤,又想到自己怎么会迷迷糊糊来到这里,愈发觉得自己和角太郎很可怜,不禁哭了出来,接着她转身迈出步子打算回家。

这时,有个像要揪住阿静的声音响起:

“搁下。”

阿静的心脏简直要跳出来了。

她呆立原地。

“搁下。”

那声音低沉沙哑,却大得隔着一条街也能听到。不是人声,人不会发出这种声音。

阿静紧紧抱着角太郎,回过头去。

“搁下。”

那个声音再度响起。

“是你吗?”

阿静鼓起勇气,好不容易才出声问道。她的声音听起来很遥远。

“是庄太吗?”

过了许久都没有回应。柳叶在风中作响。

“阿静。”

那声音说道。

阿静的手起了鸡皮疙瘩,一股寒气自头顶贯穿全身。

“是庄太吗?”

阿静全身不停地颤抖,她往沟渠靠近一步,举起灯笼照看。

那声音哀叹地说:

“见不得人。”

接着传来扑通跳进水中的声音。

阿静茫然呆立了一会儿,随即转身逃开。

那东西呼喊我的名字,而且还很痛苦地说“见不得人”。

绝对错不了,那是庄太。他为了见我和角太郎,变成见不得人的岸涯小鬼,却无法回到自己家中,也无法在我面前现身,只能哀叹一声,逃进水中。

阿静边哭边跑,直到可以看到大杂院的大门才放慢脚步。角太郎醒了,一脸莫名其妙地仰望着母亲。

“阿静。”

阿静听到有人喊她,吓了一大跳。

原来站在眼前的是阿丰。

4

“如果真是这样,一定要祭拜,想办法让庄太瞑目。”

听阿静说完事情的来龙去脉,阿丰斩钉截铁地如此说道。

阿丰说觉得阿静最近有些奇怪,早就在留意她了。今晚阿丰发现阿静悄悄出门,自己追到半路跟丢了。

“可是我该怎么做呢?”

阿丰握着边擦泪边喃喃自语的阿静的手说:

“明天晚上,我陪你去。你明天要跟庄太好好说,问他到底你要怎么做才好。”

于是第二天晚上,在同一时刻,阿静和阿丰手牵手再度前往搁下渠。阿丰帮阿静背着角太郎。阿静提着灯笼,又捧着笊篱,里面盛了几片鲤鱼肉。

这本是穷人家平素吃不起的东西,但庄太生前很爱吃鲤鱼生鱼片。这是阿丰的建议,虽买不起整条鲤鱼,至少可以买些鱼头和几片鱼肉给庄太。

站在昨晚那棵柳树旁,阿静鼓起勇气呼喊:

“庄太,阿静来了。”

她接着又说:

“庄太,没什么见不得人的。只要是你,不管变成什么样子,我都不怕。我也带角太郎来了。请你出来和我们见见面,至少让我们听听你的声音。”

阿丰以眼神示意,催促阿静将笊篱内的鲤鱼抛到水里。

扑通——扑通——扑通。

水面出现涟漪,旋即消失了。

阿丰这时突然扯阿静的袖子。

“嘘,有人来了。”

吹熄了灯,两人慌忙躲进芦苇丛里。

两盏灯笼摇摇晃晃地挨近。像是赤脚踩在地面的脚步声,来到沟渠附近,走走停停,犹豫不决了好几次。

“我们回家吧。”女人的声音说道。

“不,不行。总之不看个究竟不行。”男人的声音说道。

阿静徐徐抬起头来。

(是川越屋夫妻……)

那是菊川町一家梳妆品批发商店的老板和老板娘,也是庄太的老主顾。庄太时常抱怨,老板娘阿光是个很挑剔的人。

“我很讨厌那种女人。那女人默不作声地看着人时,让人总觉得像是被蛇盯上了。”

阿静也听说老板吉兵卫很胆小,在阿光面前抬不起头。

这对夫妻跟方才的阿丰与阿静一样,彼此依偎站在沟渠旁。

冷不防地,那声音响起了:

“川越屋。”

阿丰缩了缩身子,阿静也吓了一跳,将手贴在胸前。

阿光的灯笼掉了,烧了起来,突然照亮的沟渠旁,只见夫妻俩脸色十分苍白。

“川越屋。”

声音再度呼喊着,吉兵卫吓得站不稳,好不容易才开口说:

“是我们,是我们。”

阿光想躲到吉兵卫背后,吉兵卫却想将阿光推到前面。

“搁下。”声音接着喊道。

“要搁下什么?”

全身发抖的吉兵卫问道。声音立即回答:

“阿光。”

阿光惨叫一声,拔腿就跑,吉兵卫却一把抓住她的后颈,将她拉回来。

“把这家伙搁下,就能饶过我吗?”

“别开玩笑,不是我,找人杀死你的不是我啊!”

阿光如此嚷嚷。阿静与阿丰在芦苇丛里面面相觑。

“找人杀死?”阿丰低声说着。

阿光发狂般挥舞着双手,继续大喊:

“杀死你的不是我,是这个老头儿。我告诉他也许你看到了我对富士春下毒,这人很胆小,老是担心你会向办事处报案……”

阿静听得目瞪口呆。富士春正是那位和茂七头子到麦饭铺吃饭,因喉咙生病,没发出半点声音的常磐津三弦老师。

“……他担心得连晚上也睡不着觉,所以花钱雇了本地几个地痞,把你杀了,和我一点关系都没有,都是这个人做的!”

阿丰拉了拉阿静的袖子说道:

“走,去跟茂七头子报告。”

阿静和阿丰正打算站起身时,拉拉扯扯的川越屋夫妻也争先恐后地逃走了。阿静两人等他们离开,才往另一个方向跑去。

两人身后响起啃咬东西的咯吱声。

5

过了两天,茂七头子又到阿静工作的麦饭铺里。

“今天我不是客人,不过我要借用一下阿静。”

茂七头子说完,便带着阿静到附近的甜酒酿铺。

“川越屋夫妻总算招供了。”

茂七喝了一口甜酒酿,开口说道。

阿静垂眼望着膝盖,微微点头。

“我在搁下渠听到了事情的详细经过,就认为一切都拜托头子肯定没问题。”

事情果然就如阿光那晚失去理智时所嚷嚷的,是川越屋吉兵卫雇人杀死庄太的。

“事情的起因其实很无聊。一开始是因为吉兵卫爱上了常磐津三弦老师富士春。”

据说富士春的声音非常圆润悦耳,听到她的声音,连樱花花蕾也会在寒冬绽放。

“或许吉兵卫本来就别有居心,但他最初只是迷上了富士春的声音。而富士春早已名花有主,吉兵卫只是来学三弦的弟子,她根本不放在眼里。但是那个老媳妇阿光,是个醋劲很大的女人,她气不过当家的迷上富士春,受不了那会迷住男人的声音,好几次闯进富士春的排练场无理取闹。富士春也是个好强的女人,当然不会就此认输。论胆量、口才,富士春都在阿光之上,每次都把她修理得哑口无言。”

茂七皱起眉头继续说道:

“大概正是因为这样才惹祸上身。阿光终于气昏了头,在富士春家的水缸里偷偷掺了会烧灼喉咙的药。”

“那么富士春老师不是喉咙生病才发不出声音的?”

“对,那是她对外的说法而已。她大概再也无法恢复原来的声音了,甚至差点连命都没了。”

头子皱起眉头,抚摩着喉头,继续说:

“阿光狠狠整了她憎恨的富士春之后,本以为可以出一口气,可是她悄悄从富士春家出来时,却被你家庄太看到了。”

庄太毫不知情。阿光平素就待人冷淡,眼神总像充满了怒意,有话也不明讲,所以庄太毫不起疑。

“再说,富士春本人虽然隐约察觉到是阿光干的,但为了体面,她无法明说是因弟子的老婆吃醋,下毒灼伤了她的喉咙。要是对方反问有没有证据,事情恐怕就会不了了之。因此,她下定决心有朝一日一定要报仇,于是就跟我刚刚说的那样,暂时对外说是‘喉咙生病’,所以对川越屋来说,根本不用担心庄太会起疑。”

茂七喝光甜酒酿,接着说:

“可是人就是这么脆弱,自己心里有鬼,所以每次见到庄太,她就坐立不安,以为庄太知道什么,在背后得意地偷笑……”

“我家那口子不是这种人。”

阿静立即反驳。茂七点点头说:

“那当然,这点我也很清楚。可是阿光不这么想,她向吉兵卫坦白一切,怂恿吉兵卫,要是不除掉庄太,可能会影响川越屋。”

吉兵卫非常惊讶。要是阿光因为吃醋所做出来的事东窗事发,他们可就没脸面对世人了。

“之后的事,就跟你在搁下渠听到的一样。”

“头子,您一开始就看穿了这整件事吗?”

茂七搔着脖子说道:

“我在调查庄太凶杀案时,慢慢发现只有这个可能。庄太不是会得罪人的人……”

茂七以“这点你应该最清楚”的眼神看着阿静。

“接着,富士春的事浮上台面。富士春也是庄太的老主顾,我当时恍然大悟,但只是脑子里这样想而已,毕竟没有证据。话又说回来,也不能押走川越屋夫妻拷问逼供。对方的身份与一般人不同,那样做的话,万一横生枝节,怕会连累你跟角太郎以及富士春,所以我才演了那出戏。”

首先,在阿静及川越屋周遭散播搁下渠出现岸涯小鬼的谣言,再让其他男人说明岸涯小鬼是死不瞑目的鱼贩或渔夫的化身。

“这么说来,那时说这话的是跟头子同伙的?”

“是啊。他演得很逼真吧。”

其次是留下脚印。

“我看到时,那脚印真的有蹼……”

茂七仰头大笑:

“很像吧?其实那根本没什么,只要拜托两国的杂技棚子,向他们借用河童脚的道具就行了。”

到了晚上,避开众人耳目,偷偷在阿静看得到的地方,以及川越屋附近,留下那个脚印。阿静看到了会觉得很奇怪,以为是庄太,但川越屋却吓坏了。

“接着,按照我的计划,稍微恐吓了他们。我让我家小伙子假扮虚无僧[普化宗之僧,头戴深色草笠,吹着一种名为尺八的乐器,浪迹天涯以修行。]站在川越屋门口,煞有介事地说东方出现因果报应的征兆:‘含冤之主浸在水中,那水也逐渐挨近老板,如不早日供养,恐会丧命。’”

茂七皱起眉头接着说:

“反正就是老板胆小才会做这种事。起初我以为要花些时间,没想到比我预期的还快,就把川越屋夫妇引诱到搁下渠了。”

阿静觉得很奇怪,她说:

“可是为什么连我也……”

“我自己设下的圈套,要是由我当场去逮他们的话,谁知道他们会怎么辩解?所以我才让你亲眼去看、亲耳去听,然后等着你来我这儿报案。”

接着,茂七微微笑了起来,眼角堆聚着鱼尾纹。

“哎,阿静,你真勇敢,竟在那种时候抱着角太郎,单独一个人去搁下渠。既然有这种勇气,往后也可以好好过日子吧。”

原来头子一直在关照我,阿静内心涌起一股暖意。

“你不用担心。反正凶手已经抓到了,庄太肯定可以瞑目了。他绝对不是什么岸涯小鬼。”

“可是那声音呢?难道那也是头子假装的?”

搁下……这呼喊的声音听起来不像人声。

茂七默不作声地抓着下巴。阿静顿时恍然大悟。

(是富士春老师。)

那是富士春的声音,所以对方才叫得出阿静的名字。

“头子……”

茂七望向别处,喃喃自语:

“对了,富士春家有只跟人很亲的猫……那猫的牙齿很坚固。”

原来那咯吱声是那只猫弄出来的。

“搁下渠那个岸涯小鬼,对于因为一个无聊女人的意气用事,而把你们夫妻牵连进来一事,似乎真的很过意不去。”

当天傍晚,阿静又抱着角太郎前往搁下渠。

与那晚一样,柳树发出窃窃私语般的声音摇曳着。薄暮缓缓笼罩着搁下渠,笼罩着阿静和角太郎。

不知何处传来水激起的扑通一声。

庄太。

阿静轻轻摇着臂弯里的角太郎,对着角太郎微笑,并在心里默默地说——

我已经不再害怕了。

柳树又沙沙作响。从沟渠水面吹来的风,徐徐拂过阿静和角太郎的脸庞。