| 边界的诱惑 | 收藏 |

皮兰:暗夜流金,沉静如海

边界的诱惑 作者:柏琳

是的,南斯拉夫有了新的边界。我看到它们不是向外,而更多是向内在延伸,当今每个独立的国家莫不如此;延伸成不真实的界限或者条带;直延伸到中心,最终任何国家都不存在,既没有斯洛文尼亚也没有克罗地亚,就如同蒙特卡洛或安道尔。

——彼得·汉德克《梦想者告别第九王国》

“记忆的垃圾场”

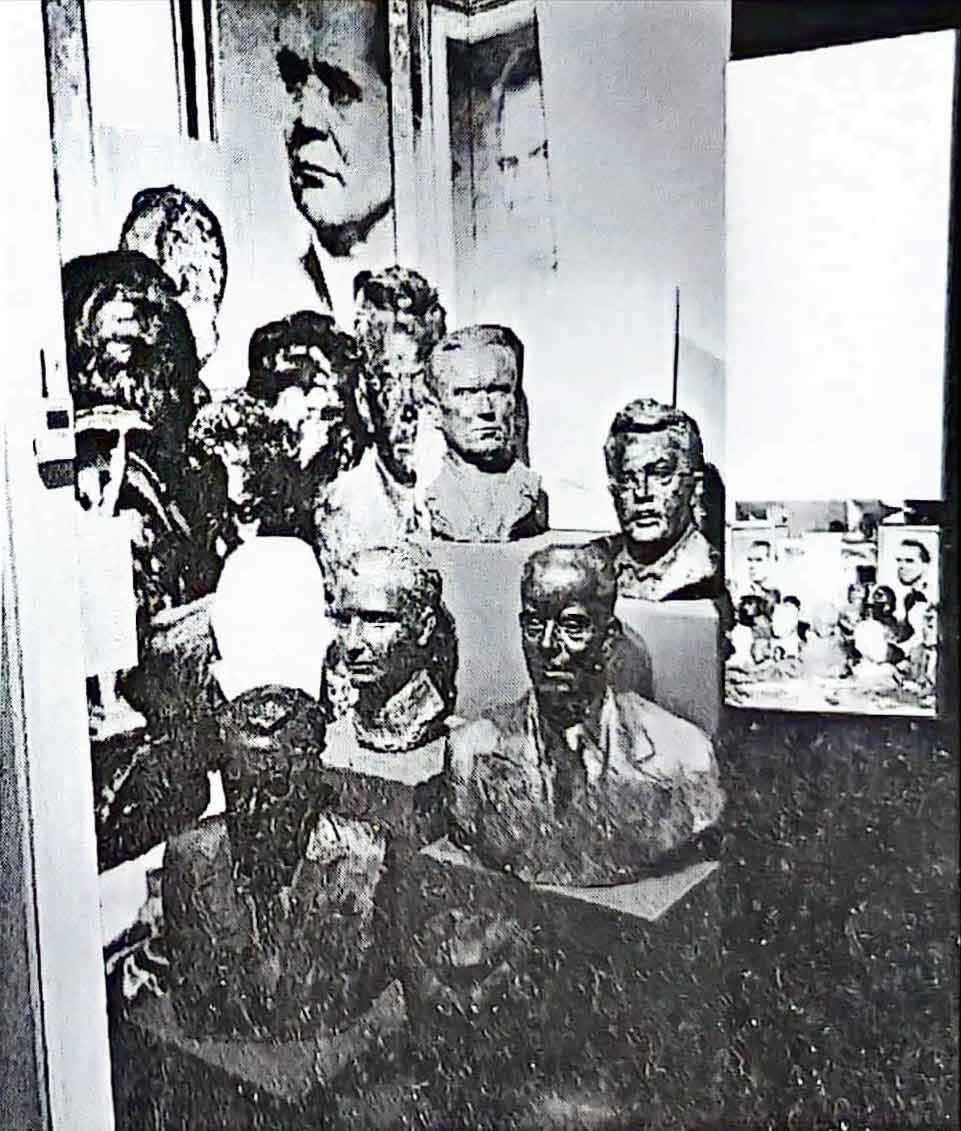

我回到了卢布尔雅那。城市依旧笼罩在朦胧的山雾之中。我赶个大早,步行去城堡山下的蒂沃利公园,等着斯洛文尼亚现代史博物馆开门。博物馆藏在公园的一个角落里,是一栋米白色的三层小楼。博物馆重点展示了20世纪斯洛文尼亚作为一个独立民族的斗争和发展历程,有许多斯洛文尼亚社会变迁的照片、实物和文献资料。我在一个贴满蓝色墙纸的小房间里停留了很久,房间里随意放着成堆的社会主义风格塑像。它们主要是铜像,铁托的半身像最多,也有零星的南斯拉夫游击队群像,工农兵浮雕,还有佩戴红领巾的少先队员群像。它们之中有许多还没有完成,留下粗疏的颈部或半边脸的线条,是永远都不可能再去完成的作品。在门口的小角上,集中了八座大小不一的铁托半身像,它们凌乱地码着,有的铁托已经是轮廓刚毅、双目炯炯的领袖,有的铁托眼睛还没有睁开。

对于此类的社会主义遗迹物品展,斯洛文尼亚的博物馆将其命名为“记忆的垃圾场”。这种叫法听上去会不会让人感到有点伤心?没有错,今天的卢布尔雅那,从日常生活中已经难觅社会主义的痕迹,斯洛文尼亚意在抹去社会主义历史的那些心思,也没有遮掩的必要了。这样的事情在冷战结束后的东欧,已经是人们心照不宣的做法。

我记得,在匈牙利布达佩斯的郊外有一个雕塑公园,名字叫作“在斯大林靴子的阴影下”,冷清萧瑟的草地上随意放置着各种社会主义遗迹,从马克思、恩格斯一体像到匈牙利共产党领导人的雕像。在波黑的萨拉热窝,人声鼎沸的巴什察尔希亚商业大街上,在展示土耳其软糖和波斯尼亚银器的花花绿绿的铺子之间,总是有许多铁皮小盒子懒洋洋地摊在地面上,盒子里丢着废弃的党旗和党徽、反法西斯战争勋章、五角红星徽章,以及缩小版的南斯拉夫人民军军人的街头雕塑。贴在上面的标价大多已经被磨得辨认不清,店主似乎也并不关心这些历史遗物的未来,它们的未来已经结束了。

斯洛文尼亚独立后,这个国家的历史也有了全新的官方版本。社会主义时期被戏谑为“铁托的南斯拉夫”,被认为已经过了时。那些当年纪念南斯拉夫建国的公共纪念碑、社会主义雕像纷纷从公众视线中消失。这些做法是为了强化对历史的修正,用官方的说法,是一种“历史观的更新”。

其实,铁托去世后的十年,在斯洛文尼亚,社会主义式的风俗习惯已经被逐渐抛弃,从前那些在公共空间难以言说的东西,此时都开始松动。同时,从前的道德标准开始撤退,人们更加认同西欧资本主义世界的价值观,原先主导的权力结构也开始失灵,民主选举和公民意识在政党的构建中成为最重要的议题。柏林墙倒塌后,斯洛文尼亚是“回归欧洲”进程中速度最快的东欧国家之一。

为什么斯洛文尼亚不太怀念南斯拉夫呢?答案也不是很复杂。斯洛文尼亚是离西欧最近的巴尔干国家,无论是从地理位置还是从社会发展上看,它的政治文化与天主教、意大利和奥地利总是紧紧相连。19世纪时,保守派占据了斯洛文尼亚政治生活的主流,他们甚至反对建立独立的国家,主张在哈布斯堡王朝的框架内争取自治地位,从而将二元性的奥匈帝国改造为奥、匈、斯的三元帝国。所以,彼得·汉德克甚至会说:“在斯洛文尼亚的历史上,没有什么东西,压根儿就没有什么东西迫使它成为一个国家。”[彼得,汉德克,《痛苦的中国人》,169页。]

飞走的凤凰

我的房东安娜斯塔季娅,一个70岁的斯洛文尼亚老太太,从源头上解构了“为什么斯洛文尼亚不怀念南斯拉夫”这个问题。她曾经神秘兮兮地对我说:“这几年欧洲有了一项最新的民间科学研究,考证出斯洛文尼亚人完全是独立的种族,和南部斯拉夫人一点关系都没有。”

皮兰的业余潜水教练戈兰一定会对这项“民间科学研究”嗤之以鼻,他可能是斯洛文尼亚人中为数不多的怀念南斯拉夫的人,但他也无法否认周围人对这种情感的漠然。对此,他提供了一个十分伤感的解释:“从前,一个穷苦的大家庭生出了一只凤凰,却无力抚养。这只凤凰被送去富裕人家养育。久而久之,凤凰染上了收养家庭的习气,对原来的家庭既陌生又嫌弃。而那些苦哈哈的兄弟们,也就对凤凰从心理上疏远了。兄弟们嘴上不说,心里都有受伤的感觉。但是呢,凤凰早晚有一天要远走高飞,它们一个个早就做好了心理准备,也不会死乞白赖去横加阻拦,因为凤凰早就不是自己人了。”

这些或神秘或寓言性的回答,当然不能拿来当作“正确”的解释,但什么是正确呢?尤其当我们讨论的是这样一种根本不对等的情境一当一个国家像一头巨兽那样轰然倒下,谁来承受它?谁又来消化它?也只能是巨兽阴影下数以万计的蚂蚁吧。然而,巨兽并不会问蚂蚁:你们准备好了吗?留给蚂蚁的选择,要么是原地死亡,要么是把腐败的巨兽尸体当作养分,让自己活下去。不过,有些蚂蚁是不是会更聪明一点?它们会慢慢从阴影里爬向光明。

维斯娜教授的回答,也许就是“爬向光明”的蚂蚁们的回答:“南斯拉夫消失后,在塞尔维亚、马其顿和黑山这些落后的前加盟共和国里,你会经常遇见怀念南斯拉夫的老人,这并不只是单纯的怀旧情绪,而是一种更朴素更诚实的情感——因为那个时候他们生活得更幸福。这是当然的,因为他们那时享有许多特权,享受着从斯洛文尼亚和克罗地亚‘送来’的钱。但是反过来,斯洛文尼亚就不可能有这种情感,因为我们什么都没有得到。”

“况且,”维斯娜急于补充,“斯洛文尼亚人的目光,始终瞄准的都是邻国意大利和奥地利,我们知道自己没有邻国发达,所以心里着急。对于中产阶级和知识阶层,这种窘迫感和羞耻感是很普遍的。因为制度的缘故,加上冷战的阴影,学者、工程师和艺术家的收入比西欧同行要少得多。受过高等教育的知识分子们,不能像西欧的知识分子那样满世界旅行,因为我们还是要穷一些。所以,南斯拉夫一解体,斯洛文尼亚松了一口气,我们终于可以名正言顺地过正常日子了。正常日子没那么复杂,就是每个人都能有自尊和体面罢了。”

但我很怀疑,这种“自尊和体面”是否已经变了味。

遇见“后南斯拉夫时代”的年轻人

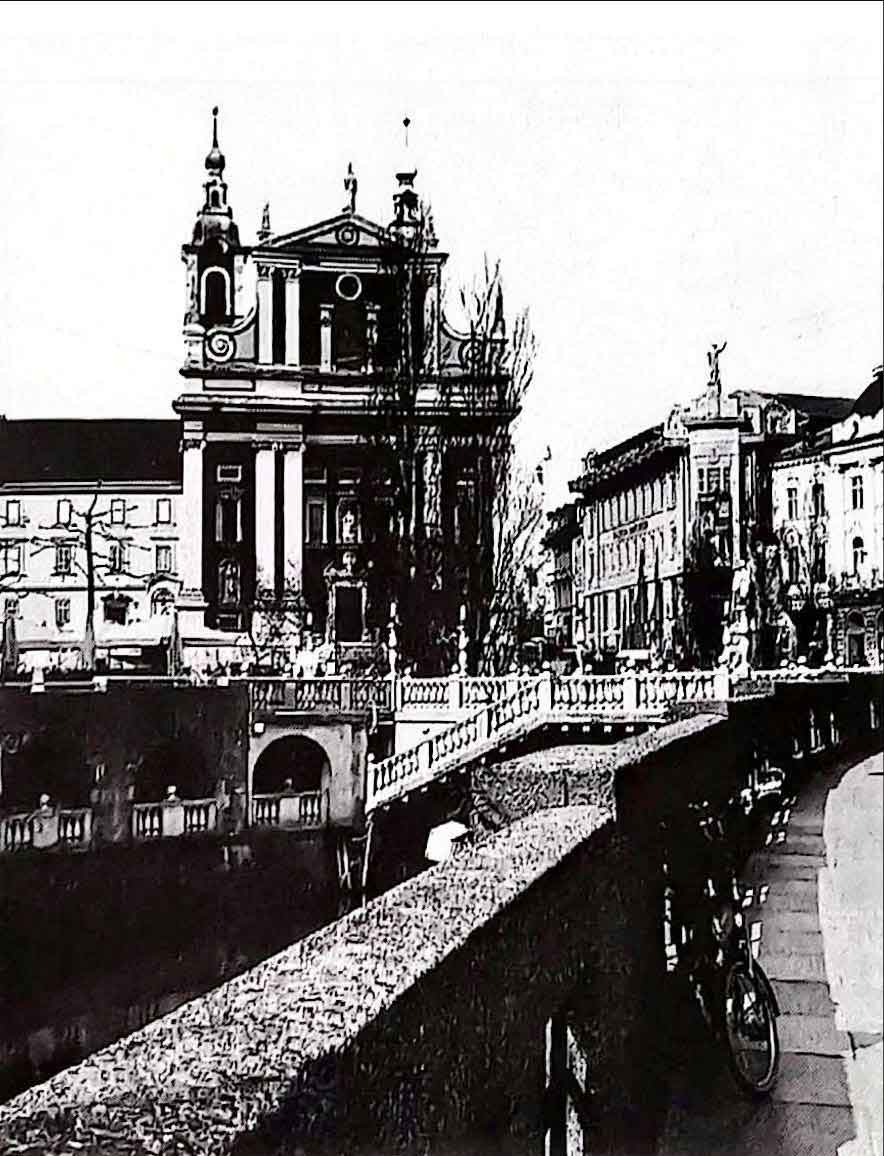

在卢布尔雅那的最后两天,我待在城堡山下的城市广场上,像一只出来晒太阳的小狗那样,来回来去溜达。天气偶尔放晴,我抓住晒太阳的短暂机会,在广场的露天咖啡座杀时间。我想象自己的眼睛是一台照相机,快速浏览古老的桥梁和喧闹的市集,打量精美的画廊和博物馆,定格成排的巴洛克咖啡馆,捕捉从眼前飞速掠过的脚踏车。不论斯洛文尼亚人是否已经被驯服,眼前的生活并不坏,不是吗?

在城市广场的卡尼奥兰三河喷泉前面,25岁的斯洛文尼亚男人马蒂亚兹正站在那里抽烟。他金发及肩,高大强壮,戴一副迪奥的茶色墨镜,穿一身笔挺的阿玛尼西装。他突然走上来和我交谈,介绍自己是工程师,在学汉语,即将前往中国青岛的某跨国电器公司交流业务,看见我的东方面孔,觉得很是亲近。我感到有点好笑,他怎么知道我不是日本人或韩国人呢?马蒂亚兹说:“你手上拿着的书的名字是*The Fall of Yugoslavia*,比起日本人和韩国人,好像中国人对南斯拉夫会更感兴趣吧。”

我倒是也乐意和他聊聊。作为出生在南斯拉夫解体之后的一代人,斯洛文尼亚人马蒂亚兹不知道有没有什么崭新的特质。随着谈话的进行,我越来越不安,马蒂亚兹对父辈的历史有明显的轻蔑,对于南斯拉夫的存在有深深的遗憾之情,而对于从前的兄弟国家,克罗地亚、塞尔维亚和波黑,他所表现出的强烈鄙夷,让我嗅到了一种尴尬而危险的气味。

马蒂亚兹彬彬有礼,亲切随和,说话却带着斩钉截铁的语气,就像最初判断我的国籍那样,他喜欢迅速下结论,并且对自己的判断很自信。在坚持点了咖啡馆里最贵的黑樱桃蛋糕之后,他满意地笑了,然后从西装口袋里掏出一把闪亮的汽车钥匙,对我晃了晃,说这是他最近颇为开心的事-他买了特斯拉新能源汽车,又环保又炫酷。我微笑着说,你知道这个汽车牌子是在向伟大的塞尔维亚裔美籍发明家尼古拉·特斯拉(Nikola Tesla)致敬吗?马蒂亚兹眯起了眼睛:“我知道呀。不过,甜心,注意你的用词,特斯拉是克罗地亚的发明家,不是塞尔维亚的。”

一种熟悉的倦怠感袭上心头。虽然我早已知道,为了争抢尼古拉·特斯拉的族裔归属,克罗地亚和塞尔维亚这两个国家一直都在打一场令人困惑的持久战。在萨格勒布和贝尔格莱德,不知内情的游客听见的是两个不同版本的特斯拉故事。事实是,尼古拉·特斯拉出生在现属克罗地亚的斯米良(Smiljan)区域的一个塞族家庭,父亲是塞尔维亚东正教神父。特斯拉死后,遵照他的心愿,骨灰回到了贝尔格莱德。在公开场合,特斯拉几乎没有表露过对克罗地亚或塞尔维亚的明显倾向,他只是爱着一个叫作南斯拉夫的国家。因为他在美国科学界的杰出贡献,美国政府为他的祖国南斯拉夫捐献了千万美元的物资。

我和马蒂亚兹解释着这段他也许十分清楚的渊源,情绪有点激动,感到一种莫名其妙的委屈。马蒂亚兹用对待一个不懂事的孩子那样的眼神看着我:“好吧,特斯拉是塞族人,可他出生在克罗地亚呀,那就属于克罗地亚。而且太奇怪了,你怎么会为塞族人说话?你不知道他们是可怕的民族吗?不知道他们的罪行吗?”

我从激动变成了轻微的愠怒:“我当然知道。种族屠杀是法西斯的罪行,但你可以因为纳粹的罪行而指责整个日耳曼民族吗?如果不能,你怎么能因为塞族极端民族主义分子的作为而去否定整个种族?”

马蒂亚兹吃了一惊,估计他没有想到我居然有那么激烈的反应。“所以……你觉得塞尔维亚是个不错的国家?”我说:“贝尔格莱德太美了。”他干脆被正在喝的咖啡呛到了:“我承认你的审美有点……与众不同。在巴尔干,没有什么人觉得贝尔格莱德很美,甚至住在那里的人都不会这么想。”

我突然就泄了气,这的确是一场徒劳的争辩。我问他,对塞尔维亚这个国家,是否有什么私人想法。马蒂亚兹依然风度翩翩,他姿态优雅地搅动着卡布奇诺咖啡上的奶泡,不紧不慢地说:“读书时代,我有一些来自塞尔维亚的同学,他们都很野蛮粗俗,喜欢打架,不知道高雅生活的意义。这不能怪他们,因为他们来自一个全民都喜欢打仗的民族,没有完善的医疗和教育体系,不知道怎样才能像一个绅士那样走路。你问我塞尔维亚对如今的巴尔干半岛有没有影响?有的,现在许多骂人的语汇都来自塞尔维亚语。当然,克罗地亚也没强多少。哎呀,那些乱七八糟的南斯拉夫人。”

这下轮到我不解了:“你认为斯洛文尼亚人不是斯拉夫人?”马蒂亚兹皱了皱眉:“这倒没有。源头上说,我也是斯拉夫人,但这有什么关系呢?我们从小接受日耳曼式的文明教育,你甚至可以说我是‘斯拉夫德国人’。不过血统这种东西,只有原始部落还在讲吧?所以我说,塞族是原始人的民族,克罗地亚也差不多。而世界能够顺利运行的秘密从来都是,而且一直将是——文明人统治原始人。”

在那一刻,我好像找到了巴尔干悲剧延续至今的根源。

幽灵似的中欧流言

彼得·汉德克会如何看待马蒂亚兹这样的“后南斯拉夫时代”的孩子呢?我欲言又止,打算不再争论。只要不谈政治立场,不谈价值观,马蒂亚兹就又变回了那个可亲风趣的欧洲人,一个沐浴在欧洲中产阶级文明中的精致的人。他下周要去意大利旅行,“买几双好皮鞋”。

难道在卢布尔雅那不能“买几双好皮鞋”吗?我问他。马蒂亚兹承认道:“没错,卢布尔雅那也能买到,其实在购物方面,斯洛文尼亚和意大利已经区别不大了。”

这也许就是新的危机。南斯拉夫分裂的硝烟并未真正抵达斯洛文尼亚,更不曾侵蚀卢布尔雅那的日常生活。十年复十年的富裕,不是什么精神幻觉,它给斯洛文尼亚人注射了持续的镇静剂。然而,汉德克忧思难消:

我担心在“斯洛文尼亚共和国”里总会有一天,就再也不可能闻到国家的味道,就像在安道尔,那里纵横交错地开掘在比利牛斯山脉岩石里的购物街依然是最后的开阔地带——密密麻麻,鳞次栉比,像曼哈顿一样,是城市公园或者第五大道延伸到山区里的水泥浇筑的购物商店和银行大厦一早就使国家、地区、空间、地点和真实的味道湮没;这里没有一丝文化气息,只有一个早就被掏空了灵魂的民俗传说的硫磺味和一派胡言乱语。[彼得·汉德克,《痛苦的中国人》,171页。]

汉德克的血管里流着一部分斯洛文尼亚的血,于是,斯洛文尼亚成了他魂牵梦萦的“第九王国”,一种“难以名状的东西,却是童话般真实的东西”,那是他的精神漫游之乡,是他感受真实时刻的土地。南斯拉夫解体后,他变得越来越容易愤怒,因为他发现“在斯洛文尼亚,幽灵开始干预现实”,“第九王国的古老斯拉夫童话已经年复一年地消失,取而代之的是幽灵似的中欧流言”。他目睹许多不明就里的西方知识分子在世界媒体上呼吁“拯救斯洛文尼亚”,希望把斯洛文尼亚从“巴尔干”彻底切割出去,像切蛋糕那样干脆利落,然后再把这块蛋糕放入一个由奥地利、德国等国组成的“中欧”的盘子里。他想发笑,又觉得伤心。

我想,对于马蒂亚兹这一代斯洛文尼亚人,“伤心”这样一种缓慢却会延续很久的情感,真的不会出现在他们的梦里吗?如果斯洛文尼亚与南斯拉夫的分手,注定是一场无可挽回的离别,那么,所有相爱的痕迹,真的会这样悄无声息地隐去吗?

卢布尔雅那河静静流淌,在不远的远方,它是否会和萨瓦河、克尔卡河[萨瓦河、克尔卡河和卢布尔雅那河是流经斯洛文尼亚的三条主要河流。]相聚呢?多么希望是这样。

在卢布尔雅那,卢布尔雅那河穿城而过,从西南向东流去,如同一条弧形腰带,缠绕半个城市。

斯洛文尼亚现代史博物馆,一个叫作“记忆的垃圾场”的主题展厅,放着若干个“铁托”塑像,都是半成品。它们都没有完成,也许永远都不会完成了。

诗人普列舍伦和他的女神。而今,卢布尔雅那的年轻人依然喜欢来到这个诗人的脚下,聚集谈笑。

1991年6月25日,斯洛文尼亚宣告独立。当晚,卢布尔雅那的许多市民走出家门,来到三重桥边的广场,一起吃晚饭庆祝。

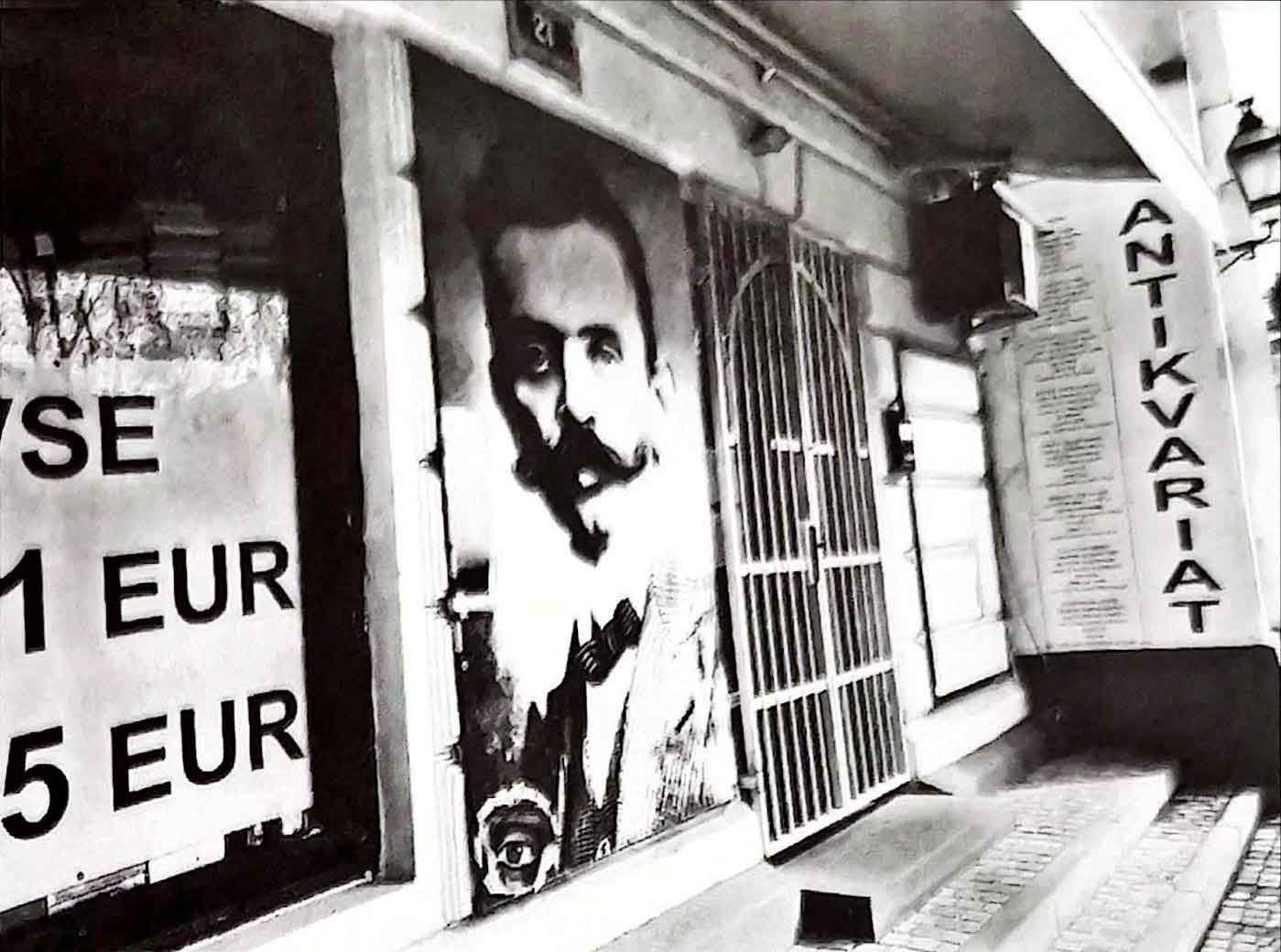

卢布尔雅那大学的女教授维斯娜很喜欢这家叫作“古董”的二手书店,她经常会去淘一些旧日的诗集。书店门口挂着斯洛文尼亚作家伊万·参卡尔的巨幅肖像,在斯洛文尼亚人心中,没有谁比参卡尔更能描绘出这个国家的气质。

皮兰的海岸边,黄昏和夜晚的交接时刻。从大巴站走出来,第一眼就可以看到亚得里亚海的最北边。