| 边界的诱惑 | 收藏 |

杜布罗夫尼克:自由胜过黄金

边界的诱惑 作者:柏琳

亚得里亚海的宁静支点

初夏的傍晚,我到达杜布罗夫尼克。走下大巴,我在露天长途汽车站的角落找了一张铁椅坐下,等着房东来接我。“六点,六点我会准时出现在你面前。”房东发来信息。我回复:“亲爱的鲍里斯先生,我可以一边休息一边等你,请慢慢来。”房东又发来一条信息:“不,说六点就六点。守信用是我们杜布罗夫尼克人的美德。”

我看着手机,轻笑了一下,开始悠闲地张望四周。汽车站正对着一座绿得发黑的小山丘,虬曲的树木从山底直铺到山顶,山腰的每一个褶皱都被填上一座看似玩具屋的彩色小房子。落日正要从山头下去,阳光试图把整个山丘都给罩上金边,没有成功,只留下衰弱的金色链条,断断续续地覆盖在几棵粗壮的山毛榉上。

杜布罗夫尼克,克罗地亚南部城市,亚得里亚海的夜明珠,其内在质地和其他达尔马提亚海岸线上的城市一样贫瘠,光秃的石灰岩地貌剥夺了巴尔干半岛大部分地区变得丰沃的可能。曾经,山上还绵延着大片大片的海岸松,后来,入侵者威尼斯人扒光了山脉的绿衣——既然这些松木不能用于威尼斯的造船业,那么它们也没有存在的必要了。直到第一南斯拉夫建立,达尔马提亚的居民才在政府的带领下重新植被造林,希望有一天重现郁郁葱葱的画面。这种努力持续了一个世纪,直至今日,杜布罗夫尼克再度成为大海的明珠。

房东鲍里斯先生六点准时出现。和我握手时,他微微扬起下巴,显得很骄傲——看看,这就是我们杜布罗夫尼克人的信誉。我顺势赞美了他。确实,守信用是杜布罗夫尼克人的品质。这品质背后又包含更多层次的品性,比如注重秩序、优雅、理性、懂得平衡。事实上,也正是这些品质拯救了这座城市,帮它挺过历史的陷阱和天灾的无常,助它成为遗世独立的自由城邦。

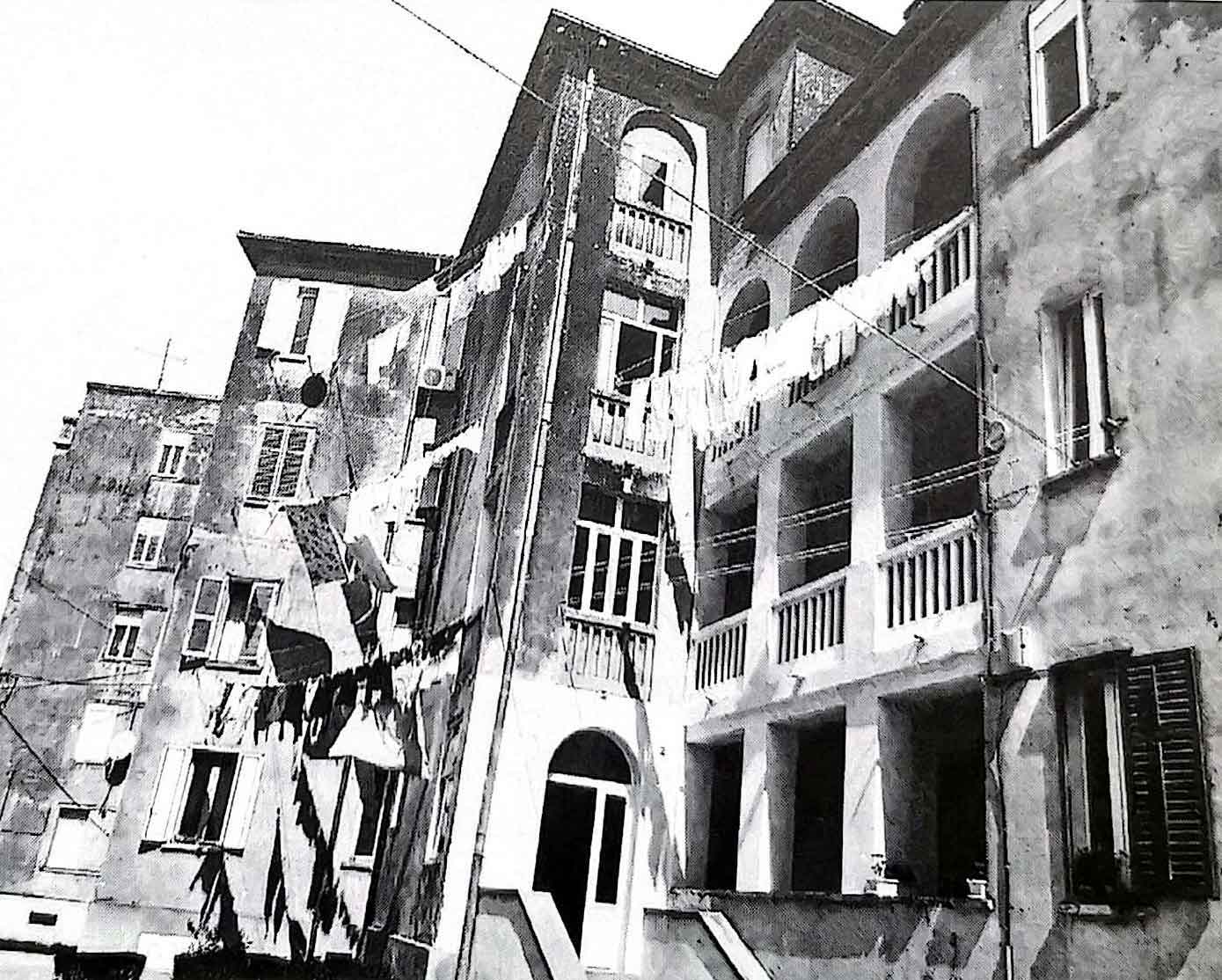

我住在新城,它位于杜布罗夫尼克中部滨海的缓坡上,距离老城有两公里路程。空气中荡漾着沁人心脾的芬芳,那是松树、刺槐、橙花和金雀花混合的香气。寓所位于一座有些年头的青灰色公寓大楼的三楼,一楼是一家内置小花园的家庭餐馆。公寓大楼临街而立,面对开阔的海湾,许多白色的小船停泊在那里。

这里是亚得里亚海的宁静支点,海水洗尽铅华,褪去璀璨蓝调,只剩泛白的清波,轻柔地撞击堤岸。不远处,依稀可见一艘巨大的白色游轮,带有“JADROLINIJA"轮船公司的标志。游轮从达尔马提亚海岸北部的扎达尔港口驶来,在此停留,等待新的客人填满它空虚的胃口,再次出发。黄昏夜色渐浓,夜幕下星星点点的暖黄光束从船身两侧溢出,巨轮犹如点了灯的蜂窝。更远处,坡上成排的红色房屋起伏错落,凝望着粼粼的海面。行人三两结伴而行,沿着海湾漫步,偶尔停下来,观赏沿岸盛放的三角梅,神态优雅自得。

最缺乏斯拉夫气质的城市

杜布罗夫尼克是一座不慌不忙的城镇。虽然近些年它是炙手可热的海岸旅游胜地,在这里却感受不到海滨度假城市的骚动气息。鲍里斯告诉我,杜布罗夫尼克总能给人带去一种气定神闲的幻觉。是的,幻觉,当然是幻觉,如果我们了解一点这个迷人城市经历的苦难,很容易就能判断出,这种安宁的幻觉,完全是这里世代居民苦心经营的结果。在诸多南部斯拉夫人的城镇中,杜布罗夫尼克可能是最缺乏斯拉夫气质的城市了。

斯拉夫气质,犹如东正教气质——一种对外在生活秩序不屑,却无比注重心灵秩序和顿悟的内省式气质。就像那些留着大胡子、外表邋遢但有一双圣火燃烧般眼睛的东正教神父的气质,沉迷思考和争辩,沉迷狂喜的领悟,忽视世俗生活井然有序的规则。在真正的斯拉夫人看来,无序才是生活的真相,给生活建立秩序是毫无意义的——所有这些气质,杜布罗夫尼克都与之背道而驰,因为它是一座有头有尾、把生活秩序放在首位的城市。

在我去过的海滨城镇中,没有哪一座像杜布罗夫尼克这样注重秩序和宁静,它没有一点懒散,展现美也是有节制的,节制中透露出某种不可动摇的意志。第二天早晨,晴光潋滟,我步行前往老城,一路的风光让人沉醉。我时而上坡,时而下坡,走在临海的山谷中,隔着乌亮的铁丝安全网,远眺脚下的亚得里亚海和海边悬崖。温柔的和风从海面吹来,海水碧蓝,熠熠发光,悬崖下的海面倒映着盖满青苔的峭壁和风中摇曳的松林。野花开满悬崖缝隙,成片摆动,金雀花和迷迭香编织的花毯把粗笨的巨石打扮得温和而体面。在杜布罗夫尼克,斯拉夫农民摇身一变,成了商人和外交官。

我漫步在通往老城的山道上,无花果树和松树的绿荫在两边投下对称的阴影,私家宅邸门口和小院里,玫瑰丛和芦荟丛被打理得落落大方。每走几步,就会看见一棵海桐树,繁盛苍翠的枝叶中镶嵌黄白相间的花朵。

叶与花交相辉映的盛景惊心动魄,一树的白玉,芯子缀着琥珀,枝叶沉甸甸的,变形成了一颗心。

从自由世界飞来的玫瑰彩虹

我的前方就是杜布罗夫尼克老城,红瓦屋顶的房屋相拥而眠,一圈坚固的灰白色古城墙包围着它们。城墙三面环海,老城像一个张开的贝壳。矗立于城墙三角边缘的堡垒,在一千多年里守护着城市免于奥斯曼土耳其帝国的威胁。有一部分城墙依傍在塞德山的脚下,而塞德山是城市的制高点,据说英国诗人拜伦曾经站在山顶俯瞰城市。“亚得里亚海的明珠”,他对它不吝赞美。

那城墙可能是世界上至今保存得最好的城墙,城墙里的生活历经数个世纪的摧残,还是得以幸存,实在是幸运至极。杜布罗夫尼克的故事开始于7世纪,最初的定居者来自临近的海岸城邦——古希腊城市埃皮达鲁斯(Epidaurus,今天的察夫塔特)和古罗马城市萨罗纳(今天的索林),这两个城市先后被蛮族所毁,居民逃亡到附近的一座岩石小岛(拉古萨),一条狭窄水道把它和大陆分隔开来,同时岛上出现了另外一个定居点,被称为杜布罗夫尼克,意思是“森林茂密的地方”。12世纪,那条水道被填平,两个定居点合二为一。

这个难民的定居点无时无刻不生活在焦虑之中一海上是虎视眈眈的威尼斯共和国,内陆是穷兵黩武的奥斯曼帝国和狡诈凶残的匈牙利王国,他们做梦都想吞下这个地中海和巴尔干半岛之间的枢纽。面对入侵的威胁,杜布罗夫尼克刚柔并济,一边修建城墙,把怪石嶙峋的岛屿打造成一座坚不可摧的堡垒,一边施展惊人的外交天赋和商业技能,与当时所有的邻国都保持了良好的关系。

这几乎是一个奇迹,考虑它当时的处境,在这么一个宽度不足半英里的小岛上,却诞生过一个名副其实的独立王国。没错,1205年它曾落于威尼斯人之手,但与其说是被入侵,不如说是被保护,它就像一个还不到弱冠之年的少年君主,需要时间来长大,这个羸弱慧黠的少年懂得借势。在一百多年时间里,杜布罗夫尼克闷声不响地发展海上贸易,建立自己的船队,利用得天独厚的地理位置优势,发挥商业、金融和航海的天才——进入君士坦丁堡的商队都要取道于此,而当时世界上几乎所有已开发的港口都有它的船只,它在南欧所有重要港口都有自己的仓库和工厂,还在巴尔干内陆国家投资煤矿和石矿生意……只懂享乐却不谙经营之道的威尼斯人稀里糊涂地充当了它的保护人,直到少年长大成人——1358年杜布罗夫尼克摆脱了威尼斯的控制。

一个富可敌国的共和国得以诞生。在几乎所有沿海城邦都被不同的帝国势力占领的达尔马提亚海岸,杜布罗夫尼克不依附任何人,不对抗任何人,这个独立王国被叫作拉古萨共和国。接下去的四百五十年里,共和国开始和世界做生意,用上缴贡品的方式向奥斯曼帝国买自由,用外交斡旋和重金收买的方式从威尼斯人和匈牙利人手里争取到最大限度的自治。当欧洲还沉沦在与侵略、封建剥削、蒙昧做斗争的中世纪漫漫长夜里,拉古萨共和国在驶向现代世界的航程中早已遥遥领先——1417年禁止了奴隶贸易,1432年建立了儿童福利医院,1435年开放了第一批公立学校。此外,他们从8英里外引来水源,尝试将供水接通到千家万户。他们对每一个逃到此地申请避难的人都平等对待,从不因为背后的政治角力而放弃公平原则。

共和国的天空之上,高悬着一道从自由世界飞来的玫瑰彩虹。在古城西南角,是气势恢宏的三角形状的罗维里耶纳克要塞(Fort Lovrijenac ),它是共和国生命意志的象征,守卫城邦免于海上和陆地的侵扰。在它的入口上方印刻着一句铭文:“自由胜过黄金”(NON BENE PRO TOTO LIBERTAS VENDITUR AURO)——这是杜布罗夫尼克生存的火把。

在忧患中面不改色

自由的底色是自控,共和国深谙自由的本质。在几百年的城邦生活中,秩序是它最根本的准则。杜布罗夫尼克对秩序有近乎偏执的忠诚,却没有让生活变成一潭死水,这着实令人惊奇。在共和国,人们被限制在三个阶级里:贵族、平民、工匠,三个阶级彼此分隔,不得通婚或进行任何亲密的交往。所有的大权都掌握在贵族手中,平民只能担任某些不重要的公职,而工匠则在公共政治生活中没有任何发言权。这样严格的等级制度居然从未有过叛乱,尽管偶有阶级内部因嫌隙而引发分裂的事件,但这些小插曲不曾撼动过社会稳定。这种制度颇有古典贵族制度的味道,它的制定者兢兢业业地履行着职责,他们制定司法、外交和经济管理等共和国运转最主要的机制,公正无私地执行了数百年。

经济的普遍繁荣,抹平了三个阶级的差距,共和国的居民都是难民的后代,他们比谁都明白安居乐业有多么不容易。当你站在城墙上眺望大海,你就知道,这依靠秩序建立起来的平静有多么侥幸。共和国四周是亮着爪牙的帝国,用英国历史学家加德纳·威尔金森爵士(Sir Gardner Wilkinson)的话来说:“威尼斯人的诡计和野心、斯拉夫公爵们不断变动又相互冲突的规划、匈牙利人不可靠的友谊、西班牙人的自私自利和土耳其人的任性傲慢,轮番困扰着它……拉古萨共和国的历史就是一个在持续的险境中为保护自己和维持独立而进行抗争的历程。”

秩序是杜布罗夫尼克生存的法宝,使它在忧患中面不改色。然而,这依然是一座悲剧性的城市,因为再出众的人类意志都无法与大自然抗衡——大火和地震最终让它走向衰落。在这之中,人类由于无耻的背叛行径和自毁倾向,只能对自己的命运徒留一声叹息。

此时我已经登上城墙,准备继续攀登最高点的闵阙塔堡垒(Minčeta Tower)。那是杜布罗夫尼克防御的象征,始终飘扬着克罗地亚国旗。山风猛烈,阳光耀眼,堡垒背后灰白惨淡的塞德山只有一望无际的贫瘠,杜布罗夫尼克无法从周边得到哪怕任何一丝馈赠,它唯有独自用力,自给自足。站在堡垒的平台上,我俯瞰整个老城:这是经历大地震、军队劫掠和战火摧残而被夷为平地后重新修复的杜布罗夫尼克。

虽然数次被毁,又数次重建,杜布罗夫尼克依旧保留了浓浓的中世纪风味,怪不得风靡全球的中世纪史诗奇幻题材美剧《权力的游戏》把这里作为取景地。无论站在哪一边的城墙上观望,它都呈现出一幅被高墙和塔楼环绕的景象,越过这些塔楼,是高低参差的钟楼,它们分散在城市主干道斯特拉顿大道的两侧。这条由石头铺砌的宽阔大道,可称得是光可鉴人,带轮的交通工具不得入内。长约292米的商业干道四周,坐落着迷人的房舍,大部分屋子的上层窗户紧闭,显得端庄而有神秘感,颇具皇家风范,下层窗户则用作各色商铺的橱窗,洋溢着明快的重商主义气息。

优雅是第二天性

英国女作家丽贝卡·韦斯特曾在“二战”前夕三次踏上南斯拉夫的土地。她建议,初次到访杜布罗夫尼克的人,最好选择在黄昏时分游览老城。当穹顶的蓝色将要褪去之际,晚霞即将泼洒天空,走在跨过护城河通向内城的桥上,或站在城墙随便哪一角的堡垒上,你都将第一时间感受到这座城市流光溢彩的金色质地。韦斯特认为,杜布罗夫尼克是一座由商业、法律、外交斡旋和贵族制度混合浇灌而成的犹如微雕的精致城市。

我想,她这么说的意思,可能是指杜布罗夫尼克过于成熟 ——“一个凭着理性与勤劳而建立起来的城市,已将优雅发展为强有力的第二天性”[丽贝卡·韦斯特,《黑羊与灰鹰》,237页。]。作为南斯拉夫城市化程度最高的城镇,杜布罗夫尼克的公民天然地拒斥一切粗鲁的东西。当地至今流传着一个趣闻:在铁托时代,共产主义到了杜布罗夫尼克,也要经过一番打扮,非要以彬彬有礼的面貌才能示人。人们花了很长时间,也无法习惯把彼此称呼为“同志”。于是,他们想了一个折中的办法:互相称对方为“同志先生”和“同志女士”。

韦斯特并不十分喜欢杜布罗夫尼克:“我觉得这对斯拉夫人而言,是一种特有的实验,特有的性格,特有的成功。[丽贝卡·韦斯特,《黑羊与灰鹰》,235页。]”她抱怨这座城市缺乏虔诚的信仰——尽管它拥有数量如此之多的教堂,然而,共和国“性格暧味”,竭尽所能地拒绝东正教会的影响,并同时和土耳其穆斯林关系亲昵。由于如此模棱两可的举动,杜布罗夫尼克几个世纪里太平无事,既受惠于奥斯曼帝国的睁一只眼闭一只眼,又得到罗马天主教的保护。说这是一座精明的城市,也许更为准确。

杜布罗夫尼克必须如此,我想,否则它将如何生存下来呢?精明是商人的本性,虽然这种本性并不可爱。老城主大街两侧的建筑,那些完好保存的14世纪的药房、教堂、修道院、海关大楼、钟楼、喷泉和大公宫,它们整饬优美的外形背后,无一不是生活意志的痕迹。

如果你从老城西门进去,首先会瞧见那座15世纪那不勒斯建筑师奥诺弗里奥·卡瓦(Onofrio della Cava )所建的喷泉。这个庞然大物是老城的地标之一,以前有两层,缀有精美的雕刻,1667年大地震后,大喷泉只剩下16个面具雕刻的出水口。建筑师设计这个喷泉可不只是为了美观,它曾是老城供水系统的关键一环,从喷水嘴流出的清水环绕着喷泉奔流,人们在此盥洗完毕后才能进城——清水洗去厄运,保佑城邦福祉,这是几百年不变的习俗。

如今,不再喷水的喷泉成了历史文物,高出地面的两级台阶上,行人时常在此歇脚。在他们头顶上方,有只小狗一动不动蹲伏在喷泉的盖顶边缘,景象令人莞尔——共和国的设计师居然想到要让石匠雕刻一只砖石小狗来守护清泉。小狗的模样忠诚坚贞,惹人怜爱。

再往前走,主大街北边是一座带着尖顶塔楼的方济各会修道院,最初它是僧侣的药房,后来共和国出于人道主义和慈善事业的原因,把它扩建成公共机构。药房1317年开始经营,成为世界上最古老的药店之一。在这位于巴洛克教堂回廊内的小药店里,依然可以看见架子上摆放的蓝色瓶瓶罐罐,瓶口塞得紧紧的,牢牢守护着关于健康的秘密。据说药房按照古方配置的药剂现在还很受欢迎。当欧洲大陆饱受黑死病和瘟疫荼毒的时候,中世纪的杜布罗夫尼克,正在有条不紊地拓展医疗和慈善事业。

主大街东侧尽头的斯蓬扎宫(Sponza Palace)也是一栋有趣的建筑。这是一座16世纪的宫殿,原来是铸币和海关大楼。它的外观极具魅力,共有三层,一层有一圈6根圆柱支撑的双回廊,围着一个不大的庭院,完全是威尼斯的风格,而窗户则被设计成晚期哥特式的造型。斯蓬扎宫现在是国家档案馆,存放着1272年杜布罗夫尼克有关法律和奥斯曼帝国的大量文件,然而在历史上,它只是个社交场所。农民们聚在这里,为了商品的斤两和赋税,吵吵嚷嚷。周末早晨的斯蓬扎宫一楼庭院,如同早市一般人声鼎沸。它的二楼则是上流社会参加文学聚会的房间。这些贵族人物绝非高不可攀,虽然舒适的生活让他们高贵而温和,可在精神消遣方面,他们和普通百姓并无二致。

两座阳台的距离

在杜布罗夫尼克,文学是唯一可以接受的精神生活,而戏剧是文学中最被喜爱的艺术形式。在一个由贵族治理的城邦之内,秩序和规则之外,贵族和平民无一例外都喜爱那些深具浪漫因子和神话元素的戏剧作品,这表明共和国百姓在“人性”这一选项上也可以得高分。田园戏剧和喜剧是杜布罗夫尼克戏剧的主要形式,作家尼古拉·纳列什科维奇(Nikola Nalješković,1510—1587)开创了把市民的生活细节写进喜剧的先河,而文艺复兴作家马林·德尔日奇(Marin Držić,1508—1567)将其发扬光大。

德尔日奇是共和国孕育的自由之子,在他最著名的作品《顿铎·马罗耶》(Dundo Maroje)中,一桩年少轻狂的爱情往事以闹剧的方式终结,风流不羁的主人公最终从罗马回归杜布罗夫尼克,从激情回归了秩序。而随后的伊万·贡杜利奇(Ivan Gundulić,1589—1638),则把德尔日奇那种文艺复兴式的孩子气十足的浪漫反抗发展成了史诗。他本人英气逼人的塑像,矗立在老城的广场上,塑像下方的浮雕画是其最著名作品《奥斯曼》(Osman)中的战斗场面。贡杜利奇的塑像就是杜布罗夫尼克人间舞台的观众——广场是老城最重要的菜市场,附近的农民每天早晨都来摆摊。

杜布罗夫尼克的迷人,其实并不在华美建筑的细部。诚然,小小的圣救世主教堂外墙上散发玫瑰红色泽的窗户会让驻足之人发出温柔的赞叹,斯蓬扎宫对面的圣布莱斯教堂犹如巨型气球般的巴洛克外观使人莞尔,而教堂门口竖立的奥兰多纪念柱,也因上面中世纪骑士奥兰多那副精雕细琢的英俊容颜而让人心生爱恋,但这座清新、优雅、迷人的城镇,它可爱的地方还是在别处。

你要有足够的好奇心,腿脚还得够利索,不然恐怕爬不了那些陡峭狭窄的巷道——在主大街之外,城墙之内,杜布罗夫尼克完全是被层层而上的密密匝匝的房屋填满的。在古旧华美的主街背后,民宅有自己的生活逻辑。这些结实光滑的石头房子驻留在台阶上,门口和阳台雕刻着繁复的花纹,家家户户在玫瑰花的芬芳里睡去和醒来。

哪里还能找到这样的家园?主人们似乎都不太需要隐私——隔着窄窄的小巷,晾衣绳从一边的阳台穿到另一边的窗户。两边的住户紧挨着彼此,甚至可以推杯换盏——我饶有兴味地看着一户人家的女主人站在阳台上,把咖啡飞快地递给对面阳台的女人,那动作如同在玩杂耍。

好人挣扎于乱世的悲剧

经过几个世纪的流转,杜布罗夫尼克培养出了一种宝贵的才能——平衡的能力。在大国之间权衡,在列强之间周转,在秩序和浪漫之间踩跷跷板。这种才能是让人心酸的,因为它实在是一座孤独的半岛,汹涌的亚得里亚海冲刷着单薄的岩石堡垒,前方没有防线,没有任何一座小岛可以为它抵挡来自海洋的风暴。

似乎无情的上帝也决心要毁灭人类的意志,火灾、地震和瘟疫频繁地降临这座城邦,共和国一次次重建,再一次次被摧毁。最致命的是1667年大地震,这场天灾几乎吞没了所有的公共建筑和民居,五千国民葬身废墟,此后平均每二十年地震就会卷土重来,共和国从此走向衰落。

从1667年至共和国消失,杜布罗夫尼克一直是个伤心人。这场悲剧的尾声发生在1808年。那年,拿破仑的大军进城,宣布共和国终结。悲剧的高潮部分在于,是杜布罗夫尼克人自愿为法国人的军队敞开城门的。这完全是一个“美德坏事”的故事——时值法俄大战正酣,双方的势力一直打到达尔马提亚海岸的黑山和杜布罗夫尼克,共和国本来想继续中立,狡猾的拿破仑慷慨承诺,只要让他的军队进城,法国就会保护杜布罗夫尼克免于欺侮。杜布罗夫尼克是一座商人的城邦,信誉,在他们看来是天然的美德,何况对方还是大英雄拿破仑。后来,大获全胜的拿破仑,立刻展现出犹大的品性——1808年,他颁布法令,拉古萨共和国终止存在。

杜布罗夫尼克的悲剧,是一个好人挣扎于乱世的悲剧。在一个混乱的世界里,它得以安身立命的那些品性,秩序、信誉、优雅、公正,统统不通。1991年,卷入南斯拉夫战争悲剧的杜布罗夫尼克老城,连续遭到约2000枚炮弹的攻击,城市断水断电,被围困八个月。南斯拉夫解体后,作为克罗地亚一部分的杜布罗夫尼克,艰难地从零开始。

人们都说,来杜布罗夫尼克的最佳时节是四月末到五月初。此时,城市笼罩在玫瑰和海桐的香气之中,如梦似幻。你登上高高的墙头堡垒,眺望那大海和天空交相辉映的边界,观看成群海鸥在悬崖边飞舞,雪白船帆在蓝色海面摇曳,只有杜布罗夫尼克能够优雅地享受这样的宁静和辽阔。六百多年前让共和国幸存的那些生活智慧,如今还稳稳地躺在这巨大的海湾之畔。

斯普利特的百姓对戴克里先宫殿并无“虔敬”之心,他们在宫墙内外屡次加建,把皇家住所改造成密密匝匝的民居。常有小片青青绿地出现在民居的后院,安静生长,无人惊扰。

达尔马提亚海岸名城扎达尔郊外颓唐的居民楼。“二战”时,法西斯把扎达尔老城的60%都炸飞了。现在重建后的扎达尔,固执地裸露着它的意大利本色——与世无争、松松垮垮。

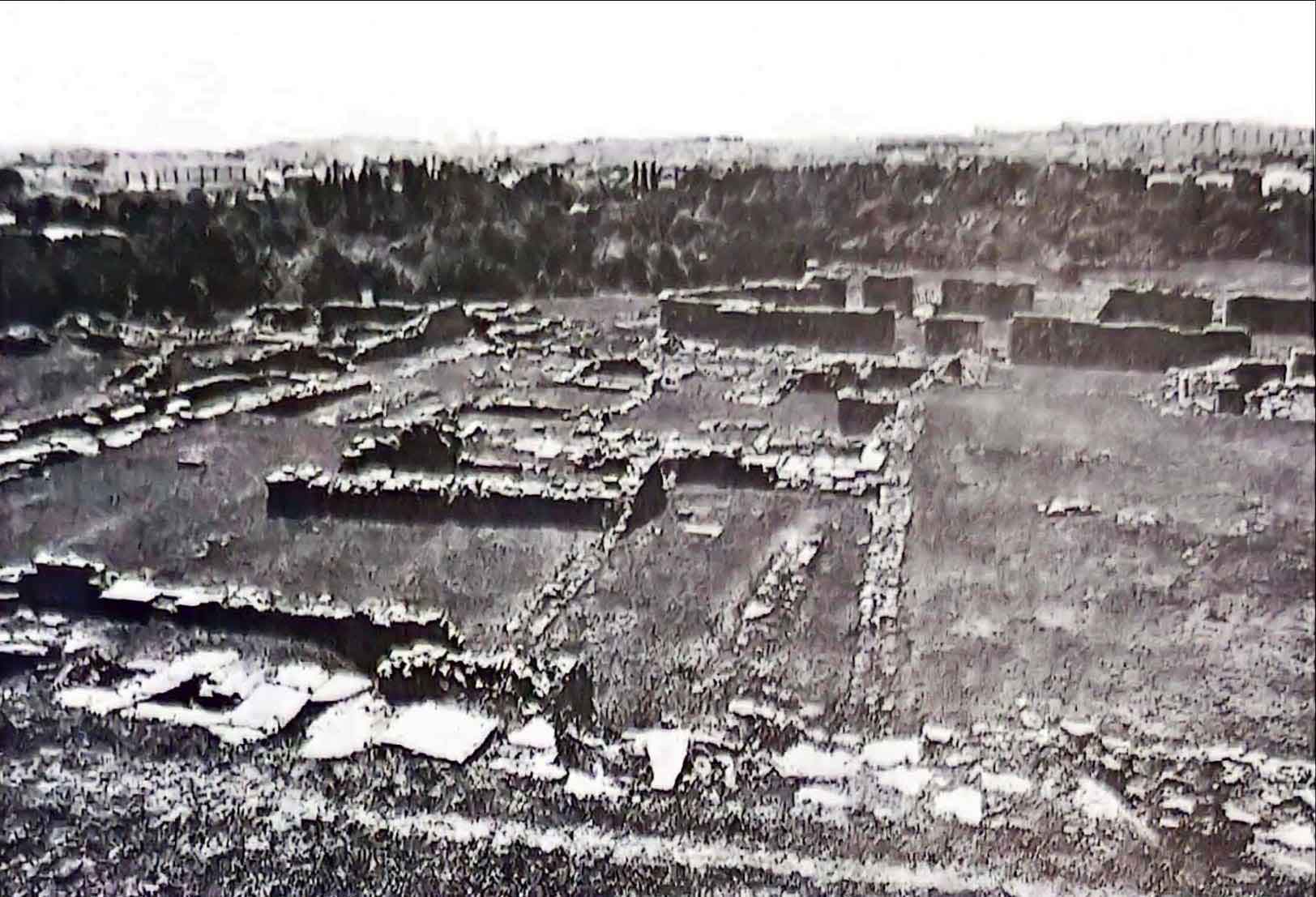

古城索林遗址,位于斯普利特东北方山脚下。索林曾是伊利里亚部落的中心,6世纪时被并入拜占庭帝国,后来遭到斯拉夫人和阿瓦尔人入侵,居民纷纷逃亡斯普利特,索林从此衰落。今日索林周围遍布嘈杂公路和工业基地,那些神庙台阶、露天公共浴场和圆形剧场,全都被时间磨蚀。

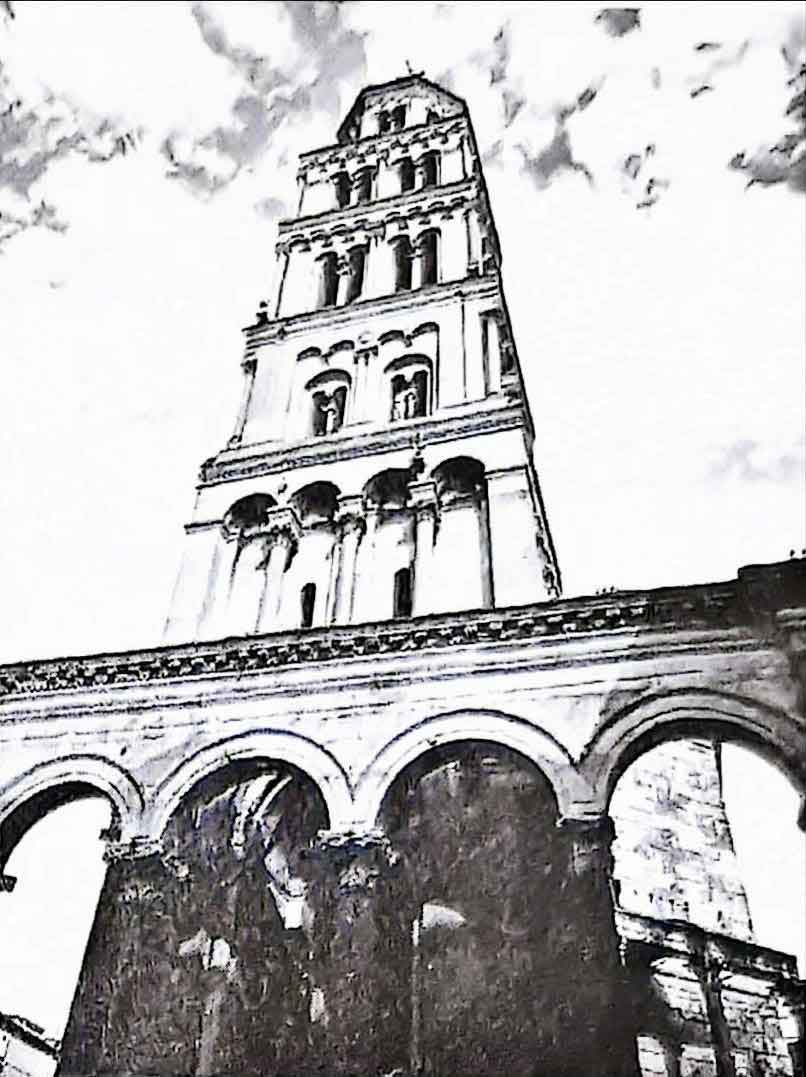

斯普利特的戴克里先宫殿的广场上,矗立着戴克里先大帝的陵寝,虽然高大却简陋得匪夷所思。这座陵寝被称作朱庇特神殿,后被改造成圣杜金大教堂。

斯普利特的戴克里先宫殿金门对面广场上的格雷戈里大主教巨型青铜塑像。他左手执《圣经》,正在讲道,全身已然黯淡,唯有左大脚趾闪闪发亮。

戴克里先宫殿残留的“堡垒”。单薄而破损的石墙,突兀地矗立在海滨大道一侧,有20米之高,墙体上空出许多类似窗户的洞口,下面不规则地保留着几个拱形柱廊——这是宫墙仅剩的全部。

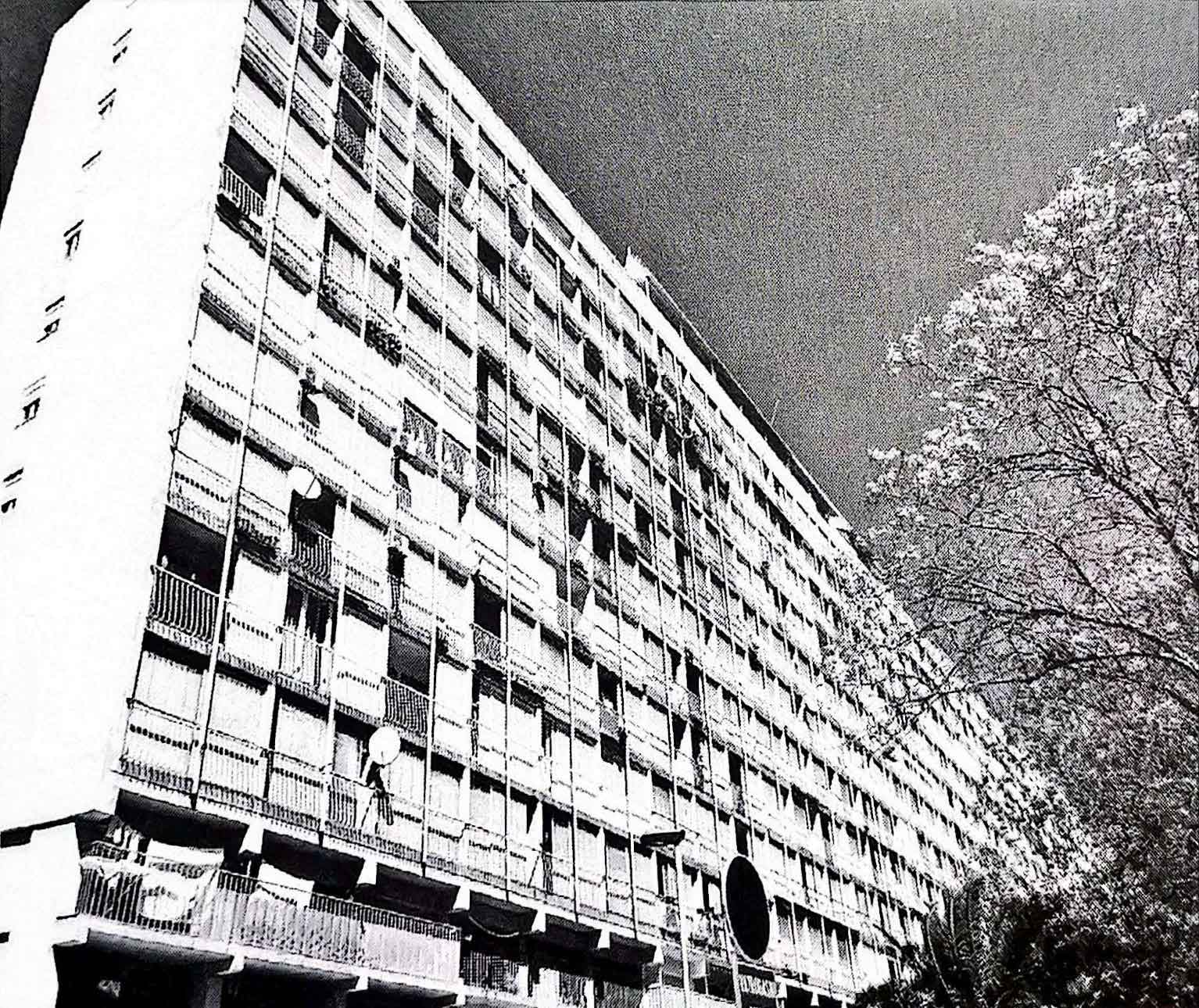

位于斯普利特新城区的“中国墙”,我在斯普利特的落脚处。这种住宅楼是铁托时代“野蛮主义”建筑风格的遗留,身形高大却单薄,气势慑人,内部极度朴实。

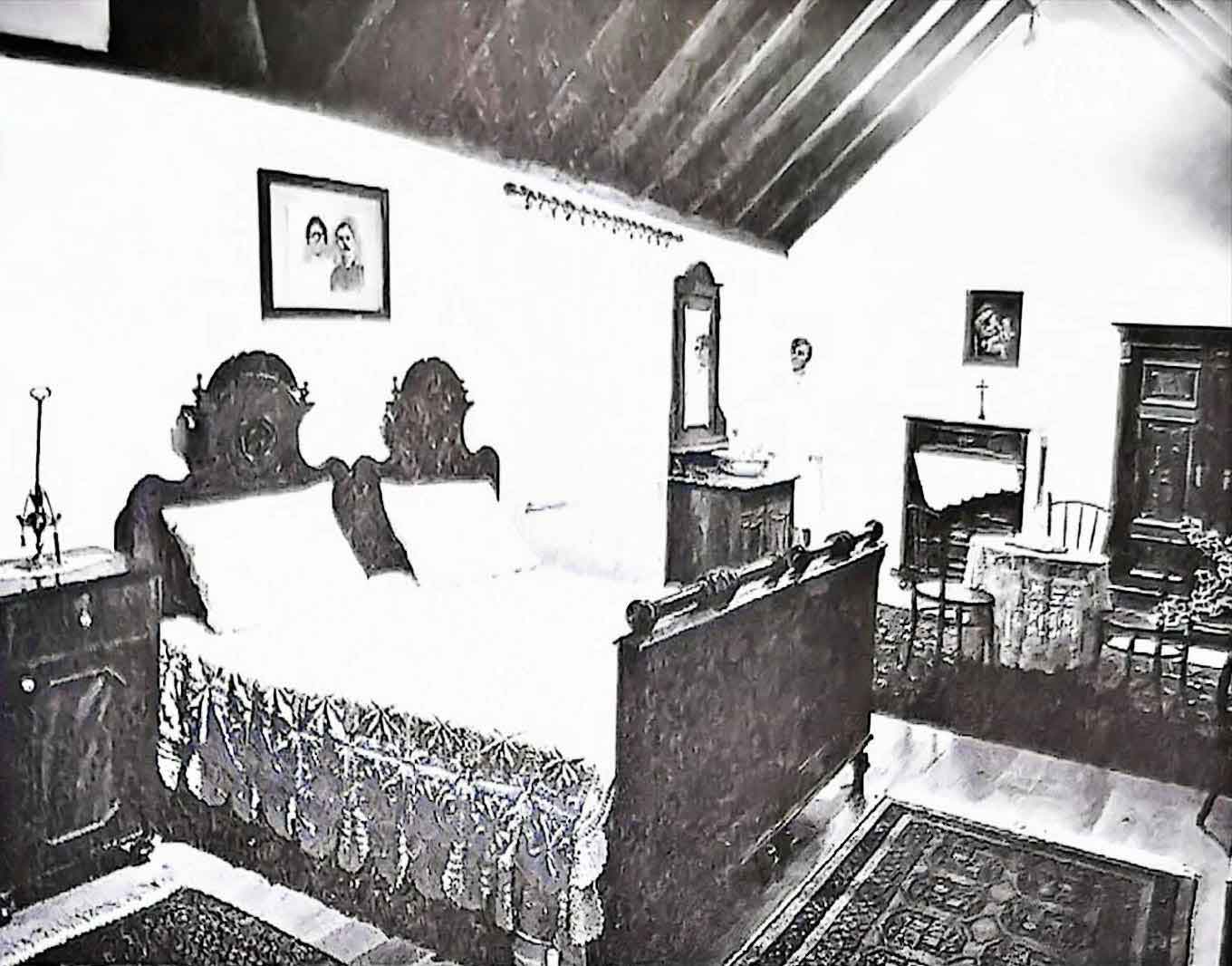

斯普利特的人类学博物馆里的一个房间,展示着20世纪初达尔马提亚海岸上的贵族生活。海边的卧房,原木的家具,洁白的窗帘和台布。达尔马提亚人非常节俭,即使是贵族住所,也会把威尼斯风格的艳丽调和成质朴刚健的色调。

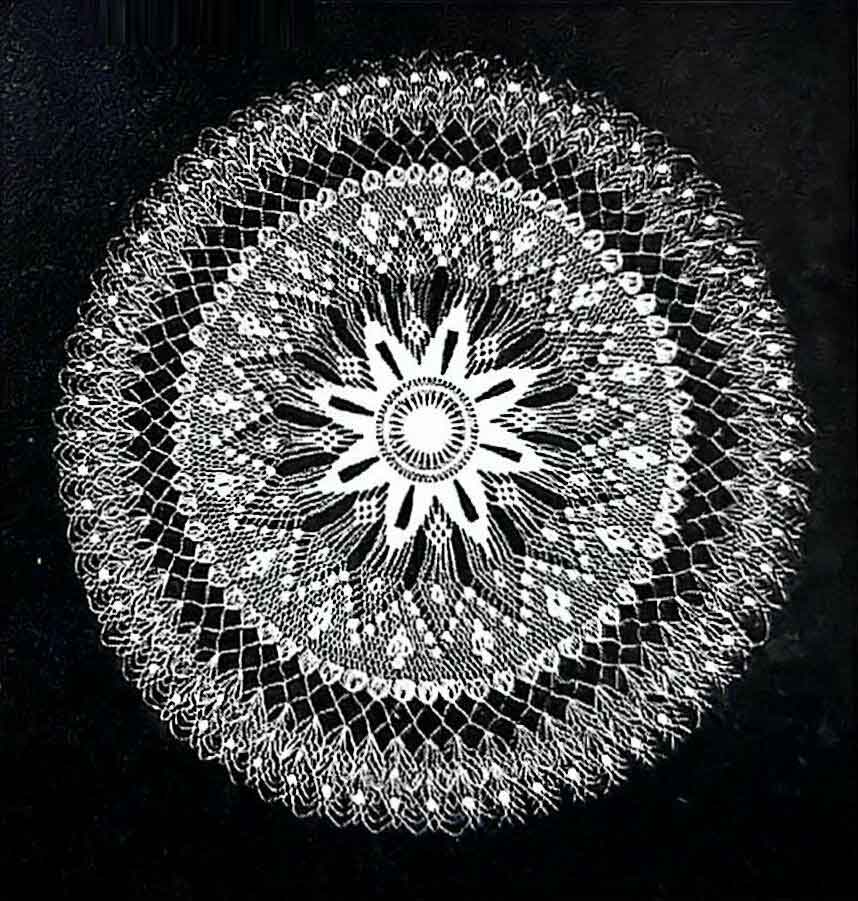

达尔马提亚中部的赫瓦尔岛上的蕾丝针尖纺织工艺样本,从赫瓦尔岛上的本笃会修道院采集。这种工艺以剑麻为原材料进行针尖花边编织。克罗地亚的蕾丝技艺世代传承,达尔马提亚海岸上的女性对此尤为熟稔,这是她们表达宗教情感的重要方式。