| 边界的诱惑 | 收藏 |

维舍格勒静悄悄

边界的诱惑 作者:柏琳

湮没在历史隧道中的小城

中型巴士上的人越来越少,沿途不时有人下车,但不见有人上来。开到终点站维舍格勒时,车上只剩下我和一个络腮胡的高个子西班牙人,我们都是这个波黑最东边的小城的游客。

维舍格勒位于波黑首都萨拉热窝向东113公里,坐大巴却要花上近四个小时。汽车沿螺旋状的山道盘旋,从车窗向外望,所见最多的是小水泥厂和木材加工厂。内战以后,波黑这片原本就贫穷的巴尔干腹地,经济水平维持了长期低迷的稳定状态。在这个曾属于前南斯拉夫的联邦地区,乡村田野的景象近一个世纪都没有发生什么改观:到处是裸露的岩石、稀松的草皮、繁盛的矮树丛以及墨绿幽深的河谷。

偶尔会看到几处废城建筑,有些石屋的空壳子还在,屋顶已经塌了,窗户四周留下被烧过的灰黑色痕迹。这可能是1991年至1995年南斯拉夫内战的手笔,也许是克罗地亚人,也许是塞尔维亚人,是他们之中哪一支暴动队伍摧毁了波斯尼亚穆斯林的混居村庄,已经不得而知。如今在波斯尼亚和黑塞哥维那的土地上,萧条,作为一种兄弟阋墙的历史后遗症,变得十分坦然。巴尔干腹地似乎觉得自己已经没有希望发展成“现代欧洲”,也就落后得心平气和。

沿途只是重复的高山峻岭,以及在悬崖峭壁间蛇形蜿蜒的深涧。农舍稀稀拉拉分散在半山腰各处,有几家升起炊烟。远远观去,单座农舍之间有的甚至相隔两个小山头,看不到通行的路。我很纳闷,这些农舍里的山民,难道就这样和现代欧洲彼此隔绝?在交通和信息发达如斯的现代社会,巴尔干腹地深山褶皱里的人会不会觉得寂寞?

深秋下午,依旧湖光潋滟,阳光从山峰上射到湖泊里,反射的七彩光线悬浮在湖面上。我的视线可以通到很远的地方,能看见迟钝的牛羊正在低头吃草。傍晚以后,天光收去,山脉依次遁形,变成黑乎乎的阴郁布景,沉默寡言,但不盛气凌人,农舍的零星灯光镶嵌在这布景上——那并不是荒野。

更何况,这里还有无数个长短不一的山间隧道。我们的巴士穿过一个又一个隧道,刚从黑暗里钻出来,又紧接着钻入下一个黑暗。在隧道里时,人的感知陷入短暂的无觉知状态,只是注视前方,迫切等待洞口出现,精力变得集中。在隧道里待上十几秒,失控的恐惧冒了出来,人有害怕被黑暗吞噬的本能。隧道尽头的维舍格勒,却是一座把自己丢失在无尽的巴尔干幽黑历史隧道中的小城。

世事犹如洪灾,大桥洁白如初

等隧道把巴士完全吐出来的时候,夜幕已经降临。我抵达了维舍格勒空无一人的临时大巴停靠点。四周静得出奇,刚刚晚上七点,山间的晚风温柔地聚拢过来,德里纳河河面上倒映着微弱的灯光,一个男人遛着一条黑色拉布拉多犬,在河边来回小跑。

这里是波黑最东的城镇。尽管地处波黑,但这个位于波斯尼亚和塞尔维亚交界地带的小城,向来与塞尔维亚所发生的一切都休戚相关。它是波斯尼亚政治实体塞族共和国的边境城市,在这里,波黑的蓝底金色大三角旗不见了踪影,象征和邻国塞尔维亚靠拢的红蓝白旗帜高悬在街道两边。

维舍格勒的名字“Višegrad”,是一个斯拉夫语的地名,意思是“高地城市”。自公元7世纪南部斯拉夫人定居在巴尔干半岛以来,维舍格勒地区最早是中世纪塞尔维亚尼曼雅王朝的一部分,曾短暂归属于波斯尼亚王国,1448年再次被塞族人掌控。之后没过多久,气势汹汹的奥斯曼帝国征服了这块开阔的盆地。

土耳其人的统治长达四百多年,狡猾的帕夏们[帕夏(土耳其语:paşa),是奥斯曼帝国行政系统里的高级官员,通常是总督、将军及高官。]把山里的斯拉夫人几乎全部同化成了穆斯林。但永延帝祚只是统治者的春秋大梦,随着1878年柏林会议的举行,奥匈帝国的铁蹄纷至沓来,衰落腐败的东方帝国轰然倒塌,波斯尼亚全境被奥匈帝国侵吞,维舍格勒也包括在内。然后是两次巴尔干战争,“一战”,“二战”,波黑内战,维舍格勒永远是那个重要的战略据点,是塞族人抵抗土耳其人、斯拉夫人抵抗日耳曼人乃至塞族和波斯尼亚穆斯林兄弟自相残杀的据点——没有人问过维舍格勒人的意见,他们无足轻重。

不过,维舍格勒人继承了某种巴尔干人的典型气质——一种斯多葛学派的气息。巴尔干作为布满树木与岩石的多山之地,其位于东南欧的战略性地理位置仿佛是一种诅咒一我的意思是,这些南部的斯拉夫人,无法选择自己的命运,在长达数百年的敌对和冲突的苦难之中,他们目送着侵略者来来去去,谁都想要他们的家园,但谁都不想要他们。他们索性静观其变。

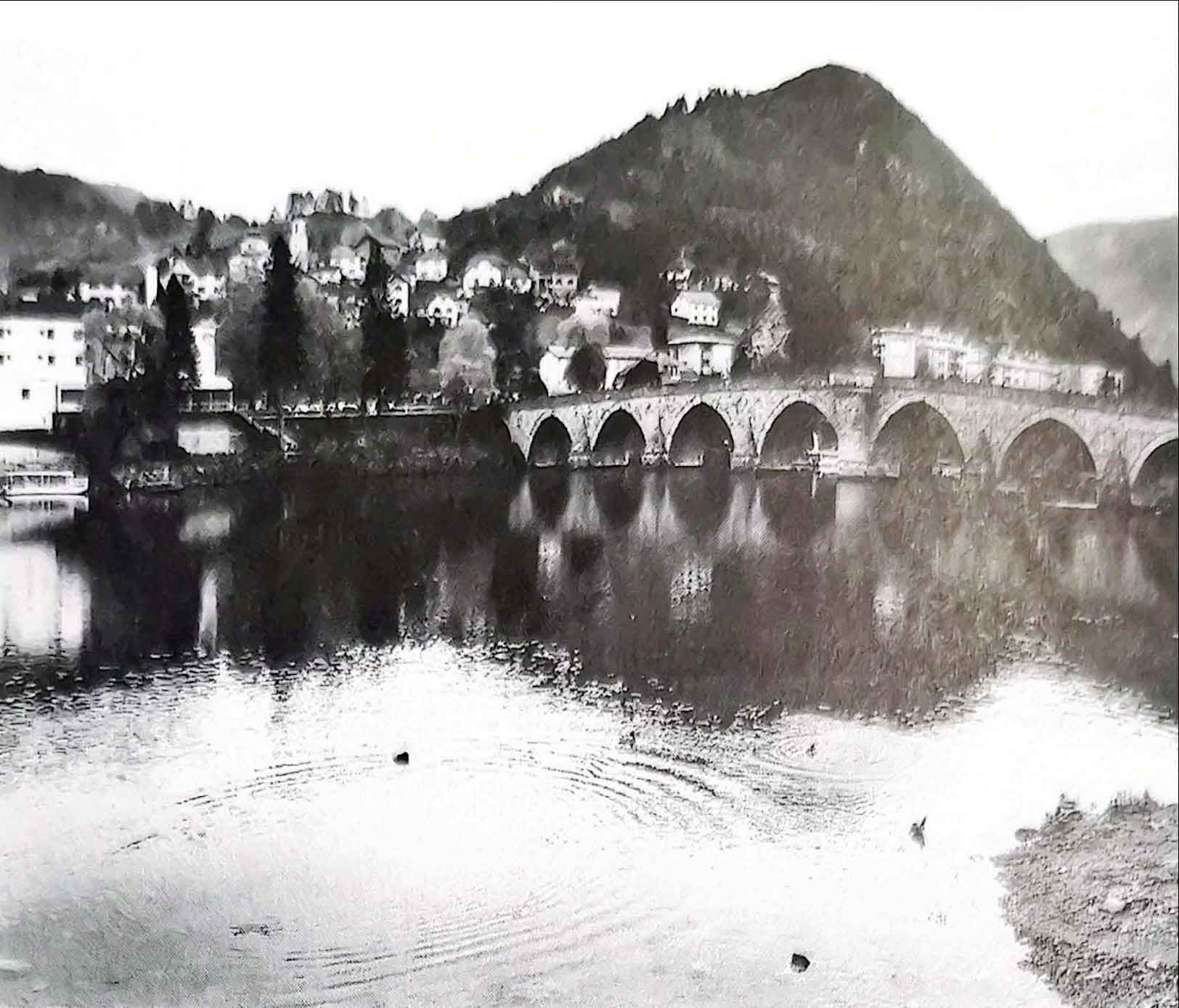

这个坐落在德里纳河两岸上的石头城,就是一个巨大的消音器。以碧波巨澜之势奔流的德里纳河,在这里突然来了个急转弯,变得柔顺起来,两岸的山峰依然峻峭,却容出一大片和缓的扇形盆地,让人们耕作,居住,繁衍,留下文明。今天站在河边看小城,它的样貌和史书中记载的基本不变:村落散在山坳里,牧场和李园纵横茂密,阔叶林漫山遍野。小城样态非常简单,以德里纳河为坐标,河的右岸是小城中心,分布着旅店、超市、酒馆、报刊亭和小卖铺,河的左岸是通往萨拉热窝公路的郊区。两岸被一座雕琢精美的十一孔白石桥连接,那是穆罕默德·帕沙·索科洛维奇大桥(Mehmed Paša Sokolović Bridge),也就是赫赫有名的“德里纳河上的桥”。事实上,这座桥才是维舍格勒的象征。

我书包里放着前南斯拉夫唯一的诺贝尔文学奖得主伊沃·安德里奇的代表作《德里纳河上的桥》,其实已经看得滚瓜烂熟,但还是要带在身上。如果没有这本厚厚的历史小说,我甚至很难找到进入这个小城的通道,它是如此甘愿自我泯灭,哪怕它曾经沧海。

伊沃·安德里奇是巴尔干半岛的文学巨人,他的“波斯尼亚三部曲”以小说形式展现了南斯拉夫四百五十年的编年史。在以伊斯兰教的新月和基督教的十字架为象征的历史背景下,四百五十年间,炮火轰鸣,震耳欲聋,巴尔干半岛错综复杂的多民族混居状况,让这片土地始终处于难以估量的民族灾难中。面对波谲云诡的现状,安德里奇却是一个沉默寡言、谨小慎微的作家,他被人称作“石缝中的松树”。

在《特拉夫尼克纪事》《德里纳河上的桥》《萨拉热窝女人》这“波斯尼亚三部曲”中,《德里纳河上的桥》是安德里奇最璀璨的文学遗产。这个石匠的儿子出生在波黑贫瘠小城特拉夫尼克,幼年因家庭变故,来到维舍格勒的姑母家,寄人篱下。所幸姑父姑母是善良的人,他们把安德里奇当成了小王子,让他生活在弥漫着玫瑰花香的宁静小屋中。安德里奇在这里度过了童年时代,维舍格勒的德里纳河与河上的桥,对他来说不仅是一个地标,而是承载创作灵感的舞台。

他回忆自己的童年:“我住室的窗户位于德里纳河的另一岸,面对穆罕默德·帕沙·索科洛维奇大桥。小时候,每天上学从大桥上走过,常常是走一走、停一停,仔细揣摩每块桥石。小伙伴们在河边玩耍时,我就在大桥中间的那个被称作‘沙发’的石头平台上聆听大人讲述关于大桥的故事……”

当《德里纳河上的桥》1961年获得诺贝尔文学奖时,安德里奇告诉别人,他只是写下了小时候在大桥上听到的故事。而我作为一个东方的游客,在半个多世纪后的深秋夜晚,站在这座桥上,已经找不到讲故事的人。

古桥建于1571年,由奥斯曼帝国最伟大的建筑师米马尔·锡南(Mimar Sinan)设计,全长179.5米,有11个桥墩,几经洪水和战乱破坏,又几度被修复。在小说里,这座大桥如同永恒本身。几个世纪来,维舍格勒经历过太多重大历史事件,野蛮愚昧的土耳其人,阴险毒辣的奥地利人,甚至是因民族解放事业而陷入狂热的塞族人,他们带给平民的苦难,在安德里奇的笔下如泣如诉,读来却有一种奇特的镇静力量。无论新事物新变革的洪流如何想要淹没普通人的痕迹,维舍格勒的百姓总能够依附着这座大桥,延续小城的古老生活习惯。世事如同洪灾,而大桥总在浊流中屹立,洁白如初,经久不变,有坚固得超越时间的耐力。对于维舍格勒人来说,只要大桥还在,只要依然可以在大桥上聊天,他们就能过正常的生活。

我来到大桥中央,即大桥最重要的部分——“城门”,桥中段加宽而建的两个完全相似的平台。从市内走来,右侧的平台是“沙发”,有两侧台阶,周围设有浅色石头充当座位。“沙发”对面,左侧的平台是空的,中央砌了一堵高墙,墙上镶嵌一块白色大理石碑,碑上镌刻着土耳其塔里赫(tarih)碑文,记载着建桥人的姓名和大桥建成的年代。

安德里奇的文字让人心生眷恋,他的眼睛沉静慈悲。想象、聆听、体验,他说想要了解维舍格勒的生活,就应该到大桥的“城门”这里来享乐。无论谈起个人、家庭还是局势,维舍格勒人都是“在桥上”度过的,“城门”是小城百姓最美好的去处。

几百年间都有谁来过这里?穷人,残疾人,麻风病人,说笑唱歌的年轻人,嬉戏的孩童,商议公共事务的成年人……即使是最“低贱”的百姓,也可以来“城门”闲坐。他们在这里做什么呢?幽会,打情骂俏,窃窃私语,做买卖,吵架,也会在变革时期聚集到此,看张贴在石碑上的文告。

几百年前,“城门”飘散的樱桃和甜瓜的清香,又甜又热的旱茶香,摆摊售卖的热气腾腾的甜面包的香气,我多么希望自己还能闻到。安德里奇记得,平台上还有一个卖咖啡的老板,“他携带着自己的咖啡壶、杯子、常年不熄的火炉和一个到对面平台给顾客端送咖啡的伙计”——所以,还有咖啡香。

可是我什么也没闻到,“城门”空空荡荡。我坐上冰凉的“沙发”,平视对面的石碑,它被两侧灯光烘托得过于耀眼,模糊了我的视线。我转过身,跪在沙发上,低头看向德里纳河中自己的倒影,黑漆漆一片。小说里,石头“沙发”高于河面15米,坐在上面的人“犹如在河水上空翱翔”,抬头则是“晴空浮云或是繁星满天”,有多少人在这里“坐待黎明曙光,静候黄昏晚霞,乃至羁留到深夜时分”。有路过此地的外国人认为“城门”影响了维舍格勒居民的性格一整日无所事事,无忧无虑。

我没有翱翔的感觉,却感到很冷。还是没人理我,路过的两三个本地小孩,手里拿着可乐和小袋花生,想坐到“沙发”上分享零食,见有人“占了座”,做个鬼脸就跑了。我悻悻然站起来,走到石碑旁,正对着三面环抱的群山。如果此刻是暮色苍茫,我可能真会看到小说里的那个画面:“河水波光闪烁,两岸垂柳和爆竹柳郁郁葱葱,映照得岸边河水呈墨绿色。在夕阳余晖的照射下,周围群山抹上了一层红色。”

可惜,现在是深夜,群山也不美,三座山峰如三块巨屏,重叠交错,它们在夜色下的鼎立之姿,犹如三道历史关卡。远山显出瘆人的恐怖轮廓,鬼影重重,河水森森凉气泛上来,我打了个寒战。三座山依靠隧道连接,偶尔能远远瞧见正在穿越隧道的汽车变成了萤火虫,在山肚子里微弱地发光。

忘掉那艘搁浅的船

除了大桥之外,维舍格勒乏善可陈。离大桥不远处有一个“安德里奇城”一巴尔干导演库斯图里卡为他的文学偶像安德里奇建造的一座微型小镇,全部由石头堆砌而成。门庭萧条,几乎不见游客踪影,像极了那些为了旅游文化创收而生搭硬造的崭新“文化古城”。微型小镇的饭馆没有客人,服务生给自己倒杯啤酒,瘫在露天座椅上,用大拇指无聊地抠着饭馆石墙的缝。

大桥已经沦为旅游景点。它的修建者穆罕默德·帕沙·索科洛维奇原是波斯尼亚人,幼年作为“血贡”被拉到土耳其禁卫军,后来做了宰相。他建造这座桥的本意,是让军队和商队都能跨过德里纳河,以奥斯曼帝国为中心,沟通东方和西方。随着古老东方的颓唐,现代西方从根本上摧毁了大桥的存在意义。

20世纪初,奥匈帝国在维舍格勒铺设了一条窄轨的“东方铁路”,这条铁路把波黑、塞尔维亚和土耳其的边境衔接起来。至此,通往萨拉热窝的铁路线扼杀了大桥同西方的一切联系。再往后,奥斯曼帝国如幽灵般消失了,曾经在维舍格勒附近划定的土耳其国境线突然向东方后移了1000多公里,大桥和东方的联系也断了。按照安德里奇的叙述,“如今人类需要转变了,世事变迁了,所以它的使命也就再无须履行了”。在全新的现代世界,德里纳河上的桥,变成了一艘搁浅的船。

那么,就让德里纳河上的桥黯淡下去,连同边界小城维舍格勒一起,把自我隐入山腹,消失在历史隧道中吧。

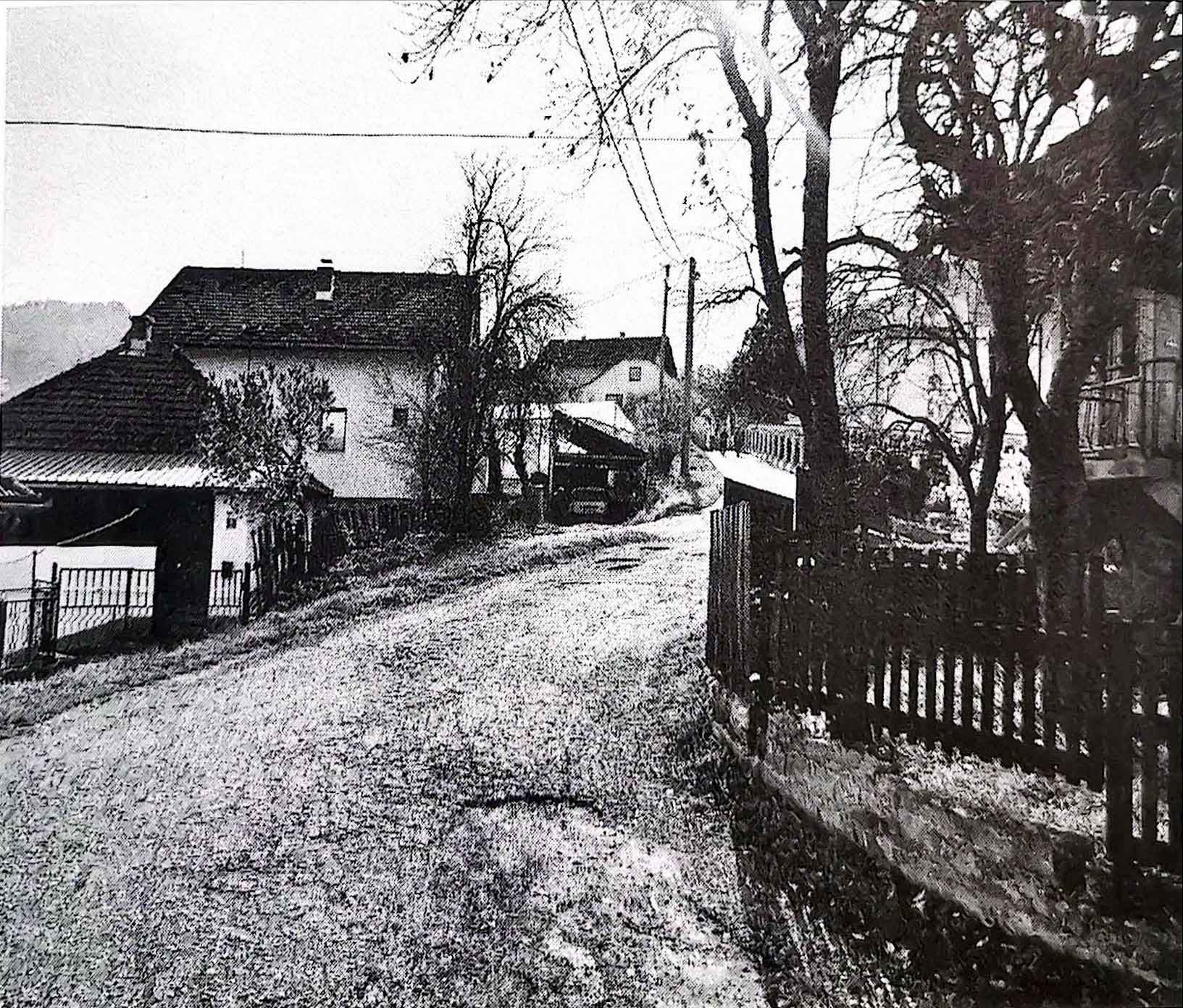

我慢腾腾又从桥的右岸散步到左岸,回到在维舍格勒的民宿,一座在通往萨拉热窝的公路边的高地上的二层小屋。房东太太在二楼露台抽烟,“咚咚咚”走下来开门。我换好拖鞋,进屋,拉开窗帘,德里纳河上的桥映入眼帘,和当年的安德里奇所见的角度可能也差不多。公路一侧还立有一个正方形白色塑料棚,那是回萨拉热窝的大巴的唯一站点。我看见一个身形高大的金发小伙站在棚下,戴着大耳麦,左右脚来回颠着,晃着脑袋。车来了,小伙上了车,绝尘而去。

路灯下,白色候车棚与影相伴。路边,幽暗的树群巍巍站着。维舍格勒静悄悄。

萨拉热窝的铁匠大街。在奥斯曼帝国统治的“黄金时代”,铁匠大街人声鼎沸,鳞次栉比的铺子里制作和售卖千姿百态的土耳其咖啡壶和金属制勺子、盘子、水壶。这里也是电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》的取景地。

铁托时代,萨拉热窝街头的女性装束。在社会主义的南斯拉夫,女性享有某种奔放和自由。

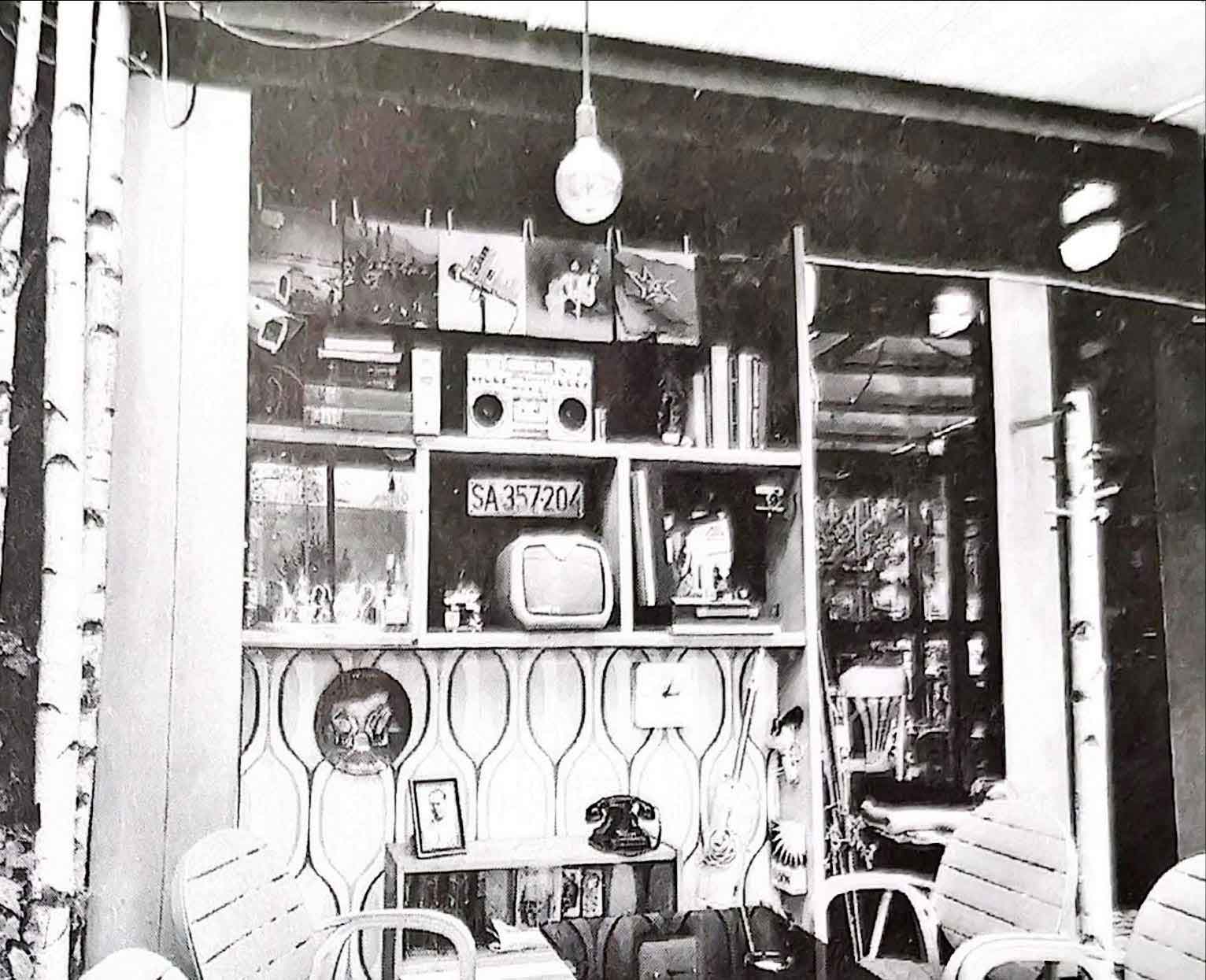

波黑历史博物馆身后的铁托咖啡馆,是鲜有的以共产主义为主题的咖啡馆,室内主色调是温暖的红色,墙面挂着南斯拉夫时代的街景照片,贴满“黑浪潮”电影海报。在室内外的连接处,是铁托时代一个普通家庭的客厅摆设。

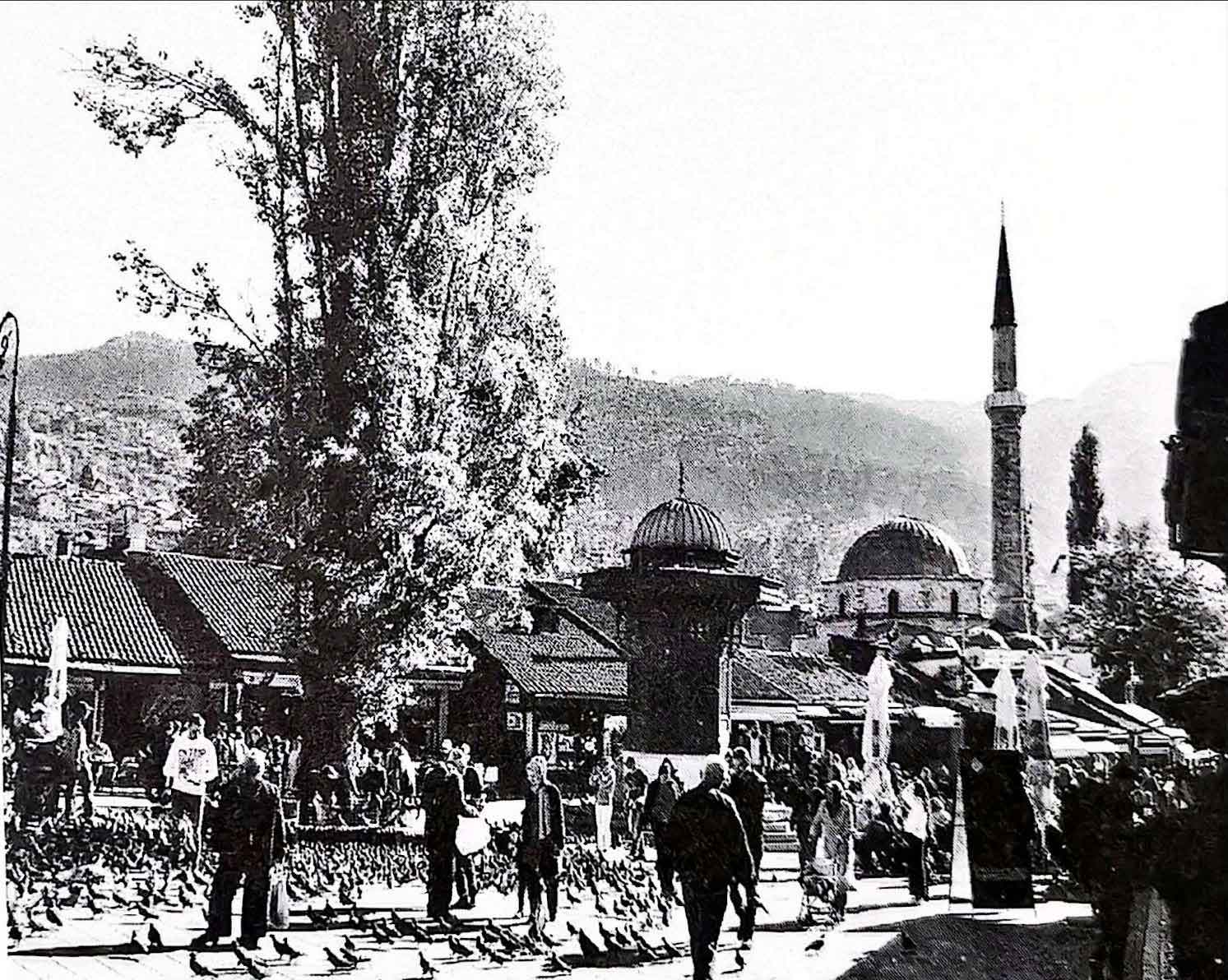

秋日早晨,萨拉热窝老城区的巴什察尔希亚广场,塞比利喷泉的四周,灰鸽子总是懒洋洋地待在原地,等待人类喂食。巴什察尔希亚街区代表奥斯曼帝国统治时代的一种独特的宽容气氛,到了穆斯林的礼拜时间,不远处的巴什察尔希亚大清真寺的宣礼塔响起广播,化作了群山之中渺远庄重的背景音,广场上,人们一切照旧。

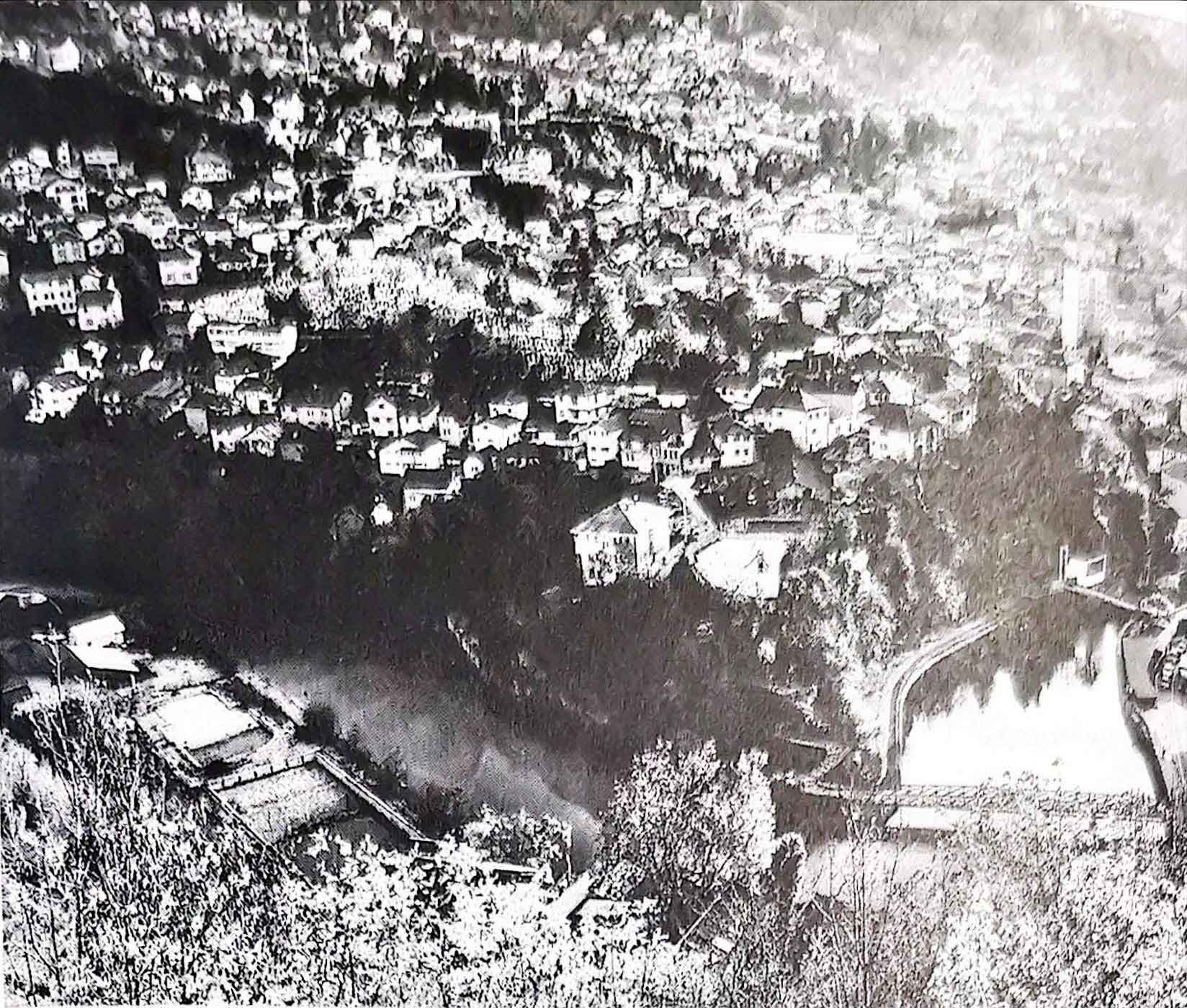

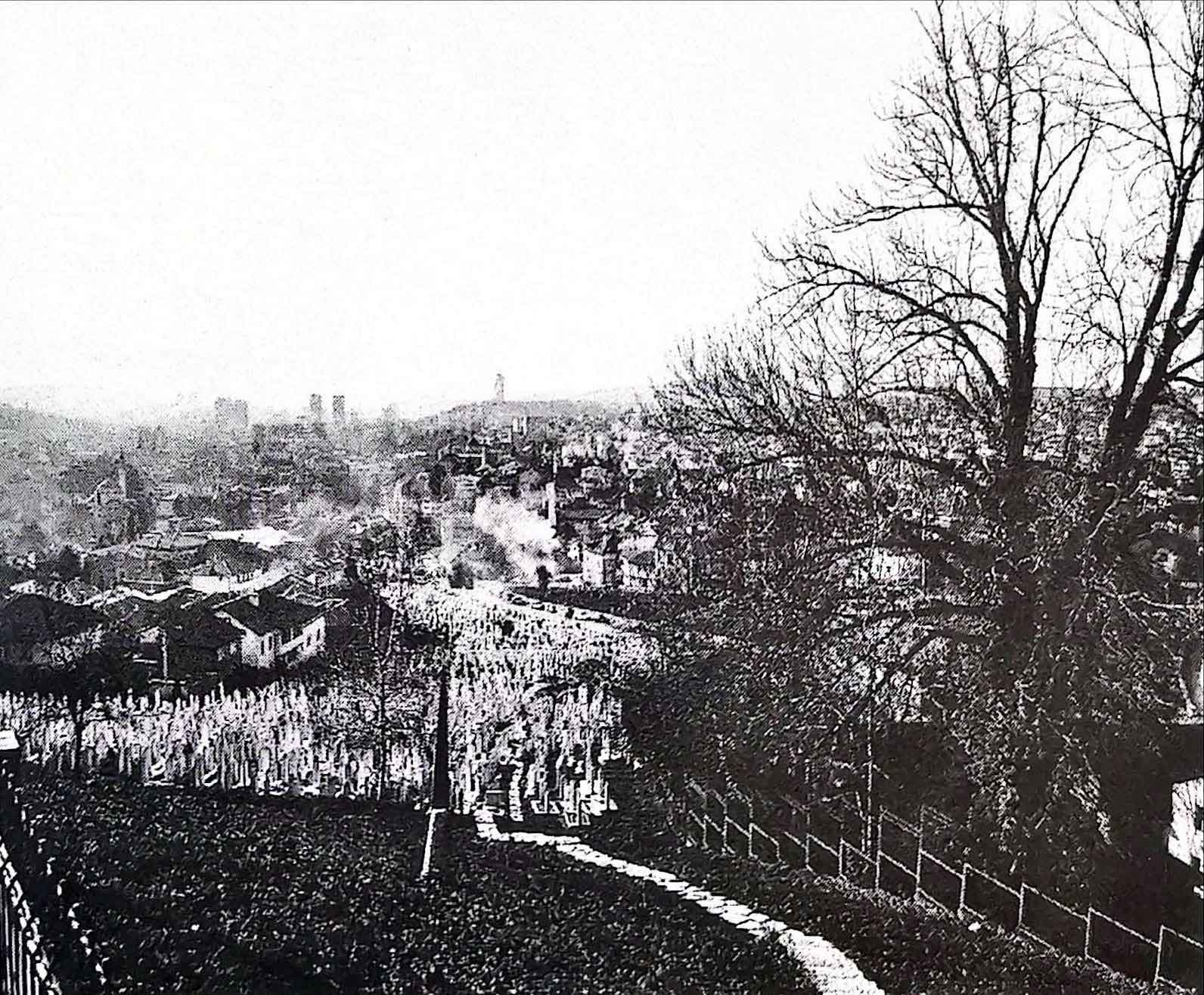

我站在高高的黄堡上,俯瞰萨拉热窝。这个山谷中的寂静小城,从来没有资格获得平静。

从黄堡半山腰向下望去,都是白色的墓碑。战争中死去的人们,被安放在高处长眠。

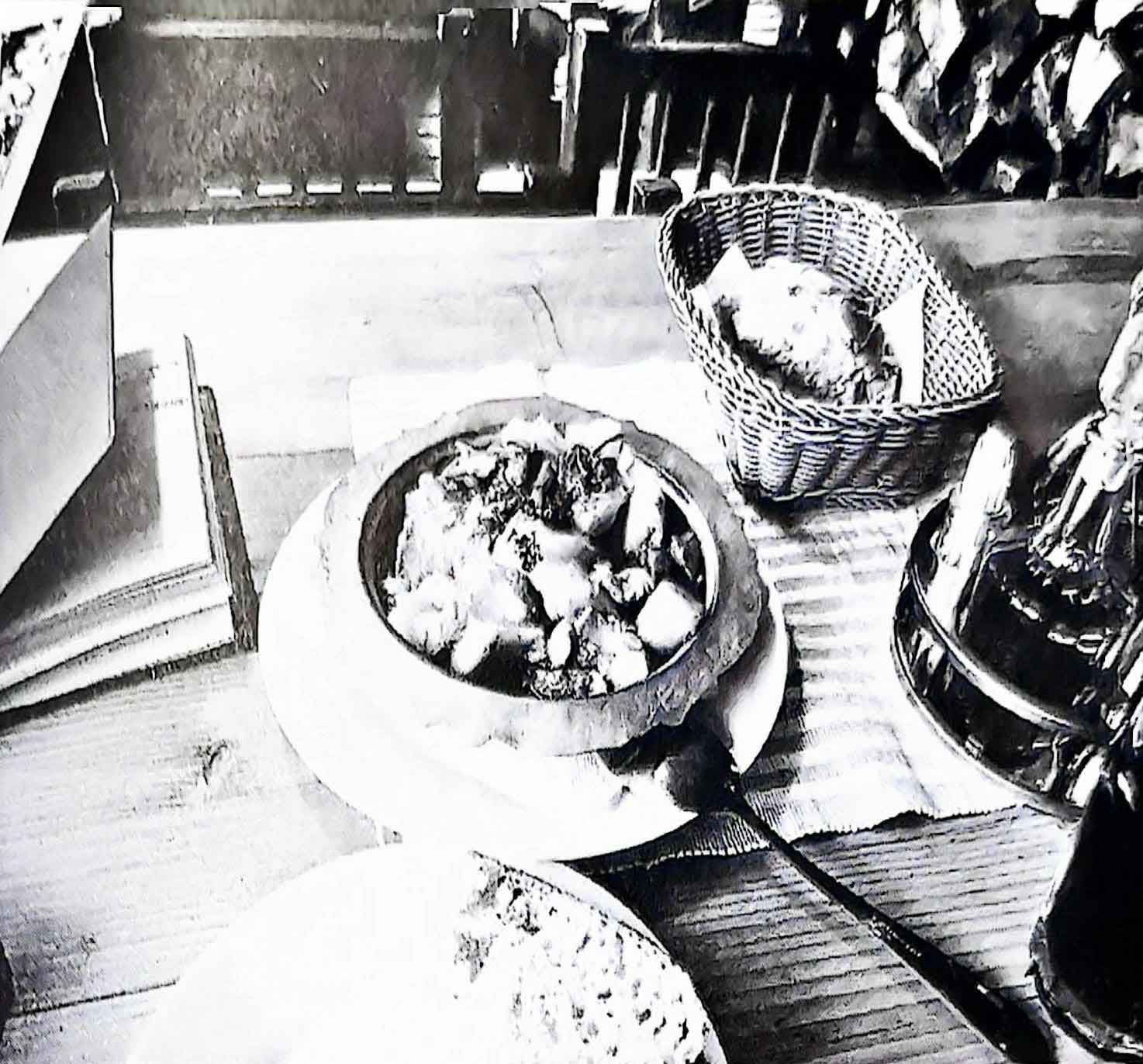

波斯尼亚炖锅,波黑的大杂烩特色菜。这道菜就像波黑本身,所有的食材来到这个锅里,变得面目模糊。巴尔干多个民族都为这道菜提供灵感,使其成为一种独特的波黑味道。

米里雅茨河上的拉丁桥,奥匈帝国王储斐迪南夫妇在此遇刺,第一次世界大战爆发,世界历史进程从此改变。我在这里遇见一个不耐烦的带团导游,萨拉热窝人,父母死于南斯拉夫内战,而他的工作是一遍遍告诉游客,萨拉热窝如何引发了世界大战。

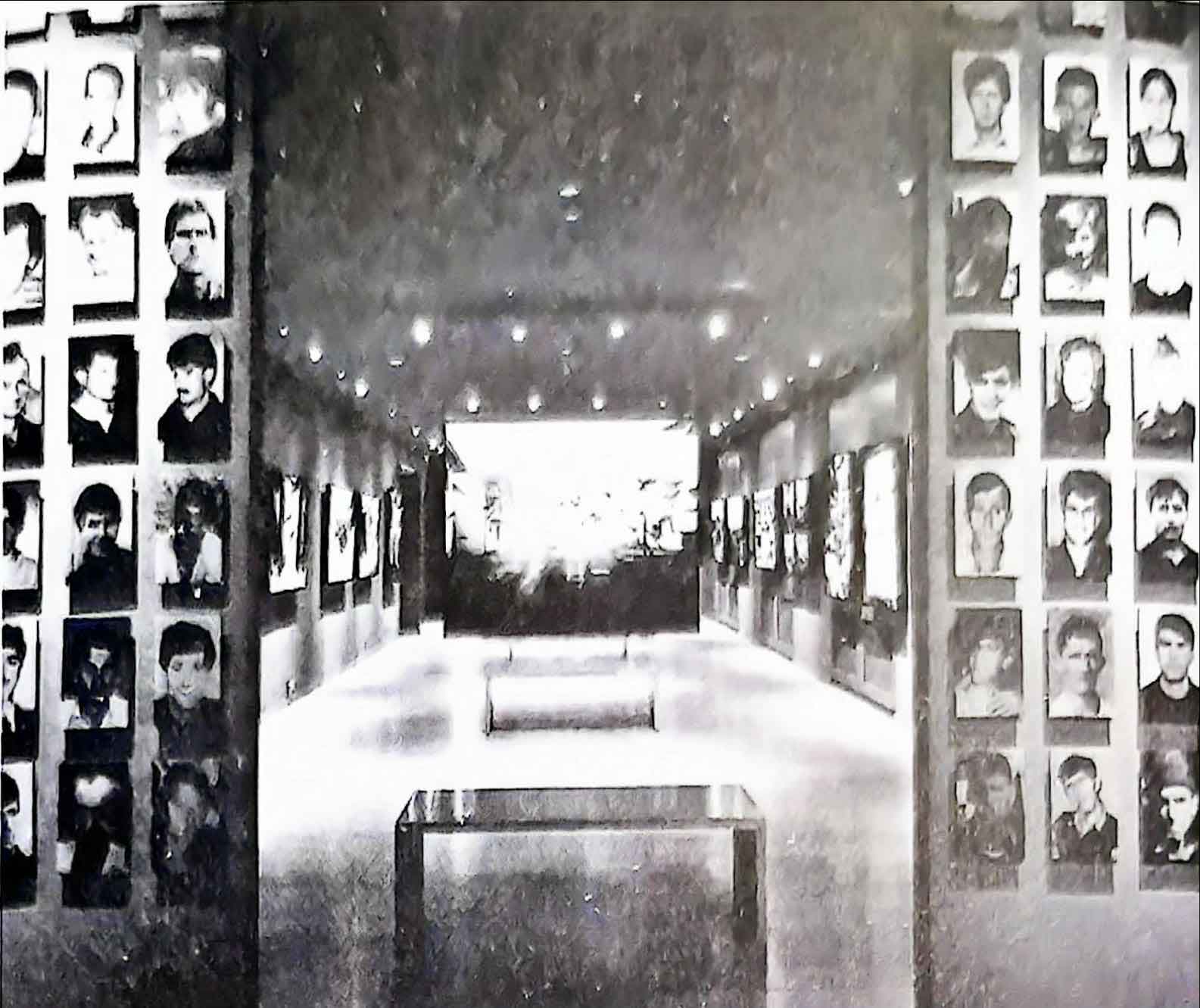

萨拉热窝GALERIJA 11/07/95 博物馆的入口处,这家博物馆是为纪念1995年斯雷布雷尼察大屠杀中的死难者而建。1995年7月11日至22日,波黑东部小镇斯雷布雷尼察发生了塞族极端分子对穆斯林的种族屠杀,8372人遇难。

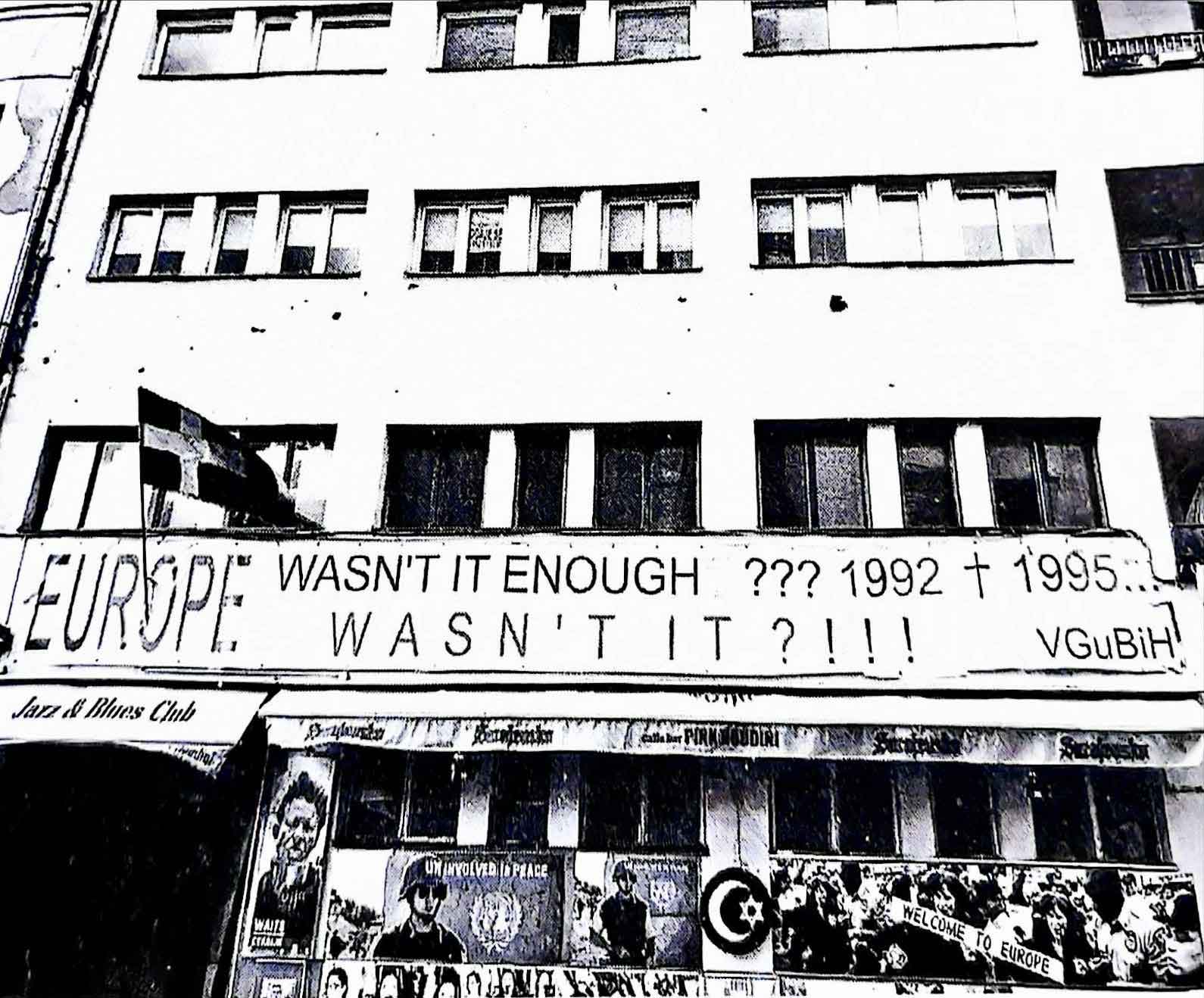

萨拉热窝剧院对面一栋残留弹坑的破败居民楼,贴满民间自发的反战海报。1992年至1995年的萨拉热窝围城战让民众见证了欧洲社会的无能为力和袖手旁观,每个人的内心几乎都经历了希望的幻灭。欧洲在哪里?

米里雅茨河畔的“英雄瓦尔特”,寂寥地立在荒草野地一隅。电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》里的“瓦尔特”确有原型,全名弗拉基米尔·佩里奇,在1945年4月6日萨拉热窝解放日被手榴弹击中,牺牲在黎明之前。

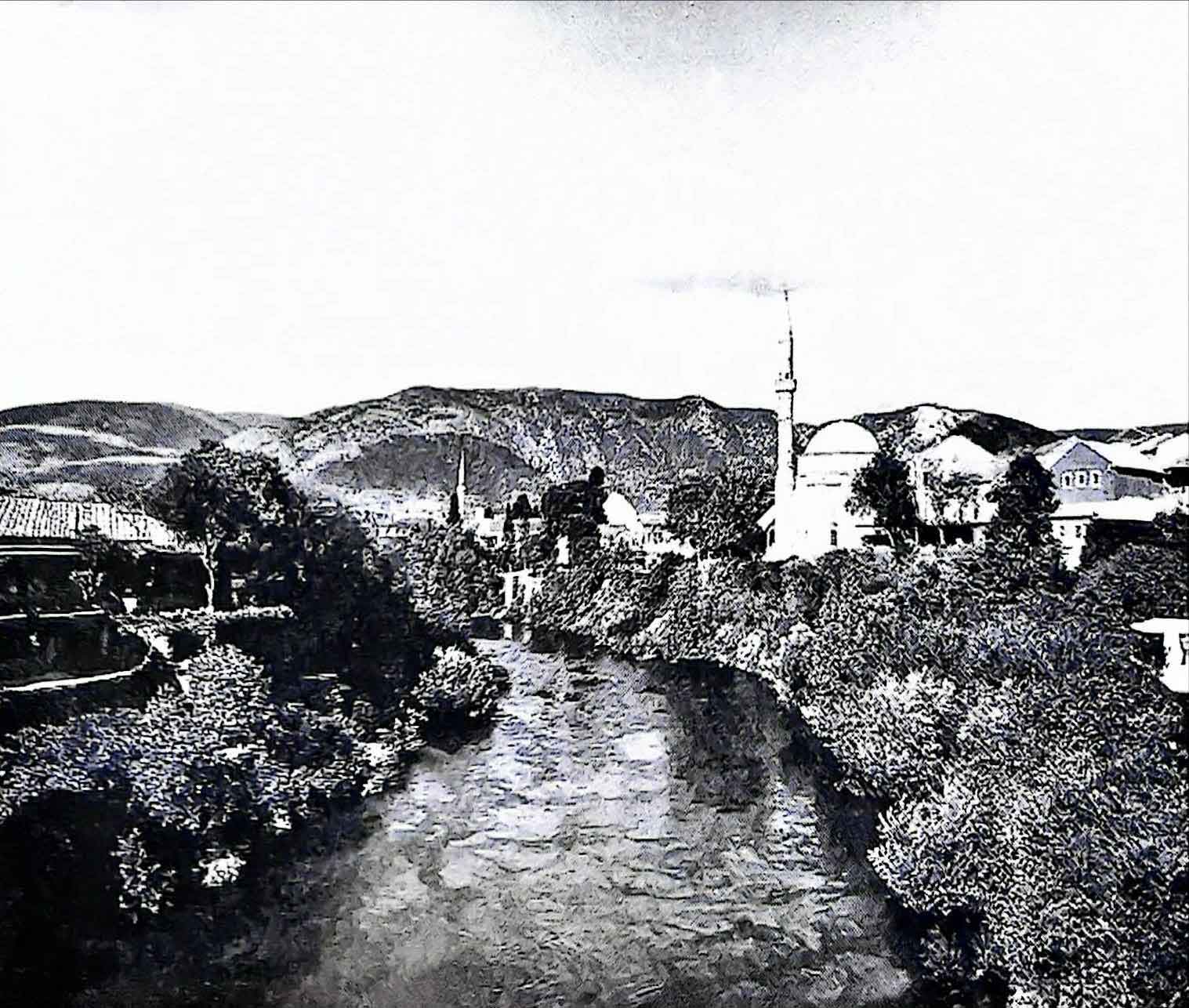

站在莫斯塔尔的古桥上远眺,小城尽收眼底。碧绿如镜的内雷特瓦河,用湍急的水流分割了两边的生活。这是一座克族和穆族比邻而居的城市,河的一边是肃穆的清真寺宣礼塔,另一边是高耸的天主教堂塔尖。1993年,两边的人无法生活在一起。1997年,两边的人决定重新拥抱彼此。

德里纳河上的桥。桥是巴尔干的隐喻,是南斯拉夫的象征。这块土地是如此孤立,却又与东方和西方血肉相连。

维舍格勒小镇山上的乡居生活。春去夏来,秋去冬归。