| 创造自然 | 收藏 |

23 环境保护与自然:约翰·缪尔与洪堡

创造自然 作者:安德烈娅·武尔夫

从童年时在泰格尔的林中漫步,到成年后在安第斯山脉的艰苦跋涉,洪堡从未停止行走。即便到了 60 岁,他仍然可以凭着旺盛的精力连续步行或登山数小时,令他的俄国旅伴大为惊讶。洪堡曾说,徒步旅行教给他自然的诗意。他在不停的走动中感受自然。

1867 年夏末,也就是洪堡去世 8 年后,29 岁的约翰·缪尔收拾行囊,离开印第安纳波利斯——他刚在这里结束了为期 15 个月的工作。缪尔此行的目的地是南美洲。他只带了轻便的行囊:几本书、几块肥皂、一条毛巾、一个植物标本夹板、几根铅笔和一本本子,除了身上穿着的这一套衣服,还带了几件换洗内衣。缪尔着装朴素、整洁,高高瘦瘦、面容英俊,一头卷曲的褐色头发,清澈的蓝眼睛随时都在观察周围的环境。“我多么想成为洪堡那样的人!”缪尔急不可耐地感叹道。他想去看看那“白雪覆盖的安第斯山和生长在赤道上的花朵”。

离开印第安纳波利斯城后,缪尔在一棵树下小憩。他从口袋中掏出地图展开,开始计划前往佛罗里达的路线——他打算从那里找船去往南美洲。他掏出空白的本子,在第一页上写下这样一行字:“约翰·缪尔,坐标:行星地球,宇宙”——由此可见,他将自己置身在了洪堡的宇宙之中。

约翰·缪尔出生在苏格兰东海岸的邓巴镇,童年时常常在附近的原野和岩石滩上玩耍。他的父亲是极为虔诚的宗教信徒,禁止家中出现任何图画、装饰品或乐器。缪尔的母亲则试图在屋外的花园中发现美好的事物,孩子们自由自在地游荡在乡间。缪尔后来回忆道:“我喜欢一切具有野性的事物。”父亲强迫他背诵《旧约》和《新约》的全部章节,要求他“用心和酸痛的肌肉”来记忆。为此,他常常偷偷逃走。不在户外时,他就沉浸在亚历山大·冯·洪堡的旅行故事中,幻想自己有一天也能去到远方的国度。

缪尔 11 岁时,他们全家移民到了美国。父亲丹尼尔·缪尔对苏格兰教会越来越不满,希望到美国寻求宗教自由。他想遵循纯正的圣经教诲,而不是遵循那些被教会组织玷污了的教条而生活;他想担任自己的牧师。于是,缪尔一家在威斯康星州买下一块土地,定居了下来。一从农活中得闲,约翰就在周围的草地和森林中漫步,对流浪的向往将贯穿他的一生。1861 年 1 月,22 岁的约翰·缪尔开始在麦迪逊的威斯康星大学修习“科学课程”,并在那里遇到了珍妮·卡尔(Jeanne Carr),一位教授太太,也是富有才华的植物学家。卡尔鼓励缪尔修习植物学,并向这位年轻人开放她的图书馆。他们成了好友,并长时间地保持活跃的通信。

正当缪尔在麦迪逊投入地研究植物学时,整个美国因内战而陷入分裂。1863 年 3 月,也就是萨姆特堡的枪声打响两年后,林肯总统签署了美国第一项征兵法案:单是在威斯康星州,就必须征到 4 万名成年男子。麦迪逊的学生们纷纷议论着枪、大炮和战争。缪尔被同学们“乐意去参与谋杀”的态度震惊了,他自己对此毫无兴趣。

一年后,即 1864 年 3 月,缪尔离开了麦迪逊。为了逃避征兵,他跨越国境,一直去到加拿大——对他而言,这就是一所全新的“荒野大学”。此后的两年间,他穿行乡间,一用完手头的钱就停下来打些零工。他极具发明灵感,可以为锯木厂制造机器和工具。但追随洪堡足迹的梦想一直萦绕着他。一有机会,他就去远足旅行,足迹遍布安大略湖一带,甚至还探访了尼亚加拉瀑布。缪尔涉水渡河,踏过沼泽和密林,继续收集植物,并将它们压平晾干,不断丰富自己的小型标本收藏。一次,缪尔借住在多伦多北面的一户农家,并在那里做了一个月的短工。主人注意到他对标本的精心整理,开玩笑地给他起了“植物学小子”的绰号。当缪尔手脚并用地爬过林中盘根错节的根系、避开低垂的树枝时,他想到的是洪堡笔下“奥里诺科河畔洪水泛滥的森林”。他感受到自己“与宇宙之间存在某种简单关联”,而这一内心的纽带将伴随他终生。

1866 年春天,缪尔正在加拿大休伦湖畔的米阿福德打工,一场突如 316 其来的大火烧毁了那里的磨坊。受这一事件影响,他把自己的思绪转向了家乡。一年前,持续了 5 年之久的内战终于结束,缪尔准备回到美国。他简单地收拾好行囊,然后开始研究地图:该去哪里呢?他决定去印第安纳波利斯,因为那是一座铁路枢纽城市,应该有足够的工厂,他也就不愁找不到工作了。更重要的是,这座城市地处“北美大陆落叶硬木最丰富的林区之一”。在这里,他既能谋生,又能实现自己在植物学上的追求。

缪尔果然在印第安纳波利斯的一家生产车轮和马车零件的工厂找到了工作。这份工作只是暂时的,因为缪尔的计划是一旦攒够钱,就去南美洲采集植物。然而 1867 年 3 月初,当他试图缩短一台圆锯上的皮带时,这一计划被遽然打断:在解开将皮带和尖头金属锉绑在一起的线绳时,锉头不慎滑落,正朝着他的脑袋砸来,直扎进了右眼。他将手掌放在伤眼下面,感受到液体滴到掌心上:他失明了。

最初,缪尔只有右眼看不到光,几小时后,他的左眼也逐渐失明。黑暗笼罩了他,之前的那一刻改变了一切。多年以来,缪尔都沉浸在“对热带植物缤纷景象的想象中”,但现在,他大概要与南美洲的色彩永远告别了。在此后的数周内,缪尔躺在一间黑暗的小屋中休息,附近人家的男孩们来探望他,并给他朗读书籍。然而让医生极其惊讶的事情发生了:缪尔的双眼正在慢慢痊愈。他先是能够看到房间中家具的模糊的轮廓,然后可以认出人的面孔;休养 4 周后,他甚至可以辨认字母,并第一次出门散了步。当他的视力完全恢复后,再没有什么可以阻挡他前往南美洲的决心。他要亲眼见到“繁盛的热带植被”。9 月 1 日,也就是事故发生 6 个月后,缪尔先回到威斯康星和父母兄弟告别。他把日记本拴在腰带上,肩上背着他的小包和压制标本的夹子,就此踏上了从印第安纳波利斯到佛罗里达长达 1 000 英里的征程。

一路向南,缪尔走过满目疮痍的国土。内战破坏了道路、工厂和铁路等基础设施,很多农场都已遭抛荒、废弃。南方的大部分财富都毁于战争,而南北矛盾仍然尖锐。1865 年 4 月,距离内战结束还不到一个月时间,亚伯拉罕·林肯遇刺身亡,继任的安德鲁·约翰逊试图将国家重新带回统一的轨道。虽然奴隶制已经废除,但就在缪尔离开印第安纳波利斯的一个月前,黑人才第一次参与田纳西州州长的选举投票,重获自由的奴隶并未得到平等对待。

缪尔特意避开城市、乡镇和村庄,他想尽情地沉浸在自然中。有些夜晚,他露宿林中,醒来时能听到黎明时分鸟群的合唱;有时则会借宿在人家农场的谷仓里。在田纳西州,他登上了人生中的第一座高山:望着脚下铺展开去的山谷和林木葱郁的山坡,欣赏着起伏有致的风景。继续前行,缪尔开始用洪堡的眼睛来观察眼前的山峰和植被分布。他注意到,自己在北方见过的植物,到了南方则生长在海拔更高、温度较低的山坡上,谷底的植物更体现了南北差异。这些都是他前所未见的。缪尔意识到,山脉就像“宽阔的大道,北方植物通过它们向南方扩张地盘”。

缪尔花了 45 天的时间走过印第安纳州、肯塔基州、田纳西州和佐治亚州,最终到达佛罗里达州。在此期间,他的想法逐渐开始转变。好像每远离旧日生活一英里,他就越接近洪堡的思想。他收集植物,观察昆虫,躺卧在苔藓铺就的林地上,慢慢地以一种全新的方式来体会自然。以往他只为自己的植物标本收藏收集单个物种,现在却开始看到事物之间的联系。在这张巨大的生命之网中,每一环都十分重要。缪尔认为,没有什么能够孤零零地单独存在。微小的生物和人类一样,都是这张大网的组成部分。他问道:“我们无非都是伟大造物中的一个微小单元,人类有什么理由认为自己更高贵呢?”在洪堡的“宇宙”中,人类当然是不可缺少的,但少了“只能在显微镜下才能看到的微小生物”也同样遗憾。

在佛罗里达州期间,缪尔患上了疟疾,体力不支病倒。但休整了几星期后,他便搭船前往古巴。对热带的“壮丽山峰和开满鲜花的原野”

的向往帮助缪尔挨过了痛苦的高烧,但他的身体依旧十分虚弱。在古巴,他没有足够的精力探索这个洪堡曾经居住了若干个月的岛屿。耐不住反复发作的高烧,缪尔终于不情愿地放弃了南美洲计划。他决定前往加利福尼亚,希望那里较为温和的气候能帮助自己恢复健康。

1868 年 2 月,在古巴停留了一个月的缪尔来到纽约,因为他在那里找到了便宜的前往加州的交通方式。当时,从北美洲的东海岸到西海岸,最快和最安全的路线不是横穿大陆,而是乘船。缪尔只用了四十美元就买到了一张普通舱船票,先从纽约向南折返到巴拿马加勒比海岸的科隆(Co ló n),再从那里乘火车行进 50 英里,跨过巴拿马地峡,到达太平洋海岸的巴拿马城。在那里,他第一次看到了热带雨林,但只是透过火车车窗遥望。(洪堡关于巴拿马运河的设想尚未被实现;不过,科隆和巴拿马城之间的狭窄地段修建了一条铁路。缪尔到达时,铁路刚刚完工 13 年(建成于 1855 年),但已经运送了成千上万奔赴加州淘金的人们。)眼看着缀满紫色、红色和黄色花朵的树丛以“残酷的速度”从面前掠过,缪尔只能“从站台上望一望,然后哭泣”。他没有时间开展细致的植物学考察,因为必须加紧奔赴巴拿马城,去搭乘下一艘双桅船。

1868 年 3 月 27 日,离开纽约一个月后,缪尔到达美国西海岸的旧金山。他十分讨厌这座城市。在过去的 20 年内,蜂拥而来的淘金者已经使曾经只有 1 000 多人的小镇变成了拥有 15 万居民的大城市,银行家、商人和企业家紧跟其后。街上是喧闹的酒馆和琳琅满目的商店,仓库里满贮货物,酒店住宿十分方便。在旧金山的第一天,缪尔就拦住一位行人,向其打听出城的道路。当那人问他想去哪里时,缪尔的回答是:“哪里都行,只要是荒野!”

而他真的很快就置身在荒野之中了。在旧金山住了一晚后,缪尔离开城市,向内华达山脉进发。这道纵贯加利福尼亚州南北、长达 400 多英里(部分东面的山脉位于内华达州)的山脉与太平洋海岸大致平行,距海岸线约 100 英里。它的最高峰海拔近 15 000 英尺,位于旧金山以东 180 英里处的约塞米蒂谷则卧于其中部。约塞米蒂谷四周由巨大的花岗岩和奇崛的峭壁环抱,以瀑布和森林而著称。

为了去往内华达山脉,缪尔首先需要跨过中央谷地——一片位于山脚下的宽广平原。穿行在高高的野草和野花间,缪尔觉得这里完全“是另一个伊甸园”。中央谷地就像一块巨大的花毯,缤纷的色彩在他脚下延展。在此后的几十年中,这一切都将改变——农业和灌溉系统将中央谷地转化成了世界上最大的果园和蔬菜种植基地。日后,缪尔将悲哀地感叹,这片壮观的野生草场已经“在耕犁和放牧的影响下消失了踪迹”。

缪尔一路朝着高山走去,尽力避开道路和民居。他沐浴在甜美的颜色和空气中,“美好得可以让天使尽情呼吸”。远处,内华达山脉的雪顶闪耀着纯洁的光辉,“像天宫的城墙”。当他终于走进长达 7 英里的约塞米蒂谷时,不禁被眼前这般未经驯化的荒野之美所折服。

山谷周围高耸的灰色花岗岩壁十分壮观,最高的半月岩(Half Dome)高近 5 000 英尺,它傲然挺立,像俯视整片山谷的哨兵。这座岩石朝向山谷的一侧平整如削,另一侧则呈优美的圆弧形,像一道被劈成两半的拱门。酋长岩(El Capitan)同样令人惊艳,至今仍以其险峻吸引着无数攀岩爱好者。山谷两面尽是几乎与地面垂直的花岗岩山崖,仿佛是有人直接劈开了岩石。

缪尔到达时正值约塞米蒂谷最好的季节。融化的积雪流下岩坡形成瀑布,仿佛直接“从天空奔涌而下”。水花四溅,到处都可以看到彩虹。约塞米蒂瀑布通过一道狭缝,飞流直下约 2 500 英尺——它也是北美洲最高的瀑布。山谷中丛生着一片片松树林,还分布着一个个小小的湖泊——湖面如镜,能倒映出周围的景色。

可以与这番震撼人心的景象相媲美的,是位于山谷以南约 20 英里处马利波萨树林里的古老红杉树(Sequoiadendron giganteum)。这些高耸、直立、庄严的古代巨人仿佛来自另一个世界,它们只分布在内华达山脉西麓。这里的红杉树有些高近 300 英尺,有几棵的树龄甚至超过 2 000 年。它们既是地球上最巨大的独株树木,也是地球上最古老的生物。雄伟如巨柱的树干上覆盖着厚实的树皮,其上遍布着发红的纵向纹路,而树干低处完全不生侧枝。古老的树冠直入云霄,看起来比实际更高大。缪尔何曾见过这般景象。他兴奋地大声呼喊,绕完一棵再跑向另一棵。

缪尔时而趴在地上,微微抬起头,拨开草丛观察“地表的苔藓世界”与在其中忙碌奔波的蚂蚁和甲虫;时而又开始思索约塞米蒂谷的地质成因。他用洪堡的眼睛观察自然,同时注意到微小的细节和宏大的风景:

正如洪堡既会被安第斯山脉的壮阔风景吸引,也会从雨林中某棵树上的花簇中数出 44 000 朵花。现在,缪尔在一码见方的范围内数出了“165 913 朵盛开的花朵”,并为“如光亮拱顶般的天空”欣喜不已。巨细融为一体,密不可分。

后来,缪尔在自己的第一本书《夏日走过山间》(My First Summer in the Sierra)中写道:“当我们试图拾起某件东西时,总会发现它与宇宙中的其他事物勾连在一起。”他将一再回到这一主题,反复提到“千百条隐形的线索”“无数牢不可破的线索”和“坚不可摧的事物”,而这些都指向一种自然观,即万事万物都相互关联。每一朵花、每一棵树、每一只昆虫鸟兽、每一条溪流和每一片湖泊,都在邀请他去“学习它们的历史和相互之间的联系”。这是缪尔在约塞米蒂谷度过的第一个夏天所获得的最大成就,即“关于整体与关联的一课”。(缪尔在他拥有的《自然之观点》和《宇宙》中,画出了洪堡讨论“各种力量的和谐协作”与“自然界一切生命力的统一性”的章节,以及洪堡著名的言论,“自然的确是整体的一种反映”。)

此后数年间,缪尔一有机会就重返他钟爱的约塞米蒂谷,有时停留数月,有时几周。如果不在内华达山脉中攀登、行走和观察自然,他就在中央谷地或山脚下找些临时的工作。他在山中当过牧羊人,也在农场里帮过忙,还给约塞米蒂谷的一家锯木厂打过工。某年在约塞米蒂谷,缪尔给自己建造了一间小木屋,底下有小溪流过,夜间可以枕着淙淙流水声入眠。屋里还长着蕨类,门首有青蛙蹦跳,内外浑然一体。缪尔尽一切可能在山中度日,“在群峦间长啸”。

缪尔说,在山间走得越远、登得越高,世界就越来越清晰。他记下自己的观察、描画速写、收集标本,并去攀登更高的山峰。他从山顶爬到峡谷,再返回向上,不断地测量、比较,为最终理解约塞米蒂谷的成因积累数据。

当时,有科学家正在对加利福尼亚州进行地质勘查,并认为约塞米蒂谷的形成源自某些灾难性的爆发事件。但缪尔第一个认识到,地表现在的模样是由缓慢移动的巨大冰川雕琢出来的。他开始从岩石上读出冰 321 川的足迹与刻痕。当他发现现存的冰川时,就把木桩插入冰中,之后便发现它在 46 天内移动了若干英寸。由此,缪尔证明正是冰川移动造就了约塞米蒂谷。他自称变成了一个彻头彻尾的“冰人”。“我没有什么可以寄给你,除了那些被冰冻了的以及可以冻住的东西。”他在给珍妮·卡尔的信中写道。虽然缪尔仍然想要一睹安第斯山的风貌,但最终还是决定:只要内华达山脉“信任我,并且和我说说话”,“我”就不再离开加利福尼亚。

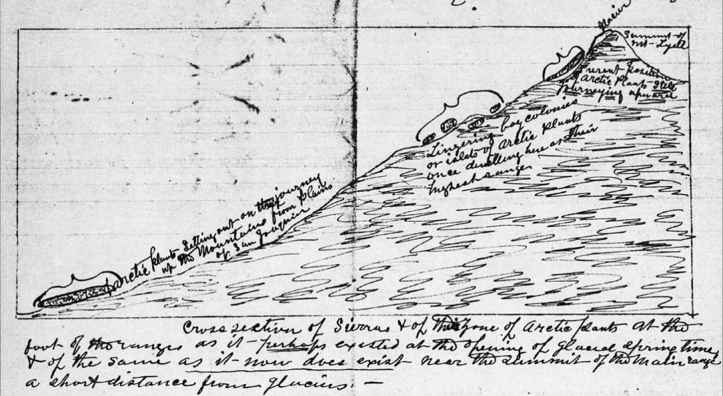

在约塞米蒂谷期间,缪尔也在思考洪堡的植物分布理论。1872 年春天,也就是在这里住了 3 年后,缪尔画出了极地植物在数千年内从中央谷地的平原迁移到山脉冰川的路径草图。他解释道,图中标出了植物在“冰川时代的早春”所处的位置,以及它们现在的生长位置(顶峰附近)。这幅草图直接承继了洪堡的“自然之图”,并揭示了缪尔的新观念,即认为植物学、地理学、气候与地质现象之间紧密关联。

缪尔对自然的欣赏既是智识上的,又诉诸情感和本能。他“无条件地”归降于自然,并对无处不在的危险毫不在意。某天晚上,他爬上约塞米蒂瀑布后方一块危险的石台,想要看看某道可能是冰川刻蚀留下的痕迹。忽然,他脚下一滑,直落了下去,幸而抓住了旁边一块凸出的岩石!

他趴在 500 英尺高的石台上,前方瀑布的水花无情地将他逼退到后方的石墙处。他全身都湿透了,几近晕眩。等他终于手脚并用地爬下石台时,天已经完全黑了。但他精神昂扬,说好像经历了一场瀑布施予的洗礼。

一到山里,缪尔就感到格外自在。他跳过一个又一个陡峭的冰坡,一位朋友形容他“像山羊一样老练”。他还喜欢爬上最高的树,也会为冬天猛烈的风暴兴奋不已。1872 年,大地强力震颤,撼动了整个约塞米蒂谷和他的小屋。缪尔跑到室外大呼:“多么壮观的地震!”望着巨型花岗岩的颤抖,他看到的是自己山岳成因理论的现场演示。他说:“毁灭即创生。”这才是像样的发现,人怎么可能在实验室里找到自然的真理呢?

在加利福尼亚的最初几年,缪尔给家中的朋友和亲人寄去热情洋溢的信件,并引导来访者参观约塞米蒂谷。大学时代的导师和老朋友珍妮·卡尔夫妇从麦迪逊搬到加州,珍妮介绍缪尔认识了不少科学家、艺术家和作家。缪尔写道,自己总是很好认的那个,“皮肤晒得最黑,肩膀最圆,又最害羞”。他欢迎来自美国各地的科学家。

来访的包括广受尊敬的美国植物学家阿萨·格雷(Asa Gray)和约翰·托里(John Torrey),以及地质学家约瑟夫·勒孔特(Joseph LeConte)。约塞米蒂谷吸引着越来越多的游客,来访人数很快达到数百人之多。1864 年 6 月,也就是缪尔到达这里的三年前,美国政府将约塞米蒂谷授予加利福尼亚州政府,作为方便“公众使用、休闲和娱乐”的公园。在工业化步伐越来越快的时代,人们搬进城市,开始怀念生活中失去的自然。于是,他们来到约塞米蒂谷,牵着驮满了文明生活便利产物的马匹。缪尔写道,这些人身着华服,好像穿梭在岩石和树林间的多彩“甲虫”。

其中一位访客是梭罗的旧日师长,拉尔夫·沃尔多·爱默生。珍妮·卡尔鼓励他和缪尔见面。在二人见面的那几天内,刚满 33 岁的缪尔给年届七十的爱默生看了自己的草稿和植物标本收藏,并带他参观了山谷和自己钟爱的马利波萨林中的红杉树。但爱默生坚持在山谷中供游客租住的小屋里过夜,拒绝露天扎营。缪尔感到失望,他认为这为“了不起的超验主义记上了一笔悲哀的注脚”。

然而爱默生十分赞赏缪尔的知识和对自然的热爱,想邀请他去哈佛大学教书——那是爱默生的母校,他至今还偶尔前去演讲。缪尔拒绝了这一邀请。他已经浸染了太多野性,无法适应东海岸的名校圈子。按他自己的话说:“老糊涂了,没法在他们那座热火朝天的、特制的教育锅炉里发光发热。”缪尔向往的是荒野。爱默生告诫他:“独处固然是出众的情人,但作为妻子却令人难以忍受。”缪尔不为所动。他热爱远离尘世的生活,如果时刻都能与自然对话,那又怎么算得上孤独呢?

这样的对话在多个层面上进行。与洪堡和梭罗一样,缪尔相信,在理解自然的过程中,个人感受和科学数据一样重要。他起初只是通过收集标本来理解自然,却很快意识到这一方式的局限性。日后,他将在为没有受过科学训练的普通大众撰写的书中大量引用对事物纹理、颜色、声音和气味的描述。在约塞米蒂谷最初几年中写出的信件和日记里,每页纸上都洋溢着缪尔与自然之间深入的感官联系。“我在林子里——林子里——林子里,而它们也在我——我——我的里面,”他写道,又或是“我希望自己沉醉,并且像红杉一般(Sequoical)”——在这里,他将红杉树的强韧特质转化成了一个动人的形容词。

树叶在巨石上投下“飞舞的影子,它们跳着快速、欢欣的旋转华尔兹”,流淌的溪水仿佛正在“咏叹”。自然在与缪尔对话。山岳召唤他“去往更高处”;清晨,动物和植物们一起呼喊:“醒来吧,醒来吧,欢悦吧,欢悦吧,来爱我们,加入我们的歌唱——来啊!来啊!”他还与瀑布和花朵对话。在给爱默生的信中,缪尔描述了自己向两朵紫罗兰询问它们对地震之感受的有趣片段,他从花朵处得来的回复是——“那全都是爱啊”。缪尔在约塞米蒂谷发现了一个生机勃勃的世界,而这也正是洪堡眼中作为一个有机生命的整体的自然。(洪堡经常提到,一切事物中都充溢着生命——岩石、花朵、昆虫等。缪尔在自己拥有的那本《自然之观点》中,着重地在洪堡关于“宇宙无处不在的生命”与“永不停歇”的有机力量的论述下画上了标记线。)

缪尔描写“自然的呼吸”与“自然广博的心灵之律动”,而自己就是“荒野自然的一部分”。有时,读者甚至分不清他是在说自己还是在谈论自然:“4 月,四个万里无云的日子为每一个孔洞和每一条缝隙注入了未经软化、不曾冲淡的阳光”——这里指的是缪尔身上的毛孔与缝隙,还是这片风景中的角角落落?324 洪堡对于自然的情感回应,到了缪尔这里成了一种灵魂层面的对话。

洪堡看到的是内在于自然的创造力,缪尔找到的则是神迹。他在自然中发现了上帝,但这个上帝并不同于教堂讲坛上的神主。内华达山脉就是他的“山形神庙”,岩石、植物与天空就是神的语言,可以作为天赐的文字来解读。自然世界“给我们开启了一千扇窗户来展现上帝”,缪尔在约塞米蒂谷度过的第一个夏天写道。每一朵花都像镜子一般地映出造物主的手。他说,自己会像“使徒”般为自然传道。

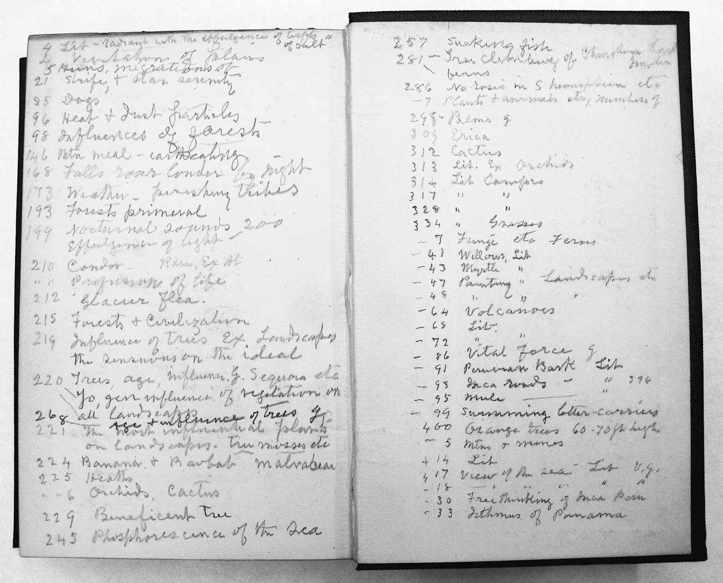

缪尔不仅在与自然和上帝对话,更在回应洪堡的思想。他拥有《自然之观点》《旅行故事》和《宇宙》——每一本都用铅笔写满了批注。

他对洪堡在南美洲遇见的原住民部落十分感兴趣,因为他们将自然视为 325 神圣的存在。洪堡描述道,这些部落会严厉地惩罚那些“侵犯自然庙堂”

之人,并且“除了自然的力量,不再崇拜其他神灵”。正如缪尔所信任的那样,他们的神就在森林中。洪堡曾写到自然的“神圣殿堂”,而缪尔则将其转化成了“内华达山脉,那座最高的圣殿”。

缪尔对洪堡极其痴迷,甚至在达尔文和梭罗的书中标出每一页提及洪堡的内容。和马什一样,缪尔对洪堡关于砍伐林木与森林的生态学功能特别感兴趣。

越观察周围,缪尔越觉得有必要为这个世界做些什么。整个国家都在不断变化。每年,美国人都会新开垦 1 500 万英亩耕地;随着蒸汽动力收割机、割捆机和联合收割机的出现,谷物的收割、脱粒和清洗都转为机械化操作,农业也开始步入工业化时代。整个世界似乎都在越来越快地运转。1861 年,第一条横跨北美大陆的电报电缆连接了美国的东西海岸,通信第一次变得即时可达。1869 年,也就是缪尔在约塞米蒂谷度过第一个夏天的这一年,全世界都在为洪堡的百年诞辰举办庆祝活动,而第一条横跨北美大陆的铁路也建到了西海岸。在过去的 40 多年中,铁路的兴起让美国发生了翻天覆地的变化:单是缪尔在加利福尼亚的最初 5 年内,当地就新铺设了 33 000 多英里长的铁轨。1890 年,美国的铁路线已合计长达 16 万英里,蜿蜒遍布整个国家。空间距离似乎被人为缩短了,但相伴而来的是荒野的退去。很快,美国西部就再也没有未被征服和未经探索的土地了,19 世纪 90 年代也是美国宣布已完成边境拓荒的第一个十年。美国历史学家弗雷德里克·杰克逊·特纳(Frederick Jackson Turner)在 1903 年宣布:“对荒野的艰苦征服已告完结。”

铁路不仅提供了快速抵达偏远地区的交通方式,还带来了标准化的“铁路时间”,美国也由此被划分为四个时区。标准的时钟和手表取代了太阳和月亮自然起落的报时,人们开始以这些机械的运转来测量生命的流逝速度。人类似乎正在全面控制自然,而美国正站在这一发展态势的最前沿:耕作土地,开发利用水资源,为能源所需而砍伐森林。整个国家都在建设、挖掘、烧炼和劳作。铁路的迅速普及让商品和粮食得以便捷地运输到这片大陆的各个角落。19 世纪末,美国成为世界领先的工业生产国;农民涌入城市和乡镇,自然渐渐远离了人们的日常生活。

到达约塞米蒂谷后的十年内,缪尔开始用写作“吸引人们觉察自然的可爱”。他参考了洪堡的著作,以及马什的《人与自然》、梭罗的《缅因森林》和《瓦尔登湖》,继而写出了自己的第一批文章。缪尔在《缅因森林》中着重圈出了梭罗关于设立“国家级保护区”的建议,并开始思索如何更好地保护荒野。洪堡的思想最终回归原点,好多位十分重要的思想家、科学家和艺术家不仅受到他的影响,更在互相汲取灵感。洪堡、马什和梭罗一起为缪尔提供了一种思想架构,帮助他以此来理解身边这个不断变化的世界。

缪尔的余生都在致力保护自然。虽然《人与自然》为部分美国人敲响了警钟,但马什主要从国家经济利益的角度出发来倡导环境保护,缪尔则通过十几部著作和 300 多篇文章来让美国大众爱上自然。他想让人们在山峰和巨树面前心怀敬畏。为了达到这一效果,他用时而诙谐、时而富有魅力的文字吸引读者。如果说洪堡首创了自然文学这一体裁,即将科学思考与对自然的情感回应结合起来,那么缪尔则接过了这一类型写作的大旗。和很多人一样,他为洪堡的风格所倾倒,自己也继而成为这一领域的大家。“自然本身就是一位诗人,”缪尔说,他只需要让它的声音通过笔尖流淌出来。

缪尔的交流能力极强,其滔滔不绝的口才令很多人印象深刻。缪尔的话中似乎时刻都充溢着各种想法、事实、观察以及从自然中感受到的喜悦。“我们的额头似乎能感受到风吹雨打,”一位友人在听过缪尔的谈话后评论道。他的信件、日记和著作也一样充满热情,逼真的描述使读者仿佛亲临山林。一次,缪尔和负责哈佛大学阿诺德树木园的查尔斯·萨金特(Charles Sargent)教授一起登山,但他惊讶地发现这位拥有极广博的林木知识的人居然对眼前壮丽的秋日风景毫不在意。缪尔连走带跳,哼唱着“荣耀在一切之中”,萨金特则站在那里,“冷静得像块石头”。缪尔问他为何如此淡定,萨金特回答道:“我不将自己的心脏别在袖子上。”(原文为 I don’t wear my heart upon my sleeve,可引申为“我会隐藏自己的真实情感”。)然而缪尔并不愿意就此罢休,他反唇相讥道:“谁在意你把自己的小心脏别在哪里呢,伙计?你站在这片从天而降的景色之前,像个宇宙评论员,摆出这样一副架势:‘来吧,自然,给我看看你有什么好东西,我可是从波士顿来的。’”

缪尔在自然中生息。一封早年给红杉树的情书是他用红杉树的汁液制成的墨汁写成的,笔迹至今还闪耀着美丽的红色。信笺抬头写着“松鼠镇,红杉公司,果壳时间”,正文则以“国王树和我发誓永远相爱”为开头。为了自然,他可以放下任何东西。他想对那个“枯燥无味的世界”施予关于森林、生命与自然的布道。那些被文明欺骗了的人们,他写道:“那些生病或是成功的人们,来吮吸红杉树的汁水,来获得救赎吧。”

缪尔的书和文章都散发出一股调皮的快乐气息,启发了成千上万的美国人,并重塑了他们与自然的关系。他描写“荣耀的荒野,好像在用一千种如歌的声音呼唤”,暴风雨中的树木“充满了音乐与生命的脉动”。他的语言既切中体验,又极富感情。他抓住读者的内心,带他们进入荒野,登上雪峰,遨游壮观的瀑布,穿过开满野花的草原。(只有缪尔严厉的父亲对儿子的自然文学写作不以为然。丹尼尔·缪尔于 1873 年离开妻子,加入了一个宗教组织;他写信给约翰:“你没法用那冰冷的雪山去温暖一位上帝圣徒的心。”)

缪尔喜欢以“山中野人”自居,但在内华达山脉和加州郊野生活了 5 年后,他开始在旧金山和湾区过冬,同时写作。他从朋友和熟人处租了一个房间,虽然仍不喜欢城市中“荒芜、没有蜜蜂”的街道,但也在这里遇见了买下他最早作品的编辑。这些年来,他一直漂泊不定,当兄弟姐妹们不断从威斯康星寄信来,谈起他们的婚姻与新添的子女时,缪尔也开始考虑自己的未来。

1874 年 9 月,珍妮·卡尔介绍他认识了露伊·斯川泽尔。当时缪尔 36 岁,而露伊 27 岁,是一位波兰移民唯一健在的女儿。她的父亲在马丁内斯拥有一大片果园和葡萄园,位于旧金山东北方向 30 英里处。此后 5 年,缪尔和露伊保持通信,并经常到她家做客。1879 年,二人最终订婚。

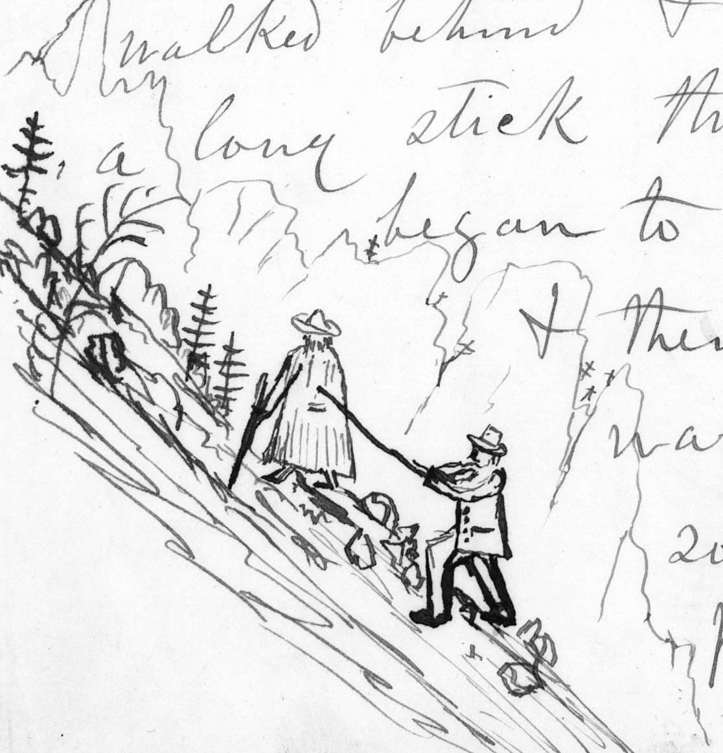

1880 年 4 月,在缪尔 42 岁生日的前几天,他们正式举办了婚礼。缪尔夫妇在马丁内斯的斯川泽尔农场定居下来,不过缪尔仍然时常逃遁到荒野中去。露伊明白,她必须在丈夫感到“失落并为农事累得焦头烂额”时让他离去。他最终总会精神抖擞地归来,和妻子共度一段时光。他们后来有了两个女儿,深得父亲的宠爱。露伊只陪丈夫去过一次约塞米蒂谷。328 那次,缪尔用手杖推着她的背帮她爬上山顶——虽然他认为这是一次出于好意的尝试,但此后再也没有这么做过。

缪尔可以为自己的农场担任经理,但他从未喜欢过这个身份。1890 年,露伊的父亲去世,留给她一笔总价值约为 25 万美元的财富。他们决定卖掉一部分土地,雇缪尔的妹妹和妹夫来帮忙经营余下的地产。已经年过五旬的缪尔乐于从农场的日常事务中解脱出来,这样他就可以集中精力去做更重要的事情。

在经营马丁内斯的斯川泽尔农场的几年中,缪尔从未停止对约塞米蒂谷的热爱。在驰名美国的文学杂志《世纪》(Century)担任主编的罗伯特·安德伍德·约翰逊(Robert Underwood Johnson)鼓励缪尔,并使他最终决定开始为荒野而战斗。每次重回约塞米蒂谷,他都会看到更多变化。虽然这里是一处州立公园,但法规的执行极其松散,加利福尼亚州并没有很好地管理这片山谷。羊群的咀嚼让山谷的地面变得荒 329 芜,接待游客的设施遍布各处。缪尔还注意到,自他 20 年前初到内华达山脉以来,很多野花都消失了。山中处于公园地界以外的红杉树——缪尔钟爱的树种——都已经被砍伐用作了木材。缪尔为自己看到的浪费与破坏而震惊。日后,他将写道:“这些经过锯床的树木无疑将成为上好的木材,就像乔治·华盛顿经一个法国厨子的手就可以变成一道上好的菜肴一样。”(缪尔在梭罗的《缅因森林》中画出了一段相似的论述:“但松树和人相比,并不更像木材。把树木切成木板、用来搭建房子等,都并不是它最真实和崇高的用法,正如人最真实的归宿并不是被切碎做成肥料……一段死去的松树不再是松树,正如一具死人的躯体不再是一个人一样。”)

在约翰逊的不懈督促下,缪尔将自己对自然的热爱转化成行动,开始用写作来呼吁在约塞米蒂建立一座国家公园的计划——就像怀俄明州的黄石国家公园一样(后者建立于 1872 年,是美国当时最早和唯一的一座国家公园)。1890 年夏秋之际,约翰逊开始在华盛顿游说众议院建立约塞米蒂国家公园,缪尔则在广受欢迎的《世纪》杂志上发表文章,确保这一议题能受到广泛关注。他的文字总是配有精美的铜版画,上面绘有约塞米蒂的峡谷、山峰与树木,一下子就能将读者带入内华达山脉的荒野之中。在缪尔的笔下,峡谷是“大山中的街道,充溢着生命与光”,花岗岩巨石矗立在青翠的草地上,“顶端高耸入云”;鸟儿、蝴蝶和蜜蜂扇动翅膀,“化空气的震颤为音乐”;逐级而下的小瀑布“涡旋着跳跃起舞”,壮观的大瀑布击打出无数泡沫,跌宕而下如九曲回环,溅起的云雾如“绽放的花朵”。

缪尔的文字将约塞米蒂谷的神奇之美带到无数美国家庭的厅堂之中。与此同时,他警告道,这一切都将被锯木厂和羊群毁尽。一大片土地需要保护,因为山谷的支脉和流入约塞米蒂谷的小溪密切相关,“如同手指之于手掌”。山谷并不是一块孤立的地界,而是属于自然的、伟大的“和谐整体”,牵一发而动全身。

1890 年 10 月,就在缪尔在《世纪》上发表文章仅仅数周后,将近万英亩土地被划为约塞米蒂国家公园,由联邦政府管辖。然而新公 330 园的中心圈出了一块地方,那就是约塞米蒂谷本身,仍然由疏忽职守的加州州政府管理。

这是重要的第一步,还有很多后续工作。缪尔相信,只有“山姆大叔”——也就是联邦政府——才有能力保护森林,不让它们遭到“傻瓜们”

的破坏。单是将一片土地划为公园或保留林地还不够,必须配备相应的监管和执法力量。两年后,也就是 1892 年,缪尔参与创立了山峦俱乐部(Sierra Club):这个以守护荒野为职责的民间团体至今仍是美国规模最大的草根环境组织。缪尔希望能够由此“为野生环境做些事情,让山岳感到喜悦”。

他继续写作,不懈地开展宣传活动。他的文章发表在全国各大刊物上,如《大西洋月刊》(Atlantic Monthly)、《哈泼斯新月刊》(Harper’sNew Monthly Magazine)以及约翰逊的《世纪》,影响的读者面逐渐 331 扩大。20 世纪初,他的声望达到了顶峰,连西奥多·罗斯福(TheodoreRoosevelt)总统到约塞米蒂露营度假时,都特意要求缪尔陪同。1903 年 3 月,罗斯福写信给缪尔:“我不需要别人陪我,有您就足够了。”两个月后,这位同样热爱自然,但也喜爱围猎大型动物的高个子总统抵达了内华达山脉。

这二人站在一起的效果颇为奇特:65 岁的缪尔瘦削结实,比他小 20 岁的罗斯福则壮实、粗犷。在四天的时间里,他们在三处不同的地方扎营:“由巨型红杉树组成的庄严神殿”,高处有积雪覆盖的岩壁顶坡,以及位于酋长岩灰色峭壁之下的山谷底部。在雄伟巨石和高耸树木的环抱之下,缪尔说服总统:联邦政府应该从加州州政府处收回约塞米蒂谷,然后将它并入规模更大的约塞米蒂国家公园。(罗斯福信守承诺,于 1906 年将约塞米蒂谷和马利波萨林并入了约塞米蒂国家公园。)

洪堡看到并理解自然面临的威胁,马什将自己掌握的证据构建成一个令人信服的结论,而缪尔则将对环境的忧思播种到更广泛的政治视野中,并将其提升为公众心目中的重要议题。马什和缪尔之间存在重要的差异。马什反对破坏森林,希望节省自然资源保护(conservation)起来;他呼吁进一步规范对树木和水资源的利用,以便实现可持续的平衡。

而缪尔则以不同的方式阐释洪堡的思想。他提倡保存(preservation),即将自然隔离保护,使它们不受人类影响。他想尽量使森林、河流与山岳保持原始状态,并坚持不懈地朝着这一目标努力。“我没有什么救下森林的计划、系统或招式,”他说,“我只想尽己所能地敲击和捶打。”他还动员大众,激发他们的意愿,以此获得支持:成千上万的美国人读到他的文章,他的著作更是成了畅销经典。缪尔无畏的声音回荡在北美大陆的各个地方。他,成了美洲荒野最强硬的守护者。

缪尔参与的最重要的抗争之一,是反对赫奇赫奇山谷修筑水坝的计划。这座山谷并不是很出名,但也十分壮观,地处约塞米蒂国家公园范围内。1906 年,一场地震和火灾过后,长期苦于水资源短缺的旧金山市向美国政府提出申请,希望在流过赫奇赫奇山谷的河流上修建大坝,从而给不断扩张的大都市建造一座水库。缪尔当即反对这一提议。他写信给罗斯福总统,提醒他在约塞米蒂谷度过的露营时光,指出保护赫奇赫奇刻不容缓。与此同时,罗斯福也从他委任的工程师那里得到报告,称修建水坝是解决旧金山长期缺水问题的唯一方案。两方的立场都很鲜明,这是美国第一次就保护荒野与人类文明的需求,也就是在保护与进步之间产生争议。缪尔的这一抗争具有重要意义。如果连国家公园的一部分都可以因商业开发而挪用,那么还有什么是真正受到保护的呢?

缪尔写下了更多极富煽动性的文章。同时,山岳俱乐部也敦促民众给总统和政客们写信。围绕赫奇赫奇的抗争演变成了一场全国性的抗议活动。国会议员以及众议员们从忧心忡忡的选民那里收到数千封来信,山岳俱乐部的发言人在政府委员会面前举证,《纽约时报》更称其为“一场普世抗争”。相持多年之后,旧金山最终胜出,水坝开始动工。虽然缪尔十分失望,但他意识到整个国家“从沉睡中被唤醒”。虽然赫奇赫奇不复原貌,但缪尔和致力于保存自然的同道们也学会了如何去游说,如何开展全国性的宣传活动,以及如何在政治角力场上进行博弈——这些都为未来的环保行动树立了楷模。以自然之名发起全国性抗议行动的理念就此诞生,而他们也从中得到了沉痛的教训。缪尔说:“无论怎么保护,任何可以转化为美元的东西都不是绝对安全的。”

虽然历经了风风雨雨,但缪尔从未停止过对南美洲的向往。初到加州时,他还坚信一定能成行,但总受到其他事情的羁绊。在给一位老朋友的信中,缪尔写道:“我何曾忘记亚马孙,那条地球上最伟大的河流?永远、永远、永远不会。半个世纪以来,它一直在我的心中燃烧,并且会永远燃烧下去。”在爬山、务农、写作和参与政治活动之外,缪尔还抽时间前往阿拉斯加考察,然后又环游世界,还专程参与了考察树木的旅行。他到过欧洲、俄国、印度、日本、澳大利亚和新西兰,但没能前往南美洲。多年以来,缪尔的心中一直怀揣着洪堡的理念。他在柏林短暂停留,参观了洪堡百年诞辰后建起的洪堡公园,并在柏林大学门口的洪堡雕像下致敬。朋友们明白这位普鲁士科学家之于缪尔的意义,并把缪尔的这次旅行称为“洪堡之旅”。其中一位朋友甚至将缪尔的著作放在自己图书馆的“探索文学”分类下,“就在洪堡著作的下一排”。

缪尔执着地惦念着追随英雄足迹的梦想。随着年岁渐长,这一愿望变得愈加强烈,而且家庭的牵绊也减轻了不少。1905 年,妻子露伊去世,两个女儿都相继结婚,组建了各自的家庭。1908 年,70 岁的缪尔早已到了退休年龄,但他仍未放弃旅行的梦想。他开始把全部精力都倾注到“洪堡之旅”上。1910 年春天,他发表了《夏日走过山间》。也许正是因为写作这本书时引起的回忆,他才决意实现青年时代的梦想——毕竟,他受到“成为洪堡”的强烈愿望之驱使,于 40 多年前离开印第安纳波利斯,继而又去到加利福尼亚。缪尔买了一部新版的《旅行故事》,彻头彻尾地重读了一遍,不时圈点批注。没有什么可以阻拦他了。不管女儿和朋友们如何反对,他都坚持要去,“否则就太迟了”。他的固执尽人皆知。一位朋友说,缪尔如此频繁地提起这次远行计划,在见到南美洲之前,他恐怕无法开心起来。

1911 年 4 月,缪尔离开加州,乘坐南太平洋铁路的火车,跨越大陆来到东海岸。他停留了数周,紧张地为若干本书打了草稿。8 月 12 日,缪尔从纽约登上一艘蒸汽船,终于朝着“那条一直向往的、伟大的炎热河流”而去。在船离港的一小时前,他给越来越担心的女儿海伦发去一封短信:“别为我发愁,”他安慰她道,“我一切都很好。”两周后,缪尔抵达巴西的贝伦,那是通向亚马孙河的门户。在离开印第安纳波利斯一路向南 44 年后,也正是在洪堡启航 100 多年后,缪尔终于踏上了南美洲的土地。当时的他,已经 73 岁了。

一切都始于洪堡和一次远足。“我只是出门走了走,却最终决定待到太阳落山,”缪尔归来后写道,“因为我发现,向外行走,其实即是向内回归。”