| 错失之爱 | 收藏 |

购物

错失之爱 作者:兹旦内克·斯维拉克

通常我和丈夫在周一和周四去超市购物。在他摔断腿的那段日子里,我则独自前往。我倒不是盼望他再骨折一次,毕竟在我们这个年纪,骨折不是闹着玩的,但我确实很享受独自购物的时光。相比之下,和他一起去超市不啻一种煎熬。购物时,一般都是他来推购物车。因为这样他的身体可以倚靠在车上,走起路来会轻松很多,也没有人能看出他有点腿瘸。让我来推车的话也会省力不少,我患有血栓,正在服用华法林(抗凝血剂),还要穿上那恼人的橡胶紧身长袜。但我的这些情况他一点儿也不放在心上。

此刻,他在肉类食品区,正在仔细挑选他最喜爱的封在保鲜膜里的鸡胸肉。他眯起双眼费力地盯着价格,试图找到性价比最高的那一盒。他刚把一盒递给我,很快又要回去,因为他发现了更好的一盒。我将鸡肉放入购物车里,而他继续在货架上翻找。为了够到货架最里面,他几乎整个身子都钻了进去。我只能看到他油光发亮的秃顶,还有臀部已经磨白的裤子。嗯,裤子又得洗啦。他又递给我一盒鸡胸肉,用食指敲了敲那层紧绷的塑料膜,说:“你瞧见了吗?”

“什么?”我问。

“四块。其他包装只有三块,但这一盒有四块。你再看价格:79.5克朗。那三块装的呢,却直接标价80克朗。”

“这是因为按重量计价,而不是按数量。”我回答。

“你懂什么!”他又抛出那句最愚蠢的口头禅,边说边把刚挑好的那一盒鸡胸脯肉扔进了购物车里。随即他注意到车里已经躺了一份,立刻冲我发飙:“这是怎么回事?”

“这是第一盒,你之前挑的。”

“我们就要一盒鸡胸肉,不要两盒!”说罢他把那其中一盒扔回了货架,鸡胸肉落下时发出清脆的声响。

只是,他的眼神不好,错把四块装的那盒扔了回去。

我本不想管他,但想到回家后他仍然会发现,并且会不依不饶,于是提醒他说:“你刚把四块的扔回去了,你糊涂了吗?”

我这招戳到了他的痛处。

“就因为你,没完没了地唠叨!”他气得脸都涨红了,再次扑进肉堆里,翻找他中意的那一盒。唉,一个不折不扣的疯子。

我认识他的时候,他的鼻下蓄八字胡。眼下胡子呈灰白色,当初可是黑油油的,隔几天需修剪一番,免得遮住了上唇,据他说这样更便于接吻。从他的上嘴唇能判断出,这是个贪图享乐的家伙。每次喝完啤酒,他都会像猫咪那样满足地舔遍嘴唇。当他和某个女孩子接吻时,他也会慢慢地舔一下嘴唇。至今他还习惯这样做,不过没有什么意义了。

我在宁布尔克小镇长大,那是个铁路枢纽。那里的人如果有谁没有在铁路系统工作,简直不可思议。我妈妈是个寡妇,也在铁路部门上班。我们家那栋小楼房,二层有两个小房间,出租给单身的铁路员工居住。战争刚结束,伊日•姆列内克和约瑟夫•布戈维奇便住进了我们家。姆列内克有一头浓密卷曲的金发。每当我把手插入他的头发里,就感觉像在抚摸一头厚实的卷毛绵羊。他一到我们家我就爱上了他。我告诉他:给您准备了两条毛巾,这一条用来洗脚,这是浴皂。这个桶里盛干净的水,另一个用来倒脏水。自来水管在楼下才有。

伊日用手掂了掂那一小块肥皂,说:“您该不会让一个脏兮兮的男人用这块香皂洗浴吧,您身上那么好闻。”

就是在这一刻,我爱上了他。他拥有一双碧蓝的眼睛。当花园里的剑兰花或鸢尾花盛开的时候,我会摘一枝插到他床头柜上的小花瓶里。而对布戈维奇,我什么也不送。

妈妈察觉出我爱上姆列内克了。她提醒我说:“玛德拉,你只有一次童贞,男人们只是前来嗅一嗅,尝鲜之后便弃置一旁啦。”

姆列内克是个火车司机,上岗的第一年他觉得十分自豪。因为在当时能驾驶蒸汽火车是很了不起的,尽管那只是一个被人们戏称为“小杂种狗”的小型机车。大型的快速列车,他只能在那张贴在他床头的图片上欣赏,那火车头高大威猛,火车司机和司炉站在它巨大的车轮旁边,宛如小矮人一般不起眼。

我常常和伊日•姆列内克一起去索科尔体育馆参加化装舞会和其他娱乐活动。他擅长跳舞。他形容自己的腿像修长优美的桤木,令人赏心悦目。回家路上,我们俩倚在城墙边接吻,仅此而已。当他想抚摸我的胸脯时,我会阻止他的手,因为跟其他女孩相比,我的胸脯太扁平了。

科希策[斯洛伐克东部城市。]柯美尼公司在《自由言论》日报上刊登了一则广告,推销一种能让乳房在一个月内丰满起来的药膏。我马上写信去订购,很快以货到付款的方式收到了药膏。后来,我在布戈维奇的床头柜上发现了一管同样出自科希策柯美尼公司的药膏,跟我的一模一样,闻起来连气味都一样,却是用来治汗脚的。我便不再涂抹那个药膏了,因为它实在不能不让人怀疑。

我和妈妈一起睡一张双人床。那是一个夏日的夜晚,窗外传来火车和减震器的碰撞声,还有扳道员的哨声和机车的鸣笛声。每当伊日值夜班时,我就想,那鸣笛声没准就是他按出来的呢。但是此刻我知道,那不是他,因为他正在枝形吊灯上面的二楼睡得正香,我透过暗淡的微光看向那枝形吊灯,他离我那么近,近在咫尺。在这样燥热难耐的夜晚,我无法入眠,而熟睡中均匀呼吸的妈妈,就像停靠在站台上等候出发的火车,不时吐出阵阵蒸汽。我咬一下手指关节,直到痛感袭来,舌头尝到血腥味才停下来。于是我从床上爬起来,赤脚沿着冰冷的楼梯走上楼,一边打哆嗦,一边自言自语道:“上帝啊!我在做什么!”因为我知道,自己再从楼梯下来的时候,便不是处女了。

伊日也没有睡着。我蹑手蹑脚走到他床边,他说:“太好了,玛德拉。”好像他对此一点也不惊讶,好像他夜复一夜在等待我来到他的床边,终于在今夜他等到了。当他帮我从头上脱去睡衣的时候,不小心碰到了床上方那幅大型机车头的彩画,画猛地掉下来砸在我们身上。我被吓了一跳,惊吓之中我不再浑身战栗。这种无关紧要的小细节我记得一清二楚。我还记得,初夜结束后,我们俩都流下了激动的泪水。伊日喜极而泣,他在我耳边低语说,他从来没有体验过这般的幸福。我的眼泪也抑制不住地往下淌,一方面是因为高兴,另一方面是因为害怕,担心自己会怀孕,同时在考虑必须悄悄地把床单洗净并晾干。事后,当我心有余悸地问他是否动作小心时,我记得他轻抚我的脸颊说:“火车司机必须时刻小心翼翼。”

我的丈夫终于找到了他的那盒鸡胸肉,然后便推着车走向沙丁鱼罐头那边。天哪!我们的食物储藏室里已经堆了那么多沙丁鱼!如果按一罐沙丁鱼罐头塞进六条可怜的小鱼计,那么我们的储藏室游动着三百条沙丁鱼。然而他又在捕捞新的。这是他变态的癖好。

“孩子他爸,”我说,“即使我们活到一百岁,家里的沙丁鱼也吃不完,况且你自己并不吃。每次我跟你说晚餐开一罐沙丁鱼来吃,你都嗤之以鼻。”

“沙丁鱼是储备之物,人们曾靠它熬过了整个战争。哎呀,挪威产的沙丁鱼,泡在植物油里的!”他欢呼。我真是讨厌他。老家伙,你真让我厌恶至极,我在心里咒骂,不过要忍住不让自己骂出声来。我属于那种想到什么就大声说出来的人。幸亏他有点耳背。我看见他在挺胸收腹。显然,附近出现了女性。没错,一位姑娘推着装满货物的小推车过来了。

“小姐,您给我们运什么来了?”这只老松鸡开始调情。

“奶油。”女孩敷衍地回应。

“您这么纤巧的身材,运送这些重物。”我那85岁的老家伙癞蛤蟆似的奉承。

为何我不能独自去购物呢?为什么我不能一个人待着,哪怕一小会儿?为什么我所有的时间都要和他绑在一起,无论白天黑夜?其实,我们活到如此高龄,并非是一件好事。我父亲去世得早,至死他在我妈妈的记忆里都是个金子般的人。我们应该为那些长期不和睦的老年夫妻建一座疗养院,男女分开,这样,当时光流逝,爱情不再,互相无法忍受的时候,可以给彼此留一点空间。然而,没有一个国会议员这样提议,因为他们正值壮年,不知道未来是什么模样。

当我和伊日•姆列内克如胶似漆之时,他被征召入伍了,而且去了千里迢迢的斯洛伐克。我把他送到火车站的时候,那辆满载入伍新兵的火车发出一声嘶鸣,之后便缓缓启动,我忍不住泪流满面,以致无法辨认,列车窗内挥舞双手的那些醉醺醺的年轻士兵里,哪一个才是我的伊日。我泪眼蒙眬,什么都看不清楚。

布戈维奇坐在院子里,抽着烟,晒太阳。

“你们算是道别了?”布戈维奇眯起眼睛,舔了一下上嘴唇。

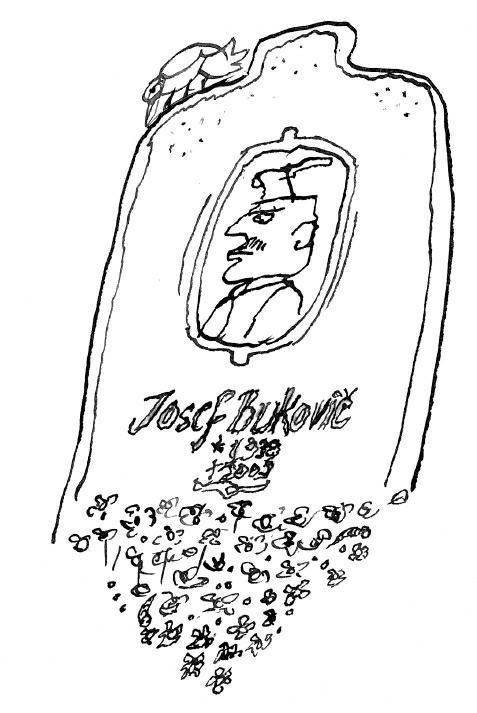

“告别了。”说罢,我上去打扫伊日的房间,给我们的床换上新床单,为下一个房客做准备。在这间挂着快速机车图的房间里,我坐下来,潸然泪下。他把这幅画留在这里,以等他回来。

收到来自日利纳[位于斯洛伐克西北部的城市。]的信之后,我马上解开了一沓粉色系列信封和信纸上的白色绸带,那是我专门在施多赫先生的文具店里买的,给在军队服役的伊日写下了第一封信。

我在买这套信纸信封时,施多赫先生建议我多买一些,有备无患,因为两年的时间太过漫长。然而我手里的钱只够买一套,而且,我这个愚蠢至极的女人,连这一套信纸都没有用完。

布戈维奇不慌不忙,神闲气定。他知道,两个年头足够长,他有的是时间。他是这样开始行动的,他对我说,觉得床头柜上缺了点什么。我以为是烟灰缸或者水杯,可他提到的是鲜花。

“那不是每个人都有的。”我顶了他一句,他没再说什么。

约瑟夫•布戈维奇也在铁路部门供职,给铁路领导开公务车。我读完了缝纫技校,在扎赫先生的裁缝铺里缝制男女服装。

每当店铺里需要试穿某个新款式,然后放到橱窗里展示的时候,扎赫先生总是让我当试衣模特。他夸我身材好,说堪比杂志上的女模特,他必须在别人发现我的潜力之前好好利用。他一边说着话,一边将我身上的布料用别针别住,手时不时滑过我的臀部。

记得有一次,为了赶制一件褶边的米黄色裙子,我一直缝到了晚上。外面下起了大雨,天色昏暗,我只得点亮了缝纫机上方的小灯干活。我浑身酸痛,伸了个懒腰,舒展一下筋骨。当我走出店铺时,一辆停在店铺门口的汽车里传来声音:“累了吧?”

方向盘后面坐着布戈维奇。

“我送您回家吧,好吗?”说着,他打开车门,让我坐到副驾驶的位置。

那天如果没有下雨,我肯定会婉拒他,然而雨下个不停。于是我跨上了那辆公务车,车驶动了。布戈维奇头上戴一顶司机帽,帽舌上面系着丝绳子,那个年代的司机都戴那样的帽子,他身上还洒了花露水。“二战”刚结束,那个年代没有多少私家车,我也是有生以来第一次坐上这样的车。车子行驶时没有什么噪声,这点让我很喜欢。布戈维奇戴着露指皮手套的手转动了一下操纵杆,雨刷器突然摆动起来,我吓得尖叫出声。

“我们去喝茶或者喝杯红酒怎么样?”当我们驶过广场上一家叫扎罗士娜的餐馆时,他问我。

“不了,不了,”我连忙推辞说,“妈妈已经等急了。”

于是他继续行驶,直到我们家门口才停下车。他的身体急速地朝我倾过来,像是要亲吻我似的,事实上他只是为了拧开我身旁的门把手,开门让我下车。

“那么下次再见吧。”说罢,他开车离去。

星期日那天,房客们在我们家用膳。布戈维奇一早刮净了胡子,修剪了他那时髦的髭须,还往身上喷洒了花露水。他说可以帮我削土豆皮。他一边熟练地削着皮,一边讲笑话和趣事。妈妈说:“布戈维奇,你平时从哪里听来这些趣事的,你真是入错了行!”妈妈乐不可支,不时用围裙擦拭笑出的眼泪。

在我们煮土豆的时候,布戈维奇朝院子里走去,我们听到了劈柴声。“像你去世的老爸,”妈妈说,“总要找活儿干。”午饭后,布戈维奇说,他去裁一些旧报纸当手纸用。他灵巧地用一把厨刀将《言论自由》报裁成一条条长方块,摞成一摞。那年代还不像现在,没有人舍得买手纸。布戈维奇就这样不知不觉闯入了我们母女的生活,对他,我也不再感到害怕。

波杰布拉迪[位于捷克中部易北河畔的城镇,距首都布拉格50公里。]温泉城将举办一场露天音乐会。星期六这天,布戈维奇提议带我去听音乐会。妈妈说:“去吧,丫头,出去换换脑子。省得你整天愁眉苦脸的,伤了身体。”

从我们家到波杰布拉迪城并不远。星期天布戈维奇不能开公务车,于是我们坐火车前去。他在路上买了一顶草帽,戴上之后显得比我年长成熟,其实不然。他上身穿一件深蓝色西服,金色纽扣,下身一条白裤子,裤线熨烫平整。我穿一件轻盈的百褶连衣裙,领口宽大,是我们裁缝店的女师傅和扎赫先生为我裁剪的。看我穿上裙子后,扎赫先生说,这条裙子让他邪恶的天性萌生。

那是一场盛大的军乐队音乐会。乐师们把乐器擦得锃光瓦亮,他们中间有几个一眨不眨地盯着我看。布戈维奇有些得意,他对那些人说:“别光盯着看啦,好好演奏吧,你们这群好色的乐手!”他真是机智风趣。

那天我们先喝了带果肉的石榴汁,又品了葡萄汽酒。布戈维奇抽着长长的美式纸烟。他不时逗我开心,当我纵情大笑时,邻桌的客人们都转过身朝我这边看。这一阵子我难得心情如此愉悦。我们周围坐满了来温泉疗养的客人。我跟布戈维奇坐在一起,不必顾虑,因为我有男友,他在服兵役呢。

音乐会结束后,我们去了易北河畔散步,然后回到黑玫瑰旅店。服务生送来的那一易拉罐冰镇的葡萄汽酒,我真不应该喝。平时我不会喝酒。我天真地以为自己会越来越美,心情越来越好,然而最终却醉得神情恍惚。我们起身准备离开时,布戈维奇说,他要给我看一样东西,并把我带到了标有金色数字3的房门前,那是酒店的3号房间。

在房间里布戈维奇剥去了我身上的百褶夏裙,我任由他吻遍我的全身,甚至那个我认为不该亲吻的地方。我任由他摆布,甚至不希望他停下来,因为他对我做的一切都超出我的理解,没有可比性,也无法跟伊日比较,它既不文雅,可又神圣,两者成为不可分割的一体。我尖叫着,那么大声,布戈维奇不得不用手掌捂住我的嘴巴。

我神魂颠倒,成了他的人。

没过多久,我就不必再为自己的小乳房担忧,因为它们开始膨胀。我怀孕了。

“布戈维奇,我一直以为您是个有头脑的人呢。”妈妈谴责他。

“是您的女儿让我丧失了理智,大妈。”他回答。事情发展到这一步,他的态度显然很明朗,他考虑到了婚礼,因为在我们这里管岳母才叫大妈。

最棘手的是如何写信跟伊日说这件事。曾经发生过这样的案例,服兵役的小伙得知类似的消息后上吊自尽了。妈妈嘱咐我在信里把来龙去脉都给姆列内克解释清楚,然后她乘车去日利纳,亲自把信交到他手里。当我写完最后一句话,泪水洇湿了一处墨迹。妈妈把信通读一遍后,在装入信封之前,把手伸进灶台上的水杯里,像熨衣服那样又往信纸上洒了几滴水。

据说姆列内克在兵营大门前看到母亲时,脸色变得煞白,以为我遭遇了不测。

“孩子,她什么事儿都没有,只是布戈维奇让她怀上孩子了。”妈妈对他开门见山。据说姆列内克这样回答:“我要娶她,连那个孩子也要!”

“不行啊,姆列内克,他们要结婚了。”妈妈一边说,一边把手帕递到他手里。

伊日靠在妈妈的肩头恸哭起来,妈妈让他带自己去见首长。一位名叫索普科的军官接待了她。听罢事情的来龙去脉,他表态让妈妈不必担心,他会把姆列内克安置到军队医院,让医生来照看他。我睿智的妈妈就这样把一切安排妥当了。

在干旱的1947年那个夏天,我嫁作人妇。我还记得在市政厅挂有一张海报,上面写了一首诗:

当你身处困境时,

众多朋友送上建议;

然而送上一袋面粉,

为你解燃眉之急的,

却屈指可数。

“解燃眉之急的朋友”是指苏联人,据说他们直接用火车给我们运来了小麦,让我们有面包吃,因为地里的庄稼都旱死了。

“嘿,老婆子,鲜奶油!”约瑟夫在货架那头喊我。

我讨厌他当着别人的面叫我老婆子,于是为了报复他,我提高音量回应:“是什么,老头子?”只有这样,他才会有所收敛。

老头子每只手各举一罐带喷嘴的鲜奶油。为了让我在午饭后给他端上维也纳咖啡,他从来不忘记购买鲜奶油。

“你过来,过来瞧一下!嘿,这个才28.5克朗,这种却要30克朗。它们明明是一模一样的嘛。”

“这个在做促销,”我告诉他,“很快就要过期了,所以才优惠。”

“但是现在还没有过期呀!”

“现在是没有,但是快了。”

“咱们买两罐吧,归根到底还是划算的。”说着,他把两个打折的铁罐放进手推车里。

“不划算!没等你用完第一罐,第二罐鲜奶油就过期了。”我把其中一罐放回货架的促销牌前。

“就你懂!”这个蠢货又扯起嗓子叫嚷起来,然后我们买下了两罐。我唯有叹气的份儿:“我真想杀了你!”

归根到底还是划算的。他不说“终究”,而说“归根到底”。他经常驾车接送不同的老总和副经理,那些人的说话方式进入他的耳朵,以致在家里他会照搬他们的措辞,譬如“令人忧虑地”“有序地”或“框架性地”。不认识他的人以为他博览群书。然而他的读物仅限于填字游戏、娱乐小报和老爷车交易广告。

“小姐!”他扯起公鸭嗓死皮赖脸地跟一位背双肩包的金发女郎搭讪,舔着嘴唇,“您也喜欢喝维也纳咖啡呀?我简直欲罢不能!”

我在心里大喊:“老天爷,我做错了什么,要遭受如此惩罚!”是因为我伤害了姆列内克,才嫁给了这个傻瓜吗?可是当初把我哄骗到手的布戈维奇完全不是这副德行呀,他曾经那么惹人喜爱、风趣又倜傥,真不知道当初的他去了哪里,竟消失得无影无踪。

我必须时刻留意自然心声的流露。此刻我心底的呐喊就是:快去死吧你,好让我解脱!布戈维奇听见了,因为我大声说了出来。这下又倒霉了!

耶尼克出生不久,布戈维奇在交通部谋到了司机职位,我们全家搬到了布拉格。后来他还分到了一套公寓,位于沃尔绍维策的帕拉茨基大街,那条街后来改名为莫斯科大街。

我待在家里照看耶尼克。布戈维奇不希望我出去工作,据他说,不能养家糊口的男人算不上男子汉。其实还是他的妒忌心在作祟,他想让我时刻处于他的监控之下,因为女性外出工作会有外遇。现在我领到的退休金很低。因为很多年后我才去光之山工厂上班,加工纽扣和拉链,那样的年纪,男人们不会再围着我献殷勤了。

在家,意味着我有很多时间陪孩子。我把他教育得很好。

有一次,我和耶尼克正坐在圣瓦茨拉夫教堂前的长椅上,突然我惊呆了:伊日•姆列内克站在我的面前。我都不记得当时自己是脸色苍白还是涨得通红。他摘下铁道工人的工作帽,脑袋上依然是羊毛般的金色头发,只是微微秃顶。他说他在沃尔绍维策供热厂的调度站工作,在教堂前这个地方已经看见过我几次了,但他不敢冒昧。他的表情忧伤,就像那种蓝眼睛的哈士奇狗。他说我把他伤害得很深。我告诉他,我很清楚自己做了什么。他说,他已经成家,但是他愿意为了我而离婚,娶我,连同我的孩子。我拒绝了,我说既然生活这样安排,我们就听天由命吧。

“那位先生是开机车的。”我对耶尼克介绍说。我不该告诉孩子。

回到家里,布戈维奇一如既往要问明白,这一整天我们都做了什么。耶尼克说,我们在教堂旁边和开机车的先生聊天了。

“他的头发是不是像小绵羊一样卷?”约瑟夫问。

“是的。”耶尼克回答。我涨红了脸。还没等我开口,布戈维奇一巴掌扇到我的左脸颊上,吼道:“你这个臭婊子!”

当他转过身去背对我的时候,我抡起胳膊也回敬了他一耳光。巴掌落在他的右耳上,他猝不及防地倒在碗橱上。等他站起来时,摸了摸自己的耳朵,看到了手指上的血。他见不得血,立刻晕了过去。从此以后,他那只耳朵就聋了。

我明白造成这种后果的缘由:在那段日子里,每个星期一我都要洗衣服,并且用双手拧去水分。一旦您能拧干床单或被罩,您的双手就会相当有劲儿。所以,我那一巴掌具有相当大的力度。索尔达特医生解释说,主要原因是在我的手掌间产生了气穴,气穴导致了布戈维奇的失聪。

我们曾经历了一段美好时光,那时候布戈维奇使用购车券便宜购置了一辆弗雷西亚车[斯柯达汽车的一款型号。],优惠券是他在交通部弄到的。弗雷西亚属于运动型敞篷车,后座搁脚的地方偏小,但耶尼克坐在那里很舒服。有了车,我们在周日常常去宁布尔克看望妈妈,或者去野外兜风。我们的弗雷西亚是一辆美丽的红车,布戈维奇把它擦得锃亮。只要天气一回暖,他就马上把帆布顶棚拉下来。为了跟我们的汽车色调一致,我会系上一条红丝巾。布戈维奇在开车时,偶尔会转过头来望着我,他的头发在风中飘动,看得出来,拥有我让他感到幸福。弗雷西亚车还有我成为他炫耀的资本。丈夫以自己为豪,作为女人是能感觉到的。也正因如此,当日后这种感觉慢慢消失,而我也成为他的负担时,他难以接受。

那天,我们在树林里停下车方便时,布戈维奇看到一个大树墩,我们立刻过去数年轮。当我们数到最细的那一圈时,它恰好是干旱的1947年,树木都长不高。丈夫对耶尼克说:“在这里我跟你妈妈举行了婚礼。”耶尼克把手指头放到了那圈最纤细的年轮上,仔细摩挲。

儿子耶尼克心地善良,但是很少打电话回来。他在德国生活,总说自己工作繁忙,没有时间,因为他的生活像过山车一样起伏不定。我坐过一次过山车,之后便不想再体验了。

我们一直留着那辆弗雷西亚车,即使后来我们购置了别的车,这辆车我们也始终没有舍弃。他总说,斯柯达公司再也生产不出如此优雅的汽车了。后来,我们在波赫达尔策陵园附近买下一个车库,那里很潮湿,有这里那里的汽车部件生锈,布戈维奇都会将锈迹打磨下去,再抹上泥子,或者设法弄到新配件更换。因为这是一辆很珍贵的老爷车,价格在不断飙升。

“这辆车,”他告诉我,就是这句话我至死难忘,“这辆车是越老越值钱,你呢,正好相反。”

他觉得自己说了一个无厘头的笑话,丝毫没有觉察到,我的眼泪已经夺眶而出。

如果现在把弗雷西亚车卖掉的话,我们至少可以有20万克朗到手,这样就完全不必在店铺里为半个克朗计较了。

但那样一来,他就无法去参加那些老爷车聚会了。在那里,他愿意展现他的爱车,赢得别人对他爱车的交口称赞,每一次老头子都得意得像只扬起五彩尾翼的孔雀。我也参加过几次这样的聚会。最后一次是在姆拉达-博莱斯拉夫城[位于中捷克州的城市,距首都布拉格东北50公里,是捷克最大的汽车制造商斯柯达汽车的总部所在地。]。那天气温仅3摄氏度,而布戈维奇为了华丽登场,硬是在距离目的地五公里的地方升起敞篷行驶。我用头巾紧紧包裹住脑袋,抵御刺骨的寒冷。最后多亏众人把我从车上扶了下去,我差点没被冻僵,餐馆里的格罗格烈酒也没能让我暖和过来。之后我得了支气管炎,在床上躺了整整十四天。

现在我们走到了冷冻食品区。我偏爱那款牛轧糖口味的“诗歌”牌冰激凌蛋卷。这个美味我能享受一周,因为每次我只吃一小块,权当是对我苦涩人生的甜蜜犒劳。除此之外,另一件开心的事是布戈维奇去车库忙乎的时候,我可以独自发呆。就这两样,别无他求。我推开了冰柜门,伸手去拿“诗歌”牌冰激凌蛋卷。

“又要买?”啪的一声,布戈维奇像打小女孩那样打了我手一下。

“什么又要买?我没有冰激凌了!”我说。

“因为全都化掉了,我只好扔掉。”

“为什么会融化!还不是因为你关了冰箱电源!”

“没错,因为阳台都结霜了,根本不需要使用冰箱。你知道它要消耗多少度电吗?”他对我大声训斥,引得人们纷纷回头张望。

“你知道我的冰激凌蛋卷才多少钱?47克朗!而你那盒愚蠢的鸡胸肉却要80克朗!”我边说边取出一盒冰激凌,把它紧紧地抱在怀里。我真的受够了。然而,他竟伸出手来抢夺,我一阵眩晕,身子摇晃,感觉左脚仿佛针扎一般。上帝啊,我今天服用华法林了吗?我必须回家看一眼那个药剂盒。服用这种药一定要谨慎,医生交代过不能服过量,因为它的成分跟老鼠药相同。

我第一次出来放风。监狱的院子里三个女人在散步,我加入她们的行列。

“也是谋杀丈夫?”年龄最大的那个问我。

“也是。”我回答。

“什么方式?”

“下药。”我回答。

“我用的是菜刀。”另一个女囚插话。她点燃一支烟,追问,“你是单独禁闭?”

我答复:“是的,我需要一个人待着。”

关于监狱这一段不是真的。有时候我会耽于幻想。